F.-C. Viktoria-Grüne

Plettenberg, gegr. Februar 1919, fusionierte 1923 mit dem Sportverein

Plettenberg, der sich dann »Sportvereinigung Plettenberg 1911 eV« nannte;

Fabrikantenverein Plettenberg und Umgebung; gegr. ?, Satzung am

01.02.1918; Zweck: friedliche und freundliche Beziehungen zwischen den

Vereinsmitgliedern und ihren Arbeitern herbeizuführen und zu pflegen, die

gemeinsamen Interessen der Industrie gegenüber den Kriegsämtern und anderen

Behörden zu vertreten und auf genügende Versorgung mit Rohstoffen und

Nahrungsmitteln, Schaffung günstiger Wohnverhältnisse für die Arbeiter,

überhaupt auf jede die Industrie fördernde Einrichtung hinzuwirken; Vorstand u.

Ausschuß 1918: Adolf Pühl, Max Schulte, Ernst Koch (Stadt Plbg.), Heinrich

Vieregge (Elesetal/Holthsn.), Julius u. Paul Brockhaus (Oestertal), Otto Kaiser

u. ?. Mayweg (Lennetal);

Familienwiese im Böddinghauser Feld; eingeweiht am 19.10.2007 (zeitgleich

mit der Einweihung des benachbarten Skaterparks); 12.000 Quadratmeter groß;

die Stadt zahlt für die Fläche jährlich 12.540 Euro Pacht an das AquaMagis;

Fahne von 1866, gestiftet von einem Bürger-Kommitee

im Oktober 1866, von amerikanischen Soldaten der 75th Inf Div im Mai/Juni 1945

als Souvenir mit in die USA genommen;

Fahnenstange, so wurde irrtümlich oft die Wetterfahne - jahrzehntelang

ein Wahrzeichen auf dem Hestenberg - genannt; die Wetterfahne wurde vermutlich

vom SGV errichtet (ein Foto von 1960 zeigt die Inschrift »SGV«) und immer wieder

erneuert; die letzte Wetterfahne bestand aus Kupferblech, sie fiel 1981 einem

Sturm zum Opfer; die eigentliche »Fahnenstange« stand nicht weit von der

Wetterfahne entfernt;

Fahrradsportclub Plettenberg, gegr. 2011; Ziel des Vereins: den Radsport in Plettenberg zu fördern, auch in Anlehnung an den alljährlich stattfindenden

P-Weg-Marathon im September; Vors.: Christian Orlowski; erste Veranstaltung

war ein "Fahrradschnuppertag für Kinder im Grundschulalter" im Juli 2011;

Falklandstraße, heute Unterm Grünen Berg; Falklandstraße wurde während

der NS-Zeit in Plettenberg das Straßenstück zwischen der Königstraße und der

Straße Unterm Grünen Berg bezeichnet; im Mai 1949 umbenannt;

Fanfarenzug der Plettenberger Schützengesellschaft, feierte im Oktober

1966 sein fünfjähriges Bestehen und hate dazu u. a. den Trachtenverein aus

Aschau in Bayern zu Gast;

Fastenrath, Ernst E., Mutternfabrik, gegr. 1909 durch den damals

23jährigen Schlosser Ernst E. Fastenrath; er konstruierte automatische und

halbautomatische Maschinen zur Muttern-Fabrikation; neben Vierkantmuttern wurden

Sechskant-Muttern gestanzt; dem Betrieb wurde eine eigene Materialverfeinerung

und eine Beizerei angegliedert; 1924 wurde die Fabrikation von Facetten-Muttern

aufgenommen; 1931 erfolgte der Umzug in ein fünfstöckiges Gebäude in Holthausen;

1934 zum 25jährigen Bestehen hatte das Unternehmen 50 Mitarbeiter; danach wurde

ein Zweigwerk für die Beizerei, Walzerei und Zieherei an der Elsemühle

errichtet, das durch eine Schienenbahn mit dem Hauptwerk verbunden war; neue

Automatentypen (Zwergautomaten) zur Herstellung von gestanzten Muttern bis 2 mm

Gewinde sowie zur Herstellung von Hutmuttern entstanden; um im II. Weltkrieg die

Maschinen zu sichern, verlagerte Ernst E. Fastenrath die Maschinen nach

Westerburg/Westerwald; schwere Schäden durch Demontage und Plünderung; zum

40jährigen Bestehen 1949 wurde der erste Automat für kaltverformte Muttern - im

eigenen Hause hergestellt - seiner Bestimmung übergeben, es war die

Geburtsstunde der ERFA-Mutter; ab 1949 wurde das Werk Westerburg ständig

erweitert; 1959 hatte das Unternehmen an beiden Standorten 400 Mitarbeiter, 1972

an beiden Standorten 700 Mitarbeiter;

| Fastenrath, Ernst E(wald).; *14.07.1886 Pl.-Eiringhausen

†05.08.1964 Plettenberg; Schlosserlehre (1902-1905), Fabrikant (ERFA-Muttern),

Erfinder des kleinsten Mutternautomaten der Welt, Flugpionier,

Hobby-Filmer (1954: "Kennst du dein Plettenberg?", "Von Plettenberg nach Westerburg",

Einweihung der Jugendherberge, Bau der Martin-Luther-Kirche, 40 Jahre Fastenrath u. a.), Verfasser einer

Biographie "Mein Weg" (1964), erhielt im Juli 1956 für seine Verdienste um den

Flugsport das Diplom »Otto Lilienthal« verliehen; kaufte im Oktober 1956

privat eine "Cessna"; Ehefrau Adele F. *17.11.1892 †15.04.1979; |

Ernst E.

Fastenrath |

Fastenrath, Ilse; *20.09.1915 †21.04.1998; Fliegerin und Idol der

Jugend in den 30er Jahren, landete als erste Frau mit einem Flugzeug im nicht

ungefährlichen Böddinghauser Feld; verheiratete Brehmer;

Fastenrath, Karl; Holzschraubenfabrik, Herscheider Str. 18 (1928);

FDP Ortsverein Plettenberg, Vors.: Stiefelhagen, Hiby, Studienrat Steinfatt

(1957-); Dietrich-August Flügge (1982-1993,Ehrenvorsitznder), Joachim Schade (1993-2001),

Carsten Hellwig (2001-2005), Klaus Holzmann (2005-); FDP im Internet:

fdp-plettenberg.de

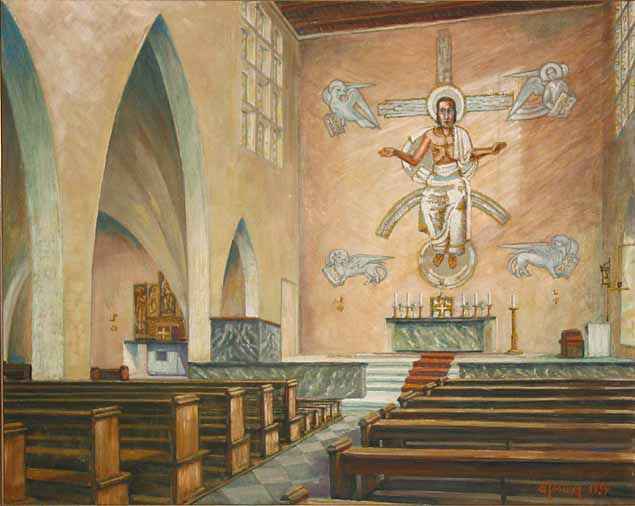

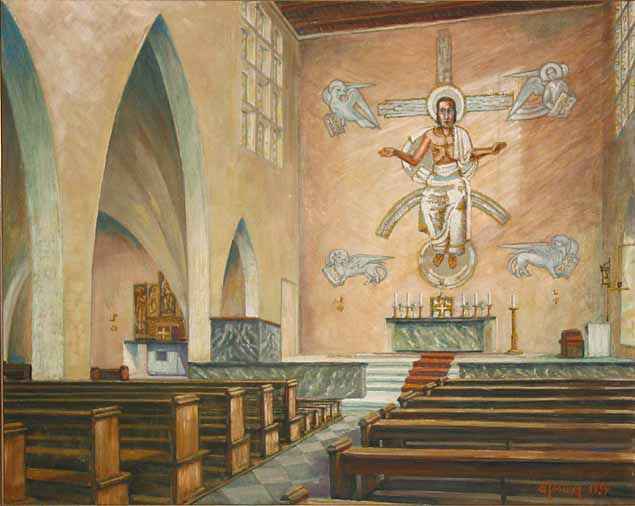

Die 1954 von Heinz Fehmer gemalte Innenansicht der Kath. Kirche St. Laurentius. (Repro: HH)

Fehmer, Heinz; in den Kriegsjahren von Köln nach Plettenberg gekommen, seit

1949 Betreuer der Jugendmannschaften der Spvg. 1911, auf der JHV am

27.01.1950 zum Jugendwart gewählt; 2. Vorsitzender der Spvg.1911 (1954-1962),

Ehrenmitglied (27.05.1970); Geschäftsführer der Kunstgemeinde Plettenberg (1964-1971);

Maler;

Fehst, Eberhard, Metzgermeister, eröffnet im November 1958 im Hause

Wilhelm Müller, Kirchstr. 13 (vorher Fritz Koch) einen Metzgereibetrieb;

"Feldschlößchen", Gaststätte, Clublokal mit Automatensaal, Umlauf 20;

Feld- und Sport-Gerätefabriken GmbH, gegr. 1874, später Gabelfabrik

Schwarz, Bahnhofstraße (Gabeln, Hacken, Rechen) und Werk

Oberkirch (Stiele und Schneeschuhe); 1930 schlossen sich die 1874 gegründete

Firma W. O. Schulte und die Firma Holzwarenfabrik Georg Ehrhardt u. Sohn aus

Oberkirchen unter der Firma Feld- und Sportgerätefabriken GmbH zusammen;

Femme Vocal, Frauenchor, gegr. 22.10.2011; vom Männergesangsverein

Bremcke "Four Valleys" initiiertes Projekt; Vors.: Anja Frommann (2011-);

Fenske Reisebüro, Inh. Renate Molier geb. Fenske; gegr. 1980?, erste

Geschäftsräume am Umlauf (ehem. WR-Redaktion u. Geschäftsstelle), 1996 Umzug zur

Waskebieke 5 in die ehem. Räume von Hagen + Herrmann; Lufthansa-City-Center; im

November 2009 Umzug zur Herscheider Str.10; am 30.08.1980 Neueröffnung einer

Zweigstelle an der Reichsstr. 33;

Fernholz, Dr. med. Alfred; *07.11.1904 †17.03.1993 Karlsruhe-Durlach;

Fernsehen; 788 Plettenberger Fernsehfreunde forderten im August 1957

in einem Aufruf an den WDR einen "Ortssender Plettenberg" (Umsetzer) und damit

einen besseren Empfang des damals einzigen Fernsehprogramms (ARD);

Fernsehumsetzer; im Dezember 1957 wird ein Fernsehumsetzer auf dem

Saley errichtet;

Fernsprechhäuschen, Öffentliche Fernsprecher, wurden Ende März 1935

jeweils in Plettenberg und Eiringhausen aufgestellt;

Feuer- u. Rettungswache im Wieden, mit hauptamtlichen Kräften besetzt

(22 Mitarbeiter 1994, 40 Mitarbeiter am Wall im Jahre 2012); am 08.12.1997 offizielle

Übergabe der neuen Feuer- und Rettungswache am Wall;

Feuerwehrgerätehaus; Sommer 1884 Bau eines Feuerwehrgerätehauses im

Wieden, Vorläufer des 1928 errichteten Gebäudes; 1895 wird ein eiserner

Steigerturm dort errichtet; 08.12.1997 offizielle Übergabe des neuen

Gerätehauses sowie der Feuer- und Rettungswache Am Wall

Das 1928 im Wieden neu erbaute Feuerwehrgerätehaus. Es wurde bis Ende der 1990er

Jahre mehrfach umgebaut. Es erhielt insbesondere neue Tore, weil die Löschfahrzeuge

der neuen Generation höher gebaut waren und sonst nicht in die Garagen gepasst

hätten. Teilweise wurden die Fahrzeuge auch passend nach den Maßen der Garagen

angeschafft. Seit 1999 ist dort das Jugendzentrum "Alte Feuerwache" untergebracht. (Foto: Archiv H. Hassel)

Feuerwehrgerätehaus Eiringhausen, erbaut 2001, 2002 bezogen; 3 Einstellplätze für Einsatzfahrzeuge, zweigeschossiges Sozialgebäude mit Schulungsraum;

Feuerwehrgerätehaus Holthausen, 1969 errichtet, gemeinsam mit dem Kreis, der hier bis 1999 eine Schirrmeisterei und eine Ausbildungsstätte für Atemschutzträger unterhielt; die angemieteten Flächen wurden 1999 an die Stadt zurückgegeben; 2000 Umbau der Atemschutzübungsstrecke zum Schulungs- und Gemeinschaftsraum; 2003 Umbau der Atemschutzwerkstatt zum Damenumkleidebereich,

Umbau der Bürgerbusgarage zum Stellplatz für den ELW (Einsatzleitwagen);

Feuerwehrgerätehaus Landemert; Mitte 1960 als Dorfschule erbaut, seit 1974 Nutzung als Gerätehaus; 1988 Garagenanbau zur Unterbringung des GWG; weiterer Umbau 2001 (Damenumkleide, Fahrzeugstellplätze etc.), Lehrgangsstandort für die ABC-Ausbildung im MK;

Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Stadtmitte am Wall, 1997 bezogen, die

Fahrzeughalle wird von Löschgruppe Mitte und der Hauptwache gemeinsam benutzt

(ehem. Werkshalle der Firma Kühne: 1995 Beginn der Neu- und Umbauarbeiten, Ende 1996 zieht die LG Stadtmitte ein, Feuer- und Rettungswache zieht 1997 in den Neubau, offizielle Übergabe der Gesamtgebäude am 05.12.1997); 2007/2008 zusätzliches Geschoss auf dem Brandschutzgebäude;

in die Fahrzeughalle integriert sind eine Atemschutzwerkstatt sowie eine Funk- und

Elektrowerkstatt;

Feuerwehrgerätehaus Ohle, Richtfest 13.12.1938; das Gebäude

verfügte über einen Luftschutzkeller und einen Versammlungsraum; im Jahre

2000 saniert und umgebaut; 2009 im Keller einen Umkleidebereich für weibliche Wehrleute;

(Foto: Archiv HH)

Feuerwehrgerätehaus Oestertal; im 1885 errichteten Gebäude der Volksschule wurde

1976 nach Umbau ein Gerätehaus für die zusammengelegten Löschgruppen Oesterau und Himmelmert;

2005 Modernisierungsmaßnahmen;

Feuerwehrgerätehaus Selscheid; 1975 erbaut, 1996 umgebaut; 2007 Anbau einer Fertiggarage;

Feuerwehrverband für Stadt und Amt Plettenberg; gegr. April 1940;

Wehrführer Paul Thomee

Feye, Gerd; Postbeamter; *1937 Werdohl; SPD-Ratsherr (1979-2004), Vors. des Kleinen

Vergabeausschusses (1984-1989), Stellv. Vors. Kulturausschuss (1989-1994),

Stellv. Vors. des Ausschusses für zivile Verteidigung (1991-1994), Vors. des

Sportausschusses (1999-2004); Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-Zweckverbandes,

Wappenteller der Stadt (05.09.1989), Ehrenring der Stadt (27.09.1994); Biergerichtspräsident

des Schützenverein Grünetal;

Figge, Wilfried; †10.2004 Plettenberg, von 1943-1998 bei der Stadtverwaltung,

Leiter des Schul- und Kulturamtes (1964-30.07.1989); Organisator der ersten Plettenberger

Wochen; Henry-Dunant-Medaille des DRK für über 20jährige ehrenamtliche Arbeit als

Rechnungsprüfer;

Filme, die Plettenberg zum Inhalt haben, gibt es tausendfach, doch fehlt bislang

eine weitgehend komplette Auflistung mit Angaben zu Lagerort, Autor, Material und Inhalt; besonders

wertvolle Filme schufen Ernst Fastenrath (16 mm), Ludwig Müller (16 mm) und Walter Greth, darüber hinaus dokumentierten viele Privatleute mit 8mm oder Super 8-Filmaterial - später mit Videokameras - Ereignisse im Stadtgebiet (Hermann Michels, Heinz Wilhelm Allhoff, Kliewer, Schürholz, Wobschall, Klaus Menschel); hinzu kommen viele Hobby-Filmer, die regelmäßig Schützen-, Feuerwehrfeste etc. in den Stadtteilen

festhielten, aber auch Industrie- und Werbefilme heimischer Unternehmen; seit 2010 Georg Prüß;

Filmklub Plettenberg der VHS; gegr. 1955;

"Filmpost"; Film-Theater-Illustrierte Ausgabe Sauerland; erschien

erstmals 1951 mit dem Filmprogramm der Woche vom 13.-19. Juli 1951 für die Kinos

in Attendorn, Halver, Lüdenscheid und Plettenberg; die "Nr. 1 - 1951" der

Filmpost ("erscheint jeden Mittwoch") war die erste und zugleich letzte Ausgabe

der von A. Neuhaus & Co in Plettenberg (Entwurf, Druck, Anzeigenverwaltung)

gedruckten 6-seitigen Film-Illustrierte;

Finke, Engelhardt; †1972; Uhrmachermeister und Goldschmied aus Fürstenberg/Oder

eröffnete am 06.01.1951 an der Wilhelmstr. 26 ein Uhrenfachgeschäft; 1956 Umzug in größere

Räume an der Wilhelmstr. 43; 1966 Umzug in eigene Räume ("Meister Finke") an der

Zimmerstr. 3; Tochter und Uhrmachermeisterin Anna Heinemann-Finke übernahm 1972 das

Geschäft; aus Altersgründen wird das Geschäft im Dezember 2006 geschlossen;

Fischbauchbogenbrücke, und das angrenzende Bommecke-Viadukt im Böddinghauser Feld

wurden am 15.06.2000 in die Denkmalliste der Stadt Plettenberg eingetragen. Die Stahlfachwerk-Eisenbahnbrücke

über die Lenne wurde 1914 errichtet. Das Bauwerk bewältigt bei der Überquerung der

Lenne eine Richtungsänderung von 180 Grad. Daraus resultiert der bogenförmige Grundriss

mit einem Radius von 300 Metern. Südlich an die Stahlbrücke anschließend befindet sich

ein rund 110 Meter langer aufgeschütteter Erddamm. Daran schließt sich eine massive,

dreibogige Brücke an, die "Bommecke-Brücke" oder auch Bommecke-Viadukt genannt. Die

Lage dieser Brücke ist dadurch bedingt, dass die Strecke Plettenberg-Herscheid von

der vorhandenen Lennetalstrecke (Hagen-Siegen) in Richtung Elsetal abzweigt und dabei

das Lennetal überquert.

Fischer, Christian; Seifenfabrik, Ellen-, Eisen- und

Spezereiwaren-Handlung und Gastwirtschaft (1832-1835)

Fischer, Dr. med.; Leitender Arzt des Evangelischen Krankenhauses

(1903-1909);

Fischer, Franz Georg; *10.07.1831 Mantinghausen †03.08.1901

Plettenberg; mehr als 30 Jahre Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St.-Laurentius

(03.08.1866-03.08.1869 Pfarrverweser, 03.08.1869-03.08.1901 Pfarrer); geweiht

04.09.1856 in Paderborn; Kaplan in Antfeld (1857-1862), Vikar in Oestinghausen

(1862-1866);

Fischer, Hermann; Stadtverordneter (02.02.1926-11.11.1929);

Fischer Hermann, Maßschneider, gegr. 1904; Hindenburgstraße (1939),

heute Kaiserstraße; Fachgeschäft für Maß- u. Fertigkleidung; im November

1958 wurde Schneidermeister Hermann Fischer aus Anlass seines 80. Geburtstages

die Goldene Ehrennadel der Innung für sein langjähriges Wirken für das

Schneiderhandwerk verliehen;

Fischer, Kurt, Dentist; ließ sich im Juli 1950 in Holthausen an der

Maibaumstr. 17 nieder;

Fischer, Theo, Dr. med.; *26.09.1908 Plettenberg †22.12.1945

Boizenburg; Marine-Oberstabsarzt; Sohn des Ltd. Arztes des Ev. Krankenhauses Dr.

Fischer (1903-1909); Schulbesuch in Düsseldorf; Studium in Marburg, Greifswald,

Köln, Düsseldorf; 1935 Staatsexamen; Eintritt in die Kriegsmarine,

Marinelazarett Norderney, Schiffsarzt auf dem Zerstörer »Erich Giese«; bei den

Gefechten um Narvik gerät er 1940 in brit. Gefangenschaft, schreibt dort eine

Dissertation zum Thema »Die therapeutische Bedeutung des Eubasins (Sulfapyridin)

in der anglo-amerikanischen Literatur«, die Universität Kiel nimmt die Promotion

an; Beförderung zum Marine-Oberstabsarzt 01.07.1943; 13.10.1943 Rückkehr aus der

Gefangenschaft nach Stettin; Chefarzt des Lazarettschiffes »Innsbruck«

13.02.1944 in Triest; beim Angriff auf Triest am 10.06.1944 wird Dr. Fischer

schwer verletzt; am 30.11.1944 dienstunfähig geschrieben, bemüht sich aber

erfolgreich um Weiterbeschäftigung in einem Kieler Marinelazarett; bis September

1945 Gefangenschaft, danach Niederlassung als praktischer Arzt in Boizenburg;

Ehefrau: Isolde

"Fischerdorf", kleine Siedlungshäuser-Reihe zwischen Böddinghauser Weg

und Elsebach-Einmündung in die Lenne; ursprünglich sehr kleine, in den 30er

Jahren errichtete Doppelhäuser, die wegen ihres Aussehens vom Volksmund den

Namen "Fischerdorf" bekamen; das Aussehen der vom Architekten Julius Blaschke

entworfenen Häuser ergab sich aus dem Baukosten-Limit von 5.000 Mark je

Doppelhaushälfte; diese Kosten durften nicht überschritten werden; ein

"richtiges" Haus kostete damals rd. 20.000 Mark;

Fitness-Point, gegr. 1982 im DEKA-Haus am Umlauf; 1984 Umzug zum Maiplatz

(über der Dresdner Bank); 1986: Sport- und Fitness-Center Alter Markt 3c; Inh. Axel

Hereth; Abtlg. "Sonnenparadies" Inh. A. Hereth u. A. Lösch;

Fladung, Bernd *08.07.1950 †31.12.2010

Fladung, Dieter

Fläche des Stadtgebietes der Stadt Plettenberg: 96,26 Quadratkilometer;

Flaschenbier-Verkaufsstellen; im September 1955 gab es in Plettenberg

90 Flaschenbier-Verkaufsstellen, 61 Branntwein-Konzessionen und 65 Gaststätten;

Fleckner GmbH & Co.KG, Stanz- und Schweißtechnik, Bannewerthstr.4.

Fleer, Dr. Reinhard; Geschäftsführer der Alcan Ohler (-31.12.1998)

Flender Ernst; Fabrik für blanke Stahlkeile und Fassondrehteile; gegr.

1925 von Ernst Flender sen., bis 1936 in gemieteten Räumen an der Bachstraße,

danach im Betriebsneubau an der Herscheider Straße; Ernst Flender war

Mitbegründer der Lehrwerkstatt, Mitarbeiter im Deutschen Normenausschuß,

Delegierter der Wirtschaftsgruppe Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie

Flesch, Wolfgang, Herscheider Str. 52 (vormals Grafweg), Antiquitäten;

Rohbau des Fliegerheimes am Dingeringhauser Weg 1952. (Foto: Archiv Hassel)

Fliegergruppe Plettenberg-Herscheid, gegr. 26.05.1932, erste Flüge in

der Immecke und auf der Bracht; am 22.10.1933 erster Großflugtag auf den

Habbelwiesen in Hüinghausen; am 03. 03. 1935 großes Fliegertreffen mit Taufe der

Hochleistungsmaschine »Heini« und der Kunstflugmaschine »Sauerland«; 19.04.1937

Auflösung des Vereins von Staats wegen mit Einziehung der vereinseigenen

Flugzeuge, am 17.02.1951 Versammlung zur Wiedergründung; am 24.10.1953 Einweihung

des Fliegerheimes am Dingeringhauser Weg; im August 1954 wurde

das neue Flugzeug "Heini" getauft; zu diesem Zeitpunkt verfügt die Fliegergruppe

über die Flugzeuge "Erfa", "Päiterdirk" und "Heini"; im März 1955 bekommt der

Verein die Fluggenehmigung am Habbel in Hüinghausen; im August 1956 wird der

Doppelsitzer-Hochleistungssegler (Schleicher K IIb) angeschafft und auf den

Namen "Plettenberg" getauft; 1957 Grundsteinlegung für eine Flugzeughalle im

Habbel, zugleich Taufe des 5. Vereins-Flugzeugs; Vors.: Carl Halfmann,

Fritz Salz;

Fliegerheim; 1952, Richtfest für das Fliegerheim am Dingeringhauser

Weg

Fliehburg auf dem Sundern

("Auf der Burg") in Ohle, sächsische Wallburg aus dem 8. Jahrhundert;

Flotte Bienen, Damen-Kegelclub in Plettenberg; gegr. am 02.02.1975 auf

der Kegelbahn der Gaststätte "Kamin" in Hüinghausen; nach Schließung der

Gaststätte 1987 Wechsel zur Kegelbahn "Restaurant Ostermann" in Eiringhausen;

Flucht Manfred, Gesenkschmiede und Metallverarbeitung, Ebbetalstr.;

HRA 415; eingetragen am 04.07.1996: die Fa. ist erloschen;

Flügge & Co., Preßwerk, Plettenberg-Siesel, Am Wasserwerk 6.

Flügge Gerd, Metallwarenfabrik, Herscheider Str.26.

Flügge, Dietrich-August; *19.06.1930 Plettenberg, †17.03.1999

Plettenberg; Landwirt; Mitglied der FDP ab 01.02.1969, Vorsitzender der FDP

(1981-1993); FDP-Ratsherr (1975-1979, 1989-1994); Vorsitzender der FDP-Fraktion

(1975-1979 und 1989-1994); Wappenteller der Stadt (27.09.1994); Mitglied des

Verwaltungsausschusses des Evang. Krankenhauses (01.10.1975 - 11.11.1979).

|

|

Dietrich August Flügge

|

Flurnamen stammen aus der Zeit,

als es noch keine Vermessung und damit Aufteilung des Stadtgebietes in Fluren

(I - XIV) und Parzellen (1- fünfstellig) gab; Stadtarchivar Albrecht von

Schwartzen hat zahlreiche alte Flurnamen der ab 1830 erfolgten Vermessung

zugeordnet;

Flurwache, im 1. Weltkrieg eingeführt Ende Juli 1917, war von 22 Uhr

abends bis 5 Uhr morgens im Einsatz, um Diebstähle in Feld- und Garten zu

verhindern; in der angegebenen Zeit war das Betreten von Gärten, Feldern,

Wiesen und Weiden verboten;

Föderalistische Union (FU); Zusammenschluß von Bayernpartei und

Zentrum, denen der Einzug in den Bundestag durch das Wahlgesetzt verwehrt war;

zum Kandidaten der FU (Zentrum) für die Bundestagswahl wählte die

Kreisversammlung Altena-Lüdenscheid 1957 den Kreisvorsitzenden Franz Iken

(Plettenberg);

Fölker Transporte, Inh. G. Klute; gegr. 02.01.1945 von dem

Fallhammerschmied Anton Fölker (*19.10.1903 †18.10.1983) in der Grutmecke; mit

einem Pferdefuhrwerk wurden die ersten Lohnfuhren erledigt, wobei der "Hafermotor"

zunächst beim Sägewerker Karl Hosse an der Breddestraße untergestellt war;

Hausbrandkohle, Baumaterial usw., später auch Langholz, landwirtschaftliche

Erzeugnisse und Entsorgungsmaterial wurden transportiert; mehr als 10 Jahre

gehörte auch ein Leichenwagen zum Fuhrpark, bis der Bau von Leichenhallen diese

Fahrten überflüssig machte; 1953 wurde mit einem 40 PS 1-Tonner der Marke Goliath

das erste Kraftfahrzeug angeschafft, wenig später folgte ein 1,5 t Hanomag; am

01.10.1960 stieg der Schwiegersohn Gerhard Klute ins das Transportgeschäft ein;

im Februar 1976 wurde der dritte Lkw angeschafft, der von Peter Klute, dem ältesten

Sohn von Gerhard Klute gefahren wurde; 1978, nach einem Betriebsunfall, beendete

Anton Fölker seine aktive Fuhrmannstätigkeit; am 02.01.1981 übernahm G. Klute

das Transportunternehmen; 2001 erfolgt der Umzug zum Siesel, wo Sped. Fölker Grundstück

und Gebäude der in Konkurs gegangenen Spedition Midderhoff übernommen hat;

Förderverein der Grundschule Holthausen, gegr. 1996; Vors.: Harald

Berghaus (1996-2003), Jens Nennstiel (2003-);

Förderverein der Grundschule Ohle; Vors.: Reinhard Winkelsträter (1997-2003),

Rolf Husemann (2003-);

Förderverein der Jugendfeuerwehr Plettenberg; gegr. 13.10.1995 im

Feuerwehrgerätehaus Holthausen von 19 Interessenten, darunter Marita Schnell,

Günter Heerich, Ursula Saßmannshausen, Ursula Detemple, Klaus Traumüller,

Wolfgang Detemple, Karin Seidl, Werner Langbehn, Hartmut Brill u.a.; Vors.:

Marita Schnell (1995-1998); Michael Pajonk (1998-2000); Manuela Pajonk (2000-);

Förderverein der Musikschule Lennetal, gegr. 2003, Vors.: Walter Scholle (2003-2010),

Dr. Anne Hermes (2010-);

Förderverein des Gymnasiums, feiert im August 1989 sein 20jähriges

Bestehen

Förderverein des Schützenverein Plettenberg-Grünetal 1924 e. V.; Vors.:

Thorsten Gödde (-2011), Falk Damerow (2011-);

Förderverein Hallenschule eV; gegr. 1984; Vors.: Volker

Johannes

Fontanestraße, nach dem deutschen Dichter Theodor Fontane, benennt der

Planungsausschusses am 29.11.2001 eine Straße in der Kluse, oberhalb des Krankenhauses

an der Bracht;

Ford Otto Hans; Zweigniederlassung des Lüdenscheider Unternehmens wird am

15.01.1968 am Köbbinghauser Hammer eröffnet;

Forstbetriebsgemeinschaft Dankelmert, gegr. 06.04.1973 von 52

Mitgliedern mit rd. 600 ha Waldbesitz; Zweck: Bau und Unterhaltung von Wegen,

Abstimmung der Wirtschaftsziele und -Pläne (Forsteinrichtung), Koordinierung

forstlicher Arbeiten, Verbesserung des Holzabsatzes, Maschineneinsatz etc.; kurz

nach der Gründung schloß man im Mai 1973 einen Vertrag über die Betriebsleitung

und Beförsterung mit dem Forstamt Attendorn ab; 1975 Beginn des Waldwegebaus; am

24.03.1975 Vertrag mit dem Forstamt über die Durchführung einer kostenlosen

Forsteinrichtung;

Forsthaus Schwarzenberg,

errichtet aus den Steinen der 1864 durch Blitzschlag zerstörten Burg

Schwarzenberg; 2006 unter Denkmalschutz gestellt;

"Four Valleys", gegr. 1998, Gesangsgruppe des MGV Bremcke; die Sänger wählen

die Stücke nach dem “Spaßfaktor” aus, d. h. es werden Oldies, Schlager, Pop-Songs,

Spirituals, Gospels, Musical- oder Barbershop-Stücke gesungen; die Four Valleys

wurden 1998 als Chorprojekt des MGV Bremcke gegründet, mit dem Ziel, dem Wunsch

der jüngeren Sänger nach "modernerer" Chorliteratur zu entsprechen. Das Vorhaben

wurde vom damaligen Chorleiter Herbert Wilberg mit großem Engagement unterstützt.

Schon kurze Zeit nach der Gründung stießen eine ganze Reihe neuer Sänger hinzu,

die bisher gar nicht oder in anderen Chören gesungen hatten. Nachdem Herbert

Wilberg Mitte 2001 aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen sein Chorleiteramt

niederlegte und Thomas Weidebach die musikalische Leitung übernahm, folgte 2002

die Zusammenlegung des "alten" MGV mit den Four Valleys. Diese einschneidende

Maßnahme ging einher mit einer gezielten Verjüngung des Vorstandes und einer

inhaltlichen Neuausrichtung des Chores mit dem Ziel, ein möglichst breites und

facettenreiches Repertoire zu erarbeiten, den musikalischen Schwerpunkt aber

eindeutig auf modernere Chorliteratur zu legen; der Chor holte beim "Sing &

Swing-Festival" des Sängerbundes NRW in Hamm im März 2007 den Titel "Leistungschor

Sing & Swing"; im Internet:

www.four-valleys.de

Fox PC-Service; eröffnet am 02.07.2007 in den ehemaligen Räumen

des Uhren- und Schmuckfachgeschäftes Finke, Zimmerstr. 3, ein Geschäft

für Computer-Soft- und Hardware sowie Systembetreuung und Netzwerkinstallation;

|

|

|

Frank & Betzler GmbH, Gesenkbau, Am Wasserwerk 7.

Frank Bürstendraht GmbH, Industriestr. 6.; gegr. 1978 von Karl-Heinz

Frank; Herstellung von Stahldraht für die Bürstenindustrie; seit dem Tode von

K.-H. Frank 1993 wird der Betrieb von Ehefrau Ida Frank weitergeleitet;

Frank, Gustav; *04.03.1901, Lehrer, Grünestr.36;

Franziska, Bleierzgrube in Holthausen, neu gemutet am 16.02.1866; in

Betrieb bis 25.02.1911 (dann gepfändet), seither werden die Stollen als

Wasserspeicher der Holthauser Wassergenossenschaft genutzt;

Franzosenlager, war nach dem Frankreich-Feldzug (I. Weltkrieg) zunächst in der

Turnhalle hinter der Wirtschaft Rüsing eingerichtet; später erhielt

Bremcke ein Franzosenlager in der Wirtschaft Mürmann-Marl;

Frauenhilfe Eiringhausen, gegr. 1911; Vors.: Frau Fabrikant

Schmellenkamp (1911), Marie-Christiane Tröller (1911-), Erna Kahle (-1972),

Agnes Karallus (1972-1990), Gerda Lerch (1990-);

Frauenhilfe Elsetal; Vors.: Bärbel Milewski (-1998), Erika Koprek (1998-);

Frauenhilfe Oestertal; gegr. 1926; 1951 wurde das 25-jährige Bestehen

gefeiert; Vors.: Ruth Ubrig (1977-2008), Waltraud Schaefer (2008-);

Frauenselbsthilfe nach Krebs, FSH, gegr. 01.06.1980; hat 2011 rd. 50 Mitglieder;

Vors. Ursula Dartmann (-03.2011), Annette Dunker (03.2011-);

|

Freibad Grünetal; eröffnet 01.07.1934 durch Bürgermeister Dr. Eckler;

Dr. Eckler verschickte im Februar 1934 Bettelbriefe an auswärtige

Gewerbetreibende und bat um Spenden für den Bau eines »Volksbades« u. a. mit

folgender Begründung: Die Durchführung des Badeanstaltsbaues ist um so dringender,

als in der Nähe der Stadt z. Zt. für die schaffende

|

|

|

|

Bevölkerung

keinerlei Gelegenheit zum Baden ist und das Baden in der Lenne durch die dieser

zugeführten Fabrikabwässer mit deren Säuren gesundheitsschädlich ist (sog.

→Lennekrankheit); 16.05.1936 Einweihung des Schwimmeister-Gebäudes;

im Juli 1938 beschließt der Rat unter Bürgermeister Brüggemann eine Satzung,

nach der "Juden das Betreten des Freibades verboten" ist;

19.07.1939 erste Schwimmwettkämpfe; 21.06.1947 Stadtdirektor Heinrich Kordes

teilt mit: »Das Bad ist wieder betriebsbereit!«; 1952 wird der Paddelweiher als

Vorwärmbecken eingerichtet; am 09.07.1952 schlägt ein

Kugelblitz in die

Lindenreihe in der Nähe des Spielbereiches ein - drei Jugendliche werden

verletzt, einer davon stirbt noch im Freibad; 1957 wird ein

Unterwasser-Schlamm-Absauggerät angeschafft; 1960 wird die Umwälzanlage in einem

eigens dafür errichteten Gebäude in Betrieb genommen, Kosten 90.000 Mark;

19.05.1973 Einweihung des Warmwasserfreibades im Grünetal mit neuem

Umkleidehaus, Milchbar und Schwimmkanal; 09.05.1974 wird eine Flutlichtanlage

für Spätschwimmer in Betrieb genommen; 1976 Besucherrekord mit 103.000

Saison-Badegästen; 1978/79 wird eine neue Umwälzanlage eingebaut und dafür am

Umwälzgebäude angebaut; 15.05.1982 Inbetriebnahme einer automatischen

Kassenanlage; am 01.09.2002 schloss das Freibad für immer seine Pforten;

Schwimmeister: Kniewel (1934-), Bauer (1942-1953), Benno

Hesse (1953-), Werner Matschke (1954-), Kurt Höpfner (1955-1956), Gerhard Hirche

(1957-), Norbert Geistert (1967-), Festschrift 50 Jahre Freibad "Grünetal";

Freiburg, Anton; *14.02.1877 Allendorf †09.01.1957 Beringhausen;

Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (12.02.1925-30.07.1932);

geweiht 14.08.1902 in Paderborn; Kaplan in Gelsenkirchen-Bulmke (1902-1911),

Kaplan in Lippstadt (1911-1913), Vikar in Winterberg (1913-1925), Pfarrer in

Beringhausen (1932-1955), Dechant des Dekanates Marsberg (1938)

Freikorps Sauerland; nach Ausrufung des

Volkssturmes 1944 wurden mehrere Bataillone des sogenannten "Freikorps Sauerland"

aufgestellt; offiziell gab es diesen Namen nicht, es existierten jedoch

Ärmelabzeichen und Ärmelbänder mit dem Aufdruck; mindestens 18 Volkssturmmänner

des "Freikorps Sauerland" aus Plettenberg kamen bei letzten Widerstandshandlungen

im Raum Nord Lünern (Unna) ums Leben, sie galten lange als vermisst, bis ihre

von den Amerikanern angelegten Gräber in Senne I bei Paderborn entdeckt wurden;

Freies Fanfarencorps Plettenberg; gegr. 1981; Proben fanden u. a.

in der Pestalozzischule statt;

"Freiheit", in Plettenberg im Jahre 1947 erscheinende Zeitung mit

Geschäftsstelle in Plettenberg; Verlag "Freier Verlag GmbH", Wilhelmstr. 46

(Vertreter: Johannes Schröder - lt. SPD-Ratsherr Kurt Vogel "ein Kommunist, der

im KZ gewesen sein soll und im Haus Blomberg obenauf wohnte", Spitzname

"Stukenförster")

Freiheitsbrief von Plettenberg (1397); am 01.04.1397 stellte Graf

Dietrich von der Mark "seinen lieben Bürgern" von Plettenberg den sogenannten

"Freiheitsbrief" aus. Mit dieser Stadtrechtsverleihung durften sie den Rat der

Stadt frei wählen.

Freimaurer; zahlreiche Plettenberger

Bürger gehörten der St. Johannis-Loge in Altena an;

Freisinniger Wahlverein Plettenberg, 1909; Vors.: August

Stahlschmidt (-1913), Lehrer Gerloff führte den Verein kommissarisch 1913

Freitag, Josef; Subsidiar, Studienrat, Filialgeistlicher an der Kirche

St. Bonifatius Oesterau (1965-1975)

Freiw. Feuerwehr Holthausen, gegr. 21.04.1906, Männer der ersten

Stunde waren Hauptmann August Schlieper, Stellv. Hauptmann Albert Wernecke,

Schriftführer Heinrich Vieregge jun. und Stellv. Schriftführer Gustav Wernecke;

am 21.05.1906 verpflichtete Hauptmann Schlieper die Mannschaft per Handschlag;

Anfang Dezember 1906 Übergabe des ersten Spritzenhauses an der Dorfstraße; in

drei Ortsteilen wurde eine Alarmhupe installiert, zusätzlich gab es Hornisten

zur Alarmierung; 1927 wurde der hölzerne Steigerturm durch einen massiven Turm

ersetzt, eine Ehrentafel für gefallene Wehrleute wurde angebracht; am 26.10.1928

erhielt der Löschzug seine erste Zweirad-Motorspritze; wegen der

Wirbelsturmkatastrophe 1931 mußten die Feierlichkeiten zum 25jährigen Bestehen

auf den 07.02.1932 verschoben werden; seit 1965 ist die Drehleiter in Holthausen

stationiert; 23.10.1967 Baubeginn für ein neues Gerätehaus; 25.10.1968

Richtfest; 19./20.07.1969 Einweihung des Gerätehauses; seit 1968

Blutspendeaktionen; seit 1965 Partnerschaft mit der Freiw. Feuerwehr

Koblenz-Lay; seit 1969 wird im Zweijahresrhytmus ein Feuerwehrfest gefeiert;

Wehrführer: August Schlieper (1906-1912), Albert Wernecke (1912-1933),

Wilhelm Becker (1933-1940), Otto Bräucker (1940-1954), Willi Gester (1954-1963),

Werner Branscheidt (1963-1980), Karl Friedrich Glingener (1980-1987), Dirk

Seuthe (1993-); Ehrenbrandmeister: August Schlieper, Heinrich Vieregge jun.,

Albert Wernecke, Willi Gester, Werner Branscheidt, Dirk Seuthe

Freiw. Feuerwehr Landemert,

gegr. 03.07.1921 im Gasthof Ludwig

Käsebrink; 43 Bürger erklärten ihren Beitritt, in den Vorstand wählte man

Wilhelm Frommann (Brandmeister), Wilhelm Haase (Stellv. Brandmeister), Heinrich

Schauerte (Schriftf.), Otto Frommann (stellv. Schriftf.), Heinrich Meister

(Zeug- u. Gerätewart), Ludwig Schauerte (Stellv. Zeug- u. Gerätewart);

24.05.1928 Grundsteinlegung zum Bau des Spitzenhauses mit Steigerturm; 1941

erhielt die Wehr ihre erste Motorspritze, die später von den Besatzungstruppen

beschlagnahmt wurde; 1958 erhielt die Wehr von der Fa. Hiby eine 200 l

Tragkraftspritze als Geschenk; am 16.11.1974 Einweihung des neuen Gerätehauses

(ehem. Schule); 1976 Abbruch des alten Steigerturmes; 1981 Übernahme eines

50.000 Mark teuren Tragkraftspritzenfahrzeugs; 03.07.1988 feierliche Übergabe

der neuen Feuerwehrfahne; am 13.07.1989 Übernahme des 430 000 Mark teuren

Gerätewagen Gefahrgut (GWG); Wehrführer: Wilhelm Frommann (1921-1930),

Albert Dunker (1930-1944), Heinrich Schröder (1945-1952), Willi Schauerte

(1952-1974), Heinz-Adolf Schewe (1975-1985), Horst Schulte (1986-);

Freiw. Feuerwehr Oestertal, gegr. 13.09.1908, konstituierende

Versammlung unter Leitung von Lehrer Büsching, 54 Mitglieder meldeten sich; auf

der ersten Hauptversammlung am 18.10.1908 bot die Fa. Mayer einen Bauplatz für

einen Steigerturm und ein Übungsgelände an, die Fa. Brockhaus (Wiesenthal)

erklärte sich bereit, den Steigerturm errichten zu lassen; als Namen der Wehr

wählte man "Freiwillige Feuerwehr Himmelmert-Kückelheim"; die Versammlungen

fanden abwechselnd in den Gaststätten Pieper (Kückelheim), Denker (Himmelmert)

und Zobel (Oestertalsperre) statt; 1910 war der Bau des Steigerturmes und des

Spritzenhauses abgeschlossen; in den Jahren nach 1919 war der Bestand der Wehr

wegen mangelnder Einsatzbereitschaft der Wehrleute infrage gestellt; 11.09.1921

Hauptversammlung - es war von einer "Freiw. Feuerwehr im Oestertal" die Rede; im

März 1922 Erneuerung des Steigerturmes; 1923 wurden die Einnahmen durch

Teilnahme an der Lotterie aufgebessert; jährlich neu festgelegt wurde die

Gestellung von Pferdegespannen für Löscheinsätze; 1924 wurde ein Tambourkorps

gegründet; im August 1927 erwarb man eine gebrauchte Motorspritze; 19.03.1933

Gründung des Löschzug Oesterau", 16.09.1933 Fahnenweihe, am 21.01.1934 erfolgte

die Aufnahme des Löschzuges Oesterau in die "Freiw. Feuerwehr

Himmelmert-Kückelheim"; 18.02.1934 Auflösung der Wehr durch staatl. Vorgabe,

anschließend Gründungsversammlung mit Eingliederung in die "Freiw. Feuerwehr des

Amtes Plettenberg in Eiringhausen"; im Oktober 1958 feierte der Löschzug

Himmelmert-Kückelheim 50jähriges, der Löschzug Oesterau 25jähriges Bestehen;

1962 wurde der Löschzug Oesterau selbständig; am 01.07.1977 Umzug vom alten

Gerätehaus in das neue Gerätehaus (ehem. Schule Lettmecke); 10.09.1977

Einweihung des Gerätehauses und offizieller Zusammenschluß der Löschgruppe

Himmelmert-Kückelheim und Oesterau zum Löschzug Oestertal; Wehrführer:

Fritz Wiegand (1908-1922), Otto Haase (1922-1933), Wilhelm Denker (1933-1934),

Ernst Seuster (1934-?), für Oesterau Paul Bothfeld (1933-?), Heinz Bühner

(1962-1977), Helmut Otto (1977-?), Heinz Bühner, Dieter Maier

Freiwillige Feuerwehr Ohle;

am 2. August 1908 trafen sich die Bürger des Dorfes Ohle auf Geheiß des

Gemeindevorstehers Maiweg zu einer Versammlung, die eine Feuerwehrgründung zum

Ziel hatte;

;

Freiwillige Feuerwehr Plettenberg;

gegr. 19.03.1885 im Hotel Böley; 1912 hat die Wehr 75 Mitglieder, Wehrleiter ist

seit 1889 Oberbrandmeister Stadtsekretär Hermens; die Wehr verfügt 1912 über "500 m

tadellosen Hanffschlauch mit Storz'scher Normalkupplung, 2 Saug- und Druckspritzen,

2 Geräte- und 1 Schlauchwagen mit den erforderlichen Stand- und Strahlrohren und

Handgeräten, 12 Haken-, 3 Anstellleitern, Einreißgeräten, einem Reichenberger Rutschtuch

als Rettungsgerät und einer mit den neuesten Errungenschaften der Technik ausgestatteten

mechanischen Leiter von 14 m Steighöhe. Die sämtlichen Löschgeräte sind in dem Gerätehause

im Wieden, neben welchem ein eiserner Steigerturm errichtet ist, untergebracht; im

Berichtsjahr 1912 wurde die Wehr zu ernster Arbeit nicht gerufen" (Verwaltungsbericht

01.04.1912-31.03.1913); seit März 2001 gibt es eine eigene Homepage unter

www.feuerwehr-plettenberg.de

Die Sanitätskolonne Eiringhausen kurz nach der Gründung 1914 mit Wilhelm Werdes,

Wilhelm Groll, Heinrich Markus, Karl Klippert, Wilhelm Bastert und anderen. Man

beachte die selbstgefertigte Krankentrage aus Birkenreisig.

Freiw. Sanitätskolonne Eiringhausen; gegr. 1914

Freizeitreitschule Ponyhof Klinger eV; Uwe, Sabine u. Sophia Klinger;

Freund, Dietmar; Abschleppdienst und Autovermietung; vom 31.07.1993-1997 Büro und

Werkstatt auf dem Grundstück Schulte auf'm Ohl (Ecke Bahnhofstraße/Böddinghauser

Weg)

Fricke, Heinz; *05.02.1915 †08.08.1976 Bad Nenndorf; nach dem Abitur und

dem Pflichthalbjahr studierte er, wählte dann die Laufbahn als Berufsoffizier, wurde

1945 als Hauptmann entlassen; 1946 I. Lehrerprüfung in Lüdenscheid, 1947 erste

Lehrerstelle an der Martin-Luther-Schule; seit 1947 Geschäftsführer des Plettenberger

Lehrervereins (GEW); Schulleiter der neu erbauten Zeppelinschule (14.09.1956-08.08.1976),

die seit 1968 Hauptschule ist; übernahm pädagogische Versuchsarbeit (10. Schuljahr);

Gründer und Leiter des Kinderchores (Fricke-Chor); Mitglied des Kammerorchesters und

späteren Streichquartetts, Leiter des Singekreises, Mitglied des Verwaltungsausschusses

des Evang. Krankenhauses (-1976); Vorsitzender des Personalrates beim Kreis,

langjähriges Mitglied im Schulausschuss und in der Kreissynode;

Fridericus-Rex-Straße, im Mai 1949 in Neue Straße umbenannt;

Friedenschor, gegr. 1914, Während des Krieges 1914-1918 fanden sich

die nicht einberufenen Sänger des MGV Plettenberg und des MGV Germania zu einem

"Friedenschor" unter der Leitung von Rektor Ernst Weimann zusammen. Am

01.03.1919 fusionierten MGV Plettenberg und MGV Germania zum MGV Plettenberg

1864; 1942 wurden alle errungenen Preise, soweit sie aus Metall waren, der

Hermann-Göring-Stiftung zur Verfügung gestellt. Vors.: Wilh. Rottmann

(1908), Ewald Hüsmert (1920), Wilhelm Allhoff; Dirigenten: Wilhelm

Oehler, Heinrich Claus (1869-1886), Julius Gregory (1886-?), Carl Millies

(1906-1908-?), Fritz Vormann (1920),

Friedensinitiative Plettenberg, bestand 1982

Friedensnobelpreis; die SGV-Abteilung Plettenberg beantragte auf der

Jahreshauptversammlung des Hauptvereins im Januar 1954, den Schöpfer des

Jugendherbergwerkes, Richard Schirrmann, für den Friedensnobelpreis 1954

vorzuschlagen;

Friedenstage; am 03.06.1989 werden die "1. Plettenberger Friedenstage"

durchgeführt; Gast ist der sowjetische Botschafter Nicolai Platoschkin; im

Dezember 1989 fordert die Friedensgruppe die Auflösung der Patenschaft der Stadt

mit dem Panzerbataillon 204;

Friedhof auf dem Boel, 1824 Einweihung,

2006 Umwandlung in "Stadtpark Böhler Friedhof";

Friedhof Landemert; am 17.12.1950 eingeweiht; städtischer Friedhof mit

337 Grabstellen; die Gräber liegen alle oberhalb der Wege, weil, wie die Landemerter

angeblich sagen, sie "nicht mit dem Kopf nach unten liegen wollen";

Friedhof Ohle "Waldfriedhof", städtischer Friedhof, im Juli 1954

eingeweiht;

Friedhofskapelle auf dem Evang. Friedhof Eiringhausen; Einweihung

November 1954;

Friedhofskapelle Hirtenboel; Baukosten 160.000 DM, im August 1959 ihrer

Bestimmung übergeben; Auslöser für den Bau war der Umstand, dass die beengten

Wohnverhältnisse im Stadtgebiet eine Aufbahrung und Trauerfeiern in den

Wohnungen nicht mehr zuließ, zudem Leichenzüge mit mehr oder weniger großen

Trauergemeinden in den engen Straßen den Verkehr behinderten;

St. Michaelis-Kapelle in Eiringhausen

Friedhofskapelle "St. Michaelis" auf dem kath. Friedhof in Eiringhausen;

Die Friedhofskapelle im Oestertal im Jubiläumsjahr der Erlöserkirche 2004

Friedhofskapelle Oestertal, eingeweiht am 20.09.1953, am gleichen

Tag wurde der Grundstein zum Bau der Erlöserkirche gelegt;

Die "Trauerhalle", die heutige Friedhofskapelle im Oestertal, im Jahre 1954

Friedrichstraße, 1928 hieß so die heutige Graf-Dietrich-Straße in der

Stadtmitte;

Friedrich-Wilhelm-Berges-Stiftung; Hanne-Liese Berges vermachte 2009 in

ihrem Testament eine Summe von ca. 16 Millionen Euro zur Gründung einer Stiftung,

die den Namen ihres Vaters Friedrich Wilhelm Berges trägt; Zweck der Stiftung

ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung von älteren Menschen, der Altenhilfe

und der Krankenpflege; Stiftungsvorstand: Testamentsvollstreckerin Marianne Schmidt,

der Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Perthes-Werks e. V., Pfarrer Dr. Werner

Max Ruschke sowie der Geschäftsführer der Krankenhaus Plettenberg gGmbH, Michael

Kaufmann;

Fritschstraße, bekam im Mai 1945 auf Anweisung der amerikanischen

Besatzungsmacht ihren alten Namen →"Bachstraße" zurück; weil

Verwechslungsgefahr mit der Eiringhauser Bachstraße (zwischen Reichsstraße und

Lennebrücke) bestand, wurde sie Ende der 50er Jahre umbenannt in "Waskebieke";

Fahrschulwagen von Fritz Fröhlich auf der Weide

Fröhlich, Fritz; Shell-Tankstelle Bahnhofstraße, Opel-Vertretung,

Fahrschule;

Fröhling, Franz, Schuhhaus an der Wilhelmstraße; gegr. 1876 von Franz

F. aus Sundern, der Spezialist in der handwerklichen Fertigung von

Brauerstiefeln war; im Mai 1954 wird eine Fußpflegeabteilung eingerichtet;

Frommann, Peter Dietrich; *29.05.1869 Plettenberg-Frehlinghausen

(Brinker-Gut) †09.09.1957 Hagen-Boelerheide; Präparandenanstalt Holzwickede,

Lehrerseminar Rheydt, 1889 erste Lehrerprüfung, 1893 zweiter Lehrer in

Hülscheid, 1904 Lehrer in Ost-Ende (Herdecke), 1907 Lehrer in Boelerheide (ab

1913-1930 dort Rektor), 1930 vorzeitiger Ruhestand wg. Krankheit, 1910 bis 1931

Kirchmeister und zweiter Organist in Boele, Lehrer an der Hagener

Verwaltungsschule, Heimatforscher, Mitarbeiter des »Märker«, Ehrenmitglied des

Hagener Heimatbundes, zahlreiche heimatgeschichtliche Veröffentlichungen, u. a.:

Die Niederrheinische Evangelische Kirche im 20. Jahrhundert im Lichte der Kritik

- Heimatkunde des Kreises Altena (1904), Aus der Geschichte des Märkischen

Sauerlandes (1925), Aus der Geschichte der Gemeinden Plettenberg, Ohle und

Herscheid (1927), Die Geschichte der Gemeinde Hülscheid (1937); Hagen einst und

jetzt - Geschichte der Gemeinde Boele (1947), Von der Hünenburg auf dem Sundern

bei Ohle (1949), Beiträge zur Geschichte der Stadt Plettenberg (1953), Die

Stellung des nachexilischen Judentums zum Gesetz und zur messianischen Idee

(1915); Die erdkundlichen Namen im Unterricht (1915); Chronik der Schule

Spormecke (1937); Geschichte der Grafschaft Mark und der Bevölkerung des

märkischen Gebietes in vor- und frühgeschichtlicher Zeit (1956); Alte

Geschlechter im Amte Plettenberg;

Fronleichnamszug;

über 2000 Menschen trafen sich an Fronleichnam im Mai 1951 am Alten Markt - dort, wo noch

bis in die Mitte der 1970er Jahre das ursprüngliche Gotteshaus von St. Laurentius stand - zum

ersten Fronleichnamszug;

Fuchs, Erhard; seit 18.11.1990 Pastor der Ev. Kirchengemeinde Plettenberg

Führerschein, der erste Führerschein, der auf einen Plettenberger

ausgestellt war, wurde am 23.11.1910 von der Königlich Preußischen Regierung

auf Ernst König, Eiringhausen, ausgestellt; die am 01.04.1910 abgelegte Prüfung

berechtigte Ernst König einen Kraftwagen mit Verbrennungsmaschine der Klasse 3b

zu führen; Ernst König hatte bereits 1908 die erste Prüfung beim Heer abgelegt;

König war Chauffeur bei den Lenne-Elektrizitätswerken und fuhr den Wagen mit

dem Kennzeichen IX 623, der dritte Wagen im Kreis Altena; nach den Elektrizitätswerken

bekam die Firma Brockhaus im Oestertal ein Fahrzeug, danach der Fabrikant Prinz:

Fünf Ührken, Stammtisch in der Innenstadt, gegr. ?; Zweck: lt. Satzung

u. a. »Gedanken an das Ende der Woche, Vorstellung von etwas Kühlem,

Stehübungen, Schluckübungen, Training des Stimmumfangs, Erzählen von Witzen,

insbesondere kurzen Witzen (Beispiel: Treffen sich zwei Jäger - beide tot);

Mitglieder sind bzw. waren: Karl-Hermann Klassen-Solms, Peter Niggemann, Hartmut

Gunkler, Dr. Peter-Wilm "PEW" Baetzel, Peter Klassen, Dirk "Zewa" Thomee,

Burkhard Vohwinkel, August-Wilhelm Höfer-Flügge u. a.; Treffpunkt freitags um 5

Uhr (17 Uhr) am Graf-Engelbert-Platz; bei der Pflasterung des Platzes wurde

durch mit einem Kasten Bier bestochene Bauarbeiter eine Uhr mit 5-Uhr-Zeit

gepflastert; am 03.07.1992 Vorstellung der damals "längsten Bierseilbahn der

Welt"; Dezember 1996 Prägung des "Heslipho" als offizielles Zahlungsmittel im

Stadtgebiet während des Jubiläumsjahres 1997;

Funke, Gerhard, erhielt 1946/47 seine Lehrerausbildung in Lüdenscheid,

kam dann zur Martin-Luther-Schule; wechselte 1955 zur Schule Bremcke, übernahm

kurz darauf die Schule in Himmelmert; 1965 wurde er Rektor der Schule Lettmecke;

Ratsherr;

Funke, Willi; Sattler- und Polstergeschäft in Holthausen (1939);

|

Fußball-Club Hohenzollern, (FC) gegr. 30.10.1911, Zweck: Interesse für

den Rasensport wecken und fördern, zur körperlichen und sittlichen Kräftigung

seiner Mitglieder beitragen; Vereinsfarbe: Schwarz/Gelb; Gründungsmitglieder

waren u. a.: Adolf Ohle, Max Lennhoff, Otto Contze, Carl Schnurr, Erich Muth,

Albert Menschel, Heinrich Galinski, Ernst Kessler; Sportplatz auf der Elsewiese,

wurde am 04.01.1919 unter der Beteiligung von Mitgliedern anderer Sportvereine

in Fußballclub »Edelweiß« umbenannt, der sich aber schon drei Monate später

durch Zusammenschluß »aller hiesiger Fußballer und Leichtathleten« in

Sportverein Plettenberg umbenannte (→F.-C. Viktoria-Grüne Plettenberg),

|

|

|

ein

Spielfeld gab es später an der Oester in Höhe der heutigen Fa. Schade, 1920

stiftete William Edenborn den »Edenbornplatz«, der im September 1920 eingeweiht

wurde; Vors.: Adolf Ohle (1911)

Fußgängerbrücke aus Bruchsteinen am Hestenberg über die Bahnstrecke

Plettenberg-Herscheid, nahe "Haltepunkt"; errichtet 1915, gesprengt Juli 1957;

an gleicher Stelle wird eine neue Stahlbeton-Brücke errichtet und im Oktober

1957 in Betrieb genommen;

Fußgängerbrücke Papenkuhle zum Ohler Eisenwerk, erbaut 1927, endgültig

gesperrt am 30.11.2007; eine Sanierung der Brücke hätte zu diesem Zeitpunkt,

so die Verwaltung, rund 430.000 Euro gekostet;

Fußgängerzone; Anfang Oktober 1979 Einweihung der Fußgängerzone

Lexikon für die Stadt Plettenberg, erstellt durch Horst

Hassel,

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de

|

|