|

Quelle: "Plettenberg - Märkischer Kreis", herausgegeben vom

Kreisheimatbund zum Kreisheimattag 1994 in Plettenberg, hier: Die

Wallburg bei Plettenberg-Ohle, Autor: Martin Zimmer, S.55-57, 4 Fotos, 1 Zeichnung, 1 Kartenausschnitt.

Martin Zimmer

Die Wallburg bei

In den sechziger Jahren entstand unweit des einstigen Bauerndorfes

Ohle die Siedlung "Auf der Burg". Ihr Name erinnert an eine alte

Wallburganlage, wie wir sie u. a. auch in Hohensyburg und nahe dem

ehemaligen Benediktinerkloster Grafschaft bei Schmallenberg finden.

Derartige Verteidigungsanlagen, bzw. Fluchtburgen, wurden bereits

von den Kelten angelegt.

Erste Ausgrabungsergebnisse ließen eine archäologische

Sensation vermuten. Man fand zwei verschiedene Festungsanlagen:

Weitere Ausgrabungen und die spätere Auswertung verschiedener Funde

widerlegten die anfänglichen Vermutungen: Es war keine keltische,

sondern eine sächsische Anlage aus dem 8. Jahrhundert, entstanden

z. Zt. des Kampfes gegen vordringende Westfranken. Die vor der

älteren Mauer befindliche jüngere Anlage ist später von den

Westfranken errichtet worden, evtl. in Zusammenhang mit dem

Burgenerlass König Heinrich I. (921) im Kampf gegen die Ungarn.

Der Zugang zur Fliehburg auf dem "Sundern" war einstmals durch ein

fast 6 Meter breites Kastentor gesichert. Seine Tiefe entsprach

der Breite des Wallkörpers, bzw. der Trockenmauer. Das Tor war

zweiflügelig und wurde wahrscheinlich durch Brand zerstört. - An

gleicher Stelle wurde unter Einbeziehung der älteren Toranlagen

in der jüngeren Bauperiode ein neues Tor errichtet. Es "bildete

zusammen mit dem älteren Tor um eine 5 bis 6 Meter tiefe und 5 Meter

breite Gasse, in die die Mörtelmauerenden trichterförmig einbogen.

Von den sieben Pfosten des neuen Kastentores waren je drei als

Außen-, Mittel- und Innenpfosten längs der Torwangen postiert; der

in der Mitte zwischen beiden Mittelpfosten stehende siebente Pfosten

teilte das somit ebenfalls zweiflügelige Tor in zwei Fahrhälften"

(Quelle: Barth/Hartmann/Kracht: Kunst- und Gschichtsdenkmäler im

Märkischen Kreis, Heimatb. MK, 3. Aufl. 1993).

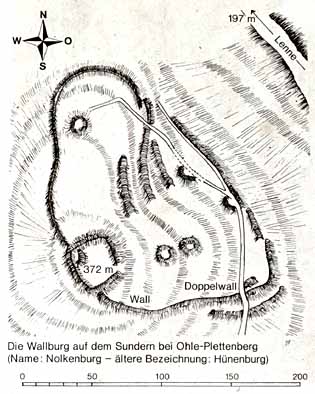

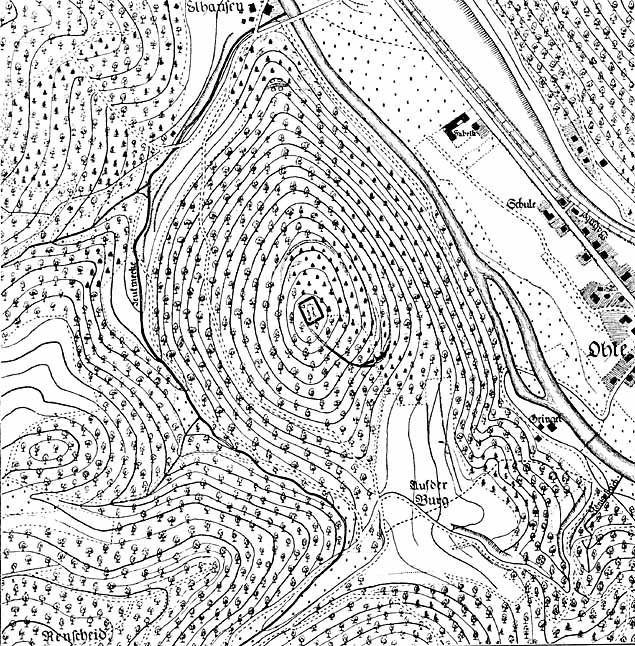

Der heute noch erkennbare Wall zieht sich vom Eingangsbereich des

ehemaligen Burgtores auf einer Länge von ca. 230 Metern bis auf

die Bergkuppe des "Sundern" hin, wo er in ein Viereck von 45 Meter

Seitenlänge mit abgerundeten Ecken einmündet.

Hier auf der Höhe

liegen die Mauerreste einer wesentlich jüngeren Burganlage. Prof.

Dr. A. Stieren wies 1954 darauf hin, dass es sich vielleicht um

einen Wehrturm gehandelt haben könnte. Genauere Suchgrabungen

wurden seinerzeit nicht durchgeführt. Nach mündlicher Überlieferung

soll sich hier auf dem "Sundern" im 16. Jahrhundert eine Familie

Nölken angesiedelt haben. So ist es auch erklärlich, wenn in der

Ohler Bevölkerung heute noch von der "Nölkenburg auf dem Sundern"

gesprochen wird.

"Das Geheimnis der Erdwälle auf dem Sundern" dürfte durch die

genannten Ausgrabungen weitgehend gelüftet sein. Zumindest bestätigen

sie, dass es sich bei dieser Wallburganlage um das älteste

siedlungsgeschichtliche Zeugnis der Stadt Plettenberg handelt.

Quelle: "Westfalenland", Heimatbeilage zum Westfälischen Tageblatt,

Nr. 5, Hagen, im Mai 1934, S. 70 ff. - "Von den Wallburgen im Volme-

und unteren Lennegebiet" von P. D. Frommann, Hagen Boelerheide

Hauptburg ein unregelmäßiges Viereck

Der 375 m hohe Sundern bei Ohle mit seinen steilen Abhängen an allen

Seiten eignete sich wie kaum ein anderer Berg zur Errichtung einer

Burg. Die Trümmer derselben zeigen, dass der nicht so großen Hauptburg

an 3 Seiten eine Vorburg von bedeutender Ausdehnung vorgelagert war.

Den Zugang zu letzterer sicherte ein Zwinger, ein kleiner von

besonderen Mauerwällen umschlossener Raum vor dem Tore der Vorburg.

Dieser Vorwall ist nach der Lenne hin schon länger verwischt; an

der gegenüberliegenden Seite kann man aber noch deutlich die mit

Lehmmörtel aus brauchbaren Bruchsteinen hergestellte 60 cm dicke

Mauer in seinem Innern erkennen. Die Entfernung von dieser Mauer

bis zum Toreingang beträgt 17 Schritt. Der Wall der Vorburg ist zu

beiden Seiten der Toröffnung noch etwa 8 m hoch (von der Grabensohle

aus gemessen). Der Wall rechts vom Eingange führt erst noch eine

kurze Strecke bergab, biegt dann nach Norden und verschwindet

allmählich. Gleich an seinem Anfange ist ein ebener Platz (ähnlich

wie beim Vorwall der Raffenburg), von welchem eine Böschung nach

Norden geht. Diese wird westlich von einer andern längeren begleitet.

Wo sie endet, beginnt einige Meter höher hinauf ein fast halbkreisförmiger

Wall, der die Vorburg in ihrem nördlichen Teile abschloss. Er führt

fast bis zur Hauptburg, deren Mauertrümmer ein unregelmäßiges Viereck

bilden mit Seiten von rund 50:40:43:40 m Länge. In der Nordwestecke

der Innenburg ist eine 2 m tiefe Grube mit einem Durchmesser von fast

8 m, deren Wände nicht gemauert sind. Von der Südwestecke erstreckt

sich eine anfangs niedrige, weiter bergab höher werdende zusammengestürzte

Mauer über Süden nach dem Eingange zur Vorburg.

Die Burg auf dem Sundern heißt Nolkenburg, zufolge Zeugenaussagen aus

dem 16. Jahrhundert nach einem Pächter Nolken. Ihre ältere Bezeichnung

ist Hünenburg. Burgen dieses Namens gibt es außer 4 im oberen

Wesergebiet und einer bei Bielefeld im Sauerlande bei Meschede,

zwischen Rumbeck und Oeventrop, bei Menden und zwischen Wocklum

und Mellen. Die bei Menden umfasste auch eine eingebaute Steinburg.

Schuchardt urteilte über derartige Burgen: "Die Burgen, welche die

Sachsen gegen Karl den Großen benutzten, sind immer große befestigte

Heerlager auf unzugänglichen Bergen. Sie haben als Hauptstück einen

großen geschlossenen Ring, der immer ohne Graben ist. Er enthält meist

eine Mauer, vielfach ist er vielleicht nichts als eine Mauer, die

zusammenfallen. Als zweites Stück haben die Sachsenburgen auf der

gefährdeten Seite dicht vor dem Hauptring einen Schutzwall mit

Außengraben. Am Tore pflegt er abzubiegen und kleine Schanzen zu

bilden (wodurch der Zwinger entstanden ist). Beides aber, der

geschlossene Ring und der Zwinger, sind für die Sachsenburg so

bezeichnend, dass eine Burg, bei der sie fehlen, von vornherein

als nichtsächsisch erscheinen muss." Demnach ist die Burg auf dem

Sundern eine altsächsische Anlage.

|