Ebbecketal, eigentlich Ebbetal, benannt nach dem am Fuße der Nordhelle (mit 649 Meter höchsten Erhebung des Ebbegebirges) in "Ebbefeld" entspringenden Ebbebach, der im späteren Verlauf "Ebbeckebach" (siehe Straße "An der Ebbecke") heißt; in Oesterau fließen Ebbeckebach und Nutmecke zusammen und heißen ab da "Oesterbach"; seit dem Bau einer Talsperre im Ebbetal, die nicht nach dem sie durchfließenden bzw. aufgestauten Bach "Ebbetalsperre", sondern "Oestertalsperre" genannt wurde, heißt das unterhalb der Talsperre liegende Tal bis zur Mündung des Grünebach in den Oesterbach "Oestertal"; Ebberg, Hermann, ev., Herscheider Str. 17, Architekt, angemeldet und eröffnet 05.04.1935;

Ebberg Wilhelm, Ohle,

Fa.; Inhaber Kaufmann Wilhelm Ebberg zu Ohle; eingetragen ins FR am 19.03.1897

(übertragen ins HRA 93 am 18.07.1907);

Ebbetalstraße, führte bis 1958 durch Kückelheim, dann wurde die Umgehungsstraße eingeweiht; Ebbinghaus, Eduard; *12.12.1858 Afferde/Krs. Hamm †23.11.1917 Plettenberg, Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde (1889-1917), Mitglied im Krankenhausvorstand (1894-); die kirchliche Vereinsarbeit geht im Wesentlichen auf ihn zurück: Gründung des "Ev. Männer- und Jünglingsverein" und des "Frauen- und Jungfrauenvereines", sein Werk ist der Bau des Gemeindehauses am Kirchplatz um 1904 sowie der Bau des "Vereinshauses" (Dietrich-Bonhoeffer-Haus); Eckert, Heinz, Pianist u. Komponist, *01.07.1929 Plettenberg †02.02.2015 Münster;

Eckes & Groote, Wilhelm Eckes und Rudolf Groote, Dingeringhauser Weg, Fassondreherei u. Kleineisenwarenfabrikation; angemeldet 03.12.1938, eröffnet 01.12,1938; Eckes, Peter Caspar, Ziegelbrenner vom "Düppenhaus" um 1772; stellte die Produktion um auf Tontöpfe (Düppen); seine Witwe Anna Margarete Eckes führte den Betrieb weiter und erwarb 1824 von der Stadt die benachbarte ehem. städtische Ziegelei; Eckes, Peter Wilhelm; zieht vom Düppenhaus um und betreibt ab 1844 im Alter von 38 Jahren am Grafweg eine Feldbrand-Ziegelei; errichtet ein Wohnhaus am Grafweg 4; Eckler, Dr. jur. Kurt; *05.05.1901 Frankfurt/Main; wird am 07.07.1933 im Alter von 31 Jahren zum Bürgermeister der Stadt Plettenberg gewählt; er tritt in SA-Uniform seinen Dienst an und verweist dabei darauf, dass er langjähriger Kämpfer der nationalsozialistischen Bewegung ist; besuchte das Gymnasium Darmstadt und bestand in Berlin sein Abitur; in Würzburg zum Dr. jur. promoviert; Magistratsassessor in Grünberg/Schlesien, vier Jahre Bürgermeister in Wengeringhausen/Waldeck; zu seiner Wahl in Plettenberg schrieb das ST am 01.07.1933 u. a.: "Er ist vorläufig mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Bürgermeisters in Plettenberg betraut. Seine Bestellung ist jedoch bereits von der Kreisleitung und Gauleitung der NSDAP bestätigt, so daß die gesetzlich vorgeschriebene Wahl durch die Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung und seine endgültige Bestätigung als Bürgermeister durch die Regierung nur noch reine Formsache darstellen wird."; Eckmann, Heinz-Friedrich; legte am 11.02.1957 zur Realschullehrerprüfung die Arbeit "Der Plettenberger Industrieraum - Seine Entwicklung in wirtschaftsgeographischer Schau" an der Pädag. Akademie Dortmund vor; 73 S. plus VI Seiten Literaturverzeichnis; Eckmann, Robert; Möbellager, Bau- und Möbelschreinerei, Oesterau (um 1928); am 05.07.1975 eröffnet Möbel Eckmann in Teindeln ein Geschäft (ab 03.03.2008 Roller); Edenborn, William; *20.03.1848 Plettenberg †14.05.1926 Shreveport/USA; 1864 Lehre als Drahtzieher in Altena, 1866 ausgewandert nach Amerika, hieß ursprünglich Wilhelm Emde, gründete eine Fabrik für Draht und Nägel; wurde bekannt als »Der Mann, der den Westen einzäunte« ("The Man Who Fenced The West", St. Louis 1984), weil er Stacheldraht produzierte; Präsident der Louisiana Eisenbahngesellschaft; William E. und seine Frau Sarah Drain (1856-1944) sind auf dem Forest Park East Cemetery in Shreveport Caddo Parish/Louisiana/USA beigesetzt;

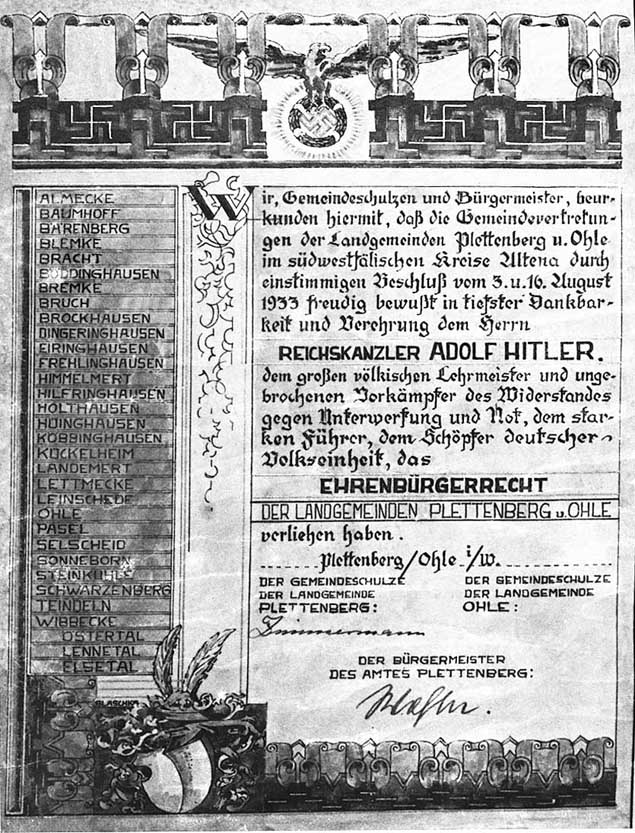

Edlich, Helmut, Dr. med., Facharzt für Augenheilkunde; *16.04.1911 †09.03.1988, verh. mit Irmgard *31.08.1914 †15.10.1996; Belegarzt am Evang. Krankenhaus (1947-1976); nach 40 Jahren in Plettenberg übergibt Dr. Edlich im Juli 1986 seine Praxis an Dr. Freiburg; Eggers Dieter Versicherungsmakler GmbH; Bahnhofstr. 86; HRB 483, eingetragen am 12.12.1995; Stammkapital 50.000 DM; Geschäftsführer: Christian Schlösser (Ense-Oberense) und Dieter Eggers (Plettenberg); Ehlhaus, ?; Stadtverordneter (1849-1850); Ehmig, Karl, *08.08.1900, kath., Pferdemetzgerei (Roßschlächterei), Oberstadtgrabenstr. 6 (um 1928); angemeldet 26.04.1932; Ehmig, Rudolf, Oberstadtgraben 6, Roßschlächterei, angemeldet 03.01.1936, eröffnet 02.01.1936; Ehmig, die vielköpfige Familie war bis 1936 als "Deutsche" geführt, 1937 (!) stellte man fest, daß sie "Tschechen" sind; Ehrenbürger; Fabrikant Carl Meuser (15.03.1907, erster Ehrenbürger der Stadt); Wilhelm Emde, der sich in den USA William Edenborn nannte (1920), Carl Arnold Wilhelm Reinländer (29.04.1925); der in die USA ausgewanderte Fritz Hesmer wurde am 07.05.1927 zum Ehrenbürger ernannt; in der 1. Sitzung der neu gewählten Amtsvertretung am 26.04.1933 wurden von Hindenburg und Adolf Hitler zu Ehrenbürgern des Amtes Plettenberg ernannt - die Bestätigung über die Annahme der Ehrenbürgerschaft schickte Hitler am 12.11.1934; am 30.01.1937 verlieh auch die Stadt Plettenberg die Ehrenbürgerwürde an Adolf Hitler; Walter Pfeiffer (21.07.1961);

Ehrenbürger Adolf Hitler; der Plettenberger Amtsbürgermeister Engelbert

Wahle und der "Gemeindeschulze der Landgemeinde Zimmermann" verliehen am 3.

und 6. August 1933 das Ehrenbürgerrecht an den "Reichskanzler Adolf Hitler".

Dazu wurde von Josef Blaschke die obige Urkunde gefertigt, in der sämtliche

Ortsteile des Amtes Plettenberg aufgelistet sind; 1937, also vier Jahre später,

verlieh auch die Stadt Plettenberg die Ehrenbürgerwürde an Adolf Hitler; 1941

wurden Stadt und Amt Plettenberg zusammengelegt;

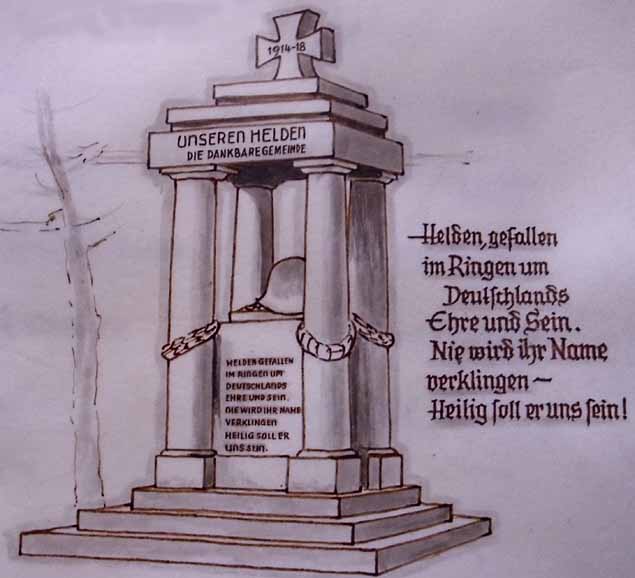

Ehrenmal auf dem Hirtenböhl; 26.09.1925 Einweihung des

→Helden-Denkmales auf dem Hirtenböhl; das Ehrenmal wird am 16. Mai 1952 in

mehreren Etappen gesprengt, um der geplanten Jugendherberge Platz zu machen;

Ehrenmale stehen in Plettenberg an der Albert-Schweitzer-Straße, Alter

Weg, Böhler Friedhof (im November 1958 der Öffentlichkeit übergeben; die Reliefplastik

stammt vom Bildhauer Prof. Dr. Friedrich-Adolf Sötebier (Hannover), die Anlage als

"Gefallenen-Gedenkstätte" schuf der

Architekt Sievers), Holthausen, Kilian-Kirchhof-Damm, Landemert, Oesterau,

Ohler Kirche, Wieden, Pasel;

Ehrenring der Stadt Plettenberg: in § 16 der Hauptsatzung der Stadt

Plettenberg heißt es: "Die Stadt Plettenberg stiftet zur Ehrung von Persönlichkeiten,

die sich um die Stadt Plettenberg in besonderem Maße verdient haben, den Ehrenring

der Stadt Plettenberg. Der Ehrenring trägt das Wappen der Stadt Plettenberg. Auf

der Innenseite des Ringes sind "Stadt Plettenberg" und der Tag der Verleihung einzugravieren.

Über die Verleihung des Ehrenringes entscheidet der Rat der Stadt auf Vorschlag des

Haupt- und Finanzausschusses. Mitglieder des Rates der Stadt erhalten den Ehrenring

nach einer Zugehörigkeit zum Rat während drei Wahlperioden oder einer entsprechenden

Zeitspanne. Die Verleihung nimmt der Bürgermeister vor. Über die Verleihung des Ehrenringes

wird eine Urkunde ausgestellt, die vom Bürgermeister zu unterzeichnen ist. In der Urkunde

sind die Verdienste des Beliehenen, die für die Verleihung des Ehrenringes ausschlaggebend

waren, zu würdigen. Der Wortlaut der Urkunde ist öffentlich bekanntzugeben. Der Ehrenring

bleibt beim Ableben des Beliehenen seinen Erben als Andenken. Die Erben sind zum Tragen

des Ehrenringes nicht berechtigt."

Eichamt Königliches, bestand in Plettenberg von 1886 bis zum 01.04.1912,

ging dann in Staatsverwaltung über, Plettenberg wurde dem Eichamt Lüdenscheid

zugeteilt;

Eigemeier, Doris; wird im Oktober 1989 zur "nettesten Plettenbergerin"

gewählt

Eigene Wege, Roman von Wilhelm Brockhaus (1819-1888), der in

Plettenberg um die Zeit des Stadtbrandes von 1725 spielt; die zweite Auflage des

Romans erschien um 1910, der Heimatkreis Plettenberg legte den Roman 1983 neu

auf;

Einemstraße, im Mai 1949 umbenannt in Viktoriastraße;

Einwohnerzahlen, Anzahl der Einwohner seit dem

15. Jahrhundert für das Amt Schwarzenberg, Amt Plettenberg, Ohle, Stadt Plettenberg

sowie Anzahl der Wohngebäude und weitere statistische Daten;

Einzelhandel; der Plettenberger Einzelhandel führt im August 1950 eine

Werbeveranstaltung mit kabarettistischer Unterhaltung in der Schützenhalle

durch; der Textileinzelhandel fordert im August 1950 ein (Wochen-)Marktrecht,

das den Textilverkauf dort stark einschränkt; im November 1950 beschließt der

Plettenberger Einzelhandel die Durchführung einer Weihnachtsverlosung sowie eine

Weihnachtsbeleuchtung (zur gleichen Aktion entschieden sich die Eiringhauser

Einzelhändler);

Eiringhausen, Ortsteil im Lennetal; der Name soll entweder von einer

Familie Eyringhaus (wahrscheinlich) oder von dem Begriff »Eiring« oder

»Eirundgang« (unwahrscheinlich) abstammen. Letzteres stammt aus der

Verpflichtung aller Bürger, zur österlichen Zeit eine bestimmte Anzahl Eier dem

Pfarrer zu liefern, der dafür am Johannistag in der Johannis-Kapelle

Gottesdienst abhalten mußte

"Eiringhauser Mafia"; im März 1986 stellt SPD-Ratsherr Aug.-Wilh. Kniewel

Strafantrag wegen Beleidigung gegen Ratsherr Hans Janssen (CDU), weil der auf

der Hauptversammlung der CDU Ortsunion der "Eiringhauser Mafia" (gemeint waren

u. a. die SPD-Ratsvertreter Kniewel und Welker) die Schuld an der verzögerten

Errichtung der Ampelanlage am Brockhauser Weg/Bahnhofstraße gegeben hatte;

In dem Eiringhausen lebt man sehr gemütlich,

Bei Flüggen Kaline an der Ecke,

Eiringhauser Werbegemeinschaft (EWG); gegr. 1980; hatte Anfang 1995 31

Mitglieder; die EWG organisiert den Johanni-Markt (2001 zum 16. Mal), die

Weihnachtsverlosung, die Ostereieraktion, das Brunnenfest etc.; Vors.:

Klaus Holzmann (1980-1995), Thomas Lipps (1995-);

Eisenbach Bauguitte GmbH, Dach, Wand, Industriebau, Gerüstbau.

Mühlhoff 5e.

Eisen- und Metallwaren GmbH, Königstr., Handelsgesellschaft, angemeldet

22.04.1936, eröffnet 01.12.1932;

Eiskeller, im Hestenberg; aus Bruchsteinen halbrund gemauertes

Gewölbe, in dem bei den um die Jahrhunderte üblichen Festen im Hestenberg (siehe

auch →Rudolfshalle) das Eis zum Kühlen der Bierfässer gelagert wurde;

Eis Sagui, italienischer Eissalon eröffnet am 3. oder 17. März 1957 in

einem Teil der Räume des Cafe Siepmann an der Wilhelmstraße (heute Bahnhofstraße)

seine Pforten; 1960 erfolgte die Eröffnung eines zweiten Eissalons am Maiplatz 2 (vormals

Friseur Limberg) im Haus Berges; mit dem Abbruch des Hauses Siepmann musste der

Gründungssalon aufgegeben werden; später (?) wurde der Eissalon am Maiplatz um die

ehemaligen Geschäftsräume des Zigarrengeschäftes Muth erweitert; die Familie Sagui stammt

aus der Via Sagui in der Stadt Zoppè di Cadore/Prov. Belluno

(in der Nähe von Cortina d'ampezzo) und betreibt 2005 die Eisproduktion in vierter

Generation;

Eissportfest; auf der Eisfläche der Ostertalsperre fand im Februar

1954 ein Eissportfest mit Eishockeyspielen und verschiedenen

Eistanz-Darbietungen sowie Musik der Kreis-Feuerwehr-Kapelle statt;

Eittinger, Josef "Sepp"; *28.01.1924 Ingolstadt †04.08.2000 Plettenberg,

Am Spiecker 5; Studium an der Musikschule Eichstätt; ab 1942 Militärdienst als

Musiker in mehreren Wehrmachtsorchestern mit anschließender amerikanischer Gefangenschaft

(auch dort musikalisch im Einsatz); weitere musikalische Stationen: Werksorchester

Ohler Eisenwerk, Musikzug Versetal, Dirigent des Musikverein Sundern-Hagen sowie

der Feuerwehrmusikzüge Ennest und Attendorn, des Musikvereins Plettenberg-Eiringhausen,

des Kreismusikzuges der Feuerwehr (bis zur Auflösung 1977); im März 1999 Verleihung

der Ehrenlyra des Deutschen Volksmusikerbundes, Landesverband Westfalen-Lippe; zuletzt

Trompeter und Ehrenmitglied im Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Plettenberg;

El Ambiente, Cocktail-Bar, Offenbornstr. 3 (vormals "Ricks Cafe"), eröffnet

03.04.2009, Inh. Ramazan Yikilmaz;

Elchtee Imbiss, Inh. Frank Sandmeier, Böddinghauser Weg 60;

Elektrizität, am 05.03.1898 wird Plettenberg zum ersten Mal durch die

Lenne-Elektrizitäts- und Industrie-Werke mit Elektrizität versorgt;

Elektrizitätswerk Siesel, erste Anlagen

wurden 1896 von der Firma Brüninghaus/Werdohl errichtet, 1914/15 wurde das Werk

vom Kommunalen Elektrizitätswerk "Mark" übernommen; am 19.03.1945 wurde das Dampfkraftwerk

durch einen Bombenangriff so schwer zerstört, dass der Betrieb nicht wieder aufgenommen

und das Werk abgebrochen wurde;

Elektromark-Schalthäuser; 1952 wurde das Schalthaus an "Haltermanns

Brücke am Umlauf" dem DRK als Schulungsraum übergeben und wenige Meter weiter

die neue Station in Betrieb genommen;

Elhaus, Friedrich: Repräsentant der Ev. Kirchengemeinde Plettenberg

(1887); Stadtverordneter (1871-1873);

Elhaus, Wilhelm, Adolf-Hitler-Str. (Wilhelmstr.), Bügelstube, angemeldet

29.04.1938, eröffnet 01.05.1938;

Ellermann, Heinrich, Brachtstr. 4, Lebensmittelhandlung u. Bäckerei,

Inh. Heinrich Ellermann jr.; eröffnet 01.07.1932;

Elsemühle; Gottlieb Elhaus errichtete um 1800 auf einer vom Funken-Gut

am Elseufer in Holthausen erworbenen Parzelle eine Kornmühle und später auch

eine Papiermühle; diese Siedlung nannte man Elsemühle; 1852 wurde eine

Papiermaschine für Strohpapier und Pappen in Betrieb genommen; 1856 erwarb

Johannes Böley, genannt Lambertsmann zu Böddinghausen, die Elsemühle, die aus

einem Wohnhaus sowie der Korn- und Papiermühle bestand; 1861 erwarb Markus Lion

die Elsemühle, sie war aber wenig rentabel; Johann Heinrich Prinz erwarb die

Mühle und stellte die Produktion um auf Drahtwaren (Hut- und Mantelhaken)

Else-Wasserverband; gegr. November 1942; Vors.: Heinrich

Kellermann (Frehlinghausen),

Elsewiese, Sportplatz zwischen Ziegelstraße und Herscheider Straße, im

Juli 1939 erweitert; Kunstrasen (ca. 1994)

Emde, Wilhelm > William Edenborn

Emilie, Zink(Galmei-)-Stollen in der Blemke, gemutet 1852, ca. 1864

mit der benachbarten Grube "Theodore" verbunden; Stillegung 05.12.1883; seit

1949 werden die Stollen als Wasserspeicher durch die Eiringhauser

Wassergenossenschaft genutzt;

Engel, Heinrich, Malermeister; gründete 1904 ein Malergeschäft;

Heinrich E. war 1899 aus Thüringen nach Plettenberg gekommen, war zunächst vier

Jahre beim Malermeister Köhler als Geselle tätig, machte sich dann selbständig;

zum 01.01.2001 übernimmt Malermeister Thomas Engel in vierter Generation den

Betrieb von seinem Vater, Malermeister Heinz-Jürgen Engel;

Engel-Apotheke, Inhaber Apotheker Rob. Scheele, eingetragen ins FR

Bd.III Bl.34 am 02.11.1885; die Firma ist erloschen am 09.10.1901;

Engel-Apotheke Dr. Friedrich Sluyter, Plbgl., mit Zweigniederlassung

in Herscheid; Inhaber Apotheker Dr. Friedrich Sluyter; eingetragen ins HRA 12 am

18.10.1901; die Firma ist erloschen am 06.08.1911;

Engel-Apotheke und Drogenhandlung von Ernst Zietlow; HRA 154 vom

09.08.1911; Inh.: Apotheker Ernst Zietlow (Plettenberg); Eintrag vom 30.11.1920:

Die Firma ist erloschen;

Engelbert-Stuhl, nahe der Burgruine Schwarzenberg auf einem nach drei

Seiten zur Lenne steil abfallenden Felskamm gelegen; hier soll Graf Engelbert

von der Mark oft ausgeruht und den weiten Blick ins Lennetal genossen haben

Engelbertwiese am Böddinghauser Weg;

Engelhard, Adolf, Dr.med.; *04.01.1864 †05.01.1928 Wiesbaden; hatte

schon vor der Krankenhausgründung (1894) eine Praxis in Plettenberg. Erster

leitender Arzt (Hausarzt) des evangelischen Krankenhauses. Heiratete Anna

Seißenschmidt, die Tochter des Krankenhaus-Stifters. Im Jahre 1895 erhielt er

ein Jahres-Honorar von 750 Mark. Wurde im Jahre 1896 durch Dr. Schreyer abgelöst.

Engelhard, Anna, geb. Seißenschmidt, *11.04.1865 †06.10.1935;

Engelhard, Egenolf; *05.04.1903 Wiesbaden †16.10.1995 Plettenberg;

Dipl.-Ing., Sohn von Dr. Adolf Engelhard und Anna, geb. Seißenschmidt; seit 1930

leitete er die Geschicke der H. B. Seißenschmidt AG mit; Studium Techn.

Hochschule Darmstadt (Fachrichtung Maschinenbau und Betriebswirtschaft);

Vorstand der H. B. Seißenschmidt AG; Ehrenring der Stadt im März 1977;

Verdienstorden der Bundesrepublik 1978; Ratsmitglied (CDU) 1946-1949, Vors. des

Aufsichtsrates der Plettenberger Kleinbahn (1931-1961); Mitgeschäftsführer der

Lehrwerkstatt (1937-1961); Vors. der Fachvereinigung

Oberbau-Schrauben/Klemmplatten; Mitglied der SIHK-Vollversammlung; Enkel des

Krankenhaus-Stifters Wilhelm Seißenschmidt; entschied die Verlagerung des

Betriebes H. B. Seißenschmidt zum Köbbinghauser Hammer (1976) als erster Betrieb

im Rahmen der Stadtsanierung;

Entnazifizierung; im Februar 1945 hatten die Alliierten auf der Konferenz

von Jalta beschlossen, möglichst alle nationalsozialistischen Einflüsse auf

das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben in Deutschland zu entfernen;

die Amerikaner präzisierten: "alle Mitglieder der Nazipartei, die nicht nur nominell

in der Partei tätig waren, alle, die den Nazismus oder Militarismus unterstützt

haben . . . sollen entfernt und ausgeschlossen werden aus öffentlichen Ämtern

und aus wichtigen Stellungen in halbamtlichen und privaten Unternehmen . . .";

in Plettenberg gründete die britische Besatzungsmacht einen Entnazifizierungsausschuss,

der 1947 in deutsche Hand überging und 1952 für beendet erklärt wurde; jede

Person, die ab 1945 in einem Beschäftigungsverhältnis stand oder sich um eine

Stelle bewarb, musste einen Fragebogen ausfüllen und wurde nach den Antworten

in eine der folgenden Kategorien eingestuft: I. Hauptschuldige, II. Belastete,

III. Minderbelastete, IV. Mitläufer, V. Entlastete; da kein Zwang zur Abgabe

eines Fragebogens bestand, kam es zu Ungerechtigkeiten, weil sich einige Nazis

drücken und einer Bestrafung entgehen konnten; Kritik wurde auch an sogenannten

"Persilscheinen" geübt, d. h. Freunde, Verwandte oder Bekannte den Betroffenen

einen guten Lebenswandel und saubere politische Einstellung bestätigten; aus

der Stadtverwaltung sollte entlassen werden, wer schon vor 1933 eine

nationalsozialistischen Organisation angehörte - drei wurden sofort entlassen,

sieben weitere folgten bis Dezember 1945; von den 24 Angestellten, die für eine

Entlassung in Betracht kamen, wurden tatsächlich nur die zehn vorgenannten entlassen

- und bis 1948 waren sechs der entlassenen Personen wieder eingestellt worden - ein

wirklich demokratischer Neuanfang in der Verwaltung mit unbelasteten Kräften fand

also nicht statt; Zahlen über die Anzahl der Nazis, die in die fünf Kategorien

eingestuft wurden, fehlen - lediglich zum 1. Januar 1950 berichtet das Süderländer

Tageblatt: Kategorie II (Belastete) = 1, Kategorie III (Minderbelastete) = 31,

Kategorie IV (Mitläufer) = 7, insgesamt also 39 Fälle;

Eppmann, Herbert, Friseurmeister, *20.06.1913 †10.04.1988; Damen- und Herren-Friseursalon,

gegr. 1932; Anfang November 1955 bezieht er seinen Neubau an der Reichsstraße;

Erdbeben, am 13.04.1992 bebt nachts um 3.20 Uhr in Plettenberg die

Erde; die Polizei wird von zahlreichen Bürgern angerufen, die von bebenden

Häusern berichten; das Zentrums des Erdbebens lag in Roermond/Belgien;

Erkelze,

(früher Erkelse) im Ohler Gebirge, gehörte zum Kirchspiel Ohle,

seit 1895 zum Amt Plettenberg, seit 1941 zur Stadt Plettenberg; 1651

lebten zwei steuerpflichtige Bürger in Erkelze, 1867 lebten dort 21 Einwohner;

Erlemeier, Hans; *14.08.1941 Bochum, Pfarrer der katholischen

Kirchengemeinde St. Laurentius (24.05.1985-); geweiht 02.02.1973 in Essen;

Kaplan in Gelsenkirchen-Buer (1973-1977), Kaplan in Oberhausen-Osterfeld

(1977-1981), Pfarrvikar in Altena (1981-1985), Kreismännerseelsorger des

Kreisdekanates Altena-Lüdenscheid (20.02.1986), Bezirkspräses der KAB Märkisches

Sauerland (18.02.1989);

Erlöserkirche, Ev. im Oestertal; 12.12.1954 Einweihung der Ev. Kirche

im Oestertal (Lettmecke); bis dahin war die Gemeinde 22 Jahre in der Lettmecker

Schule zu Gast; am 27.11.1994 feierte man das 40jährige Jubiläum;

Ermert, Ernst, Pl.-Holthausen (1952), Haus für sanitäre Einrichtungen,

Geschenkartikel, Dauerbrandherde, Oefen udn Waschmaschinen;

Ermes, Dr. Wolfgang; *04.01.1947 Oberlahnstein; Allgemeinmediziner;

Eschen-Grill, Derfflingerstr. 35, eröffnet am 29.07.1980 von der

Bäckerei Schirmer, die aus gesundheitlichen Gründen ihr bis dahin an gleicher

Stelle angebotenes Backwarenprogramm reduzieren musste;

Eschenschule; Einweihung am 18.09.1957 als Evang. Volksschule, 8

Klassenräume, 1 Turnhalle; Schulhof mit Brunnen; Volksschule, später

Grundschule; Baukosten 1,3 Mio. Mark

Esperanto-Gruppe Plettenberg; veranstaltet im November 1954 eine

Werbewoche;

Esselen, Arnoldus Henrich Clemens; *Okt. 1695 Plettenberg

(Kobbenrodt); studierte ab 1714 in Herborn Jura, 1718 wurde ihm die

Plettenberger Richterstelle übertragen, er verwaltete diese bis 1751

Esselen, Christoph Dietherich; getauft 1652 †Mai 1719 Plettenberg; er

galt als der reichste Bürger der Stadt und lebte von seinen Gütern, war

Bürgermeister 1708, 1716

Esselen, Dietherich; *um 1550 Plettenberg †nach 1610 Plettenberg;

Gerichtsschreiber, ab 1580 Richter am Gogericht Plettenberg (bis 1610); Bürgermeister 1600;

Esselen, Freydag Dietherich; *1636 Plettenberg (Kobbenrodt) †nach

1693 Plettenberg; studierte in Herborn und Duisburg, übernahm im Alter von 21 Jahren

von seinem Vater das Richteramt in Plettenberg

und verwaltete es bis 1693 in vorbildlicher Weise; durchziehenden Truppen trat

er mit Sicherheit und Klugheit entgegen, wodurch die Bevölkerung von manchen

üblen Belästigungen befreit blieb; nahm als Vertreter der Plettenberger

Reidemeister an Zunftberatungen in Lüdenscheid teil;

Essellen, Friedrich, Kunstschlosserei, Neue Str.5 (um 1928);

Esselen, Henrich; *um 1590 Plettenberg †nach 1657 Plettenberg;

nach dem Tode seines Vaters Dietherich übernahm er das Amt als Plettenberger Richter

am Gogericht, das er bis 1657 ausübte;

Esselen, Pet. Diedr.; 1832-1835 ordin. Tuchfabrik; Stadtverordneter

(1849-1850);

Essellen, Christoph Dietherich; *1652 Plettenberg †1719 Plettenberg;

wohnte im Haus Kobbenrodt, galt als reichster Bürger der Stadt; als Bürgermeister der

Stadt Plettenberg erwähnt um 1708, 1716;

Essellen, Friedrich; im April 1957 zum Vorsitzenden des

Kulturausschusses gewählt;

Essellen; Bürgermeister der Stadt Plettenberg um 1685.

Euler, Chr. H.; wird 1823 als Besitzer einer Ziegelbrennerei an der

Lenne erwähnt; 1899 legt die Fa. W. Gummich hier einen Ziegelei-Ringofen an, in

dem bis 1914 Ziegel gebrannt wurden;

Euler, Wwe.; Spezereiladen in Eyringhausen (1832-1835)

Europawahl Ergebnisse vom 07.06.2009: Wahlbeteiligung 35,8 Prozent;

CDU 40,8 %, SPD 29,0 %, Grüne 6,3 %, FDP 11,6 %, Die Linke 3,8 %;

Evangelische Frauenhilfe Plettenberg;

Ende der 1880er Jahre bildete sich ein "Jungfrauen- und Frauen-Verein", der, einem

Hauskreis ähnlich, sich in einem Privathaus bei der Familie Musewald traf. Die

Gründerin, die Frau des Pfarrers Ebbinghaus, gestaltete gewöhnlich diese Treffen mit

großem Engagement. Daraus wurde 1897 ein (ev.) "Frauenverein", der sich nun regelmäßig

jede Woche im Gemeindehaus traf;

Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Wiesenthal; Ursprung vermutlich

im Jahre 1867, als sich drei Familien um den Himmelmerter Lehrer Friedrich

Wilhelm Brockhaus in der leerstehenden Schulstube "Im Hucksholl" zur Feier

des Abendmahls trafen; 1897 Umzug in einen Gemeindesaal In den Hofwiesen 1;

24.10.1999 Einweihungsgottesdienst für den Neubau des Gemeindesaales;

Ev.-kirchl. Blau-Kreuz-Verein, erste Versammlungen Januar 1905, gegr.

22.04.1907; Zweck: mit Hilfe Gottes und seines Wortes den Mißbrauch

berauschender Getränke zu bekämpfen und für die Rettung der Opfer der Trunksucht

und des Wirtshauslebens zu wirken; Gründungsmitglieder: Heinr. Stremmel, W.

Schulte, Aug. Selter;

Evang. Kirchengemeinde Eiringhausen, gegr. 1909; Pfarrer Tröller

(-1937), Pfarrer Priesack (1937-); Pastor Patt (Johanniskirche/ Kreuzkirche),

Uwe Brühl; Lit.: 50 Jahre Evang. Kirchengemeinde Eiringhausen (1909-1959).

Evangelische Kirchengemeinde Ohle; im Dezember 1957 wird der

Gemeindesaal an der Lennestraße seiner Bestimmung übergeben; Pfarrer:

Hawerkamp (-1934), Stork (1934-), Pastor Grünberg, Pastor Schneider (-2002), Anju

Laddach (2002-);

Evang. Kirchengemeinde Plettenberg, gegr.

1555 (1930 wurde das 350jährige Bestehen gefeiert; als Gründungsjahr wird hier 1580

angegeben); Pfarrer: Hermann Dübbe (1580-1596), Johannes Stöter (Vikar um 1590),

Heinrich Hutband (1596-1609), Johannes Rümcher (Vikar, 1607-1653), Henrich

Bernhard Dübbe (1609-1653), Christoffel Dübbe (1654-1690), Kaspar Hammerschmidt

sen. (1656-1709), Hermann Eberhard Brockhaus (1691-1707), Peter Schlieper

(1807-1828), Friedrich Wilhelm Schirmer (1829-1876), Eduard Paffrath

(1851-1869), August Ötting (1878-1888), Eduard Ebbinghaus (1889-1917), Hermann

Klein (1876-1921), Fritz Maas (1923-1936), Georg Benz (1936-), Wilhelm Baberg

(1938-); Hilfsprediger: Karl Sandmann (1938-), von Stockum (1936-1938); Lit.: "400 Jahre

Evangelische Kirchengemeinde Plettenberg 1555-1955" (Festschrift 1955, 55 S.);

Evangelische Krankenhaus-Hilfe, (EKH) Arbeitsgemeinschaft Plettenberg;

gegr. 1979 von Liesel Lippa und 11 weiteren Frauen; wegen ihrer grünen Kleidung

(zwei grüne Kittel und das Fahrgeld werden gestellt) "Grüne Damen" genannt;

Ziel: ehrenamtlich Patienten des Evang. Krankenhauses Ansprechpartner sein und

bei den kleinen Sorgen und Nöten helfen; vier "Z": Zuhören können, Zeit nehmen,

zuwenden, sich zurücknehmen; seit 1987 auch im Matthias-Claudius-Heim im

Einsatz; seelsorgerische Betreuung durch Pastorin Sigrid Hülle-Majoress;

Vors.: Liesel Lippa (1979-1987), Lore Otte (1978-);

Evang. Männerkreis Sundhelle, gegr. 06.09.1975;

Evangelischer Pflegedienst Plettenberg gGmbH hat seinen

Ursprung in der häusliche Alten- und Krankenpflege der Evangelischen Kirchengemeinde;

Gemeindeschwester Henriette war lange

Jahre Ansprechpartnerin und stand pflegenden Angehörigen zur Seite; strukturelle

und wirtschaftliche Gründe führten 1978 zur Gründung der "Diakoniestation" als

eigenständige Einrichtung; anfangs sorgte ein Team von 15 Pflegekräften sich um

den gestiegenen Bedarf an Pflegedienstleistungen; 1997 wurde aus der Diakoniestation der

"Ev. Pflegedienst", den die Ev. Kirchengemeinde (51 Prozent) und die Ev. Krankenhaus GmbH

(49 Prozent) gemeinsam betrieben; Leitung: Kerstin Liebeskind (-2/2006), Manuela

Ahlert (3/2006-); im März 2007 Umwandlung in die "Ev. Pflegedienst Plettenberg gGmbH";

gehört ab 01.01.2010 zur Diakonie Mark gGmbh;

Eweler, Wilhelm, Kleineisenwarenfabrik, Böddinghauser Weg 9 (um 1928);

Eweler Wilh., Fa.; Inhaber Fabrikant Wilhelm Eweler; eingetragen ins

FR am 07.04.1897 (übertragen ins HRA 98 am 19.07.1907); Böddinghauser Weg 9;

extra, Kaufhaus am Maiplatz, Richtfest am 03.08.1983, Eröffnung am 22.11.1983

als "Plaza", Dortmund, SB Warenhaus AG, Filiale Plettenberg; zum 26.07.1997 umbenannt

in "Allkauf", dann "extra" (1999-2003); vom 3.-8.11.2003

wegen Umbau geschlossen, am 10.11.2003 als "Real" wiedereröffnet;

Expedition des Süderländer Wochenblattes E. Schmidt, Fa.; Inhaber

Buchdruckereibesitzer Emil Schmidt; eingetragen ins FR Bd.III Bl.139 am

07.08.1890; die Firma ist erloschen am 10.10.1899;

Expedition des Süderländer Wochenblattes Julius Hergt, Fa.: Inhaber

Buchdruckereibesitzer Alwin Julius Hergt; eingetragen ins FR Bd.V Bl.73 am

09.06.1887; die Firma ist erloschen am 07.08.1890;

Expert Weyand, Wasserwerk 18, Elektrounternehmen (Handel/Handwerk);

beschäftigt 1997 mehr als 60 Mitarbeiter;  58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |