Bläserkorps des Hegerings Plettenberg; gegr. 1951; Übungsstunden fanden auf dem Schießstand in der Papenkuhle, in der Breddeschule und seit ?? im Vereinsheim in der Hachmecke statt; im Jubiläumsjahr 2001 besteht das Bläserkorps aus 15 ausgebildeten Bläserinnen und Bläsern;

Bleifreies Benzin wird in Plettenberg erstmals am 27.11.1984 an der BP-Tankstelle des Autohauses Schauerte angeboten; Blinddarm-Epidemie; im November 1950 wurden innerhalb von 10 Tagen im Plettenberger Krankenhaus 45 Blinddarmoperationen durchgeführt, woraufhin man von einer "Blinddarm-Epidemie" sprach; 1995 wurden im gesamten Jahr 46 Blinddarmoperationen am Ev. Krankenhaus durchgeführt;

Blomberg, Friedrich, Fa.; Inhaber Witwe Helene, geb. Schlöter; Geschäftsräume an der Wilhelmstraße/Umlauf; ins FR Bd.III Bl.75 eingetragen am 27.06.1887; die Firma ist durch Erbgang auf den Bäcker Hugo Schulte und den Kaufmann Ernst Schulte übergegangen (vgl. FR Nr. 97, eingetragen 31.08.1893, übertragen ins HRA 115 am 19.07.1907); später auch bekannt unter dem Namen "der rote Konsum"; B. Loud, Plettenberger Rockband; gegr. 1990, 3 CD-Veröffentlichungen (1993: Harte Zeiten, 1995: Lieber so, 1998: Wundertüte); deutschsprachiger Rock, Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs "Rock'n ruins" (1995); Mitglieder: Carsten (Git.) Stefan Langenbach (Gesang), Holger Scheidges (Git.), Michael Höch (Bass), Volker Sulitze (Drums);

Böcker, Herbert; Automobile, Reparaturwerkstatt und Zubehör, Bahnhofstraße; Wohnung: Brauckstraße (1928); später war hier Autoverkehr Franz →Braun ansässig, heute (2000) gehört das Haus Aug.-Wilh. Kniewel; Bodelschwingh-Schule; so sollte 1956 nach dem Willen des Schulausschusses die neue "Evang. Schule an der Zeppelinstraße" benannt werden, der Rat entschied sich aber für "Zeppelinschule"; Boedts Gerhard, Gesellschaft; Inhaber sind der Kaufmann Hugo Boedts und der Kaufmann Albert Boedts; die Gesellschaft hat am 19.12.1878 begonnen; eingetragen (05.06.1879) 09.06.1879 (GR Bd. 14/Bl. 158) aus GR Iserlohn Nr. 390; übertragen ins HRA 116 am 19.07.1907); Boedts, Gerhard; Stadtverordneter (1845-1847, 1857-1866); Gerh. Boedts beantragte am 19.11.1838 eine Konzession zur Anlage einer Schankwirtschaft, die am 03.12.1838 auch erteilt wurde mit der Begründung "als dessen Wohnhaus sich ganz wegen seiner Lage und Einrichtung dazu eignet, und [wir] in Hinsicht seiner Moralität davon überzeugt sind, die Wirtschaft mit Glanz vorzustehen" (Quelle: Magistratsprotokollbuch 1838 bis 1851, StA XXIIIa/1); Boeley; im Mai 1954 wird das Boeleysche Fachwerkhaus an der Grünestraße abgerissen, damit die Fa. Hiby sich erweitern kann; Boeley, Heinrich, Kolonialwarenhandlung, Grünestr. 13; Boeley, Peter Arnold; Stadtverordneter (1845-1847, 1851-1854); Boeley, Died. Wilhelm; Stadtverordneter (1844-1847); Boeley, Otto, Posthalter, fungierte 1912 als Schiedsmann; Böhler Friedhof, 1824 Einweihung, 2006 Umwandlung in "Stadtpark Böhler Friedhof";

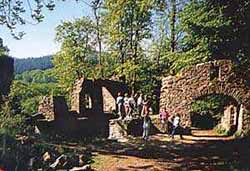

Böhler Kirche; 1422 stiftete Gerhard Mummerd, Presbyter des Kölner Erzstiftes, die Kapelle auf dem Boel mit Genehmigung des Erzbischofs Dietrich II.; Schutzpatron war St. Nicolaus; erste Erwähnung 1446 als St. Nicolai Beneficium oder auch Capella corporis Dominici; zur Kapelle gehörte ein Hospital und Asyl (hier konnten arme, durchreisende Fremde übernachten, Kranke wurden gepflegt); nach Einführung der Reformation Lutherischer Gottesdienst; 1696 Generalüberholung; 1907 Erweiterung der Böhler Kirche nach den Plänen des Kirchbaumeisters Baurat Hoffmann; Glockenweihe 05.10.1957 (3 Glocken, es-ges-as, 1.080 kg-625 kg-430 kg); die Böhler Kirche diente von April bis Juni 1945 als Garnisonskirche der amerikanischen Besatzung (75th Inf Div); Böhm, Kathrin, Floristin aus Lüdenscheid, übernahm zum 01.01.2005 das Geschäft "Blumen Breuckmann" an der Bachstraße in Eiringhausen; Böley & Wolf, Victoriastraße; Industriebedarf - Schrottgroßhandlung - Auto-Oele - Benzol - Benzol (1928); Böllinghaus Adolf, Rind- und Schweinemetzgerei in Holthausen, Maibaumstr. 13; 1952: 50 Jahre Metzgerei, später von Herrmann Jütte übernommen; Böllinghaus Werner KG, Metallwarenfabrik , Herscheider Str 30; gegr. 1937 durch Werner Böllinghaus, später fortgeführt als oHG durch dessen Sohn Ernst Böllinghaus (1934-1996), Herstellung von Unterlegscheiben nach DIN; nach dem Tod von Ernst Böllinghaus 1996 Übernahme durch die Reinhard Panzer GmbH; 2005 Verlegung der Produktionsanlagen ins Münsterland; Bönsch, Johannes; *Liebau/Schlesien; Musikstudium in Berlin (Violine), später Studium der Mathematik und Geodäsie an der Techn. Universität Berlin (Dipl.-Ing., Referandariat - Assessorexamen); von 1977-01.08.1995 hauptberuflicher Mitarbeiter der VHS Lennetal in Plettenberg Bolte, Wilhelm, *11.07.1924; Prälat, 1972 von Bischof Franz Hengsbach zum Dechanten ernannt, war fünf Jahre als "Pfarrer im besonderen Dienst" in der Gemeinde St. Joh. Baptist Eiringhausen tätig; Bolzplätze gibt es in Plettenberg im Jahre 1996 insgesamt 14 Stück an folgenden Standorten: Am Beiese, Blemke, Himmelmert, Köbbinghausen, Landemerter Weg, Landemert, Lettmecke, Ohle-Kolonie, Pasel (alle auf privaten Flächen), Brauckstraße, Eschen, Hallenbad, Kersmecke, Königssiepen, Scharnhorststraße (alle auf städtischen Flächen); Bomgarden, unterhalb der Burgruine Schwarzenberg an der Siesel-Schleife der Lenne; ehemaliges Burgmanns-Haus (die Burgmänner verteidigten die Burg) mit großem Obstgarten; 1995 im Eigentum der Elektromark;

Bommecketal, oberhalb Plettenberg-Böddinghausen; mit 70 Hektar das größte Naturschutzgebiet im Märkischen Kreis; seit 1985 unter Schutz gestellt, nahezu komplett im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen; Beschreibung: sich rasch absenkendes Schluchttal ca. 250 bis 520 m über NN, eingeschnitten in kalkreiche Blauschiefer der Hobräcker Schichten (Eifelstufe des Mitteldevons, ca. 375 Mio. Jahre); Länge 2,8 km, Gefälle 12:1; Besonderheiten: Temperatur im fließenden Wasser ganzjährig + 9 Grad; der "Brusekessel", in den der Bommeckebach metertief hinabstürzt; in den Fels eingelassene Strudeltöpfe, die der Bommeckebach in der frühren Nacheiszeit, als der Bach noch mehr Wasser führte, nach Art der Kugelmühlen bis zu 10 Zentimeter tiefe Hohlformen modelliert; eine Vielzahl von Kleinlebewesen (allein über 900 nachgewiesene Käferarten); Boni-Band, Oestertal, Leiter: Manfred Stumpf Bonifatius-Kirche, Kath.; Mai 1965 Einweihung der Kath. Bonifatius-Kirche im Oestertal Bonifatius-Schule; so sollte 1956 nach dem Vorschlag des Schulausschusses ursprünglich die neue "Katholische Schule" auf der Halle benannt werden, der Rat stimmte dann aber für "Hallenschule"; Boosch & Henneke, Formenbau, Bannewerthstr.26. Borbeck, Hermann, Metzgerei, Ziegelstraße; gegr. 1906; Borbeck, Karl; Bäckerei u. Konditorei, gegr. 1901; Borbeck, Robert; Kaufmann (eingetragen ins FR Bd.IV Bl.171 am 01.12.1896, übertragen ins HRA 78 am 20.06.1907); Drogerie an der Adolf-Hitler-Straße (1939), heute Wilhelmstraße; Inh. Werner Neidiger (1939); Borggräfe, Karl, Metzgermeister; eröffnet im November 1957 auf dem Eschen Im Erlenkamp 18 seinen Metzgereibetrieb; Born, Armin; Lehrerssohn aus Plettenberg, wurde nach dem Kriegsdienst in Lüdenscheid auf den Lehrerberuf vorbereitet; 1956 II. Lehrerexamen, 1956 Konrektor der Martin-Luther-Schule am Maiplatz, Prüfung als Realschullehrer; 1963 Rektor der Martin-Luther-Schule; ging im Juni 1984 nach 40 Jahren als Pädagoge in Ruhestand; Bornemann, Helmut; *01.03.1931 Plettenberg †06.05.2007 Wetter/Hessen; SPD-Ratsherr (1961-1989), Vorsitzender der SPD Plettenberg (1966-1988); Ehrenvorsitzender der SPD; Mitglied des Kreistages; Wappenteller, Ehrenring der Stadt, Bundesverdienstkreuz (1984);

Boutique Sabrina, eröffnet am 23.11.1991, Inh. Sylvia Arens, Reichsstr. 66; Box-Club 48, gegr. 18.02.1948 in der Gaststätte Hoppe; Gründungsmitglieder waren Otto Niebling, Alfred Schreiber, Willi Schweitzer, Karl »Charlie« Märker; schon nach Kriegsende 1945 hatte man sich in der PTV-Halle zum Training (Trainer Karl »Charlie« Märker) getroffen; im Winter 46/47 trainierte man in eisiger Kälte mit Schal und Handschuhen in der PTV-Halle; später kamen bis zu 1.000 Zuschauer zu den Kämpfen in der Schützenhalle oder bis zu 2.000 Zuschauer zu Freiluftkämpfen auf dem Wieden; Auflösung des Vereins nach Unregelmäßigkeiten durch den Vorsitzenden (mit der Kasse durchgebrannt) im Jahre 1961, zuvor hatte der Boxclub Iserlohn den BC 48 einige Monate unter seine Fittiche genommen, in der Hoffnung, es fänden sich Männer, die den Verein weiterführen. Das gelang nicht. Vors.: Fritz Rademacher, Ernst Keitmann (1948-?), Willi Schweitzer (1958), H. Lüttich (-1961); Trainer: Gerd Raiwa, Blum, »Oette« Bastian, Rudi Pepper, Boxring 35; Gegr. 1935 als Abteilung des Kraftsportclub Eiche, trainiert wurde im Rüsingschen Saal (später Central-Theater); mit Kriegsbeginn 1939 aufgelöst; Vors.: Otto Bergfeld; Trainer: Ernst Bastian (Altena) Boy, Fritz; Leiter des Pflegedienstes im Ev. Krankenhaus; Bracht, Fritz; Stadtverordneter (1929-1932) Brachtschule; katholische Volksschule an der Brachtstraße, erbaut1881, Abriß September 1984 Bräucker Otto, Möbelfabrik in Holthausen (1939); Brandenberg, Bleierzgrube im Saley, Halden und ehemalige Stollenmundlöcher liegen oberhalb des Amtshauses an der Seydlitzstraße; in Betrieb seit Anfang des 17. Jahrhunderts; letzte bekannte Befahrung 1952 durch Fritz Bertram; Brandenburger, Dr.med.; Arzt am Evang. Krankenhaus (1964-1965); Brandt, Franz, *17.05.1909, kath.; Bahnhofstr. 24, Marmor- und Grabsteingeschäft, gegr. 01.11.1933; Brandt, Udo; Boxer des BC 48, wurde am 14.03.1959 in Wetter Südwestfalenmeister im Boxen (Jugend-Fliegengewicht); Branscheidt, Werner; * 1931 †31.05.1991 Plettenberg; Leitende Position beim Fernmeldeamt Hagen, Feuerwehrehrenmedaille, Stadtbrandmeister (1967-1990); übernahm am 01.11.1985 die Leitung aller Plettenberger Wehren; Branscheidt, Willi; Stand 17.4.1991: CDU-Ratsherr, seit 1964 im Kulturausschuß, seit 1979 Mitglied im Kl. Vergabeausschuß, seit 1989 Vorsitzender, Finanzausschuß 1979-1984, Schulausschuß 1975-1979, Bau- und Liegenschaftsausschuß 1979-1984 und seit 1989, Ratsmitglied seit 1.4.1981, 16.4.1991 Wappenteller der Stadt für 10jährige Ratstätigkeit Brauckmann, Fritz; *Hagen-Hengstey; Ratsmitglied (SPD) von 1952-1974; ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Dortmund; Schöffe am Landgericht Hagen; Kreistagsabgeordneter; "Sozialdemokrat der ersten Stunde"; Bundesverdienstkreuz

Braun, Franz, *04.03.1895 , kath., Marler Weg 2, Personenverkehr mittels Auto, angemeldet und begonnen am 23.04.1934; Reparaturwerkstatt für Kraftwagen und Motorräder aller Art, Omnibusvekehr, Lastwagen-Transporte, Personenwagen-Vermietung; Stellin-Tankstelle, Benzin, Benzol, Oel, Fette; vormals Herbert →Böcker, heute (2000) gehört das Haus Aug.-Wilh. Kniewel; Breddeschule; 04.04.1910 Eröffnung der Evang. Volksschule auf der Bredde (Schulstraße); Brehmer - Elektro, gegr. 1919, Lindengraben/Schwarzenbergstr.; Breite Eiche, Naturdenkmal, früher »Dicke Eiche«, liegt am alten Wanderweg vom Bredeneck zur Immecke bzw. nach Himmelmert; im »Naturdenkmalbuch des Kreises Altena« von 1938 ist als Eigentümer der SGV Plettenberg eingetragen; die Höhe wurde 1938 mit 27 Meter, der Umfang mit 3,50 Meter angegeben; 1989 wurde das Alter der Eiche auf 700-800 Jahre, die Höhe mit 30 m (Krone 20 m) und der Umfang des Baumes mit 530 cm angegeben; die SGV-Abtlg. Plettenberg hat die Eiche im Jahre 1907 erworben, den Besitz grundbuchlich absichern lassen und das darunterliegende Grundstück für 5 Goldmark gepachtet; 1995 verlangte der Grundstückseigentümer die Auflösung des Pachvertrages und Löschung des Besitzrechtes des SGV an der Eiche im Grundbuch; nach dem II. Weltkrieg war die Pachtzahlung vom SGV nicht mehr geleistet worden, der Grundstückseigentümer hatte den Pachtzins auch nicht angemahnt; 1996 ermittelte das Amtsgericht Plettenberg den Pachtzins neu und setzte ihn auf 75 Mark/Jahr fest, der Pachtvertrag läuft bis 2006 Breitenfeld, Siedlungsstelle zwischen Hilfringhausen und Selscheid; Bremecke W., Oesterau, Fa.; Inhaber Kaufmann Wilhelm Bremecke zu Oesterau; eingetragen ins FR am 06.07.1897 (übertragen ins HRA 102 am 19.07.1907); Brennereien (Branntweinbrennereien): Wilh. Wever (gegr. um 1870), Wever & Moeller Inh. Wilhelm Wuppermann, C. A. Haase; Brettschneider Detlev, Metallverarbeitung, Bahnhofstr.29. Breuckmann, Heinrich; "Blumen Breuckmann", eröffnet am 01.05.1964 ein Blumengeschäft an der Kaiserstr. 23; 1972 Umzug nach Eiringhausen (seit 1993 an der Bachstraße); Gärtnerei an der Allendorfer Straße und Marktgeschäft (Übergabe an den Sohn Anselm Breuckmann 2001); zum 01.01.2005 Übergabe des Geschäftes "Blumen Breuckmann" an der Bachstraße an →Kathrin Böhm (Lüdenscheid); Brieftauben-Liebhaber Verein »Heimkehr« Plettenberg; gegr. 01.07.1906; Zweck: Brieftaubenzucht und Dressur, um im Kriegsfalle der Militär- (Marine-) Verwaltung durch Verfügungstellung der vorhandenen Tauben dienlich sein zu können; Vors.: Paul Niefh (1906); Schriftführer: Ewald Groote (1906) Brieftaubenzuchtverein "Ebbevogel", gegr. Mai 1931; im Gründungsjahr 7 Mitglieder; 1979 waren 14 Züchter Mitglied; 13.02.1957 Registrierung unter der Nr. 08243 beim Verband Deutscher Brieftauben-Liebhaber mit Sitz in Essen; Vors.: Rudolf Baberg, Ernst Duisenberg, Hubert Kramer, Otto Klehm, Heinz Graewe; Brieftaubenverein "Heimkehr", gegr. 19.02.1907; im Gründungsjahr 6 Mitglieder; 1950 hatte man 42 Mitglieder, 1979 zehn aktive Mitglieder; Vors.: W. Hohage, W. Schmellenkamp, W. Schenk, E. Koch, E. Kochskämper, W. Baumhoff, J. Fleckner, L. Nagel, F. Freiburg, W. Fels, E. Schmellenkamp; Brieftaubenverein "Sturmvogel", 16.02.1959; im Gründungsjahr 11 Senioren und 17 Jugendliche als Mitglieder; 1979 hatte man 17 Züchter (16 Senioren, 1 Jugendlicher); Vors.: Erwin Wurth, August Cernuta, Klaus Brockhaus, Franz Samoldt, Klaus Brockhaus, W. Hochstein; Brieftaubenverein "Vereinte Freunde", gegr. 15.02.1953; 1980 hatte man 15 Mitglieder; Vors.: Hugo Hessmer (1953-1955), Alfred Battenfeld (1955-1961), Udo Dienstühler (1961-1967), Heinrich Sassmannshausen (1967-1971), Georg Koschek (1971-1973), Heinrich Sassmannshausen (1973-1976), Friedhelm Benner (1976-?) Brill, Claudia, Heilpraktikerin; eröffnet am 02.02.2014 eine Naturheilpraxis am Brachtweg 50;

Brinker, Rolf, Fahrlehrer aller Klassen; übernimmt am 01.01.1981 die Fahrschule von Paul Krüper, Wilhelmstr. 48; "Herr Krüper und ich werden ab sofort im Team ausbilden."; Brinkmann A., Firma; Inhaber Zimmermeister August Brinkmann in Eiringhausen (FR Bd.12 S.218 vom 08.06.1880); die Firma ist erloschen am 13.09.1900); Broeckelmann, Dr. Christoph Bernhard; *Dortmund †1789; war um 1786 als Arzt in Plettenberg tätig und besaß dort vorübergehend auch die Apotheke Bröcker, Alfred; Schweiß- und Industriebedarf, gegr. 02.05.1961, Grafweg 3; in den 1990er Jahren um Dienstleistungen und Industriemontage erweitert; Bröcker, Ernst, Buchhandlung, Leihbücherei, Pl.-Holthausen (1952); Bröcker, Friedrich Wilhelm; *01.01.1886 Pl.-Bremcke †01.01.1973; Lehrer, ab 1907 Lehrer an verschiedenen Plettenberger Schulen, von 1921-1932 Rektor der Breddeschule, 1932-1945 Rektor der Martin-Luther-Schule, Spitzname »Wisky-Bröcker«, Autor mehrerer Mundartbücher (Klockenblaumen, Häimesvolk u.a.), 40 Jahre Dirigententätigkeit, 18 Jahre Vorsitzender des Turnverein Eiringhausen, 14 Jahre Berufschullehrer, Bröcker, Karl-Wilhelm, *13.01.1944 †28.11.2014 Plettenberg; Techniker; UWG-Ratsherr (1996-2012), Mitglied u. a. im Rechnungsprüfungsausschuss, im Wahl- und Wahlprüfungsausschuss als Vorsitzender,im Sparkassen-Zweckverband, in der Verbandsversammlung der VHS Lennetal, in der Aqua-Magis-Gesellschafterversammlung, im Bau- und Liegenschaftsausschuss und der Vermögensverwaltungsgesellschaft; Ehrenring der Stadt (01.03.2011) für 15-jährige Ratstätigkeit; Bröcker, Peter Casper Carl; *02.08.1873 Köbbinghausen; Auto des Buches "Wahre Ansichten, Erfahrung und Lehren eines 84jährigen" - es erzählt die Lebensgeschichte des P. C. C. Bröcker, der vermutlich nach 1958 in La Plata/Argentien verstorben ist; Brockhaus, Arnold Georg Leopold; *01.01.1703 Plettenberg †01.02.1725; Vikar, jüngster Sohn des Hermann Eberhard, bezog mit 19 Jahren die Universität Gießen, war von 1723 bis Anfang 1725 Vikar in Plettenberg, Ordination Anfang Februar 1723 in Plettenberg, Brockhaus, Arthur KG; Pl.-Bahnhof; Eisen - Stahl - Maschinen (1928); Brockhaus, Carl Friedrich Wilhelm; *07.04.1822 Pl.-Himmelmert †09.05.1899; Lehrer, Gründer des Elberfelder Erziehungsvereins (1849), Gründer der Zeitschrift »Der Kinderbote«, Gründer des »Brüdervereins«, eifrige Missionstätigkeit, 1853 Herausgabe des »Botschafter des Heils in Christo«, Übersetzer der »Elberfelder Bibel«, Motor der sogenannten Versammlungsbewegung, Übersetzung des Neuen Testamentes 1855 im Eigenverlag; Brockhaus, Dr. Hans Arthur; *Plettenberg; Dipl.-Chemiker; 1968 wird ihm im "Haus der Wissenschaften" in Düsseldorf aus der Hand von Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel der Robert-Koch-Preis und die Robert-Koch-Medaille für seine Silikose-Forschungen und die Entwicklung eines Mittels gegen Silikose verliehen; Brockhaus, Eckhardt; *1945 Plettenberg; Dipl.-Psychologe, forschte ab 1997 nach dem Schicksal der sogenannten "Ostarbeiter", die während des Krieges bei der Firma Brockhaus Soehne beschäftigt waren, bemühte sich um deren Entschädigung und rief im Oktober 1999 zur Gründung eines Hilfsfonds ("Plettenberg Fonds") für weitere Ost-/Zwangsarbeiter auf, die bei anderen Plettenberger Firmen, Handwerks-, Landwirtschaftsbetrieben beschäftigt wurden; Brockhaus, Ernst; *27.12.1848 Elberfeld †04.06.1915 Pl.-Wiesenthal, ältester Sohn des Elberfelder Verlegers Carl F. W. Brockhaus; Fabrikant; bis Nov. 1898 Gemeinde-Verordneter; im Vorstand der Amtssparkasse Plettenberg; gründete 1897 mit seinen Brüdern Paul und Hermann die "Oestertaler Eisengießerei", die 1909 in "Oestertaler Röhrenindustrie GmbH" umbenannt wurde; Brockhaus Ernst & Comp., Wiesenthal; Inhaber Fabrikant Ernst Brockhaus; eingetragen ins FR Bd.15 S.170 am 25.08.1880; die Firma ist erloschen am 13.09.1900; Brockhaus, Friedrich Wilhelm; *22.03.1783 †10.08.1878; Lehrer; die erste für das Oestergebiet bestimmte öffentliche Schule wurde von ihm am 14.12.1818 eröffnet; er war in seiner Jugend zum Rendanten ausgebildet worden, hatte sich in Plettenberg nebenberuflich mit Unterricht beschäftigt, übertraf die damaligen Bewerber um Lehrerstellen durch Geschick im Rechnen und Schreiben; Brockhaus, Dr. Hans-Werner; *01.01.1916 †01.01.1989; Fabrikant, Geschäftsführender Gesellschafter der Fa. Brockhaus Söhne, 1960-1987 Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Mittel-Lenne, Vorstandsmitglied von Gesamtmetall, Mitglied der Tarifkommission; Brockhaus, Hermann; †22.02.1955; Mitinhaber des Kaltwalzwerk Brockhaus; Brockhaus, Hermann Eberhard; *01.01.1668 †01.01.1707; Pastor, Stammvater des Plettenberger Brockhaus-Geschlechtes, Pastor zu Plettenberg ab 1692, am 04.07.1691 zum Vikar der evang. Gemeinde Plettenberg gewählt, am 20.08.1692 in Dortmund ordiniert, wegen seiner Wahl kam es zum Streit zwischen der seit dem 01.06.1654 vereinten evang.-lutherischen und der reformierten Kirche, kurz nach seiner Einstellung als Pastor heiratete H. E. die Tochter Anna Elisabeth (T.d. Pastors Degenhard Pollmann aus Herscheid); Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstr. 54; zum 01.01.2005 wurde die strategische Geschäftseinheit HEUER der Firma MAHLE Brockhaus GmbH, von der Brockhaus HEUER GmbH übernommen; die Brockhaus HEUER GmbH will die Erfolgsgeschichte des bekannten HEUER-Schraubstockes, der seit 8 Jahrzehnten produziert wird, fortschreiben; 1927 erwarb Brockhaus das Patent für die Konstruktion gesenkgeschmiedeter Schraubstöcke mit doppelter Prismenführung von dem Iserlohner Tüftler und Erfinder Josef Heuer; bei einem Umsatz von ca. 4,5 Mio. EURO sind 2005 rund 25 Mitarbeiter in der Schraubstockproduktion beschäftigt; der Exportanteil beträgt über 40 %, Schwerpunkt Europa;

Brockhaus, Dr. med. Ilse; *25.01.1922 †13.04.2005; Brockhaus, Johann Adolph Leopold; *18.09.1724 Altena; Fabrikant, Sohn des Joh. Herm. Jonathan Brockhaus, mit 13 Jahren nach Plettenberg übergesiedelt, 19.05.1750 Meisterrecht der Tuchmacherzunft, betrieb unter der Fa. Adell, Brockhaus & Co eine Tuch- und Strumpfwarenfabrik; aus der »Generaltabelle« von 1788 geht hervor: Die Strumpffabrik wurde 1729 etabliert, vorgesehen waren 2 Stühle, 1788 waren es 9 Stühle, es wurden 27 Arbeiter beschäftigt, fertiggestellt wurden jährlich ca. 750 Dutzend Paar Strümpfe im Wert von 2140 Thaler, davon entfielen auf das Inland 480, auf das Bergische und Holland 1660 Thaler; erscheint am 06.02.1772 im BUuuml;rgerverzeichnis als »zugezogen« ohne Hausbesitz; Brockhaus, Johann Christoffel Friedrich; *01.01.1755 Plettenberg †03.11.1816; Fabrikant, Meister der Tuchmacherzunft 06.06.1781, Schöffe 20.05.1798, Amtsmeister 31.05.1803, Zunftmeister 1803 und 1804, Vertreter der Zunft bei auswärtigen Terminen und Verhandlungen, als Tuchfabrikant an der 1753 gegründeten Stapelvereinigung beteiligt, Grundbesitz, wohnte 1799-1806 im Haus Nr.73 (Flur 9, Parzelle 200), später im Haus Nr.150 (Flur 9, Parzelle 309) in der Nähe des Gasthauses »Zur Sonne«, Wachdienst als Schütze; Brockhaus, Julius; *03.01.1837 Pl.-Kückelheim †10.03.1901 Pl.-Oesterau; Industriekaufmann, 1874 Bau der (Gesenk-)Schmiede in Oesterau; Brockhaus Julius, Fa.; Inhaber Fabrikant Julius Brockhaus; eingetragen ins FR Bd.III Bl.154 am 14.09.1891; die Firma ist erloschen am 25.06.1907; Brockhaus, Julius; *14.10.1875 Pl.-Oesterau †11.05.1952 Plettenberg; Ingenieur, übernahm 1900 als Mitgesellschafter die technische Leitung im Werk Wiesnthal; Gemeindeverordneter (-1900); Brockhaus, Karl, Führer und Gestalter der »Brüderbewegung« (des Darbysmus) in Deutschland, * 7.4. 1822 in Himmelmert bei Plettenberg (Westfalen) als Sohn eines Lehrers, † 9.5. 1899 in Elberfeld. - B. besuchte das Lehrerseminar in Soest (Westfalen) und wurde mit 20 Jahren Lehrer in Breckerfeld (Sauerland). Nach hartem Ringen drang er im Dezember 1845 zur Heilsgewißheit durch und hielt nun mit Genehmigung der beiden dortigen Pfarrer Bibelstunden in der Schule und den umliegenden Gehöften. 1848 siedelte B. nach Elberfeld über als Hauptlehrer der zweiklassigen Schule am Neuenteich. Seine Freizeit verwandte er zu Hausbesuchen, die ihm in jenen Tagen der Revolution und der Choleraepidemie ein wertvoller Ersatz seiner früheren Bibelstunden waren, die man ihm hier in der Berufungsurkunde untersagt hatte. B. beteiligte sich 1848 an der Gründung der »Evangelischen Gesellschaft« in Elberfeld und 1849 an der des »Elberfelder Erziehungsvereins«, dessen Aufgabe es sein sollte, verwahrloste Kinder unterzubringen. Er gründete die Zeitschrift »Kinderbote« und übernahm die Schriftleitung, bis ihn sein Bruder Wilhelm darin ablöste. B. wurde Schrift- und Geschäftsführer des 1850 in Elberfeld gegründeten »Evangelischen Brüdervereins« (s. Grafe, Hermann Heinrich) und gab bald seinen Lehrerberuf auf. Er wurde mit dem in St. Croix (Schweizer Jura) für den Darbysmus gewonnenen Musterzeichner Heinrich Thorens in Elberfeld näher bekannt, der entscheidenden Einfluß auf ihn ausübte. Nun vertrat B. im Brüderverein die darbystische Lehre von der Vollkommenheit, so daß es zu Auseinandersetzungen kam. Er schied am 11.12. 1852 mit mehreren Mitarbeitern aus dem Brüderverein aus. B. warb in weiten Kreisen des reformierten Westens erfolgreich für die »Brüderbewegung« und entfaltete eine überaus rege und ausgedehnte Reisetätigkeit. 1856 trat er aus der Kirche aus. B. ist der geistige Baumeister des deutschen Darbysmus. Nicht John Nelson Darby, sondern B. hat der »Brüderbewegung« in Deutschland das Gepräge gegeben, die z. B. durch ihn zu der Taufe der Gläubigen überging, während Darby in England an der Kindertaufe festhielt. Mit J. N. Darby, Julius Anton von Poseck und Hermann Kornelius Voorhoeve arbeitete B. mit an der Bibelübersetzung der »Brüderbewegung«, von der das Neue Testament bereits 1855 und die Psalmen 1859 erschienen, während die Gesamtausgabe erst 1871 herausgebracht werden konnte. Diese »Elberfelder Bibel« ist eine schätzenswerte Arbeit, bei der man in dem Bemühen, den biblischen Text Wort für Wort in die deutsche Sprache zu übertragen, eine peinlich-kleinliche Genauigkeit in der Wiedergabe des Grundtextes erzielt hat. Bekannt wurde B. auch als Liederdichter. 63 Lieder des darbystischen Eigenguts stammen von ihm, die meist sein Bruder Wilhelm vertont und mit Volksweisen versehen hat. Brockhaus Paul, Firma in Oesterau; Inhaber Kaufmann und Fabrikant Paul Brockhaus; eingetragen ins FR Bd.12 S.246 am 15.11.1880, übertragen ins HRA Nr.55 am 12.06.1907; Brockhaus, Paul; *23.09.1852 Elberfeld †26.04.1936 Plettenberg; Handelskaufmann, Unternehmensgründer ("Oestertaler Eisengießerei"); Brockhaus, Peter Friedrich; *15.09.1828 Pl.-Kückelheim †18.04.1894 Plettenberg; Lehrer, Industriekaufmann; absolvierte nach dem Besuch der vom Vater geleiteten Schule eine Lehrerausbildung im Lehrerseminar zu Soest (1847-1849), war anschließend als Lehrer in einer Fabrikschule in Menden, dann in Kückelheim zur Unterstützung seines Vaters als Lehrer tätig; trat 1863 aus der Landeskirche aus und legte sein Amt als Lehrer nieder; Anfang 1864 begann er in Wiesenthal mit der Produktion von Draht und Drahtwaren (u. a. Kinderwiegen, Siebe, Fliegenschränke) unter dem Firmennamen "Friedrich Brockhaus"; 1872 nahm er Ernst Brockhaus aus Elberfeld - den Sohn seines Bruders -als pers. haft. Gesellschafter in das Unternehmen auf und zog sich ab 1878 aus dem Geschäft zurück; Brockhaus, Siegfried; *23.09.1917 †03.01.1991; Fabrikant, von 1945-1952 Mitglied der Geschäftsleitung der Fa. Brockhaus Söhne, 1952-1986 geschäftsführender Gesellschafter, 1960-1986 Vorsitzender des Oester-Wasserverbandes, Vorstandsvorsitzender der Betriebskrankenkasse Brockhaus Söhne von 1959-1986), 1969-1986 Mitglied der Vertreterversammlung des NRW-Landesverbandes der Betriebskrankenkassen, Vors. der Kinderheimat Oesterau eV und des Kinderhauses Ebbe eV, Mitte der 50er Jahre Ratsmitglied, Brockhaus Söhne GmbH & Co. KG, hat im November 1998 über ihre Tochtergesellschaft Brockhaus Canada Holdings Inc. die Mehrheit an GSFI Gananoque Steel Forging Inc., Gananoque, Ontario, Canada erworben; am 04.07.2001 stimmt das Kartellamt dem Einstieg der Mahle GmbH Stuttgart in das Unternehmen "Brockhaus" im Wege einer Kapitalerhöhung mit einer Beteiligung in Höhe von 25,1 % zu; die restlichen 74,9 % werden mittelbar und unmittelbar von Familiengesellschaftern gehalten; Mahle erhält eine Kaufoption auf weitere 25,9 % der Geschäftsanteile; "Brockhaus" ist eine neu zu gründende Gesellschaft, die für das Zusammenschlussvorhaben durch mehrere Verschmelzungen aus der bisherigen Brockhaus Söhne GmbH & Co. KG, Ernst Brockhaus & Co. GmbH Grundstücksgesellschaft und Paul Brockhaus GmbH Grundstücksgesellschaft hervorgehen soll; vom Zusammenschlussvorhaben sind auch die zur Brockhaus-Unternehmensgruppe gehörende Brockhaus Inc. Kanada, und Forjas Brasileiras S.A., Brasilien, betroffen; "Brockhaus" wird tätig sein in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von geschmiedeten Bauteilen und von montagefertigen Komponenten für die Automobilzulieferindustrie sowie von dazugehörigen Werkzeugen und Geräten; der Brockhaus-Konzern erzielte im Jahr 1999 weltweit Umsatzerlöse in Höhe von 203 Mio. DM in der EU und 140 Mio. DM in Deutschland; Brockhaus, Theophorus (später Johannes Theophilus); *10.08.1732 in Altena †19.12.1800; Tuchmacher, 1762 Meister der Tuchmacherzunft, 1773 pachtet er das Färberhaus zunächst gemeinsam mit Jacob Betzler, tritt 1790 vom Pachtvertrag zurück. Am »Stapel« (Warenniederlage auf genossenschaftlicher Grundlage) war er am 23.04.1793 mit zwei Stammanteilen beteiligt; Schöffe der Tuchmacherzunft 1774, wohnte ab 1776 im Hause Nr. 115a, lt. eigenhändigem Schriftstück v. 17.12.1791 besaß er je ein Stück Berg am Wolfesborn, in der Hackmecke, an der Rothen Schlan sowie ein Bürgerlos hinterm Saley und Zimmerfeld; starb an "Brustfieber"; Brockhaus & Koch GmbH, Pl.-Bahnhof; Eisen - Stahl - Maschinen - Industriebedarf (1928);

Brockhausen; schon 1496 erwähntes Gut, das die Witwe Rumpe 1508 an den Burggrafen zum Schwarzenberg, Degenhard von dem Berge, verkaufte; dann kam der Hof an den von Hatzfeld; 1564 erwirbt der Droste Christoph von Plettenberg das Gut; 1911 ist W. Kirchsträsser der Besitzer; als Gaststätte bekommt das Gut den Spitznamen "Dreimädelhaus", weil es die drei Töchter Kirchsträsser betreiben; Brockmann, Heinrich; gegr. 28.08.1930, Grünestr. 33, Butter und Lebensmittel; Broecker, Diedr.; Stahlfabrik zu Böddinghagen (1832-1835) Bröcker, Peter Caspar Carl, *02.08.1873 Pl.-Köbbinghausen; ausgewandert nach La Plata/Argentinien; schrieb seine Lebenserinnerungen in dem Buch "Wahre Ansichten Erfahrungen und Lehren eines 84-Jährigen" nieder; Broksch, August; Uhrmachermeister, Marler Weg 4 (1950); Brösecke, H. Dieter, Gesenkschmiede, Mechanische Werkstätte (HRA 482); erloschen am 06.09.1995 Bronold, Annemarie (HRA 2); Papierhandlung, Bahnhofstraße, erloschen am 06.09.1995

Bronold, Papiergroßhandlung, Bahnhofstraße; Inh. Walter Rinke; am 01.11.1995 von M. Krieger übernommen, danach von Michael Blumöhr; Brosinger, Konrad, Dr.med., Facharzt für HNO-Krankheiten; Belegarzt am Evang. Krankenhaus (01.10.1946-30.06.1967); Brucher Wasserleitungsgenossenschaft GmbH zu Bruch bei Holthausen, eingetragen ins Genossenschaftsverzeichnis am 04.03.1910; HRB 18 vom 09.04.1910, Stammkapital 20.000 Mark; eingetragen am 19.08.1930: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Zu Liquidatoren sind bestellt Fabrikant Louis Friedrich Thomas zu Bruch und Kaufmann Julius Neuhaus zu Bruch; Bruckmann-Holtz, Gilda; Pfarrerin, 1996 2. Theolog. Staatsexamen, danach Synodalvikarin in Hannover und Plettenberg; 02.03.1997 Ordination zur Pfarrerin im Paul-Gerhardt-Haus;

Brücher, Fritz, Fuhrunternehmer, der mit Pferd und Wagen seine Transporte durchführte; als er sich zum 30.04.1966 zur Ruhe setzte, verschwand das letzte (Arbeits-)Pferd aus dem Stadtbild; Brücher, Karl, *15.08.1913 Plettenberg †26.11.2006 Plettenberg; Bruder des Schuhmachers Albert Brücher vom Grafweg; Bäcker, Gastwirt (1962-Anfang der 1990er Jahre); Brücher, Willy; Bäcker und Konditor; *29.11.1896 Plettenberg; Brücher, Wilhelm; Stadtverordneter (April 1909-1916); Ratsherr (1924-1932);

Brücke Auf dem Stahl über die Else, errichtet 1990; Stahlbeton; Brücke Auf dem Stahl im Verlauf des Fuß-/Radweges über den Bremcker Bach; errichtet 1994; Stahlbeton-Fertigteile; Brücke Bannewerth; montiert 28.11.1997, Stahlfachwerk-Bogenbrücke im Verlauf des Radweges Eschen-Hochstraße-Bredde-Böddinghausen; Brücke Böddinghausen/Bredde über die Lenne (Fußgängerbrücke); errichtet 1989, Stahlbeton-Fachwerk;

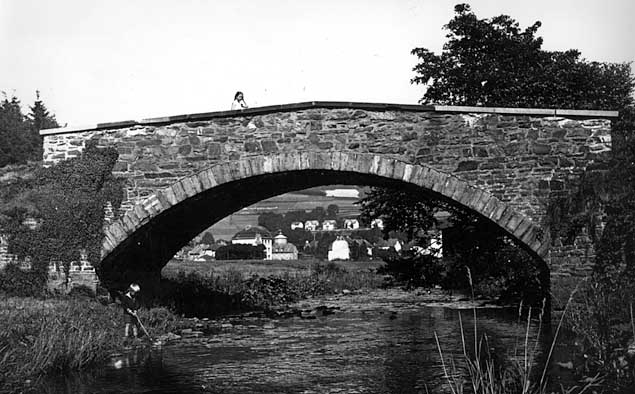

Brücke Böddinghauser Weg, Bruchsteinmauerwerk-Brücke über den Elsebach, ersetzt durch einen Neubau nach 1950; diese neue Brücke wurde 2004/05 abgebrochen und durch einen Neubau im Zusammenhang mit der Westtangente ersetzt; Brücke Elhausen; über die Lenne, freigegeben im Mai 1976, Material: Stahlbeton-Hohlkasten, vorgespannt (Spannbeton) Brücke Grutmecke, Fußgängerbrücke über die Lenne zur Anbindung des Eschen; errichtet 1957; Stahlfachwerk; Brücke Hilfringhausen; erbaut 1884; Stahlfachwerk mit Holzbohlenbelag;

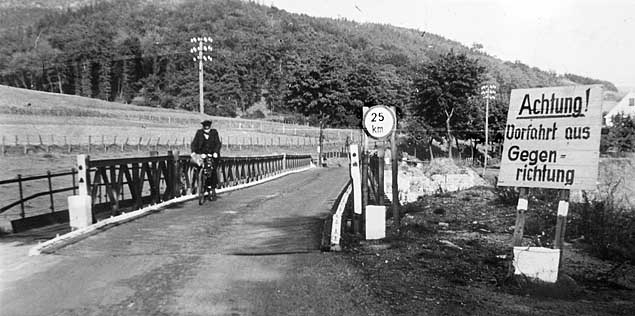

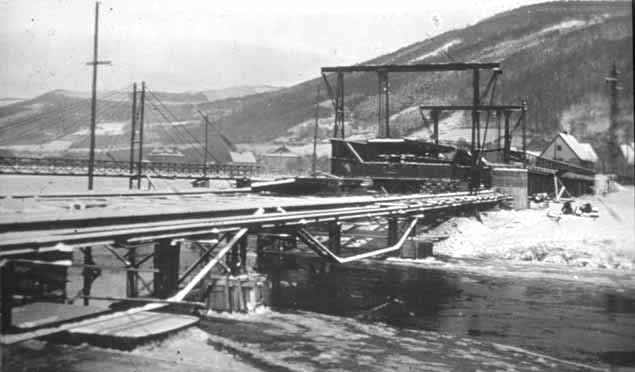

Brücke Kahley, über die Bahnstrecke Hagen-Siegen; am 14.04.1945 beim Rückzug vor den Amerikanern durch deutsche Soldaten gesprengt; es wurde zunächst eine höhengleiche Umfahrung über die Eisenbahnschienen geschaffen - die Alliierten errichteten dann an Stelle der gesprengten Brücke eine Bailey-Brücke, ein Provisorium, das nur von Fahrzeugen bis 12 Tonnen befahren werden durfte und am 17.04.1947 als einspurige Behelfsholzbrücke wieder in Betrieb genommen wurde; nach wiederholten Eingaben an das zuständige Ministerium wurden Mittel zur Verstärkung der Brücke bewilligt - im Januar 1954 konnte die Brücke für Fahrzeuge bis 24 Tonnen freigegeben werden; die dann errichtete 62 m lange und 60 t schwere Stahlträger-Brücke wurde 1955 nach Rönkhausen transportiert, wo sie zwischen Bahnhof und Ort über die Lenne führte; die neue Kahley-Brücke (8 m breit) konnte im Januar 1955 einspurig genutzt, die Bailey-Brücke abgebrochen und nach einjähriger Bauzeit im Juli 1955 die gesamte Brücke dem Verkehr auf der Bundesstraße 236 übergeben werden;

Brücke Köbbinghauser Hammer über den Elsebach (Höhe Fa. Biecker); errichtet 1957; Plattenbalkenbrücke; Brücke Maiplatz I über den Oesterbach; errichtet 1960; Stahlbetonrahmen; Brücke Maiplatz II über den Oesterbach, errichtet 1962; Stahlbetonplatte; Brücke Mühlhoff über die Else; errichtet 1900; Mauerwerk; Brücke Oesterhammer über den Oesterbach (Höhe Fa. Rempel); erneuert 1996 aus Stahlbeton-Fertigteilen; Brücke Ohle (Fußgängerbrücke über die Bahnstrecke), errichtet 1959, Stahlbeton-Fertigteile; Brücke Ohle Kolonie im Verlauf des Fuß-/Radweges zum Böddinghauser Feld bzw. ins Schulzentrum; ohne offizielle Einweihung (lt. Techn. Beigeordneten Norbert Sunderdiek: "Im Winter kann man so etwas schlecht machen") Ende Dezember 1999/Januar 2000 in Betrieb genommen; Baukosten rd. 745.000 DM;

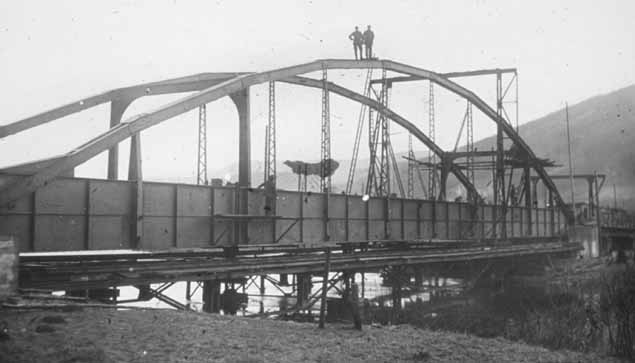

Brücke Ohle (Gringelbrücke); über die Lenne, die an dieser Stelle bei Niedrigwasser 2,80 Meter, bei Mittelwasser 3,70 Meter tief ist; errichtet 1928; Freigabe 1929, Eisenbogenbrücke (Fachwerk) und Eisenbetonbalkenbrücke; 6 Öffnungen, Hauptflussöffnung 62 Meter und 5 Flutöffnungen zu je 13 Meter, 5 Pfeiler aus Eisenbeton, Bogenbrücke mit betonierter und darauf gepflasterter Fahrbahn, Hochflutbrücke ebenfalls gepflastert; ca. 140 m lang; Breite der Fahrbahn 7,00 Meter, der beiden Fußwege je 1,25 Meter, Tragfähigkeit 23 Tonnen, Eigengewicht 855 Tonnen, Baukosten 187.000 Reichsmark; 1997 Einweihung des Neubaus der Gringelbrücke

Brücke Papenkuhle über die Bahnstrecke nach Oberstadt, freigegeben am 03.08.1966 zusammen mit dem neuen Straßenabschnitt Papenkuhle - Böddinghausen; Brücke Pasel; über die Lenne (in Richtung Rönkhausen), errichtet 1968, freigegeben 1969; Stahlbetonhohlkasten-Fertigteil; Brücke Pasel; Neubau 1999, ohne offizielle Einweihung im Dezember 1999 in Betrieb genommen; 57 m lange Stahlbeton-Brückenplatte Brücke Pasel über die Lenne auf dem Weg zum Schwarzenberg, erbaut 1911, Stahlbeton; abgerissen Februar 2000;

Brücke über die Else zwischen Seissenschmidt-Straße und Herscheider Straße (zugleich Firmenzufahrt Fa. Press & Stanz); Fuß-/Radweg-Verbindung zwischen Herscheider Straße und Sportplatz Elsewiese sowie weiterführend in Richtung Zeppelinstraße; Brücke im Verlauf der Uhlandstraße (Uhlandbrücke) über den Oesterbach, errichtet 1956 in Form einer Stahlbetonplattenbrücke; Freigabe: 04.05.1957; Brücke Unterm Grünen Berg über den Oesterbach; errichtet 1934; Stahlträger/Betonplatte; abgebrochen 1996 und durch einen Neubau ersetzt;

Brücke Zeppelinstraße über die Else; Abbruch im Juni 2003 wegen mangelnder Tragfähigkeit; Vollsperrung der Straße für den Brückenneubau aus Fertigteilen mit Lärmschutzbelag (Kosten: 250.000 Euro) im Zuge des Ausbau der Zeppelinstraße zwischen Posensche Straße und Grafweg (1,05 Mio. Euro Gesamtkosten, 795.000 Euro Zuschuss); Freigabe der neuen Brücke am 10.12.2003; Brücken, Michael, Lebensmittelgeschäft; Filiale Wilhelmstraße; Filiale Grünestraße (zum 31.12.1988 geschlossen); Brüggemann, Heinrich; *14.02.1897 Unna; Bürgermeister, Parteigenosse (NSDAP), Realgymnasium Unna, Justizanwärter Amtsgericht Unna (1915-1920), zwischendurch Kriegsdienst (31.05.1916-11.01.1919), 1920 im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm tätig, Justizobersekretär (01.06.1925), ab 1925 beim Amtsgericht Burbach; Amtsbürgermeister in Burbach (ab Mai 1933-1938), am 16. Mai 1938 vertretungsweise als Bürgermeister der Stadt Plettenberg in sein Amt eingeführt; ab 15. August 1938 offiziell zum BM ernannt, als solcher übernahm er die Leitung der Verwaltung von Stadt und Amt Plettenberg bis zur Zusammenlegung von Stadt und Amt, danach Bürgermeister der Stadt Plettenberg bis zum Einmarsch der Amerikaner am 12.04.1945; parallel Amtsbürgermeister in Pelkum/Hamm (24.11.1943-April 1945), interniert (04.05.1945-März 1948); Nachtwächter in einer Spanplattenfabrik (02.04.1948-22.06.1948); Brühl, Karl; Leiter des städt. Bauamtes Plettenberg. u. a. verantw.für den Neubau der Gringelbrücke in Ohle (1994-95). Brühl, Uwe; seit 27.01.1991 evang. Pfarrer in Eiringhausen (Johanniskirche).

Brunnen zur Wasserversorgung gab es bei Inbetriebnahme der ersten Plettenberger Wasserleitung im Jahre 1888 im Stadtkern rund 50 Stück; zahlreiche Brunnenbesitzer wollten sich nicht an die Wasserleitung anschließen, woraufhin der Magistrat die Überprüfung der Brunnen durch einen Chemiker anordnete; das Ergebnis der Brunnen-Untersuchungen lautete: 1.) Wasser, welches als "untauglich" zu bezeichnen ist: Heinrich Voss, Carl Allhof, Carl Scheffel, Carl Stahlschmidt, Stamm & Weimann, Johann Müller, Carl König, Friedrich Heßmer (alle Grünestr.); Peter Heinrich Seuthe (Grafweg); Friedrich Haape (Wilhelmstr.); Pastorat; 2.) Brunnenwässer, welche sich als "untauglich" erwiesen haben: Fr. Rövenstrunk, Wilhelm Böley, Wwe. Carl Keiphoff, Ant. Lohmann (alle Hauptstraße); Aug. Meyer (Schlosser-/Hauptstraße); Friedrich Geck, Wilh. Böllinghaus, Fr. Zeppenfeld (alle Oberstadtgrabenstr.); Heinrich Holthaus, Wilh. Schöttler, Heinr. Ohle (alle Kurze Straße); Chr. Thomee (Wilhelmstr.); Carl Kühne (Maiplatz); Carl Brücher (Friedrichstr.); Heinrich Eckes, Chr. Becker, Wwe. Wilhelm Lemmer (Grafweg); Wilhelm Reininghaus (Kirchhof); Geschw. Hanebeck (Neuestr.196); Heinrich Schöneberg (Hauptstr./Wilhelmstr.); Arn. Ries sen. (Grünestr.); Wilh. Gräfe (Hauptstr. 256); Wilh. Pielhan, Carl Neuhaus (Grünestr.); Wwe. Ad. Holthaus (Kurze Str.); König (Zimmerstr./Kurze Str.); Möller (Wilhelmstr.); Fr. W. Gregori (Schlosser-/Kurze Str.); Fr. Ehlhaus (Neuestr. 187); W. Cord (Maiplatz); 3.) Brunnenwässer, welche sich als "tauglich" erwiesen haben: Ernst Niebch, W. Kissing, H. Klauke (alle Maiplatz); Aug. Schmidt (Wilhelmstr. 238); W. Schauerte (Umlauf); Wwe. W. Kirchhoff (Wilhelmstr.); 4.) Wässer der Stadt, welche als "tauglich" zu bezeichnen sind: Wwe. Heinrich Mertens, Maltton (beide Grünestr.); Heinrich Eckes (eigene Leitung); Brunnenfest, in Eiringhausen von der Eiringhauser Werbegemeinschaft ins Leben gerufen; 05.06.1989 2. Brunnenfest Budde & Steinbeck GmbH & Co. KG, Gesenkschmiede, gegr. 1907 von Karl Budde und Oswald Steinbeck an der Herscheider Str. 16 - aus dem Betrieb der 1865 gegründeten "Fitschenschmiede" von Wilhelm Volmerhaus entstanden; zum 50jährigen Bestehen wird im Juli 1957 mit allen Mitarbeitern eine 10tägige Betriebsfahrt nach Oberbayern durchgeführt; Geschäftsführerin: Dagmar Hüttebräucker (1998); am 18.12.1998 Konkurseröffnung; Budde, Carl; Stadtverordneter (06.12.1929-21.01.1930) Budde, Guntmar, Dipl.-Chem. (Sohn des Prof. Dr. Hermann Budde), Doktorexamen 1952; Budde, Prof. Dr. phil. habil. Herrmann; *24.11.1890 Pl.-Lettmecke †19.07.1954; Lehrer, Biologe, Lehrtätigkeit in Valbert, Langerfeld, Breckerfeld, Dahl, Hagen, Dortmund, Studium Jena und Kiel, Hochschule für Lehrerbildung in Dortmund (1935), Prof. Uni Münster, Autor zahlreicher Schriften über die Algenforschung, Waldgeschichte, Pollenanalyse, Vegetationskunde (»Pollenanalytische Studien«, »Pflanzengeographie des Weserberglandes), Natur- und Landschaftsschützer; Buck Carl, Fa.; Inhaber Kaufmann Carl Buck; eingetragen ins FR Bd.IV Bl.141 am 28.11.1896; die Firma ist erloschen am 18.08.1900; Büchter, Heinrich; CDU-Ratsherr; Wappenteller (2004-2009); Bürger, Dr. Karl-Heinz; Finnentrop-Hülschotten; *11.02.1923 †28.06.2013; Dr. jur., Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht in Hamm; Presbyter der Ev. Kirchengemeinde Plettenberg (1980-1988); Stellv. Geschäftsführer des Ev. Krankenhauses; Verfasser der Hülschotter Dorfchronik; Bundesverdienstkreuz (Mai 1991); Mitbegründet der Hohage-Stiftung der Ev. Kirchengemeinde;

Bürgerbegehren für den Erhalt des Central-Theaters und des Freibades im Grünetal 1998 Bürgerbusverein Plettenberg e.V.; gegr. 13.10.1994 im Heimathaus; Ziel: Lücken im öffentlichen Nahverkehr zu schließen, es sollen Strecken befahren werden, die bei der MGV aufgrund der Unrentabilität nicht auf dem Fahrplan stehen; der Verein zählte Anfang 1995 30 Mitglieder und wurde nach Kiersper und Schalksmühler Vorbild gegründet, zu den Initiatoren gehörte u.a. BM Otto Klehm; am 14.12.1994 erfolgte eine Bereisung der vorgesehenen Buslinien mit Festlegung der Haltestellen; Anbringen der Haltestellenschilder am 25.04.1995; der erste Bus kam am 13.05.1995; 15.05.1995 Aufnahme des Linienverkehrs; finanziert wird der Fahrbetrieb durch Werbeeinnahmen aus der Busreklame, Spenden und einen städtischen Zuschuß von 8.000 DM im Jahr; VR 40407 eingetragen 14.12.1994; Vors.: Dietmar Westendorf (1994-1995), Detlef Beimborn (1995-2005), Gerd Stunz (2005-); Bürger des Jahres, Aktion der FDP Plettenberg, in deren Rahmen verdiente Bürger ausgezeichnet wurden; Bürger des Jahres waren: 1979 Martin Zimmer; Marion Saam (Kinderschutzbund)

Bürgereid - mussten alle diejenigen ablegen, die von außerhalb nach

Plettenberg zogen und hier Bürgerrechte besitzen wollten; von 1725 bis 1808

haben 177 Personen das Bürgerrecht erworben; wer es erlangen wollte, musste

5 Rtlr. bezahlen und folgenden Bürgereid schwören: Bürgerentscheid für den Erhalt des Central-Theaters (1999) und des Freibades im Grünetal (1998); Bürgerfrühschoppen, Marketing-Aktion der Iserlohner Brauerei, 1994 erstmals auch in Plettenberg (Alter Markt) durchgeführt; soll verantwortliche Mitarbeiter der Verwaltung, Kommunalpolitiker und Bürger beim Frühschoppen ins Gespräch bringen; Erlös dient einem guten Zweck (1994: SGV-Biotop, 1995: Bürgerbus, 1996: Märk. Museumseisenbahn, 1997: Jugendfeuerwehr); zu jedem Bürgerfrühschoppen werden Bierseidel mit verschiedenen Motiven angeboten (1994: Otto Maloche, 1996: Feuriger Elias/Plettenberger Kleinbahn, 1997: Feuerwache Plettenberg, 2001: Burgruine Schwarzenberg, 2002: AquaMagis-Motiv, 2003: Feldküche der Freiw. Feuerwehr, 2004: Stephansdachstuhl, 2005: Tunnelanschlag Westtangente); Bürgerhaus Himmelmert; die Idee, aus dem "Haus Lüsebrink" in der Ortsmitte von Himmelmert ein Bürgerhaus zu machen, wurde erstmals auf einer Bürgerversammlung mit rd. 70 Teilnehmern im Restaurant "Zur Oestertalsperre" am 22.08.1996 vorgetragen; durch Verkauf an einen Privatmann zerschlugen sich die Bürgerhaus-Pläne für dieses Gebäude; Bürgerhaus Oberes Elsetal eV (Bürgerhaus Bremcke), gegr. im März 1986, nachdem der Termin für die Schließung der Dorfgaststätte bekannt wurde; Ziel: eine Begegnungsstätte schaffen/erhalten, an der Tradition und Brauchtum erhalten werden können; im Juni 1989 Baubeginn für den Umbau der ehemaligen Schule Bremcke zum Bürgerhaus; 29.09.1990 Einweihung des Bürgerhauses; VR 40346 eingetragen am 12.08.1986; Bürgerhaus Bremcke; Bürgerkegelclub Plettenberg, gegr. 28.11.1908 im Restaurant Weidenhof; Zweck des Vereins: geselliges Beisammensein und Kegelsport; 1910 wechselte man ins neue Vereinslokal Adolf Menschel; Vors.: Fritz Kirchhoff Bürgerlicher Konsumverein eGmbH; Kirchstr. 20; Lebensmittel, Textil- u. Kurzwaren (1928); Bürgermeister der Stadt Bürgermeisterkette, von 1936, verschwunden von 1945-1997; unter Bürgermeister Dr. jur. Kurt Eckler wurde die Kette bei der Staatlichen Bernstein Manufaktur Königsberg (SBM) angeschafft, die feierliche Übergabe fand im Rahmen der Einweihung des Rathauses an der Wilhelmstraße (heute "Altes Rathaus" an der Bahnhofstraße) am 30.01.1937 statt; Mitglieder der 75th US Inf Div beschlagnahmten die Kette im April 1945; eine jahrzehntelange Suche nach der Kette blieb ergebnislos; am 02.01.1997 meldet sich ein William J. Warda aus Media/Philadelphia bei der Stadtverwaltung und berichtete, er habe die Kette im Besitz; Bürgertreff im Rahmen der Plettenberger Woche; erstmals durchgeführt im Oktober 1982;

Büs, Eisenwaren, zunächst am Grafweg, dann am Bahnhof Oberstadt;

Büschel, Georg, Textilhaus; gegr. 1928, 1955 Umzug vom Haus Kaiserstr. 14 ins benachbarte Walle-Haus an der Kaiserstr. 16; ab 1965 wurde das Geschäft von Magdalene Weigel geb. Büschel (*03.06.1920) und Heinz Weigel (*30.03.1915) geführt; "Bullenkloster", Spitzname für das →Ledigenheim an der Mozartstraße, dessen Bau 1955 mit 60 Betten für die Unterbringung lediger Metallfacharbeiter beschlossen wurde; Bultmann, Friedrich Wilhelm; *01.07.1911 Rheda †24.02.1966 Gießen; Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St.-Laurentius in Plettenberg (07.02.1954-24.02.1966); Dechant des Dekanates Altena (12.02.1960); geweiht 13.03.1937 in Paderborn; Vikar in Velmede/Meschede (01.05.1937-01.08.1937), Kaplan in Berlin-Neuköln (1937-1939), Kaplan in Berlin-Wilmersdorf (1939-1946), Kaplan in Hemer (1946-1954); Bund der Kinderreichen, Ortsverband Oesterau; gegr. April 1955; Bund der Selbständigen (BdS), Ortsgruppe Plettenberg, gegr. 12.11.2002 im Hotel Battenfeld; zu den Gründungsmitglieder gehörten u. a. Klaus Holzmann, Monika Panzer, Dieter Konz, Angela Rentrop, Bernward Mainz, Udo Göhausen, Hans-Dieter Kober, Hansjörg Schubert, Carsten Schulte, Ralf-Wilhelm Baetzel, Jan-Dirk Brösecke, Martin Fellmer, Michael Gräb, Peter Kirchhoff, Doris Koch, Willy Langhammer, Eberhard Maeder, Karl-Jochen Scherer; Vors.: Klaus Holzmann (2002-); Bund der Vertriebenen, als Ortsgruppe des BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten) im November 1950 gegründet; Vors.: Adele Höggel (-), Manfred Heidner (-2005), Wolfgang Dornbach (2005-); Bund der Vertriebenen - Vereinigte Landsmannschaften - Ortsgruppe Plettenberg - Lennestadt; VR 40420 eingetragen 07.07.1997; Bund Deutscher Bodenreformer, Ortsgruppe Plettenberg; zählte zur ersten Versammlung am 03.03.1921 gleich 215 Mitglieder; setzte sich für die Begründung eines Schrebergartens ein; man erwarb ein 10 Morgen großen Gelände am Dingeringhauser Weg; 1945 schied man offiziell aus dem Bund Dt. Bodenreformer aus; bis 1948 "wilder Verein", dann Beitritt zum Gartenbauverein mit Sitz in Lüdenscheid, wenig später erfolgte der Austritt - man war wieder "wilder Verein"; seit dem 14.08.1959 als →"Schrebergartenverein Plettenberg-Sundhelle 1921" im Vereinsregister eingetragen; mit dem 31.10.1972 umbenannt in →"Kleingärtnerverein 'An der Sundhelle' 1921 eV." Bund Deutscher Mädel, BDM, Ortsgruppe Plettenberg, gegr. Februar 1933 durch 7 »deutsche Mädel«; Bund freikirchlicher Christen, hatte am 26.06.1937 lt. Mitgliederliste 60 Mitglieder; Leiter: Julius Brockhaus BUND Ortsgruppe Plettenberg, gegr. 12.10.1989; Bund Technischer Angestellten u. Beamten; gegr. Juni 1919; Vereinslokal Fritz Haape; darin schlossen sich die Techn. Beamten Plettenbergs aus Staats-, Gemeinde- und Privatbetrieben zusammen; Vors.: Stadtbaumeister Schmidt; Burgericht, in der Gemeinde Ohle (Quelle: Kirchenarchiv Ohle, Rechnungswesen von 1598 an) wurde nach altem Brauch alljährlich am Himmelfahrtstage "Bursprache gehalden"; daran nahmen 1598 außer dem Junker Christoph von Ruspe, seiner "Edellecken Huyßfrau", den Adeligen Caspar Rump und Ruspe auf Bockloe noch 28 andere Personen aus dem Kirchspiel Ohle teil; 1598 - 1600 waren es stets 12 Teilnehmer;

Bus-Bahnhof in Eiringhausen, errichtet 1979; Busch, Josef, Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde Eiringhausen, wird zum 24.12.1957 für sein über vierzigjähriges Wirken in Eiringhausen und Ohle der Titel "Geistlicher Rat" verliehen; Butkeraitis, Hugo, Neuestr. 1, Heilpraxis, angemeldet 06.06.1934; Butschke, Alfred; Wochenmarkthändler aus Altenhundem, eröffnet im März 1959 im Haus Kirchstr. 13 ein Spezialgeschäft für Kaffee, Tee, Süßigkeiten und alkoholische Getränke;

Buttgereit, Hans Dieter; *28.11.1932

†23.11.2010; Gründer der Plettac AG; bis zum

06.01.1995 Geschäftsführer der Franz Mayer GmbH, Plettenberg (HRB 18 vom

06.01.1995); Vorsitzender des Aufsichtsrates der Plettac AG (1995);

CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt (1983-1985);  58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |