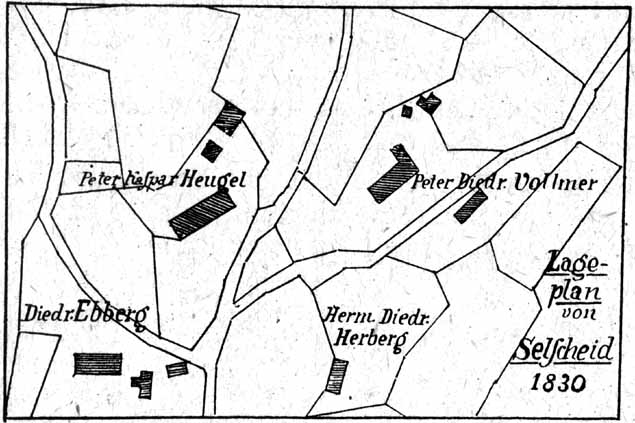

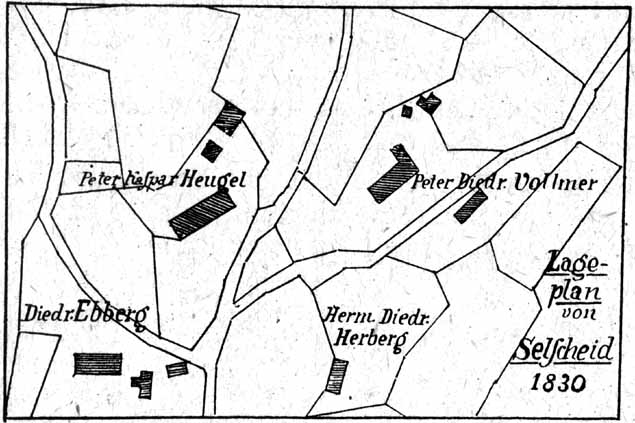

Selscheid

Quelle: "Von der Hünenburg auf dem Sundern bei Ohle und ländlichen

Siedlungen in ihrer Umgebung", von P. D. Frommann, Weihnachten 1949, S.74 ff.

Erläuterung: E = Erbe K = Kauf FK = Feuerkasse

Das nur aus wenigen Häusern bestehende Selscheid liegt 370 Meter

über dem Spiegel der Nordsee in einer Einsattelung zwischen dem

früher Ebberg genannten Sohlberge und dem Hasenberge. Weil der

Verkehr von jeher diese Einsenkung bevorzugte, so bildete letztere

eine Art Durchlass oder Sielen, worauf der Stamm "Sel" in dem

Namen der Siedlung hinweist, während die Endung "scheid" von dem

hohen Alter derselben zeugt.

Urkundlich erwähnt ist Selscheid im 14. Jahrhundert. Es war damals

ein Teil der Grafschaft Arnsberg, und deren Grafen hatten den Johannes

de Wesselberg mit dem Zehnten zu Selscheid und Grimminghausen belehnt.

Zu der Zeit gab es in Selscheid vier Bauerngüter. Als Haupthof galt

anscheinend der größte, der von den andern umrahmte Hoegels Hof.

Das Obereigentumsrecht an den Selscheider Gütern war später versplittert.

1474 verfügte über Heugels Hof der aus Plettenberg gebürtige Heinrich

Steynhoff, Probst zu Worms und Kanonikus an der Kirche der hl. Apostel

zu Köln; er wies die 4 rheinische Gulden betragenden Einkünfte aus dem

Hofe der von ihm damals an der Kirche zu Plettenberg gegründeten Neuen

Kapelle zu, und zwar zum Unterhalt des Vikars an derselben. In den

folgenden Jahrhunderten bezog die Kirchengemeinde zu Plettenberg

aus dem Gute 7 1/2 Rtlr., 1 Schuldschwein im Werte von 2 Rtlr. und vier

Hühner, jedes mit 3 Stübern berechnet.

1639 war der Erbpächter mit seinen Abgaben arg im Rückstande. "Sämtliche

Geistliche, Kirchen- und Schuldiener zu Plettenberg" berichteten über

ihn an die kurfürstliche Regierung: "Der Pächter ist allezeit ein fleißiger

Mann gewesen und hat wohl bezahlet. Er ist aber zu hoch belastet und

nun in Rückstand geraten." Wenn er nicht auf den dritten Teil seiner

bisherigen Schatzung (seiner Steuern) gesetzet werde, wolle er das Gut

quittieren. Sie baten, ihn auf ein Drittel zu setzen. Heugels Gut blieb

in Abhängigkeit von der Plettenberger Kirchengemeinde, bis Peter Kaspar

Heugel es 1813 für 1650 Franken loskaufte.

Der in Frilentrop wohnende Johann v. Ole trat sein Anrecht an dem Gut

1556 an seinen Vetter Christoph von Plettenberg zu Schwarzenberg ab

gegen ein ihm bequemer liegendes Gut in Frilentrop. Die von Ohle

besaßen eine Zeitlang das Obereigentumsrecht an demselben.

Das zweitgrößte Selscheider Gut war das Ebbergs Gut, das seinen Namen

von seiner Lage am Fuß des Ebberg hat. Die Gutsinhaber scheinen im

16. Jahrhundert recht wohlhabend gewesen zu sein; denn Johann Ebberch

lieh Kaspar Rump zu Grimminghausen 34 Rtlr. gegen Verpfändung eines

ihm gehörenden Landes bei Selscheid. - Vollmers Gut war zehntpflichtig

nach Grimminghausen.

1642 hatte jedes der vier Güter ein Viertel Messehafer an die Ohler

Kirche zu liefern. 1651 wurden folgende Geldabgaben und Dienste für

das Amt in Neuenrade vereinbart:

| |

Rtlr. |

Stbr. |

Lenzdienste |

Herbstdienste |

| Heugell |

1 |

16 |

1 |

1 |

| Ebberich |

1 |

5 |

1 |

1 |

| Volmars Johan |

0 |

37 |

0 |

0 |

| Hendrick under der Eicke |

0 |

22 |

2 |

0 |

Daß Vollmer nicht zu Diensten verpflichtet war, kam daher, daß sein Besitztum

mit Abgaben nach Grimminghausen belastet war. Die Adeligen hatten schon im

16. Jahrhundert Befreiung von Diensten gegnüber den Amtleuten für die von

ihnen abhängigen Bauernhöfe. Diese Aufstellung ist auch unterschrieben worden

von "Volmar, Ebberich, Jasper Heugell".

Über die Größe und Ertragsfähigkeit der einzelnen Selscheider Güter gibt

nachstehende Übersicht aus dem Jahre 1705 Auskunft.

| |

Malterscheid

Land |

Fuder Heu |

Pacht Rtlr. |

Pacht Stbr. |

Kontribution

Rtlr. |

| Diederich Ebberg |

18 |

6 |

18 |

30 |

30 |

| Christoph Heugel |

24 |

6 |

9 |

45 |

36 |

| Rötger u. der Eichen |

5 |

0 |

7 |

30 |

9 |

| Johan Volmers |

10 |

2 |

12 |

41 1/2 |

15 |

Zu der Zeit scheint auch Rötger unter der Eiche Pacht, und zwar nach

Grimminghausen entrichtet zu haben. - Als man die Herscheider Mark aufteilte,

etwa 1777, wurden Hoegel und Ebberg zu den Bauern, Vollmer zu den

Halbbauern und Eickesmann zu den Köttern gerechnet.

Selscheid hatte 1765 nur 35 Einwohner, die sich auf fünf Familien in folgender

Weise verteilten:

| |

Peter Henr.

Ebberich |

Kaspar

Heugel |

Diederich

Volmersmann |

Diederich

Eickesmann |

Andreas

Wolf |

| Personen unter 12 J. |

1 |

3 |

4 |

0 |

0 |

| Personen über 60 J. |

1 |

1 |

1 |

0 |

2 |

| Personen überhaupt |

8 |

9 |

11 |

4 |

3 |

| Mägde |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

| Knechte |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

| Töchter |

1 |

1 |

2 |

1 |

0 |

| Söhne |

1 |

3 |

3 |

1 |

1 |

| Verwandte |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

| Frauen |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

| Männer |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Selscheid musste damals sein Getreide in der staatlichen Mühle zu Versevörde

mahlen lassen.

Der letzte katholische Priester in Ohle starb 1575, war gebürtig aus Selscheid

und hieß Heugel. Weil die Ohler Gemeinde zu seinem Nachfolger den lutherischen

Vikar Peter Geck zu Herscheid berief, so muss sich die Gemeinde schon zu

Heugels Zeit der Reformation zugewandt haben. Nicht selten wurden Selscheider

Landwirte in den Vorstand ihrer Kirchengemeinde berufen. Als Kirchmeister,

Provisoren oder Vormünder sind erwähnt: 1509 Hans Högel, 1522 Hermann Ebberch

zu Selsche, 1599 und später Hynrich Hogell, 1768 Joh. Hügel. Andere waren als

Gemeinderäte tätig, wie Pet. Diedr. Vollmer 1844 bis 1863.

Der 1618 geborene Clemens Pieper, dessen Vater unter der Eiche zu Selscheid

wohnte, war erst Jäger und Fischer zu Pungelscheid und später kurfürstlicher

Frone zu Altena. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlernten vier

Selscheider Knaben das Tuchmacher-Handwerk in Plettenberg, darunter zwei Brüder

Middendorf.

Im vorigen Jahrhundert brannten zwei Selscheider Häuser bis auf die Grundmauern

ab, und zwar am 25. Januar 1826 Vollmers und am 22. Juli 1836 Hügels Haus. -

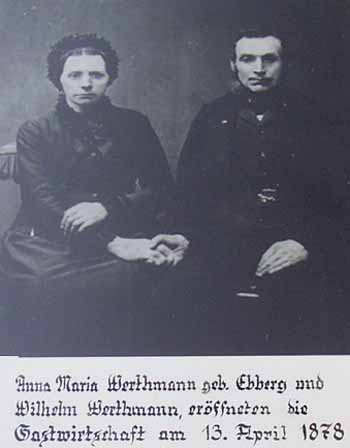

1878 erhielt Wilhelm Werthmann die Erlaubnis zum Betriebe einer Gastwirtschaft.

Die wiederholten Bemühungen der Bewohner von Selscheid und Umgebung zwecks

Erlangung einer Bauerschaftsschule hatten zur Folge, dass am 6. Januar 1919 in

dem duch einige Zimmer erweiterten "Spieker" auf Vollmers Gute die Schule mit

11 Knaben und 16 Mädchen, die bis dahin in Ohle eingeschult gewesen waren,

durch den von Bremcke nach Selscheid versetzten Lehrer Karl Büscher eröffnet

werden konnte.

In den letzten Jahrzehnten sind den Selscheidern mehrere vorteilhafte Neuerungen

zuteil geworden: 1928 erhielten sie eine bessere Verbindung mit Ohle durch eine

neue, allmählich steigende Straße, 1930 eine Wasserleitung und 1937 ein neues

Schulhaus mit Lehrerwohnung. Die Schule ist gegenüber dem 1932 auf dem alten

Ebbergschen Gute errichteten, aus Wohnhaus mit angefügtem Stall- und Wirtschaftsgebäude

bestehenden Neubau, vorn am Wege nach Grimminghausen erbaut und am 15. Juli 1937

bezogen worden. Ebbergs Hof ist seit 1835 in das "alte" und "neue" Ebbergs Gut

geteilt, und das alte Ebbergs Haus hat man nach 1932 abgebrochen.

Heugel zu Selscheid

1509 Hans Hoegel war Vormünder der Ohler Kirche

1598 Hynrich Hogell, Provisor der Kercken zu Oil

1674 Claes Höggel, der 1634 geboren war

1813 Pet. Kasp. Heugel und A. M. Elisabeth Heßmer

1821 Kath. Maria und Maria Elisabeth Heugel

1835 Pet. Diedr. Ebberg

22.07.1836 brennt Hügels Haus bis auf die Grundmauern ab.

1868 Anna Maria Ebberg und Wilhelm Werthmann

1979 Inschrift im Fachwerk des Gasthofes Werthmann:

ANNO 1748 HANS HINDERICH HENGEL UND LASEN X ANDRES WNLF

BANMEISTER BERG UND HNCEI DES HERIN PASALEM 48

Schuldverschreibung des Christopff Höggel zu Selscheid

Quelle: Ev. Kirchenarchiv Ohle, Bemerkungen zur Kirchenrechnung von 1797.

17.15, Febr. 17 - Nr. 146

Christopff Höggel (Heugel) und Ehefrau Anna Cath. bekunden, dass

die Kirche zu Ohle ihnen aus "unvermeidlicher notturfft" 20 Rtl.

vorschoss, wofür jährlich auf St. Petri ad cathedram 1 Rtl.

gewöhnliche Pension zu zahlen ist. Die Auszahlung der 20 Rtl.

sei durch den Kirchmeister Joh. zu Erkelse bar und richtig erfolgt.

Zur Sicherheit verschreiben die Schuldner ihre Bestialien, Pferde,

Kühe usw. als Unterpfand. Eintragung der Obligation in das

Kirchenregister in Gegenwart des Pastors Joh. Hengstenberg, des

Kirchmeisters Joh. zu Erkelse und der Vorsteher Joh. auf der Wort

und Peter zu Elhausen.

Ende April 1927 stirbt Landwirt Fritz Hügel, und damit der letzte

männliche Nachkomme der Familie Hügel, vom "Nien Ebbes Hof"

(neuen Ebberg-Hof)

Unter der Eiche zu Selscheid

(wohnten)

1539 vermutlich Johann Dunker, der aus Neuenrade stammte und

ein Bruder des 1577 als "Scholmester zu Ohel" erwähnten Clemens Dunker war

1598 Dyrich under der Eych

1630 Pieper, der Vater des Altenaer Fronen Clemens Pieper

1642 vielleicht Henrich Volmer

1791 war Besitzer Joh. Pet. Ebberg

1813 Joh. Diedr. Ebberg

1815 Gebr. Herberg

1843 Pet. Diedr. Ebberg

1844 Diedr. Wilh. Holthaus

dann Kasp. Holthaus

Ebberg zu Selscheid

1522 Herm. Ebberch, Vormünder der Kirche zu Ohle

1532 Hans Ebberch, der Rump in Grimminghausen gegen Verpfändung

eines Landes bei Selscheid 34 Rtlr. lieh

1556 Herm. Ebberch

1572 Joh. Ebberch

1598 Herm. Ebberch

1698 Diedr. Wilh. im Neuenhause zu Pungelscheid, ∞Mrg. Ebberg in Selscheid

1708 Joh. Rötg. Ebberg zu Selscheid, ∞Else. M., des Wilh. auf

dem Hofe zu Werdohl Tochter

1629-1705 Diedr. Ebberg, †1715 die alte Ebbersche im Alter von 72 Jahren

1664-1727 Joh. Ebberg; seine Fraue Christine (1645-1717)

1763-1819 Pet. Kasp. Ebberg, der Bruder und Knecht Diedr. Wilhelms,

hatte zwei Kinder; sein Sohn Pet. Diedr. Ebberg bekam ein Teil des Gutes,

das 1835 geteilt wurde; er ∞1837 A. M. vom Hofe von Heerwiese.

Vollmer zu Selscheid

(auf Vollmers Gute lebten)

1595 Lambertes Volmar

1598 Lambertes Volmar

1642 Volmers Johann

1650-1710 Johann Vollmers und seine Frau Else

1682-1757 Joh. Diedrich Vollmersmann

1727-1798 Joh. Diedrich Volmers

1756-1823 Peter Wilhelm Volmers

1794-1863 Peter Diedrich Vollmer

25.01.1826 Vollmers Haus brennt bis auf die Grundmauern ab.

1838 kaufte Pet. Diedr. Vollmer für 1950 Tlr. Grundstücke

und das halbe Haus von Heugels Gut. Bei Selscheid entstand die

neue Siedelung.

Zu den Eigenhörigen des Hauses Brüninghausen gehörte 1570 ein "Lammert tho Selsschede"

(Quelle: Adelsarchiv v. Werde-Amecke, Nr. 171, 12. April 1570)

Quelle: Heimatblätter des mittleren Lennegebietes 1928, S. 92:

Von den Selscheider Gütern hat Volmers Gut wohl die günstigste Entwicklung

durchgemacht. 1695 lebte Johann Volmers in mißlichen Verhältnissen; denn

er bekannte am 15.06.1695 urkundlich auf dem Hause Grimminghausen: "Ich

bezeuge Kraft dieses, daß ich von rückständigem Zehendkorn an den Herrn

von Mascherel richtig berechneter Schuld annoch schuldig geblieben nach

geschehenem Nachlass 8 Rtlr. Verspreche solche in Jahresfrist richtig zu

bezahlen, bei Fehlens dessen hernach darob gewöhnliche Interessen zu

entrichten."

Er war "Schreibens unerfahren". Dagegen war es Pet. Diedr. Vollmer, dem

6 seiner Nachkommen und Nachfolger im Besitz des Gutes, möglich, 1838

für 1.950 Tlr. den größten Teil von Heugels Gut zu kaufen und damit seinen

Grundbesitz beträchtlich zu vergrößern. Außer Fleiß und Sparsamkeit der

Familienmitglieder, die ja zum Wesen der heimischen Bevölkerung gehören,

haben noch andere Umstände zur Besitzvermehrung der Familie Vollmer

beigetragen, die aus folgender Übersicht zu erkennen sind:

(S. 93)

Bekannte erwachsene Kinder Johann Vollmers (1650-1710) sind:

1. Anna Else, heiratete 1706 Hans Becker zu Deilinghofen.

2. Sybilla, heiratete 1708 Joh. Dedr. Winterhoff

3. Johann Diedrich (1682-06.06.1757), 75 Jahre

4. Anna (1699-1762), starb unverheiratet zu Selscheid, 63 Jahre alt.

5. Johann Wilhelm.

Kinder des Johann Diedrich Vollmers (1682-1757):

1. Anna Katharina (1709-1771), 61 Jahre.

2. Anna Sybilla (1712-1766), starb in Selscheid unverheiratet im Alter

von 54 Jahren.

3. Anna Elisabeth Christina (1714-1771), starb in Selscheid unverheiratet

im Alter von 58 Jahren.

4. Ana Christina (1716-1729).

5. Johann Wilhelm (1723-1724).

6. Johann Diedrich (09.03.1727-04.11.1796), 69 Jahre.

7. Henrich Wilhelm, geb. 1729, wurde 1744 konfirmiert, weiteres ist nicht bekannt.

8. Anna Christina, geb. 1733, heiratete 1763 Joh. Diedr. zu Versevörde.

Die Mutter der Kinder 1-5 hieß Sybilla (1683-1723), die der Kinder 6-8

Anna Katharina Kersting aus Versevörde (1692-1766), 74 Jahre, 3. Frau.

(S. 94) . . . Johann Vollmer (1650-1710) stand in verwandtschaftlicher

Beziehung zu Joh. Kellermann in Hilferinghausen; denn Anna Maria Vollmer

starb 1704 und Else Vollmer zu Selschede, die 1718 in Frehlinghausen

starb, sind keine Schwestern gewesen.

. . . Eigenartig ist in der Familie Vollmer die Vorliebe für die

Holzbearbeitung. Der 1719 zu Hohenhagen im Alter von 74 Jahren gestorbene

Vollmers Rötger, wahrscheinlich ein Oheim oder Bruder Johann Vollmers zu

Selschede (1650-1710) war der Gehülfe des Kaspar Voßloh. Die beiden

trieben 1685 am Ohler Pfarrhause die Sparren und Giebel wieder gerade

und arbeiteten 1690 am kirchlichen Backhause, Schuppen und Kruzifixhause

zu Ohle. Beide Söhne des Schreiners D. Wilh. V. zu Neuenrade (1762-1817)

waren Schreiner. Zeitweilig arbeiteten sie gemeinsam in Neuenrade, später

zog der 1808 geborene Friedrich Wilhelm V. nach Witten, wo er 1829 Maria

Wünnemann heiratete und wo noch Nachkommen von ihm leben. Sein Bruder

Joh. Heinrich V. (1814-1885) kam auf seiner Gesellenwanderschaft sogar

nach Paris und arbeitete dort längere Zeit. Das von seinem Vater gegründete

Geschäft vererbte er an seinen Sohn Wilhelm Hermann V. (1850-1918) von

welchem es auf Heinrich Vollmer, den jetzigen Inhaber überging.

Ein Sohn des Schuhmachers Peter Kaspar Vollmer zu Broshagen hieß ebenfalls

Pet. Kaspar und war 1802 auch als Schuhmacher in Erkelze tätig.

Am Schlechtenweg

1838 waren Besitzer Pet. Kasp. Heugel und A. M. Heßmer

1839 Pet. Kasp. Windfuhr und Kath. M. Ebberg

1895 August Windfuhr

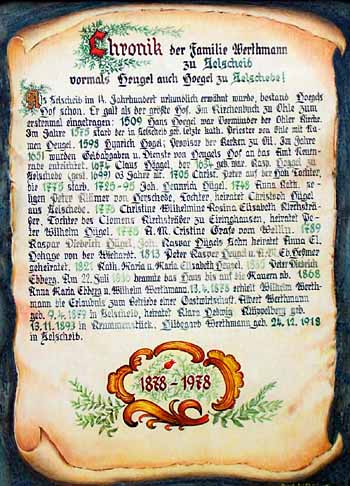

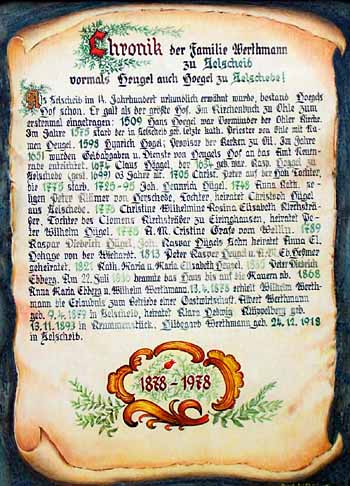

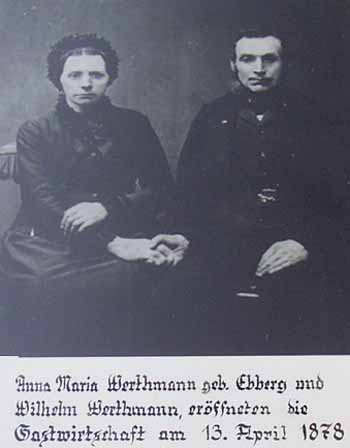

100 Jahre Gastwirtschaft Werthmann in Selscheid

In der Gastwirtschaft Werthmann in Selscheid hängt seit 1978

die nebenstehende Tafel, auf der aus Anlass des 100-jährigen

Bestehens der Gastwirtschaft Werthmann die Geschichte der Familie

festgehalten wurde. Hier die Abschrift:

Chronik der Familie

Werthmann zu Selscheid

vormals Heugel auch

Hoegel zu Selschede

Als Selscheid im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde, bestand Hoegels

Hof schon. Er galt als der größte Hof. Im Kirchenbuch zu Ohle zum erstenmal

eingetragen: 1509 Hans Hoegel war Vormünder der Ohler Kirche. Im Jahre 1575

starb der in Selscheid geb. letzte kath. Priester von Ohle mit Namen Heugel.

1598 Hynrich Hogel; Provisor der Kerken zu Oil. Im Jahre 1651 wurden

Geldabgaben u. Dienste von Hengels Hof an das Amt Neuenrade entrichtet.

1674 Claus Höggel, der 1634 geb. war. Kasp. Hoggel zu Selschede (gest. 1699)

63 Jahre alt. 1705 Christ. Peter auf der Höh Tochter, die 1776 starb.

1725-95 Joh. Hennrich Hügel. 1748 Anna Kath. seligen Peter Klämer von Herschede,

Tochter, heiratet Christoph Hügel aus Selschede. 1776 Christine Wilhelmine

Rosina Elisabeth Kirchsträßer, Tochter des Clemens Kirchsträßer zu Eiringhausen,

heiratet Peter Wilhelm Hügel. 1778 A. M. Christine Grafe vom Wellin. 1789

Kaspar Diedrich Hügel, Joh. Kaspar Hügels Sohn, heiratet Anna El. Hohage

von der Wiehardt. 1813 Peter Kaspar Heugel u. A. M. Eb. Heßmer geheiratet.

1821 Kath. Maria u. Maria Elisabeth Heugel. 1835 Peter Diedrich Ebberg.

Am 22. Juli 1836 brannte das Haus bis auf die Mauern ab. 1868 Anna Maria Ebberg

u. Wilhelm Werthmann. 13.04.1878 erhielt Wilhelm Werthmann die Erlaubnis

zum Betriebe einer Gastwirtschaft. Albert Werthmann geb. 09.04.1879 in Selscheid,

heiratet Klara Hedwig Klüppelberg geb. 13.11.1893 in Krummenstück. Hildegard

Werthmann geb. 24.12.1918 in Selscheid.

1878-1978

|

|

|

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 04.03.1953

Goldenes Wirtsjubiläum im Ohler Gebirge

Interessantes Kapitel Heimatgeschichte - Werthmanns Hof in 4 Jahrhunderten

Plettenberg-Selscheid. Am heutigen Mittwoch sind 50 Jahre

ins Land gezogen, dass der jetzige 74-jährige Selscheider Wirt,

Herr Albert Werthmann, die Konzession erhielt, die von seinem

Vater Friedrich-Wilhelm Werthmann im Jahre 1878 gegründete, damals

noch recht bescheidene Bauernwirtschaft weiter fortzuführen.

Dieses alte Bauernhaus, das in einer besonderen Talmulde zwischen

dem Sohlberge und dem Hasenberge weitab vom Lärm und der Unruhe

unserer Zeit versteckt liegt, ist wohl eines der ältesten

Häuser aus Selscheids Vorzeit. Der alte Torbogen über der

Eingangstür trägt die Zahl 1748, desgleichen bezeugt der 118. Psalm

mit seinem "danket dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte

währet ewiglich", die wahre Herzensgesinnung der Erbauer dieses

Hauses.

Weil der Chronist zu berichten weiß, dass einst in Selscheid ein

mächtiger Feuersbrand vier Häuser eingeäschert hat, ist zu vermuten,

dass Werthmanns Haus im Jahre 1748 zum zweiten Mal aufgebaut worden

ist. Denn dieser Hof gehörte einst dem Geschlecht der Hoegel oder

Heugel, und im Jahre 1575 starb in Ohle der letzte katholische

Priester dieser Gemeinde, ein gewisser Heugel, der aus Selscheid

und dem jetzigen Werthmannschen Hause stammte. Nach dem katholischen

Priester Heugel aus Selscheid berief die Ohler Gemeinde einen

lutherischen Vikar, und es ist gewiss, dass schon zu Zeiten des

Priesters Heugel sowohl Selscheider als auch Ohler Bürger der

Reformation zugetan waren.

Der durch Einheirat und Kauf an die Familie Werthmann übergegangene

Hof war in alter Zeit so groß, dass, so erzählt der Chronist, sieben

Holzfäller in den zum Gut gehörenden Waldungen Bäume fällten, ohne

dass einer den anderen hören konnte. Die uralte, unter Naturschutz

stehende Linde vor dem Hause - leider durch Blitzschlag zerstört -

hat der Gattin des Jubilars den schönen Namen "Lindenwirtin" eingebracht.

Es entwickelte sich aus der anfangs kleinen Bauernwirtsstube, die in

diesem Jahr zugleich auf ihr 75-jähriges Bestehen zurückblicken kann,

die heutige modernisierte Gaststätte mit Pensionsbetrieb. Das alte

Haus, das gänzlich renoviert wurde, erhielt durch Anbau eine sonnige

Veranda. Desgleichen wurde in den Fremdenzimmern fließendes Wasser

angelegt. Viele erholungsbedürftige Menschen aus den verschiedensten

Großstädten unseres Vaterlandes fanden hier im Laufe der Jahre nicht

nur gute Aufnahme und beste Verpflegung, sondern vor allem auch die

so sehr gesuchte Ruhe und Entspannung.

So sind nun viele Generationen über die alte Schwelle dieses Hauses

hinweggeschritten, denn urkundlich ist Selscheid bereits im 14.

Jahrhundert als ein Teil der Grafschaft Arnsberg erwähnt. Mithin

werden dann auch in dieser geschützten Mulde des Werthmannschen

Anwesens die Vorfahren ihre Heimstätte errichtet haben. Dankbar

blickt heute der so hoch betagte Jubilar, ein aufrechter Sauerländer

von bescheidenem und aufrechtem Wesen, mit seiner lieben Ehegefährtin

auf die langen Jahre des gemeinsamen Schaffens und Wirkens zurück.

Auf ihrer Hände Arbeit ruht der Segen des Allerhöchsten.

Noch vor Tagen durch den Schatten der Vergänglichkeit erschreckt,

darf Opa Werthmann wieder der Genesung entgegensehen und im Kreise

seiner Angehörigen dieses nicht alltägliche Fest begehen. Auch die

Dorfgemeinschaft und alle Freunde des Hauses aus nah und fern werden

heute abend in einer kleinen Feierstunde ihre Anteilnahme und Freude

zum Ausdruck bringen. Möge dem biederen Herrn Werthmann und seiner

Lebensgefährtin, das ist der Wunsch der Heimatzeitung, noch manches

Jahr gemeinsamen Wanderns in Zufriedenheit und Gesundheit beschieden

sein.

"Vor meines Vaters Haus steht eine Linde,

vor meines Vaters Haus steht eine Bank,

und wenn ich sie einst wiederfinde,

dann bleib ich dort mein Leben lang . . ."

Schulte zu Breitenfeld (liegt bei 51.23°N 7.8°O)

1865 Landwirt Friedrich Schulte erbaut das Haus, ∞Hulda geb. Wertmann

1928 wohnten in Breitenfeld: Landwirt Fritz Schulte, Kraftfahrer Willy Kohlhage, Knecht Albert Dietz

bis 1955/56 wurde das Gebäude landwirtschaftlich genutzt

1958 K des Nebengebäudes durch Walter und Maria Schrader

1958 K des Haupthauses durch Paul-Heinz (†1998) und Magdalene Decker geb. Schrader

1980 K Friedhelm Bank (†2005)

1998 Gabriele Leyendecker geb. Decker

Schloß Grimminghausen

Haus Grimminghausen - der Loerhof

Nachdem Johann von Rump seinen Anteil an dem Gute Brüninghausen verkauft hatte,

lebte die Familie Rump in Grimminghausen, nach Johann Rump Diedrich, der 1539

den Loerhof oder das Hofgut "nutzte", 1564 wird noch seine Witwe Matharina geb.

Wrede erwähnt. 1526 bebaute Hans Lohagen das Lohagen-Gut zu Grimminghausen.

Das Obereigentumsrecht an Grimminghausen besaß die Familie Ruispe. Hermann

und Guntermann von Ruispe verkauften dasselbe an Hinrich Wyscherd zu Plettenberg

und seine Hausfrau Hunne. Deren Enkel traten es wieder an die von Ruispe ab, und

zwar der Plettenberger Bürger Heinemann Hunolt und Frau bezüglich Lohagen-Gut

1526 an Gerd von Ruispe und Wilhelm Hunolt und Frau zu Sonsbeck betreffs des

Loerhofes 1539 an die Witwe Gerhards von Ruispe (Quelle: Urkunden im Archiv des

Freiherrn von Wrede). 1569 wohnte Jasper Rump zu Grimminghausen, 1573 bis 1612

Kasper Rump.

Durch Verheiratung der Katharina Rump mit Ahasverus von Plettenberg aus Neilen (Nehlen?)

kam die Familie von Plettenberg-Neilen dorthin. Später gehörte Grimminghausen der

zur Reformationszeit ihres Glaubens wegen aus Luxemburg geflüchteten Familie von

Mascherell, und zwar bis 1681 dem Rentmeister von Hörde, Joh. v. Mascherell, der

sich eifrig um den Bergbau in unserer Gegend bemühte. Nach ihm erbte es seine

Schwester, die die Gemahlin des Soester Bürgermeisters Andreas von Dael war. Deren

Tochter Christine Marg. von Dael heiratete Joseph von Katzler, der erst im kaiserlichen

Heere diente, dann im Schwedisch-Polnischen Kriege im Heer des Großen Kurfürsten mit

großem Ruhme ein Schwadron führte und deshalb zum Range eines Obersten aufstieg.

Später befehligte er im holländischen Dienste eine Brigade. Seine Frau starb 1733

in Grimminghausen. Sein Sohn und Erbe Wilhelm Ludolf starb schon 1700 als holländischer

Hauptmann (Hinweis: Dessen Witwe, Helene Christine geb. von der Bersword, starb 1744

in Grimminghausen). Dessen Sohn Niclas Andreas brachte es hier zum preußischen

General-Lieutnant und zeichnete sich im siebenjährigen Kriege aus.

Niclas Andreas von Katzeler kaufte 1751 für 300 Tlr. von der Ohler Kirchengemeinde, die bis dahin der Kirche

zustehenden Einkünfte aus den beiden Gütern zu Erkelsen, welche bestanden seitens

des oberen Gutes in 1 Schwein, 4 Hühner, 1 Pflug- und 2 Handdiensten und des untern

Gutes in 3 Rtlr. 45 St., 1 Pfund Wachs und 2 Hühnern. Niclas Andreas Gemahlin, eine

geborene von Bardeleben, ist 1767 in Grimminghausen gestorben. Der Familie von

Katzeler diensten Jäger Adolf Christoph Hoffmann (†1754) und Schäfer Bernd

Sönnecken (†1763). 1663 wohnten in Grimminghausen noch die Witwe von Mascherell,

Klara geb. Pfreundt, die in dem Jahre den Hof Voßloh für 140 Tlr. von der Ohler

Kirchengemeinde an sich brachte.

1770 kaufte der Freiherr von Haus zu Niederhofen bei Hörde das Gut Grimminghausen, von

dem es 1800 der Freiherr von Kessel zum Neuenhof erwarb, dessen Nachkommen es noch

besitzen (Stand: 1949)....

...Zu Grimminghausen gehören 10 Höfe: Grimminghausen 3, Hohenhagen, Voßloh, Hechtenberg,

Sechtenbecke, Höh, Kleeschlade und Wiehardt...

...Das Haus Grimminghausen ist mit Ausschluss der beträchtlichen Kellerräume im Erdgeschoss

ein zweistöckiges Gebäude von gewöhnlicher Form und Größe und unterscheidet sich nur

durch seine Größe und ein Schieferdach von den übrigen Wohnungen. Die südöstliche Hälfte

des Hauses wurde 1675 angebaut. Ursprünglich soll das gegenwärtige Viehhaus von der

Herrschaft bewohnt worden sein, eine Annahme, welche durch den näheren Augenschein an

Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Pächter auf den beiden Bauernhöfen in Grimminghausen: 1725 Wilh. Wulf, 1749 Jürgen Wulf,

1792 Kasp. D. Lengelsen, 1813 Pet. Kasp. Lengelsen (seine Frau A. Chr. Schulte stammte

aus Elhausen), 1759 D. W. Heßmer, dann Joh. Pet. Heßmer, 1825 Joh. Jak. W. Heßmer, Herm.

D. Lösenbeck, 1837 P. W. Lösenbeck und A. Kath. Holthaus. 1844 kam aus der Bubbecke Matth.

P. Kalthoff. 1856 Holthaus. 1821 wohnte in Grimminghausen Maurer Nikolaus Sturm, 1853

starb hier Zimmermann J. W. Hüttebräucker.

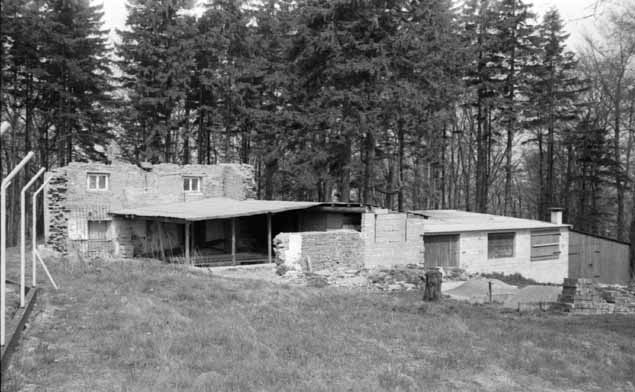

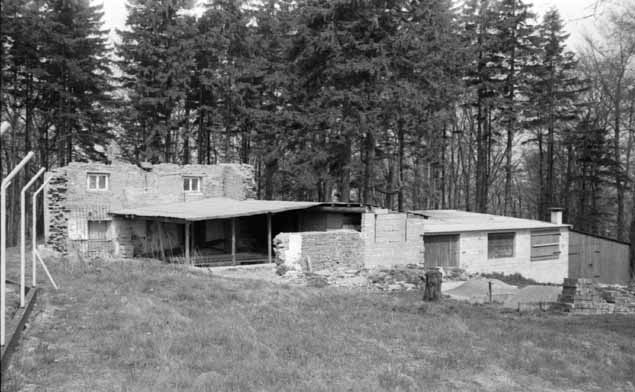

Die Reste von Hohagen Ende der 1950er Jahre. (Archiv: H. Hassel)

Hohagen

1645-1719 Rötger Volmer, der 1685 und 1690 als Zimmermann in Ohle arbeitete

1694-1749 Eberhard auf dem Hohagen

vor 1745 Anton Glingener

1713-1766 Joh. Diedr. Ludemert ∞1746 Christina Glingener (1711-1757)

1758 A. Christine Sirringhaus von Rärin

1734-1776 Joh. Henr. Glingener, Antons Sohn, ∞1761 Elisab. Bröcker von

Hüinghausen; diese ∞1777 Herm. Henr. Clemens Rentrop vom Ramsloh bei Hülscheid

1768-1843 Joh. P. Glingener, Joh. Henr. Sohn, ∞1790 A. Kath. Holthaus,

Tochter des Pet. Kasp. Holthaus auf der Höh. A. M. Kath. Glingener, die Tochter

des J. P. Glingener, ∞1831 Joh. Pet. Becker, Kötter auf der Schibbecke

1723-1803 Wilh. Hollweg und A. M. Christine Mölhof (1760 bis 1802)

1851 P. D. Glingener

1928 wohnte auf dem Hohagen: Landwirt Julius Lengelsen, Packer Julius Lengelsen,

Fabrikarbeiter Wilhelm Lengelsen

Quelle: Einwohnerbuch für Lüdenscheid und den Kreis Altena, 1926/27,

III. Teil Amt Plettenberg, Gemeinde Ohle, S. 359

Einwohner von Hohagen (Post Ohle)

Lengelsen, Heinrich, Fabrikarbeiter

Lengelsen, Heinrich, Fabrikarbeiter, Nr. 35a

Lengelsen, Julius jr., Packer, Nr. 35a

Lengelsen, Julius sen., Landwirt, Nr. 35

Lengelsen, Wilhelm, Gießer, Nr. 35a

Voßloh

Voßloh wurde 1663 Grimminghauser Pachtgut, Hechtenberg noch später.

1599 Joh. Kranß

1682-1716 Adam im Voßloh und A. Else

1723 † Kasp. Biermann (1640-1723)

1808 Pet. Diedr. Voßloh, Friedrichs Sohn, ∞M. Elisab. Hoppe

aus Hüinghausen

1842 † Pet. Wilh. Eick

1926 wohnten auf Voßloh: Landwirt Wilhelm Bangert (Nr.33),

Fabrikarbeiter Ewald Schmidt (Nr. 33a)

1928 wohnte in Voßloh: Invalide Ewald Schmidt

Zu den Eigenhörigen des Hauses Brüninghausen gehörte 1570 "Kranß im Voßloe

tho Gryminckhusen hie selbst, syn moder und syn frauwe und kynder und

alle syn broder und suster" (Quelle: Adelsarchiv v. Werde-Amecke, Nr. 171,

12. April 1570)

Hechtenberg

1644-1718 Volmer Voßloh und A. geb. Hechtenberg (1642-1717)

1675-1745 Joh. Adolf vom Hechtenberg

1761 Joh. Pet. Hechtenberg, Adolfs Sohn, ∞A. Kath. Grote (1740-1795),

Tochter des Moritz Grote aus der Lingenbecke

1766-1822 Andreas Hechtenberg, Joh. Pet. Sohn, ∞1803 Christine

Elisab. Holthaus, Tochter des Kasp. Holthaus auf der Höh

Diedrich W. Holthaus

1926 wohnten in Hechtenberg: Fabrikarbeiter Gustav Mittendorf (Nr. 32),

Landwirt August Werthmann (Nr. 32)

1928 wohnte in Hechtenberg: Landwirt August Werthmann

Hechtenberg, noch mit Stroh gedeckter Einöd-Hof am Wege von Grimminghausen nach Wellin; wurde in der

Nacht zum 7. September 1949 durch Blitzeinschlag in Brand gesetzt und brannte bis auf die Grundmauern

ab; Pächter war damals Hubert Arns, Eigentümer Werthmann aus Erkelze (vermutlich eher aus Selscheid);

Quelle: Einwohnerbuch für Lüdenscheid und den Kreis Altena, 1931/32

Einwohner in Hechtenberg (Post Ohle)

Middendorf, Gustav Fabrikarbeiter

Werthmann, August, Landwirt

Höh

1650-1728 Pet. Eberh. Wolf, kath., und A. Kreikebaum (1675 bis 1734)

1691-1753 Jürgen Wolf

1758 Joh. Kasp. Wolf, Jürgen Wolfs Sohn, ∞Kath. Elisab. Greve vom

Herscheider Baum

1767 Joh. Diedr. Dickehage auf der Höh

1730-1772 Christoph Holthaus und Frau A. Gertr. (1697-1772)

1696-1780 Joh. Herm. Dunker

1730-1808 Joh. Pet. Holthaus und Frau A. Marg. (1733-1800)

1813 Pet. Wilh. Holthaus

1840 Kasp. Diedr. Holthaus und A. Kath. Elisab. Birke aus Bremcke

Karl Vollmer (*25.06.1858), und Frau Karoline geb. Alberts (*01.02.1868), auf

der Höh; feierten 1940 ihre Goldene Hochzeit

1926 wohnten in Höh: Landw.-Geh. Karl Vollmer jr., Landwirt Karl Vollmer

sen., Landw.-Geh. Wilhelm Vollmer

1928 wohnte in Höh: Landwirt Karl Vollmer

Sechtenbecke

1648-1722 Henrich Schnieder in der Sechmecke und Gertrud (1656-1723)

Wilh. in der Sechmecke und Kath. Elisab. (1711-1747)

1685-1755 Joh. Pet. i. d. Sechmecke und Maria (1681-1757)

1748 Joh. Wilh. ∞als Witwer A. Elisab. Hügel aus Böddinghausen (1712-1757)

1758 Klara A. Syb. Rottmann aus Böddinghausen (1731-1758)

1759 A. Gertr. Sur aus Erkelsen

1810 P. Kasp. Sechtenbeck

1767-1841 Friedrich Sechtenbeck und A. Syb. Chr. Pieper

1841 Karl Fr. Wilh. Sechtenbeck ∞Wwe. Eick im Voßloh, ∞1848 A. M. Cordt

1926 wohnten in der Sechtenbecke: Landwirt Eduard Schmidt (Nr. 28),

Fabrikarbeiter Emil Schmidt (Nr. 28), Landwirt August vom Wege (Nr. 28a)

1928 wohnten in der Sechtenbecke: Meister Albert Schmidt, Rentner Eduard Schmidt,

Speisewirtschaft und Landwirt August vom Wege

Die Sechtenbecke in den 1960er Jahren. Foto: Martin Zimmer

Quelle: "Alt Ohle im Bild", September 1982, Martin Zimmer;

mit Zeichnungen von Peter Krasemann

Die "Alte Sechtenbecke"

Östlich des heutigen Parkplatzes Grimminghausen hinter Selscheid

liegt der Hof Sechtenbecke. Er wurde jahrhundertelang von der

Familie gleichen Namens als selbständiger Bauernhof bewirtschaftet

und bewohnt.

Bei so manchen älteren Bewohnern Selscheids und der umliegenden

Bauernschaften weckt der Name Sechtenbecke noch heute Erinnerungen

an längst vergangenen Zeiten. So weiß man zu erzählen, dass dieses

Gehöft schon seit vielen Jahren zu den Besitzungen von Schloss

Neuenhof bei Lüdenscheid gehört und ihre Bewohner neben der

Entrichtung von Pachtgeld verpflichtet waren, diesen Hof in

Ordnung zu halten. Dazu gehörten u. a. Ausbesserungsarbeiten

am Strohdach, an Türen, Fenstern und Mauerwerk.

Um 1880 änderten die Bewohner der "Alten Sechtenbecke" erstmals

ihren Namen. Eine Familie Schmidt aus Holthausen zog dort gleich

zwanzig Kinder groß! Einer der Schwiegersöhne, August vom Wege

aus Holthausen, eröffnete später eine Sommerwirtschaft. Sie wurde

gern von Ohler Spaziergängern am Sonntag besucht. Eine kühle

Flasche Bier, die vom Wege in seinem selbst angelegten Keller

unweit des Hauses lagerte, soll schon diese Wanderung wert

gewesen sein.

Alljährlich am Silvestertage, wenn die Neujahrssänger von Selscheid

durchs Ohler Gebirge ziehen, und auf den entlegenen Gehöften das

neue Jahr ansingen, sind es auch die Bewohner des Hofes Sechtenbecke,

die diesen Gruß vernehmen.

Kleeschlade

1696 Wilm vom Brinke in Frehlinghausen

1743 Pet. Birkenhof und Frau Christina (1685-1749)

1759 Joh. Herm. Kohlhage

1778 Joh. Wilh. Hollweg, starb 1803 im Alter von 80 Jahren

1780 Pet. Kasp. Inne; Joh. Anton Hesmerg aus Landemecke bei

Herscheid, ∞Joh. W. Hollwegs Tochter A. Christ. M.

1784-1836 Kasp. Leopold Hesmer und M. Kath. Funke

1834 Oet. Wilh. Hesmerg

1905 Heinrich Geisweidt

Am Anfang dieses Jahrhunderts (nach 1900) ist das Haus abgebrannt.

Vor 60 Jahren saß der rote Hahn

auf dem Hof Kleeschlade

Alter Bauernhof sank vor sechs Jahrzehnten in Schutt und Asche -

Er wurde nicht wieder aufgebaut - Wie Ohle den Brandopfern half

- Zur morgigen Wanderung der Plettenberger SGV-Abteilungen zur

Kleeschlade

Es war am Tage nach Pfingsten und etwa um das Jahr 1905. In Ohle war

Kirmes. Der Pfingsdienstag war bekanntlich der Hauptkirmestag. Am

morgendlichen Kirchweih-Gottesdienst erschien nicht eine Familie aus

dem Ohler Gebirge. Auch am Nachmittag, als der Kirmestrubel begann,

waren keine Bauersleute, auch keine Kinder "vom Berge", wie man früher

sagte, zu sehen. Ich weiß noch, wie mein Vater zum Pastor Haverkamp

sagte: "Wenn bis heute abend noch keiner vom Berge kommt, dann müssen

wir hinauf, dann ist etwas passiert."

Eine Tragödie in den Bergen

Am Abend gegen 6 Uhr kamen die ersten Bergbauern zur Kirmes. Da erfuhren

wir auch, warum sie nicht schon am Morgen gekommen waren. Die "Kleeschlade"

war um 10 Uhr morgens abgebrannt, und alle Bauernfamilien von Erkelze,

Selscheid und den Grimminghauser Höfen waren zur Hilfeleistung zur

Kleeschlade geeilt.

Aber jede Hilfe kam zu spät. Das strohgedeckte Bauernhaus brannte

vollkommen nieder. Der Bauer, der mit seiner Frau auf dem Felde arbeitete,

konnte kein Stück Möbel oder Hausgerät retten. Die Frau wurde allgemein

bedauert, ihr gesamter Vorrat an Leinen war ein Raub der Flammen geworden.

Der Bauer hies Heinrich Geisweidt und stammte vom Grävinglöh, wo sein

Vater, der "Kleubur", um diese Zeit der Besitzer war.

Vorbildliche Hilfsbereitschaft

Dem abgebrannten Heinrich Geisweidt wurde jedoch eine unerwartete Hilfe

zuteil. Auf Anregung des langjährigen Ohler Gemeindevorstehers Fritz Maiweg

wurde eine Geldsammlung durchgeführt. Im Dorf Ohle musste ich die Sammlung

vornehmen. Die Bauern gaben alle Zehnmark-Goldstücke, einige sogar ein

Zwanzigmarkstück. Viele kleine Leute gaben fünf Mark oder zumindest einen

Taler. So wurde den armen Abgebrannten durch diese schöne Opferbereitschaft

der Dorf- und Volksgemeinschaft in der ersten Not geholfen.

Nur am Rande sei noch erwähnt, dass wir am ersten Schultag nach den

Pfingstferien aus Schillers "Lied von der Glocke" die Feuersbrunst lesen

und auswendig lernen mussten. Unser Lehrer Carl Hüser legte großen Wert

darauf.

Die Kleeschlade, ein Pachtgut des Grafen Busche-Kessel und zum Gut

Grimminghausen gehörend, wurde nicht wieder aufgebaut. Nach dem Brande

wurden Felder und Wiesen zunächst in eine große Viehweide umgewandelt.

Heute stehen dort dicke Tannen. Nur unter der kundigen Führung von

Wanderfreund Klaus Schötke werden die Plettenberger Abteilungen des SGV

am morgigen Sonntag die Stelle wiederfinden, wo einst Heinrich Geisweidt

in harter Arbeit den Acker bestellte und an einem schönen sonnigen

Kirmestag den Untergang seines Besitzes erleben musste.

Viele Höfe sind im Laufe der Jahrhunderte im Raum Ohle abgebrannt. Die

meisten wurden wieder aufgebaut. Unter denen, die nicht erneuert wurden,

waren beispielsweise zwei kleine Kotten in der Nähe von Grävinglöh, deren

Stätte unbekannt ist.

Sodann war auf dem Sundern an der "Sundes Vuahr" in der Nähe von Elhausen

ein Jägerhaus, ferner auf der Burg ein Bauernhof, dessen Standort man noch

nicht festgestellt hat. Im Brüninghauser Tal befand sich ebenfalls ein

Jägerhaus, die "Brüninghauser Höh", und ein weiterer Kotten , die

"Brüninghauser Becke", aber davon ein andermal.

(Quelle: ST 1965, Autor: Ewald Baberg)

Wiehardt

1697 starb die alte "Wiehärdtsche", aus Maastricht gebürtig, im

Alter von 70 Jahren

1698 und 1709 Heimann auf der Wiehardt; er mauerte auch

1652-1750 Joh. Wilh. auf der Wiehardt gen. Luxemburg

1750 Joh. Jost Hohage und Helene Christine (1704-1738)

seit 19?? Wanderheim der SGV-Abteilung Lüdenscheid (26 Betten,

8 Matratzenlager, 50 Sitzplätze)

1926 wohnten auf der Wiehardt: Landwirt Gustav Hurst (Nr. 31),

Landwirt Wilhelm Hurst (Nr. 31)

Das SGV-Heim der Abteilung Lüdenscheid auf der Wiehardt im Juni 2010.

Foto: Hassel

Brüninghauser-Becke

1694-1739 Joh. Herm. Hink

1740 Joh. Diedr. Hink

1673-1743 Hans Becker

1752 starb der alte Schneider Honigmann

1798 Joh. Pet. Sur, Joh. Henr. Sohn, ∞Kath. Elisab. Brinkmann

aus Vorrats Hause.

Das Haus brannte ab und wurde nicht wieder aufgebaut.

Brüninghauser-Höh

1664-1711 Wilm Brinkmann aus Frehlinghausen, er wohnte erst auf

der Kleeschlade, seit 1696 auf der Br.-Höh; seine Söhne Joh. Diedr. (*1700)

und Christoph (*1702) erwarben 1728 bzw. 1730 Bürgerrecht in Plettenberg

1713 Pet. Birkenhof ∞Christine vom Oberen-Holte, Wilms Witwe

und 3. Frau

Das Haus wird abgebrannt sein.

Quelle: Einwohnerbuch für Lüdenscheid und den Kreis Altena, 1931/32,

III. Teil Amt Plettenberg, Gemeinde Ohle, S. 467

Einwohner in Selscheid (Post Ohle)

Baberg, Ernst, Holzhandlung u. Landwirt, F. Werdohl 172

Herzog, Albert, Fabrikarbeiter, Nr. 39a

Holthaus, Karl, Fabrikarbeiter

Holthaus, Karl, Rentner

Holthaus, Wilhelm, Fabrikarbeiter

Mittendorf, Fritz, Landw.-Geh.

Mittendorf, Wilhelm, Landw.-Geh.

Mittendorf, Wilhelm, Landwirt

Schmidt, Eduard, Rentner

Simon, Friedrich, Lehrer

vom Wege, August, Landwirt

Werthmann, Albert, Fabrikarbeiter

Werthmann, Albert, Gastwirtschaft

Windfuhr, August, Fabrikarbeiter

Quelle: Text zu einem Dia-Vortrag "Aus der Geschichte der Bauerschaft Selscheid"

von Martin Zimmer (in den 1990er Jahren)

Aus der Geschichte der Bauerschaft Selscheid

Name: Das in hiesigen Flur- und Ortsnamen enthaltene fränkische

Grundwort "scheid" (scetha) ist im märkischen Sauerland häufig

vertreten, ebenfalls im Bergischen, an der unteren Sieg und

westlich vom Rhein bis Saarbrücken. Ursprünglich Flurnamen.

Renscheid und Timscheid in der Ohler Gemarkung sind unbesiedelt.

Ortschaften Herbscheid und Walscheid bei Werdohl entstanden erst

nach Teilung der Marken.

Scheid: meistens eine Grenz-, Wasser o. sonstige Scheidung. Südwestlich

vom Sundern grenzen aneinander die Fluren von Selscheid, Erkelze und

dem Berge Renscheid.

Sel (Sielen): Einsattelung im Gebirge, Durchlass für den Verkehr.

Statt Erkelze schrieb man im 16. Jahrhundert Erkelsche (Platt so

gesprochen).

Plattdeutsch: Statt Selscheid "Selsche". Richtige Form des Namens

von Erkelze = Erkelscheid. Östlich von der Lenne und nördlich von

der Ruhr hat "scetha" unter sächsischem Einfluss die Form "schede"

erhalten, z. B. Leinschede, Dröschede, Brenschede (viele fränkische

Flur- und Ortsnamen mit "ing" und "scheid" = Gebiet der ripuarischen

Franken, von in alter Zeit besiedelt).

Aus Selscheids Vorzeit

Auszüge aus P. D. Frommann "Von der Hünenburg auf dem Sundern . . .",

S. 74: Selscheid zwischen Ebberg (Sohlberge) und Hasenberg in Einsattelung,

Senke - Sel = Art Durchlass oder Sielen. Urkundlich erwähnt im 14.

Jahrhundert, damals Teil der Grafschaft Arnsberg. Deren Grafen hatten

Johannes Wesselberg mit dem Zehnten zu Selscheid und Grimminghausen

belehnt. Zu jener Zeit gab es vier Bauerngüter in Selscheid:

Hoegels Hof = Haupthof, Obereigentumsrecht war später versplittert.

1474 verfügte über Heugels Hof der aus Plettenberg stammende Heinrich

Steynhoff, Probst zu Worms und Kanonikus an der Kirche hl. Apostel zu

Köln. Er wies 4 rhein. Gulden, die als Einkünfte aus dem Hof kamen, der

damals neu gergündeten Kapelle der Kirche Plettenberg zu - zum Unterhalt

für den Vikar. In den folgenden Jahrhunderten bezog die Kirchengemeinde

zu Plettenberg vom Gut 7 1/2 Rtlr., 1 Schuldschwein, 4 Hühner.

Ebbergs Gut zweitgrößtes, der Name stammt von der Lage am Fuße

des Ebbergs. Im 16. Jahrhundert anscheinend recht wohlhabend, denn Johann

Ebberch lieh Kaspar Rump zu Grimminghausen 34 Rtl. gegen Verpfändung

eines Landstücks.

Vollmers Gut: Noll (Middendorf), erwähnt 1598 Lamberts Volmar,

zehntpflichtig nach Grimminghausen, Abgaben an die Ohler Kirche, u. a.

aich Lehns- und Herbstdienste. S. 76: Als 1777 die Herscheider Mark

aufgeteilt wurde, wurde Vollmer den Halbbauern zugerechnet, Hoegel und Ebberg zu Bauern, Eickesmann zu Köttern.

S. 77: 1765 hatte Selscheid nur 35 Einwohner, die sich auf 5 Familien

verteilten: Peter Heinrich Ebberich, Kaspar Heugel, Diederich Volmersmann,

Diederich Eickesmann, Andreas Wolf.

Getreide musste in der stattlichen Mühle zu Versevörde gemahlen werden.

Der letzte katholische Priester von Ohle hieß Heugel. Er starb 1575. Nicht

selten wurden Selscheider Landwirte in den Ohler Kirchenvorstand berufen

als Kirchmeister, Provisoren oder Vormünder.

1618 war Clemens Pieper, dessen Vater in Selscheid unter der Eiche wohnte,

erst Jäger und Fischer zu Pungelscheid, später kurfürstlicher Frone zu

Altena. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlernten vier Selscheider

Knaben das Tuchmacherhandwerk in Plettenberg (u. a. zwei Brüder Middendorf).

Am 25. Januar 1826 brannte Vollmers Gut ab und am 22. Juli 1836 Hügels Haus.

1878 wurde die Schankkonzession für Wilhelm Werthmann erteilt.

Verwaltungsgeschichte

Am 3. Dezember 1940 Antrag der Gemeindevertretungen von Stadt Plettenberg

und Amt Plettenberg auf Zusammenschluss zur Stadt Plettenberg. Ohle stimmte

nicht zu (4 Gegenstimmen, 1 Enthaltung, 1 dafür). Am 21.12.1940 wurde mit

Wirkung zum 1. April 1941 durch den Oberpräsidenten bestimmt: "Die Gemeinden

Plettenberg-Stadt, Plettenberg-Land und Ohle im Kreis Altena werden zu einer

Gemeinde, Stadt Plettenberg, zusammengeschlossen."

Geschichte dieses Beschlusses: Der Ursprüng von Plettenberg liegt im 9./10.

Jahrhundert. 1144 erste Erwähnung "Pletenbreth", vorher unter "Heslipho"

bekannt. Um 1000 Entstehung der Kirchengemeinde Ohle, das von ca. 1301 an,

als die Burg Schwarzenberg gebaut wurde, vom bisherigen Verwaltungsgebiet

Hunenburg in das Amt Schwarzenberg integriert wurde.

1350 kommt Plettenberg durch Verkauf in den Besitz der Grafen von der Mark.

Plettenberg verließ damit das Amt Schwarzenberg und wurde als Stadt (Stadtrechte

1397 durch Graf Dietrich) eigenständig (Befestigung mit Mauern, Türmen, Gräben).

Plettenberg lag zentral, umgeben vom restamt Schwarzenberg, der späteren

Landgemeinde mit ca. 100 qkm Ausdehnung.

Das Kirchspiel Ohle (mit Bauerschaften, Gehöften im Ohler Gebirge) wurde

1353 dem neu gegründeten Amt Neuenrade zugeschlagen. Die Dreiteilung des

Plettenberger Stadtgebietes war vollzogen. Die weitere Entwicklung der einzelnen

Gemeinden sollte ab jetzt über 5 Jahrhunderte getrennt verlaufen.

Quellen zur Geschichte des Amtes Plettenberg:

1486 Schatzbuch der Grafschaft Mark. Es berichtet von 120 Bauernfamilien

(21 kölnischen, 58 freimärkischen, 41 Hofesleuten). Die Verwaltung erfolgte

von der Burg Schwarzenberg aus, daher auch Amt Schwarzenberg.

von 1809 bis 1866 stand das Amt unter gemeinsamer Verwaltung mit der Stadt

und durch eine gemeinsame Bürgermeisterei, von Vereinigung war aber keine Rede.

In den Landgemeinden gab es eigene Gemeindevorsteher und Amtmänner. Eine

Veränderung der Situation ergab sich durch die französische Fremdherrschaft unter

Napoleon. Am 28. Juli 1809 wurde Freiherr Karl Christoph Adolf Johann zu

Plettenberg zum Maire (Bürgermeister) bestimmt. Dabei war der Raum Plettenberg gar

nicht auf eine kommunale Neugliederung vorbereitet. Stadt und Amt waren in ihrer

wirtschaftlichen Struktur, ihrer verwaltungstechnischen und gemeindepolitischen

Einstellung zu verschieden. Demzufolge kam es 1866 wegen persönlicher Interessen

und Machenschaften zur Verwaltungstrennung. Die strukturellen Gegensätze zwischen

Stadt und Amt: Stadt = Die Bevölkerung lebte auf engem Raum, führte ein städtisches

Leben. Amt = Der Charakter war geprägt von ländlich gebliebenen Eigenarten.

Bäuerliche Interessen domonierten in diesem nur locker besiedelten Bereich. Diese

Kriterien erforderten eine eigene, den Besonderheiten angepaßte Verwaltung.

Ohles Abschied von Neuenrade und die Eingliederung ins Amt Plettenberg geschah 1890

freiwillig. Bedingung war die Wahrung der Selbständigkeit mit eigenem Bürgermeister,

Rat und Etat. Lediglich die Beziehungen zum anderen Pol, dem Amt, sollten vertieft

werden. Die Stadt Plettenberg entfaltete inzwischen ein Eigenleben. Ihre Zentralität

strahlte natürlich ins Amt aus. Alt Mittelpunkt des Flußachsenkreuzes (Else/Oester,

Grüne) und als Verkehrsknotenpunkt war sie von großer Bedeutung und von allen

Amtseingesessenen schnell zu erreichen. Hinzu kam die kulturelle Entwicklung (Bau

der Realschule/Gymnasium, Schützenhalle), die allerdings ohne Unterstützung des

Amtes nicht möglich gewesen wäre. Inzwischen wurden die Siedlungsflächen langsam

eng, nicht zuletzt bedingt durch die steigende Zahl der Wirtschaftsbetriebe. mehr

Raum war notwendig. Die Notlage nach dem I. Weltkrieg trieb die Neuordnung voran...

Auszüge aus der Schulchronik (von Lehrer Dieter Dringenberg, S. 1-192)

I. 1. Geschichte des Schulortes

S. 1 Haus Albert Werthmann, wahrscheinlich ältestes Haus, einst im Besitz

eines gewissen Höggel. Er hatte den größten Grundbesitz.

1920 wohnten in Selscheid folgende Familien: Mittendorf gen. Vollmer,

Holthaus gen. Äikes, Baberg gen. Ollen Ebbes (Ebberg, früherer Besitzer),

Hügel gen. Nien Ebbes (Neuen Ebberg, durch Erbteilung aus dem Ollen Ebbes

entstanden), Herzog gen. Häöih (Höh bei Grimminghausen, weil dort früher gewohnt),

Windfuhr am Schlechten Weg (ca. 200 m südöstlich von Selscheid).

S. 2 Wirtschaft des Ortes in Händen von Albert Werthmann; wochentags selten

besucht, von älteren Leuten gar nicht. Sonntags kommen ältere Besucher aus der

Umgebung zum Skatspielen, hat aber nachgelassen, weil "die Jugend, halbwüchsige

Jungen und auch Mädchen, durch lauten Lärm und anstößiges Benehmen ruhigeren Leuten

den Aufenthalt verleidet." Bewohner Selscheids reden sich mit "Du" an, das bedeutet

aber nicht besondere 'Herzlichkeit des Verkehrs'.

Den größten Grundbesitz hat gegenwärtig der Landwirt Mittendorf: einschließlich

Wald rd. 300 Morgen zusammenhängender Grund, deshalb auch eine eigene Jagd.

Landwirtschaft betreiben außerdem noch Baberg und Hügel. Die übrigen Einwohner

sind im Hauptberuf Fabrikarbeiter in Kleinhammer/Werdohl. Sie besitzen - außer

Herzog, der nur gepachtet hat - alle etwas Grund und Boden, halten sich 1 bis 2

Kühe und lassen sich ihre Äcker von den Landwirten gegen Bezahlung mit dem Pferd

bearbeiten.

Die Häuser in Selscheid waren bis vor 30 Jahren (um 1890) sämtlich mit Stroh

gedeckt. 1920 waren es nur noch die Häuser von Holthaus, Werthmann und Hügel.

Die Eigentümer bedauern, dass sie in der Inflationszeit keine Ziegel gedeckt

hatten. Strohdächer erforderten viele Reparaturen, die der Decker aus Herscheid

(der alte Lohmann von Oberholte) ausführt.

S. 3 - Bei fast allen Bauernhäusern befand sich ein Backes (Backhaus). In ihm wohnten

früher fast überall Mieter. Gegenwärtig (1920) sind keine Mieter mehr vorhanden.

Der Grund dafür: "Man würde sich auch mit Händen und Füßen dagegen sträuben,

da man sich nicht gern in die Fenster sehen lässt und am liebsten ganz abgeschlossen

für sich ist. Ich schließe daraus, dass die Landwirte auf diese Einnahme heute nicht

mehr angewiesen sind, es ihnen also besser geht als früher."

Wiesen und Felder bringen dank besserer Düngung mehr Erträge. Trotzdem preist man

'die gute alte Zeit'. Alle Besitzer haben heute Pferde, früher fast nur Ochsen.

"Viel Verkehr pflegen die Selscheider nicht untereinander."

1924 Streit zwischen Baberg und Mittendorf wegen Wegegeschichte mit Rechtsstreit.

Chronist: "Für eine Person, die in geselligen Verhältnissen groß geworden ist,

ist das Leben in Selscheid nicht besonders angenehm. Die herrliche Umgebung

vermag allerdings über manches hinweg zu helfen."

S. 4 - Der Ackerbau ist wegen des steinigen Bodens wenig ergiebig. Die Viehzucht

bringt mehr ein. Die Milch wird verbuttert, entrahmte Milch zur Viehaufzucht verwendet.

Die Alltagskost der Menschen ist einfach. Auf eine besondere Zubereitung wird wenig

Wert gelegt.

1920 - Selscheid erhält elektrisches Licht. Die Landwirte kaufen sich Elektromotoren

zum Antrieb der Dreschmaschinen, Kreissägen und Mühlen. - Hinter Werthmanns Haus

liegt der alte Brandteich, der schon lange Jahre leer ist. Gegen Brand und

Blitzschlag ist man völlig schutzlos.

1922 - Inflationszeit. Landwirt Baberg lässt seinen Schoppen zu einem Wohnhaus

umbauen, das im Sommer 1923 von Bankdirektor "Lagarie" aus Barmen bewohnt wird.

1927 - Es gibt Pläne für einen Straßenbau von Selscheid nach Ohle. Der Baubeschluss

wird laut Zeitungsbericht am 02.06.1927 gefasst. Im Juli 1927 wird in der Jeutmecke

eine große Baracke aufgestellt als Unterkunft für rund 100 Wegebau-Arbeiter. Die

einzelnen Teile der Baracke werden mit dem Auto bis zum Kanal in Elhausen gebracht,

von hier aus geht es weiter über den 'Schlechten Weg' am Bach entlang bis zur Jeutmecke.

Beginn der Arbeiten ist dann im August 1927 in dem Buchenwald westlich vom Brauck.

Ende April 1927 - Landwirt Fritz Hügel vom "Nien Ebbes Hof" (neuen Ebberg-Hof) in

Selscheid stirbt. Damit endet die Geschichte des Namens Hügel in Selscheid (früher

Höggel/Hügel), jetzt Werthmann'sches Haus. Aus diesem Haus stammte auch der letzte

katholische Geistliche von Ohle (1555, vor der Reformation).

S. 6 - Am 01.10.1927 sind die Erdarbeiten für die Straße Selscheid - Ohle abgeschlossen,

am 01.06.1928 ist die Baustraße bis Selscheid fertiggestellt., im Oktober 1928 ist

die Fahrbahn fertig, die Straße ist nunmehr mit schweren Lasten befahrbar. Der Beweis:

ein schwerer Lastwagen mit der Drei-Zimmer-Einrichtung für den Lehrer kam glatt den

Berg hinauf. - Seit Fertigstellung der Straße kommt zunehmend Kfz-Verkehr nach Selscheid,

was anfänglich ein großes Staunen bei der Selscheider Bergbevölkerung auslöst. Die

Straße wird zunehmend genutzt: Ärzte, Kranke, Lieferanten und 'bequeme Leute' freuen

sich über die Möglichkeit, mit dem Kfz bequem nach Selscheid zu kommen. Darunter sind

auch solche, die diese Straße als 'Bergprüfungsstrecke' nutzen und 'mit ihrem

Geknatter die sonst stille Gegend erfüllen. Selscheid - Dornröschen - erwacht!

Als angenehm empfinden es die Leute, dass uns die 'Monarchen' (Erdarbeiter) verlassen

haben. Sie waren uns etwas zu lebhaft. Das Schwingen von Beilen und Knüppeln,

Gewehrgeknatter und lärmendes Johlen, der Anblick von bis zur Bewußtlosigkeit

betrunkenen, viehisch und oft in schamloser Weise entblößt am Wege liegende Gestalten,

all' die Unruhe, sie liegt hinter uns wie ein böser Traum. Gott sei Dank!

Geplant war die Weiterführung der Straße bis Grimminghausen/Solmecke nach

Kleinhammer - der bisherige Waldweg dortin war in einem schlimmen Zustand -

doch Geldmangel verhinderte die Weiterführung des Straßenbaues. Waldwege waren

früher reine Interessentenwege, sie wurden von den Grimminghauser Bauern unterhalten.

Besondere Verdienste um den Ausbau zu einem befahrbaren Weg (früher war dort nur

ein Weg, der durch das Wasser der Solmecke und sumpfigen Boden führte) hat sich der

alte August Kirchhoff in seinen jüngeren Jahren erworben.

1930 - Im Sommer wird eine Wasserleitung zur Schule verlegt. - Der Brandteich

neben dem Werthmannschen Haus wird von der Feuerwehr für Übungen genutzt.

1931 - Im Sommer Aufstellung der Selscheider Feuerwehr. - Die Ohler Feuerwehr

erhielt eine Motorspritze, so dass die Handspritze an die Selscheider abgegeben

werden konnte. Damit gibt es in Selscheid erstmalig einen selbständigen Löschzug

(20 Mann).

1932 - Renovierung der Schule während der Herbstferien (neuer Innenanstrich,

außen wird das Holzwerk erneuert, der Abort außen gestrichen) durch zwei Erwerbslose,

die zwei Tage in der Woche Pflichtarbeit für die Gemeinde leisteten. "Wenn die Arbeit

auch nicht ganz sachgemäß ausgeführt wurde, so hat die Schule doch ein freundlicheres

Aussehen erhalten."

1932 - Zwischen Grimminghausen und Voßloh wird ein Brandteich (Feuerlöschteich)

angelegt. - Im Sommer

baute Landwirt Baberg ein neues Wohnhaus mit Stallgebäude. "Vorzügliche Steine

-Grauwacke - wurden aus dem 'Penninghahn' (?) gebrochen." Das alte Wohnhaus wurde

wegen des schlechten Daches abgebrochen.

S. 7 - 1933 - Am 30. Januar wird der Führer der nationalsozialistischen Bewegung

zum Reichskanzler ernannt. "Wenn auch die Not in unserem deutschen Volke (rund

6 Millionen Erwerbslose) in unserer engeren Heimat weniger spürbar ist, so griff

sie doch auch hier in einzelne Haushalte. Doch jetzt geht es aufwärts!"

1933 - März, Wahlergebnis im Ohler Gebirge: 80 Prozent Nationalsozialisten, der

Rest deutschnational. - Am 1. Mai beteiligen sich die Selscheider und die Schule

an den Mai-Feiern in Ohle. - November 1933: Die Bevölkerung unseres Schulbezirkes

bekennt sich restlos (100 Prozent) zum Nationalsozialismus.

1934 - Juni: Der Wiederaufbau bringt auch den Steinbruch in der Solmecke wieder

in Betrieb. Erleichterung für die Abfuhr durch Straßenneubau von Kleinhammer durch

das Tal der Solmecke. - Die Verbindungswege zwischen den einzelnen Gehöften lassen

sehr viel zu wünschen übrig, sind bei regnerischem Wetter fast unbegehbar.

September 1934: Der Schulbezirk Selscheid wird der Ortsgruppe Ohle der NSDAP als

selbständiger Block angeschlossen. Die Zahl VIII, eingeteilt in zwei Blockbezirke

(Selscheid und Grimminghausen).

1935 - April: Keine Arbeitslosigkeit mehr.

1936 - März: Planungen für einen Schulneubau durch die Regierungskommission, gleichzeitig

Planung einer Wasserleitung, da in trockenen Sommern die vorhandenen Brunnen nicht

ausreichen.

1936 - Juli: Das Grundstück für den Schulneubau - gegenüber dem Babergschen Haus - wird

erworben.

1936 - August: Die geplante Wasserleitung wird vermessen. Das Wasser soll unterhalb

des großen Teiches an der Solmecke aufgefangen und über den Hasenberg geleitet werden.

Ein Hochbehälter soll oberhalb von Selscheid am Hasenberg errichtet werden.

1936 - Juni bis September: Der Weg Selscheid - Grimminghausen wird ausgebaut und mit

einer festen decke versehen.

1936 - Oktober: Baubeginn für die Wasserleitung in der geplanten Weise. Infolge

anhaltender Regenfälle gestalten sich die Arbeiten sehr schwierig. - Beginn der

Ausschachtungsarbeiten für die Schule. Die gestalten sich schwierig, weil viel Fels

ansteht.

S. 10 - 24.11.1936: Richtfest für den Schulneubau.

1937 - 15. Juli: Einweihung der neuen Schule.

1938 - Karl Baberg beginnt neben dem Babergschen Haus mit Ausschachtungsarbeiten

für ein Wohngebäude. Material- und Arbeiterknappheit wegen des Baus des Westwalls.

Der Bau wird auch 1939 nicht fertig.

1939: Die Gutsverwaltung von Grimminghausen läßt am Wege zur Sechtenbecke ein neues

Waldarbeiterwohnhaus entstehen. Der Ausbruch des Krieges im August verzögert die

Fertigstellung.

S. 11 - Die Schulgemeinde wurde 1919 gebildet und umfasst folgende Ortschaften bzw.

Gehöfte: Selscheid, Erkelze, Winterhof, Sechtenbecke, Höh, Wiehard, Hechtenberg,

Voßloh, Grimminghausen, Hohagen und Breite(n)feld. Bis 1919 besuchten die Kinder

die zweiklassige Schule in Ohle. Von den Orten bzw. Gehöften der Schulgemeinde

gehören Grimminghausen, Voßloh, Hechtenberg, Höh, Wiehard, Hohagen und Sechtenbecke

zur gräflichen Herrschaft Grimminghausen im Besitz des Grafen Busche Kessel Ysenburg,

verwaltet von der Rentei-Verwaltung Neuenhof bei Lüdenscheid.

Schloss Grimminghausen ist in gutem baulichen Zustand, wird bewohnt von Förster

Kuhlmann. Reste des Wassergrabens sind noch gut erkennbar. - Die beiden Pachthöfe

in Grimminghausen, Schmidt und Kalthof, wurden früher von der Herrschaft verwaltet.

Die jetzigen Wohnhäuser der Pächter waren zu jener Zeit Scheune und Viehhaus.

Gegenwärtig ist die Familie Kalthoff seit 100 Jahren als Pächter in Grimminghausen

ansässig.

Dicht bei Grimminghausen liegt ein Land, das den Namen "Hopfengarten" führt -

wahrscheinlich wurde auf den naheliegenden Höfen einst Bier gebraut. Auch Kalk wurde

hier gebrannt. Das Holz der Hochstämme wurde in Kohlegruben verkohlt.

S. 12 - Die Namen der übrigen Pachthöfe stammen fast alle von ehemaligen Bewohnern,

z. B. Hechtenberg, Sechtenbecke, Voßloh. Die gegenwärtigen Pächter heißen:

Grimminghausen = Schmidt, Kalthoff

Voßloh = Schmidt und Bangert

Hechtenberg = Werthmann

Hohagen = Lengelsen

Höh = Volmer

Wiehardt = Hurst

Sechtenbecke = bis 1922 Schmidt, derzeit vom Wege.

Alle Pächterhäuser sind in keinem guten Zustand. Die Bewohner führen ein eintöniges

Leben. Elektrische Beleuchtung haben diese Häuser nicht, man geht also früh ins Bett,

im Winter teilweise schon um 20 Uhr. Die übrigen Höfe der Schulgemeinde in Erkelze,

Winterhof, Selscheid und Breitefeld gehören nicht zur Herrschaft Grimminghausen.

In Erkelze (früher Erkelsen) wohnen augenblicklich die Landwirte Becker (früher

Maiweg) und Schmidt. Außerdem wohnt im Hause des Landwirts Schmidt der Lehrer Büscher

und in einem Backhaus der Fabrikarbeiter Klüppelberg. Auf dem Winterhof wohnt der

Landwirt Hesmer und auf dem Breitenfeld der Landwirt Schulte und der Fabrikarbeiter

Kohlhage.

S. 13 - 1929: August vom Wege zieht nach Selscheid, bisher Gut Sechtenbecke. Er

pachtet das Hügel'sche Gut. In der Sechtenbecke wohnt nun Karl Neuhaus, bisher

Kleinhammer.

1930: Förster Kuhlmann von Grimminghausen tritt in Ruhestand, Nachfolger wird Förster

Alex Klärbaum (Grafen Busche-Kessel).

1932: Von Hohen[hagen] verzieht die Waldarbeiterfamilie Lengelsen. Nachfolger wird

die Familie Völlmecke aus Züschen/Winterberg.

1933: Im Februar verlässt Fam. Schmidt den Hof Voßloh und zieht nach Plettenberg.

Neuer Pächter wird der Invalide Focke de Wall aus Kleinhammer. - Auf der Wiehardt

wechseln die Pächter. Neuer Pächter wid Bauer Kohlhage aus Werdohl-Kleinhammer.

1934: Die Sechtenbecke wird niedergerissen und neu aufgebaut.

1935: Der Grimminghauser Bezirk erhält elektrisches Licht.

1936: Weg durch Solmecke von Kleinhammer zum Steinbruch wird ausgebaut.

1939: Pächter August Kohlhage von der Wiehardt verzieht nach Mühlenschmidthausen.

Neuer Pächter ist A. Löcken von Fröndenberg.

1939/1940: Forstverwaltung Grimminghausen errichtet neue Waldarbeiterwohnung am Wege

von Grimminghausen nach der Sechtenbecke. Waldarbeiter Völlmecke zieht von Hohenhagen

in das neue Haus. Auf dem Hohenhagen wird eine weitere Familie untergebracht: Familie

Brockmann von der Verse.

zurück

|