|

100 Jahre Restaurierung der Burgruine Schwarzenberg

Quelle: ST vom 26.01.2010

Tido Freiherr zu Knyphausen ist tot

Die Verwaltung des Forstgutes Schwarzenberg in Plettenberg hat nun

der Sohn des verstorbenen Freiherrn übernommen. Felix Freiherr zu

Innhausen und Knyphausen kümmert sich neben der Verwaltung von Schloß

Bodelschwingh nun auch um die Familienbesitztümer in der Vier-Täler-Stadt.

Restaurierung der Ruine bisher fachgerecht

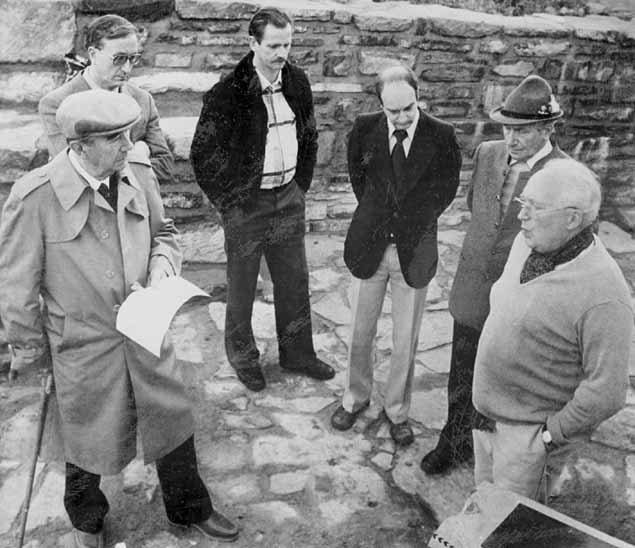

Plettenberg (HH). Wegen ihres Engagements und der fachlich richtigen

Sanierung des Mauerwerks der Burgruine Schwarzenberg konnten die "Freunde

der Burg Schwarzenberg" gestern Lob vom Landesamt für Denkmalpflege

einheimsen. Frau Dr. Isenberg war eigens aus Münster angereist, um die

Restaurierungsarbeiten der Stadt und des Freundeskreises zu begutachten.

Außerdem nahm die Restauratorin eine Baugrube in der Innenstadt in

Augenschein, wo Reste des ehemaligen Offenborn-Bachbettes freigelegt

worden sind.

An der Ortsbesichtigung nahmen gestern neben der Vertreterin des

Landesamtes für Denkmalpflege und Bodenfunde in Münster, Frau Dr.

Isenberg, der Vertreter der Stadt, Gotthard Keil, Ortsheimatpfleger

Horst Hassel und die Mitglieder des Heimatkreises, Horst Köster und

Volker Brüggemeier teil. Dr. Isenberg war nach Plettenberg gebeten

worden, weil im Rahmen der Restaurierungsarbeiten zahlreiche Funde

gemacht wurden, die es nun fachgerecht zu sichern galt. Alle bisher

von der Stadt und vom Freundeskreis vorgenommene Arbeiten wie

Verfugen des Mauerwerks und teilweiser Wiederaufbau umgestürzter

Mauern wurde begrüßt und in der Ausführung als fachgerecht bezeichnet.

Der Besuch aus Münster galt nicht zuletzt der Klärung, ob weitere

Mittel von Stadt, Kreis und Land für dringend notwendige weitere

Restaurierungsarbeiten "locker gemacht" werden können. Entsprechende

Zuschussanträge sollen, so Gotthard Keil von der Verwaltung der Stadt

Plettenberg, auch für 1981 wieder gestellt werden.

Quelle: ST vom 25.07.1985

Quelle: Urkundensammlung Kreisarchiv Altena, 15.05.1388, Köln, Sign. 190, Pergament, Siegel fehlt

Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Band I, 1954, E. Dösseler,

hier: S. 15, Entwurf, Papier, St.A.D. Jülich-Berg I, 423, f 16

Schloß Schwarzenberg unter bergischer Hoheit:

1423, Sept. 12.

Ferner soll der Herzog unverzüglich als besonderen Proviant zur Aufbewahrung

im Turm für Notzeiten an Roggen 50 Malter, an Speck 50 Seiten, an Malz 50 Malter,

2 "wagen" Käse und 2 Faß Butter übersenden. Falls Wilh. hierzu zulegen müßte,

soll ihm der Landesherr den Zusatz ersetzen. Dieser Vertrag soll durch den

gegenseitigen Austausch von versiegelten Briefen bestätigt werden.

Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Band I, 1954, E. Dösseler,

hier: S. 14, St.A.D. Jülich-Berg I, 423, f 10, Rest des rückwärts aufgedrehten S.

Uebergabe von Schwarzenberg und Lüdenscheid an Berg

1423, Apr. 15.

Quelle: Urk.-Nr. 966 Archiv Münster, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (Dep.)

11.07.1564, Sign. 966

Quelle: Süderländer Tageblatt vom ??.??.19??

P. D. Frommann, Rektor i. R.

In Plettenbergs näherer Umgebung erinnern an zwei Stellen Trümmer auf

Bergeshöhen an längst verfallene Burgen, die Jahrhunderte lang für

unsere Vorfahren von allergrößter Bedeutung gewesen sind, an die

Hünenburg auf dem Sundern bei Ohle und die Grafenburg auf dem

Schwarzenberg. Über letztere sind viele Nachrichten erhalten geblieben,

auch Bilder, so dass man ihre Beschaffenheit und Geschichte deutlich

zu erkennen vermag.

Seitdem die Kölner Erzbischöfe 1180 die Herzogswürde und -rechte in

Westfalen erlangt hatten, suchten sie diese auch zu behaupten. Dadurch

gerieten sie in einen Gegensatz zu den Grafen, welche nach größerer

Selbständigkeit trachteten, die sie nur zum Schaden der herzoglichen

Rechte erwerben konnten. Das war due Ursache langwieriger erbitterter

Fehden. Gegen den Erzbischof Siegfried von Westerburg verbündeten sich

zweimal eine Reihe von Grafen und Herren des niederrheinischen Gebietes.

Das zweite Bündnis, an dem auch Graf Eberhard II. von Altena-Mark

beteiligt war, führte im Limburgischen Erbschaftskriege am 6. Juni 1288

zu der blutigen Schlacht bei Worringen, in der der streitbare Kirchenfürst

besiegt und gefangen genommen wurde. Das hatte eine Schwächung der

Herzogsgewalt zur Folge und trug wesentlich dazu bei, dass die Grafen

von der Mark in den Besitz der zwischen ihnen und ihrem Herzoge

strittigen

Rechte des Burgbaues und der Städtebefestigung

Der Bergkegel des Schwarzenberges

Die Erbauung der Burg erforderte hunderte fleißige Hände.

Zur Verteidigung der Burg wurden Burgmannen berufen,

1385 empfing Gerhard von Plettenberg, der Sohn des bekannten

märkischen Drosten gleichen Namens,

An der Spitze der Burgmannen

Drei Perioden in der 500-jährigen Geschichte der Burg Schwarzenberg

Am Ende des 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erlangten

die Grafen von der Mark von den Herren von Plettenberg im Kirchspiel

Plettenberg allerlei Güter und Rechte, unter anderem das Gericht zu

Plettenberg, Leute, Güter und Zehnten zu Landemert und die halbe

Mühle oberhalb Plettenbergs. Darum haben auch die märkischen Grafen

zeitweilig in der Burg Schwarzenberg gewohnt, wo sie die herrlichste

Gelegenheit zur Jagd in den ausgedehnten Markenwaldungen hatten.

. . .

Quelle: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Altena, A. Ludorff, 1911, S. 82 ff

Schwarzenberg

Sowohl Levold von Northof wie auch Gert von Schüren bezeugen übereinstimmend,

dass Rütger von Altena, der Droste des Grafen Eberhard II. von Altena, die

günstige Gelegenheit wahrnahm, als seines Herrn Widersacher, der Erzbischof

von Köln, und die drei anderen rheinischen Kurfürsten mit dem römischen

Könige Albrecht I. wegen der Rheinzölle in Streit waren, um die Veste Berg-Neustadt

und auf dem Schwarzenberge eine Burg zu erbauen (Quelle: Bei Northof heißt es:

Eodem anno (1301) guerra inter regem et praedictos archiepiscopos incipiente

moveri, Ruthgerus de Altena dapifer in die S. Servatii oppidum quod Nyestadt

vocatur, et in crastino (!) beati Remigii oppidum quod Nyestadt vocatur, et

in crastino (!) beati Remigii castrum Schwartenbergh construxit atque firmavit.

G. v. Schüren berichtet: In denselven Jaire (1300) stichden Albert, römische

Konink, Oirlog tegen die vier Koerfürsten up den Rhyn, umb die Tolle wille,

die hey afgelacht wollen hebben. In den Jair duysent CCCI up Sent Servatius

Dag begonde Rutger von Altenae, Drost des Greven van der Marcke, tho tymmern

die nye Stadt im Suyderland und daer des negsten Dages nac Sent Remigius Dag

begonde deselve Rutger to tymmeren dat Slott Swartenberg.). Von letzterer

scheint 1301 aber nur ein starker Bergfried errichtet worden zu sein.

1348 überwies Graf Engelbert III. dem Ritter Godharde van Hangensleide,

Hanxlede, ein Erbburglehen op unserm Hus thom Swartenburgh. Damals hatte

auch der Graf von Arnsberg auf demselben Berge noch ein Burghaus, das dem

Märker unbequem war. Wegen der Unbill, die Arnsberger Stegreifritter sich

gegen märkische Unterthanen erlaubt hatten, kam es 1352 zwischen Engelbert

und dem Grafen Gottfried IV. von Arnsberg zu einer hitzigen Fehde. Binnen

dissen Oirloge ward den Greven von Arnsberg sin Hus, dat he up dem Slotte

tom Swartenberch hadde, affgebraecken (In dieser Fehde wurde dem Grafen

von Arnsberg sein Haus, das er auf dem Schlosse Schwarzenberg hatte, abgebrochen).

Nun konnte der ganze Berg besetzt werden und Engelberts Droste, Gerd von

Plettenberg, säumte nicht, den ganzen für eine Burganlage so trefflich sich

eignenden Berg zu Gunsten seines Herrn 1353 zu befestigen. So entstand das feste

Bollwerk Schwarzenberg, auf dessen Besitz die Grafen von der Mark immer das

größte Gewicht gelegt haben.

1383 empfing Johann von Düdenscheid, genannt "der Stotterer", von Graf Engelbert

III. ein Burglehen am Schwarzenberg. Während des Krieges, der 1397 zwischen

dem Herzoge Wilhelm von Berg und den Grafen Dietrich und Adolf von der Mark

ausbrach und zu der für die Märker siegreichen Schlacht bei Cleve führte,

scheint Graf Eberhard von Limburg das Schloss Schwarzenberg besetzt zu haben.

Lange kann die Besetzung nicht gedauert haben.

Das feste Schloss auf dem Schwarzenberge bildete in damaliger Zeit einen sehr

schwer einnehmbaren Stützpunkt seiner Herrschaft für den Herrn der Grafschaft

Mark. 1411 tritt Graf Adolf IV. an seinen Bruder Gerhard des lieben Friedens

wegen u. a. auch das Schloss Schwarzenberg ab. Diese Abtretung wird für das

slait Swartenberge 1413 bestätigt. 1423 verschreibt Gerhard seinem Verbündeten

sogar gegen das Leben seines Bruders Adolf dem Jungherzog Ruprecht von Berg

eine Pfandschaft auf unse sloss to dem Swartzenberge, dessen Insasse, der

Drost aus dem Geschlecht von Plettenberg, jedenfalls mit dieser Wendung der

Dinge nicht einverstanden war; denn unter den ungehorsamen Untersassen, die

Gerhard noch in demselben Jahre zu bestrafen denkt, befindet sich der Herr

auf Schwarzenberg. Nach dem Tode des Jungherzogs gibt der Vater, Herzog

Adolf von Berg, 1433 die für ihn unbequeme Pfandschaft auf das slot Swartenberch

gegen eine bessere an Gerhard zurück.

Ein Burghaus am Schwarzenberge schenkte Graf Gerhard während seiner Herrschaft

der adligen Familie von der Mark, die es aber 1468 an Herzog Johann I. von

Cleve-Mark abtrat.

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |

Plettenberg. Wie die Heimatzeitung erst jetzt erfuhr, verstarb

Tido Freiherr zu Innhausen und Knyphausen im September letzten Jahres

im Alter von 71 Jahren nach längerem Krebsleiden. Der Schlossherr von

Schloss Bodelschwingh in Dortmund übernahm nach dem Tod von Elisabeth

Freifrau von Chappuis die Verwaltung des Forstgutes Schwarzenberg, zu

dem auch das Forsthaus Schwarzenberg und die Burgruine Schwarzenberg

zählen.

Plettenberg. Wie die Heimatzeitung erst jetzt erfuhr, verstarb

Tido Freiherr zu Innhausen und Knyphausen im September letzten Jahres

im Alter von 71 Jahren nach längerem Krebsleiden. Der Schlossherr von

Schloss Bodelschwingh in Dortmund übernahm nach dem Tod von Elisabeth

Freifrau von Chappuis die Verwaltung des Forstgutes Schwarzenberg, zu

dem auch das Forsthaus Schwarzenberg und die Burgruine Schwarzenberg

zählen.