|

Aus dem Bund Deutscher Mädel Quelle: Festschrift "10 Jahre Ortsgruppe Plettenberg-Stadt der NSDAP", 1936, 72 S., Archiv HH

Im Februar 1933 trafen sich zum ersten Mal 7 deutsche Mädel im

Parteilokal Heseler. Einige Tage vorher zirkulierten Listen, um

für den BDM zu werben. Obwohl eine ansehnliche Zahl zusammengekommen

war, erlebten die Gründer am ersten Abend eine Enttäuschung, denn

die vielen Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. Jedenfalls

war aber der Anfang gemacht. Dies genügte um revolutionär genug zu

sein, den gegründeten BDM zu erhalten.

Über die Aufgaben, die zu erfüllen waren, bestand noch völlige Unklarheit.

Die damalige Frauenschaftsleiterin Frau Winner hieß die Erschienenen

herzlich willkommen. Ortsgruppenleiter Menschel führte in seiner Ansprache

unter anderem aus, dass auch die deutsche Frau sowie das deutsche Mädel

Aufgaben zu erfüllen hätten, die die Bewegung an sie stellen würde und nicht,

wie die Überklugen behaupteten, dass der Führer bei der Aufbauarbeit

die deutsche Frau ausschalten würde.

Nach kurzer Zeit fand man sich wieder zusammen, jedoch in einer größeren

Anzahl. So schwer es damals erschien, alles recht durchzuführen, so stolz

kann heute der BDM auf das zurückblicken, was geleistet worden ist, denn

es gibt kaum noch ein junges Mädel in unserer Vaterstadt, das dem BDM

noch nicht angeschlossen ist.

Die Gründung:

Waltraud Steinweg wird von ihrem Schulfreund Herbert Kreft (Sohn des

Realschuldirektors) angesprochen und dringend darum gebeten, für den

"Stahlhelm" Plettenberg eine Gruppe der "Luisen" aufzuziehen. (Wann

ist unklar: schon 1931 oder gar noch früher? Spätestens 1932)

Zur Person: Waltraud Steinweg, geboren 11.03.1909, als ältestes Kind

des Rechtsanwalts Reiner Steinweg und seiner Ehefrau Ida geb. Walle.

Weitere Geschwister: Reiner geb. 1910, Günter geb. 1918. Der Vater

stammt aus einer Fabrikantenfamilie in Lüdenscheid, die Mutter ist

die Tochter von Paul Walle, Prokurist der Firma Meuser, Kaiserstraße

Ecke Herscheider Straße. Nach Meusers Tod übernimmt Paul Walle die

bankrotte Firma, die er dann seinem gleichnamigen Sohn Paul Walle

hinterlässt.

Korrektur von Jürgen Hagen: Es handelt sich bei den vier Männern auf dem Bild nicht,

wie dargestellt, um SA (Sturmabteilung), sondern um Angehörige der Fliegergruppe

Plettenberg. Von links "Heini" Greiß; Erich Hagen; Adalbert Kowalewski; der

nächste ist mir nicht bekannt. Die Bilder wurden anläßlich der Werbewoche

für die deutsche Luftfahrt gemacht. Vermutlich von Ludwig Müller selbst,

der auch zur Fliegergruppe gehörte. Mein Vater hat eine Sammeldose in der

Hand, und die Mädchen verteilten an die Spender Blumen, denn eine jede der

jungen Damen hat einen Blumenkorb an der Hand.

Reiner Steinweg (Jahrgang 1873) wird 1916 eingezogen und kehrt mit

einem Lungenschaden 1918 aus dem Krieg zurück. Der Arzt verbietet

ihm Rauchen, Alkohol und den Besuch verräucherter Lokale. Daran

hält er sich nicht, sondern stürzt sich in die politische Agitation,

ist prominentes Mitglied der DVP. Vor allem kritisiert er den

Acht-Stunden-Tag ("Nach diesem Kriegsausgang müssen wir Deutschen

arbeiten, bis uns das Blut unter den Fingern herauskommt"). Sein

engster Freund ist Landmesser Schnevoigt. Sie treten immer zusammen

auf. In der Presse und in der Polemik der SPD sind es "die beiden

Herren von Rechts".

1920 stirbt Rainer Steinweg an schwerer Tbc. Die Familie stürzt -

Freiberufler sind sozial damals praktisch nicht abgesichert - ins

Elend. Nur mit Hilfe von Verwandten kann die Witwe mit den drei

kleinen Kindern überleben. Sohn Reiner macht das Einjährige in

Plettenberg, besucht dann in Lüdenscheid das Gymnasium, wo er 1929

Abitur macht. Er studiert Jura, promoviert 1933 in Marburg und

tritt in den Dienst der Reichsbahn. Tochter Waltraud macht das

Einjährige in Plettenberg (1926), besucht danach zwei Jahre die

Handelsschule in Hagen (wohnt bei Verwandten in Hagen), tritt

danach als Sekretärin bei ihrem Onkel Paul Walle in die Firma

Meuser ein.

In seinem Lebenslauf im Anhang zu seiner Marburger Dissertation

von 1933 betont Reiner Steinweg, dass er bereits 1931 in die SA

eingetreten sei. **Von seinem Fanatismus innerhalb der Plettenberger

SA sind Episoden überliefert. Er machte sich damit während des

Referendariats Feinde bei SA-Männern, die nur aus Gründen der

Anpassung in der SA waren (nach 1933).

Die Mutter dagegen blieb eine konsequente Konservative. Von Hitler

sprach sie als von dem "Anstreicher". Sie ließ zwar ihre Kinder

bei deren Nazi-Aktivitäten im allgemeinen gewähren, stellte aber

klar, dass sie sich in den häuslichen Bereich nicht hineinreden

ließ. Von dem jüngsten Sohn Günter ist überliefert, dass er eines

Abends sehr spät von einer HJ-Veranstaltung nach Hause kam und

dafür von seiner Mutter getadelt wurde. Er antwortete: "Unser

Führer hat gesagt: Alte Steine müssen behauen werden!" Darauf

antwortete sie: "Dann will ich dir jetzt mal zeigen, wer wen

behaut" und versetzte ihm eine Ohrfeige.

Waltraud Steinweg tritt in die NSDAP sehr früh ein: im Anschluss

an eine Veranstaltung mit Parteigenosse (Pastor a. D.) Münchmeyer

am 25. September 1929, von der in der Festschrift der NSDAP

Plettenberg von 1937, S. 26, die Rede ist. Nach Schluss der

Veranstaltung konnte man auf die Bühne gehen und sich als neues

Parteimitglied eintragen. Sie tat das zusammen mit Landmesser

Schnevoigt, dem alten Freund ihres Vaters. Auf die Zustellung

des Mitgliedsbuches habe sie dann aber sehr lange gewartet -

irgendwie sei das dann wohl verbaselt worden. Erst als sie sich

dann entschloss, den BDM aufzubauen, habe sie sich darum gekümmert,

und dann auch ein Mitgliedsbuch zugestellt bekommen.

Herbert Kreft bat sie (Zeitpunkt offen, siehe oben), eine

Plettenberger Gruppe der "Luisen" aufzubauen. Sie entschied sich

stattdessen für den Aufbau einer BDM-Gruppe. Nachdem sie diesen

Entschluss gefasst hatte, schrieb sie einen Absagebrief an den

"Stahlhelm": sie (die Adressaten) seien überzeugte Frontsoldaten,

ihr Vater aber sei an den Folgen des Krieges gestorben, und dies

habe ihr Schicksal und das ihrer Familie aufs schwerste getroffen.

Hitler dagegen habe erklärt, er sei vier Jahre lang Soldat gewesen,

kenne das Elend des Krieges und habe erklärt, er werde dafür

sorgen, dass Deutschland nie wieder in einen Krieg verwickelt

werde.

Lotte Flügge (ehem. Cordes) über das Persönlichkeitsprofil

von Waltraud Steinweg, im Rückblick 1992:

Der Ausschluss aus dem BDM

Zur Datierung: In Siegen gab es eine prominente Nazi-Familie namens

Ring. Drei Schwestern, davon die eine Gauführerin des BDM (siehe

unten), eine andere mit dem Arzt Dr. Steinmetz in Plettenberg-Holthausen

verheiratet (vielleicht zunächst nur verlobt), tauchte also in

Plettenberg auf und kam auch zum BDM. Auch sie "schwärmte" für

Waltraud Steinweg (hat vermutlich entsprechende Berichte an ihre

Schwester in Siegen gegeben).

Der Ausschluss

Waltraud Steinweg bekommt eine offizielle Einladung des BDM-Gaus nach

Siegen, nicht näher bezeichneter Zweck, lediglich "wichtige Besprechung".

Dort wird sie von der Gauführerin Ring empfangen, die ihr eröffnet, sie

beabsichtige, sie (W. St.) zur Untergauführerin zu ernennen. Daraufhin

entspinnt sich folgender Dialog:

Waltraud Steinweg, überrascht, dann: "Das ehrt mich. Ich mache aber darauf

aufmerksam, dass ich mit einem Pastor der bekennenden Kirche verlobt bin

und wir irgendwann heiraten werden". (Das mit dem heiraten hatte noch seine

Weile: Lucas verdiente sehr wenig, auch nach seinem Examen 1936. Die

Heirat 1936 war unter finanziellen Gesichtspunkten immer noch ein großes

Risiko) Ring, wird bleich, dann: "Ach so, ja dann hat das ja gar keinen

Zweck. Ihr Verlobter wird Ihnen einen solchen Posten ja sicherlich nicht

erlauben!" Waltraud St.: "Oh, das hat nichts miteinander zu tun. Wir

haben uns gegenseitig alle Freiheiten gelassen!" Ring: "Sie werden von

mir hören!"

Einige Zeit nach dieser Unterredung bekommt Waltraud Steinweg einen langen

Brief des BDM. Ausführlich werden ihre Verdienste um die Bewegung

gewürdigt, vor allem in der "Kampfzeit". Dann aber: Nunmehr aber sei

sie auf eigenen Wunsch aus dem BDM ausgeschieden, was man mit Bedauern

zur Kenntnis nehme usw.. Waltraud Steinweg war über diesen "ehrenvollen

Rausschmiß" sehr traurig. Sie hat diesen Brief ihrem Bruder Reiner

gezeigt, der dazu sagte: " Da kann man gar nichts machen, es bleibt dir

nichts übrig als das hinzunehmen".

Untergauführerin wurde dann Lisbeth Vollmerhaus. Sie blieb bis 1945 eine

wichtige Funktionärin. Sie kam dafür nach Kriegsende in ein Gefangenenlager

für NS-Funktionäre in Staumühle, in dem verschärfte Bedingungen herrschten.

Der BDM Plettenberg

Tagungslokal:

Zur Datierung der Fotos:

1. Die ursprüngliche BDM-Kleidung war den "Luisen", d. h. den Frauen des

"Stahlhelm" nachempfunden. "Luisen" nach Königin Luise; deren Lieblingsblume

war die Kornblume, von daher ein blaues Kleid mit weißem Kragen, das vorn

geschnürt wurde. Statt von "Luisen" sprach man deshalb auch oft von "Kornblumen".

**Bei den "Luisen" konnte man nur Mitglied werden, wenn der Vater ein

"Stahlhelmer" war (zwingende Vorschrift). Bei Waltraud Steinweg hätte man

aber sicherlich eine Ausnahme gemacht, weil Vater an Folgen des Krieges

gestorben.

2. Der Ausschluss von Waltraud Steinweg aus dem BDM muss nach der "Röhm-Affäre",

also frühestens Mitte 1934 erfolgt sein. Das geht aus der Kontroverse zwischen

ihr und der BDM-Frau Ring hervor (siehe Zettel "einzelne Personen, Episoden").

Auf Fotos von BDM-Aktionen vor ihrem Ausschluss dagegen müsste sie wegen ihrer

Bedeutung in der Regel beteiligt sein.

Zu einzelnen Personen, Episoden

Tag der Machtergreifung;

Quelle: Wikipedia

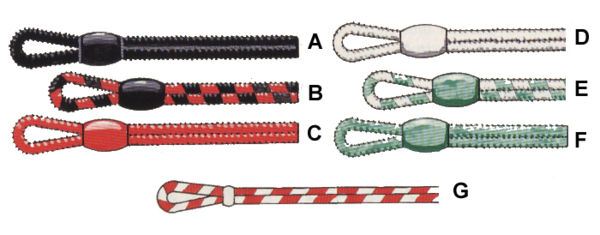

Rang- und Dienststellungsabzeichen des BDM und JM (Jungmädel)

Neben den Rangabzeichen gab es außerdem Dienststellungsabzeichen in Form

von "Führerinnenschnüren":

Siehe auch "Deutsches Historisches Museum", Berlin: 1933-1939 Bund Deutscher Mädel (BDM)

|

Reichsreferentin (1), Obergauführerin als Führerin eines Obergaues oder als

Amtsreferentin in der Reichsjugendführung (RJF) (2), BDM- und JM-Gauführerin

auch als Führerin eines Obergaues oder als Amtsreferentin in der RJF (3),

BDM- und JM-Untergauführerin auch als Führerin eines Obergaues oder als

Amtsreferentin in der RJF (4), BDM- und JM-Gauführerin (5), BDM- und

JM-Untergauführerin (6), BDM- und JM-Ringführerin (7), BDM- und

JM-Gruppenführerin (8).

Reichsreferentin (1), Obergauführerin als Führerin eines Obergaues oder als

Amtsreferentin in der Reichsjugendführung (RJF) (2), BDM- und JM-Gauführerin

auch als Führerin eines Obergaues oder als Amtsreferentin in der RJF (3),

BDM- und JM-Untergauführerin auch als Führerin eines Obergaues oder als

Amtsreferentin in der RJF (4), BDM- und JM-Gauführerin (5), BDM- und

JM-Untergauführerin (6), BDM- und JM-Ringführerin (7), BDM- und

JM-Gruppenführerin (8).