|

Quelle:

Süderländer Tageblatt vom 22.08.1957

Bald ertönen die neuen Glocken vom Böhl Plettenberg. Vom Turm der Böhler Kirche werden in einem

Monat wieder die Glocken zum Gottesdienst rufen. Seitdem die letzten

Glocken der Böhler Kirche im zurückliegenden Krieg abgeliefert werden

mussten und nach Ende des Krieges nicht mehr aufzufinden waren, ging der

Wunsch der evangelischen Kirchengemeinde dahin, auch für dieses schöne

alte Kirchlein wieder ein eigenes Geläut zu bekommen.

Vor einigen

Monaten wurde eine Spendenaktion in die Wege geleitet. Der Appell fand

offene Herzen und die Glocken konnten wenig danach beim Bochumer Verein

in Auftrag gegeben werden. In diesen Tagen werden nun die Glocken fertig.

Bereits am 7. September, also in nicht ganz drei Wochen, wird in

festlicher Form ihre Einholung nach Plettenberg erfolgen. Zwei Tage

später wird dann das Aufziehen der Glocken und ihre Montage im Turm

beginnen. Die Vorarbeiten

für diese Montage haben in der Böhler Kirche bereits begonnen. Da die

Glocken auf Grund ihres großen Gewichtes und Umfanges nicht auf dem

normalen Weg in den Turm gebracht werden können, muß an dem Gotteshaus

ein Gerüst errichtet werden. Außerdem ist zur Einbringung der Glocken in

die Kirche ein Durchbruch durch das Mauerwerk unterhalb des Turmes

erforderlich.

Nach Einholung

und der Montage wird am 29. September die festliche Weihe der drei neuen

Kirchenglocken erfolgen und zweifellos zu einem Höhepunkt in der

Geschichte der Plettenberger evangelischen Kirchengemeinde werden.

Gleichzeitig bedeutet dieser Festtag ein Markstein in der so

wechselvollen Geschichte des Kirchleins, das, im Mittelalter einst als

Hospital für Aussätzige entstanden, später zu einer Kapelle und in

jüngster Zeit zur Kirche ausgebaut wurde und schon wiederholt im Laufe

seines Bestehens sein Geläut eingebüßt hat.

Die neuen

Glocken werden, wie kürzlich schon berichtet, in den Tönen "es - ges -

as" erklingen. Die größte der drei Glocken, die es-Glocke, wird einen

Durchmesser von 1.425 mm und eine Höhe von 1.295 mm und ein Gewicht von

1.080 kg aufweisen. Allein der Klöppel dieser großen Glocke wird 75 Kg

wiegen.

#

Böhler Kapelle

Quelle: Quellen zur Geschichte der Stadt Plettenberg, Bd. 1, S.223,

lt. Veränderungsnachweis zum Lagerbuch der evgl. Kirchengemeinde zu

Plettenberg für den Zeitraum vom 1. April 1908 bis 1. April 1911

Die Böler Kapelle

Die Böler Kapelle wurde im Jahre 1908 durch den Kirchenbaumeister Hofmann

in Herborn umgebaut. Der Umbau des Gebäudes bildet einen Anbau nach Norden

zu, in welchem Seitenschiff, Turm und Sakristei liegen. In jenem Seitenschiff

ist dann auch eine neue, tiefe Seitenempore eingebaut, welche mit der

Orgelbühne (Kopfempore) im alten Baiteil verbunden ist. Während die alte

Kapelle ungefähr 200 Sitzplätze hatte, weist die jetzige Kirche 510 feste

Sitzplätze auf.

Ohne den ebenfalls neu errichteten aus Holzfachwerk bestehenden Vorbau am

Westgiebel hat das erweiterte Bauwerk bis zum Chorabschluss eine Tiefe von

20,5 Meter. Die größte Breite beträgt 17,6 Meter. Die Umfassungsmauern der

Kirche bestehen aus Bruchsteinen; die Umrahmungen der Türen und Fenster

sind aus Trachitwerksteinen gefertigt. Die Dächer wurden auf Holzverschalung

beschiefert. Der alte Chorteil, aus dem Mittelalter stammend, zeigt massives

Gewölbe, während der übrige Kirchenraum mit Holzdecke überspannt ist.

Die Kirche wird durch eine kleine Luftheizung erwärmt, deren Heizkammer

zwischen dem neuen Turm und dem alten Chor eingebaut ist. Das jetzt vorhandene

3-stimmige Geläute ist von mittlerer Größe und hängt in einem eisernen

Glockenstuhl. Die beiden neuen Glocken sind von der Firma Rincke in Sinn (?)

gegossen worden. Das Gebäude ist mit Zubehör jetzt zu 60.000 M. seit 25.05.1909

bei der Westfälischen Provinzial Feuer-Sozietät versichert.

Quelle: Internet "http://www.ich-geh-wandern.de/christuskirche-plettenberg"

. . . Vom Stadtzentrum aus südlich liegt auf einer kleinen Anhöhe die Böhler Kapelle. Ursprünglich

gab es rund um Plettenberg ein ganzes Dutzend dieser kleinen Andachtsstätten, doch von

diesen ist heute nichts mehr sichtbar. Nur die Böhler Kapelle blieb übrig. Die erste

Kapelle an dieser Stelle war schon Mitte des 12. Jahrhunderts vom damaligen Kölner Erzbischof

Friedrich II. gestiftet worden. Das heutige Gebäude entstand 1422. Es handelt sich dabei um

einen schlichten, barock erweiterten Saalbau mit trapezförmigem Grundriss. Der Turm entstand

allerdings erst deutlich später, nämlich 1907.

Quelle: Internet http://www.meiritz.de/Regionen/MK/Plettenberg/plettenberg.html

Quelle: Heimatblätter des mittleren Lennegebietes (Beilage zum Süderländer Volksfreund),

Nr. 6, Werdohl, 17.01.1925

Die Kapelle auf dem Böle zu Plettenberg

2. Teil

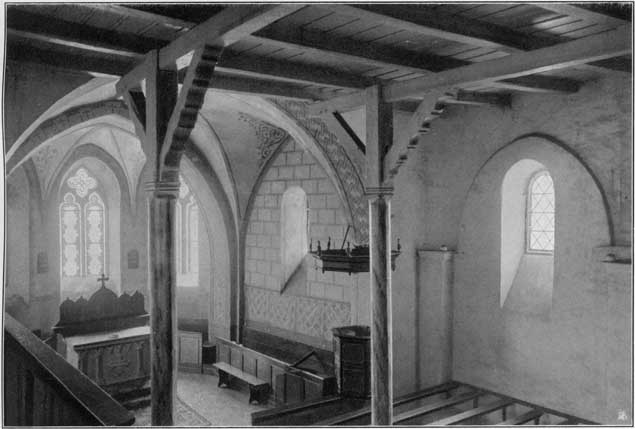

Es zeigt den Chorraum fast vollständig. Entsprechend dem hohen Alter von 500

Jahren ist er im Verhältnis zu seiner Breite außergewöhnlich niedrig. Seine

Deckenwölbung wirkt angenehm. Im 3/8-Chorschluss hat er freundliche, spitzbogige,

zweiteilige Maßwerkfenster, deren angenehmes Gelb durch andere Farben kunstvoll

abgetönt war, so dass eine vorzügliche Lichtwirkung bestand. - Die übrigen

Fenster und der Triumphbogen sind rundbogig, die mit säulenartigen Vorlagen

verbundenen Wandblenden waren spitzbogig. Diese Verbindung der frühgotischen

mit dem romanischen Baustil wirkte recht vorteilhaft.

An Stelle des auf dem Bilde vorhandenen eigenartigen neuen Altars stand durch

das 18. und 19. Jahrhundert hindurch ein kunstvoll bemalter, alter Klappaltar,

der jetzt im Museum zu Altena aufbewahrt wird, und dessen Bild nächstens in

die Heimatblätter aufgenommen werden soll. - Die Unterseite des Kanzel-Schalldeckels

hatte als Verzierung eine fliegende, weiße Taube. Als Sinnbild des Heiligen

Geistes erinnerte sie daran, dass mit dem Beneficium St. Nikolai eine kleine,

jüngere Stiftung, das Beneficium St. Spiritus, verbunden war. - Außer der

kleinen Empore an der Nordseite, von der hier nur die vorderste Bank zu sehen

ist, war auch eine größere Empore an der Westseite vorhanden, deren Front eine

kleine Orgel zierte.

Durch die Einführung der Reformation verloren die Kapellen an Bedeutung, wurden

darum weniger genutzt und gerieten, größtenteils schon infolge der verderblichen

Kriegs- und Pestzeiten im 17. Jahrhundert in Verfall. Dass die auf dem Böle

erhalten geblieben ist, verdanken wir allein dem Umstande, dass sie einen besonderen

Vikar hatte. Dessen Einkünfte waren gering; so weit sie aus dem Beneficium St.

Nikolai kamen, betrugen sie nur 44 Rtlr.. Vikare der Böler Kapelle waren:

Weil den Lutherischen die Kirche nur von 10-3 Uhr zur Verfügung stand, und der

Pastor Thöne oft 2 Stunden lang predigte, so blieb in der Kirche nicht Zeit genug

für die Nachmittagspredigt des Vikars. Deshalb musste von 1723 bis nach Thönes

Tod der Vikar seine Predigt Sommer und Winter von 8-9 Uhr auf dem Böle halten.

Später fand hier nur noch im Sommer dieser Frühgottesdienst statt. Während der

Weihnachtsfrühpredigt brannten Wachskerzen in der Kapelle.

Außer den Vikaren wurden auch, wenigstens im 18. Jahrhundert, solche Gemeindeglieder

in dem kleinen Gotteshause beerdigt, die für die Grabstätte 5 Rtlr. bezahlten.

Als solche sind angegeben:

Diese Gräber in der Kapelle und der stille Grabesgarten neben derselben reden eine

ernste Sprache. Wie manche Träne ist dort in Liebe und Leid im Gedenken an teure

Verstorbene geflossen. Ein Geschlecht nach dem andern hat man hier zum Todesschlummer

eingebettet. Hier zeugt alles recht eindringlich von der Vergänglichkeit und

Flüchtigkeit des menschlichen Lebens, besonders wenn sich im Herbst auch die Natur

zur Ruhe rüstet...

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |