WR Plettenberg: Blick hinter 700-jährige Schlosskulisse

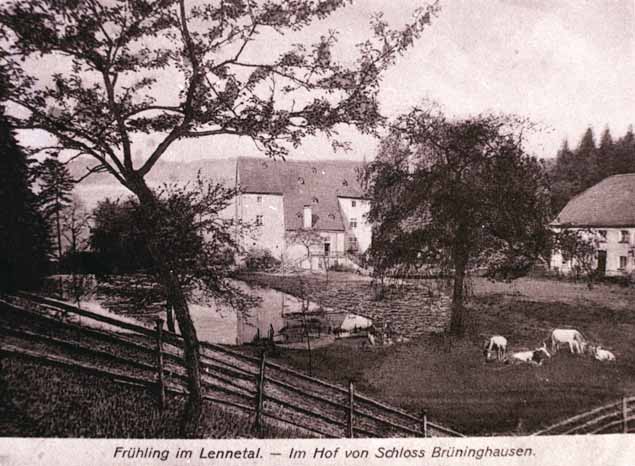

Schloß Brüninghausen - einst ein Wasserschloss

Quelle: Kunst- und Geschichtsdenkmäler im Märkischen Kreis,

Heimatbund Märkischer Kreis, 2. verbesserte Auflage 1984, S. 629 ff.

Plettenberg-Brüninghausen

Brüninghausen 1

13.3 Schloß Brüninghausen

Seit Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich nachweisbar, wahrscheinlich

aber schon Jahrhunderte früher, sind die von Ohle (auch Ole, Ol, Oill)

auf zwei adligen Gütern in Brüninghausen, 1 km lenneabwärts, auf dem

sogenannten Mühlengut und dem sogen. Turmgut ansässig. Das Turmgut

nannte sich nach dem mehrfach in Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts

erwähnten Turmhaus, das der älteste Teil eines ursprünglich einheitlichen,

erst durch Erbteilung (1370) in zwei Teile gespaltenen Rittergutes war.

Das Turmhaus erheiratete um 1400 Eberhard von Rüspe, während das Mühlenhaus

vorläufig im Besitz des anderen Zweiges der von Ohle blieb.

In der Folgezeit wechselte das Mühlenhaus mehrfach den Besitzer und wurde

in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts wegen Verschuldung auf dem Marktplatz

zu Schwerte öffentlich versteigert. 1519 erwarb es die Familie von Rüspe.

Die beiden auf diese Weise wieder in einer Hand vereinigten Güter gingen

1622 durch Heirat der Erbtochter von Rüspe an Arnold von der Horst.

1651 wohnten noch zwei erbberechtigte Schwestern von der Horst, Sibylla

Elisabeth und Johanna Maria, auf dem Rittergut. Die erste heiratete Johann

Heinrich von Wrede, die zweite dessen Bruder Ferdinand von Wrede. Damit

gelangte Brüninghausen an die ursprünglich im Balver Lande (Mellen,

Langenholthausen) beheimateten von Wrede, in deren Hand es sich heute noch

befindet.

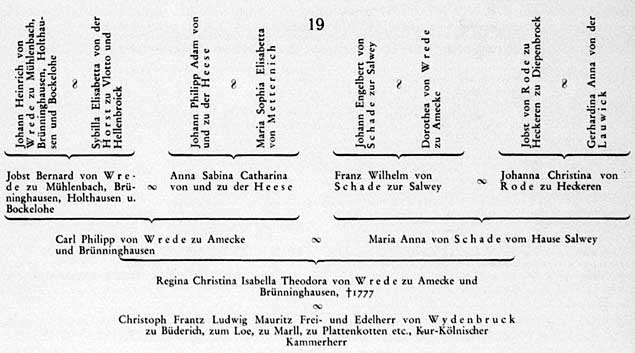

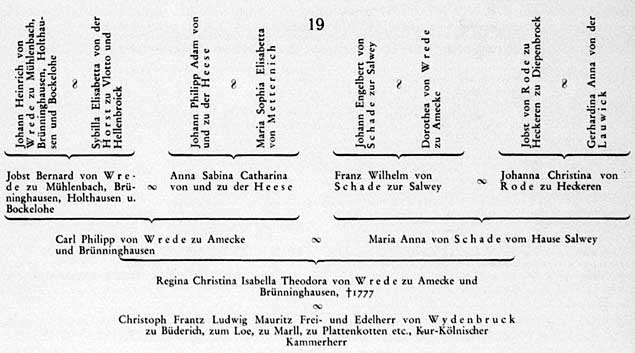

Jobst Heinrich von Wrede, kaiserlicher Rittmeister und kurkölnischer

Geheimer Rat und Kämmerer, ist als Bauherr des erweiterten Schlosses

bekannt. Von seinem ältesten Sohn Jobst Bernhard von Wrede leitet sich

später die in den Freiherrenstand erhobene Linie Brüninghausen-Amecke

ab.

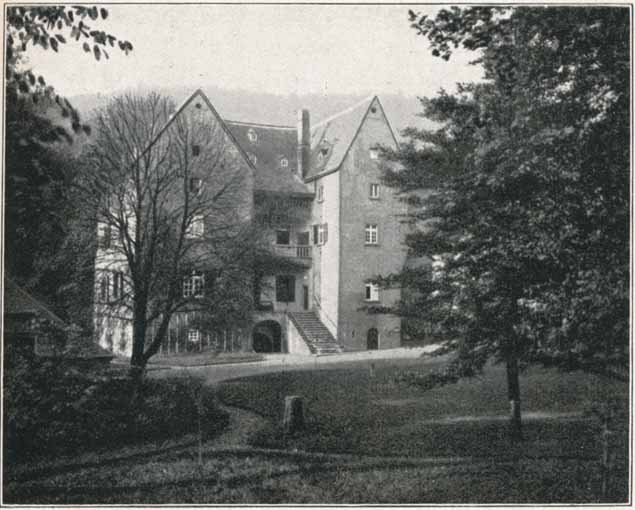

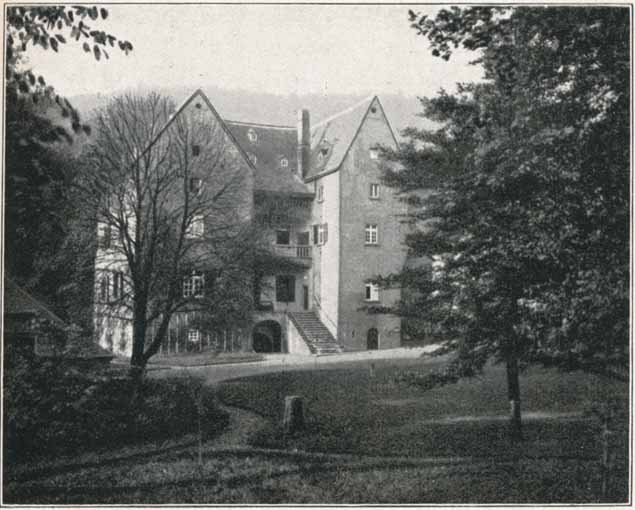

Das heutige, über hohem Kellersockel dreigeschossige Herrenhaus, eine

aus zwei Seitenflügeln und einem beide verbindenden Mittelteil bestehende

unregelmäßige Baugruppe, läßt schon in der äußeren Erscheinung darauf

schließen, dass es in mehreren Bauphasen entstanden ist. Da das schon

im vorigen Jahrhundert nicht mehr vorhandene sogenannte Mühlenhaus in

der Nähe der in beträchtlichem Abstand südlich des Herrenhauses gelegenen

ehemaligen Wassermühle zu lokalisieren ist, kann der im Herrenhaus

aufgegangene mittelalterliche Rechteckbau, im Folgenden als Kernbau

bezeichnet, nur das im 14. Jahrhundert ersterwähnte sogenannte Turmhaus

sein.

Die Bezeichnung als Turmhaus war bei der Dreigeschossigkeit des über

hohem Kellergeschoss errichteten Giebelhauses durchaus zutreffend; als

charakteristisches Attribut hatte es einen aus dem südwestlichen Giebelschild

vorkragenden Altan, der die Überwachung des Lennetales und in friedlichen

Zeiten den Genuß der reizvollen Flußpartie gestattete. Der mit einem Brunnen

ausgestattete Keller hat ein längsgerichtetes Tonnengewölbe. Der Kaminschacht

war nach Art der Kemenatenkamine in der Mitte der nordöstlichen Giebelwand

ausgespart.

Im Dreißigjährigen Krieg verlor das Turmhaus durch Kanonenbeschuss die

beiden Obergeschosse der Nordosthälfte mit dem halben Dachstuhl. In diesem

desolaten Zustand traf Johann Heinrich von Wrede, seit 1652 Herr auf Haus

Baukloh, wahrscheinlich das Haus an, als er drei Jahre nach dem Großen Krieg

das Gut Brüninghausen übernahm. Offenbar hat er sofort mit der Instandsetzung

und Erweiterung des Turmhauses begonnen. Zunächst dürfte, quer zur Achse des

Turmhauses, der südöstliche Erweiterungstrakt mit der durch einfachen

Richtungswechsel gekennzeichneten Innentreppe entstanden sein - vorher gab

es wahrscheinlich nur Außentreppen - und anschließend auf seiner verlängerten

Achse der nordwestliche Erweiterungstrakt.

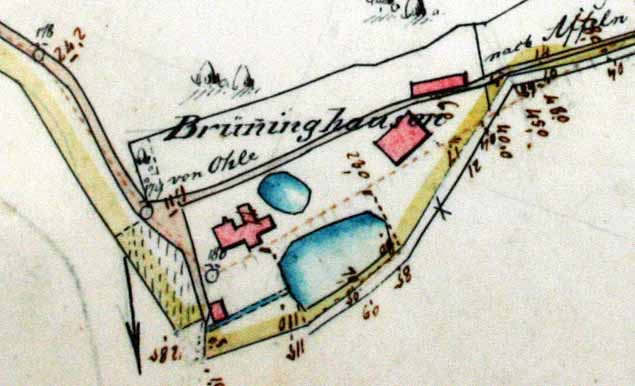

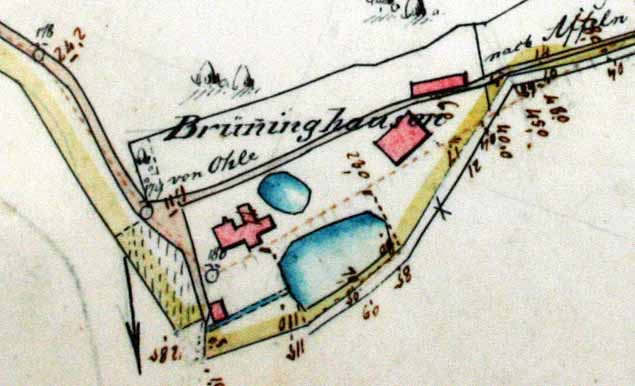

Ausschnitt aus dem Urkataster von 1830. Quelle: Archiv H. Hassel

Durch den Zusammenschluss der beiden Erweiterungsdachzonen zu einer einheitlichen

Dachfläche, die die noch intakte Hälfte des Kernbaus überdeckt, ergab sich

die Gestalt des heutigen Nordflügels, aus dem die reduzierte andere

Kernbauhälfte mit dem Stumpf des Kemenatenkamins wie ein eingeschossiger

Anbau mit Schleppdach vorspringt. Im Dachraum sind der bruchsteinerne

Altangiebelschild des Kernbaus und der Rest seines Dachstuhls mit den alten

Dachsparren nebst zugehörigen Auflagern erhalten.

Als nächste Erweiterung ist der heutige Verbindungstrakt auf der verlängerten

Achse des Kernbaus anzusehen. Die bemerkenswerte Stärke seiner Südwestwand

lässt darauf schließen, dass sie als Abschluss der bisher beschriebenen

Baumaßnahmen gedacht war, deren Gesamtheit wahrscheinlich mit dem in einem

Pachtvertrag von 1658 erwähnten "Neuen Haus" identisch ist.

Zehn Jahre später ist den Mauerankern zufolge der nächste große Bauabschnitt

mit dem breiten lenneseitigen Flügel, parallel zum Nordostflügel, abgeschlossen.

Während die übrigen Bauteile, abgesehen vom Nordwesttrakt des anderen

Seitenflügels, dessen Keller flach gedeckt ist, mit einschiffigen Tonnengewölben

unterkellert sind, hat dieser Seitenflügel im Kellergeschoss ein interessantes

Kreuzgewölbe mit ährenförmig gemauerten Graten, für das eigens Bauleute aus

Köln verpflichtet wurden. An der Lenneseite befand sich ein Abtritterker.

Zwei Abtrittschächte stecken im Außenmauerwerk.

Was die Baustoffe betrifft, war der Bauherr weitgehend unabhängig. Der Stein

wurde in nahegelegenen Grauwackebrüchen gewonnen, der ebenfalls in der Nähe

gebrochene Kalkstein in eigenen Kalköfen gebrannt, für bestes Bauholz standen

die eigenen Forsten zur Verfügung.

Das "eiserne Kellerken". Foto: Martin Zimmer, März 2002

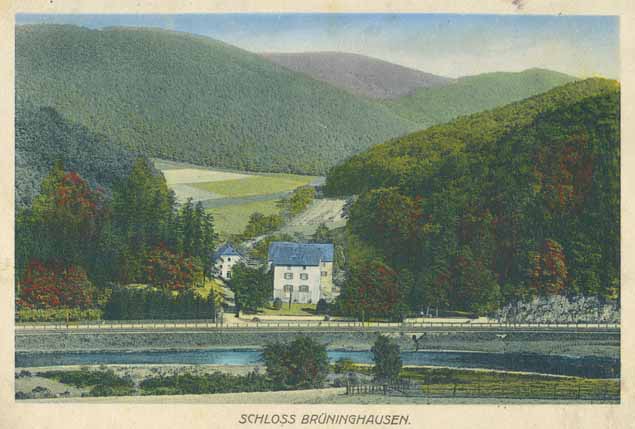

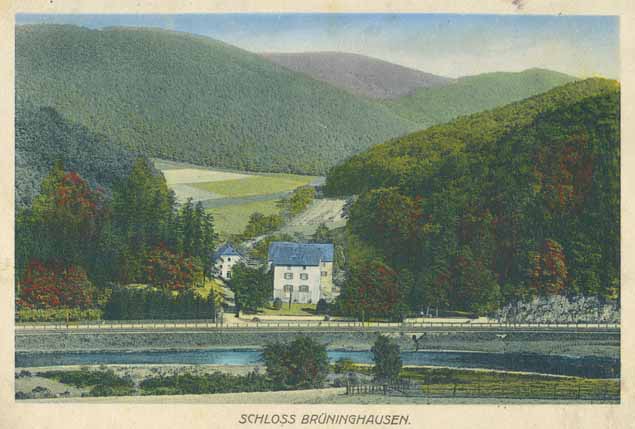

Das Haus stand in einem vom Brüninghauser Bach gespeisten Hausteich, dessen

Wasserlinie offenbar erheblich unter dem Niveau des Kellers lag. Bei der

Trockenlegung bald nach der Wende zum 19. Jahrhundert ist der Boden im

Umfeld des Hauses so beträchtlich angehoben worden, dass südlich der heutigen

Zufahrt von der Lenneseite noch die Gewölbe einer Steinbrücke unverrückt

im Boden liegen. Daher hat man sich das Haus ursprünglich noch um einige

Meter höher vorzustellen.

Heute führt eine einläufige Freitreppe an der Schauseite in den Mitteltrakt,

der sich in galerieartig gestaffelten barockisierten Balkons mit Zugängen

in den Seitenflügeln öffnet. An ihrer Stelle befand sich ursprünglich

wahrscheinlich eine Zugbrücke auf der Ebene des Erdgeschosses. Das

Außenmauerwerk ist allseitig verputzt. Die mit Schleppgauben ausgebauten

steilen Satteldächer, das Schleppdach des Kernbaus und die Schornsteinköpfe

sind verschiefert. Der gebogene Rücksprung an der Schauseite lässt auf eine

frühere Torfahrt schließen.

Über das Hausinnere berichtet 1842 Rötelmann: "Es gibt über 40 einzelne,

zum Teil sehr ausgedehnte Räume und Gemächer, im Erdgeschoss 8, dem ersten

Stock 11, dem zweiten 10, dem dritten 5 und einen Kornboden, zu dem eine

Treppe von 86 Stufen führt. Mit Tapeten sind nur die Zimmer der unteren

Etage verkleidet, dabei auch zum Teil mit prachtvollen Möbeln geschmückt".

Kartenausschnitt einer Karte aus dem Jahre 1778

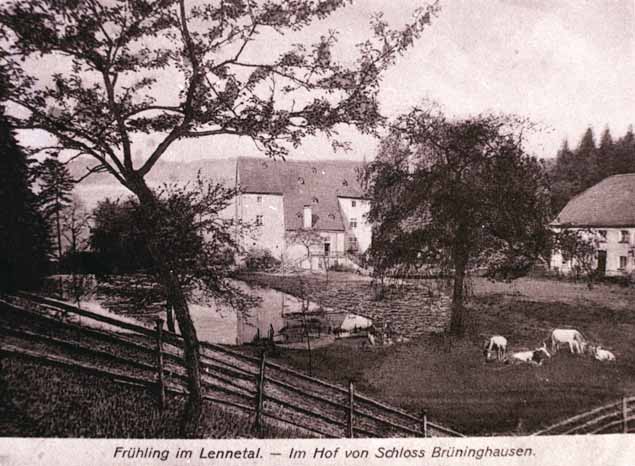

Außer durch den Hausteich war das Hauptschloss durch eine Ringmauer gesichert.

Im vorerwähnten Pachtvertrag von 1658 verpachtet Johann Heinrich von Wrede an

den "Schulte" genannten Pächter Möllenbeck sein Gut mit allen "aus [= außerhalb]

der rinckmauer", d. h. auf der Vorburg gelegenen Gebäuden, von denen das Bauhaus

- wohl an der Stelle des 1830 als Viehhaus zweigeschossig errichteten heutigen

Wirtschaftsgebäudes nördlich des Herrenhauses - besonders hervorgehoben wird.

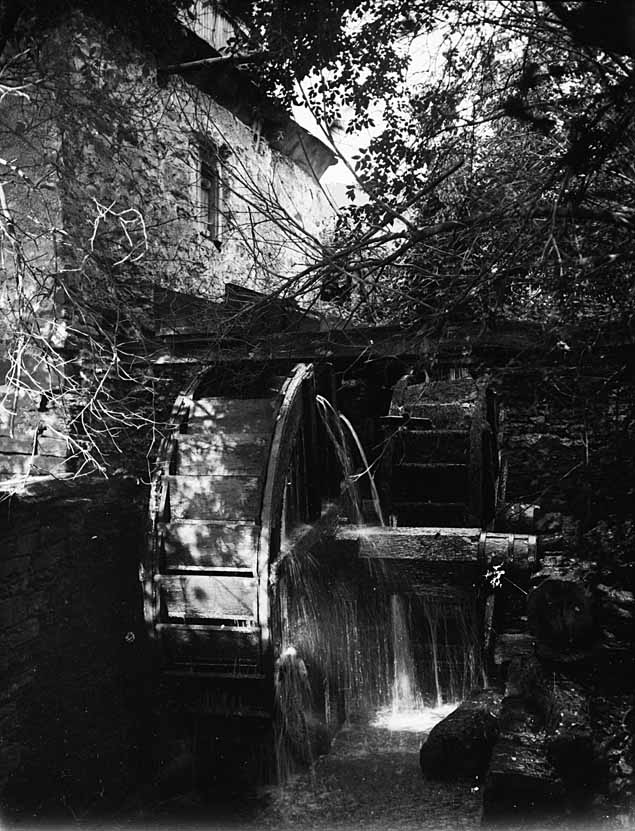

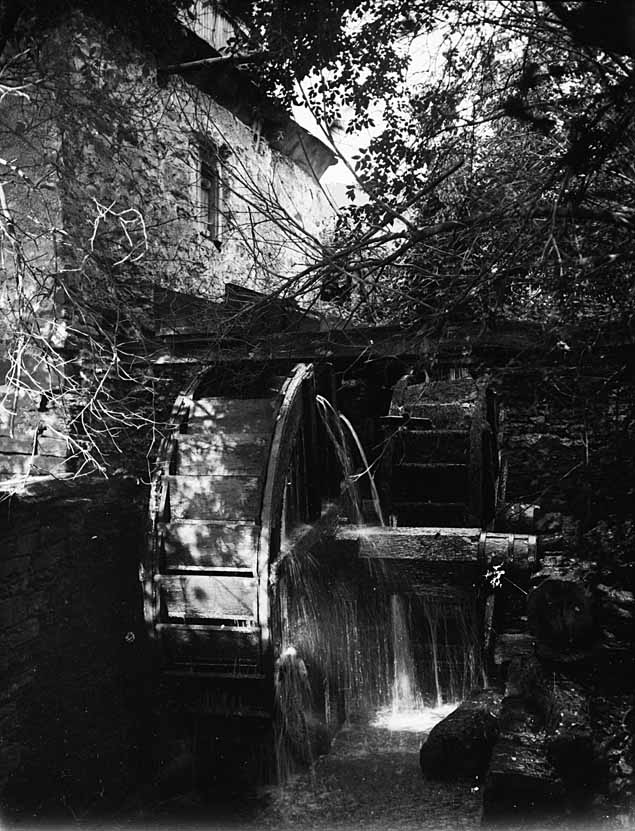

Zu den Vorrechten der adligen Besitzer gehörte, wie überall, auch hier das

Mühlenregal, auf Grund dessen die Bauern eines bestimmten Einzugsgebietes

gezwungen waren, ihr Brotgetreide in Brüninghausen mahlen zu lassen. Die mit

zwei Wasserrädern ausgestattete Mühle hat sich bis in die Nachkriegszeit in

ihrem alten Zustand erhalten. Das zu Wohnzwecken umgestaltete Mühlengebäude

erhielt über dem überkommenen massiven Erdgeschoss ein Fachwerkobergeschoss

unter schiefergedecktem Walmdach.

Das nach der Mühle benannte mittelalterliche Mühlenhaus stand nach Rötelmanns

Beschreibung zwischen der Mühle und dem noch vorhandenen großen Teich und war

"mit dem Turmhaus durch einen Bogen verbunden".

Am Ostrand der Gesamtanlage steht eine erhaltenswerte, mit Fruchtgehängen

dekorierte Gloriette auf barocken Holzsäulen.

Quellen: Rötelmann, W.: Historisch-geographische Geschichte der Gemeinde

Ohle. 1842; Frommann, P. D.: Aus der Geschichte der Gemeinden Plettenberg,

Ohle und Herscheid. Lüdenscheid 1927; Dösseler, E.: Die adlige Grundherrschaft

Brüninghausen im Kirchspiel Ohle und ihre Inhaber. In: Der Märker 1961/1;

Derselbe: Verpachtung des adligen Gutes Brüninghausen 1658. In: Süderländer

Geschichtsquellen, 2. Teil. Werdohl 1954.

Das Doppelwasserrad der Mühle am Schloss Brüninghausen. Foto: Archiv H. Hassel

1794: Planung für eine neue Straße rechts der Lenne

Haus "Brunninghausen" mit "Muehle" und "Bauers Gut?". Quelle ist die

"Geometrische Carte von der Situation zwischen Neuenrade und Plettenberg

längst den Lehn Fluß in der Grafschaft Marck Renthey Altena zum behufe

eines daselbst anzulegenden neuen Weges gefertigt von Risse Landbaumeisterei

in der Grafschaft Mark d. 13. Aug. 1794". Der alte Weg querte die Lenne

in Höhe Elhausen, führte dann über Teindeln weiter nach Bockeloh. Für die neue Straße (braune

Trasse) rechts der Lenne war hinter Brüninghausen wohl ein dort vermutetes Bauerngut im

Weg, außerdem musste bis Teindeln reichlich Fels weggesprengt werden. Mit dem

Bau der Eisenbahn Hagen-Siegen 1861 wurde das bis dahin kurvige Lennebett vor dem

Schloss Brüninghausen begradigt.

Quelle: "Burgen, Schlösser, Herrensitze im Märkischen Kreis",

Heft zur gleichnamigen Ausstellung aus Anlass der Einweihung des neuen

Kreishauses in Lüdenscheid im März 1986 mit 23 ausgewählten Objekten,

bearbeitet von Dr. August Kracht.

Schloß Brüninghausen / Plettenberg-Brüninghausen, Brüninghausen I

Ehemalige Wasserburg an der Lennestraße zwischen Ohle und Teindeln

auf dem rechten Lenneufer. Ersterwähnung Mitte des 14. Jhdt., aber

wahrscheinlich wesentlich älter. Durch Erbteilung seit 1370 zwei

Häuser, Turmhaus und Mühlenhaus.

Anstelle des ersteren ein dreigeschossiges verputztes Herrenhaus. Aus

zwei Seitenflügeln und einem verbindenden Mittelteil bestehende unregelmäßige,

in mehreren Bauphasen entstandene Baugruppe. Ältester Bauteil das integrierte

mittelalterliche Turmhaus im Nordostflügel, der in zwei Bauabschnitten

quer zum Turmhaus entstand. 1658 Erweiterung durch den Mitteltrakt.

Letzte Erweiterung, den Mauerankern zufolge 1668, durch den lenneseitigen

Flügel parallel zum nordöstlichen Seitenflügel. Bis Anfang des 19. Jhdt.

allseitig von Hausteich und Ringmauer umgeben. Anstelle der früheren

Zugbrücke einläufige Freitreppe im Mitteltrakt. Im Keller Tonnengewölbe

und originelles Kreuzgewölbe mit ährenförmig gemauerten Graten.

Auf der ehemaligen Vorburg zweigeschossiges Wirtschaftsgebäude, ferner

ehemaliges Mühlengebäude mit Fachwerkobergeschoß und Walmdach und Rest

vom ehemaligen Mühlteich erhalten. Gloriette mit barocken Holzsäulen.

Besitzerfolge: von Ohle, von Rüspe, von der Horst, von Wrede (seit Mitte

des 17. Jh.). Das Herrenhaus ist von Mietern bewohnt. Die Eigentümerfamilie

(Freiherr von Wrede) bewohnt einen Neubau am Rande der Gesamtanlage.

Außenbesichtigung von der Straße.

Quelle: "Stadt und Amt Plettenberg - ein Führer", herausgegeben

vom SGV Plettenberg, 1914, S. 53 u. 54

. . . Links sehen wir an der Lenne im Seitental der Jeutmecke Elhausen

liegen, dann fesselt zur Rechten das alte Schloß Brüninghausen, das nun

schon über 250 Jahre Eigentum der Familie von Wrede ist, unsere Aufmerksamkeit. . .

Quelle: "Historie der Stadt und des Amtes Plettenberg und des

Kirchspiels Ohle", aus dem II. Teil der "Westphälische Geschichte" von

Johann D. von Steinen (1755-1760); Neudruck Martin Zimmer 1979

2. Absatz.

Von denen zum Kirchspiel gehörigen Rittersitzen, adlichen Häusern

und zerstörten Schlössern

I. Brüninghausen

Ein Rittersitz, eine viertel Stunde vom Kirchdorf Ohle, an der Lenne

zwischen den Bergen gelegen, ist ein Churcölnisch Lehn, und hat

anfänglich denen v. Brüninghauß gehöret.

Nachhero sind die Güter getheilet und zwey Häuser gebauet worden,

davon eines das Thurnhaus, das andere das Mühlenhaus zu Brüninghausen

genennet worden sind. Diese Güter sind hernach gekommen an die v.

Ole und v. Rüspe(*. Hernach ist der Olen Antheil an verschiedene

Erben kommen, welche ihre Ansprache an v. Wesselberg verkauften.

Aleke Wesselberges vermachte 1426 das Mühlengut zu Brüninghausen

an Diederich Sprenge. Von diesem erbten Aloff Qwoyde und seine

Gemahlin Adelheid, die es 1431 an Johan v. Kobbenroyde verkauft

haben. Nach der Zeit haben die v. Rump zur Wenne das Mühlenhaus

zu Brüninghausen gehabt; als aber 1515 Johan v. Rump dasselbe an

Gert v. Rüspe und seine Gemahlin Catrin v. Eppe verkaufte, sind

die Güter wieder zusammen an die v. Rüspe gekommen, da dann auch

ein Haus wieder weggebrochen worden ist.

Anna Margreta v. Rüspe brachte diese Güter durch Heyrath an Arnold

v. der Horst zu Hellenbrock. Dieser ihre Tochter, Sibilla Elisabet

v. der Horst, wurde vermählt mit Johan Henrich Wrede zu Ameke, der

die Güter durch Kauf 1652 an sich gebracht hat.

Unweit dem Hause lieget eine Mühle zum Hause gehörig, die wegen

der dazu gehörigen Mahlgenossen einen jährlichen Canon an den

Landesherrn zahlen mus.

* Berswordt gedenket aufs Jahr 1622 einer Familie von Rysbeck und

schreibt, sie habe zu Brüninghausen an der Lenne ihr Haus gehabt,

allein es mus an statt Rysbeck Ruispe stehen, wie unten angezeigt wird.

Über die Familien von Ole heißt es bei von Steinen u. a.:

1370 Johan v. Ole, Herr zu Brüninghausen

1375 Wilkin v. Oel gen. von Brüninchuß (Archiv Ruhr)

*Es ist bekannt, daß eine Ritterfamilie v. Brüninghuß gewesen ist,

welche 5 Muscheln geführet hat. Da nun diese v. Ole eine Muschel

führen, so wäre die Frage, ob sie nicht ihrem Ursprunge nach von

denen von Brüninghauß abstammen, und als sie das Haus Ohl bekommen,

davon den Namen angenommen, ihr Wapen geändert, und nur eine

Muschel in demselben behalten haben. Dieser Wilkin v. Oel gen.

v. Brüninghauß, bringt mich auf den Gedanken.

1389 Johan v. Ole vermachet seiner Gemahlin Elske das halbe Gut

zu Brüninghausen zur Leibzucht, und im Jahre 1400 vermacht er

an Aleke Wesselberges das Mühlengut daselbst. Johan v. Ole hatte

zwei Schwestern, eine war vermählet mit N. v. Rüspe, die andere

mit N. v. Hennen.

Schloss Brüninghausen 1887

Quelle: Dr. Heinrich Heppe "Geschichte der Evang. Gemeinden der

Grafschaft Mark, Iserlohn, 1870

Drei Kühe für das Haupt des Hl. Cornelii

. . . Die Einführung der Reformation erfolgte allmählich in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts. Genaueres lässt sich nicht angeben. Man

hatte hier das wunderthätige Haupt Cornelii, welches einer allgemein

geglaubten Sage zufolge von zwei Engeln durch die Luft von Mailand her

dorthin getragen war. Zur Zeit des zweiten Pastors Hengstenberg (†1727) wurde

es aus der Kirche gestohlen, nachdem kurz vorher die Kurkölner für

dasselbe 200 Rthl. geboten hatten. Hengstenberg hatte das Gebot

zurückgewiesen, weil er der Verbreitung des Aberglaubens keinen Vorschub

leisten wollte - wiewohl ihm der katholische Besitzer des Hauses

Brüninghausen für den Fall der Annahme des Gebots die drei besten Kühe

seines Stalles zugesichert hatte. . .

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 03.12.1949 im Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. 3.3

Ein alter heimischer Adelssitz

Haus Brüninghausen und seine Vergangenheit

Plettenberg-Ohle. In einer Waldschlucht vor Ohle, die sich zum

Flußtal der Lenne und zur dort vorbeiführenden Talstraße hin stark

verengt, liegt Haus und Gut Brüninghausen. Dieses herrschaftliche

Wohnhaus, wie man das stattliche Bauwerk wohl am treffendsten bezeichnet,

dienste lange Zeit hindurch der

Ritterfamilie von Ohle

zum Wohnsitz. Dieses Geschlecht war nach den Überlieferungen wohl schon

im 12. Jahrhundert in einer Burg ansässig, die höchstwahrscheinlich

dort gelegen war, wo auch die alte Kirche stand - auf dem heutigen Kirchplatz.

Die Bewohner des Ortes Ohle waren diesem Geschlecht abgabepflichtig

schon in einer Zeit, als z. B. in Plettenberg die Bauern und Bürger

noch frei waren.

Das Geschlecht von Ohle geht vielleicht auf die Zeit der fränkischen

Eroberung zurück. Die Tatsache der frühen Abgabepflichtigkeit der

Ortsbewohner an diese Familie, die den fränkischen Curtis (Hof, Burg)

verwaltete, dürfte darauf hindeuten. Dieses Geschlecht besaß auch Höfe

in Plettenberg, Windhausen, Dahle und im oberen Sauerland und war mit

dem Geschlecht von Plettenberg stark versippt.

Der Kölner Erzbischof gab 1401 (nach Seibertz) den Oberhof Oyl in

der parochia Oyle an den Ritter Evernard de Ruyspe. An diese Familie

von Rüspe kam durch Heirat auch ein Teil von Brüninghausen und zwar

das sogenannte "Turmhaus",

eben das alte herrschaftliche Landhaus. Das Mühlenhaus jedoch, der

zugehörige Wirtschaftshof nebst dem Dorf Ohle und vielen sonstigen

Höfen kamen nach und nach an Dietrich von Weselberg. 1519 erwarb auch

diesen größeren Anteil vom alten Besitz Brüninghausen Gerd von Rüspe,

so dass diese Familie jetzt über den ganzen Besitz verfügte. Die

Familie von Ole verzog aus der Gegend. In der Mitte des 17. Jahrhunderts

wurde die Familie des Freiherrn von Wrede Eigentümer des Gutes.

Foto: Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. S/F 9

Diesem adligen Geschlecht stand die niedere Gerichtsbarkeit über die

meisten Einwohner des Dorfes Ohle zu. Dazu war der jeweilige Herr

auch Patron der Ohler Kirche. Als solcher stand ihm das Recht zu -

es erhielt sich bis in 19. Jahrhundert - die Ohler Pfarrstelle zu

besetzen, während er andrerseits verpflichtet war, zur Erhaltung der

Kirche und Schule beizutragen. Da das Geschlecht von Wrede in der

Reformation katholisch blieb - der wirtschaftliche Schwerpunkt seiner

Güter hatte sich ins kölnische Sauerland verlagert - entstand der

seltsame Zustand, dass

eine katholische Adelsfamilie das Patronatsrecht für die evangelische

Ohler Kirche innehatte

und noch jahrhundertelang ausübte. Das steht aber nicht vereinzelt da;

es liegt auf der Hand, dass sich daraus wiederholt merkwürdige

Situationen entwickelten. Ein Bernhard Friedrich von Wrede machte

Brüninghausen 1713 zu einem Fideikommiß, das stets ungeteilt auf den

ältesten Sohn übergehen sollte. Diese Form des Eigentums hat sich

bis in jüngere Zeit erhalten, während in letzter Zeit eine Teilung

des Gutes auf die Kinder vorgenommen wurde. Hauptsitz der Familie

war später Amecke auf den Bergen in unserer nächsten Nachbarschaft

im kölnischen Sauerlande.

Das "Schloß" Brüninghausen hat im langen Zeitablaufe der Jahrhunderte

allerhand erlebt. Im Winter des Jahres 1608 beispielweise wurde

das Schloß von Straßenräubern überfallen,

die reiche Beute machten. Im 30-jährigen Krieg haben verschiedene

Kriegsvölker dort böse Spuren hinterlassen. In unserer Zeit ist das

alte "Turmhaus", so wohl genannt wegen seiner mächtigen 4 Stock hohen

turmartigen Flügel, die dem ganzen Gebäude einen kastellartigen

Charakter verleihen und sein Aussehen bestimmen, zur Bewohnung wegen

seiner überhohen Räume in unglaublich dicken Mauern nicht mehr recht

geeignet. Es fand daher auch längere Zeit Verwendung als Verwaltungsgebäude

der Ferngas AG und kommt u. U. in Zukunft als

Ferienheim und Landheim

für ausländische und deutsche Studenten in Frage. So würde dann dieser

alte Bau, der so mannigfache geschichtliche und einzelmenschliche

Ereignisse erlebte, vielleicht in unseren Tagen dem Ziele der Verständigung

zwischen den Völkern dienstbar gemacht werden.

Plettenberg, 17. Dezember 1949 (WP)

Altes Schloß mit neuem Gesicht

Ohle. Die Verwendung des alten Schlosses Brüninghausen,

das seit den Kriegsjahren die Verwaltung der Ferngas AG beherbergte,

dürfte nunmehr klargestellt sein. Der zeitweise verfolgte Gedanke,

hier ein Studenten-Heim zu errichten, wurde fallen gelassen. Das

Ohler Eisenwerk hat daraufhin das Gebäude langfristig angepachtet,

um dort Wohnungen für Werksangehörige einzurichten. Örtlich gesehen

ist es sehr zu begrüßen, wenn hier also in dem alten schicksalumsponnenen

"Turmhaus", wie es früher genannt wurde, Wohnungen eingerichtet

werden. Es sollen 7 Zwei- und Dreizimmerwohnungen eingerichtet werden,

die auch schon im kommenden Februar bereitstehen werden. So wird

also neues Leben in diesen alten Herrensitz einziehen.

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 11.05.1950 im Ev. Kirchenarchiv Ohle

Schloß Brüninghausen wird Mehrfamilienhaus

Arbeiterwohnungen im alten Schloß - Umfangreiche Umbauten erforderlich

Foto: Willy Kaspers jr.

Plettenberg-Ohle. Nach längeren, zeitweise unterbrochenen

Verhandlungen ist es dem Ohler Eisenwerk gelungen, mit dem Eigentümer

von Schloss Brüninghausen, Frhr. v. Wrede, zu Vereinbarungen wegen

der Anpachtung und des Ausbaues des alten Schloßgebäudes in Brüninghausen

zu kommen.

Das Eisenwerk wird das Gebäude, das nach Wegzug der Verwaltung der

Ferngas bekanntlich seit einige Zeit leerstand, zum Wohngebäude

herrichten. Es werden zunächst 7 Wohnungen für Arbeiter des Eisenwerkes

eingerichtet und zwar 4 Dreizimmerwohnungen und 3 Zweizimmerwohnungen.

Dabei wird es notwendig sein, das ja für einen solchen Zweck nicht

eingerichtete Bauwerk von Grund auf, vom Keller bis zum Boden, für

seinen neuen Wohnzweck herzurichten.

Wie wir hören, werden die notwendigen Arbeiten sofort ausgeschrieben,

so dass in absehbarer Zeit erfreulicherweise wieder 7 Wohnungen zur

Verfügung stehen werden. Dieser Beitrag zur Behebung der Wohnungsnot,

den das Eisenwerk auch in diesem Falle durch seine Initiative und seinen

Einsatz leistet, dürfte allgemein begrüßt werden.

Quelle: Süderländer Tageblatt von 1952 im Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. 3.3

Alter Rittersitz im Wandel der Zeiten

Schloß Brüninghausen einst und jetzt - Umbau des 300-jährigen Gebäudes

Plettenberg-Ohle. Eine gute Vorstellung von der Einfachheit alter

Burghäuser kann der alte Rittersitz Brüninghausen vermitteln. Bis 1812

gehörten solche Güter in Ohle, Teindeln, Hilfringhausen, Elhausen und

Jeutmecke zu diesem im Besitz der Familie von Wrede befindlichen Rittersitz

und waren verpflichtet, ihre Getreide in der Fruchtmühle Brüninghausen

mahlen zu lassen.

Während der letzten Kriegs- und Nachkriegsjahre fand die Westfälische

Ferngas ihr Unterkommen in Schloß Brüninghausen. Jetzt ist das Schloß

Brüninghausen an das Ohler Eisenwerk vermietet. Nach einem großzügigen

und zum Teil schwierigen Umbau wurden hier 5 Drei-Zimmerwohnungen und

2 Zwei-Zimmerwohnungen geschaffen, die neuzeitlich eingerichtet und

mit Zentralheizung, WC und teilweise mit Bad ausgestattet wurden. Auch

musste ein neuer Brunnen gegraben werden.

Seit etwa einem Jahr haben in diesem ehrwürdigen Gebäude, dessen äußerer

Teil natürlich erhalten geblieben ist, 7 Betriebsangehörige des Ohler

Eisenwerkes mit ihren Familien Wohnungen erhalten, die allen modernen

Ansprüchen genügen.

Schloss Brüninghausen. Foto: Albrecht v. Schwartzen, September 1959

Quelle: "Plettenberg - Industriestadt im märkischen Sauerland",

1962, Albrecht von Schwartzen, S. 62 u. 63

" . . . Nach dem Verfall der Burg Ohle verlegten die Ohler Ritter ihren Wohnsitz nordwestlich des Dorfes, nach Brüninghausen. Sie blieben Obereigentümer an sämtlichen Ohler Höfen, waren weiterhin Richter über das Dorf und den Nachbarhöfen und hatten das Patronat der Ohler Kirche. Ihre Rechtsnachfolger nutzten alle Rechte der Herren von Ohle bis ins vorige Jahrhundert hinein.

Das Haus Brüninghausen war Kurkölnisches Lehen und Stammhaus des Geschlechts von Brüninghausen. Schon früh waren die Besitzungen geteilt. Zwei Burghäuser waren vorhanden, das Turmgut und das Mühlengut. Das Letztere besaßen die Herren von Ohle, das Turmhaus kam an die Familie von Rüspe. Das Mühlengut kam 1400 an die Familie von Wesselberg, 1426 an Diederich Sprenge, 1431 an die von Kobbenroyde und später an die von Rump. Schließlich kam es an die Besitzer des Turmgutes. Damit war ganz Brüninghausen wieder in einer Hand.

Das eine der Burghäuser wurde abgebrochen. Im Erbgang kam später Haus Brüninghausen mit sämtlichen Pertinenzstücken an die Familie von Wrede, in deren Besitz es noch heute ist.

Von 1944 bis 1949 war Haus Brüninghausen Sitz der Verwaltung der Westfälischen Ferngas AG, deren Gebäude bei einem Luftangriff auf Dortmund vernichtet worden war. Seit einigen Jahren ist es an das Ohler Eisenwerk verpachtet, das durch geschickten Umbau eine Anzahl Wohnungen für seine Werksangehörigen darin errichtete.

Quelle: Staatsarchiv Münster, Bestand Herzogtum Westfalen,

Lehen/Urkunden, Or.-Nr. 411

1532 Januar 16 - Poppelsdorf

Johann von Eppe reversiert als Vormund der Kinder des † Gerhardt von

Ruspe [dem] Erzbischof Hermann von Köln den Empfang der im inserierten Lehnsbrief

gen. Lehen:

Erzbischof Hermann von Köln bekundet, das Haus Brünninghausen (Bruninghusen)

sei früher ein Afterlehen [als Afterlehen bezeichnet man im Mittelalter ein

Lehen, das der Lehnsgeber selbst von einem höher gestellten Lehnsherren empfangen

hat] der von Ruedenberg gewesen. Später sei die Lehnsherrschaft an den

Erzbischof heimgefallen. Daher habe er den Gerhardt von Ruspe mit dem Haus

belehnt. Nach seinem [dessen] Tode belehnt er nun den Johann von Eppe als Vormund von

des Johann von Ruspe, des Sohn des Gerhardt, mit dem Haus, mit der zum Hofe

gehörenden Fischerei und mit allem Gut, das früher Hermann und Wilcken von

Brünninghausen (Bruininghusen) und danach Johann von Oill von den † Brüdern

Conrad und Heinrich von Ruedenberg zu Lehen hatten und das auch Gerhardt von

Ruspe schon besessen hatte. Ausgenommen bleibt die Freigrafschaft zu Hundem

(Hundene). Wenn Johann von Ruspe mündig wird, hat er das Lehen selbst in Empfang

zu nehmen. Der Erzbischof empfängt für das Mannlehen Huldigung und Eid und kündigt

sein Siegel an. Zeugen: Bartholomeus von der Leyhen, Hofmeister, Dietherisch

von Orsbeck und Friderich von Fisschenich, Türwärter.

Lehnseid und Siegelankündigung des Ausstellers. Ausfertigung Pergament deutsch,

Siegel ab.

Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Bd. 1,

E. Dösseler, 1954, hier: S. 12, 2. Quellen

1423, Febr. 4 Nr. 1

Märkisch-bergisches Bündnis gegen die Lennejunker und Plan einer

gemeinsamen Verwaltung des Amtes Schwarzenberg

Herzog Adolf v. Berg verbündet sich mit Gerhard v. d. Mark gegen

Gerhards Untersassen, nämlich Vyllekoy, die van Bruynynchusen,

van Rusope, van Plettenbracht, gen. van der Moelen, und van

Wyntersoyl u. a., die ohne Fehdeansage Feinde des Herzog Adolf

wurden, seine Lande und Leute täglich schädigten und damit dem

Bündnis ihres Landesherren mit Herzog Adolf zuwider handelten.

Deswegen wollen diese beiden mit ihren Freunden und ihrer Macht

zu Plettenberg in das Dorf einziehen, sich dar lagern, um Gerhards

Haus van der Moelen, Haus Brüninghausen und die anderen Häuser

in der Umgebung auf der Lenne gelegen, zu unterwerfen, einzunehmen

und zu gewinnen und darauf auch das Schloß Schwarzenberg zu belagern.

. . . Die genante Belagerung solle am Freitagmorgen des St. Gregoriustages

(März 12) beginnen, indem beide Parteien mit ihren Freunden und Büchsen

zu Plettenberg einziehen sollen. Wurde aber dieser Ritt durch Wasser,

Wetter oder andere merkliche Not verhindert, so soll die Frist für

den Beginn dieser Verlagerung um 3 Wochen verlängert werden. - D.:

Köln, 1423, des donresdages na unsser liever frauwen dage purificationis.

StAD, Kl Mk Urk. 1280

Quelle: Staatsarchiv Münster, Bestand Herzogtum Westfalen,

Lehen/Urkunden, Or.-Nr. 426

1539 Oktober 3 - Arnsberg

Johan von Ruspe reversiert Erzbischof Hermann von Köln in inseriertem

Lehnbrief gen. Lehen:

Erzbischof Hermann von Köln belehnt Johan von Ruspe mit dem Haus

Brüninghausen (Bruningkhuysen) samt Zubehör, insbesondere der Fischerei,

das von den Herren von Rodenbergh zu Afterlehen gegangen und jetzt

heimgefallen ist, wie einst Hermann und Wilcken von Brünninghausen

damit früher und Johan von Oill danach von den † Conrat und Heinrich,

Gebrüdern von Rodenberge belehnt waren; ausgenommen ist die Freigrafschaft

zu Hundem (Hundene). Dieses Lehen habe schon Gerhart von Ruspe, der

† Vater Johans, inne.

Siegelankündigung des Erzbischofs. Zeugen: Johan Quade (Qwade), Landdrost

zu Arnsberg; Terme von Hoerde; Johan von Wachtendunck, Türwärter.

Johan leistet den Lehnseid. Auf Bitten des Ausstellers, der selbst

kein Siegel hat, siegelt sein Vetter Hermann Rump.

Ausfertigung Pergament deutsch, Siegel ab.

1551/1552, Nr. 17 - Grenzstreitsachen, hier 17. Dez. 1543 (transkribiert: H. Hassel)

Es kommt zu einem Prozeß vor dem Reichskammergericht: Kurfürst Adolf zu

Köln klagt gegen den Herzog Wilhelm zu Kleve, stellvertretend für den Amtmann

Bernhard von Neuenhoff (Altena) und Amtmann Wilhelm von Neuhoff (Neuenrade).

Es geht um die Gefangennahme des Affelner Bürgermeisters Gerhard Helwigk durch

den Amtmann zu Altena. Der Hintergrund: Affelner sollen im Oktober 1649 die

Schweinehirten des Hauses Brüninghausen überfallen haben. Es handelte sich um

drei arme unschuldige Kinder (Jungen), die die Schweine des v. Ruspe auf dessen

Gelände gehütet hatten. Einer der Jungen wurde durch "Zersplitterung des Hauptes"

ermordet, der zweite tödlich verwundet, lediglich der dritte Junge konnte vor

den Affelnern fliehen.

1500-1700 Einnahmeregister und Rechnungen des Hauses Brüninghausen -

Frh. v. Wredesche Archiv Amecke, Akten I B 108

1500-1700 Akte betr. Kirche und Schule zu Ohle, darin u. a.:

Schreiben des Drosten von Neuenrade, Volmert van dem Nyen Hofe an Herman

van Ruispe, Pfarrer und Kirchmeister zu Ohle betr. Aufsuchung Kelch und

Monstranz 1543, VII 1; Herman von Ruispe zu Brüninghausen vergibt den

Altar St. Servatii binnen dem Dorf Ohle nach dem Tode von dessen letztem

Besitzer, Herrn Johan Neysen, an Johan, des Kosters Sohn binnen Ohle, 1555,

i. 31.

Verkauf der Kirchenhagen zu Elhausen an von Wrede, 1780

Johan Wrede, kurfürstlicher Statthalter der Veste Limburg, begabt Henrich

Fischer mit dem Küsteramte des weltlichen Stiftes Elsey, 1592, IV 2.

1509-1899 Akte betreffend die Jagd zu Brüninghausen; enthält u. a.

Jagdgerechtigkeiten, Jagdstreitigkeiten mit Nachbarn und Unberechtigten,

Jagdfrevel, Jagdverpachtungen.

Quelle: Archiv von Wrede-Amecke, Akten I B, Nr. 2. Entwurf

Freilassung zu Teindeln

ohne Datum, ca. 1638-1648, Nr. 295

Anna Margarete, geb. von Ruispe, Witwe von der Horst, "eigenthumbsfrauwe

zu Brunickhausen", bekundet mit diesem "freibrieff", dass die den erbaren

und bescheidenen Friedrich Schmitz von Teindell im Kirchspiel Oill, der

ihr und ihren Erben "mit liebeigenthombs servituit und gerechtigkeit

zugehorig", von solcher "servituit und gerechtigkeit freigelaßen" habe.

Haus Brüninghausen als kurkölnisches Lehen

Laufzeit: 1642-1785, Nr. 18 (Süderländische Geschichtsquellen Band IV, 1967)

1642, Mai 10: Verzeichnis der Erststiftkölnischen Lehnleute: Witwe

des (Arnold) v. d. Horst (-Hellenbroich), Amtmann zu Vlotho, wegen des

Hauses Brüninghausen und des Anteils des Creutnerischen Lehens zu

Zeltingen/Mosel. Lieferung von 2 Lehnspferden.

1652, Febr. 19: Arnold Christoph v. der Horst, dessen Gebrüder

und ihre männlichen Leibeserben belehnt mit dem Haus Brunninghaußen

und der zum Hof gehörigen Fischerei, wie dem Gute zu Rindel (Teindeln),

wie diese Lehen ihr (†)Vater Arnold v. der Horst vom Erzstift Köln,

als Lehen empfing. (StAD., Kurköln, Leh., Gen. 4, S. 46 - Vgl. Archiv

v. Wrede-Amecke, Urk. Nr. 366 v. gleichen Datum)

1652, März 20: Joh. Heinr. v. Wrede zu Melschede nach vorausgegangener

Refutation des Arnold Christoph v. der Horst belehnt mit dem mit Konsens

des Kurfürsten Max Heinr. von Köln erkauften Haus Brunninghausen, der zum

Hofe gehörigen Fischerei wie auch dem Hofe zu Tendel mit allem Zubehör,

wie dieselben Lehen Arnold Christoph v. der Horst und vorher die v. Ruspe

vom Erzstift Köln als Lehen empfingen. (Ebd. S. 49)

(Vgl. Arch. v. Wrede-Amecke, Urk. 368 - 1652, März 21)

1690, Dez. 11: Theodorus Hoeningh als Bevollmächtigter des Jobst

Bernard v. Wrede zu Melschede (bzw. Bruninghaußen) belehnt mit dem

Erzstiftslehnhaus Brünninghausen und der zu dem Hof gehörigen Fischerei

wie auch dem Gut Teindeln mit allem Zubehör, wie dieselben sein (†)Vater

Joh. Henrick v. Wrede käuflich an sich brachte von Arnold Christoph von

der Horst, der mit diesem Lehen von Kurfürst Ferd. von Köln nach Abgang

der v. Rüspe als heingefallenes Lehen belehnt war. (Ebd. Nr. 5, S. 115;

6, S. 86 in: StAD., Kurköln, Leh., Gen.

1785: Philipp, Frh. v. Wrede zu Amecke belehnt mit dem Haus Br.

und zugehöriger Fischerei sowie dem Gute zu Teiden. (Ebd. Nr. 25)

1660, Aug. 1, "im dorff Ohl" - Mahlgerechtigkeit des Hs. Brüninghsn.

Vor Henrich Wortmann, Richter zu Neuenrohde, bekunden folgende Eingesessene

des Ksp. Ohle: Moritz Becker, Johan zu Elhausen, der alte Dickehage (zu

Hilfringhausen), Henrich Schmidt zu Teindell, Johan Duncker, Herman vorm

Kirchhofe, Mertens Diederich, Hans Koßter zu Ohle:

Art. 10: "wahr, daß solche mahlmühle ihre eigene zwängliche mahlgäste des

kirchspelß Ohle hat, welche mehrenteilß leibeigene, ohne dry hoffe, allein

zum hauß Brunninghausen gehorig . . ." "waß die freyen anbelanget, und

wen die Selscheder kämen, hetten in etwa mitt dem mahlen den vorzug..."

(StAD, RKG, W.1015, f. 28-29: Extractus rotuli wegen mahlmuhlen, osemundschmitten

und anderer berechtsambkeit des haußes Brunninghausen". - Vgl. StAD Münster,

Kl. Mk. LA., Nr. 276, Fasz. 7 Mühle zu Brüninghsn. 1728)

1666, Mai 10/18. Jurisdiktion des Hauses Brüninghausen

Verhör folgender Zeugen durch Clemens Piper, Frone zu Altena, in

Ohle am Pfarrhause auf Veranlassung der Räte zu Kleve bzw. des

kurfürstl.-brandenburgischenKommissars Georg Grüter, Hogreve zu Altena

und Richter zu Wiblingwerde:

Aus dem Ksp. Ohle:

Casp. Rickes, Dorf Ohle, ca. 56 J.

Herm. Vorrath, ebda., 61 J.

Moritz Becker, ebda.,54 oder 55 J. alt

Hanß Köster, ebda., 70 J.

Joh. auf der Worth, ebda., 60 J.

Moritz Wehrdeß, ebda., ca. 55 J. alt

Joh. Duncker zu Theindelen, über 80 J. alt

Hindrich Schmidt, ebda., ca. 65 J. alt

Oberste Johan zu Elhausen, ca. 80 J. alt

Das "eisern kellerchen"

Zur Strafgerichtsbarkeit: Die Existenz eines Gefängnis ("eisern

kellerchen") mit einem schließbaren "stock" wie eines Prangers

(kaeck) mit Ketten und Schandsteinen wird bejaht, jedoch selten

der Gebrauch erwähnt. Auf Befehl des Christoph v. Ruspe habe ein

Weib einmal die Schandsteine an einer Kette tragen müssen.

Gemäß Aussage des Joh. auf der Wohrt durften Delinquenten 3 Tage

lang in Brüninghsn. in Haft sein, um dann ans Amt Neuenrade

abgeliefert zu werden. Das spanische Kriegsvolk des Isenburgschen

(Eisenburg) Regimentes unter Obrist Butler habe bei Einquartierung

in den Ämtern Altena und Neuenrade den Pranger und Stock abgebrannt

und die Schandsteine bis auf einen zerschlagen.

Zum beanpruchten Recht des Hauses Brüninghausen auf Zitation (Vorladung),

Cognition (Weg zu einer Lösung suchen), Pfändung und Exekution

äußert Clemens Geck, als Rezeptor bei Pfändungen im Kirchspiel Ohle:

bei Leibeigenen habe der Besitzer des Hauses Brüninghausen durch

seine Bediensteten pfänden lassen. Die Zitierung wird von den Zeugen

im allgemeinen bejaht, jedoch die Incarceration (Haftnahme) meist

verneint.

Zur beanspruchten Anstellung der Rezeptoren durch Haus Brüninghausen:

besonders für ihre Eigenleute, ohne Zuziehung der Neuenrader Beamten,

bejaht von den meisten Zeugen.

Die Dienste der Eigenhörigen wurden im allgemeinen von Haus Brüninghausen

beansprucht, als Amtsdienste werden jedoch Wachdienste geleistet. Zur

Jurisdiktion des Hauses Brüninghausen in Streitsachen über Schatz-

und Kontributionsabgaben: zum Teil bejaht von Zeugen. An- und Absetzung

der Vorsteher und Kirchmeister zu Ohle durch Haus Brüninghausen: bejaht

durch die meisten Zeugen.

StA Münster, Kl. Mk. LA, Nr. 276, Fasc. (- f. 31-52)

Vergleiche Anzeige des Amtmanns zu Plettenberg (Schwarzenberg) Christoph

von Plettenberg betreffend Errichtung eines Stockes oder Kaeck zu

Brüninghausen durch v. der Horst, Drosten zu Vlotho, 1650 (ebd.f. 4-5).

In einem Zeugenprotokoll von 1670 (ebd. f. 103) äußert Clemens Geck zu

Harlinghausen: nach Aussagen seines Vaters hätten die v. Rüspe (bis Anfang

17. Jahrhundert) das Recht zur Coercition (Bestrafung) der Eigenhörigen

betreffend Schlägerei, Scheltworte, Hurerei und andere streitige Sachen

gehabt.

Quelle: Plettenberg-Lexikon

Brüninghausen Schloß; an der Bundesstraße 236 und der Ruhr-Sieg-Eisenbahnstrecke

zwischen Ohle und Teindeln gelegen; seit Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich

nachweisbar, wahrscheinlich aber schon Jahrhunderte früher, sind die "von Ohle"

(auch OLe, Ol, Oill) auf zwei adligen Gütern Brüninghausen, 1 km lenneaufwärts,

auf dem sogenannten Mühlengut und dem sogen. Turmgut absässig; das Turmgut nannte

sich nach dem mehrfach in Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts erwähnten Turmhaus,

das der älteste Teil eines ursprünglich einheitlichen, erst durch Erbteilung (1370)

in zwei Teile gespaltenen Rittergutes war; das Turmhaus erheiratete um 1400 Eberhard

von Rüspe, während das Mühlenhaus vorläufig im Besitz des anderen Zweiges der von

Ohle blieb; in der Folgezeit wechselte das Mühlenhaus mehrfach den Besitzer und

wurde in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts wegen Verschuldung auf dem Marktplatz

zu Schwerte öffentlich versteigert; 1519 erwarb es die Familie von Rüspe, wodurch

die beiden Güter wieder vereinigt waren; 1622 ging es durch Heirat der Erbtochter

von Rüspe an Arnold von der Horst; 1651 wohnten noch zwei erbberechtigte Schwestern

von der Horst - Sibylla Elisabeth und Johanna Maria - auf dem Rittergut; die erste

heiratete Johann Heinrich von Wrede, die zweite dessen Bruder Ferdinand von Wrede;

damit gelangte Brüninghausen an die ursprünglich im Balver Land (Mellen,

Langenholthausen) beheimateten von Wrede, in deren Hand es sich noch heute befindet;

Jobst Heinrich von Wrede, kaiserlicher Rittmeister und kurkölnischer Geheimer Rat

und Kämmerer, ist als Bauherr des erweiterten Schlosses bekannt - von seinem

ältesten Sohn Jobst Bernhard von Wrede leitete sich die später in den Freiherrenstand

erhobene Linie Brüninghausen-Amecke ab; Von 1944 bis 1950 war das Haus Sitz der

Westfälischen Ferngas AG, bis 1970 war es an das "Ohler Eisenwerk" vermietet - das

Haus wurde damals so umgebaut, dass Wohnungen für die Mitarbeiter entstanden; da

Schloss Brüninghausen auch heute als Wohnhaus genutzt wird, kann es nicht von innen

besichtigt werden;

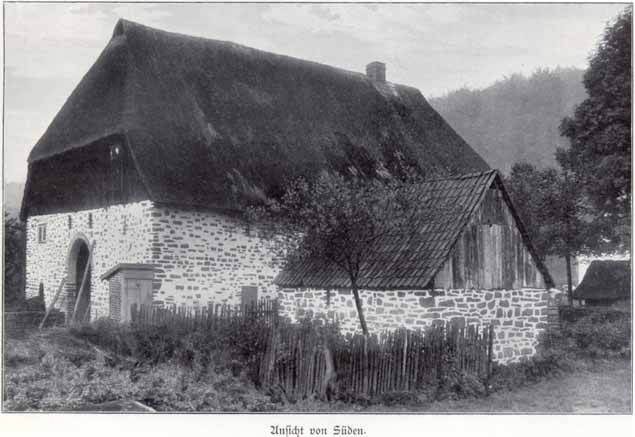

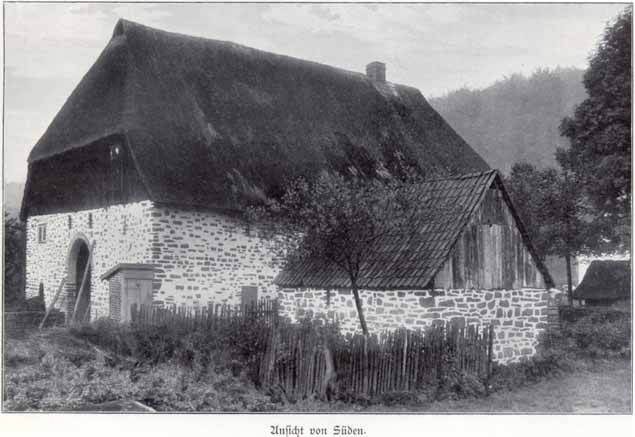

Haus Brüninghausen (Besitzer von Wrede), 13 km südöstlich von Altena.

Bauernhaus, Renaissance, 17. Jahrhundert, massiv. Quelle: Die Bau- und

Kunstdenkmäler von Westfalen, A. Ludorff, 1911

Die ehemalige Mühle. Foto: Martin Zimmer, März 2002

Siehe auch: Forstbetrieb Freiherr v. Wrede

Foto: Franz Scharwächter

Quelle: Westfälische Rundschau vom 10.05.1996 im Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. 3.3

Origineller Beitrag zum Stadtjubiläum im nächsten Jahr

Schloß Brüninghausen

als malerische Kulisse

für Ohler Ritterspiele

Ohle. (mau) Im alten Kirchspiel Ohle erwacht wieder das Ritterfieber!

In einem Vorgespräch mit dem Eigentümer des Schlosses Brüninghausen, Christoph

von Wrede, ist die Ohler Dorfgemeinschaft ihrem Ziel, anläßlich des 600.

Stadtjubiläums am 8. Juni 1997 rund um das historische Gebäude ein mittelalterliches

Fest für jung und alt aufzuziehen, ein ganz gehöriges Stück nähergekommen.

Am Mittwoch abend führte von Wrede die Vorstände (fast) aller in der

Dorfgemeinschaft zusammengeschlossenen Ohler Vereine sowie Kulturamtsleiter

Siegfried Griebsch über sein Grundstück. Schnell waren sich die Beteiligten

einig: eine prächtige Kulisse für ihr Ritterfest.

In der anschließenden Diskussion im Ohler SGV-Heim wurde ein möglicher Rahmen

abgesteckt, in dem die Feierlichkeit ablaufen könnte. Im Anschluss an die

thematisch am Mittelalter orientierten Sonntagsgottesdienste können die

Ohler Familien und andere Plettenberger zum Festplatz strömen - möglichst

per Pedes über den Stübel. Mangels Parkmöglichkeit am Schloß Brüninghausen

soll für Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, ein Shuttle-Dienst von einem

Parkplatz in Ohle eingerichtet werden. Nach Rücksprache mit Ordnungsamtsleiter

Norbert Jahn muss die Bundesstraße 236 für Fußgänger tabu bleiben.

Das eigentliche Fest mit Edelleuten und Gesinde, Gauklern und Rittern, derbem

Ritteressen und Getränken aus Krügen soll mit Hilfe von Archivar Martin Zimmer

auf unterhaltsame Art viel Information über Ohle im allgemeinen und das Schloß

Brüninghausen im besonderen aus jener Zeit liefern, in der Plettenberg die

Stadtrechte verliehen wurden. Alle Ohler Vereine wollen an der Programmgestaltung

mitwirken. Am Abend gegen 18 Uhr soll das Fest ausklingen.

Auf der nächsten Sitzung der Ohler Dorfgemeinschaft wird das Konzept konkretisiert.

Erst danach ist vom Eigentümer Christoph von Wrede eine endgültige Zusage zu

erwarten, dass er seinen Schloßgarten zur Verfügung stellt.

. . .

Foto: Franz Scharwächter

Quelle: "Von der Hünenburg auf dem Sundern bei Ohle und ländlichen

Siedlungen in ihrer Umgebung", P. D. Frommann, 1949, S. 12-16

Von Ohler Burgvögten und ihren Nachfolgern

Der erste urdkundlich erwähnte Burgvogt zu Ohle ist Wilhelmus de Ole, der in

einer Urkunde des Kölner Erzbischofs Brunos III. von 1193 und in zwei anderen

des Erzbischofs Adolfs I. von Altena aus den Jahren 1196 und 1197 als Zeuge

angegeben ist. Seit 1180 waren die Kölner Erzbischöfe Herzöge von Westfalen

und dadurch auch Vorgesetzte der Burgvögte. Die Nachkommen Wilhelmus de Ole

besaßen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts außer der Curtis Ohle auch

Brüninghausen und Güter in Dahle, Plettenberg und Windhausen zu Lehen.

Es wohnten in Brüninghausen 1313 Hermann von Ole, 1326 Hermann und Wilhelm von

Ole. Letztere hatten Teindeln, das Bilsteiner Burglehen war und zu ihren

Stammbesitzungen gehört hatte, anscheinend an die Edelherren von Rüdenberg

aufgelassen und dann als Lehen zurückempfangen. Goswin von Rüdenberg war der

Schwiegervater eines Hermanns von Ole. Hermann und Wilhelm von Ole besaßen

auch die Hünenburg auf dem Sundern. 1372 wurde Theodor von Ole mit dem Oberhof

Ohle belehnt.

Um 1370 erfolgte eine Teilung Brüninghausens. Hermanns Sohn, Johann von Ole,

erhielt das Mühlenhaus und Everhard de Ruyspe, der Gemahl seiner Schwester

Ermyne, das Turmhaus. Dieser Everhard de Ruyspe wurde 1401 vom Kölner

Erzbischof mit dem Oberhof "Oyle in parochia Oyle" belehnt. Damit gelangten die

von Rüspe auch in den Besitz des Patronats über die Ohler Kirche und die

patrimoniale Gerichtsbarkeit über die zum Oberhof Ohle gehörenden Bauern.

Weil ein Ritter von Ohle die Erbin des Gutes Frielentrop geheiratet hatte,

zog er dorthin; 1456 war Frielentrop der Wohnsitz Johanns von Ole. Im

16. Jahrhundert besaßen die von Ole auch Langeney. . . Die Familie von Ole

wird nach der Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr in der Gemeinde Ohle

erwähnt. Zweige derselben lebten in Frielentrop, Bamenohl und Langeneu.

1507 gehören Johann von Ole noch zwei Höfe zu Teindeln, die er damals dem

Hospitale auf dem Böhl verpfändet hatte.

Ein Nachkomme (vermutlich ein Enkel) Eberhards von Rüspe, Guntermann von

Rüspe, hatte Petronella von Plettenberg zur Gemahlin. Die wirtschaftlichen

Verhältnisse derer von Rüspe im Turmhause scheinen in jener Zeit nicht

immer günstig gewesen zu sein, denn Guntermann und sein Bruder verkaufen

den Loerhof zu Grimminghausen an den Plettenberger Bürger Henrich Wyscherd;

ferner veräußerten Guntermanns Witwe Petronella und ihre vier Söhne ihre

Einkünfte aus dem von Hans vor dem Kerkhofe zu Ohle bebauten Gute 1501 an

die dortige Kirche. Damals war das Mühlenhaus sogar an den Schwerter

Bürger Wendel verpfändet.

Günstiger gestalteten sich die Verhältnisse unter Guntermanns Sohne Gerd

von Rüspe. Dieser heiratete 1513 Katharina von Eppe und erwarb 1519 von

Johann Rump zur Wenne das Mühlenhaus. Dieses hatte inzwischen folgende Besitzer

gehabt: nach Johann von Ole erst Aleke Wesselberg, dann 1426 Diedrich Sprenge,

später Aliff Qwoyde (Quade ?), 1481 Johann von Kobbenroyde und endlich

dessen Schwiegersohn Johann Rump. Gerd von Rüspe kaufte ferner noch 1521

Godecken, 1532 Middendorps Gut zu Ohle, 1523 das Hofgut zu Erkelsen, er löste

auch 1518 den "Bushof" zu Hilveringhausen und später Lohagen Gut zu Grimminghausen

wieder ein. 1538 belehnte ihn der Kölner Erzbischof mit Brüninghausen. Er

wird auch als Patron der Kirche in Balve erwähnt. Im Jahre 1532 (?) starb er schon.

Seine Witwe kaufte 1539 das Hofgut - den Loerhof - zu Grimminghausen, "den

dermalen Diedrich Rump nutzt" und den die von Rüspe schon früher besessen hatten.

Foto: Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. S/F 9

Gerds Bruder Jürgen von Rüspe wurde Besitzer des Gutes Baukloh, das von diesem

auf seinen Sohn Rötger und danach auf dessen Sohn Johann überging. Die beiden

ältesten Söhne Gerds, Hermann und Johann von Rüspe, erbten Brüninghausen.

Hermann verkaufte 1547 den Vogelsang in der Gemeinde Herscheid an Matthias von

Reringhusen und war Lehnsherr des Kösters- oder Wibbecker Gutes zu Böddinghausen.

1564 kaufte er das Gut Blomberg bei Valbert und von denen von Schade für 1.000

Goldgulden und 300 Taler Teindeln, das schon früher mit Brüninghausen vereinigt

gewesen war. In Teindeln wohnten zu der Zeit Hans Duncker, Gerd Eckmann und

Hans Selter. 1570 lebte auf dem mittleren Gute Hermann Schmidt.

Weil die Ehe Hermanns von Rüspe kinderlos bleib, so setzte er seinen Bruder Johann

zu seinem Erben ein. Dieser war schon 1561 mit Brüninghausen belehnt worden und

seit Hermanns Tode (1566) alleiniger Besitzer. Er war auch Lehnsherr der beiden

Elhauser Güter. 1567 belehnte er mit dem einen Johann, Peters Sohn daselbst, und

1585 mit dem andern, auf dem vorher Hermann gewohnt hatte, den Heinrich Noelle.

Johann starb 1586.

Sein Sohn Christoph von Rüspe war mit Sybilla Effern gen. Hall vermählt, übte

die patrimoniale Gerichtsbarkeit mit Weisheit, genoss seitens der Ohler Bevölkerung

hohes Ansehen und wurde 1614 in der Ohler Kirche beigesetzt.

Aus der Ehe seiner ältesten Tochter Anna Margareta von Rüspe, der

Erbin Brüninghausens, mit Arnold von der Horst zu Hellenbrock gingen

zwei Töchter hervor, die die Gemahlinnen zweier Brüder von Wrede wurden.

Die von Wrede besaßen im 15. Jahrhundert Güter zu Balve und Wulfringhausen.

Henneke von Wrede gehörte bis 1640 auch ein Gut in der Gemeinde Herscheid.

Gerd von Wrede war 1417 bis 1420 Landmarschall in Livland. Johann Heinrich

von Wrede, der Gemahl der Sybille Elisabeth v. d. Horst, war nicht bloß

Besitzer der Güter zu Brüninghausen, Langenholthausen und Baukloh, das

der erwähnte kinderlose Johann v. Rüspe daselbst 1641 der Witwe Arnolds

v. d. Horst übertragen hatte, sondern auch Herr zu Müllenbach und

Niederlahnstein, ferner Kaiserlicher Rittmeister, Kurkölnischer Geheimer

Rat und Kämmerer, auch Drost und starb 1688.

Von seinem ältesten Sohne Jobst Bernhard von Wrede stammt die Linie

Brüninghausen-Amecke. Dessen Bruder erbte von seinem kinderlosen Oheim,

des Vaters Bruder, Melschede. 1713 machte Bernhard Friedrich von Wrede

zu Amecke das Schloss Brüninghausen zu einem Fideikommiß, das stets auf

den ältesten Sohn übergehen sollte. Es gehörte: 1763 Carl Philipp von

Wrede, 1809 der Freifrau Eleonore von Wrede zu Amecke, 1850 dem Königl.

Hannoverschen Kammerherren Freiherrn Carl Engelbert von Wrede zu Nettlingen

bei Hildesheim, seit 1851 Carl von Wrede, 1891 Paul von Wrede, dann dem

Freiherrn H. von Wrede zu Amecke.

Obwohl die Freiherrn von Wrede dem katholischen Bekenntnis angehörten,

hatten sie doch bis ins 19. Jahrhundert hinein das Recht, die Ohler

Pfarrstelle besetzen zu können, die sie 1764 dem Pastor P. W. Werkshagen

und 1809 Karl Friedrich Wille auf Wunsch der Gemeinde übertrugen. Andrerseits

waren sie auch verpflichtet, in Fällen, in denen das Kirchenvermögen zur

Erhaltung der Kirche und Schule nicht ausreichte, zwei Drittel der erforderlichen

Kosten zu übernehmen.

Im 17. Jahrhundert hat Brüninghausen arg gelitten Am 12. Dezember 1608

kamen in der Dunkelheit sieben Straßenräuber, die mit Äxten und Hacken

Tor und Türen, Kisten, Kasten und Schränke erbrachen, das Gesinde verwundeten

und dann mit dem vorgefundenen Gelde, den Kleinodien und dem Silbergeschirr

verschwanden. Noch schlimmer erging es Brüninghausen im Dreißigjährigen Kriege

(1618-1648). Die Kriegsvölker des Obersten Buttler und besonders das

Eisenburgische Regiment haben dort übel gehaust. Die Gebäude hatten derartig

gelitten, dass dem Turmhaus 1668 eine gründliche Instandsetzung zuteil werden

musste (*nach Akten im Archiv des Freiherrn von Wrede).

Vor 80 Jahren beschrieb Lehrer Wilhelm Rötelmann zu Ohle Brüninghausen in

folgender Weise:

"An Gebäuden sind vorhanden: das herrschaftliche Wohnhaus,

zwei Oekonomiegebäude und eine Fruchtmühle. Das Wohnhaus besteht aus zwei Haupt-,

einem Mittel- und einem Nebenflügel und hat im Verhältnis zu seinem geringen

Umfange eine wahrhaft imponierende Höhe. Es gibt über 40 zum Teil sehr ausgedehnte

Räume und Gemächer in demselben, im Erdgeschoss 8, dem ersten Stock 11, dem zweiten

10, dem dritten 5 und einen Kornboden, zu dem eine Treppe von 86 Stufen führt.

Mit Tapeten sind nur die Zimmer der untern Etage bekleidet, dabei auch zum Teil

mit prachtvollen Möbeln geschmückt.

Vormals wurde dieses Gebäude, zum Unterschied zum sogenannten Mühlenhause, welches

zwischen der Mühle und dem größeren Teiche stand, das Turmhaus genannt. Beide

waren durch einen Bogen verbunden und ringsum mit Wasser umgeben.

Die Grundfläche des Gutes beträgt 1.227 preußische Morgen, woran die Schulten

Colonie mit 202 Morgen beteiligt ist. Hierunter befinden sich 1.019 Morgen

Waldungen. Dazu kommen noch 8 Morgen jüngst angeworbener Markenberge, sowie in

der Steuergemeinde Eiringhausen ein Bergdistrikt von ca. 60 Morgen. Der Reinertrag

von diesen Gütern beläuft sich auf 1.341 Taler.

Bis 1812 gehörten sämtliche Güter im Dorfe, zu Teindeln, Hilferinghausen, Elhausen

und Jeutmecke zu diesem Rittersitze und waren nebst Erkelze zu der Fruchtmühle

daselbst mahlpflichtig."

Die zum Rittergut Grimminghausen gehörenden Bauernhöfe und Selscheid waren

zwangsmahlpflichtig nach der Mühle zu Versevörde; im Jahre 1765 waren das 90 Personen.

Quelle: IVa Adelsarchiv v. Wrede-Amecke, 1. Generalia,

1d) Gutsinventare, Streitsachenverzeichnis (aus: Süderländische

Geschichtquellen und Forschungen, Band IV, 2. Teil, S. 315-318, E. Dösseler)

o. D. (vor 1590), Urk.-Nr. 177

Landwirtschaftliches Inventar des adligen Gutes Brüninghausen

(Inventarium deß gereiden zu Bruininckh.)

Johan Voß, bauwmeister, hait an baureidschafft vorbracht: item

1 wagen mitt seiner thobehorungh, 1 (alde) mistkair, 1 (alde)

loiffkar, (2 nie schledden), 2 scherepfloeghe (1 pfloegh), 1

vorpfloegh mit ihrer zubehoir, 2 isern und 2 hultzen egeden

mit ihrer zubehoirungh, item 4 haimen alde und neuwe, 1 kairsattell,

2 lichten, 2 toeme (2 echtersellen mitt ihrer zubehoirungh, 1

anspan mett seiner zubehoir), 3 (2) schüten, 5 (4) mistgafflen,

2 schottgafflen, 1 raehacke, 2 heidthacken, 3 (2 neuwe) holdtbylen,

1 nie handtbyle, 1 hoppenhacke, 1 euerbor, item 1 isern hoppenseckell,

item 1 pferdewehr, 1 schnidebanck, 1 nie und 1 aldt schniedemesser,

3 sichte, 4 seißen, 7 (5) fliegel, 2 (1) remme, 2 (1) isern paile,

2 pair vorketten, 2 pair pfloegketten, 1 bindtkette, 2 remmeketten.

Schmitte-reidschaft (Schmiede-Gerätschaften)

1 anbildt, 2 belge, 1 vorhaimer, 1 seidthaimer, 1 speerhaicken,

2 tangen, 2 herdtisern, 3 naigelisern, 4 dorschlege, 1 baitell,

2 (1) handthemmer, 2 kleine hemmer, 1 hoiff tange, 1 werckemeßer,

2 buikketten in den noidtstall, 1 werckefatt.

Viehe

Item 17 melcke Koe und dreghafftige stercken (Dieser Koe haidt die

celnersche ein mittgenohmen . . .). Item 3 stercken, 1 vornochse.

Item 41 schaiffe, darunter 12 jairlinge. Item 1 pferdt, hab ich dem

junckern guedt gethain. Item 3 schweine, haidt Dierich alzusamen

gekofft. 16 hunder, daerunder 3 hainen. Item 11 gense, 3 ende. Item

9 voider heugens. Item noitturfft vor rinder und kohevoider.

Proviandt

Item der vorraidt an speck ist gewesen 11 syden mitt den schencken

und 7 schencken zusammen gewesen 205 pfundt. Item 1 vaß bier von

3 tunnen. Item ungefehrlich 2 ahem Weins, sein dem probst zugeschoren,

soll ich nicht widderliebern.

Verzeichnis, was ich zu Bruininckhuißen an vettungh und seiungh

entfangen.

Archiv von Wrede-Amecke, Akten I A Nr. 10. - In Klammern spätere

Zusätze. Weil diese späteren Zusätze sich im Inventar vom 17. Mai

1590 (nachfolgend) finden, muss obiges Inventar früher zu datieren sein.

1590, Mai 17, Urk.-Nr. 178

Inventar des Gutes Brüninghausen

"Verzeichniß der saidungh und besetzungh des guedt, so der richter

Kreickeboeme . . . vermuege vorigen contracts zu seiner zeitt . . .

widderliebern soll.

Irstlich uff der laicke . . .

Quelle: Steuerzettel, Abgaben u. Dienste im Amt Neuenrade, StA. D.

Kl. Mk. XXX, Nr. 45 (früh. StA Münster, Kl. Mk. LA 57), f. 280a-282b

Kirspels Ohle hebzettul

Anno 1651, den 1 martii ist diese hebzettul von unserem herren richteren

Henrichen Wortmann (Richter des Amtes Neuenrade) und [dem] verwalteren

deß haußes Bruninghausen, Arnoldten Milesien, wie dan den vorsteheren [des]

kirspels Ohl unterbenent verfasset worden.

Hoff, Johann, 28 Stbr.

Merthens, Mauritz, 42 Stbr. 6 pf.

Auff der Worth, 34 Stbr.

Richs, 9 Stbr.

Suer, 6 Stbr.

Werdts und Paulmann, 28 Stbr.

Wulner, 20 Stbr.

Mollers, Grethe, 6 Stbr.

Schmidt, 11 Stbr.

Becker, 32 Stbr.

Oberman, 32 Stbr.

Vorroth, 32 Stbr.

Voß, 32 Stbr. 6 pf

sa. = 6 rhr., 43 stb., 6 pf.

(alle aus dem Dorf Ohle ?)

Es folgen von den Höfen außerhalb des Kirchspiels:

Herman Coster, Herman Schneider, Johan zu Erckelse, Volmars Johan zu Selschede,

Voßloe, Schuhemacher zu Hilveringhausen, Schmidt zu Teindell, Selter ebd.,

Birman zu Hilveringhausen, Jasper zu Erckelse, Oberste zu Elhausen, Heugell

(Selscheid), Winterhoff, Eberich (Selscheid), Henderich unter den Eiche

(Selscheid), Dickehage (Hilfringhausen), Duncker (Teindeln), Jasper zu

Erckelse, Achter dem Keller (Hilveringhsn.), Niederste zu Elhausen, Hinderich

Dickehage vom lande, Hinderich uf dem Have. Sie mussten 15 Reichstaler,

13 Stüber und 6 Pfennig zahlen, macht Summa summarum 22 Reichstaler, 41 Stüber.

Unterschrieben ist der Hebezettel von Hinderich Wortmann (Richter des Amtes

Neuenrade), Arnoldt Milesies, Moritz Becker - auf Begehren Johan zu Erckelse

und Johan Duncker dieses unterschrieben, Johan Selter, Moritz Neiße, Volmar

Ebberich, Jasper Heugell.

In einem "Verzeichnis der Dienste" im Amt Neuenrade im Jahre 1651

heißt es "Die Eigenen im Kirchspiel Ohle, zum Haus Brüninghausen gehörig,

tun keine Dienste oder Jagddienste dem Drosten, ohn alleine die Freien tun Dienste."

1776, Juli 2 Nr. 9, Verzeichnis der Mahlgenossen der herrschaftlichen

Mühle zu Brüninghausen (b. Ohle). Darin sind 29 Familien als Mahlgenossen

ausgeführt.

Vasallentabellen des märkischen Amtes Neuenrade

1801, Nov. 29, Nr. 10a - Gut: Brüninghausen, feudal, (kurköln. Lehen) und

schatzfrei; Inhaber: Ww. Geh. Rat v. Wrede, 65 Jahre, zu Amecke; Wert:

20.000 Reichstaler. Zum Vergleich: Der Rittersitz Grimminghausen, allodial und

schatzfrei, war zusammen mit Neuenhof 27.000 Reichstaler wert.

1800, Apr. 3 - Liste der adligen Güter im Amt Neuenrade - Nr. 10b

Ksp. Ohle: Brüninghausen, Kurkölnisches Lehen, Inh.: Carl Frh. von Wrede,

Schätzwert 5.425 Rtl. (nach Taxe des Scheffen Rentrop).

Grimminghausen: Allodial des Frh. v. Kessel, Wert 31.000 Tlr. gemäß Kaufbrief

vom 03.01.1800 (jedoch einbegriffen die dabei gelegenen Bauerngüter).

Gerichtsbarkeit im Kirchspiel Ohle

Mit Schreiben vom 12. Juli 1526 fragen die Klevischen Räte (Herzog Joh. III.)

beim Amtmann zu Neuenrade an. Sie wollen wissen, ob es stimmt, dass sich "Gert

van Ruyspe etliche Hoheit und Gerichtsbarkeit in unsere Amt und im Kirchspiel

Ohle anmaßt". Man solle sich erkundigen, wie "die bloetrenne ader die straeff

heb aver die lyffbrueken", wo man die Güter im selben Kirchspiel "uyt to gaen

plege".

Am 2. August 1526 antwortet Dietrich Becker, herzoglich klevischer Richter zu

Neuenrade, dass vor seinem Hochgericht, das bestätigten der Volmert von dem

Neuenhofe, Amtmann zu Neuenrade, sowie Bürgermeister, Räte und Alteingessene

des Amtes: Wenn im Kirchspiel Ohle "eyne blot renynge gesche eder lyffbroeck",

so würden sie in Neuenrade gerichtet vor dem Hochgericht. Das gelte auch für

Klagen um Schuld und Schaden im Kirchspiel Ohle. Auch habe man im Kirchspiel

Ohle nie einen Galgen oder Räder gesehen, mit denen Leibbrüchten bestrafe.

Auch sei von Gert van Ruspe und seinen Vorfahren keine Gerichtsbarkeit im

Kirchspiel Ohle ausgeübt worden.

Am 9. August 1526 (StAD, Kl. Mark, XXII, Nr. 91a) fügt Dietrich Becker noch hinzu:

Im Kirchspiel Ohle sei nie ein Richter gewesen. Die Gebrechen (Tätlichkeiten)

der Leute untereinander, sowohl den Eigenleuten des Gert van Ruspe als auch

den Vorvätern mit den Kirchspielsleuten, seien immer vor dem Gericht zu Rode

(Neuenrade) geschlichtet worden.

1650, Apr. 9 Bericht des Richters Henrich Wortmann

Adlige Jurisdiction: (Art. 3)

Selbige fehlen. Nur sind unter dem Hause Brüninghausen, gehörig dem

kurfürstlichen Drosten zu Vlotho Arnold Christoph v. der Horst, alle

Einwohner des Dorfes Ohle bis auf 3 bis 4 Freie leibeigen. Die

Leibeigenen werden durch den Diener oder Müller des Hauses Brüninghausen

zu Diensten und Pachtlieferungen angehalten. Sonst soll auch das Haus

Brüninghausen die Gerechtigkeit haben, "daß vor kurtzen jahren annoch

einen kaeck (Pranger) in mehrbesagtem dorf Ohle gestanden, wohemitten

die ubertrettere der leibeigenen bestraffet." Diese Gerechtsame werde

auch jetzt noch durch den gen. v. der Horst beansprucht.

380 Urkunden im Archiv des Hauses Amecke, Laufzeit 1293-1794

1652 erwarben die von Wrede durch Heirat das Gut Brüninghausen bei Plettenberg. Dieses Gut war um 1400 von der Familie von Ohle an die Familie von Rüspe gelangt und durch die Heirat von Anna Margarethe von Rüspe mit Arnold von der Horst zu Hellenbroich und Müdlinghausen 1622 an die von der Horst gegangen. Durch die Heirat der Brüder Johann Heinrich und Ferdinand von Wrede mit den Schwestern Sybilla und Johanna Maria von der Horst kam nicht nur Brüninghausen an die von Wrede, sondern auch Gut Bockeloh bei Plettenberg, das seit dem 14. Jh. im Besitz der von Ohle, dann der von Rüspe gewesen war. Bockeloh wurde 1770 an C. D. Geck zu Rosmart verkauft.

Literatur: Conrad, Horst (Bearb.): 800 Jahre Familie von Wrede 1202-2002. Münster 2002.

1869, Jan. 22 Vertrag zwischen der Ev. Gemeinde Ohle und Freiherr

Carl von Wrede über

die Auflösung des Patronatsverhältnisses

Auszug aus § 4: ". . . Für die in § 1 bis 3 . . . Ablösung des Patronats,

insbesondere für die Übernahme der gesamten Baupflicht hinsichtlich der

Kirchen und Pfarrgebäude seitens der hiesigen Gemeinde, zahlt der Freiherr

Carl von Wrede-Amecke in Nettlingen an die genannte Kirchengemeinde die

Capitalabfindung von 1.750 Taler . . . binnen drei Monate . . ."

Auszug aus § 5: ". . . Beide Theile entsagen allen Einreden gegen diesen

Ablösevertrag und verzichten gegenseitig auf alle weiteren Ansprüche.

Von den Kosten dieses Ablöse-Vertrages übernimmt jeder Theil die Hälfte

und wird beiderseits zweimalige Ausfertigung dieser Verhandlung beantragt. . .

Kartenausschnitt einer Karte der Grafschaft Mark von 1791. Es sind die

Grenzen zwischen dem Amt Neuenrade, zu dem Brüninghausen (roter Pfeil) und

Ohle gehörten, mit dem Amt Plettenberg und dem Amt Altena sowie dem

Hochgericht Lüdenscheid farbig abgesetzt.

Die Besitzer des Hauses Brüninghausen

1311 erste Erwähnung, Stammhaus des Geschlechts von Brünninghausen

1313 Hermann von Ole wohnt auf Schloß Brüninghausen

1326 wohnen Hermann und Wilhelm von Ole in Brüninghausen

1370 Erbteilung: Hermanns Sohn Johann von Ole erhielt das Mühlenhaus,

Everhard de Ruyspe, Ehemann von Ermyne v. Ole (Schwester von Johann),

erhielt das Turmhaus.

1370 Johan v. Ole, Herr zu Brüninghausen

1400 (um) Das Turmhaus erheiratete um 1400 Eberhard von Rüspe

1400 Johann von Ole gibt das Mühlengut an Aleke von Wesselberg

1406 kauft Dietrich von Wesselberg von Evert Rüspe dessen Zehnten, Fischerei

und Rechte an Brüninghausen und das Gut in Ohle.

1423 ging Gerhard von der Mark daran, den politischen Verhältnissen widerstrebende

Landstände zum Gehorsam zu bringen, wobei die van Bruyninckhuysen und Rusope

(von Brüninghausen und Rüspe) und als zu belagernde Burgen Geirharts huyss

van der moelen ind Bruyninckhuyss (Gerhards Haus von der Mühlen und Brüninghausen).

1426 Aleke von Wesselberg vermacht das Mühlengut an Diederich Sprenge

???? Aloff Qwouyde und Gattin Adelheid erben das Mühlengut

1431 sie verkaufen es an an Johan v. Kobbenroyde

???? von Rump zur Wenne besitzt das Mühlenhaus

1501 das Mühlenhaus ist an den Schwerter Bürger Wendel verpfändet

1515 Johan von Rump verkauft das Mühlengut an die Besitzer des Thurmgutes, Gert v.

Rüspe und dessen Gemahlin Catrin v. Eppe, wodurch das Turm- und das Mühlengut wieder in einer Hand sind.

???? Abbruch eines Burghauses

1519 erwarb es die Familie von Rüspe (Gerhard v. Rüspe)

???? Anna Margreta v. Rüspe bringt die Güter durch Heirat an Arnold v. d. Horst

zu Hellenbrock

1526 Gert van Ruspe

1539 Erzbischof Hermann von Köln belehnt Johan von Ruspe mit dem Haus

Brüninghausen (Bruningkhuysen)

1587 Diderich von Ruispe

1622 ging es durch Heirat der Erbtochter von Rüspe an Arnold Christoph von der Horst

1651 wohnten noch zwei erbberechtigte Schwestern von der Horst - Sibylla Elisabeth

und Johanna Maria - auf dem Rittergut; die erste heiratete Johann Heinrich von

Wrede, die zweite dessen Bruder Ferdinand von Wrede; damit gelangte Brüninghausen

an die ursprünglich im Balver Land (Mellen, Langenholthausen) beheimateten von Wrede

1652 deren Tochter Sibilla Elisabet v. d. Horst heiratet Johan Henrich von Wrede,

der die Güter durch Kauf an sich bringt.

Jobst Heinrich von Wrede (†1688), kaiserlicher Rittmeister und kurkölnischer

Geheimer Rat und Kämmerer, ist als Bauherr des erweiterten Schlosses

bekannt. Von seinem ältesten Sohn Jobst Bernhard von Wrede leitet sich

später die in den Freiherrenstand erhobene Linie Brüninghausen-Amecke

ab.

1658 wird ein neues Haus erwähnt

1668 nennt ein Maueranker als Datum der Erweiterung des Schlosses

1713 Bernhard Friedrich von Wrede macht Brüninghausen zu einem Fideikommiß

1763 gehört es Carl Philipp von Wrede

1801 Ww. Geh. Rat v. Wrede, 65 Jahre, zu Amecke

1809 gehört es der Freifrau Eleonore von Wrede zu Amecke

1842 Rötelmann: "Es gibt über 40 einzelne, zum Teil sehr ausgedehnte Räume und Gemächer,

im Erdgeschoss 8, dem ersten Stock 11, dem zweiten 10, dem dritten 5 und einen Kornboden,

zu dem eine Treppe von 86 Stufen führt. Mit Tapeten sind nur die Zimmer der unteren

Etage verkleidet, dabei auch zum Teil mit prachtvollen Möbeln geschmückt

???? Jobst Bernhard v. Wrede, Johan Heinrichs Sohn.

1850 dem königl. Hannoverschen Kammerherren Freiherr Carl Engelbert v. Wrede

zu Nettlingen (bei Hildesheim)

1851 Carl von Wrede

1869, Jan. 22 Vertrag zwischen der Ev. Kirchengemeinde Ohle und Freiherr

Carl von Wrede über die Auflösung des Patronatsverhältnisses

1891 Paul von Wrede

1906 Karl v. Wrede erbt Brüninghausen

1934 Hermann v. Wrede

1944 bis 1950 Sitz der Westfälischen Ferngas AG

1950 bis 1970 war das Schloss an das Ohler Eisenwerk vermietet

1993 Jobst v. Wrede übergibt Brüninghausen an Sohn Christoph-Hermann v. Wrede

Am Aussichtspunkt von Brüninghausen zur Hünenburg auf dem Sundern ist in den Fels gemeißelt:

C. v. W - E. v. W - geb. v. H., den 8/9. 1853. Umrahmt sind die Kürzel durch

fünf Rosen, wie sie auch im Wappen der von Wrede vorkommen. Eltern des Brautpaares

sind offensichtlich P. v. W. und A. v. W.

Quelle: Einwohnerbuch der Stadt Lüdenscheid und des

Kreises Altena 1931/32, Amt Plettenberg, S. 466-467

Brüninghausen

Cesar, Josefine, Köchin

Falcioni, Therese, Kinderfräulein

Kruse, Therese, Wwe., Landwirtin

v. Wrede, Hermann, Freiherr, Kaufmann, F. Plettenberg 285

Lexikon für die Stadt Plettenberg, erstellt durch Horst Hassel,

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail:

webmaster@plbg.de

|