P3F Immobilien GmbH & Co KG, die Namensgebung beruht auf "Pfeiffer mit 3 F"; Das Unternehmen verwaltet die vom Ohler Eisenwerk errichteten Firmenwohnhäuser. Paas, Manfred; *05.03.1950 Essen; Studium der Theologie in Bochum und Innsbruck; Priesterweihe am 04.03.1977 in Essen, Kaplan der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (1977-1982); Leiter der Bischöfl. Jugendbildungsstätte St. Alfrid in Essen-Kettwig; seit Oktober 1985 Diözesanbeauftragter für Kirche und Sport ("Sportpfarrer") im Bistum Essen, im Mai 1988 zum Bundesverbandsbeirat des Sportbundes Deutsche Jugendkraft (DJK) und zum Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für Kirche und Sport ernannt (in dieser Eigenschaft reiste er zu den Olympiaden nach Seoul 1988 und Barcelona 1992; 1995 wurde ihm von Papst Johannes Paul II. der Titel "Päpstlicher Ehrenkaplan" verliehen; 1996 Ernennung zum Propst der Propsteigemeinde St. Augustinus in Gelsenkirchen ernannt (Amtseinführung 08.09.1996); "Päiterdirk"; im November 1952 wird von Ernst Fastenrath auf dem Maiplatz der neue Schulgleiter der Fliegergruppe Plettenberg auf diesen Namen getauft; es handelt sich um die Verballhornung der "typisch sauerländischer Namen Peter und Diedrich"; Pätzold, Bernd; SPD-Ratsherr (1989-), stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender (1994-1999), 2. stellv. Fraktionsvorsitzender (1999-), SPD-Geschäftsführer (1999-), stellv. Schulausschussvorsitzender (1989-1994), Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss und der AquaMagis-Gesellschafterversammlung; Ehrenring (2004); Paffrath, Johann Carl Eduard; *14.06.1808 †10.10.1867; neunter und letzter Pfarrer der Simultan-Gemeinde (reformierte n. Calvin) Plettenberg (-1867); Verfasser einer Kurz-Chronik über Plettenberg; Dazu P. D. Frommann: Die letzten reformierten Prediger waren 1805-45 Joh. Karl Paffrath aus Barmen (Gemarke), von 1804 bis 1805 war er Volkmanns Gehülfe. Er lehnte wiederholt an ihn ergangene Berufungen ab. Ihm folgte sein Sohn (1845-67) Karl Eduard Paffrath. Schon 1837 berief ihn die Gemeinde zum Nachfolger seines Vaters, dessen Gehülfe er seit 1841 war; Pahde Maximilian, Dr. med.; Staatsexamen an der Universität München (1976), klinische Tätigkeiten im Deutschen Herzzentrum München, in der Universitätsfrauenklinik, im Kreiskrankenhaus Landau, im Schmerzzentrum München; Dissertations-Thema: "Der extraartikuläre Rheumatismus und seine differentialdiagnostische Abgrenzung zu neurologischen Syndromen"; am 01.03.1980 Übernahme der väterlichen Allgemeinpraxis im Oestertal; Pahde Werner, Dr. med.; Erfinder der nach ihm benannten "Pahde-Schiene", eine Transport- und Lagerungsschiene zur Behandlung von Knochenbrüchen aus aufblasbaren Luftkammern, auf die er 1951 ein Patent anmeldete; 13 Jahre Obmann der Plettenberger Ärzteschaft, Delegierter auf der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung (1965-1976), Mitglied im Beschwerdeausschuß der Kassenärztlichen Vereinigung (1972-1980); 35 Jahre in eigener Praxis im Oestertal; übergab am 01.03.1980 seine Praxis an der Attendorner Str. 14 an seinen Sohn Dr. Maximilian Pahde; Palatzky, Rudolf, Dr. med. vet., *02.02.1920 †14.06.2011; Veterinärdirektor; Schlachthofdirektor in Plettenberg (1958-1977); Schlachthofdirektor in Altena u. Veterinärdirektor beim Märkischen Kreis (1977-1985): Pape, Gerhard; *25.12.1936 †23.12.2009; Archivar des Männerchor Böddinghausen, Sammler heimatgeschichtlicher Dokumente, insbesondere Postkarten von Plettenberg, Herausgeber und Mitherausgeber zahlreicher heimatkundlicher Kalender und Bücher; Mitorganisator zahlreicher Ausstellungen des Heimatkreises;

|

|

Papenguth, Heinz; †28.12.1994; Vorsitzender der Pommerschen

Landsmannschaft Plettenberg (1960-64, 1970-); Bundesverdienstkreuz; Goldene Ehrennadel d.

Pommerschen Landsmannschaft; Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen;

große Verdienste um die Einrichtung einer Ostdeutschen Heimatstube im Alten

Rathaus; |

|

|

Papenkuhler Karnevalsverein, gegr. 11.1961 im Gasthof "Wendeplatte" in der Papenkuhle, Ruf "Meichen Alaaf", ab 1970 Vereinslokal "Ritterklause", im Februar 1964 erster Karnevalszug von Ohle zur Papenkuhle; 1977 erstmals Sturm auf das Rathaus - Bürgermeister Baberg wird "die Schlüsselgewalt entzogen"; Präsidenten: Reinhold "Hennes" Huppertz; Alterspräsident: 1961 Hilla Ebener; Prinzenpaare: 1961 Gert Otto - Ulla Henke, 1968 Erni Brandenburger, 1976 Egbert Göpel - Hannelore Lees, 1979 Hermann Rehmet - Marlene Wilms, 1980 Ulrich Sprenger - Ursula Gogoll, 1981 "Hennes" Huppertz - Christel Rehmet, 1982 Günter Lees - Renate Blöser, 1983 Jürgen Gogoll - Barbara Sprenger, 1984 Heinz Ahrens - Ingrid Göpel, 1985 - Willy Langhammer - Birgit Schwartpaul, 1986 Rolf Ebener - Karin Gövert, 1987 Siegfried Keggenhof - Irene Kranich, 1988 Wilfried Schulze - Ulla Schulze, 1989 Fritz Henke - Rita Ebener, 1990 Dirk Kranich - Anja Kranich; 1991 wegen des Golfkriegs kein Karneval, 1992 Burkhard Hetberg - Ulla Großkamp, Papierfabrik Gregory an der oberen Grünestraße, gegr. ? ; im Mai 1939 Abbruch des Fabrikschornsteins, der den seltenen quadratischen Grundriss hatte; im November 1954 wird eine Kläranlage in Betrieb genommen;

Papiermühle Märker, 1833 erhielten Caspar Heinrich Märker und sein Sohn die Erlaubnis, am Walkemühl-Obergraben Unterm Grünen Berg eine Papiermühle einzurichten; es war die kleinste Papiermühle im Kreis Altena; wegen ihrer Lage wurde sie "Mühlchen auf der Insel" genannt; die Papiermühle war nur drei Jahre in Betrieb, wurde dann von der Witwe Gerhard Boeley wieder in eine Wollspinnerei verwandelt; 1972 stand dort ein Werkswohnhaus der Fa. Gust. Rasche Nachf.; Parenstädt, Johannes Adolph; 1682 Prediger; Parkscheiben werden offiziell am 14.07.1971 zur "Parkraumbewirtschaftung" eingeführt; seit dem 18.05.1971 gibt es die Regelung schon am Maiplatz, wo die Parkscheibe die Parkuhren ablöst; Parkuhren wurden im April 1961 erstmals im Stadtgebiet am Maiplatz aufgestellt; Parmentier J.E. & Co., Gesellschaft; Inhaber Chemiker Johann Eduard Parmentier (Plbg.) und Kaufmann Heinrich August Klasmann (Plbg.); die Gesellschaft hat am 11.10.1883 begonnen (GR Bd.II Bl.61); die Gesellschaft ist durch gegenseitige übereinkunft aufgelöst am 01.10.1884 (GR Bd.II Bl.81); Paseler Wasserleitungsgenossenschaft GmbH, eingetragen ins Genossenschaftsverzeichnis am 18.02.1911, Stammkapital 20.600 Mark; HRB 21 vom 13.03.1911; Eintrag vom 25.02.1937: Durch Beschluss vom 30.12.1936 ist die Gesellschaft aufgelöst, der Schaltwärter Karl Werdes II zu Siesel ist Liquidator; Eintrag vom 24.05.1938: Die Firma ist erloschen; Patenschaft der Stadt Plettenberg mit dem Panzer Bataillon (PzBtl) 202 in Hemer wurde am 05.06.1979 offiziell begründet; Ideengeber war Franz Nutzinger, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Plettenberg; das PzBTl 202 wurde abgegeben am 01.10.1980 zur Aufstellung des PzBtl 201; am 13.10.1980 Verlegung in die Westfalen-Kaserne nach Ahlen; das Bataillon wurde am 30.06.2002 aufgelöst; Patenschafts-Rinder; die heimischen Landwirte übernahmen 1956 Rinder ihrer Landwirtekollegen aus dem überschwemmten Kreis Lübbeke in Patenschaft und ließen sie auf heimischen Weiden grasen; im Oktober 1956 verließen 276 Patenschafts-Rinder die Stadt Plettenberg wieder; Patscher Carl, Fa., Eiringhausen; Inhaber Fabrikant Carl Patscher (Eiringhsn.); eingetragen ins HRA 4 am 27.08.1900; die Firma ist erloschen am 13.12.1907; Patscher, Elisabeth; Konfitürengeschäft, Wilhelmstraße; Ende August 1963 von Werner Raabe übernommen; im Mai 1966 meldet die Stadtchronik: Frau Friedel Scheffen übernahm das Süßwarengeschäft in der Wilhelmstraße von Frau Patscher; Patscher & Schmellenkamp, Eiringhausen, Gesellschaft; Inhaber Fabrikarbeiter Karl Patscher (Eiringhausen) und Schlosser August Schmellenkamp; die Gesellschaft hat am 01.05.1893 begonnen (GR Bd.III Bl.93); die Gesellschaft ist durch übereinkunft der Gesellschafter aufgelöst am 29.05.1897; Patscher & Waffenschmidt, Eiringhausen, Gesellschaft; Inhaber Fabrikant Karl Patscher und Fabrikant Johannes Waffenschmidt (beide Eiringhausen); die Gesellschaft hat am 01.02.1898 begonnen; die Gesellschaft ist aufgelöst am 27.08.1900; Patt, Rudolf; *20.02.1930 Meggen; Ev. Pfarrer des Eschen vom 15.04.1959 bis 28.02.1995; nach einer Lehre als Rechtsanwaltsgehilfe begann er 1952 das Studium der Sozialpädagogik in Dortmund. Er absolvierte ein einjähriges Praktikum im Landesjugendamt Münster, war ein knappes Jahr Gehilfe des Gefängnisgeistlichen in Bochum und arbeitete gut zwei Jahre lang als Jugendsozialarbeiter in Köln. 1955 begann er sein Theologiestudium, das er teilweise neben der beruflichen Arbeit durchführte. Im Juni 1958 legte er die Prüfung zum Pastor ab. Der 20.02.1959 war für Pastor Patt ein entscheidendes Datum: Superintendent Köllner vom Kirchenkreis Lüdenscheid (zu dem Plettenberg damals gehörte) fragte Patt, ob er ihn dem Presbyterium in Eiringhausen empfehlen dürfe" - "Alle meine Freunde und Bekannten haben mich gewarnt, doch ich habe mir die Gemeinde angeschaut. Am 22.Febr.1959, es war bitterkalt, konnte ich mich der Gemeinde in der Johanniskirche Eiringhausen vorstellen. 600 Gemeindemitglieder kamen damals zum Gottesdienst", erinnert sich Pastor Patt. Nach dem Gottesdienst machte man einen Rundgang über den Eschen. Durch die Baumaßnahmen dort waren viele Wege und Straßen lediglich Matschwege. Es war eine junge Gemeinde im sprichwörtlichen Sinne, die Pastor Patt dann am 15.04.1959 übernahm. "Ich habe die Menschen besucht, sie ließen sich gerne ansprechen. Der Eschen quoll über von Kindern." Die Ordination durch Superintendent Grünberg fand am 02.07.1961 statt. Von Anfang an betreute Pastor Patt den noch jungen Bezirk Eschen. Dort wurde bis 1963 der Gottesdienst alle 14 Tage in der Turnhalle der Eschenschule gefeiert. "Es war dort alles sehr provisorisch", erinnert sich Patt: "Der Altar war ein Lehrerpult und die Kanzel hatte Räder, damit man sie herausrollen konnte. Aber die Menschen kamen!" Die Gottesdienste waren gut besucht. Anlaß genug, auf dem Loh ein Gemeindehaus zu bauen. Ab April ´63 fanden dort die Gottesdienste statt. "Das Haus war jeden Sonntag voll, es kamen immer zwischen 250 bis 280 Leute", erinnert sich der Pfarrer. 1970 wurde der evangelische Kindergarten mit 90 Plätzen angebaut, außerdem wurde an der Schreberstraße das Pfarrhaus errichtet. Sieben Jahre später erfüllte sich die Gemeinde den langgehegten Wunsch und ergänzte das Gemeindehaus um die Kirche. "Es ist eine sehr schöne Kirche geworden", lobt er die Arbeit der Kirchenbauarchitekten Krug und van der Minde. In seiner 36jährigen Amtszeit hat Rudolf Patt nie ein Auto gehabt, fast alle Wege erledigte er zu Fuß: "Das hat meiner Gesundheit sehr gut getan und war auch gut für die Kommunikation - man ist vielen Menschen begegnet." am 26.02.1995 offiziell von seiner Gemeinde in der Kreuzkirche in den Ruhestand verabschiedet; war 16 Jahre Religionslehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium; Patt, Sigrid; Vorsitzende des Lenneverbandes der Frauenhilfen, Vorsitzende der Frauenhilfe Eschen; Patzak, Heinrich und Wilma: Hausmeisterehepaar im Vereinsheim der Grüner Schützen (bis 1996); Paul Herbert GmbH & Co.KG, Plettenberg, Ebbetalstr.16, Metallwarenfabrik; gegr. 1949 von Otto Nölle und Herbert Paul als Fabrik zur Herstellung von Muttern als Fa. Nölle & Paul; Otto Nölle starb ein Jahr nach der Gründung, Herbert Paul führte den Betrieb weiter; Aufnahme der Produktion von Preß-, Stanz- und Ziehteilen; 1957 Eintragung ins Handelsregister und Umzug ins Oestertal in eigene Räume, die im Laufe der Jahre ständig erweitert wurden; Geschäftsführer: Rainer Knappe; Paul-Gerhardt-Gemeinde; mit der Pensionierung von Pastor Patt (Kreuzkirche, Kirchengemeinde Eiringhausen) wird seine Pfarrstelle zum 1. März 1995 nicht mehr neu besetzt. Pfarrer Klaus Majoress (Paul-Gerhardt-Haus, Kirchengemeinde Plettenberg) übernimmt seine seelsorgerische Aufgabe. Der Paul-Gerhardt-Bezirk mit seinen rund 780 Gemeindemitgliedern wird zwischen den Kirchengemeinden Plettenberg u. Eiringhausen aufgeteilt. Die Nahtstelle verläuft in Höhe der Moltkestraße. Der Bereich zur Stadtmitte hin wird dem Bezirk der Christuskirche zugeordnet, der nördliche Teil geht in die Kirchengemeinde Eiringhausen über. Der neue Bezirk Eschen/Unterstadt hat dann ca. 1950 Gemeindemitglieder. Die Kirchengemeinde Eiringhausen erhält durch die Neugliederung ein neues Presbyterium. Der Bezirk Eiringhausen stellt 6 Presbyter (unter ihnen Pfarrer Uwe Brühl), drei Mitglieder entsendet der Bezirk Eschen und drei weitere der Bezirk Unterstadt (u.a. Pfarrer Klaus Majoress); Pfarrer: Johannes Ahlmeyer, Klaus Majoress Paul-Gerhardt-Haus; 1967 Einweihung des Paul-Gerhardt-Hauses an der Bahnhofstraße; Abbruch des "Provisoriums" im Herbst 1992; Grundsteinlegung für den Neubau für die 762 Mitglieder starke Gemeinde im Bezirk V am 24.05.1993; Planung und Bauleitung des 1994 fertiggestellten Neubaus wurde dem Architekturbüro Ossenberg-Engels (Altena) übertragen; der Neubau wurde fertiggestellt mit einem Eigenkapital von 650.000 Mark, das die Ev. Kirchengemeinde Plettenberg bereitstellte; am 01.03.1995 wechselte der größte Teil des Gemeindebezirks Unterstadt - bis dahin zu Ev. Kirchengemeinde Plettenberg zugehörig - zur Evang. Kirchengemeinde Eiringhausen über; hierzu mußte die offizielle Genehmigung durch das Landeskirchenamt in Bielefeld und den Regierungspräsidenten in Arnsberg eingeholt werden. Für eine Summe von 550.000 DM wechselte nach Klärung der komplizierten Vermögensfragen auch das Paul-Gerhardt-Haus seinen Besitzer; Paul-Gerhardt-Schule; so sollte 1956 nach dem Willen des Schulausschusses die neue Schule am Eschen benannt werden, der Rat entschied sich aber für "Eschenschule"; Paulus, Bernd; SPD-Vorsitzender (2002-2008), SPD-Ratsherr; Fachmann für Thermografie, Infrarotanalysen, Leckageortung, Schimmel- und Taupunktuntersuchung, Gebäudetrocknung;

Pavenstett, Johan Adolph; evang. reformierter Prediger (1676-1681); wurde 1681 nach Mühlheim/Ruhr versetzt; vermachte 20 Rtlr. seiner ausstehenden Renten der Kirchengemeinde; PBV →Plettenberger Badminton-Verein Pecking, Auf dem oder Am; in der Verlängerung des Brachtweges jener Teil der Goethestraße zwischen der Einmündung Stormstraße und Steinbrinkstraße; Pecolit Kunststoffe GmbH & Co KG, Fa.; Ohle, HRA 451; Prokura: Udo Lederer, Bad Dürkheim (1996-); Pelztierfarm; 1947 von Albert Marl hinter dem Forsthaus in der Lettmecke aufgebaut; im Oktober 1950 beherbergt die Farm 19 Füchse; Pension "Erika", eröffnet im November 1958 im Haus Trösken an der Schwarzenbergstraße durch Walter Danzow; die Pension verfügte über 8 Fremdenzimmer; Pest: während des 30jährigen Krieges brach in der Grafschaft Mark die Pest aus. In Unna starben 1619 rund 1.400 Menschen an der Seuche. über die Zahl der Opfer in Plettenberg liegen keine Angaben vor. Von der Pestepidemie 1626 wurde auch Plettenberg schwer heimgesucht. Pestalozzi-Schule Holthausen, Schulleiter: Inge Haas.(1995) Pestalozzi-Schule; in den 60er Jahren am Umlauf (später Jugendzentrum) untergebracht; März 1974 Einweihung der Pestalozzi-Schule in Holthausen Peter, Kurt; *10.01.1917 Prenzlau/Brandenburg †12.09.1991 Plettenberg; Stadtbaurat, Träger des Ehrenringes der Stadt, Studium in Breslau u. Berlin, ab 30.08.1940 Regierungsbaureferendar in Breslau, fünf Jahre Wehrdienst, 18 Monate Kriegsgefangenschaft, Staatshochbauamt Düsseldorf, Bauämter Coesfeld und Gütersloh, 01.07.1955 Stadtbaurat in Plettenberg. Weil er als einer der ersten Bürger am Kirchlöh bauen durfte, wurde das Neubaugebiet nach ihm "Petersberg" genannt. Am 24.05.1967 zum Techn. Beigeordneten gewählt ging er am 23.05.1979 in Ruhestand. Als Architekt baute er für die Stadt unzählige öffentliche Gebäude (Albert-Schweitzer-Gymnasium, Realschule, Zeppelinschule, Schulen Holthausen, Oestertal, Eschen, VHS-Gebäude, Feuerwehrgerätehaus Holthausen u.a.; Autor des 1981 erschienenen Bildbandes »Plettenberg« Petroleumkarte, eingeführt am 23. Oktober 1917, berechtigte zum Bezug von Petroleum; Petz-Verbrauchermarkt; am 19.01.1982 wird aus dem S-Markt (S = Semmler) in Köbbinghausen der Petz-Verbrauchermarkt; Pfadfinderschaft St.Georg Eiringhausen. Wölflingsgruppe (8 bis 11 Jahre), Jungpfadfinder (12-14 J.), Pfadfinder-Gruppe (14-16jährige), Roverstufe (16 bis 20 Jahre) Die Teilnahme ist nicht konfessionsgebunden. Pfarrzentrum St. Johannes Baptist Eiringhausen; Baubeschluß: am 25.06.1975 im alten Kindergarten; Vors.: Hans-Günter Mischke, Stammeskurat: Pfarrer Josef Busche; Pfadfinderschaft St. Laurentius: Altersmäßig gestaffelten Gruppen: Wölflinge, Jufis und Pfadis. Stammeskurat: Annika Kirschke (Stammesvors.) und Kaplan Ludger Molitor (Kurat). Philipp Ochtendung löste Markus Ingenohl als Vorsitzenden ab; Pfarrhaus der ev. Kirchengemeinde am Kirchlöh, erbaut 1877

Pfarrhaus der kath. Kirchengemeinde St. Laurentius; Pfeifer, Franz-Josef; Vorsitzender des Fördervereins der Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg (GSR); rief die Plettenberger Bevölkerung im Februar 1995 zu Spenden auf, weil für die Gestaltung der Wahlpflichtfächer Fördermittel in Höhe von 20.000 Mark aufgebracht werden mußten; Pfeiffer, Anneliese; †16.09.1971; Begründerin und Vorsitzende des DRK Ohle (1925-1971); Pfeiffer Biegetechnik, GmbH & Co., Ohle, Am Friedhahn 27, gegr. Anfang der 1960er Jahre von Dipl.-Ing. Joachim Pfeiffer (*16.03.1923 †06.02.2012); Produktion von Zierleisten und Blenden aller Art, Türprofilrahmen und Fensterführungen für verschiedenste Automobile, Kunststoff- oder Gummiummantelte Profile, Deckleisten oder Handlaufprofile für Rolltreppen etc.; Pfeiffer, Hans Walter, *24.06.1928 †06.10.2010 Plettenberg; Mitinhaber des "Ohler Eisenwerk, Ehren-Hegeringleiter, Ehrenmitglied der Fliegergruppe Plettenberg-Herscheid; Pfeiffer, Wahlvorschlagsliste; unter den Namen "Liste Pfeiffer" traten bei der Wahl für die Gemeindevertretung Ohle im Frühjahr 1933 an: Walter Pfeiffer (Fabrikbesitzer), August Schmidt (Pförtner, Ohle), Wilhelm Mittendorf (Landwirt, Selscheid), Arnold Schreiber (Waldmeister, Ohle), Fritz Selter (Landwirt, Teindeln), Adolf Bernhardt (Fabrikarbeiter, Ohle); Pfeiffer, Paul; *15.08.1921 †14.05.2013, Prokurist der Fa. Rempel; nach dem Krieg jüngstes Ratsmitglied der Bundesrepublik; 1996 Wappenteller der Stadt Plettenberg; Aufsichtsratsmitglied des Gemeinnützigen Wohnungsunternehmens (1971-1996); Pfeiffer, Theobald; *03.10.1859 Hof/Westerwald †1940; dritter Sohn einer Bauernfamilie, begann seinen beruflichen Werdegang mit 13 Jahren bei einem Onkel (Gemischtwarengeschäft) in Obertiefenbach/Westerwald; Handlungsgehilfe in einem Manufakturwarengeschäft in Marburg (1876-1879); Reisevertreter bei einer Siegener Textilfirma (1879-1882); gründete 1882 in Siegen ein Unternehmen zur industriellen Fertigung von Herrenkleidung; übernahm im Jahre 1895 das insolvent gewordene Feinblechwalzwerk in Ohle (später Ohler Eisenwerk), das 1889 von Achenbach, Kölsch und Dieckerhoff gegründet worden war; bereits 1898 gründete Theobald P. eine Betriebskrankenkasse; 1919 nahm er seine Söhne als Gesellschafter in das Unternehmen auf;

Pfeiffer, Wilhelmine Anneliese geb. Berg; *20.03.1900 Werdohl †16.09.1971 Plettenberg; setzte sich in besonderer Weise für Aufgaben und Ziele des Deutschen Roten Kreuzes ein; durch ihre Förderung konnte 1956 der nach ihr benannte DRK-Kindergarten in der Papenkuhle gebaut werden; die Einrichtung der Schwesterstation Ohle (für ambulante Krankenpflege) geht auf ihre Initiative und Förderung zurück; Pferdeversicherungsverein Plettenberg, gegr. 1907, lud am 16.12.1908 zur »Besichtigung und Neueinschätzung der Pferde im Wieden« ein; hatte 1912 insgesamt 47 Mitglieder, versichert waren 69 Pferde; im Dezember 1950 stellten seine Mitglieder 400 Pferde auf dem Wieden zur üblichen Jahresprüfung der versicherten Pferde vor; Pflegevorschule des Evang. Kirchenkreises im Schwesternwohnheim des Evang. Krankenhauses an der Bracht, später an der Mozartstraße; Eröffnung 01.04.1966, Schließung 31.07.1991; Pfützenkopf, vom Volksmund wurde so die höchste Stelle des Grafwegs benannt, weil dort der Hochbehälter der Stadtwerke steht, dieser oft leerlief und kein oder nur wenig Wasser lieferte;

Photovoltaikanlage; am 17.08.1996 um 16 Uhr ging die erste Photovoltaikanlage in Plettenberg bei Henning Feldmann am Brockhauser Weg 20 ans Netz; die Anlage besteht aus 20 Solarmodulen M 75S (Siemens), zwei Wechselrichter Sunny Boy mit Netzleitermodem für die übertragung zum PC (Computer) und ein Steckermodem für den Empfang, Leistung: 1,5 kWp Pickardt, Otto; *26.05.1870, Fabrikant, Pickardt, Paul; *1885 †20.10.1955 Plettenberg; Mitinhaber der Kampwerke Holthausen; Beigeordneter des Amtes Plettenberg, Presbyter der Ev. Kirchengemeinde, Handelsrichter beim Landgericht Hagen; Pickardt, Ludwig; Inhaber des Gasthof "Zum Amtsgericht"; Pielert, Kurt; Verwaltungsleiter des Evang. Krankenhauses (01.02.1959-30.11.1965); Pieper G., Edelstahlbearbeitung, Plettenberg-Siesel, Am Wasserwerk 11a. Pingel, Wolfgang; am 01.09.1983 schriftl. Abschlussarbeit in der Fachrichtung Kirchengeschichte zum Thema "Die Entwicklung des Katholizismus in Plettenberg in der Zeit von 1800 bis 1875" mit einem Nachtrag zur Weiterentwicklung bis zum Jahre 1975; Piotrowski, Hans; im Dezember 1996 von der Industrie- und Handelskammer zu Hagen mit der Friedrich-Harkort-Medaille in Gold für 25jährige ehrenamtliche Arbeit als Prüfer ausgezeichnet; Pizzeria DA GIOVANNA, Neue Str. 7, Stehpizzeria, eröffnet 01.12.2000, Inh. Giovanna Martella Cé; Pizzeria "Don Camillo", Zeppelinstr. 26; Pizzeria ETNA, Grünestr. 19 Pizzeria Roma, eröffnet am 01.01.1994, Inh.: Librandi, Eugenio

Pizzeria Tiamo, Ohler Str. 105 (Papenkuhle), Inh.: Sam Sreihin; Pizzeria "Zum Brunnen", Wilhelmstraße Plaga, Wolfgang, evang. Pfarrer: Am 10.02.1983 wählte ihn das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Plettenberg in den Verwaltungsausschuß des Krankenhauses; Plankemann, Carl; Stadtverordneter 1869-1874); Plankemann & Schul, Eiringhausen, Fa.; Inhaber Fabrikant Heinrich Plankemann und Fabrikant Ludwig Schul (beide Eiringhsn.); eingetragen ins HRA 16 am 28.05.1902; umgewandelt in eine oHG am 01.05.1902; Fabrikant Ludwig Schul scheidet am 06.01.1905 als Gesellschafter aus, die Firma ist in "Heinrich Plankemann Pl.-Bhf." geändert (HRA 31); die Firma ist erloschen am 07.05.1936; Plate, Johanna; 1954 Diakonisse und Leitende Schwester des Evang. Krankenhauses Plettenberg, Mitglied des Kuratoriums. Plate R. & H. Stahlwerke; 1884 kaufen Robert & Hermann Plate die ehemalige Kornmühle an der Else in Holthausen (Lehmweg), die 1870 zu einem Fabrikbetrieb umgebaut worden war, der ab 1880 im Besitz von Wilhelm Nagel war; 1883 starb Wilhelm Nagel; mit der übernahme 1884 leitete Hermann Plate die Gabelfabrik; Aufschwung nahm die Fabrik, als es Rudolf Plate als erstem gelang, die Doppelfedergabel in Holthausen herzustellen und den Stahlrohr-Stiel einzuführen; Werkzeichen „Schmied"; Plattdütschfrönne; Vors.: Irmgard Habbel; regelmäßige Treffen im Heimathaus; plaza Dortmund, SB Warenhaus AG, Filiale Plettenberg am Maiplatz; Richtfest am 03.08.1983, Eröffnung am 22.11.1983; das Grundstück - hier stand vorher die Martin-Luther-Schule - hatte die Stadt für 1,4 Millionen Mark an den Investor veräußert; mehrfacher Betreiberwechsel: am 26.07.1997 Eröffnung als "Allkauf"; dann als "Extra"; vom 3.-8.11.2003 wegen Umbau geschlossen, am 10.11.2003 Wiedereröffnung als "Real"; plettac AG, vormals Plettac GmbH; gegr. 1962 durch Dieter Buttgereit; erwarb zum 1.Jan.1995 jeweils 60 % der süddeutschen ASSCO Geräte GmbH und der ASSCO Geräte Produktion GmbH. Die restlichen 40 % verbleiben bei dem bisherigen Alleingesellschafter, Agostino Scozzari. Die beiden ASSCO-Unternehmen sollen zu der ASSCO-Gerüstbau GmbH zusammengelegt und das Stammkapital der Gesellschaft auf 10 Millionen Mark aufgestockt werden. Für 1995 wird ein Umsatz von 50 Millionen DM erwartet. Die neuen Firmen werden weiterhin von den bisherigen Geschäftsführern, Agostino Scozzari und Walter Ludmann, geleitet; im April 1996 wird die weltweit erste vollautomatische Vertikalrahmenstraße mit 16 Robotern in Betrieb genommen; Einweihung des geleasten Verwaltungsgebäudes (13.05.1991); 1994 stieg die plettac AG in den Bereich Schalungen ein, veräußerte diesen Bereich 1997 an die Thyssen-Hünnebeck; 10.01.2003 Insolvenzantrag der Plettac AG; Vorstandsvors.: Dr. Jürgen Schwericke, Dr. Rolf Hengstenberg (29.07.1999-30.01.2003), plettac Umformtechnik GmbH & Co. KG; zum 01.01.1995 änderte die Firma Hammerwerk Schulte GmbH & Co.KG, Gesenkschmiede, Daimlerstr.9, ihren Namen in "plettac Umformtechnik GmbH & Co.KG". Sie übernahm gleichzeitig die Geschäftsaktivitäten der Franz Mayer GmbH, deren Standort erhalten blieb. Ziel: Verlagerung und Verbreiterung des Produktspektrums auf anspruchsvolle Schmiedestücke, Stärkung der Marktposition auf der Einkaufs- und Absatzseite. Geschäftsführer der plettac Umformtechnik GmbH & Co.KG sind: Jan Muntinga (kaufm.Geschäftsführer), Henrik Muntinga (techn.Geschäftsführer); Geschichte der Vorläuferfirmen: 1840 Gründung Hammerwerk Schulte, 1892 Gründung Franz Mayer, 1996 Integration der plettac-Schmiede, 1962 Gründung plettac-Schmiede, 1996 Übernahme von Produkten und Maschinen der Krupp Brüninghaus Schmiede; Albert Biecker GmbH & Co.KG: 1923 Gründung der Firma Albert Biecker durch Albert Biecker, 1995 Übernahme der Firma Albert Biecker durch plettac);

Plettac Platz, Kreuzung Industriestraße/Köbbinghauser Hammer; auf Anregung des Plettac-Vorstandsvorsitzenden Dr. Jürgen Schwericke, vorgetragen durch Stadtdirektor Stahlschmidt, entschied der Rat der Stadt bei zwei Gegenstimmen und mehreren Enthaltungen am 07.11.1995, die Kreuzung in "Plettacplatz" zu benennen; am 06.03.2012 folgte der Rat dem Antrag der Seissenschmidt AG und benannte die Adressen Plettac Platz in Daimlerstraße 2 um; Plettenberg, 1072 Heslipho, 1330 Plettenbrech, 1397 Bestätigung der Privilegien für Plettenbergh durch Graf Engelbert von der Mark; zur 500-Jahr-Feier im Jahre 1897 wurde nach den ältesten Urkunden mit der Erwähnung des Namens Plettenberg gesucht, dazu kam nachfolgendes Schreiben vom 04.01.1897 vom Königlichen Staatsarchiv in Münster (gez. Kohlmann) Plettenberg, Joachim van; *1739 Leeuwarden Niederlande (Prov. Friesland), Urenkel des Willem van Plettenberg (*1539/40?), der als Offizier aus dem Herzogtum Kleve in die Niederlande eingewandert war; Joachims Vorfahren väterlicherseits entstammen der Adelsfamilie von Plettenberg-Lenhausen; nach dem Jura-Studium wurde Joachim v. Pl. vom Mutterland als Außerordentlicher Rat nach Batavia (damals Niederl.-Indien) geschickt; 1767 Heirat mit der Holländerin Cornelia Charlotta Feith in Batavia (kinderlose Ehe); 1767 wird J. v. Pl. Schatzmeister (Finanzminister) in der niederl. Kap-Kolonie; 1771 Ernennung zum Gouverneur (ab 1774 offizieller Rang als Gouverneur); 1778 große Inspektionsreise durch die Kap-Kolonie (2000 km in 3 Monaten); J. v. Pl. benennt einen Nebenfluss des Oranje mit "Plettenberg-River", tauft danach die Bucht "Bahia Formosa" (Schöne Bucht) um in "Plettenberg-Bay"; 1785 legt er sein Gouverneursamt nieder (innenpolitische Schwierigkeiten mit den Kolonisten) und kehrt in die Niederlande zurück; v. Pl. stirbt 1793 im Alter von 54 Jahren in Windesheim bei Zwolle;

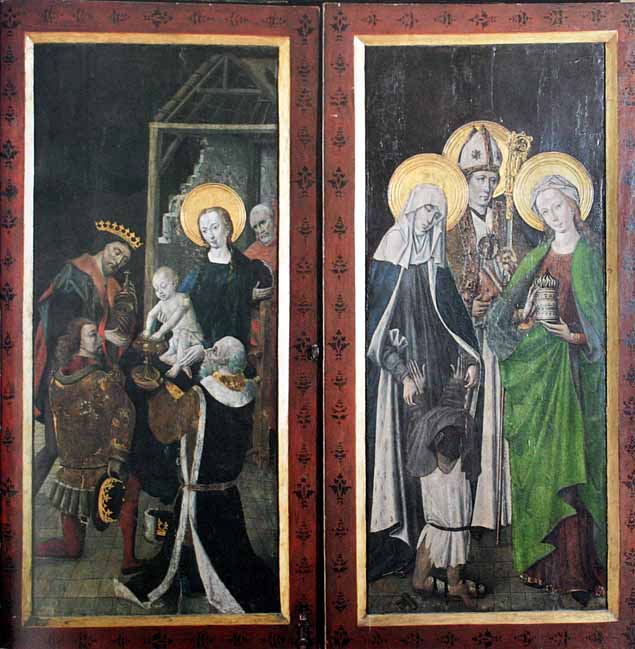

Plettenberger Altar, 1474 vom Kanonikus Heinrich Steinhoff für die Kapelle »St. Katharina von Siena bei der Kirche St. Lamberti in Plettenberg« gestiftet; Herstellungskosten: 102 Mark Kölner Währung; der dreiteilige Altar (Holz, bemalt) zeigt den Stifter Heinrich Steinhoff zu Füßen Kaiser Heinrich II., die Anbetung der Könige, Bischof Lambertus, Maria Magdalena, die Hl. Elisabeth, Papst Pius II.; 1696 kam der Altar in die Böhler Kapelle und entging so der Zerstörung durch den Stadtbrand 1725; 1911 wurde der stark renovierungsbedürftige Altar an den Altenaer Verein für Orts- und Heimatgeschichte und damit an das Burgmuseum Altena abgegeben; am 01.12.1980 wurde eine Kopie des Altars im Heimathaus enthüllt;

Plettenberger Bote, Zeitung, am 01.10.1880 vom Buchdrucker Johannes Ruckstuhl gegründet; Plettenberg zählte damals knapp 3000 Einwohner, der "Plettenberger Bote" erschien halbwöchentlich; (ein ähnlicher Gründungsversuch einer "Altenaer Bürgerzeitung" durch Johannes Ruckstuhl Anfang 1880 in Altena war fehlgeschlagen - im März 1880 wurde die Zeitung dort wieder eingestellt) der "Plettenberger Bote" änderte am 01.01.1881 seinen Namen in →"Süderländer Wochenblatt"; nach dem Tod des Gründers ging der Verlag 1886 auf dessen Schwiegersohn Julius Hergt über; Plettenberger Bürgerverein eV, gegr. 1950 von Mitgliedern der Plettenberger Schützengesellschaft mit dem Ziel, das von der Besatzungamacht beschlagnahmte Vereinsvermögen zurückzuerlangen; Plettenberger Bullenhaltungsgenossenschaft; 1956 befand sich die Bullenhaltungs-Station auf dem Hof A. Kalthoff in Grimminghausen; Plettenberger Frühjahrsmarkt; im April 1994 wurde der 10. Frühjahrsmarkt veranstaltet;

Plettenberger Gußstahlfabrik →Adolphs & Werner Plettenberger Häher, gegr. 1951, es handelt sich um Volksschüler zwischen 10 und 14 Jahren, die nachmittags in freiwilliger Arbeit Vogelschutzkästen und Futterhäuschen bauen (im Keller der Martin-Luther-Schule), Vogelhäuschen aufhängen und auch regelmäßig reinigen; Initiator ist Lehrer Wilhelm Benfer, als "Vater der Häher" wird Otto Hücking bezeichnet; in alljährlichen Feierstunden - erstmals 1952 - werden den teilnehmenden Schülern Urkunden und Silbernadeln (mit dem Symbol des Eichelhähers) verliehen; 1957 wird der (Melophon-)Film "Der Wald braucht junge Freunde" uraufgeführt, der über die in Deutschland einzigartige Arbeit der Häher erzählt; mit der Einrichtung der Hauptschulen endet die Häher-Bewegung; Plettenberger Heimatkalender, herausgegeben vom Heimatkreis Plettenberg (1978-1989); Motive: überwiegend Zeichnungen von Alt-Plettenberg aus der Feder von Albrecht von Schwartzen, Wolfgang Wiennegge, Peter Krasemann; Eckhardt; Plettenberger Judoclub, gegr. 01.04.1976, Vors.: Helmut Bornemann (1976-1977), Rolf Demmer (1977-) Plettenberger Jungdemokraten, gegr. ?, Vors.: Jürgen Naundorf (-1982), Thomas Schöttke (ab 1982...) Plettenberger Jugendorchester; Leitung 1943: Frau Toni Melzer; Plettenberger Kammermusikvereinig; bot im August 1950 einen Serenadenabend im Amtshaus (ursprünglich sollte das Konzert im Amtshausgarten stattfinden) Plettenberger Kinderchor; gegr. 1947; →Schulchor der Zeppelinschule unter der Leitung von Rektor Fricke |

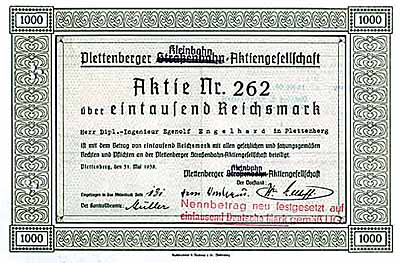

|  1960: Die Kleinbahn überquert den Maiplatz Links: Aktie der Plettenberger Kleinbahn |

|

Plettenberger Kleinbahn AG 1896-1963; am 20. April 1896 fuhr der erste fahrplanmäßige Kleinbahnzug durch die Straßen; im April 1955 werden 2 Büssing-Omnibusse angeschafft in denen als Neuerung das Ausrufen der Haltestellen über Lautsprecher möglich ist; Einführung des Einmann-Omnibusverkehrs im Linienverkehr (September 1957); Abschiedsfahrt der letzten Kleinbahn mit Honoratioren am 14.07.1962; Vors.: W. O. Schulte (1895-1902), Wilhelm Schade (1903-1920), Ernst Koch (1921-?),

Plettenberger Maipiere, gegr. 04.06.1936; Vors.: Hermann Thomee (1963-1978), Hans Fröhler (1978-); VR 49 (06.02.1937) >VR 205 (1963)

Plettenberger Nachrichten, im Verlag Anker seit dem 25.06.1925 erschienene Tageszeitung; am 20.07.1938 stellte die Zeitung trotz einer Auflage von 3.000 Exemplaren ihr Erscheinen ein; das Archiv der Plettenberger Nachrichten ging in den Besitz des Verlages Otto Hundt (Süderländer Tageblatt) über;

Plettenberger Sägewerk; Inh. Alfons Schulte-Wrede; Plettenberger Schnellsohlanstalt, Anton Neuhaus, Neuestr. 2 (um 1914);

Plettenberger Schützengesellschaft, gegr.

10.07.1836 von 60 Bürgern;

Vereinsfarben: Blau/Gelb; Zweck: unter der Bürgerschaft für alle Konfessionen,

Stände, Berufsarten eine auf gegenseitige Achtung gegründete freundschaftliche

Annäherung und Verbindung hervorzurufen, Geselligkeit, Frohsinn und Eintracht zu

heben und zu beleben... Anhänglichkeit an die Heimat und altbewährte

Einrichtungen... volkstümliche Veranstaltungen und die Pflege des Schießsports;

Schützenfeste fanden zunächst im Zwei-Jahres-Rhythmus statt, ab 1900 jährlich;

1843 schenkt Königin Elisabeth - Ehefrau von Friedrich Wilhelm IV. - dem Verein

eine Fahne, Fahnenweihe ist am 21.07.1843; anfangs traten die Schützen nur zum

Schützenfest im Juni zusammen, erst am 12.06.1870 wurde der Entschluß gefaßt,

einen Verein zu gründen - 254 Bürger traten bei; 1844 Kauf eines neuen

Schützenzeltes, 1881 Einweihung der ersten Schützenhalle; das dreischiffige

Gebäude hatte man 1880 auf der Gewerbeausstellung Düsseldorf für 10.000 Mark

erworben und mit 15 Eisenbahn-Doppelwaggons nach Plettenberg gebracht - die

Halle brannte 1918 ab; 1903 erstes »Biergericht«, das ab 1907 zur ständigen

Einrichtung wurde; 1906 Eintragung ins Vereinsregister; 13.11.1920 Einweihung

des Schießstands am Kohlbuschberg, dort fand 1921 erstmals das Vogelschießen

außerhalb der Stadtmitte statt; am 18.06.1922 erklingt zum ersten Mal der von

Obermusikmeister a. D. Dietrich komponierte "Plettenberger Schützenmarsch"; 1923

feierte der Schützenbund "Wilhelm Tell" aus Oberhausen sein Schützenfest bei der

Schützengesellschaft, da sie unter französischer Fremdherrschaft ihr Fest

zuhause nicht feiern durften; 31.07.1927 Einweihung der zweiten Schützenhalle im

Wieden, bis dahin hatte man im Zelt oder im Rüsingschen Saal gefeiert; 1934

erstes Kinderschützenfest; 1950 Gründung des >Plettenberger Bürgerverein eV,

um das von der Besatzungsmacht beschlagnahmte Vereinsvermögen der Gesellschaft

zurückzuerlangen; 1950 und 1951 wurden die Schützenfeste unter

Bürgervereins-Regie durchgeführt, erst 1952 wieder unter der Regie der

Schützengesellschaft; mit Wirkung vom 15.12.1950 hat der "Zonenprüfungsausschuß

Celle" das beschlagnahme Vermögen der Schützengesellschaft wieder freigegeben;

1952 stürzte das Dach der Schützenhalle ein, es wurde für 100.000 Mark bis zum

Fest repariert; zum 150jährigen Bestehen im Jahre 1986 wurde als Zeichen der

Verbundenheit zur Heimatgeschichte der Brunnen auf dem Schwarzenberg "bis auf

den Grund" - rd. 32 m - abgetäuft; eigene Homepage im Internet seit 15.02.2001

unter www.psg-ev.de;

Königspaare: 1836 Heinrich Maus - Wilhelmine Gregory,

1838 Friedr. Gerhard Gregory - Elise Erley, 1840 Wilhelm Noelle - Mathilde

Höllermann, 1842 Ch. Dutz - Susanne Schön, geb. Kellermann, 1844 Wilhelm

Hanebeck - Wilhelmine Schulte, 1846 Peter Schnepper - Caroline Geck, 1848

Wilhelm Selter - Lorchen Schulte, 1850 Peter Rieckesmann - Friederike Küsterer,

1852 Carl Esselen - Frl. Hollmann, 1854 Wilhelm Müller - Mathilde Wolf, 1856

Friedrich Tusch - Auguste Boedts, 1859 Gottlieb Ehlhaus - Wilhelmine Klumpe,

1861 Heinrich Weiß - Josefine Boedts, 1863 Heinrich Stahlschmidt - Lina

Bettermann, 1865 J. W. Ströterhoff - Caroline Meuser, 1867 Gustav Hanebeck -

Mathilde Hanebeck, 1869 Friedrich Geck - Emma Seissenschmidt, 1871 Wilhelm Wever

- Auguste Kissing, 1873 Rudolf Schirmer - Frau Posthalter Schulte, 1875 Wilhelm

Ries - Adelheid Wever, 1877 Aug.-Wilh. Kissing - Caroline Weiß, 1879 Rudolf

Haape - Lina Bettermann, 1881 Albert Schulte - Auguste Weiss, 1883 Carl Alberts

- Frau Wilh. Seissenschmidt, 1886 W. O. Schulte - Frau Dr. Dörken, 1887 Wilhelm

Wuppermann - Frau Apotheker Scheele, 1889 Carl Mylaeus - Ida Niggetiet, 1891

Albert Niebch - Frau Wilhelm Bitzhenner, 1893 Wilhelm Esselen - Emma Schmidt,

geb. Kirchhoff, 1895 Fritz Tiemann - Anna Seissenschmidt, 1897 Wilhelm Potthoff

- Frau Ernst Niebch, 1899 August Geck - Lina Kämper, 1900 Friedrich Langenbach -

Frau Wilh. Menschel, geb. Hanebeck, 1901 Adolf Bock - Minna Eweler, 1902 Fritz

Tiemann - Minna Voß, 1903 Otto Geck - Ida Gregory, 1904 Wilhelm Eweler - Frau

Justus Maas, 1905 Otto Wirth - Emma Maercker, 1906 Emil Rückersberg - Amanda

Huß, 1907 Adolf Neuhaus - Ida Haape, 1908 Fritz Wolf - Minna Cordt, 1909 Kurt

Stolze - Lieschen Moeller, 1910 Carl Thomee - Jeanette Schmidt, 1911 Dr. v.

Klitzing - Gerda Schmidt, 1912 Otto Maercker - Linchen Lüsebrink, 1913 Walter

Hermens - Paula Wirth, 1914 Wilhelm Schuster - Minna Westhelle, 1921 Willi

Brülle - Ella Hermens, 1922 Carl Muth - Erna Groll, 1924 Walter Siepmann - Grete

Frank, 1925 Adolf Ohle - Else Haape, 1927 Dr. Ludwig Schneider - Lilly Mylaeus,

1928 Albert Kohlhage - Aenne Geck, 1929 Wilhelm Annemann - Ida Muth, 1930 Adolf

Menschel - Marie Heßmer (Jersey City), 1933 Franz Potthoff - Irmgard Mayer, 1934

Heinrich Niggetiet - Mariechen Rübsamen, 1935 Paul Thomee - Paula Solms, 1936

Hans Hiby - Hiltrud Prinz, 1937 Alfred Greth - Gertrud Schwarz, 1938 Fritz

Middelhaufe - Edith Mylaeus, 1939 Walter Schwarz - Hedwig Rauterkus, 1950 Heinz

Ochtendung - Else Wurth, 1951 Friedrich-Wilh. Cordes - Adele Fastenrath, 1952 -

Willi Wurm - Else Ohm, 1953 Erwin Wurth - Hanna Ochtendung, 1954 Hugo Kirchhoff

- Ellen Köster, 1955 Ernst Köster - Elli Hollweg, 1956 Heinz Glaeser - Waltraud

Hammer, 1957 Heinrich Kallweit - Lotte Tusch, 1958 Ernst Rauterkus - Eva

Schmidt-Cotta, 1959 Ernst Florath - Luise Baetzel, 1960 Werner Winkemann -

Hiltrud Fröhlich, 1961 Karl Thomee - Hildegard Allhoff, 1962 Dr. Friedrich C.

Schade - Dr. Trude Dawecke-Pickardt, 1963 Paul Marl - Heidi Schmidt-Tovar, 1964

Heinrich Niggetiet - Elsbeth Bender, 1965 Ulrich Meier - Erika Eisenbach, 1966

Horst Römer - Giesela Böckmann, 1967 Thomas Hiby - Birgit von Finkenstein, 1968

Herbert Paul - Helene Schwartpaul, 1969 Paul Niggemann - Inge Menschel, 1970

Horst Keyser - Renate Koch, 1971 Leo Schlütter - Erna Paul, 1972 Klaus Tillmann

- Trude Schumacher, 1973 Rudolf Reichelt - Lilo Weitzel, 1974 Wolfgang Knorn -

Elke Best, 1975 Karl-Josef Schmidt - Helga Wilmink, 1976 Ulrich Koch - Christel

Cernuta, 1977 Manfred Eisenbach - Renate Arndt, 1978 Karl-Wilh. Bröcker - Anne

Isenberg, 1979 Lothar Lüsebrink - Gisela Schulte-Meiners, 1980 Gerhard Wilmink -

Annette Schmidt, 1981 Herbert Koch - Marianne Schade, 1982 Herbert Willeke-Voß -

Brigitte Güde, 1983 Klaus Schütrumpf - Brigitte Bühner, 1984 Jürgen Engel -

Brunhilde Graul, 1985 Dirk Herzhoff - Liselotte Koch, 1986 Rudi Söllner - Anke

Schröder, 1987 Peter Niggemann - Elke Mentler, 1988 Ulrich Nennstiel - Annemarie

Knips, 1989 Dr. Malte Vieregge - Annelie Eisenbach, 1990 Dr. Peter-Wilhelm

Baetzel - Angelika Knips, 1991 Friedrich-W. Schulte - Christa Malik-Wurth, 1992

Udo Balshüsemann - Karin Vieregge, 1993 Detlef Priemer - Claudia Schlütter, 1994

Dr. Harald Heisler - Christel Herzhoff, 1995 Heinz Ochtendung - Martina Scherer,

1996 Friedhelm Güde - Helgard Schulte, 1997 Gerd Stederoth - Gabriele Priemer,

1998 Gerd Marl - Heike Neumann, 1999 Detlef Römer - Annette Schulte-Tengler,

2000 Lars Niggemann - Susanne Manz, 2001 Martin Schlütter - Beate Figge, 2002

Andreas Kurras - Kathrin Simon, 2003 Eberhard Koch - Claudia Damm-Marl, 2004

Helmut Glaeser - Renate Bock, 2005 Christoph Hümmler - Sabine Plassmann, 2006

Wolfram Lux - Magret Mainz, 2007 Thomas Großheim - Isabell Nonne, 2008 Jan-Dirk

Brösecke - Heike Fernholz, 2009 Bernward Mainz - Petra Lux, 2010 Moritz Hiby -

Anna Szajna, 2011 Martin Fellmer - Dagmar Riedesel, 2012 Matthias Hüsken - Verena

Kurras-Hiby, 2013 Hartmut Tengler - Maria Allhoff, 2014 Dr. Uwe Trauzettel -

Ai-Lan Na-Schlütter, 2015 Stefan Teichmann - Tawan Marl; Plettenberger Schützenverein; existierte zwischen 1890 und 1900; die Plettenberger Schützengesellschaft firmierte zeitweilig unter diesem Namen Plettenberger Schweine-Versicherungs-Verein, gegr. ?; neu in den Vorstand gewählt wurden auf der Generalversammlung am 01.03.1908 Ewald Heßmer (1. Vors.), Ludwig Hirschfeld, Wilh. Güde, Wilh. Herzhoff, Wilh. Schreckengast, Fritz Linnenkämper, Carl Kersting, Ernst Brinkmann, Th. Hellner, Fritz Lämmer; Plettenberger Singekreis, gegr. 1952 als "SGV-Singekreis" von 28 Mitgliedern unter der Leitung von Rektor Heinz Fricke; die Übungsstunden fanden in der Martin-Luther-Schule am Maiplatz statt; am 04.12.2002 wurde 50-jähriges Bestehen gefeiert; Chorleiter: Heinz Fricke (1952-1976), Rita Stöwer (1976-1983), Georg Neukirch (1983-); Plettenberger Stahlgerüste Eisenwaren GmbH firmiert ab 29.12.1972 unter "plettac"; Plettenberger Stenografenverein, gegr. 1883 als "Gabelsberger Stenografenverein", 1936 umbenannt in "Plettenberger Stenografenverein 1883"; Mitbegründer: Karl Reinländer, Albert Niggetiet, A. Malthan, Adolf Sternberg, Richard Schulte, Ernst Koch und Wilhelm Schade; durch den Brand des damaligen Vereinslokals Hotel Boeley am Maiplatz wurden wertvolle Vereinsunterlagen vernichtet; im II. Weltkrieg ruhte die Vereinstätigkeit, sie wurde am 27.04.1949 durch Initiative von Heinrich Schürmann, Alex Jüngermann und Wilhelm Kniewel wieder aufgenommen; 1958 wurde das 75-jährige Bestehen gefeiert (Lit.: Festschrift 1883-1958); Plettenberger Straßenbahn-Gesellschaft Aktiengesellschaft; die Gesellschaft hat begonnen am 09.07.1895 (GR Bd.IV Bl.55 ff.); der Gründungsvertrag stammt vom 19.05.1895, Gründungsmitglieder waren die Stadt Plettenberg und die Firmen H. B. Seissenschmidt (vertreten durch Fabrikant Wilhelm Seissenschmidt), W. O. Schulte (vertreten durch Wilhelm Otto Schulte), C. Reinländer (vertreten durch Karl Reinländer), Allhoff & Müller (vertreten durch Wilhelm Allhoff), C. Meuser (vertreten durch Prokurist August Walle), J. Rempel (vertreten durch Johann Rempel), Gebr. Wirth (vertreten durch Otto Wirth), W. Vollmerhaus (vertreten durch Witwe Karoline Vollmerhaus), W. Koch jr. (vertreten durch Wilhelm Koch), W. Schade (vertreten durch Wilhelm Schade), D. W. Schulte (vertreten durch Heinrich Wilhelm Schulte), W. Kühne (vertreten durch Fritz Kühne), Gebr. Mylaeus (vertreten durch Carl Mylaeus), W. Wagner jr. (vertreten durch Carl Walle), Friedrich Schulte (vertreten durch Witwe Anna Schulte); Plettenberger Turnverein, gegr. 26.05.1868 im →Gasthof Weiß auf Initiative des Uhrmachers J. Hein; Gründungsmitglieder waren J. Hein, Fr. Gockel, W. König, R. Wagner, W. Voß, E. Wolff, W. Theis, H. W. Stahlschmidt, F. Geck, August Schmidt, C. Schmidt, Heinrich Kämpfer, F. W. Gregory, Wilhelm Wever, L. Saalmann, A. Gregory, Wilhelm Herz; zu den Anregern gehörte auch der Kaufmann A. Lion, der sich später um den Bau der vereinseigenen Halle verdient machte; der Saal der Gaststätte Weiß diente als erster Übungsraum, danach wurde in den Sälen der Hotels Böley (1870-1876), Gasthof/Hotel Zur Post (Wwe. Küsterer, 1878-1880), im Gasthof P. H. Schulte (1880-1881) geturnt; schon am 01.11.1868 wurde das erste Vereins-Turnfest gefeiert; von den Damen wurde nach knapp einjährigem Bestehen eine Fahne gestiftet, Fahnenweihe war am 11.04.1869; 1874 schloß man sich mit den Turnvereinen des "13. Bezirks des 8. deutschen Turnkreises" zum Märkischen Gau-Turnverband zusammen; von 1881 an wurden die Stiftungsfeste in der Schützenhalle im Wieden gefeiert; der Verein hatte zeitweilig eine Theaterabteilung sowie ein Trommler- und Pfeifenkorps; 1884 bat Bürgermeister Posthausen den Verein, das Feuerlöschwesen zu übernehmen; am 19.10.1884 wurde die Turner-Feuerwehr ins Leben gerufen, die noch im gleichen Jahr Brände in der Stimmnägelfabrik Banchet (Lindengraben) und in der Gastwirtschaft Pickardt (Herscheider Straße) erfolgreich bekämpfte; aus dieser Turner-Feuerwehr ging 1885 die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Plettenberg hervor; im September 1897 Einweihung einer eigenen Turnhalle, in der während des II. Weltkrieges Kriegsgefangene und Ostarbeiter untergebracht waren; 1956 wurde auf Anregung von Wigbert Kürmann, Klaus Rademacher, Bernd-Peter Rinke und Walter Rinke eine Tischtennis-Abteilung gegründet; im Januar 1967 gründete sich auf Initiative von Hans-Jürgen Friese eine Judo-Abteilung; Vors.: Fr. Gockel (1868-), Dietrich Heßmer, Wilhelm Wulfert, Paul Allhoff, Wilhelm Langenbach (1909), Fritz Gengnagel (1913-1918), Albert Müller (1919-1920), Adolf Heßmer (1921-1937, 1939-), Wilhelm Thomee, Robert Ernst Großheim, Emil Hermens (1952....), Walter Winterhoff, Heinrich Bald, Wilhelm Gärtner (-März 1962), Rudi Schmidt (März 1962-), Hans Beier

"Plettenberger Umwelt Blatt" PUB; erschien erstmals am 22.04.1979, die zweite Ausgabe wurde im März 1980 wie die erste Ausgabe gegen einen Spendenpreis von 1,00 DM verteilt; laut Impressum war Anita Lies, Forsthaus Soen, presserechtlich verantwortlich; inhaltlich befaßte sich das PUB mit dem Kraftwerkstandort Siesel;

Plettenberger Verein zur Pflege von Kultur und Solidarität mit türkischen Schwarzmeerbewohnern; Sultan Kara, Alter Markt 3b, Tel. 2970 Plettenberger Weihnachtschor; Vors.: Alfred Thomee (-1994), Jürgen Knips (1994-)

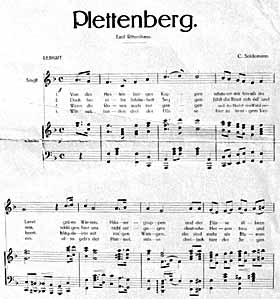

Plettenberger Ziegen-Versicherungs-Verein, gegr. ?; am 12.02.1908 fand eine Hauptversammlung statt, auf der folgende Vorstandsmitglieder neu bzw. wiedergewählt wurden: Wilh. Herzhoff (1. Vors.), Aug. Kniewel, Wilh. Rottmann, H. Bödefeld, Aug. Reinecke, Emil Eckmann, Gust. Kniewel, Wilh. Schumacher, Wilh. Schwarz, Wilh. Gregory, Aug. Bätzler, Aug. Maiswinkel, Chr. Plack u. a.; Vors.: Wilh. Herzhoff (1908), Plettenberger Zinkgewerkschaft, gegr. 21.11.1873 (a.a.O. 03.06.1876); sie war im Besitz von Düsseldorfer Industriellen; zu ihr gehörten 25 Zechen im Bereich Eiringhausen, Affeln, Altenaffeln, Allendorf, Hagen, Wildewiese, Fretter, Schönholthausen etc. in denen hauptsächlich Galmei bzw. Zink, aber auch Eisen, Blei und Schwefelkies zu Tage gefördert wurde; die wichtigste Grube war die Galmei-Grube in der Blemke ("Theodore"), doch 1880 war der Betrieb dort schon wieder eingestellt; Plettenberger Zitherverein, gegr. 01.06.1894 im Gasthof Wilh. Schmidt; Zweck: Hebung und Förderung des Zitherspiels inclusive Gesang; 1894 wurde von einmal auf zweimal wöchentliches üben umgestellt; Präsident: Gerh. Wilmink (1894-?) Plettenberg Fonds; gegr. 15.12.1999 auf Initiative von Eckhardt Brockhaus (Fuldabrück) durch Horst Hassel (Herscheid); Zweck: humanitäre, moralische und finanzielle Unterstützung für ehemalige Plettenberger Zwangsarbeiter zu leisten; ein Spendenaufruf an die Plettenberger Industrie im Januar 2000 verhallte ungehört, dennoch konnte durch Spenden von Privatleuten aus der Vier-Täler-Stadt und ganz Deutschland vom 17.-23.04.2000 in Jenakiewo/Ukraine (Enakiewo) rund 20 ehemaligen Plettenberger Zwangsarbeitern (der Firmen Schade, Ohler Eisenwerk, Achenbach & Sohn, Gustav Rasche, Lennetaler Hammerwerke, Gasthof Hasselbach etc.) ein Geldbetrag in Höhe von fünf bis sechs ukrainischen Monatsrenten überreicht werden; im Juli 2000 wurden Hörgeräte gesammelt und nach Jenakiewo gebracht sowie weitere ehemalige Zwangsarbeiter aus dem Plettenberg Fonds unterstützt; Plettenberg, Frhr. Carl Wilhelm Georg von, 1764-1850, S. d. Johann Adolf Friedrich, Grosskomtur des Deutschen Ordens der Ballei Utrecht; er "erheiratete" sich durch Anna Luise v. Bodelschwingh zu Bodelschwingh das Haus Bodelschwingh, weshalb er sich auch fortan Frhr. v. Bodelschwingh-Plettenberg nannte; Plettenberg, Freiherr Johann Adolf Friedrich von, 1725-1797, Herr auf Schwarzenberg (wozu auch Bamenohl gehörte) und Heeren; Plettenberg, Freiherr K. C A . Johann von, Bürgermeister von Plettenberg um 1816 Plettenberg-Lied; "Plettenberg, Dir Lob und Preis" von C. Seidemann mit einem Text ("Von des Hestenberges Kuppen schauen wir hinaus ins Land . . .") nach einem Gedicht von Emil Rittershaus "für eine Singstimme mit Klavierbegleitung" (im Verlag des MGV Plettenberg erschienen);

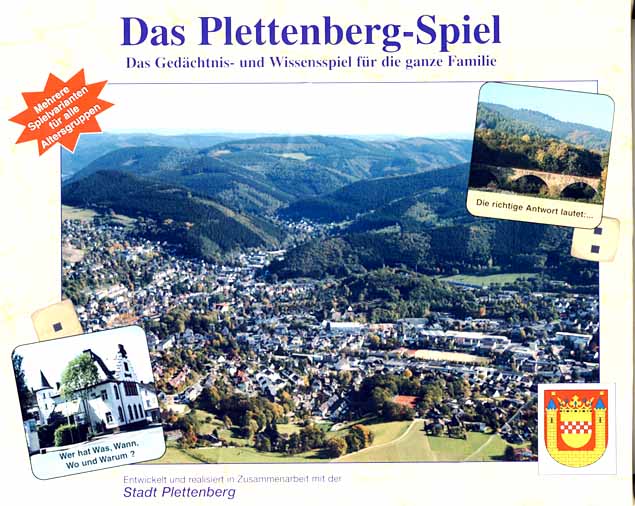

Plettenberg-Spiel, herausgegeben vom "Der Städte-Spiel-Verlag"; memorieartiges Wissens- und Gedächtnis-Spiel, bei dem die jeweiligen zwei Pendant-Spielkarten zusätzlich mit Quizfragen zu Gebäuden in Plettenberg versehen sind; Plettenberg, Wolter von; *1450 Heeren †1535, Ordensmeister in Livland; Lit.: Wolter von Plettenberg, Roman, Hans Friedrich Blunck, Hamburg 1938; Wolter von Plettenberg, Plettenberg 1985; Plettendorff Hans, Buchhandlung KG, Plettenberg, An der Lohmühle 1; zum 01.01.2001 übernimmt Esther Saalborn als Geschäftsführerin die Leitung von Gabriele Höfer-Flügge; Plettmert frögger un vandage, heimatkundliche Publikation im Verlag Horst Hassel, Herscheid; erstmals erschienen im August 1995; 1996 abgelöst durch das "Plettenberg-Lexikon" im Internet; Pleuger, Dr. med. Rudolf; *12.05.1900 Lüdenscheid †22.08.1984; Abitur 1917, ärztliche Prüfung in Marburg mit "sehr gut" (23.06.1924); Approbation - Bestallung als Arzt - 28.07.1925; ab 1924 Assistenzarzt und Oberarzt an der Chirurgisch - gynäkologischen Abteilung des Städt. Krankenhauses Lüdenscheid; im Dezember 1931 Anerkennung als Facharzt für Chirurgie und Frauenkrankheiten; erster Chefarzt am Ev. Krankenhaus Plettenberg (1932-31.12.1963), seit Mitte der 30er Jahre (bis 1975) hatte Dr.Pleuger auch eine eigene Praxis in Plettenberg; er richtete 1950 eine Innere Abteilung im "Wichernhaus" - später Cafe Hanebuth + Haßlinger - an der Kaiserstraße ein; Mitinitiator des Krankenhaus-Neubaus an der Bracht, Bundesverdienstkreuz (01.07.1964), Freund und Förderer der plattdeutschen Sprache; Altersruhesitz ab 1975 im von Plettenberg-Stift in Bielefeld-Senne in der Nähe seines Sohnes, der dort als Arzt tätig war; Pleuger, Gerd, Dr. med., 1961 Arzt am Evang. Krankenhaus Plettenberg. - Sohn des Chefarztes Rudolf Pleuger. Plötz, Franz; *1912 †1994; gebürtig aus Pommern; widmete sich seit 1927 der Musik; begann 1929 eine vierjährige Musikerausbildung, spielte in russischen Kriegsgefangenschaft im Orchester des Gefangenenlagers 454 Rjasan; ließ sich 1945 in Plettenberg nieder, trat hier zunächst dem Kolping-Musikverein, später dem Musikverein Eiringhausen bei; Lieblingsinstrument: B-Tuba; besondere Verdienste erwarb er sich durch sein großes Engagement in der Jugendarbeit; für seine 65jährige Tätigkeit als Musiker 1992 mit der Goldenen Ehrenlyra des Märkischen Kreisverbandes im Deutschen Volksmusikerbund ausgezeichnet;

Plus, Lebensmittel-Discounter, 19.10.2006 Eröffnung des Marktes an der Scharnhorststraße auf dem ehemaligen Gelände der Spedition Scherer; 700 qm Verkaufsfläche und 70 Stellplätze, 8 Arbeitsplätze; Ende Juni 2006 hatten die Bauarbeiten begonnen; nach dem Zusammenschluss der Lebensmitteldiscounter Tengelmann (Plus) und Edeka (Netto) wird im Mai 2009 aus dem Plus an der Scharnhorststraße "Netto";

PN-Tauchschule, P(eter). Zehelein - P(aul. H(einz). Groll, Herscheider Str. 97; Poseidon - Nemrod-Tauchschule Pofeika, dreiviertellange russische Wattejacke, in der viele Plettenberger aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrten; Pohlmann Fassondreherei, Kroppstr.1 Polizei; die Ursprünge der Polizei als Aufsichts- und Ordnungsorgan liegen im frühen Mittelalter durch das Aufkommen der durch Mauern befestigten Städte, als zur Kontrolle von Feuerstellen in strohgedeckten Häusern etc. Nachtwächter ihren Dienst versahen; außerdem gab es Torwächter, die jede aus der und in die Stadt ziehende Person kontrollierten; 1732 hatte die Stadt zwei »Stadt-Wachten« angestellt, die beide zusammen 14 Tlr. und 4 Stbr. im Jahr bekamen; mit der Städte-Ordnung im Jahre 1735 wurde die »Polizei« eingeführt; damals war einer (von insgesamt zwei) der Senatoren für die Durchführung der Polizeivorschriften (Brot-, Bier-, Fleischtaxe etc.) zuständig; 1745 wird Bernhard Baumeister als »Polizeibürgermeister« erwähnt; von 1763-1799 hatte Henrich Moritz Baumeister dieses Amt; Polizeidiener sind danach gewesen: Caspar Heinrich Conrads aus Iserlohn (1822-1825), Peter Moritz Kümmel (1825-1830), Rudolph Kayser (1830-1831), Rogge aus Hattingen (1831-1839 für Stadt u. Amt, 1839-1841 für die Stadt), Gottlieb Sommer aus Scheren/Harlingen (1840), Caspar Heinrich Arens aus Hamm (1840), Heinr. Solms (1842-1863), P. W. Schröder (1844); Wilhelm Basse aus Niedernberg/Menden (1844); Aug. Solms (1864-1870); Ernst Wolf aus Warza/Gotha (1874-1905); Wachtmeister Pohle; 1932/33 wurde der Exekutivdienst von einem Polizeimeister und 6 Polizei-Hauptwachtmeistern durchgeführt; der Polizeibezirk ist in 6 Reviere aufgeteilt, die je einem Polizeibeamten zugeteilt sind; ab 01.10.1932 Nachtdienst durch zwei Beamte sowie Besetztung der Wache rund um die Uhr (bis Oktober 1935); von März - August 1933 wurde eine Hilfspolizei zum Dienst herangezogen; 15.05.1935 Einführung der gebührenpflichtigen Verwarnung; bei Kriegsausbruch am 01.09.1939 hatte die Schutzpolizei eine Stärke von 1/9, hinzu kamen 4 Gendarmerie-Beamte in den ländlichen Stadtbereichen; während des II. Weltkrieges standen der Polizei rund 300 Mann aus dem Bereich Feuerlöschtrupp, Entgiftungstrupp, Instandsetzungstrupp, Sanitätstrupp, Veterinärtrupp und Fachdienste für Gas, Wasser, Kanalisation zur Verfügung; mit dem Einmarsch der Amerikaner am 13. April 1945 wurden die Polizeibeamten gefangengenommen und interniert, der Polizeidienst wurde durch zunächst rd. 50 Zivilisten, die durch eine weiße Armbinde gekennzeichnet waren, versehen; im Juli 1945 waren noch 23 Hilfspolizisten im Dienst; durch Anordnung der Militärregierung vom 25.09.1945 wurde mit der Neuorganisation der Polizei begonnen: Schutzpolizei, Gendarmerie und Kriminalpolizei wurden zu einer Einheitspolizei zusammengefaßt, die Aufgaben der bisherigen Verwaltungspolizei wurden der Verwaltung übertragen; 59 Bewerbungen gingen für die 20 vorgesehenen Stellen ein, wobei festgelegt wurde, daß nur Bewerber im Alter zwischen 25 und 35 Jahren berücksichtigt werden sollen; eine Festanstellung erfolgte nicht, um die Rückkehr ehemaliger (noch kriegsgefangener) Polizeibeamte zu ermöglichen; Anfang 1946 wurde die Polizeistärke auf 16 Beamte festgesetzt; 05.01.1965: die Polizei zieht vom Rathaus in ihr neues Domizil an der Zeppelinstraße; 22.03.1971: die Polizei führt das Funkstoppverfahren ein; seit 1980 beteiligt sich die Stadt Plettenberg am „Seniorenspaß plus Sicherheit" der Polizeistation Plettenberg; seit April 1994 läuft der Polizei-Notruf 110 in der Kreisleitstelle Iserlohn auf; am 21.06.1994 offizielle Einweihung des neuen Polizeigebäudes an der Wallumgehung; im Juli 1994 übernimmt Georg Sahr die Leitung der neu eingerichteten →Polizei-Inspektion 4; Einführung einer „Mobile Polizeiwache" 01.01.1995; im Sommer 1995 wird die Polizei-Inspektion mit Computern (8) ausgestattet; am 10.05.1996 Inbetriebnahme eines Laser-Geschwindigkeits-Meßgerätes; Polizeibeamte: Leiter der Exekutivpolizei Polizeimeister Lange (bis 31.05.1934); Polizeihauptwachtmeister Wilhelm Becker (1907-30.09.1932); Albert Düsselbach (01.10.1932-?), Johann Keller (01.10.1932-?), Gottlieb Bastek (01.10.1932-31.12.1934), Polizeihauptwachtmeister Dorsch (?-30.05.1935); Polizeihauptwachtmeister Wellner (01.08.1936-15.01.1937), Hauptwachtmeister Merz (01.02.1937-?), Polizeihauptwachtmeister Hecker schied 1937 nach einem Disziplinarverfahren zwangsweise aus dem Polizeidienst aus, bewarb sich 1945 mehrfach, wurde aber nicht wieder eingestellt; Pol.-Oberwachtmeister Möllenhoff (01.05.1937-01.09.1937), Erich Röhrig (01.01.1938-?), Pol.-Oberwachtmeister Hermann Harder (01.07.1937-?); Moleck, Klaus Keller, Karl W. Witte, Fritz Hammer, Friedrich Schauerte, Wilhelm Steinhaus, Werner Nolde, Otto Reiß (1955), Heinrich Kreft (-30.09.1956), Oskar Stenzel (-31.03.1957), Albert Kramer, Georg Richter, Mehlhorn, Heinrich Rüsche, Jürgen Henke, Günter Pooch, Kurt Kudera, Christoph Schädle (1972-), Felix Klein, Tusch, Horst Klages, Wolfgang Radtke, Schmidt-Prinz, Gerhard Padberg, Walter Dasberg, Gerd Mergenthaler, Wolfgang Mohr, Hans-Jürgen Stoßberger (1968-1995) , Dieter Tumbrock, Alexander Rother, Schreiber, Gaby Lingemann, Manfred Strobel (07.1983-?), Manfred Töpfer, Dietmar Rinscheid (1983-?), Andreas Emde (1983-?), Manfred Beimborn (1983-?), Andreas Barnewitz (1983-?), Reimund Lemke (1983-?), Eiben, Fred Waschek (01.04.1980-?), Hartmut Schulte (01.04.1982-?), Wilmes, Andreas Patry (1993- ), Ludger Wulf (1994-), Thomas Fürst (1994-), Raimund Haase (1994-), Jürgen Große (1994-); Kriminalpolizei: Werner Weth, Manfred Nitschke (1980-1981), Georg Sahr (1977, 1980, 1981- ), Herrmann Reinirkens (1989-1995), Baumeister, Böcker, Hermann Knoke (1999-); Polizei-Inspektion 4; im Juli 1994 übernimmt Georg Sahr die Leitung der neu eingerichteten Polizei-Inspektion 4; am 01.01.1995 wird Plettenberg auch offiziell Standort der Polizei-Inspektion 4; Leiter: Georg Sahr (-Juli 1997), Ralf Schmidt (August 1997-30.06.2001), Klaus Zimmermann (01.07.2001-30.06.2003); Polizeioberrat Manfred Kurzawe (01.07.2003--2004), Polizeirat Jörg Unkrig (2004-); Pollmann, Hermann Richard; *1714 †26.11.1776; Bürgermeister von Plettenberg (1756-1761); Pommern-Pastor: Bezeichnung für Rudolf Patt, der vom 15.April 1959 bis zum 26.Februar 1995 Pastor der evangelischen Pfarrgemeinde Eschen war. Der Grund dafür, daß er diesen Spitznamen erhielt, bestand darin, daß in der Siedlung Eschen sehr viele Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen Pommern, Schlesien, Ost- und Westpreußen eine neue Heimat gefunden hatten. Pommersche Landsmannschaft, gegr. 26.11.1949; Vors.: Alfred Spiegel (1949-1952), Rudi Hoffmann (1952-1955), Alfred Spiegel (1955-1957), Frau Dr. Scheller (1957-1960), Heinz Papenguth (1960-1964), Alfred Spiegel (1964-1970), Heinz Papenguth (1970-), Irmtraud Holzinger (-); Ehrenmitglieder: Pastor Rudolf Patt, Otto Klehm; im Dezember 2009 feierte man 60-jähriges Bestehen; Postagentur; am 26.01.1998 wurde die erste Postagentur im Stadtgebiet in der Lotto-/Toto-Annahmestelle Lehmann in Holthausen (Herscheider Str. 118) eingerichtet; 04.01.1999 Eröffnung der Postagentur Ohle in der Lotto-/Toto-Annahmestelle Ursel Seewald (Lennestr. 39); 05.07.1999 Eröffnung der Postagentur Guido Aust, Oestertalstr. 75;

Postamt; das erste Postamt befand

sich an der Wilhelmstraße (später Drogerie Schlütter, Alter Markt); dann gab es

ein Kaiserliches Postamt an der damaligen Wilhelmstraße (heute Bahnhofstraße)

01.07.1890 Einweihung des Postamtes; 01.11.1900 Inbetriebnahme einer

Fernsprech-Ortsvermittlung mit 41 Telefon-Anschlüssen (1995: 14.086 Telefonanschlüsse);

20.10.1930 Beginn der Arbeiten zum Neubau des Postamtes am Maiplatz, 15.05.1932

Einweihung; am 01.11.1977 verlor das Postamt Plettenberg seine Selbständigkeit

und wurde verwaltungsmäßig dem Postamt Altena unterstellt (Amtsvorsteher dort: Herbert

Lechtleitner); erster Betriebsleiter des Plettenberger "Postamt ohne Verwaltung" wurde

Joachim Hutek (bis 1991), gefolgt von Heinz Koch (1991-1995); 1996 Verkauf des

Postgebäudes am Maiplatz und Anmietung der bisherigen Schalterräume durch die Post;

26.01.1998 Eröffnung der Postagentur in der Lotto-/Toto-Annahmestelle Lehmann

in Holthausen; 02.12.1998 Wiedereröffnung der Hauptpost am Maiplatz nach

Umwandlung in eine McPaper-Filiale (als erste Filiale von Post und McPaper in

NW); 02.01.1999 Schließung der Postzweigstelle in Ohle (Rötelmannstraße) und am

04.01.1999 Eröffnung einer Postagentur Ohle in der Lotto-Toto-Annahmestelle

Ursel Seewald (Lennestraße); 05.07.1999 Eröffnung der Postagentur Guido Aust an

der Oestertalstr. 75; Anfang Juni 2001 wird aus der "McPaper"-Filiale am Maiplatz

wieder die "Deutsche Post"; 21.08.2003 Eröffnung der Post-Partnerfiliale EXpert Weyand;

am 01.04.2011 Umzug der Postschließfächer vom Postgebäude am Maiplatz zur Kaiserstraße;

Leiter (Amtsvorsteher) des Postamtes Plettenberg:

Postanwärter Worth (bis 1829), Postexpediteur Friedrich Geck aus Plettenberg (1829-1856),

Postexpediteur Haape aus Plettenberg (1856-1860), Postmeister Weiss (1860-1890),

Postmeister Hund (1890-1905), Postmeister Lenninger (1905-1909), Postmeister Josef

Möllers (1909-1919), Postmeister - ab 1925 Oberpostmeister - Max Hollender (1919-1934),

Oberpostmeister Karl Schatz (1935-1937), Oberpostmeister Fischer (1937-1948), Oberpostmeister

Wilhelm Koch (1948-29.11.1956), Oberpostmeister Franz Wienecke (01.10.1956-August 1961),

Oberpostmeister Fritz Mecking (15.01.1962-1975); Postamtmann Hubert Meyer (1975-1977);

Posthausen, Heinrich; *07.04.1832 †04.12.1908; Bürgermeister

(1866-1902), leitete 35 Jahre die Geschicke der Stadt,

Postleitzahl; 1993 ändert die Post die Postleitzahl von Plettenberg unter

dem Motto "Fünf statt vier ist ideal" von "5970" auf "58840";

Postzweigstelle Eschen, im Dezember 1956 am Brockhauser Weg in Betrieb

genommen;

Postzweigstelle Lettmecke, eröffnet am 01.07.1966, schloß am 04.07.1999 ihr Pforten;

Potthoff, Erich, staatl. gepr. Bademeister u. Masseur, eröffnete am

15.06.1943 an der "Straße der SA 19" ein "med. Bad"; verabreichte sämtl. mediz.

Bäder, elektrische Lichtbäder, Bestrahlungen, Packungen, Heil- u. Sportmassagen,

zugel. bei allen Krankenkassen;

Potthoff, H.; gründete vor 1858 eine Papiermühle in der bis dahin

bestehenden Walkmühle;

Potthoff, Wilhelm; Stadtverordneter 1902-1906

Potthoff W., Fa.; Inhaber Kaufmann Wilhelm Potthoff; eingetragen ins

FR Bd.III Bl.127 am 04.02.1980 (übertragen ins HRA 68 am 15.06.1907);

Press & Stanz GmbH & Co.KG, Herscheider Str.23, Heinz

Geck-Müller; 1998 Einzug in Zweigstellenräume am Bannewerth;

Prehl, Harald, Dr. med., Facharzt für Diabetologe, Praxis an der Kaiserstraße (1977-),

Lindengraben 2 (-1999) und im "Ärztehaus" am Grafweg 7 (2000-2006);

Prehl, Hilke geb. vom Bruck, *18.06.1941 †16.06.2015; Dr. med., Fachärztin für Innere Medizin; Praxis an der Kaiserstraße (1978-),

Lindengraben 2 (-1999) und im "Ärztehaus" am Grafweg 7 (2000-2006);

Pressefotografen: Stefan Aschauer-Hundt (ST), Brandt (WR), Georg

Dickopf (ST), Dörendahl (ST), Hans Düsterer (ST), Ludolf Flügge (ST), Michael

Franz (ST/WR), Martin Garske (ST/WR), Lutz Großmann (ST/WR), Guido Günther (ST),

Horst Hassel (ST/WR), Claudia Homuth (WR), Holger Hülsmeyer (WR), Michael Kaub

(WR), Markus Kluger (WR), Martin Krehl (WR), Stefan Langenbach (ST/WR), Lilly

(WR), Franz Linde (WR), Eckhardt Martin (ST/WR), Bernd Maus (ST/WR), Jan Mertens

(ST/WR), Uwe Osowski (WR), Ronald Pfaff (ST), Harald Pohlenz (ST), Ralf Rottmann

(WR), Sascha Stienen (ST), Simon Stock (ST), Inge Vorderbrück (ST), Andreas Wolf

(WR); Stefan Hassel (WR);

Priesack, Theodor; *05.10.1909 München 1944 vermisst in Rumänien; Evang. Pastor in Eiringhausen; während seiner Amtszeit kam

es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen »Bekennender Kirche« und »Deutsche

Christen«

Prietze Erich F.; HRA 158 vom 31.01.1913, Inh.: der frühere Bankdirektor Erich

Prietze zu Plettenberg; Eintrag vom 08.01.1929: die Firma ist erloschen;

Priewe, Erdmann, Dr. med.; *14.09.1911 †23.12.1984; Leiter der

weibl. Bereitschaft des DRK Ohle (-), Ausbilder beim DRK-Kreisverband Altena;

Prinz H. GmbH, Fabrik für Verbindungselemente, Plettenberg-Holthausen,

Lehmweg 24.

Prinz, H., Drahtkurzwarenfabrik an der Elsemühle in Holthausen, gegr.

09.07.1875 von Heinrich Prinz (FR Bd.XVI S.116 am 22.11.1875 eingetragen); das

im Gründungsjahr erworbene Gebäude wurde 1852/1853 erbaut und zunächst als

Kornmühle, dann als Papierfabrik und danach zur Herstellung von Hut- und

Schraubenhaken, Sprungfedern, Kistengriffen und als Drahtzieherei genutzt;

Heinrich Prinz übernahm die Fabrikation und baute sie aus; Heinrich Prinz jr.

übernahm durch Vertrag das Unternehmen (FR Bd.III S. 4 vom 01.03.1884); nach dem

Tode von Heinrich Prinz 1920 übernahmen die Söhne Heinrich und Hugo das

Unternehmen; 1940 starb Hugo Prinz, Heinrich Prinz führte den Betrieb alleine

weiter;

Prinz, Heinrich; *1852, Fabrikant, Holthausen, gründete im Sommer 1875

in der Elsemühle, die 1852/53 erbaut worden war und ursprünglich als Kornmühle,

später als Papierfabrik diente, eine Fabrik zur Herstellung von Drahtartikeln,

Sprungfedern und Hacken.

Prinz, Heinrich, Dr., Fabrikant, UWG-Ratsherr, Mitglied des

Verwaltungsausschusses des Evang. Krankenhauses (1973-1975);

Prinz, Hugo; *27.02.1887; evang., Fabrikant; wohnte Kaiserstr. 5;

Stadtverordneter (06.12.1929-12.12.1930);

Pro Design Werbegestaltungs GmbH, Kroppstr. 5, HRB 491; der

Gesellschaftervertrag ist am 26.02.1996 errichtet; Gegenstand des Unternehmens:

Werbegestaltung und Ausstellungsbau; Stammkapital 50.000 Mark; Geschäftsführer:

Kauffrau Ute Polleis;

Propper Point, Reinigung, Umlauf 1, gegr. 1982 von Wilhelm Schurad;

2002 Übergabe an Sohn Kay Schurad; Schließung zum 31.12.2010;

Prostitution; am 29.10.1994 hob die Plettenberger Kriminalpolizei die

"Ohler Grotte" (ehem. Hotel Restaurant Husemann) u. das "Grüne Haus" in der

Reichsstraße in Eiringhausen aus, wo zwei einschlägige Etablissements geführt

wurden. Die Beamten nahmen wegen des Verdachts auf Förderung der Prostitution u.

auf Verstöße gg. das Ausländergesetz zwei Polinnen, eine Türkin, eine

Brasilianerin, eine Russin und eine Frau aus der ehem. CSFR in Gewahrsam;

Pro Umwelt, Plettenberger Umweltschutzgruppe, gegr. 10.03.1989; wird am

16.08.1990 aufgelöst, weil die Mitglieder sich einer größeren Umweltschutzgruppe

anschließen;

Prüß, Hans Werner; selbständiger Kaufmann; SPD-Ratsherr (1972-),

Mitglied des Verwaltungsausschusses des Evang.Krankenhauses;

PSG →Plettenberger Schützengesellschaft

PUB, "Plettenberger Umwelt Blatt"; erschien erstmals am 22.04.1979,

die zweite Ausgabe wurde im März 1980 gegen einen Spendenpreis von 1,00 DM

verteilt; laut Impressum war Anita Lies, Forsthaus Soen, presserechtlich

verantwortlich;

Pühl Adolf GmbH & Co.KG; gegr. vom Kaufmann Adolf Pühl,

eingetragen ins FR am 13.04.1897 (übertragen ins HRA 99 am 19.07.1907);

Herscheider Str.33, Eisen- und Metallwarenfabrik.

Pühl, Adolf; *21.01.1866, evang., Fabrikant; Gartenstr. 4.; gründete

1897 eine Firma zur Herstellung von Eisen- und Metallwaren, sie ging später in

den Besitz der Familie Kaltheuner über;

Pühl, Adolf; †12.03.1936; Fabrikant, Mitglied der

Stadtverordneten-Versammlung (15.01.1917-24.07.1924) und des Magistrats

(Beigeordneter 24.07.1924-1927); 25 Jahre Vorstandsmitglied und Vorsitzender der

Plettenberger Straßenbahn AG

Pühl, Hans-Adolf; *06.10.1934 Wattenscheid; Abitur 1956 am

Pestalozzi-Gymnasium Herne; Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen,

München, Münster; Stadtverwaltung Castrop-Rauxel (1967-1971); Städtischer

Rechtsrat, Oberrechtsrat und Rechtsdirektor in Plettenberg (1971-1986),

ehrenamtlicher Geschäftsführer des Evang.Krankenhauses (1971-1985); Mitglied des

Aufsichtsrates der Evang. Krankenhaus GmbH (1986-1999); Stellv.

Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes Lennetal; Mitglied des

Verwaltungsausschusses des Evang. Krankenhauses (1986-); I. Beigeordneter der

Stadt (22.07.1986-02.11.1999);

Püster, Marion; eröffnet im November 2000 an der Maibaumstr. 55 in Holthausen

ein "Abschleppdienst und Transportunternehmen", bietet Fahrten zum TÜV, Kfz-An- und

Abmeldungen sowie Fahrzeugverwertung mit Nachweis an;

Pumpspeicherwerk Glinge; 1969 wird das Pumpspeicherwerk Glinge der

Elektromark in Betrieb genommen

P-Weg, 63 km langer Wanderweg rund um Plettenberg; am 12.09.1977 wurde

der P-Weg auf dem Teilstück von Hüinghausen in Richtung Selscheid offiziell

"angewandert"; Sinn des P-Weges ist es, "wanderfreudigen Bürgern und Besuchern

der Stadt Plettenberg Pflanzen, Tiere, markante und sehenswerte Punkte der Umgebung

aufzuzeigen"; der Weg wurde fast ausschließlich von Heinrich "Heinz" Hugo Hüsmert gezeichnet;

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@mknet.de |