OACC (Ohler Altweiber Carnevals-Club); ca. 1984 ins Leben gerufen von Sigfried Davideit, Achim Schrader und anderen; veranstaltet alljährlich an Weiberfastnacht im Ohler Saal eine Feier f&uu,ml; die närrischen Weiber; beginnt jeweils um 20.11 Uhr, erst ab 23 Uhr sind Männer zugelassen; das Programm besteht aus Tanz, Showeinlagen, Livemusik, Büttenreden; Obdachlose wurden in den 30er Jahren in der Zelle des alten Rathauses untergebracht; von 1932-1934 mußte wegen der Vielzahl der Obdachlosen ein Teil in der Herberge Herzhoff (später Gaststätte Erna Reinecke) , Herscheider Straße, einquartiert werden; ab 1934 sank die Zahl der Obdachlosen wieder, so daß die Zelle im alten Rathaus zur Unterbringung ausreichte; im September 1950 wurden im Hintergebäude des Rathauses 2 Zimmer mit 4 Betten für Obdachlose und "mittellose Durchreisende" hergerichtet, die bis dahin im Rathausflur genächtigt hatten; Übernachtungen durch Obdachlose: 1.250 (1932), 639 (1933); 369 (1936), 0 (1937), 19 (1938), Oberbeul, Elfriede, Lehrerin, *17.11.1892 Linden/Ruhr; Lehramtsprüfung in Hunswinkel/Valbert; seit dem 17.11.1917 Lehrerin an der Volksschule Lettmecke und dort 42 Jahre bis zu ihrer Pensionierung tätig; Obergraben, im Januar 1957 wurde beschlossen, den Obergraben an der Moltkestraße sowie den Untergraben entlang der Bahnhofstraße zuzuschütten; der Untergraben hatte das von den Amerikanern 1945 eingerichtete Gefangenenlager auf der Insel (heute Autohaus Schauerte) abgeschirmt; Oberschlesische Landsmannschaft, gegr. Oell, Peter; Sensenschmied; stellte am 18.03.1656 an den Großen Kurfürst den Antrag auf Genehmigung zum Bau eines Sensenhammers an der Else "außerhalb Plettenbergs" an der Elsemündung in die Lenne

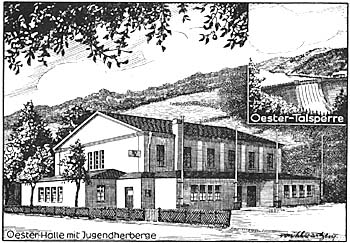

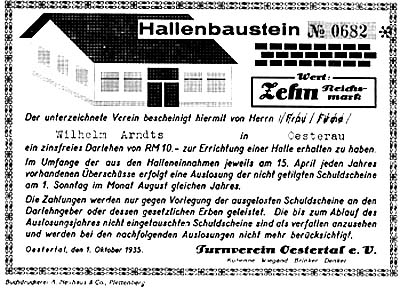

Oesterhalle in der Lettmecke, erbaut 1936, Einweihung am 30.01.1937; gegenüber der ehem. Schule (1995: Feuerwehrgerätehaus); der Turnverein Oestertal - hier vertreten durch die Herren Kuhenne, Wiegand, Brinker und Denker - sammelte mit Hilfe von Hallenbausteinen (vom 01.10.1935) zinsfreie Darlehen, um die Baukosten aufbringen zu können; während des Krieges von der Organisation Todt als Lager benutzt, nach Kriegsende bis Mai 1957 waren hier Notquartiere, u. a. für Ostzonenflüchtlinge, untergebracht;

Oesterhammertreff: Oesterhammer Werkzeugfabrik und Gesenkschmiede zu Plettenberg Peter Wilhelm und Ernst Fischer, Fa.; gegr. 07.02.1903; Inhaber Gutsbesitzer Peter Wilhelm Fischer (Letmathe) und Kaufmann u. Fabrikant Ernst Fischer (Plettenberg); eingetragen ins HRA 18 am 11.02.1903; die Gesellschaft ist erloschen, die Firma ist aufgelöst am 05.05.1908; Oester-Markt", Ebbetalstr. 14, Lebensmittelgeschäft, Altkrüger; 1999: Rüger GmbH; Abriss des Gebäudes im Mai 2010 - die benachbarte Firma Herbert Paul errichtet dort eine Lagerhalle; Oestertal; zum Oestertal werden nach den gleichnamigen Bächen das Nutmecke-Tal, das Ebbecketal, das Immecketal und das eigentliche Oestertal gezählt; der Name stammt vermutlich von »in den Osteren« - in dem Weidengelände; zu den Ortsteilen zählen Himmelmert, Wiesenthal, Kückelheim, Lettmecke, Immecke, Ohlwiese, Oesterau, Dankelmert; als Bergbauernschaft zählt Dingeringhausen zum Oestertal; erste Siedlungsspuren in Form eines Faustkeils und einer Spinnwirtel werden in der Höhle am Romberg (→Heinrich-Bernhardt-Höhle) gefunden; 1247 war der Wald »Ebbe« im Besitz des Adelsgeschlechtes von Sayn; 1323 verkaufen Herman und sein Sohn Thilman das Stammhaus der Ritter von Kukelhem (Kockelheim, Kückelheim), das Gut Kukelhem, an Godefried Stotre aus dem Geschlecht von Düdenscheidt; 1402 kauft Gert von Plettenberg für 91 rhein. Gulden das Recht auf den Zehnten von Dingeringhausen; 1446 wird eine Kapelle in Himmelmert erwähnt - von ihr ist die Glocke übriggeblieben; 1486 sind im Steuerregister folgende Personen erwähnt: Hemelberch: Hans u. Hermann Roll, Henrik Knoip, Derik Hulter, Hans Brosecke, Heynemann Grote, Herman upper Wese, Jacop u. Evert in den Huxhoill; Dingerinkhusen: Koman, Volken, Brosken, die Groite, de Plenkener, Hans Babbeluten; In den Osteren: Jacop op den Sonneborn, Henrik to Baddinkhagen, Hans u. Kasper Hulter, Engel to Dankelenberg, Schroider to Kukelen; ferner werden genannt: Derick Beysenkamp, Derick van Wiebecke, Teypel uppen Sonneborn, Thalman to Lekemeke, Hans to Ymecke, Peter to Kukelsen; 1750 werden im oberen Ebbecketal Osemundhämmer erwähnt; es gab eine Ölmühle in der Lettmecke (Peter Marl) und eine Kohlenmühle sowie eine Papiermühle in Himmelmert; bei der Markenaufteilung 1776 wurden an der Hellekammer (Dankelmert) 13 Laksteine (Grenzsteine), und am Hottmerg ober der Lietmecke 2 Laksteine gesetzt; es gibt mehrere Erz-Gruben; die bislang bäuerlichen Verhältnisse änderten sich 1864, als der Sohn Friedrich des damaligen Kückelheimer Lehrers Friedrich-Wilh. Brockhaus den Grundstein für die Industrie im Oestertal legte; 1884 wurden die Schulbezirke geteilt: in Himmelmert und Lettmecke entstanden je eine Schule, die alte Schule Kückelheim wurde verkauft; Einwohnerzahlen im Jahre 1866: Dankelmert 116, Lettmecke 24, Kückelheim 151, Himmelmert 183; Einwohnerzahlen 1925: Dankelmert 437, Lettmecke 242, Kückelheim 561, Himmelmert 259; von 1866-1873 wird die Straße durch das Oestertal ausgebaut; die frühere Hammerschmidt'sche Papiermühle in Himmelmert wurde 1892 von Franz Mayer erworben und zu einer Gesenkschmiede umgebaut; 1894 Errichtung einer Postagentur; 1903 wird mit dem Bau der →Oestertalsperre begonnen, 1907 wird sie zur Nutzung der Wasserkraft in Betrieb genommen; 1903 Ausbau der Kleinbahnstrecke ins Oestertal; Oestertaler Begräbniskasse; Vors.: Dieter Kober; Oestertaler Friedhof:

Oestertalsperre; bereits 1880 planten Ernst u. Paul Brockhaus eine Talsperre zur Speicherung und Regulierung der Wasserkraft; 1897 trat Paul Brockhaus mit dem Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Ing. Otto Intze (Aachen) in Verbindung und veranlaßte ihn zur Ausarbeitung einer Talsperre mit 900.000 Kubikmeter Stauinhalt. Nach mehrjährigen Voruntersuchungen nahm der Bauplan zwischen 1900 und 1902 Gestalt an. Jetzt waren 3 Mio. Kubikmeter Stauinhalt vorgesehen. 1902 wurde unter Vorsitz von Landrat Dr. Thomee die »Oestertalsperren-Genossenschaft im Kreise Altena« von 14 Firmen gegründet. 1903 Vertrag mit dem Ruhrtalsperrenverein, der die Hälfte der Amortisations- und Zinsbeträge gegen die Verpflichtung übernahm, die Wasserabgabe gemäß den Zwecken des Ruhrtalsperren-Vereins zu regeln. Mai 1905 Verleihung des Enteignungsrechts an die Genossenschaft; Herbst 1903 Ausschreibung; den Zuschlag erhielt die Fa. H. Schütte, Barmen. Sie ging Konkurs, die nachfolgende Firma Peter Lennartz, Ehrenbreitstein, ebenfalls. 23.07.1904 Abnahme der Baugrube; im August 1905 übernahm die Fa. Boswau & Knauer aus Berlin die Arbeiten zum Preis von 1,175 Mio. Mark; im Dezember 1905 Einstellung der Bauarbeiten durch das Unternehmen; 04.04.1906 Übernahme des Baus in Eigenregie, Ausführung überwacht durch Regierungsbaumeister Schäfer; zeitweise arbeiteten bis zu 700 Menschen an der Staumauer; März 1907 Füllung des Staubeckens, Anfang April 1907 Inbetriebnahme; Gesamtbaukosten 1,8 Mio. Mark; die geliehenen Baugelder waren 1923 zurückgezahlt; die Lenne-Elektrizitäts- und Industriewerke errichteten unterhalb der Sperre ein Kraftwerk (für 8.000 Mark Pacht/Jahr durften sie die Wasserkraft nutzen); bei der Schlußsteinlegung der Sperrmauer wurde folgender Spruch aufgesagt: »Des Wassers Flut durch dich gebannt, zum Segen für das Oestertaler Land«; von Ende 1999 bis Frühjahr 2000 wird ein 86 Meter langer Kontrolltunnel quer durch die Mauer der Oestertalsperre gesprengt; Oestertalsperren-Genossenschaft im Kreis Altena", gegr. 1902, den Brüdern Paul und Walther Brockhaus gelang es damals, 14 Plettenberger Firmen zur „Oestertalsperren-Genossenschaft“zu vereinen; man schloss 1903 einen Vertrag mit dem Ruhrtalsperrenverein zur Nutzung der geplanten Oestertalsperre, der einen Jahresbeitrag von 27.000 Mark vorsah; ab 1937 "Oester Wasserverband"; Oesterthaler Eisengießerei GmbH, gegr. 14.05.1897 durch Ernst, Paul und Hermann Brockhaus; übertragen ins HRB 10 am 31.05.1907; Oestertalstraße; 1953 wurde die Landstraße von Plettenberg nach Oesterau in "Oestertalstraße" umbenannt; das kleine Straßenstück zwischen der Königstraße und der Straße "Unterm Grünen Berg" hieß bis dahin allein "Oestertalstraße"; um Verwechslungen zu vermeiden, wurde dieses Straßenstück 1954 mit zur Straße "Unterm Grünen Berg" hinzugenommen; Oester Wasserverband, vormals Oestertalsperren-Genossenschaft (1902-1936), Erbauer und Betreiber der Oestertalsperre bei Plettenberg- Himmelmert; Verbandsvorsteher: Paul Brockhaus (1902 - 1936), Julius Brockhaus (1936 - 1950), Werner Brockhaus (1950 - 1955), Dr. Walter Brockhaus (1955 - 1963), Siegfried Brockhaus (1963 - 1987), Dipl.-Kfm. Manfred Brockhaus (1987 - 2007), Dr. Ing. Hubert Nägele (2007 - 2010), Dipl.-Ing. Horst Koester (2010 - ); Oestreicher, Hans; *06.04.1911 Dortmund; †16.06.2004 Plettenberg; Pfarrer, Abitur 1930 am Bismarck-Realgymnasium Dortmund, Studium in Münster und Bonn, 1935 erste theol. Prüfung, 1938 zweite theolog. Prüfung, Ordinierung am 04.09.1938, Praktikantenzeit in Bethel, ab 1938 Hilfsprediger in Hagen, Militärdienst (Divisonsfunker), 1945 Hilfsprediger in Valdorf, vom 01.08.1946 bis 31.03.1977 Pastor in Plettenberg; am 10.09.1946 Heirat mit Erna Stuhlmann; zwei Söhne (Hans-Friedrich und Martin); Pastor im 3. Gemeindebezirk Obere Stadt, Sundhelle Oestertal; Schulpastor in Lettmecke, Zeppelinschule und Gymnasium; Leiter der Inneren Mission, der sich der Heimatvertriebenen und Flüchtling annahm; Pfarrer, der "stets zu Fuß" unterwegs war; widmete das ehem. Evang. Krankenhaus in der Wilhelm-Seißenschmidt-Straße in das Ev. Seniorenzentrum "Matthias-Claudius-Haus" um; in seine Amtszeit fielen die Restaurierung der Christuskirche (1952/53), der Böhler Kirche (1954) sowie der Bau der Erlöserkirche (1954); weihte als amtierender Vorsitzender des Presbyteriums das Ev. Krankenhaus auf der Bracht ein; war Initiator für den Bau des Kindergarten an der Lehmkuhler Straße; gründete die Frauenhilfe und den Männerkreis Sundhelle; Offenborn, ehemals ein offen fließender kleiner Bach entlang der nordöstlichen Stadtmauer; er diente in Verbindung mit einem Teich als Löschwasser-Reserve; der Teich wurde zwischen 1860 und 1870 zugeschüttet, der Offenborn verrohrt; die später auf dem Bachlauf entstandene Wegetrasse wurde weiter »Offenborn« genannt; Ohle, gehörte bis 1895 zu Neuenrade; Einwohner: 1843 = 544; 1895 = 760; 1900 = 814; 1905 = 1.000; 1913 = 1.021; 1925 = 1.612; 1939 = 2.063; im November 1950 wird der Antrag von Einwohnern, die "unter dem Druck der NSDAP erzwungene Zusammenlegung von Ohle (gemeint ist das Amt Plettenberg) mit der Stadt Plettenberg" wieder rückgängig zu machen und Ohle als selbständige Gemeinde wiederherzustellen, vom Kreistag in Altena abgelehnt; Ohle, Klaus; Oberstudienrat an den Beruflichen Schulen Lennetal, Am Rappholz 16; im Dezember 1996 von der Industrie- und Handelskammer zu Hagen mit der Friedrich-Harkort-Medaille in Gold für 25jährige ehrenamtliche Arbeit als Prüfer ausgezeichnet; Ohler Altweiber-Carnevalsclub, OACC, gegr. 1984?; veranstaltet der OACC alljährlich zum Altweiber-Karneval im Ohler Saal eine Karnevalsveranstaltung; Ohler Eisenwerk Achenbach, Kölsche & Co., Gesellschaft; Inhaber Kaufmann Gustav Achenbach (Finnentrop), Techniker Ludwig Kölsche (Finnentrop), Verwalter Ludwig Dieckerhoff (Haus Bamenohl); die Gesellschaft hat begonnen am 22.01.1889 (GR Bd.II Bl.103); die Gesellschaft ist durch Übereinkunft der Gesellschafter aufgelöst am 13.06.1896 (GR Bd.IV Bl.78); Ohler Eisenwerk Theob. Pfeiffer, Fa.; gegr. 1889; Inhaber Kaufmann Theobald Pfeiffer zu Siegen, eingetragen ins FR Bd.IV Bl.1 am 17.06.1895, übertragen ins HRA 6 am 01.01.1901; Prokurist Kaufmann Friedrich Maiweg (Ohle) von 1901-1933; in Siegen ist unter der Fa. "Ohler Eisenwerk Theobald Pfeiffer in Ohle, Zweigniederlassung in Siegen" eine Zweigniederlassung errichtet (01.05.1912); am 26.11.1919 treten der Fabrikant Walter Pfeiffer (Ohle) und Fabrikant Ernst Pfeiffer (Ohle) als pers. haftende Gesellschafter in die oHG ein; Fabrikant Ernst Pfeiffer scheidet am 08.10.1923 aus der Gesellschaft aus; Prokuristen: Paul Hüser, Otto Werdes (ab 1924), Fritz Werdes (ab 1933); der Betriebsrat des OE beantragte Ende 1954 beim Land die Ausgemeindung von Ohle aus der Stadt Plettenberg wegen "Vernachlässigung"; der Antrag wurde im März 1955 vom Innenministerium in Düsseldorf abgelehnt; Ohler Gewerbeschau; erstmals am 20./21.05.2000 von der Dorfgemeinschaft, den Ohler Gewerbetreibenden sowie Vereinen und Verbänden rund um den neu gestalteten Dorfplatz mit 27 Ausstellern durchgeführt; eingeladen wurde unter der Überschrift "O.H.L.E" - Ohler Händler laden ein; Ohler Wasserleitungsgenossenschaft, gegr. vor 1900; im Februar 1951 Umwandlung in einen Wasserbeschaffungsverband auf öffentlich-rechtlicher Grundlage; Ohm, Anneliese; verstarb im Juli 2001; ihr Nachlass (Haus, Grundstücke, Wertpapiere) belief sich auf 943.000 Euro; zwar war der Stadtsportverband als Alleinerbe eingesetzt, erhielt aber "nur" drei Achtel der Summe, der Rest teilt sich in weitere Vermächtnisse auf, u. a. fünf größere Beträge zu Gunsten anderer Vereine bzw. Organisationen in Plettenberg (u. a. DRK und TV Jahn) sowie an 27 Einzelpersonen, die mit je 10.000 E ausgezahlt wurden; der Stadtsportverband Plettenberg erhielt aus ihrem Erbe 370.000 Euro; Ohm, Heinrich; Seemann (Maschinist beim Norddeutschen Lloyd), erlitt im Dezember 1928 im Roten Meer den Seemannstod; Ohm, Lina, arbeitete bei der Fa. E. Boeley Nachfolger; legte im September 1913 als erste Frau in Plettenberg (zusammen mit Frl. →Anna Schwarz) die Meisterprüfung (als Putzmacherin) ab Öl- und Sägemühle zu Lettmecke; Konzession vom 17.02.1795, das 'Flußgeld' betrug 30 Stüber/Jahr; unter einem Dach vereint betrieb Peter Stahlschmidt die Öl- und Sägemühle auf dem Bormbach in der Nuttmecke; Stahlschmidt war außerdem Ackerbauer auf dem Goedermannsgut und Hammerwerksbesitzer am 4. Teil des Nuttmecker Hammerwerkes auf dem Bormbach; Ole, Dyrych von, Bürgermeister von Plettenberg um 1531. Ollenhauer, Erich; SPD-Vorsitzender der Bundes-SPD; sprach am 23.08.1957 in der Schützenhalle im Bundestags-Wahlkampf zum Thema "Zeit für eine Wende der deutschen Politik"; Olympiade; die Stadt Plettenberg übersandte im Mai 1951 dem Nat. Olypischen Kommitee 240 Mark zur Durchführung der Olympiade 1952; Omega - mit dem Sterben leben e.V. Hilfe und Begleitung für Sterbende und Trauernde; Vors.: Ulla Langebartels, Opel-Club; Treffen bei Vorstmann am Eschen (März 1995); Opel-Freunde Plettenberg, gegr. ? Oppermann, Milchgeschäft an der Ziegelstraße; Opterbeck, Auguste, Diakonisse aus Witten; Krankenschwester am Ev. Krankenhaus (1939-1955); Orchesterverein Plettenberg-Eiringhausen, gegr. 10.02.1946 im Gasthof Alberts als Nachfolgerin der ehem. →Musikkapelle Vormweg und des →Kreismusikzuges der Freiw. Feuerwehren des Kreises Altena; der Orchesterverein belebte die die alte Tradition des Spielens von Weihnachtsliedern an Heiligabend; Vors.: Fritz Neuhaus (1946-); Dirigent: Kaspar Vormweg (1946-) Ortsausschuß für Kriegsbeschädigtenfürsorge; gegr. Juli 1915; der Ausschuß versuchte in Zusammenarbeit mit der Industrie, dem Arbeitgeberverband und den Kirchen, die aus dem Krieg zurückgekehrten Kriegsbeschädigten wieder in den Arbeitsprozeß zu integrieren; Ortsheimatpfleger der Stadt Plettenberg; sie wurden vom Heimatkreis Plettenberg mit Zustimmung der Stadt bestellt; Ortsheimatpfleger waren: Walter Rottmann (-1979), Horst Hassel (in der Kulturausschussitzung vom 29.11.1978 gewählt, bis 1984 im Amt); nach 1984 wurde kein Ortsheimatpfleger mehr bestellt; Ortskartell Plettenberg des Deutschen Beamtenbundes; Vors.: Konrektor Gerloff (1928); Schriftführer: Amtsinspektor Osterhage (1928); Kassierer: Lehrer Benfer, Eiringhausen (1928); Ostarbeiter; in Plettenberg wurden in den Jahren 1942-1945 rd. 1.500 sogenannte Ostarbeiter in Betrieben eingesetzt; sie kamen auf Vermittlung des Arbeitsamtes Lüdenscheid aus dem Kriegsgefangenen-Lager »Stalag VIa« in Hemer oder direkt aus den Heimatländern per Bahn über Soest nach Plettenberg; die sog. Ostarbeiter stammten aus Polen und den Staaten der Sowjetunion; sie waren in Baracken, betrieblichen Unterkünften und bei privaten Arbeitnehmern untergebracht; mit dem Einmarsch der Amerikaner kamen die Ostarbeiter in Freiheit; eine organisierte Rückführung in die Heimatländer erfolgte nicht, wobei insbesondere russische Ostarbeiter ihren Einsatz in Deutschland verschweigen mußten, da Stalin diese Tätigkeit als "Colaboration" schwer bestrafte; Ostarbeiterlager und Lager für Kriegsgefangene in Plettenberg Ostberg & Rosenstein, Inhaber Kaufmann Moritz Ostberg aus Neheim (eingetragen ins FR Bd.15 S.56 am 26.11.1879); die Firma ist erloschen am 07.01.1886 (FR Bd.III S.47); Ostdeutsche Heimatstube im "Alten Rathaus" an der Bahnhofstraße, Einweihung 16.05.1992; Osterfeuer AG Böddinghausen, wurde 1980 von Frank Gerth, Klaus Kluger und Bernd Riedesel ins Lebens gerufen, weil die Stadt Plettenberg das traditonelle Sammeln im Anschluß an das Böddinghauser Osterfeuer am Hohlweg als »Straßensammlung« wertete; um der Vorschrift Genüge zu tun, wurde eine offizielle Abrechnung erstellt und der Stadt vorgelegt; danach wurde der Reinerlös von 1.040,58 Mark dem Matthias-Claudius-Heim gespendet; weil aber der Höchstsatz der »Unkosten« bei Haus- und Straßensammlungen nur 5 % des Bruttoergebnisses betragen durfte, mußten auch die Ausgaben von 204,95 Mark genau belegt und begründet werden, da die Stadt »dem Regierungspräsidenten hierzu eine Stellungnahme abgeben muß« Ostermann, Hugo, Hotelbesitzer; †09.04.1943 Plettenberg; Ostermann, Wilhelm; *1843 Eiringhausen †1907 Eiringhausen; Kaiserlicher Postagent und Gastwirt;

Otte, Prof. Dr. Max (Matthias); *Plettenberg, Sohn von Max Otte; 1983 Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Studium in Köln, Diplom-Volkswirt, Magister der Universität Princeton (prom.), Unternehmensberater; Projektleiter für die Fa. Kienbaum (Telekomunikation, UN Entwicklungshilfeprogramm); , Verfasser von Schriften zur Wirtschaft, Lehrheft für Marketing; Professor an der Fachhochschule Worms und Leiter des von ihm gegründeten Instituts für Vermögensentwicklung (IFVE); er hat zahlreiche Bücher geschrieben, war Dauergast im Fernsehen beim Börsenspiel auf 3sat; Lit.: "Der Crash kommt", Econ-Verlag August 2006; "Investieren statt sparen", Econ 2000; "Das neu entdeckte Value Investing" von Max Otte und Jens Castner von Finanzbuch Dez. 2006; "Investieren in Biotech- Aktien", von Max Otte, Katja Zacharias, Dimitrios Patsavas, und Helmut Gellermann, Econ 2001; "Der OnVista-Führer zur Aktienanalyse" von Max Otte und Helmut Gellermann, Econ 2002; "So bauen Sie Vermögen auf" von Max Otte und Helmut Gellermann, Econ 2001; "Organisation" von Max Otte, WRW-Vlg 2004; "Amerika für Geschäftsleute" von Max Otte, Campus Vlg. 1996; "So bekommen Sie Ihre Finanzen in den Griff" von Max Otte, Econ 2001; "Allgemeine Wirtschaftspolitik", von Max Otte, WRW-Vlg 2005; "Makroökonomik", von Max (d.i. Matthias Otte) Otte (1991); "Marketing", von Max Otte, WRW-Verlag 2005; "Makroökonomik", von Max Otte und Nikolaus Rollwage, WRW-Vlg 2005; "Investieren statt spekulieren" von Volker Gelfarth und Max Otte, Econ 2001; "Fitneß und Karriere" von Max Otte, Gabler 1995; "Marketing", von Max (d.i. Matthias Otte) Otte (1990); "Amerika für Geschäftsleute", von Max Otte, Ullstein 1998; Otte, Max; *Oberschlesien †27.12.1983 Plettenberg; Lehrer, Studiendirektor, Ausbildung zum Lehrer in Wilhelmshaven und Minden, 1957-1983 Lehrer an den Berufl. Schulen, Schulortbauftragter für Werdohl und Plettenberg, Presbyter (ab 1964) und Kirchmeister der Ev. Kirchengemeinde Ohle (1968-1983), Ratsherr (CDU) von 1975-1983, Stellv. CDU-Ortsvorsitzender Otto, Heinrich jr.; Modegeschäft, gegr. 1905 in Eiringhausen, Bachstraße; im November 1964 wurde an der Wilhelmstr. 7 (früher Pelz- u. Modehaus König) eine Filiale eröffnet;

"Otto Maloche", so nennt der Volksmund die Skulptur des Hammerschmieds von Waldemar Wien am Alten Markt; vermutlich so benannt nach Otto Klehm, ein "Malocher", der es zum Bürgermeister der Stadt Plettenberg schaffte; Our world, von Sibylle Theiß (Englisch-Dozentin) am 07.06.2001 eröffnete und 2002 wieder geschlossene Sprachunterrichtsschule für Kinder im Alter von 4-10 Jahren; "our world" war eine Filiale des von Karola Scheer und Jürgen Nauditt aus Herscheid gegründeten Franchise-Unternehmens mit über 200 Filialen in Deutschland; Overhoff, Druck + Werbung, Werbeagentur BDW, Grafweg 11-13.

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |