|

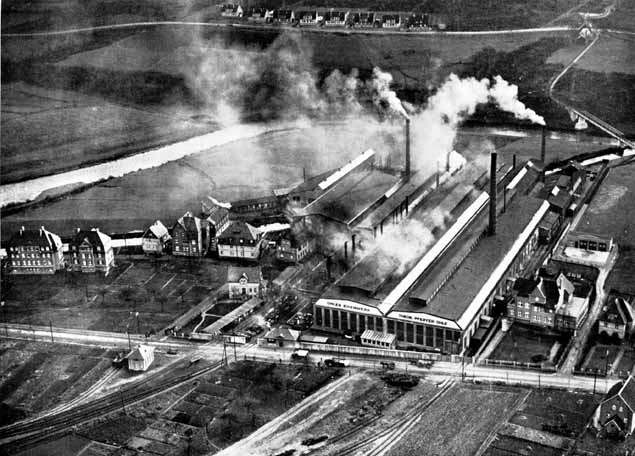

Quelle: Werkarchiv Ohler Eisenwerk, 5 Seiten DIN A 4, maschinengeschrieben

Der Gründer des Ohler Eisenwerkes Theobald Pfeiffer wurde am 3. Oktober

1859 in Hof im Westerwald geboren. Nach dem Besuch mehrerer Schulen und

erfolgreich abgeschlossener Lehre übernahm er im Jahre 1882 ein Textilgeschäft

in Siegen. Durch seinen persönlichen Fleiß und wirtschaftliche Tüchtigkeit

konnte er dieses kleine Geschäft sehr bald zu einem für damalige Verhältnisse

größeren Unternehmen ausweiten. Das Jahr 1895 bedeutete dann einen entscheidenden

Wendepunkt in seinem Leben. Durch Zufall konnte er ein kleines Walzwerk in

Ohle erwerben, dessen Inhaber in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.

So paradox es klingen mag: ihm kam dabei zustatten, dass er aus einer gänzlich

anderen Wirtschafts- und Branchengruppe kommend, die Möglichkeiten klarer übersah.

Trotzdem war es ein kühner Sprung, die Führung eines Werkes der Eisenindustrie

zu übernehmen.

Es muss hier gesagt werden, dass schon Ende der 90er Jahre die Zukunft der

sogenannten reinen Walzwerke sehr umstritten war. Man glaubte allgemein, dass

dass Walzwerke nur noch in unmittelbarer Anlehnung an Stahlwerke bestehen

könnten, so dass für das isolierte kleine Walzwerk die Transport- und

Fabrikationskosten in ungünstigem Sinne entscheidend werden müssten, je mehr

die technische Vervollkommnung voranschreite, die die großen Unternehmungen

mit ihrer stärkeren Kapitalkraft mehr begünstige.

Das Ohler Werk mit seinen drei Walzgerüsten und 100 Mann Belegschaft war sehr

primitiv ausgestattet. Die Rohstoffe, Eisen und Kohlen, wurden mit Pferdefuhrwerk

von dem benachbarten Bahnhof Plettenberg abgeholt. Ebenso wurden die fertigen

Bleche wieder mit der Fuhre nach Plettenberg zurückgefahren. Dabei ließ es sich

nicht vermeiden, dass die Bleche bei Regen- und Schneewetter nass wurden, was zu

unangenehmen, aber berechtigten Beanstandungen seitens der Abnehmer führte.

Auch ließ die Wirtschaftskonjunktur der Jahre 1896 - 1899 die Übernahme des

Betriebes nicht gerade verlockend erscheinen. Erst im Jahre 1900 kam eine

kurze Hochkonjunktur, auf die jedoch bald ein ebenso scharfer Rückschlag erfolgte.

Aber es darf hier nicht vergessen werden, dass Theobald Pfeiffer in seinem

Siegener Textilgeschäft eine wertvolle Stütze für das Unternehmen hatte. Er

benutzte die dort anfallenden Gewinne, um durchgreifende technische Verbesserungen

vorzunehmen, die dem Zielstreben seines neuen Besitzers entsprachen,

Qualitätserzeugnisse mit allen Mitteln moderner Technik herzustellen und sich

damit einen festen Platz bei der Abnehmerschaft zu sichern, die den Wert

gleichmäßiger bester Qualität für die Weiterverarbeitung zu schätzen wusste.

Das Werk verfügte 1896 über eine Walzenstraße mit drei Walzgerüsten, die mittels

einer Wasserturbine angetrieben wurden. Bereits 1897 wurde eine neue Walzenstraße

mit zwei Feinblechgerüsten und einem Blockgerüst aufgestellt, die nunmehr mittels

Dampfmaschine angetrieben wurden. Der Dampf wurde aus Abhitzekesseln gewonnen, die

über den Walzwerköfen angebracht waren. Die neue Walzenstraße machte das Ohler

Werk unabhängig vom Bezug der Platinen, und es konnten hohe Aufpreise eingespart

werden, die aus ihren verschiedenen Abmessungen herrührten.

Durch die neue Einrichtung konnte die Qualität der Platinen wesentlich gebessert

werden. Durch das schweißarme Auswalzen der jetzt als Ausgangspunkt verwendeten

Blöcke wurde lästige Blasenbildung im Blech vermieden und gleichzeitig wurde die

Oberflächenbeschaffenheit der Platinen durch eine besondere Behandlungsart so

verbessert, dass das Endprodukt daraus großen Nutzen zog.

Ein weiterer wichtiger Fortschritt wurde Ende 1896 durch die Genehmigung zum Bau

eines Anschlussgleises erzielt. Dieses war im Frühjahr 1897 fertiggestellt. Das

Rangieren wurde zunächst noch mit einem Pferd besorgt, später mit einer Rangierwinde.

Infolge der größeren Leistungsfähigkeit des Betriebes und der wesentlichen

Qualitätsverbesserungen fasste das Werk unter der neuen Führung schnell Fuß. Der

Versand hatte im Jahre 1896 6.300 Tonnen, 1900 7.300 Tonnen betragen und 1901

wurde eine Erzeugung von 8.100 Tonnen erreicht, worauf dann der starke Konjunkturabstieg

auch das Ohler Werk in seinen Produktionsziffern ungünstig beeinflusste.

An dem schnellen Aufstieg waren weitere Produktionsverbesserungen beteiligt. Die

letzte Phase der Fabrikation war das Glühen der fertig gewalzten Bleche in den

Walzwerksöfen. Da es nicht möglich war, einigermaßen genaue Temperaturregulierungen

der Öfen zu erreichen, und man auch noch keine Unterlagen für die richtige Glühdauer

hatte, so wurde die Schätzung der Glühtemperatur und Glühdauer den Walzarbeitern

überlassen. Infolgedessen konnte es nicht ausbleiben, dass das Endprodukt in den

Härtegraden große Unterschiede aufwies, und in einer einzigen Lieferung viele

Blechqualitäten enthalten waren.

Für die Abnehmer hatt dies, wenn die Ansprüche an die Qualität auch damals noch nicht

so hoch waren, doch unangenehme Verarbeitungsschwierigkeiten zur Folge. Gelang es,

diesen Fehler auszumerzen und den Abnehmern ein gleichmäßiges Produkt von einheitlichen,

nach den Wünschen des Kunden bestimmbaren Härtegraden zu liefern, so war eine wichtige

Etappe auf dem Wege der Ohler Bleche zum Qualitätserzeugnis erreicht.

Im Jahre 1900 wurde ein neueartiger Glühofen erbaut, an dessen Konstruktion Theobald

Pfeiffer in Zusmamenarbeit mit einem Ingenieur maßgeblich beteiligt war. In diesem

Ofen wurden die Bleche 2 m hoch gestapelt und dann 10 Stunden in offenem Feuer

durchglüht. Die Ergebnisse waren so ausgezeichnet, dass alle Bleche auf diese Weise

bearbeitet wurden. Die so behandelten Bleche hatten ein besonders einheitliches Korn

und gute Verarbeitungseigenschaften.

Um die Verluste zu verringern, die durch die Notwendigkeit des Auswalzens schwer

verkäuflicher, starker Bleche entstanden (bei Schichtbeginn mussten die Walzen durch

das Durchlaufenlassen stärkerer Bleche vorgewärmt werden), wurde ein Stanzwerk

erbaut, in dem diese anfallenden Mittelbleche auf Laschen und Unterlegscheiben in

allen möglichen Formen weiter verarbeitet wurden. Dies gab auch die Möglichkeit, die

Abfallbleche auszunutzen. So wurde der notleidende Ohler Betrieb in wenigen Jahren

zu einem technisch und kaufmännisch hervorragend geführten Unternehmen.

Zwar hatte sich das Siegener Geschäft weiter sehr gut entwickelt, doch die überaus

günstige Entwicklung des Ohler Feinblechwalzwerkes nahm die Aufmerksamkeit und die

Arbeitskraft Theobald Pfeiffers so sehr in Anspruch, dass an eine Weiterführung beider

Betriebe durch denselben Inhaber nicht mehr gedacht werden konnte. So wurde dann,

nicht ganz leichten Herzens, das Siegener Textilunternehmen im Dezember 1911 günstig

verkauft. Theobald Pfeiffer behielt seinen Wohnsitz in Siegen bei, da vielfältige

geschäftliche und ehrenamtliche Interessen ihn an diesen Platz fesselten.

Nach dem Konjunkturrückschlag der Jahre 1902 - 1905 stieg die Produktion des Ohler

Werkes, nur von den Kriegsjahren unterbrochen, wieder kontinuierlich an. Unablässig

wurde für die technische Fortentwicklung und Erneuerung des Werkes Sorge getragen.

Im Frühjahr 1903 wurde das die Lenne stauende Wehr von einer großen Flut weggeschwemmt

und durch ein neues schweres Stauwehr ersetzt. Ende des Jahres 1907 brannte durch

Selbstentzündung das ganze Dach des damaligen Lagers für Schmiermaterial und Putzwolle

ab. Es wurde ein solides neues Dach in Eisenkonstruktion in kurzer Zeit ausgeführt.

Dabei wurde über der Walzenstraße eine Krananlage angebracht, die ein rasches Ein-

und Ausbauen der Walzenständer bei den regelmäßigen Überholungen möglich machte.

Im Jahre 1911 wurde die ganze Walzenstraße I abgerissen, um durch schwerere Ständer,

stärkere Walzen und ein schwereres Schwungrad ersetzt zu werden.

Schon 1913 wurde eine neue grundlegende Veränderung für das Ohler Werk geplant.

Wie schon mehrfach häuften sich auch damals wiederum die Bedenken, ob die reinen

Walzwerke den neuzeitlichen Warmwalzbetrieben der gemischten großen Werke

standhalten könnten. Das Vorhandensein einer solchen Einrichtung hätte Ohle die

Möglichkeit gegeben, hochwertige Bleche, Stanz- und Tiefstanzbleche herzustellen.

Auf lange Zeit würde dann die Konkurrenzfähigkeit des Werkes gesichert gewesen

sein.

Der Entschluss wurde gefasst und die Aufträge für die 90 Meter lange Halle, die

Walzenstraße, Öfen, Beize usw. Anfang 19814 erteilt. Die Arbeit ging flott vonstatten.

60 Italiener waren bereits mit den Erdarbeiten beschäftigt, als die Kriegserklärung

des 31. Juli alles lahmlegte. Ein großer Teil der Belegschaft wurde einberufen, die

italienischen Arbeiter reisten ab und alle Arbeitskräfte, die irgendwie militärtauglich

waren, stellten sich freiwillig. Auch die beiden Söhne Theobald Pfeiffers und seine

Schwiegersöhne folgten dem Ruf des Vaterlandes. Ohle lag still und verlassen.

Aber schnell kam man zu der Einsicht, dass, wenn auch mit Einschränkung, gearbeitet

werden musste, um Heer und Heimat mit dem notwendigsten Material zu versorgen. Das

Walzwerk kam mit zwei Walzstraßen wieder in Betrieb. Aber auch die Fortführung des

Neubaues konnte trotz Ungunst der Zeiten durchgesetzt und dieser im September 1915

in Betrieb genommen werden. Die neuen, mustergültigen, Arbeitskräfte sparenden

Einrichtungen wirkten sich sofort auf die Produktionshöhe erheblich aus. Der Versand

stieg von 6.428 t im Jahre 1015 auf 13.164 t im Jahre 1916 und auf 15.245 t im Jahre

1917.

Es waren nämlich zu den bisherigen sogenannten Kaltgerüsten 4 Vor- und 4 Fertig-

Warmgerüste gekommen, die nun von einem Elektromotor mit einem Verbrauch von 600

Kilowatt angetrieben wurden. In konsequenter Durchführung der Neuorganisation

des Werkes wurde auch die Wasserkraft der Lenne besser ausgenutzt. Eine neue 400

PS-Turbine zur Erzeugung elektrischer Energie wurde eingebaut, der Rest des

notwendigen Kraftstroms von dem Elektrizitätswerk Siesel bezogen. Das neue

Blockwalzwerk war in der Lage, 200 t Vorblöcke innerhalb 24 Stunden auszuwalzen.

Diese durchgreifende Modernisierung machte sich schnell bezahlt, und die oben

vermerkten Versandziffern beweisen, dass die jetzt hergestellten Ohler Qualitätsbleche

sich einer ebenso großen Beliebtheit wie die Handelsbleche erfreuten. Die Belegschaft

stieg wieder an, und es erwies sich als notwendig, für die neuen Arbeitskräfte in der

Nähe des Werkes Unterkunft zu schaffen. Ein Teil der Arbeiter musste stundenlange Wege

zurücklegen. Sie kamen mit Stalllaternen und Henkelmann und es erscheint heute kaum

glaubwürdig, welche Strapazen diese Menschen auf sich nahmen. Ferien kannte man nicht.

Dabei war der körperliche Einsatz viel schwerer als heute, wo alles mechanisiert ist.

Im Jahre 1914 und 1915 wurden 40 Wohnungen errichtet, und diese soziale Tätigkeit

wurde in den kommnden Jahrzehnten regelmäßig fortgesetzt. Trotz der Ersparnis an

Arbeitskräften durch Inbetriebnahme der neuen Anlage war es während des Krieges schwer,

Atrbeitskräfte in genügender Masse zu erhalten. So musste man sich von 1916 ab mit

ca. 80 Kriegsgefangenen, Franzosen, Belgier und einigen Indern helfen. Auch der

Materialmangel machte sich zusehends bemerkbar; Rohmaterial war fast nur gegen

Ablieferung von Schrott zu erhalten, und so musste auch den Abnehmern gegenüber

die Lieferung von der Rückgabe von Schrott abhängig gemacht werden. Infolge dieses

Materialmangels senkten sich die Produktionsziffern gegen Ende des Krieges wieder,

um dann von 1919 bis 1929 wieder regelmäßig anzusteigen.

Am 10. Juli 1920 konnte in schlichter Feier das 25-jährige Bestehen der Firma "Ohler

Eisenwerk Theob. Pfeiffer" begangen werden. 9 Jubilare wurden als getreue Mitarbeiter

gefeiert und der Arbeiter-Unterstützungs-Fond auf RM 250.000,00 erhöht. Theobald

Pfeiffer selbst erhielt viele Beweise der Verehrung von seiner Gefolgschaft und der

Ohler Einwohnerschaft.

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 03.10.1939

Theobald Pfeiffer 80 Jahre alt

Ohle. 3. Okt. Wie gestern schon kurz mitgeteilt, feiert am heutigen Tage

der Seniorchef des weltberühmten Ohler Eisenwerkes, Herr Fabrikant Theobald

Pfeiffer, seinen 80. Geburtstag. In bester Rüstigkeit kann der Jubilar nun auf

80 Jahre seines arbeits- aber auch erfolgreichen Lebens zurückblicken. Ein

Leben, das nichts anderes kannte als Dienst an der Allgemeinheit.

Im Jahre 1895 erwarb Herr Pfeiffer von der Firma Achenbach, Kölsche & Co. deren

kleines Unternehmen bei Ohle, das diese 1889 gegründet hatten, und baute es im

Laufe der Zeit aus zu einem Werk von Weltruf. Der weit vorausschauende Blick

des Jubilars erkannte alsbald, dass die Ansprüche an die Qualität der Bleche

immer größer wurden, er war daher stets darauf bedacht, sein Werk den Erfordernissen

der Zeit entsprechend zu modernisieren.

Zu dem Feinblechwerk wurde 1914 ein Warmwalzwerk mit modernsten Walzstraßen und

Normalisieröfen errichtet. In der Feinblechbranche stand das Werk bald an erster

Stelle und seine Tiefstanz- und Karosseriebleche haben besten Klang im In- und

Ausland. Die Hauptstromversorgung des gewaltigen Werkes erfolgt durch zwei eigene

Kraftwerke. Zweimal musste die Reichsstraße verlegt werden, um der gewaltigen

Ausdehnung der industriellen Anlagen Platz zu machen.

Während in der Zeit des deutschen Niederganges viele reine Walzwerke eingingen

oder von Konzernen aufgesogen wurden, gelang es Herrn Pfeiffer, sein Werk

selbständig zu erhalten und es wohlbehalten durch alle Klippen dieser schweren

Zeit hindurchzulenken. Vorbildlich war auch stets der soziale Gedanke des nunmehr

Achtzigjährigen. Das Wohl und Wehe seiner Gefolgschaftsmitglieder lag ihm stets

am Herzen und es zeugt von dieser vorbildlichen sozialen Einstellung, wenn heute

mehr als 45 Prozent aller Gefolgschaftsmitglieder in Werkswohnungen wohnen bzw.

durch Unterstützung des Werkes Siedlungsbauten errichten konnten.

Vor zwei Jahren erhielt das Werk das Gau-Diplom als Anerkennung für die Errichtung

eines schönen Gefolgschaftshauses und anderer vorbildlicher sozialer Einrichtungen.

Schon weit vor dem Weltkriege wurde ein Unterstützungsfond für in Not geratene

Arbeiter errichtet, dem im Laufe der Jahre immer wieder neue Zuwendungen gemacht

wurden. In seiner Heimatstadt Siegen stand der Altersjubilar viele Jahre hindurch

im Dienste der Allgemeinheit als Stadtrat, Handelsgerichtsrat, Mitglied der

Handelskammer und des Presbyteriums der evang. Kirche.

Quelle: Beiträge zur Geschichte der Familie Pfeiffer und anderer

Westerwälder Familien; Heft 2; Theobald Pfeiffer - ein arbeits- und

erfolgreiches Leben - zu seinem 80. Geburtstage am 3. Oktober 1939; von

Dr. Kurt Pfeiffer, Aachen, im September 1939

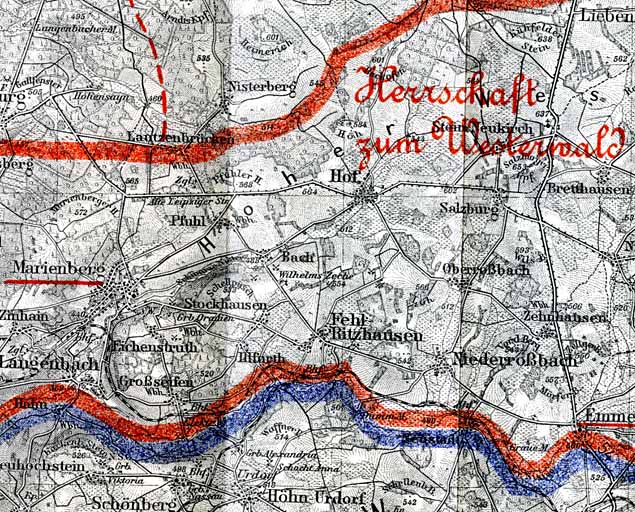

Heimat und Jugend

Am 3. Oktober 1859 wurde dem Landwirt Christian Wilhelm Pfeiffer und seiner

Ehefrau, der Julie Marie geb. Uhr, als drittes Kind ein Knabe geboren. Es

erhielt den Namen Theobald.

Die Pfeiffers und auch die Uhrs waren seit vielen Jahrhunderten auf dem

oberen Westerwald ansässig. Die Stammbäume beider Familien lassen sich in

einzelnen Zweigen bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts verfolgen. Diese

Landwirtsfamilien sind natürlich immer sesshaft gewesen, zumal ihre

Bewegungsfreiheit über die Grenze des kleinen Territoriums hinaus auch

durch die Landesherren erschwert war. Durch einen glücklichen Zufall sind

aber auch die Tauf-, Trau- und Sterberegister des Kirchdorfes Marienberg

alle erhalten geblieben und darüber hinaus vermochten Gerichts- und

Schöffenurkunden von Emmerichenhain und aus dem Staatsarchiv in Wiesbaden

Aufschluss geben.

. . .

. . .

|