|

Quelle: ST vom 01.11.2006

Da geht keine Post mehr ab:

PLETTENBERG - Die Tage des Postamtes oder der Postfiliale am Maiplatz – je nach

persönlicher Betrachtung – sind gezählt. Die Deutsche Post AG will ihre Hauptstelle

in Plettenberg schließen und stattdessen mit ihren Diensten bei einem Einzelhändler

unterschlüpfen. Eine "Partner-Filiale" soll die Hauptpost ersetzen, es ist das gleiche

Modell, wie man es von Weyand in Eiringhausen, Lotto-Möller in Holthausen und Schreibwaren

Fuchs in Herscheid kennt. Die Post wird dort in einer Art "privater Posthalterei" betrieben,

befindet sich in einem Sé´paré´e im privaten Ladenlokal und wird von den Mitarbeitern

dieses Geschäftes repräsentiert.

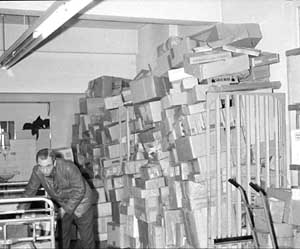

Partnerfilialen können laut Post AG auch in einem Lebensmittel-, Schreibwaren- und Zeitschriftenladen, in einem Supermarkt oder einer Tankstelle untergebracht werden. Das ermögliche unter anderem einen besseren Service durch längere Öffnungszeiten. Gestern bestätigte die Pressestelle Düsseldorf der Deutschen Post, dass die Aufgabe des Traditionsstandortes am Maiplatz 3 im Laufe des nächsten Jahres geplant sei. Durch die Einrichtung der beschriebenen Partner-Filiale seien "Standortsicherung und Kundenservice in Plettenberg weiter sichergestellt". Der Briefträger-Stützpunkt wird auch weiter in der Halle auf dem Posthof am Maiplatz untergebracht sein; das Schreibwarengeschäft im Postamt (Mac Paper) wird abgewickelt. Die Post wird aus dem Postamtsgebäude ausziehen. In Kürze will die Post AG in Plettenberg ihre Suche nach einem willigen Händler aufnehmen, der örtlicher Posthalter werden will. Er muss über rund 40 Quadratmeter Fläche verfügen, die zum Aufbau einer Thekenanlage und für das Zwischenlagern aufgelieferter Post und Päckchen sowie für die Schließfachanlage erforderlich sind.

Bürgermeister Müller wurde bereits von der Post angeschrieben und um Hilfestellung bei der beginnenden Suche nach einem geeigneten Geschäft gebeten. Müller berichtete gestern am ST-Telefon, dass er die Pläne der Post skeptisch verfolge. Der drohende Leerstand des Postgebäudes am Maiplatz erscheint ihm an dieser Stelle kaum hinnehmbar; das Haus müsse neu belebt werden. Eine Arztpraxis? Ein Ladenlokal? Ein anderer Frequenzbringer? Alles, nur kein leeres Erdgeschoss! Obendrein will Müller nicht einleuchten, wie der intensive Betrieb der Hauptpost einem Gewerbetreibenden quasi nebenbei an die Hand gegeben werden könne. Wer hat schon 40 Quadratmeter in verkehrsgünstiger Lage frei? Wer kann sich die Post guten Gewissens verantwortlich aufladen? Müller erklärte weiter, er habe die Ankündigung der Post an die Ratsfraktionen weitergeleitet. Ziel aller Bemühungen müsse es sein, die Postdienstleistung am Ort (also in der Innenstadt) zu halten. "Einfluss auf die Post, am Maiplatz zu bleiben, können wir nicht nehmen." Der Stadt seien die Hände gebunden, denn einen Standort könne man dem Unternehmen nicht vorschreiben.

Auch in der Nachbarschaft Attendorn soll die Post geschlossen, die Dienstleistung in eine Partnerfiliale ausgelagert werden. Die Rolle des Türöffners will Bürgermeister Stumpf jedoch partout nicht spielen und erteilt den Gewerbetreibenden eine bemerkenswerte Ansage. Er will die Pläne der Post nicht hinnehmen und fordert die "Attendorner Einzelhändler und Ladenbesitzer sehr herzlich auf, der Deutschen Post keine Möglichkeit zu geben, in ihren Ladenlokalen eine Postagentur zu betreiben". Stumpf weiter: "Wir müssen gemeinsam gegen die Schließung antreten. Dafür danke ich schon jetzt allen, die der Stadt hier mithelfen." Soweit ist man in Plettenberg noch nicht, die Problemstellung ist aber die gleiche. Deswegen haben Klaus Müller und Alfons Stumpf Tuchfühlung aufgenommen – Solidarität über Kreis- und Religionsgrenzen hinweg bahnt sich an. as

(bezogen am 15.05.1932) Quelle: 5 DIN A 4-Seiten, maschinengeschrieben, Kopie im Archiv H. Hassel Von Postbaurat Lachmann, Dortmund

In eine Zeit, in der Postneubauten immer seltener werden, sei es gestattet, auf

einen schlichten, einfachen Bau in einem kleineren industriellen Orte Westfalens

hinzuweisen, den Postneubau in Plettenberg. Er ist dadurch bemerkenswert, dass

er zur Hälfte über einem Bach, dem Oesterbach, erbaut ist, der jetzt unter dem

allgemeinen Dienstzimmer und dem darüberliegenden Wählersaal dahinfließt.

Plettenberg ist eine westlich der Bahnlinie Hagen-Siegen im Sauerland gelegene

Industriestadt, die sich in mehreren engen Tälern hinzieht. Das alte Mietpostgebäude

war seit Jahren zu klein und für den nicht mehr aufschiebbaren Einbau eines

Selbstanschlußamtes nicht geeignet, da das Grundstück zu eng und weder eine

Aufstockung noch eine Erweiterung möglich waren. Die Stadtverwaltung war bereit,

der Deutschen Reichspost ein neben der evangelischen Volksschule am Maiplatz

gelegenes, an der einen Seite vom Oesterbach begrenztes Grundstück zu schenken,

auf dem sich eine Jugendherberge nebst einigen Notwohnungen befand, die die Stadt

abreißen wollte. Das Grundstück war im allgemeinen hochwasserfrei, nur tiefer

gelegene Keller wie der Heizkeller waren gefährdet. Das gegenüberliegende Bachufer

war nicht bebaut, sondern diente der städtischen Dampfstraßenbahn als Bahndamm.

Ein anderer geeigneter Bauplatz war nicht zu ermitteln.

Das Anerbieten der Stadt wurde daher angenommen und auf diesem Grundstück ein

posteigener Bau errichtet. Da die Stadt den Maiplatz etwas aufhöhte, wurde das

Gebäude möglichst hoch über das Gelände hinausgehoben. Auf diese Weise kam man

auch mit dem Keller über den höchsten Hochwasserstand. Zur besseren Ausnutzung

des Grundstücks musste der Bachlauf überbrückt werden. Da die Durchflussbreite

des Baches wegen des Hochwassers nicht beengt werden durfte, musste die Ufermauer

an der einen Seite zurückverlegt werden, so dass das Bett des Baches an dieser

Stelle etwas seitlich verchoben wurde. Die eine Hauswand wurde im Bachbett fundiert.

Die Fundamente mussten, um gegen Unterspülung geschützt zu sein, auf beiden Seiten

durch Spundwände gesichert werden, ferner wurden durch Flügelmauern oberhalb und

unterhalb des Postneubaus die Ufer befestigt.

Die Tragbalken der Brückenkonstruktion waren aus Eisenbeton und wurden mit ihrer

Unterkante 1,20 Meter über dem höchsten Hochwasserstand angelegt. Unter den Unterzügen

wurde ein zweiter Deckenabschluss aus Eisenbeton erbaut, um eine bessere Isolierung

gegen Kälte und Feuchtigkeit für die darüberliegenden Diensträume zu erhalten. In

dem bekriechbaren Zwischenboden wurden die Installationsrohre, insbesondere der

Heizung, und Kabel untergebracht. Da der über dem Bach gelegene Teil des Gebäudes

nicht unterkellert werden konnte, wurden die gwöhnlich im Keller befindlichen Räume

für den Telegraphenbautrupp im Nebengebäude untergebracht, wo sie wesentlich günstiger

liegen.

Der Gedanke, einen Bach zu überbrücken, ist im Sauerland nichts Neues. Jeder, der an

einem Bach ein Grundstück hat, sucht dieses möglichst auszunutzen. Wer irgendwie an

Platzmangel leidet, lässt sein Haus oder den Hof über den Bach vorkragen, was bis zur

Grundstücksgrenze, die meistens in der Bachmitte liegt, ohne Genehmigung des Nachbarn

möglich ist. Liegt an der gegenüberliegenden Bachseite eine öffentliche Straße, so

gestatten die Gemeinden gewöhnlich, den Bach ganz zu überbauen. Auch am Maiplatz in

Plettenberg befindet sich dem neuen Postamt gegenüber bereits ein mehrstöckiges

Haus, das über dem Bach errichtet ist. Die Stadtverwaltung Plettenberg will den ganzen

Bachlauf zwischen diesem Gebäude und dem neuen Postamt ebenfalls vollständig überbrücken,

so dass dann eine größere Platzanlage entstehen wird, die für das eng bebaute Städtchen

eine dringende Notwendigkeit ist.

Bei dem Entwurf für das neue Postamt musste auf diese Platzwirkung Rücksicht genommen

werden. Das Postgebäude durfte von dem daneben liegenden Schulgebäude nicht erdrückt

werden. Dieses hatte eine stattliche Höhe, die der Postneubau normal nicht erreichen

konnte. Auch die gegenüber liegenden Häuser waren verhältnismäßig hoch. Ihre Architektur

hatte großstädtischen Anstrich. Um wenigstens einen Teil des Postneubaus hoch erscheinen

zu lassen, wurde der sich an die Schule anschließende Flügel durch Ausbau des Dachbodens

als volles Geschoss vierstöckig gemacht, während der über dem Bach errichtete Baukörper

nur zweistöckig gebaut wurde, ohne Bodenräume, da diese hier nicht benötigt wurden (Abb. 1).

Die im 4. Geschoss gelegenen Bodenräume des Hauptbaukörpers haben keine schrägen Wände

und sind wesentlich brauchbarer als die unter steilen Dächern liegenden Räume. Die Deckung

des flachgeneigten Daches besteht aus teerfreier Pappe mit aufgepresster Schiefersplittschicht,

passt sich also in der Farbe den benachbarten Schieferbauten an, was für den Anblick von

den höher gelegenen Waldwegen von Wichtigkeit ist.

Die daneben stehende Schule hat ein unter 45 Grad geneigtes Dach mit anschließender

Plattform, so dass das Dach des Postneubaus verhältnismäßig wenig aus dem Rahmen des

umgebenden Stadtbildes herausfällt. Wie die Nachbarhäuser ist der Postneubau nur ein

einfacher Putzbau, trotzdem hat hat er ein anderes Gesicht als seine Umgebung, hat

aber auch ganz andere Pflichten zu erfüllen als die umstehenden Wohn- und Geschäftshäuser,

deren Ansichten wenig ansprechend sind.

Die Kunstkritiker unserer Zeit stehen ja auch auf

dem Standpunkt, dass ein neuzeitlicher Bau auch ein neuzeitliches Gewand tragen muss. Die

Rücksicht auf die Nachbarhäuser darf nicht dazu führen, dass man eine Zeit vortäuscht,

die vergangen ist. Wer in der Nähe einer Kirche ein Postgebäude mit spitzbogigen Fenstern

baut, treibt mißverstandene Heimatkunst, denn "Heimatkunst" heißt nicht, die Vergangenheit

pflegen und die Gegenwart vergessen und ihren Fortschritt hemmen. Die neuzeitliche

Bauauffassung will viel Licht in das Innere der Häuser bringen, sie begegnet damit den

Anforderungen des Postbetriebs, der helle Räume benötigt. Sie will schmucklos bauen,

hygienisch bauen, nicht unnötige Räume nur der Fassade zuliebe schaffen, will keine

Riesendächer, die nicht ausgenutzt werden können - alles Anforderungen, der sich die Deutsche

Reichspost, besonders in einer Notzeit wie der jetzigen, ebenfalls stellen muss.

So ist auch die Fassade des Postneubaus in Plettenberg aus den neuzeitlichen Anforderungen

des Postbetriebs entstanden, d. h. an erster Stelle stehen die Bedürfnisse des Betriebs,

und der moderne Baustil gestattet es, ohne Rücksicht auf das Rüstwerk einer veralteten

Ästhetik, die Fenster so zu setzen, wie der Betrieb es verlangt, also gewissermaßen von

innen heraus zu bauen.

Symmetrie, durchgehende senkrechte Achsen, Betonung einer Mittelachse, in der natürlich

der Eingang liegen muss, links genau so viel Fenster wie rechts, das ist primitive Ästhetik

und führt häufig zu einer Vergewaltigung des Grundrisses. Eine rein symmetrische Fassade

würde in dem malerischen Städtchen kalt und fremd gewirkt haben, auch der unter einem Teile

des Gebäudes fließende Bach zwang dazu, die Fronz unsymmetrisch aufzuteilen.

Der Hauptfassade des Postneubaus in Plettenberg sieht man es an, wo die Betriebsräume sind

und wo die Wohnungen liegen. Dort, wo die Fenster dicht aneinandergereiht sind, wo also

viel Licht gebraucht wird, sind die Diensträume, das übrige sind die Wohnungen. Es wurde

beim ganzen Bau der größte Wert darauf gelegt, keine prunkvollen Baustoffe zu verwenden.

Das Innere ist einfach gestrichen und tapeziert. Selbst in der Schalterhalle sind keine

Wandplatten, Holzverkleidungen oder Werksteine verwandt, sondern auf einem Terravariaputz

nur ein stoßfester, abwaschbarer Stabilwandbelag, der mehrfach gespachtelt und hochglänzend

poliert ist. Er ist verhältnismäßig billig und läßt infolge seiner glänzenden Spiegelung den

Raum größer erscheinen, als er ist.

Der größte Schmuck des Gebäuds ist - die Natur, die von außen durch die Fenster hereinblickt.

So zeigt der Bau, wenn auch noch in bescheidenem Maße, ein Erfordernis moderner Baukunst:

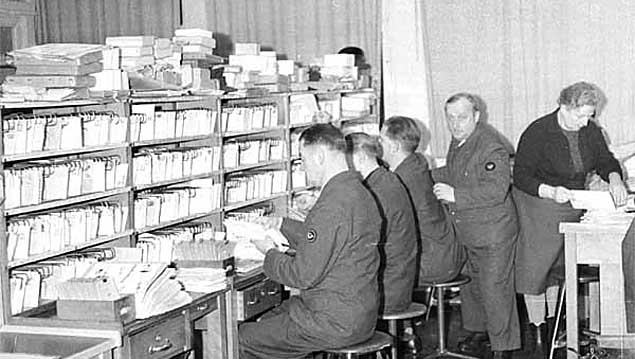

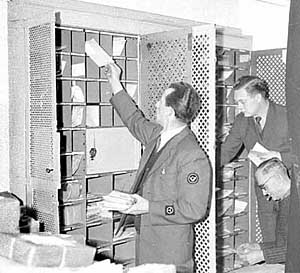

Naturverbundenheit. Die Diensträume brauchen keinen Blumenschmuck, denn wenn der Beamte am

Stempeltisch und beim Briefsortieren seine müden Augen erquicken will, schaut er durch die

vielen Fenster hinaus auf den grünen Berg oder auf den im Sonnenlicht glitzernden Bach, der

unter dem Hause dahinfließt und das Sonnenlicht widerspiegelt. Große Balkone gestatten es

auch den Wohnungsinhabern, hinaus in die Natur zu treten. Das Treppenhaus (Abb. 2) zeigt keine

geheimnisvolle Buntverglasung, sondern ein durch alle Stockwerke hindurchgehende Fenster mit

einfacher, durchsichtiger Verglasung; denn ein Treppenhaus ist ein Verkehrsraum und muss hell

sein. Im übrigen ist der zum Fenster hereinschauende bewaldete Berg schöner als die schönste

Buntverglasung, die doch nur den Raum verdunkelt.

Man hört häufig das Urteil, dass die modernen Bauten nüchtern seien. Aber ist unsere Zeit nicht

auch nüchtern? Ist der Postbetrieb nicht ein nüchterner Betrieb? Die Postkutsche und das Horn

des Postillons sind verschwunden. Kraftwagen sausen durch die Straßen, Kabel verbinden das Postamt

mit der Welt da draußen, Wählergestelle klappern und ersetzen durch einen wunderbaren Mechanismus

in exakter Weise Menschenarbeit. Der Rundfunk überbrückt Länder und Meere, - eine Verwaltung, die

innerlich so gewaltige Fortschritte gemacht und die neuesten technischen Erfindungen in ihren

Dienst gestellt hat, muss auch äußerlich in ihren Räumen ein diesem technischen Fortschritt sich

anpassendes Gewand tragen. Für Romantik im alten Sinne ist heute kein Platz, und wer in seiner

Zeit wurzelt, mit ihr verwachsen ist, muss ein Haus errichten, das ein Spiegelbild seiner durch

und durch technisierten Zeit ist.

20.10.1930 Beginn der Arbeiten zum Neubau des Postamtes am Maiplatz, 15.05.1932 Einweihung

ST-Jahresrückblick 1962: 15. Januar 1962 Einführung von Amtsvorsteher (Fritz) Mecking beim Postamt Plettenberg, nachdem die Stelle durch Fortgang von Amtsvorsteher Wienecke nach Siegen seit August 1961 verwaist war.

ST-Jahresrückblick 1931: 13. Januar 1931 Die Arbeiten am neuen Postamt schreiten rüstig fort. Die Grundmauern ragen schon aus dem Erdreich hervor. Zur Zeit ist man mit der Überbrückung des Oesterbaches beschäftigt.

|