|

Quelle: "Heimatbilder“, Beiträge zur Heimatkunde von Altena

und dem Süderlande, Ferdinand Schmidt, Archivar (Altena), Sonderdruck

aus den Jahrgängen 1939/40 des Altenaer Kreisblattes, S. 129-137

„Ein mittelalterliches Meisterwerk

„Unter den zahlreichen wertvollen Kunstschätzen unseres Burgmuseums

befindet sich seit Jahrzehnten in dem Kapellenraum ein dreiteiliger

Klappaltar, der aus der Nikolaus-Kapelle „auf dem Böhle“ in Plettenberg

stammt und seinerzeit in völlig verwahrlostem und darum für kirchliche Zwecke durchaus unbrauchbarem Zustande in Münster aufgefunden und erworben wurde.

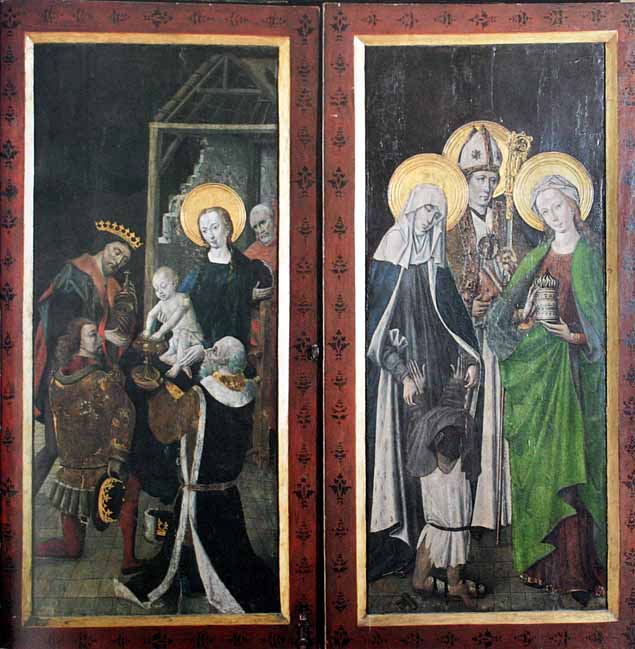

Die beiden Außenflügel des Altars zeigen, wenn der Altar geschlossen

ist, links (vom Beschauer aus gesehen) eine Darstellung der Hl. Dreikönige,

rechts eine Gruppe von drei Heiligen: Elisabeth in Nonnenkleidung, die

einem armen Krüppel ein Obergewand überwirft; Maria Magdalena, erkenntlich

an dem Salbengefäß in ihren Händen, und zwischen diesen beiden einen

Bischof in reichem Gewande mit Mitra, Stab und Buch, den Hl. Gerhard

darstellend, dem diese Ehre als Namenspatron des Gründers der Kapelle

zufiel.

Die Außenflächen der beiden Flügel sind schon bald nach der Übernahme

des Altars in das Burgmuseum glücklich aufgefrischt und erneuert worden,

ohne dass man damals den Meister des Werkes erkannt hätte. Dem Beschauer

mussten die beiden Tafeln ohne weiteres durch ihre vollendete künstlerische

Meisterschaft auffallen, die auf einen bedeutenden Maler aus der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts schließen ließ.

Von einer Wiederinstandsetzung der inneren Flügelseiten und des Mittelfeldes

wurde damals abgesehen, weil nach fachmännischem Rate ihr arg beschädigter

Zustand bei dem damaligen Stande wohlverstandener Wiederherstellungskunst

einen nur einigermaßen lohnenden Erfolg solcher Erneuerungsbemühungen

kaum erwarten ließ, sondern die nicht unbeträchtlichen Kosten der

Auffrischung nicht zu rechtfertigen schien.

Der außergewöhnlich hohe künstlerische Wert der Außentafeln ließ aber

in dem kunstsinnigen Betreuer unseres Burgmuseums, Herrn Landrat a. D.

Geheimrat Thomee, im Vertrauen auf die Mithilfe seiner bewährten Gönner,

nunmehr doch den Entschluss reif werden, wenigstens einen Versuch der

Erneuerung und Auffrischung auch der Innentafeln des Altars machen zu

lassen, zumal das Landesmuseum der Provinz Westfalen in Münster in

dankenswerter Zusammenarbeit mit dem Provinzialkonservator neuerdings -

freudig begrüßt in allen Kreisen der praktischen Heimatpflege - eine

besondere Werkstatt für derartige Arbeiten eingerichtet hatte, in der

ähnlich stark verderbte Kunstwerke der Malerei und Plastik bereits mit

bestem Erfolge aufgefrischt, geradezu gerettet worden sind. War von den

alten Altarbildern wirklich noch etwas zu retten, so konnte das nur hier

durch den erfahrenen Fachmann, der unter der Aufsicht der Museumsleitung

nur nach den heute wieder durchgedrungenen strengen Grundsätzen musealer

Wiederherstellung und Erhaltung arbeitet, geschehen, ohne dass man noch

eine weitere Beschädigung der Bilder auch nicht durch früher so beliebte

Verschönerungen" zu befürchten brauchte.

So wurde denn der ganze Altar als augenscheinlich stark beschädigtes

Werk eines unbekannten Malers nach Münster geschickt, um nach mehreren

Monaten als ein in frischen Farben glänzendes Stück von der Hand des

Kölner "Meisters des Marienlebens", dessen Tätigkeit hauptsächlich

zwischen 1460 und 1480 lag, nach Altena zurückzukehren.

Bei der Untersuchung der alten Tafeln stellte sich zunächst heraus, dass

die ursprünglichen Bilder von einem Maler, dem jedes künstlerische Gefühl

gefehlt haben muss, hauptsächlich aus Gründen, die mit dem Glaubenswechsel

in Plettenberg um etwa 1570/80 zusammenhingen, stark überpinselt waren.

Auf allen drei Tafeln hatte er den Himmel im Hintergrunde der Darstellungen

gleichmäßig mit hellgrauer Farbe bedeckt, unter der er auch die goldstrahlenden

Heiligenscheine der dargestellten Personen hatte vollständig verschwinden

lassen. Nicht weniger war es ihm darum zu tun gewesen, die leuchtenden

priesterlichen Gewänder sowohl der Heiligen wie der drei Stifterfiguren

unkenntlich zu machen.

Einen dem hl. Hieronymus beigegebenen Löwen, der regelmäßig als dessen

"Attribut" auf bildlichen Darstellungen erscheint, hat er derart überschmiert,

dass nichts mehr davon zu sehen war. Schließlich hat er dem hl. Paulus

auf dem inneren rechten Flügel einen Petrus beifügen zu müssen geglaubt

und mit dessen roher Darstellung ein liebliches Bild der hl. Barbara verdeckt.

Es ist nun dem Restaurator in hohem Grade gelungen, diese Beschädigungen des

ursprünglichen Meisterwerkes wiedergutzumachen. Nachdem die Übermalungen,

die selbst schon wieder Jahrhunderte alt waren, in langwieriger Arbeit vorsichtig

entfernt waren, traten die früheren Farben wieder und Formen wieder klar hervor,

und wenn auch einzelne Stellen des Bildes, an denen die ursprünglichen Farben

im Laufe der langen Zeit durch Witterungs- und andere Einflüsse vollständig

verschwunden waren, nicht wieder hervorgezaubern werden konnten. So stören

diese leicht verdeckten Stellen doch heute kaum noch den wunderbaren Eindruck,

den die Tafeln in ihren aufgefrischten ursprünglichen Farben heute wieder auf

den Beschauer macht.

Betrachten wir zunächst das Mittelbild: eine Darstellung der Kreuzigung Christi.

Die hagere Figur des Heilandes gleicht sehr stark der Darstellung auf dem

Kreuzigungsbilde, das derselbe Meister im Auftrag des Kardinals Nicolaus von Cues

für die Hospitalkirche in dessen Heimatstadt an der Mosel malte. Links unter

dem Keuze die Gottesmutter in Schmerz versunken; der Lieblingsjünger Johannes

hält sie aufrecht; dahinter sieht man das Haupt der Maria Magdalena; ein Heiliger

mit Schwert (Apostel Jacobus?) schließt die Gruppe nach links ab. Unter dem

rechten Kreuzesarm eine Gruppe von zwei Kriegern, von denen der panzergerüstete

Hauptmann Longinus besonders hervortritt, einem Juden und nach rechts abschließend

dem hl. Hieronymus mit dem Löwen. Longinus erhebt die rechte Hand mit aufgereckten

Schwurfingern: "Wahrlich, dieses ist Gottes Sohn!" während der Jude ihn beim

Arme fasst, als wolle er sich dagegen wenden.

Zu den Füßen des Gekreuzigten knien drei Priester: die Stifter der Kapelle und

des Altars in priesterlicher Kleidung, einer im Chormantel, die beiden anderen

in Röchel und Stola. Nur zwei von ihnen konnten mit ihren lebenswahren Zügen unter

der Überpinselung hervorgeholt werden; das Gesicht des dritten ist in neutraler

Farbe nur notdürftig ergänzt worden.

Unter den Bischöfen auf dem linken Flügel ist der hl. Nikolaus, der Patron der

Kapelle, zu erkennen, der einem bettelnden Krüppel ein Almosen reicht; die hl.

Nonne mit Buch und Dornenkrone dürfen wir wohl als Darstellung der hl. Klara

ansprechen. Auf dem rechten Flügel ist die hl. Barbara mit dem Turme sicher zu

bestimmen; die Klosterfrau mit dem Krummstab stellt die hl. Äbtissin Gertrud

dar.

Aufbau und Farben der Bilder lassen mit Sicherheit darauf schließen, dass wir es

mit einem Werke des berühmten Kölner Künstlers zu tun haben, der in der

Kunstgeschichte als "Meister des Marienlebens" bekannt ist. In der Geschichte

der Kölner Malerschule steht dieser Meister "als die überragendste und fruchtbarste

Persönlichkeit in den Jahrzehnten nach der Mitte des 15. Jahrhunderts" da. Es

gibt kaum einen zweiten Meister dieser Zeit und Schule, von dem ein so umfangreiches

Werk zusamengestellt werden kann. Darum lässt sich auch von seinem Stil ein völlig

klares Bild gewinnen.

"Ruhig und feierlich ist der Eindruck seiner Bilder mit einem monumentalen Zug",

schreibt Dr. Heribert Reiners in seinem großen Werke über die "Kölner Meisterschule".

"Wie wenige andere hat er die Erzählung mit dem Repräsentations- und Andachtsbild

verbunden. Alles Schwere, Massige ist ferngeblieben, um die Stille nicht zu stören.

Daher auch die Weiträumigkeit seiner Bilder. Es ist viel Luft um seine Figuren in

großen Innenräumen und weiten Landschaften, nirgendwo etwas Beengendes, Drückendes.

Die Bewegung der Personen ist vom gleichen Geist, ruhig und gemessen; ihre Gebärden

sind ohne Lärm und Leidenschaft. Das gibt ihnen etwas Vornehmes und Würdevolles.

Im engsten Gefüge sind die Bilder aufgebaut. Die Gesamtkomposition ist von derselben

Klarheit und Strenge wie jede Einzelfigur. In der tektonischen Gestaltung gehört

der Meister zu den Besten der Schule. Sein Streben nach Einfachheit und Ruhe erklärt

die Vorliebe für zentrale Komposition . . . Was darüber hinaus den Bildern ihre

absolute Geschlossenheit gibt, ist die Wiederholung der tektonischen Grundfigur

selbst in jeder Einzelheit. Überall Zuspitzung der Form und Fläche, ein Begegnen der

Linien im Winkel, nirgendwo eine Rundung. Selbst der Kopftyp mit dem spitzen Kinn

erklärt sich so, auch die Vorliebe für die Köpfe mit den spitzen Bärten und die

Hervorkehrung der spitzen Schuhe.

Trotz des fast geometrischen Aufbaues bleiben Starre und Schematismus fern. Die

Bewegung der Figuren wirkt in der Gebundenheit doch frei und mannigfaltig, und

das Leben des Bildganzen ist stets von hohem Reichtum im Spiel der Linien und Flächen.

Bei aller Verwandtschaft in leichter Typisierung entbehren die Köpfe nicht des

Individuellen und der Beseelung.

Zum Verständnis der Bilder ist die Farbe unerlässlich. Sie erst gibt die letzte

Bindung, ergänzt die lineare Komposition und folgt denselben Grundformen der

Bildstruktur. Manche Ungleichwertigkeit mag durch Schüler- und Werkstatthilfe zu

erklären sein. Das Fraueninkarnat ist hell, fast weiß, leicht nur modelliert mit

rosa- und graufarbenen Tönen. Wie er dazu das Weiß von Kopf- und Halstuch stimmt,

wie er andere Farben zusammenstellt, vor allem Grau mit lichtem Grün, wie er in

den Tönen spielt, das alles deutet auf ein fein entwickeltes farbiges Empfinden.

Linie und Farbe sind dazu hier in der Wirkung völig ausgeglichen. Erst das Kolorit

gibt den Bildern ihre Flächenwirkung wieder. Das Streben nach plastischem Raum

musste dem Maler ebenso fern liegen, wie nach der plastisch-massigen Wirkung der

Einzelgestalt. Das sind die Stilelemente, soweit sie aus dem Hauptwerk, dem

Marienleben, abzuleiten sind." So Dr. Heribert Meiners.

Wenn der beste Kenner der kölnischen Malerei des Spätmittelalters diese Charakteristik

des alten Meisters der Folge der acht Bilder aus dem Leben der Gottesmutter abliest,

von denen sich sieben in der Alten Pinakothek in München und eins in der

Nationalgalerie in London befinden, so sehen wir sie Zug um Zug auf unseren

Altartafeln bestätigt.

Das Hauptbild der Kreuzigung ebenso wie die beiden Seitentafeln von innen zeigen

den strengen geometrischen Aufbau der Darstellung, wie ihn der Künstler liebte,

in geradezu klassischer Ausgeprägtheit. Man beachte, wie bei den beiden Gruppen

rechts und links unter dem Kreuz die vier Hauptfiguren sich genau entsprechen,

und ebenso auf den beiden inneren Seitentafeln links eine weibliche Heilige

zwischen zwei Bischöfen, rechts der Apostel Paulus zwischen zwei weiblichen

Heiligen nicht nur in sich selbst auf einander abgestimmt sind, sondern auch

bei geöffneten Tafeln dem ganzen Bilde ein sicheres, wohl ausgewogenes Gleichgewicht

geben.

Bei geschlossenen Flügeln erblickte man auf der rechten Seite nochmals eine ganz

ähnlich aufgebaute Gruppe von drei Heiligen: den hl. Gerhard zwischen St. Elisabeth

und Maria Magdalena. Natürlich konnte ein vollkommen entsprechender Aufbau in der

Darstellung der Anbetung der hl. Dreikönige auf der linken Außentafel nicht gegeben

werden. Hier bildet das Christusbild inhaltlich und malerisch den Mittelpunkt der

Darstellung; der Muttergottes entspricht ein stehend dargestellter König, während

die beiden anderen Weisen rechts und links vor dem Gottessohne knien - also auch

hier ein wohlüberlegter gleichmäßiger Aufbau der Handlung in engstem Gefüge.

Was die flächige Farbengebung betrifft, so ist diese auf der Schwarzweiß-Wiedergabe

naturlich nur schwach zu erkennen; aber auch in dieser Hinsicht tritt auf unseren

Altartafeln die Eigenart des Meisters klar in Erscheinung. Bis in die kleinen

Einzelheiten der spitzen Schnabelschuhe und des Kopftyps mit dem spitzen Kinn geben

unsere Bilder die Handschrift des Meisters des Marienlebens deutlich und unzweifelhaft

wieder.

Leider hat die Forschung unter den mehr als siebenzig Künstlernamen, die uns in Köln

aus der Zeit von etwa 1450 bis 1500 urkundlich überliefert sind, Namen und Person

unseres Malers bisher nicht feststellen können. Wir wissen, dass er mehrfach außerhalb

Kölns tätig war: außer dem Altar der Cueser Hospitalskapelle hat er auch für Linz a.

Rh. einen Altar geschaffen, der noch heute an Ort und Stelle steht. Dass er für den

Kardinal Nikolaus von Cues tätig war, zeugt von seinem großen Ansehen und

künstlerischen Ruf.

Ergänzung aus "Plettenberg - Industriestadt im märkische Sauerland, 1962, A. v.

Schwartzen, S. 129:

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: info@plbg.de |