Skagerrakstraße, 1937 projektierte Straßenverbindung zwischen Herscheider Straße (heute An der Lohmühle) und Zeppelinstraße; das erste Teilstück der Skagerrakstraße heißt heute Im Steinkamp, das zweite Teilstück wurde im Mai 1949 in Wiesenstraße umbenannt; Skatclub "Gute Freunde" Elsetal. Geschäftsführer: Alfred Wozny. Jahresbester: Reinhard Riedesel (1994); Skatclub "Karo Dame"; gegr.?; Bundesliga 1983-1992, Wiederaufstieg 1995; Klubmeister: Hans Tetzlaff (1994); Vors. Lothar Ihne, Skatclub "Ohne Contra", gegr. ?, Vors.: Karl-Heinz Wilmes Skatclub "Sundhelle 64", gegr. 23.03.1964, Gründung einer Jugendgruppe 1976, Vors.: Otto Krosta, Günter Reiche, Paul Seegrewe, Wolfgang Runte, Fried.-Wilhelm Schulte, Heribert Schaub; Jahresmeister: Frank Freier (1994); Vereinsmeister: Axel Seegrewe (1994); Skateboard-Bahn auf dem Schulhof der Zeppelinschule; am 29.08.1989 stürmen Kinder und Jugendliche das Rathaus und fordern eine Skateboard-Bahn, sie legen eine Unterschriftenliste mit 500 Unterschriften vor; 20.09.1989 Einweihung der Skateboard-Bahn Skatepark am Alten Hallenbad in Böddinghausen, eingeweiht zusammen mit der Familienwiese am 19.10.2007, offizielle Einweihung nach kompletter Fertigstellung am 07.06.2008; SkF →Sozialdienst katholischer Frauen Ski-Klub Oestertal, (SKÖ) gegr. 28.04.1956 von acht Skibegeisterten; eigener Skihang an der Hustert in Kückelheim mit Lift und Flutlichanlage; 1980 hatte man 280 Mitglieder; Training in der Turnhalle der Oesterschule; Caroline Becker vom Ski-Klub Oestertal, Mitglied der deutschen Städte CIT-FIS Mannschaft, gewann im Febr. 1995 das vom Schweizer Skiverband veranstaltete Slalomrennen in Schönried (Berner Oberland); Vors.: E. Schöttler, Ernst-Wilhelm Gester, H.-Dieter Schneider, SMS Heimicke GmbH, Plettenberg, Bannewerthstr.26, Zerspannungstechnik. Sobieroy, Peter; Toyota-Vertragshändler; Max-Planck-Str. 1; Soennecken, Paul, *19.08.1922 †05.12.2009 Plettenberg; Vorsitzender von Dorfjugend und Schützenverein (1964-1985), dann Ehrenvositzender; über 65 Jahre Mitglied im Landemerter Tambourkorps; Verfasser der Tambourkorps-Chronik zum 90-jährigen Bestehen (1997); Söllner Industriebau, Dach, Wand, Gerüst, Plettenberg. Sönnecken Gustav Wwe., Schuhhaus, Inh. W. Sönnecken (1939); Sönnecken, Schuhhaus, Pl.-Holthausen (1952); "Sie finden ein gut sortiertes Lager in sämtlichen Artikeln"; Sönnecken, Volker; Vorsitzender des TV Grünenthal-Herscheid (1995) Solbach, Paul; *02.11.1913 Wildberg †22.12.2000 Olpe-Dahl; Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (05.03.1966-01.05.1985); geweiht 25.07.1940 in Köln; Aushilfe in Köln-Ehrenfeld (05.08.1940-06.01.1941), Militärdienst (06.01.1941-25.11.1945), Kaplan in Gummersbach (1945-1952), Kaplan in Essen/Münsterkirche (1952-1958), Bischöflicher Kaplan und Geheimsekretär (06.04.1958), Diözesanpräses der Kolpingfamilie (15.11.1958), Domvikar und Domzeremoniar (01.04.1960), Diözesanmännerseelsorger (21.12.1961), Päpstlicher Ehrenkaplan (25.10.1963), Dechant des Dekanates Altena (01.07.1966), Kreisdechant des Kreisdekanates Alten-Lüdenscheid (04.12.1968), Nichtresidierender Domkapitular an der Hohen Domkirche zu Essen (25.12.1969), Ehrendechant (10.03.1981), Pfarrer i. R. in Olpe (01.05.1985-22.12.2000); beigesetzt in der Priestergruft auf dem kath. Friedhof am Hirtenböhl; Solms, Heinrich; Sozialdemokrat, Stadtverordneter (1903-1919), Ratsherr im Magistrat (1910-1931);

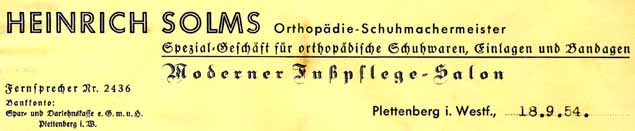

Solms, Heinrich; Schuhmachermeister; wurde im Juli 1950 zum Obermeister der Schuhmacher-Kreis-Innung gewählt; Sommerfeld, Evelyne: Oberin Sommerfeld wurde am 12.Januar 1977 als Leiterin des Pflegedienstes in die Betriebsleitung des Evang.Krankenhauses Plettenberg gewählt. Sie wurde am 1.Oktober 1982 von Fritz Boy abgelöst. Sondermann, Franz; Vikar der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (1940-1948), zugleich Pfarrvikar in Herscheid; Sonneborn, mit ursprünglich 4 Gehöften (Marl, Hülter, Bauckhage und Meister) Hauptsiedlung der sog. Bergbauernschaft. 1990 nur noch zwei bewirtschaftete Großhöfe (Marl/Gülicher und Hülter) und mehrere kleine Wohnhäuser in Folge von Erbteilung. Sonneborn war noch um 1700 Standort einer kl. Kapelle. Die Bewohner des Dorfes waren historisch bedingt (Grafschaft Mark) alle evangelisch, während ihre nächsten Nachbarn in Hülschotten (Kurköln) alle katholisch waren. Alte Traditionen wie Osterfeuer, Sylvestersingen und Erntedank werden heute noch gepflegt. 1944/45 schwere Zerstörungen durch Bombennotabwurf und Absturz eines alliierten Bombers; Sonnemeyer, Jürgen, am Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) verabschiedet am 02.07.2012; Sonnemeyer wechselte im September 1981 aus Marl an das ASG als Lehrer für Mathe, Physik und Informatik; Schulleiterin Elisabeth Minner erinnerte bei der Verabschiedung an den bis dato größten Schulausflug in der Schulgeschichte, bei dem Sonnemeyer am 11. August 1999 eine Fahrt mit 1.100 (!) Schülern nach Süddeutschland organisierte, um dort die Sonnenfinsternis zu erleben;

Sonntagsblatt für die evangelische Gemeinde Plettenberg, Hrsg.: Rh. Westf. Sonntagsblattvereinigung eV, verantwortlich für die Gemeindenachrichten ist P. Müller, Plettenberg; Druck Paul Edelhoff, Wetter/Ruhr; Sorgenbrecher, Die 7"; Plettenberger Tanz- und Unterhaltungsorchester Ende der 40er Jahre; Karl Röhrig (Einig); Sotec-Solar GbR; gegr. 1995 von Dietmar Grigull und Arno Kynast; Ziel: Herstellung thermischer Solartechnik; Geschäftsräume Scharnhorstraße (ehem. Voß & Schröder); Sozialamt Plettenberg: Leiter: Franz-Josef Kruse, Udo Chmill (1997-); Sozialdemokratischer Volksverein Plettenberg u. Umgebung, gegr. 10.05.1903; der Verein hatte im ersten Jahr 67 Mitglieder; aufgelöst am 08.06.1907 Sozialdemokratischer Zentral-Wahlverein, Ortsgruppe Plettenberg; Gewerkschaftssekretär Bruno Müller, Plettenberg, leitete am 28.10.1910 eine öffentliche Diskussion im Gasthof Carl Meinhardt Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), Ortsgruppen Plettenberg, Altena und Werdohl: Ihr Ziel und Hauptanliegen sehen die Frauen darin, Alleinerziehenden bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen, Information und Beratung zu geben. Ebenso wird versucht, in Not geratene Familien zu unterstützen. Einmal in der Woche wird eine Hausaufgabenhilfe angeboten. Die Alleinerziehenden treffen sich wöchentlich zu einem Erfahrungs- und Meinungsaustausch, an dem ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes teilnehmen. Damit sie dieser Aufgabe gerecht werden, nehmen diese Mitarbeiterinnen regelmäßig an Seminaren der Familienbildungsstätte teil. Informationen: Tel.: 02391-108 54. Bei besonderen Beratungen steht die Sozialarbeiterin in Altena zur Verfügung (Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung): Tel.: 02352-215 27. Sozialverband VdK, Ortsgruppe Plettenberg-Werdohl, Vors.: Wolfgang Damm (-2009), Michael Abeld (2009-); Sozialverband Deutschland, Ortsverband Plettenberg (SoVD, vormals Reichsbund); Spahn, Josef: Leiter des Plettenberger Baubetriebshofes. Sparkasse Plettenberg; gegr. 24.07.1854; Zweck: »Um den weniger bemittelten Einwohnern hiesiger Stadt und Landgemeinde, namentlich Tagelöhnern, Dienstboten, Fabrikarbeitern, Handwerksgesellen und Lehrlingen, den Eltern für die Sparpfennige ihrer Kinder, überhaupt allen denen, welche sparen können und wollen, Gelegenheit zu geben, diese Ersparnisse zinsbar und sicher unterzubringen, haben die Stadtbehörden die Errichtung einer Sparkasse beschlossen«; der erste Schalter wurde am 15.11.1854 im Haus des Rendanten Kissing an der Kaiserstraße eröffnet; in den ersten zwei Monaten kam nicht ein einziger Kunden, um Geld einzuzahlen oder auszuleihen; erster Kunde war Gemeinderatsmitglied Hanebeck, der 500 Taler einzahlte; im Jahre 1900 betrug die Einlagesumme 2 Millionen Mark; 1883 Gründung der Sparkasse des Amtes Plettenberg mit Standort in Eiringhausen; 1941 Vereinigung der Sparkassen von Stadt und Amt Plettenberg; 20.06.1948 Währungsreform - für 100 Reichsmark gab es 6,50 Deutsche Mark; im Februar 1952 erwarb die Sparkasse von der Wwe. Haase den Bauplatz am Umlauf, nachdem sich Pläne, die Sparkasse neben dem Rathaus zu errichten, zerschlagen hatten; im März 1955 wird das "Schranksparen" eingeführt: in 50 Geschäften werden unter dem Motto "Sparen im Vorübergehen" Sparkästen aufgehängt; 1955 Sparkassen-Neubau am Umlauf; Zweigestellen: 1941 Eiringhausen Poststraße 7, 03.06.1957 Ohle, 03.06.1957 Lettmecke, 1961 Holthausen Dorfstr.11, 1961 Ohle Lennestr.42, 1968 Oesterau Ebbetalstr. 3, 1968 Eschen Derfflingerstr. 45; 1971 Zusammenschluß mit der Sparkasse Werdohl; 1994 Zusammenschluß zur Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis (Nachrodt-Wiblingwerde, Altena, Neuenrade, Werdohl, Plettenberg); Direktoren: Wilhelm Kissing (1854-1893), Max Weiß (1893-1925), Gustav Wollenweber (1925-1954), Kurt Wagner (1954-1970), Erich vom Hofe (1954-1970), Gerhard Rüsche (1970-1971), Kurt Engels (1971-1995), Robert Lützenkirchen (1995-)

Sparkassen-Filiale Eschen, Eröffnung 28.12.1967; Leiter: Walter Dietrich, Konrad Much, Wolfgang Glingener, Gabriele Thomée (01.01.1980-) Sparkassen-Zweigstelle Holthausen, Dorfstr. 11, eröffnet 1961, Leiter: Volker Ries, Weißpfennig, Ina Schneider (1994-31.05.1999), Dirk Hierling (01.06.1999-);

Spar- u. Darlehnskasse Plettenberg; gegr. 1925; im Juni 1954 werden im Haus Kellermann in Eiringhausen, Bachstr. 6, neue Geschäftsräume eingeweiht; im März 1957 werden Zweigstellen in Ohle (Haus Ewald Baberg) und Lettmecke (Haus Wwe. Wilhelm Geisweidt) eröffnet; am 01.07.1959 eröffnet eine Filiale in Holthausen im Hause Lengelsen (früher Metzgerei Müller); ab 01.01.1975 führt die Spar- und Darlehnskasse den Namen "Volksbank Plettenberg"; SPD Ortsverein Plettenberg: Arbeitskreis "Bäder": Leitung: Sportausschuß-Vorsitzender Siegfried Davideit. Am 06.03.1995 fanden die ersten Beratungen des Arbeitskreises statt. SPD: Es besteht Handlungsbedarf im Bäderbereich; Konzentration der Bäder im Grünetal ist anzustreben. ST, 04.03.1995. SPD Plettenberg, gegr. 10.05.1903 als »Sozialdemokratischer Volksverein«; für den 04.05.1913 meldete Gewerkschaftssekretär J. Kurth bei der Ortspolizeibehörde einen geschlossenen Zug von »Mitgliedern der sozialdemokratischen Partei« von der Grünestraße zum Bahnhof an; Maifeier am 01.05.1919; kurios: für den Mai-Feiertag am 01.05.1921 meldet Jakob Kurth eine Feier der Ortsgruppe der Sozialdemokratischen Partei im Hotel Zum Schwarzenberg und der Fabrikarbeiter Wilhelm Keller eine Maifeier der Ortsgruppe der »Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei« im Weidenhof an; Fraktionsvors.: Jan Marl, Udo Scheepers, Wolfgang Schrader, Vors.: Heinrich Solms (1903-, Heinrich Kordes (1945-1946), Gustav Müller (1946-1948), Emil Arndt (1948-1952), Heinz Chmill (1952-1968), Günter Selle (1968-, Helmut Bornemann (1975, 1988), Wolfgang Schrader (1988-1990), Michael Schöttler (1990-1993), Karin Rother (1993-2002), Bernd Paulus (2002-2008), Jan Hendrik Marl (2008-); Specht, Burkhard: II. Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Katholischen Kirchengemeinde St. Maria Königin in Ohle. Spedition Schmidt Gevelsberg; Hauptsitz in Gevelsberg, unterhält seit den 50er Jahren eine Niederlassung in Plettenberg; zunächst an der Herscheider Straße, ab 1961 an der Königstraße (ehem. Sägewerk Thamer), und seit ? im Industriegebiet Köbbinghausen (Auf dem Stahl 2); Speed-all, Bannewerthstr. 6, Vertrieb von Rollern bis 500 ccm, Krädern bis 125 ccm und Quads bis 250 ccm; Inh.: Olaf Schwarz u. Christian Mainka; Olaf Schwarz begann im März 2004 am Bannewerth mit dem Handel von gebrauchten Zweirädern, im Januar 2005 stieg Christian Mainka als Kompagnon ein und das Geschäft wurde ausgeweitet auf den Vertrieb von Neufahrzeugen; Sperber, Fritz, *29.06.1929 †03.02.2009; stammte aus Niedersachsen, übernahm die Drogerie Kathagen Im Kobbenord 1; Chemielehrer an der Geschwister-Scholl-Realschule, Vorsitzender des City Werbering; Sperling Günter, Plettenberg-Ohle, Lennestr. 2A, Metallbearbeitung, Rohrverformung. Sperrmüll; die Abfuhr von Sperrmüll wurde von Februar 1951 an einmal monatlich begonnen; Spielmannszug der Kyffhäuser-Kameradschaft Ohle, gegr. 1902, gegründet vom aktiven Tambour Schulte-Wehers als Spielmannszug des Krieger- und Landwehrvereins Ohle, Stabführer Fritz Schulte, Unterbrechung durch den I. Weltkrieg, Wiederbeginn 1923, Unterbrechung 1945, Wiederbeginn 1954 Spielstraße; im Dezember 1955 erklärt der Rat einige Straßen im Wohngebiet Bredde zu reinen Spielstraßen; Spiel- und Sport-Verein Ohle 1912, gegr. 1912 (?); im ST vom 29.10.1919 findet sich folgende Meldung: „Wir wollen ihn auch haben, den edlen Fußballsport, wir wollen dies auch erstreben in unserm Heimatort“. Unter dieser Devise versammelten sich am 5. Oktober im Gasthof Wilh. Schulte mehrere Sportfreunde zwecks Neugründung des schon aus dem Jahr 1912 bestehenden Fußballklubs „Spiel und Sport“ Ohle. Das sich eine stattliche Anzahl junger Leute eingefunden hatte, beweist, dass dem Sport auch seitens der hiesigen Jugend ein reges Interesse entgegengebracht wird, aber leider wird diesem edle Sport seitens der hiesigen Bevölkerung nicht die nötige Würdigung und Förderung zuteil. Die Versammlung beschloß, den Verein unter dem Namen „Spiel und Sport Ohle 1912“ weiter bestehen zu lassen. Ball Heil!“; am 14.12.1919 heißt es im ST: Als 1. Vorsitzender wurde Joh. Forht gewählt. Der junge Verein verspricht einen gesunden Aufschwung und ist jetzt bemüht, die Kämpfe auszutragen, die ihn in die Reihen des Deutschen Fußballbundes stellen sollen“; Spiller, Stadtbaurat (?-31.12.1954); Sportanglerclub Forelle Eiringhausen, gegr. im Herbst 1937, von acht Mitgliedern gegründet, Eintragung ins Vereinsregister am 22.03.1968, Vereinsgewässer Lenne bei Ohle vom Silbach bis zur Elhauser Brücke; 16.09.1995 Einweihung eines Boots- und Gerätehauses; Vors.: Gustav Bahr (1937-?), Bartholomäus Laihs, Otto Rau, Werner Mischke (1954-?), Dieter Hohage; Lit.: 50 Jahre Sportangler Forelle Eiringhausen (1937-1987).

Sportanglervereinigung des Oestertals, gegr. 02.05.1936 von 17 Mitgliedern, im Herbst 1950 Aufnahme in den Verband Deutscher Sportfischer in Hamburg, 1955 Wechsel zum Landesfischereiverband; 1961 Gründung der IG Eiringhausen-Holthausen-Oestertal; 1964 erstmals Kurse zur damals noch freiwilligen Sportfischerprüfung; Eintragung ins Vereinsregister 1971, 1974 Anpachtung der Oestertalsperre als Vereinsgewässer; 1979 pachtete man die Fischteiche und das alte Bruthaus unterhalb der Oestertalsperrenmauer; mindestens zweimal jährlich werden die Uferränder der Oestertalsperre gesäubert; man unterhält ein Biotop und richtete einen Fisch-Lehrpfad an der Oestertalsperre ein; Vors.: Walter Schönfuß (1936-1962), Werner Middelhoff (1962-1982), Friedrich Schürholz (1982-), Lutz Stahl (-); Sportausschuß des Rates der Stadt Plettenberg; Vors.: Helmut von Hagen, Reinhard Schulz, CDU (-1994), Siegfried Davideit, SPD (1994-); betreut rund 9.000 organisierte Sportler im Jahre 1995;

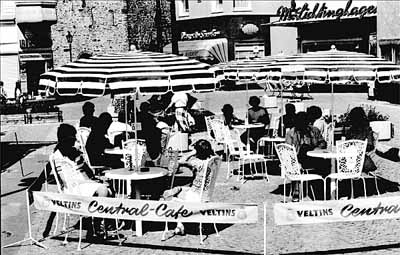

"Sport-Bahr"; Berthold →Bahr gründete 1978 am Umlauf ein Sportgeschäft (Haus Winterhoff), mußte im Zuge der Stadtsanierung umziehen und fand an der Grünestraße ein neues Domizil; 1985 erneuter Umzug - zum Maiplatz (Jakobs-Haus/Niggetiet/Brenner); neben Sportartikeln wurden hier ab den 90er Jahren aus Tabak und Zeitschriften verkauft; Geschäftsaufgabe als Altersgründen am 17.12.2000;

Sportclub Westfalia Kückelheim, gegr. 1894, 1935 mit Germania Oesterau zum TSV Oestertal 1894 fusioniert, Vors.: H. Budde, Rudolf Wiegand Sportfischerclub "Maipiere", gegr. 11.05.1936, "Maipiere" wurden benannt nach einer ausgestorbenen Elritzen-Art, Gründungsmitglied Karl Cordt kam auf den Namen; Vors.: Fritz Peter, Hans Fröhler, Helmut Kainer Sportfreunde Eschen, gegr. im Mai 1955; 61 Eschener Fußballfreunde nahmen an der Gründungsversammlung teil; am 13.11.1955 gingen die Sportfreunde in der 2. Kreisklasse an den Start; 1974 mit dem →TuS Eiringhausen zum →TuS Plettenberg fusioniert; Sportfreunde Oestertal 2009 e.V., vormals "TuS Landemert-Oestertal"; am 20.11.2009 umbenannt, um Sponsoren für den Umbau des Aschenplatzes im Oestertal in einen Kunstrasenplatz zu gewinnen; Vors.: Stefan Reitz (-2010), Jörg Söffler (2010-); Sporthalle Böddinghausen (alte und neue Dreifach-Turnhalle) Sporthalle Ohle Sportplatz Böddinghausen; auch "Lennestadion"; Sportplatz Elsewiese Sportplatz Katzenbusch in Holthausen; 26.05.1989 Einweihung des umgebauten Sportplatzes; Fußballtraining des Türk.SV Plettenberg. Sportschützen Eschen, gegr. 25.01.1980 von 15 Mitgliedern im Vereinslokal Restaurant Vorstmann, Brockhauser Weg; im Februar 1980 erste Vereinsmeisterschaften in Luftgewehr und Luftpistole; in der Blütezeit 70 Mitglieder; Durchführung der »Eschener Schützentage« (Schützenfest), bei denen ein Festzelt auf dem kleinen Schulhof der Eschenschule aufgebaut wurde; Horst Dupke rief eine Jugendgruppe ins Leben, die gleich 13 Mitglieder hatte; Königspaare: 1980 Otto Mankowski - Ursula Grüssung, 1989 ??; Vors.: Fritz Grüssung (1980-), Otto Mankofschi, Horst Dupke ; Schützenmeister: Karl-Heinz Breier (1980-) Sportschützen der Plettenberger Schützengesellschaft; am 02.03.2001 Schießstand-Einweihung im Keller der Zeppelinschule; Sportschützen Sundhelle, gegr. Anfang der 1950er Jahre; aus zunächst vier Luftgewehrständen wurden sieben und diese später mit elektrischen Seilzuganlagen ausgestattet; 1994 Beitritt zum Westfälischen Schützenbund (WSB);

Sprechstellen, öffentliche, der Bundespost, waren durch Schilder gekennzeichnete Privatwohnungen, in denen ein "öffentlicher Fernsprecher" hing; die Sprechstelle in Frehlinghausen z. B. wurde zum 01.10.1955 eingezogen, nachdem der Inhaber gebeten hatte, ihn von dieser Pflicht zu entbinden - andere Bewohner waren an einer Übernahme nicht interessiert; Sprenger Robert, Fa.; Inhaber Kaufmann Robert Sprenger; eingetragen ins FR Bd.IV Bl.192 am 03.12.1896 (übertragen ins HRA 79 am 20.06.1907); Sprenger, Robert; über 50 Jahre lang Mitglied des Plettenberger Weihnachtschores;

Springbrunnen im Hestenberg, angelegt ? auf Anregung und mit finanzieller Unterstützung des Fabrikanten Carl →Meuser; das Wasser eines Bächleins (die Klickmecke) wurde in ein Rohr geleitet und trat durch das Gefälle inmitten eines kleinen, künstlich gestauten Weihers als Fontäne wieder heraus; in unmittelbarer Nähe gab es ein →Landschulheim (richtig "Schulwaldheim"); durch eine Abholzungsaktion der Stadt wurde die Springbrunnenanlage, die von einem Naturholz-Geländer umgeben war, in den 50er Jahren stark beschädigt; Wiederherrichtung durch den SGV; Ende der 1980er Jahre renovierte die Junggesellenkompanie der Schützengesellschaft den Springbrunnen; St. Hedwigswerk; zum Vorstand gehörten 1951 u. a. Angelika Wahle, Alfons Misera, Max Müller, Otto Fuhrig, Rudolf Stiller, Adolf Ermer, Ernst Domeck, Elisabeth Brier; Vors.: Hermann Beyer (1951) St. Johannes Baptist , kath.Kirchengemeinde in Eiringhausen. --- Herbert Riederer (*1933, Eisenbach, Bayern) war fast 21 Jahre lang Küster der Kirchengemeinde Eiringhausen (01.03.1974 - 01.1995). Lit.: Kirchenführer, 1984. St. Laurentius, katholische Kirchengemeinde; Gemeindepfarrer: Hans Erlemeier (1985--2011), Patrick Schnell (2011-); im Nov.1994 erschien der neue Kirchenführer "Katholische Pfarrkirche St.Laurentius, Plettenberg"; Kindermusikgruppe unter der Leitung von Heidi Stahlhacke; St. Maria Königin, kath.Kirchengemeinde in Ohle; hatte im Januar 1995 1.277 Mitglieder; stellv.Vorsitzender Burkhard Specht; Lit.: 25 Jahre Kirchweihe St.Maria Königin; St.Maria Königin Ohle, Einweihung des Gemeindehauses 1976. Stadt-Apotheke, Kaiserstr. 12/Schlieffenstr.2, eröffnet 06.12.1958 von der Apothekerin Herta Herzfeldt-Vorbrodt; Stadtarchiv Plettenberg; im Juli 1950 ist der Umzug des Stadtarchivs von verschiedenen Lagerstellen in neu hergerichtete Kellerräume des Rathauses (heute Altes Rathaus) abgeschlossen; im Mai 1955 werden die Öffnungszeiten des Stadtarchivs auf "freitags, 17.30-19.30 Uhr" festgelegt; zunächst im Keller des Rathauses an der Bahnhofstraße (heute Altes Rathaus) untergebracht, dann Umzug in die Schule Holthausen Auf der Lied, dann Unterbringung im ehem. Bürogebäude HB Seißenschmidt an der Grünestraße, dann im Keller der Zeppelinschule; 16.05.1992 Eröffnung des Stadtarchivs als "Dokumentationszentrum" in Alten Rathaus, Bahnhofstr.103; zum 31.01.2016 Auszug aus dem Alten Rathaus; weil das neue Domizil in der Vier-Täler-Schule in Holthausen noch nicht bezugsfertig ist, lagern Akten in 10 Containern; Stadtarchivare: Dr. Minster, Albrecht von Schwartzen, Martin Zimmer, Martina Wittkopp-Beine (Stadthistorikerin). Stadtbaumeister: Erich Schulte (1938-1944), Sauer, Otto Schmidt; Siller, Kurt Peter (1955-1980), Knut-Georg Köster (1980-1988), Dr. Volkmar Reinke, Norbert Sunderdiek, Stadtbücherei, Am Umlauf 5; seit 05.05.2003 Alter Markt 3; →Volksbücherei; Stadtbücherei im Internet Stadtbrand von 1725, 12. April; die größte Katastrophe in der Stadtgeschichte: von den vorhandenen 118 strohgedeckten Häusern blieben nur 6 Gebäude (außerhalb der Stadtmauern) verschont, vier Personen kamen in den Flammen um; Stadtbrandmeister: Werner Branscheidt (1968-1990), Rolf Dömmecke (1990-); Stadtdieners-Eydt, aus dem 18. Jahrhundert: "Ich schwere zu Gott einen Eydt, dass ich als ein angenommener Stadtdiener zu Plettenberg zuvörderst meinem allergn. König und Herrn, demnächst Bürgermeister und Rath hieselbst getreu und hold sein wolle, also das Ge- und Verbot getreulich wahrnehmen und ausrichten, aufwärtig sein, die insiuationes der Bescheider richtig notiren oder notiren lassen, die mir anbefohlene executiones ohne Ansehung der Person und ohne Widerrede vollziehen, heimbliche Sachen niemanden offenbaren, sonsten strafbarliche Sachen nicht verschweigen und mich als einem treuen Stadtdiener gebühret, auch verhalten woll, so wahr mit Gotte helfe." Stadtdirektor von Plettenberg, also Leiter der Verwaltung, waren seit 1946: Heinrich Kordes (Februar 1946 - Februar 1954), Dr. Leopold Lenjer (Februar 1954 - März 1974), Dr. Hans Wellmann (März 1974 - Januar 1986), Walter Stahlschmidt (Februar 1986- 1999). Stadtentwicklung: Am 03.03.1995 hielt sich Landesverkehrsminister Franz-Josef Kniola in Plettenberg auf. Der Minister besichtigte verschiedene Industrie- und Wohngebiete der Stadt. Bei den Arbeitsgesprächen wurden schwerpunktmäßig die Themen "Westtangente", "Nutzung des Myläus-Geländes" und "Förderung des Radwegebaus" erörtert; Bauleiter Ulrich Koch von der Bauabteilung legte der Stadtverwaltung im März 1995 die detaillierten Pläne für den Ausbau der Königstraße vor. Die Gesamtkosten: 7,9 Millionen DM (davon: 4,4 Mio. für Straßenbau, 1,2 Mio. für die neue Brücke über den Oesterbach, 935.000 DM für den Ausbau der Ufermauer, 218.000 DM für die Stützmauer am Hang). Beginn: Frühjahr 1995, Fertigstellung des Projektes: 1996. Städtepartnerschaft; Plettenberg unterhält seit 1988 zu Bludenz (Österreich) und seit 1990 zu Schleusingen städtepartnerschaftliche Beziehungen. Stadtfanfarenzug Plettenberg, gegr. 13.11.1978 Stadtführer für Plettenberg, Plettenberg, Führer durch die Stadt, 1985, 1990; Plettenberg, SGV Stadtführer, 1966. Stadtgärtnerei, Kroppstr.18, Tel. 2752; seit 8.12.1997 integriert in den Baubetriebshof Am Wall;

Städtische höhere Mädchenschule; Maiplatz, gegr. 1908; Eintrittsgeld bzw. Schulgeld: 160 (für Schüler aus Stadt u. Amt Plettenberg) resp. 200 Mark für Auswärtige (1928); Kommissar. Leiter Direktor Dr. Kreft (1928); Lehrerinnen: Wendland, Albert, Kleinke (1928); Techn. Lehrerin: Gerloff (1928); Lehrer: Gottaut (1928); Städtisches Orchester Plettenberg; Dirigent: Obermusikmeister Dietrich (1921-1926);

Stadtjugendring Plettenberg, gegr. ?; Vors.: Dr. Klaus Brockhaus (1957-), Stadtmarketing Plettenberg eV, gegr. 28.07.2003; Ziel: Als unparteiisches und unabhängiges Bindeglied zwischen der Stadt auf der einen und dem Gewerbe und den Bürgern auf der anderen Seite das "Wir-Gefühl" der Plettenberger stärken, den Einzelhandel unterstützen, die Gastronomie beleben, Einbeziehung von Vereinen und Verbänden und sonstiger Gruppierungen in das Stadtmarketing; in der Gründungsversammlung wurden in den weiteren Vorstand gewählt: Stellv. Vors. Christiane Holzmann (Handel) und Oliver Prinz (Industrie), Schatzmeister Robert Lützenkirchen (Sparkassenvorstand), Geschäftsführer (2003-2006) Wolfgang Ising (Beigeordneter der Stadt Plettenberg); Schriftführer Michael Bohnes, Beisitzer Silke Voß (Handwerk), Annette Schulte-Tengler (freie Berufe), Friedrich-Karl Geske (City-Werbering), Thomas Lipps (Eiringhauser Werbegemeinschaft), Claus Hegewaldt (SIHK), Michael Henke (Marketing); Michael Wach (Banken); Vors.: Uwe Nahrgang (2003-); hauptamtliche Geschäftsführerin: Isabell Nonne (2006-), Steffen Reeder (02.05.2011-); Stadtmusikzug Plettenberg, gegr. Stadtpark Böhler Friedhof, 1824 Einweihung des Friedhof auf dem Boehl, 2006 Umwandlung in "Stadtpark Böhler Friedhof"; Stadtsanierung; Februar 1974: am Umlauf werden im Zuge der Stadtsanierung die ersten Häuser abgerissen Stadtschützenfest; vom 15.-18. Juni 1997 wurde aus Anlaß der 600-Jahr-Feier der Stadt Plettenberg von den vier Schützenvereinen Eiringhausen, Grüne, Sundhelle und Schützengesellschaft ein gemeinsames Schützenfest mit gemeinsamem Festzug und gemeinsamem Biergericht, ansonsten aber getrennten Veranstaltungen (jeweils eigenes Vogelschießen, Krönungen etc. gefeiert. Stadtschützenkönige; 1999 Michael Hömberg (Schützenverein Eiringhausen); 2000 Klaus "Flying Klaus" Wortmann (Schützenverein Eiringhausen); 2001 Achim Weller (Schützenverein Eiringhausen), 2002 Christian Pissier (Schützen Grünetal); das Stadtschützenfest findet ab sofort nur noch alle 4 Jahre statt; 2004 Gerd Marl (Plettenberger Schützengesellschaft), 2008 Uwe Lepper (Schützenverein Landemert), 2012 Stefan Arndt (Schützenverein Oestertal); Stadtsparkasse, gegr. 1855, →Sparkasse Plettenberg-Werdohl Stadtsportverband Plettenberg, gegr. 20.11.1951, auf Betreiben von Willi Gester (TuS Westfalia Elsetal) am 19.09.1951 im Gasthof Zum Amtsgericht als Stadtverband für Leibesübungen ins Leben gerufen. Offiziell gegründet am 20.11.1951 in der Turnhalle des PTV; 1961 richtete die Stadt auf Betreiben des Stadtsportverbandes einen Sportausschuß ein; Vors.: Willi Gester, Dieter Buttgereit, Helmut von Hagen; Stadtteilfest Eschen, erstmalig am 01.10.2011 rund um das ehemalige Postamt am Eschen gefeiert mit Unterhaltung und Infos über die zahlreichen Angebote im Stadtteil Eschen (Kindergärten, Kindertagesstätte, Tanzzentrum, LEG, Sparkassen-Filiale, Friseursalon Sahaara, Streetworker, Schlenck-Markt, Gaststätte Porstmann, Türk. Moscheeverein u.v.a.) Stadttheater GmbH, gegr. 08.08.1947 (HR, Abtlg. B, Nr. 112); Zweck: Betrieb eines dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Stadttheaters; Geschäftsführer: Stadtdirektor Heinrich Kordes, Intendant Hans Reinhardt; Aufsichtsrat: Prokurist Bernhard Schulte, Kaufmann Kurt Schröder, Parteisekretär Johannes Schröder, Werkmeister a. D. Bernhard Lamey, Schuhmachermeister Heinrich Solms; Gesellschaftskapital 30.000 Reichsmark; Gesellschafter: Stadt Plettenberg (15.000 RM), Volksbildungsverein (7.500 RM), Vereinigung der Theaterfreunde (7.500 RM); im Mai 1948 legt der Aufsichtsrat sein Amt nach Feststellung der Gesellschafter mit "völlig unzulänglichen Gründen" nieder, woraufhin per Satzungsänderung die Institution "Aufsichtsrat" und "Beirat" gestrichen werden (01.06.1948); eine am 08.02.1949 dem Amtsgericht schriftlich gemeldete Kapitalerhöhung auf 21.117,50 RM (Stadt) bzw. je 10.558,75 RM (Volksbildungsverein/Theatervereinigung) wird auf Nachfrage am 17.02.1949 - offensichtlich wegen des sich abzeichnenden Konkurses -zurückgenommen; am 28.02.1949 beantragen Stadtdirektor Kordes und Intendant Reinhard die Eröffnung des Konkurses wegen Zahlungsunfähigkeit; das Konkursverfahren wird am 25.03.1949 mangels Masse eingestellt; Löschung der Stadttheater GmbH am 25.11.1949 von Amts wegen; Stadttheater Plettenberg, gegr. November 1946 durch Helmut Urban (Königswinter); im Rüsingschen Saal (später Central-Theater) wurden vorwiegend Operetten gespielt; im Juli 1947 erlebt das Stadttheater eine Krise, als Intendant Urban plötzlich aus Plettenberg verschwindet; Oberspielleiter Hans Reinhardt (damals wohnhaft Oberhausen, Blücherstr. 65; Ehefrau Irene R.) wird an seine Stelle verpflichtet; es erfolgt die Gründung der →"Stadttheater GmbH"; am 8. August 1947 erklären vor dem Notar Hans Neuhaus: 1. für die Stadt Plettenberg Bürgermeister Wilhelm Ding und Stadtdirektor Heinrich Kordes 2. als Bevollmächtigter und Treuhänder des "Volksbildungsverein" Rechtsanwalt und Notar Kurt Küchen sowie 3. als Bevollmächtigter der "Vereinigung der Theaterfreunde" Fabrikant Dr. Herbert Kaltheuner: Eine große Reihe von Freunden des Theaters hat zur Gründung eines gemeinnützigen Stadttheaters der Stadt Plettenberg insgesamt 30.000 Reichsmark zur Verfügung gestellt (die Stadt Plettenberg bringt hiervon 15.000 RM selbst, die Erschienenen zu 2. und 3. je 7.500 RM als Gründungskapital in die Gesellschaft ein). Geschäftsführer waren Stadtdirektor Heinrich Kordes und Intendant Hans Reinhardt; am 18.02.1949 wird Konkursantrag gestellt - das Stadttheater schließt seine Pforten; am 25.11.1949 wird die Stadttheater GmbH im Handelsregister von Amts wegen gelöscht Stadtverband für Chormusik, gegr. 1975; Vors.: Sigfried Klose (1987-2001), Klaus Plötz (2001-); Stadtverwaltung, Rathaus, Grünestr.12; im Oktober 1957 wird die 45-Stunden-Woche und die Fünf-Tagewoche eingeführt; Stadtwappen, besteht in der heutigen Form seit 1843; es trägt den märkischen Schachbalken zwischen zwei Türmen; Stadtwerke Plettenberg GmbH., gegründet 1888 (Wasserversorgung), 1938 Gasversorgung, 1997 Erwerb der Nieder- und Mittelspannungsnetze von der Elektromark (Stromversorgung); Leiter: Ing. Karl Backhaus (1949-15.02.1959), Friedrich Stengel (16.02.1959-30.03.1981); Geschäftsführer: Gerd Klaas (1981-2007), Dr. Uwe Allmann (2007-); Betriebsleiter: Axel Reuber, Meister: Helmut Bald; im März 1983 Umzug vom "Pfützenkopf" in die ehemaligen Opel-Fröhlich-Räume in Ohle; 06.06.1989 übernehmen die Stadtwerke ein Paket Elektromark-Aktien im Wert von 9 Mio. Mark (Nennwert 3,8 Mio. Mark); am 01.01.1993 wurde das Trinkwasser pro Kubikmeter um 20 Pfg. erhöht. Anfang 1995 fand eine weitere Preiserhöhung um 30 Pfg. statt. Der Grundpreis wurde pro Zähler/Monat um 2,50 DM heraufgesetzt. Somit beträgt der Wasserpreis pro Kubikmeter 2,95 DM, der Grundpreis 18,50 DM; im Vergleich zu anderen Städten des Märkischen Kreises ist das Trinkwasser in Plettenberg immer noch relativ billig, lediglich in Lüdenscheid und Iserlohn kann das Trinkwasser preisgünstiger angeboten werden, da die Stadtwerke in diesen Städten auch für die Stromverteilung zuständig sind (Stand: 1995); www.stadtwerke-plettenberg.de ; Stahlhandel Hoffmann GmbH, Plettenberg, Schreberstr.9.

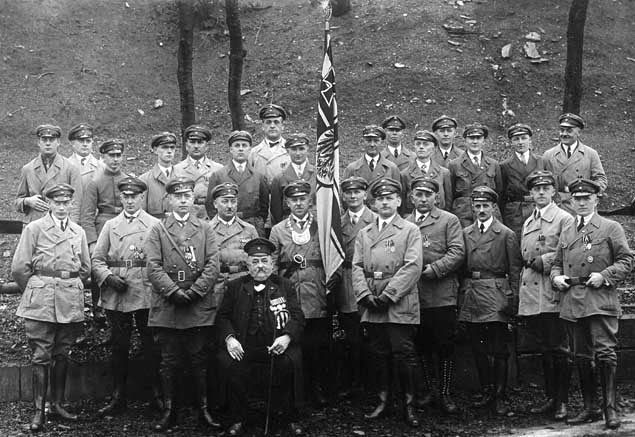

Stahlhelm, Verein der aktiven Soldaten? des I. Weltkrieges? Stahlschmidt, Arnold Heinrich; Handlung in Strohmesser, Sensen, Stahl, Osemund und Leder (um 1832) Stahlschmidt, Arnold; gründete vor 1858 eine Sensenschleiferei und einen Eisenwarenhandel in Plettenberg; Stahlschmidt A., Fa.; Inhaber Kaufmann August Stahlschmidt; eingetragen ins FR Bd.IV Bl.212 (übertragen ins HRA 80 am 20.06.1907); Stahlschmidt, August, †Dez. 1912, Ratsherr, Prokurist, Mitglied des Magistrats, Mitglied des Kuratoriums der Realschule (08.06.1907-); Stahlschmidt, Carl; *1863, Holthausen Stahlschmidt, Carl und H. W. Stahlschmidt gründeten vor 1858 eine Fabrik für Kettenproduktion. Stahlschmidt, Eduard; *02.02.1833 Lettmecke †18.11.1904 Köbbinghausen; Lederhändler, Sohn des Reidemeisters und Landwirts Johann Peter Wilhelm Stahlschmidt (1786-1855) und A. Catharina Bröcker; Teilnehmer des Feldzuges von 1870/71, Mitglied des Plettenberger Landwehrvereins; sein Sohn Heinrich (1864-1941) kommt in Köbbinghausen zur Welt.- Eduard Stahlschmidt setzt sich in den 1880-90er Jahren als Repräsentant der evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg für den Bau eines Krankenhauses ein. Stahlschmidt. Herbert; *21.07.1937 Plettenberg; Industriekaufmann, UWG-Ratsherr (?-31.07.1995); stellte der Dorfgemeinschaft das Baugrundstück für den Bau des Köbbinghauses zur Verfügung; Stahlschmidt, Pet. Wilhelm; Oekonom, besaß um 1832 eine Gastwirtschaft, eine Korn- und Oelmühle, eine Bleicherei und einen Rohstahlhammer Stahlschmidt & Sönchen, Mühlhof, Gesellschaft; Inhaber Fabrikant August Stahlschmidt (Mühlhof) und Fabrikant Wilhelm Sönchen (Herscheid); die Gesellschaft hat am 18.02.1890 begonnen (GR Bd.II Bl.131); die Gesellschaft ist durch Übereinkunft der Gesellschafter aufgelöst am 02.06.1890 (GR Bd.II Bl.154);

Stahlschmidt; Mitglied des Stadtverordnetenkollegiums von Pbg. (April 1909) Stalinallee, im Volksmund Bezeichnung für den Bereich an der alten Oesterhalle (Ebbetalstraße) STAME Stahl- u. Metallhandel GmbH & Co KG; HRA 507;

Stamm, Friedrich; Gold- u. Silberwaren, Uhren, optische u. photographische Artikel; 1928: Plbg.-Bhf., Provinzialstr. 72 (Anzeige von 1954); Standesamt der Stadt Plettenberg war bis 17.12.1980 im Amtshaus untergebracht; aus Raumnot zog das Standesamt (und wenig später auch das Ordnungsamt) am 18.12.1980 in Räume an der Wilhelmstr. 44 (gegenüber dem heutigen "Alten Rathaus") ein; Starlight, Discothek im ehemaligen Kino Metropol-Theater; siehe auch "Roxy"; STB Sauerländer Transportbeton GmbH & Co.KG, Plettenberg, Auf dem Stahl 3; Steden, Valentin; †26.12.2004; Lehrer an der Kath. Volksschule "Brachtschule" (1952-1957); danach Lehrertätigkeit im Ausland; ab 1963 Lehrer an der Brachtschule, von 1966 bis 1970 Konrektor; 1970 Ernennung zum Rektor und bis zum Eintritt in den Ruhestand am 01.08.1976 an der Martin-Luther-Schule tätig; Stederoth, Adolf, Lokomotivführer, Inhaber des Eisernen Kreuzes, am 16.12.1916 gefallen; Stederoth Gerd, GS-Befestigungstechnik GmbH, Plettenberg, Herscheider Str. 80; Steickmann, Hans, eröffnete im Mai 1927 an der »Umlaufstraße 11« ein Herren-Friseurgeschäft und empfahl sich zum »Ondulieren, Bubikopfschneiden und sämtliche Puppenreparaturen«

Steinbach, Peter, †04.11.2012; Oberstudienrat; vom 01.08.1980 bis zur Pensionierung Ende des Schuljahres 2008 unterrichtete er das Fach Biologie am Albert-Schweitzer-Gymnasium; Gründer der Schüler-Arbeitsgemeinschaft "Schulimkerei"; im Nachruf des Gymnasiums heißt es u. a.: "Wir erinnern uns an ihn als einen stets hilfsbereiten Kollegen, hinter dessen bisweilen schroffen Art sich viel Warmherzigkeit verbarg"; Vorsitzender des Imkerverein Plettenberg; Steinberg, Wilhelm; *01.01.1901 †25.11.1985; Schlosser, in den 20er Jahren im Christl. Metallarbeiterverein aktiv, seit 1924 bei der Fa. Hammerwerk Schulte tätig, 1938 Mitbegründer der betrieblichen Unterstützungskasse, Betriebsobmann, Betriebsratsvorsitzender, seit 1915 Gewerkschaftsmitglied, zuletzt Leiter der Instandhaltung in der Fa. Hammerwerk Schulte, seit 1947 Mitglied der CDU, 1952-1956 Ratsmitglied, 1952-1974 Mitglied des Kreistages Altena und Lüdenscheid, Laienrichter beim Arbeitsgericht, 1953-1974 Mitglied des AOK-Parlamentes, Beiratsmitglied beim Arbeitsamt Iserlohn, Steinhoff, Heinrich; Pfarrer, Pfarrer von Plettenberg, Stifter des Plettenberger Altares und der Katharinenkapelle, um 1459 Kanoniker an der Kirche St. Apostel und St. Gereon zu Köln, Probst am Stift St. Paul zu Worms, Vertrauter und Kammerherr von Papst Pius II. in Rom, Steininger, Rolf; *02.08.1942 Plettenberg; Ordentlicher Universitätsprofessor, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, seit 2008 auch an der Freien Universität Bozen tätig, geb. in Plettenberg/Westfalen; Studium der Anglistik und Geschichte in Marburg, Göttingen, München, Lancaster und Cardiff; Dr. phil. 1971, 1976 Habilitation für Neuere und Neueste Geschichte unter Einschluss der anglo-amerikanischen Geschichte an der Universität Hannover, 1980 Professor an der Universität Hannover, seit 1983 in Innsbruck; 1993 Ruf an die Universität Düsseldorf; seit 1995 Jean Monnet-Professor; Senior Fellow des Eisenhower Center for American Studies der University of New Orleans, im Vorstand der European Community Studies Association; Gastprofessor an den Universitäten Tel Aviv, Queensland (Australien), New Orleans; Aufenthalt als Gastwissenschaftler in Saigon, Hanoi und Kapstadt; Advisory Board Member for H-German; 2005 Verdienstkreuz des Landes Tirol "für Verdienste um die Universität Innsbruck"; 2007 Ruf an die Freie Universität Bozen; Steinmetz, Dr., Praxis in Holthausen, einer der führenden SS-Männer in Plettenberg; war verheiratet mit einer Ring/Siegen; tauchte 1945 unter, ging nach Siegen, wo er eine neue Arztpraxis eröffnete (Quelle: Prof. Erhard Lucas-Busemann, Oldenburg); Steinmetz, Dr.med., Assistenzarzt von Chefarzt Dr. med. Pleuger am Evang. Krankenhaus Plettenberg. Steinweg, Reiner, Dr. jur.; *01.01.1873 - 16.Mai 1920; Rechtsanwalt, heiratete die Tochter des Fabrikanten August Walle, Ida Walle (1883-1957). Stengel, Friedrich; *06.03.1925 Beckum †22.07.2001 Hamm; Baumeister; Werkleiter, später Geschäftsführer der Stadtwerke (1959-30.03.1981); Stenografenverein Stolze-Schrey Plettenberg; Heinrich Osterhage meldet für den 29.05.1920 eine geschlossene Vereinsfeier im »Weidenhof« an; Vors.: Gustav Groll, Oestertalstr. 10/1 (1928); Schriftführerin: Frl. Hedwig Rauterkus, Alleestr. (1928); Vereinslokal: Aug. Herzhoff, Herscheider Str. (1928); 1931: Vors. Gustav Groll Oestertalstr. 10/1, Vereinslokal Aug. Herzhoff Herscheider Straße; Stenographenverein "Gabelsberger" Elsethal; Vors.: Ernst Bröcker (1928);

Stenographenverein "Gabelsberger" Plettenberg, gegr. 1883; später "Stenographenverein Plettenberg"; ab August 1905 ist das Vereinslokal Hotel Böley (1905-1909), Restaurant Adolf Menschel (1910-?); lt. einem Schreiben v. 31.01.1918 soll der Verein seit 35 Jahren bestehen, Unterschrift: Richard Schulte; am 24.08.1905 meldet Schriftführer W. Meyer (der zugleich Schriftführer im Club »Tadellos« ist) den Umzug ins Hotel Boeley; am 16.09.1923 findet ein Wettschreiben aus Anlaß des 40jährigen Bestehens statt, zu dem der »Gesangverein der kaufmännischen Vereine« singt (gez.: Heinrich Schulte); der Verein zählte im Juli 1912 insgesamt 63 passive und 21 aktive Mitglieder; Vors.: Carl Reinländer (1883-), R. Röwenstrunk (1912); Literatur: 75 Jahre Stenographenverein Plettenberg (1883-1958); Step-Aerobic-Gruppe des TSV Oestertal; gegr. 1995; Leitung: Tanja Liebig (1995-) Stephan, Werner; Justizoberamtsrat, †22.07.2006; seit dem 01.10.1949 im Justizdienst tätig; Geschäftsleiter des Amtsgerichts Plettenberg (01.01.1957-); 2003 für 50-jährige Mitgliedschaft im SGV geehrt;

Stephansdachstuhl; war ursprünglich im Maschinenhaus der Firma Graewe & Kaiser in Eiringhausen eingebaut, wurde unter Denkmalschutz gestellt, beim Abriss von Graeka gerettet, cadmiumrot gestrichen und am Alten Markt in der Stadtmitte neu aufgebaut und mit einem Glasdach (17 x 15 Meter) überbaut; die erste Veranstaltung unterm Stephansdachstuhl fand am 25.08.2003 statt; den Standort Alter Markt hatte die Verwaltung vorgeschlagen, 156.000 Euro wurden dafür im Haushaltsplan 2003 ausgewiesen und per Kredit finanziert, weitere 65.000 Euro kamen von Graeka-Investor Bernhard Röllinghoff, der dadurch bei den Planungen für das neue Einkaufszentrum (u. a. Toom Baumarkt, Lidl, Kaufpark, Freßnapf) freie Hand hatte und das Kesselhaus abreißen konnte; ursprünglich war vorgesehen, den aus dem Graeka-Maschinenhaus stammenden Stephansdachstuhl in den Supermarkt zu integrieren; den Zuschuss aus der städtische Denkmalpflege eingerechnet hat die Überdachung rund 226 000 Euro gekostet; im Dezember 2005 blättert die cadmiumrote Farbe am Dachstuhl ab; im Dezember 2005 baute der Citywerbering erstmals eine Budenstadt im Rahmen des Weihnachtsmarktes unterm Stephansdachstuhl auf; Sterbekasse Graf-Engelbert-Platz; aus zwei Mitgliedern (Peter Niggemann, Karl-Hermann Klassen) bestehende Jux-Vereinigung "auf Gegenseitigkeit" mit dem einzigen Ziel, das beim Tode eines Mitglieds angesparte Geld in "Pils und Korn" umzusetzen. Sterbeunterstützungskasse für die Stadt Plettenberg, gegr.01.01.1952?; Vors.: Robert Adolf Heßmer Sterbeunterstützungskasse für die Stadt Plettenberg. JHV am 17.03.1995 im Hause der Arbeiterwohlfahrt Plettenberg, Brachtstr.4-6. Stern-Apotheke, Inh.: Apothekerin Christine Ortner, Brockhauser Weg 5; eingetragen ins Handelsregister unter HRA 656 am 13.03.1961; Sternberg, Adolf, gründete 1919 eine Schmiede an der Herscheider Straße; am 15.11.1938 mußte er die Fabrik mit Wohnhaus (für 17.000 RM) sowie Maschinen und Werkzeuge (18.500 RM) an den Schlosser Friedrich Müller (Hammerwerk Müller) verkaufen; am 20.09.2005 benannte der Rat die kürzere der beiden Erschließungsstraßen im Baugebiet Osterloh-West in "Adolf-Sternberg-Straße"; Sternberg sei in der Nazidiktatur gezwungen worden, seinen Besitz zu verkaufen, mit 74 Jahren deportiert und in Minsk vergast worden; Sternberg, H.; Inhaber Kaufmann Herz Sternberg (eingetragen ins FR Bd.9 Bl.230 am 18.07.1886); nach dem Tode von Herz S. ist das Unternehmen auf dessen Witwe Adelheid, geb. Oppenheim, sowie die Kinder Adolf, Klara, Selma, Max, Otto und Paul übergegangen (FR Bd.3 Bl.212 vom 19.06.1894); am 18.04.1907 ist die Firma auf die Kaufleute Adolf u. Max Sternberg übergegangen (HRA 49); zum 01.03.1907 ist die Gesellschaft in eine oHG umgewandelt, Inhaber Adolf Sternberg und Kfm. Wwe. Sternberg; die Gesellschaft wird am 05.06.1925 aufgelöst, Adolf Sternberg ist jetzt alleiniger Inhaber; Prokura: Ing. Herbert Sternberg (1935-); übertragen ins HRA 353; Sternberg Wwe.Isaak, Fa.; Inhaber war die Witwe des Kaufmanns Isaak Sternberg, Henriette, geb. Neukamp; eingetragen ins FR Bd.IV Bl.245 am 10.12.1896 (übertragen ins HRA 84 am 20.06.1907); Sternberg, Max; ehem. jüdischer Bewohner der Stadt; Besitzer eines Manufakturwaren-Geschäftes in der Wilhelmstraße (Adolf-Hitler-Str. 24); das Geschäfthaus mußte am 14.11.1938 von Dina Sternberg geb. Löwenstein für 34.000 RM an Ernst Henn aus Holthausen veräußert werden; Max Sternbergs Geschäft wurde auch als "der untere Sternberg" bezeichnet; der "obere Sternberg" (Erich Sternberg) war an der Einmündung Neuestraße - dieses Haus ging am 05.08.1938 durch Kauf an die Stadtsparkasse; Sternsinger der Kath. Kirchengemeinde Plettenberg: Motto im Jan.1995: Kaya Kwanga - Heimat für alle, damit Kinder heute leben können." In den Kirchengemeinden St.Bonifatius, St.Laurentius, St.Johannes Baptist und St.Maria Königin ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus und verkünden die Weihnachtsbotschaft. Die Haustüren werden mit dem Segensspruch "19+Christus+Mansionem+Benedicat+95" (=Christus segne dieses Haus) versehen. ST, 09.01.1995. Stichlinge: Theatergruppe der VHS Plettenberg. 1994 gab sie mit "Schwarzenbach im Umweltfieber" ihre erste Aufführung. Legte sich danach den Namen "Stichlinge" zu. Die Theatergruppe führt am 26.März 1995 das Stück "Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt auf; am 07.11.1999 Aufführung des Stücks "Der Weltmeister" von Günther Beth und Günter Rudorf mit Parallelen zu lokalen Ereignissen; Stiefelhagen, Adolf; Lehrer am Gymnasium, geb. Hülsenbruch/Gummersbach; Lehrtätigkeit in Köln, Simmern, Gummersbach; kam 1930 nach Plettenberg, wo er Ende März 1955 sein 25jähriges Wirken am Pl.Gymnasium feiern konnte; Stiefelhagen, Helga; eröffnete im März 1954 an der Gartenstraße die erste Kunstgewerbestube, eine Kombination aus Bücherstube und Kunstgewerbehaus; ausgestellt sind auch Werke heimischer Künstler; im April 1960 Umzug der Bücherstube zum Maiplatz; Stiftstraße, später Wilhelm-Seissenschmidt-Straße; Stiftung C. Meuser, errichtet 1913; Ehrenbürger Carl Meuser schenkte der Stadt aus seinem Erbe 4000 Mark, damit Wege, Bänke und der Springbrunnen im Hestenberg unterhalten werden können; die Stadt legte das Geld als "C. Meuser'sche Stiftung" an und versprach, die Zinsen im Sinne des Stifters zu verwenden; Stiftung Wilh. Seißenschmidt, zugunsten der Betriebskrankenkasse H. B. Seißenschmidt; infolge Auflösung der Betriebskrankenkasse 1932 fiel die Stiftung (10.000 Mark) satzungsgemäß an die Stadt zugunsten notleidender Bürger; infolge der Währungsreform war der Betrag 1955 auf 240 DM geschrumpft; die Stiftung wurde im Februar 1955 aufgelöst und der Restbetrag an bedürftige Bürger verteilt; Stimmanns Hof, lag in Eiringhausen an der Einmündung Reichsstraße/Bachstraße; "Stimmanns Miste" wurde im Mai 1951 geräumt; das Hinweisschild »Zur Stadtmitte« unmittelbar an der Bruchsteinmauer des Hofes änderte die Eiringhauser Jugend regelmäßig in »Zur Stadtmiste« um; abgerissen wurde der Hof um 1962; Stimmnägelfabrik Plettenberg GmbH, Grünestr. 23/1, Geschäftsführer: Ernst Koch (1928); Stittich & Co., Kommanditgesellschaft, Pl.-Bhf., Fa.; gegr. 01.11.1904; Inhaber Bautechniker Paul Stittich (Eiringhausen); eingetragen ins HRA 26 am 04.11.1904; der Holzhändler Ludwig Vetter (Eiringhsn.) ist Kommanditist mit einer Vermögenseinlage von 5.000 Mark; Prokura: Holzhändler Ludwig Vetter (1904-1909); die Gesellschaft ist aufgelöst, die Firma erloschen am 19.04.1909; Stock, Heinrich: 40jährige aktive Mitgliedschaft beim Plettenberger Weihnachtschor (1994). Störmann, Sören; nahm im Febr.1995 am Schüler-Sportfest der LG Olympia Dortmund in der Helmut-Körnig-Halle teil, wo sich Nachwuchsathleten aus ganz NRW und den Benelux-Ländern dem Wettkampf stellten. Siegte in Weitsprung mit 4,20 m und im Endlauf über 50 m in 7,4 Sekunden. ST, 28.02.1995.

Stöter-Tillmann, Heinrich; Holzgroßhandlung, Barackenfabrik, Werk und Büro "Hüinghausen bei Plettenberg";

Stolpersteine, am 27.11.2008 wurden in Plettenberg erstmals sechs „Stolpersteine“ in der Innenstadt verlegt. Mit diesen Mahnmalen erinnert die Stadt Plettenberg auf Anregung von Anne Schulte-Lefebvre (Zürich, gebürtig aus Himmelmert) an ehemalige Mitbürger, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig und allein zwischen 1995 und 2008 in fast 200 deutschen Städten und Gemeinden sowie im europäischen Ausland gesetzt worden. Die ersten Gedenksteine erinnern an die ehemaligen jüdischen Mitbürger Julius und Olga Bachrach, Hugo und Johanna Neufeld, Meta Lievendag und an das Schicksal von Jakob Kurth; Schülerinnen und Schüler von Plettenberger Schulen schilderten die Lebensgeschichten der Verfolgten, diese Lebensgeschichten wurden anschließend in Form von Gedenkblättern in einem Gedenkbuch im Plettenberger Stadtarchiv hinterlegt;

Stracke, Friedrich Wilhelm: 40jährige aktive Mitgliedschaft beim Plettenberger Weihnachtschor (1994). Straftaten: Nach den kriminalstatistischen Angaben für 1994 wurden in Plettenberg und Herscheid 2.033 Straftaten verübt (1993: 1943 Straftaten). Die Aufklärungsquote lag bei 45,3 % (922 Fälle). Im Vorjahr wurden lediglich 795 Straftaten aufgeklärt (40,9 %). Von den 2.033 Straftaten konnten 1.262 als Diebstahls- und Eigentumsdelikte eingeordnet werden (62 % der Fälle). WR, 23.02.1995. Straße der S.A., im Mai 1945 wieder umbenannt in Grünestraße Straßen; 1840-1841 wird eine "chaussierte Straße" von der Stadtmitte zur Lenne nach Eiringhausen angelegt; 1842-1845 wird die Straße von Lüdenscheid über Herscheid nach Plettenberg gebaut; 1857 Baubeginn der Oestertalstraße; Straßenbeleuchtung, 1866 werden die ersten Petroleumlampen zur Straßenbeleuchtung aufgestellt; 1895 sind 124 Petroleumleuchten zur Beleuchtung der Plettenberger Straßen in Betrieb; am 5. März 1898 wird Plettenberg erstmals mit elektrischem Strom für die Straßenbeleuchtung versorgt - 3 Bogenlampen und 86 Glühbirnen beleuchten die Straßen;

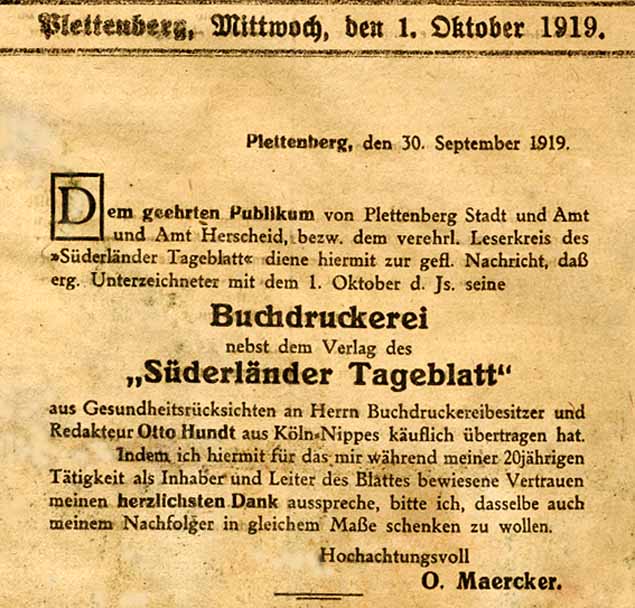

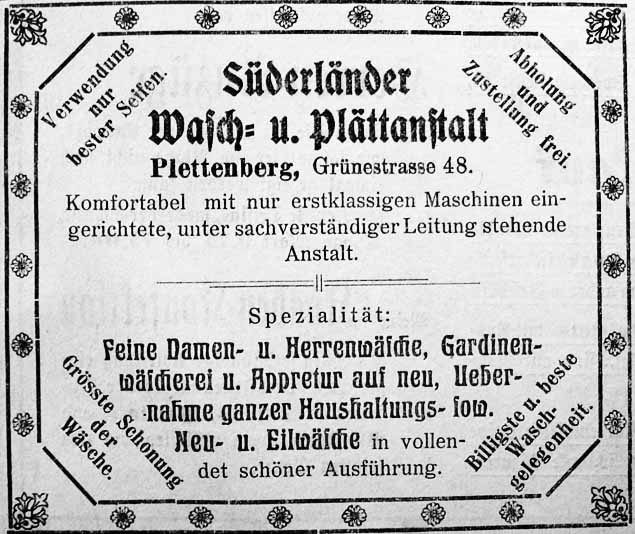

Straßenmeister; Straßenmusikanten; im August 1950 wird der "musikalische Tag", an dem Straßenmusikanten in der Stadt frei spielen dürfen, wegen des gewachsenen Umfang des Wochenmarktes am Freitag von Freitag auf Mittwoch verlegt; Straßennamen waren 1863 eingeführt, nachdem die Durchnummerierung der Häuser durch zahlreiche Neubauten zu einem unübersichtlichen Zahlenwirrwarr geführt hatte; Straßennetz; das Straßennetz in Plettenberg umfaßt 1993 u. a. ca. 113 km Gemeindestraßen, ca. 51 km Verbindungswege und ca. 9 km Fuß-/Radwege; Strauß, Edith geb. König; *08.10.1912 Plettenberg †18.02.2005 Dortmund; Junglehrerin an der Ev. Volksschule Eiringhausen (Breddeschule), Handarbeitslehrerin, führte das Pausenturnen ein; Streetball-Sportler; im Herbst 1994 erhielten die Mitglieder der Gruppe "Offener Treff" der Kreuzkirche Eschen von der Stadtverwaltung einen Streetball-Korb spendiert. Seitdem treffen sich dort regelmäßig Jugendliche zu Übungsstunden und Wettkämpfen. Gründer des "Offenen Treffs" und sportlicher Berater ist Christoph Otminghaus, der diese Aktivitäten als Teil seiner christlichen Jugendarbeit versteht. Mittlerweile denkt man schon an die Austragung von Turnieren. Stromversorgung der Stadt Plettenberg: Auf der Hauptversammlung der SPD Anfang März 1995 äußert sich Fraktionschef Wolfgang Schrader zum Thema "Stromversorgung in Plettenberg". Konzessionsvertrag mit der Elektromark läuft aus. Eine Übernahme der Stromversorgung durch die Stadtwerke lehnte er ab: "Die Risiken dabei sind unüberschaubar und nicht zu verantworten!" Stross, Walter; Teppiche-Bodenbeläge, Mittelstr. 5; Strub, Gerhard, Kantor der Ev. Kirchengemeinde Christuskirche, Amtseinführung am 01.02.1981; Struchtemeier, Julius; *09.04.1869; Amtmann (1906 - 1919) "Stuckenförster", Spitzname von Johannes Schröder; Studienhaus Hof Sonneborn eV, gegr. Herbst 1979; Leitung: Brigitte Römer-Kutscher, Norbert Kutscher; staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung im ehemaligen landwirtschaftlichen Hof Sonneborn (Sonneborn 4) mit mehreren Zimmern für Kursteilnehmer und eigener (auch vegetarischer) Küche; als gemeinnützig anerkannt; "Stünneken"; plattdeutscher Plettenberger Ausdruck für eine religiöse Unterrichtsstunde; man geht "ins Stünneken"; Stuhldreier, Josef: vgl. Stuhldreier, Metall-Fabrik, Weiße Ahe 9-9a, 58849 Herscheid, Tel.: 02357/ 2294. Stuhlmann, Gerhard; *18.03.1870 Dreislar †08.04.1941 Winterberg; Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (06.05.1915-28.01.1925); geweiht 19.03.1896 in Paderborn, Kaplan in Dortmund (1896-1899), Kaplan in Herford (1899-1906), Kaplan in Gelsenkirchen-Ückendorf (1906-1911), Pfarrer in Zeitz (1911-1915), Pfarrer in Winterberg (1925-1941); im Verwaltungsbericht der Stadt 1914/1915, S. 25, steht: am 17. Juni 1915 trifft Pfarrer Stuhlmann aus Zeitz/Sachsen, gebürtig aus Medebach, hier ein - vor der Kirche haben 100 weißgekleidete Mädchen und die übrigen Schulkinder Aufstellung genommen; Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Plettenberg. Ansprechpartner: Sabine Barth unter der Rufnummer 9540-12; Heinz König mit der Telephonnummer 9540-21. Sudetendeutsche Landsmannschaft, gegr. im Mai 1951; rd. 120 Sudetendeutsche waren zu diesem Zeitpunkt in Plettenberg ansässig; Süderland, Zeitschrift des Kreisheimatbundes Süderland -Heimatland, heimatkundliche Beilage des Süderländer Tageblatt, erscheint seit 1951 in unregelmäßigen Abständen;

Süderländische Geschichtsquellen, Titel einer Buchreihe von E. Dösseler; Südstraße, der untere Teil der Rittershausstraße (zwischen Fa. Nebel und dem →Düppenhaus) hieß früher Südstraße; Südwestafrikastraße, im Mai 1949 umbenannt in Zeppelinstraße; Süggelsiepen, Platz in der Papenkuhle, an dem im Mai 1957 ein Schießstand von Kyffhäuserkameradschaft und Hegering Plettenberg in Betrieb genommen wurde;

Sünderländer Jahresblatt, Stimme von Eiringhausen - Echo von Plettenberg; humoristische Biergerichtszeitung des Schützenvereins Eiringhausen; Suhre, Hans-Dieter; (1942-1994) Prokurist der Firma Wilhelm Schulte-Wiese GmbH & Co.KG in Plettenberg-Himmelmert, bei der er seit 1957 tätig war. Sulies, Gerda: Vorsitzende der Frauenhilfe Plettenberg-Unterstadt. Sunderdiek, Norbert; Techn. Beigeordneter der Stadt Plettenberg (1993-); gehörte mit Walter Stahlschmidt und Wolf-Dietrich Groote zum Planungstrio "Stadtsanierung"; Sundhelle, Siedlung; 1938 wurden die ersten 11 Kleinsiedlungs- und 11 Genossenschaftsdoppelhäuser mit 44 Wohnungen fertiggestellt; 20 Häuser lagen an der Litzmannstraße (Sundheller Straße), 2 Genossenschafts-Häuser an der Mackensenstraße (Bergstraße); die Besitzer waren Paul Groll, Jos. Dörr, Jul. Bornemann, Ed. Zarges, Just. Petry, Ernst Seuster, Ernst Nölle, Fritz Heese, Wilh. Schmidt, Heinr. Klünker und Alfred Haarmann; die Kleinsiedler-Häuser wurden von einer Dortmunder Baufirma errichtet, die 11 Doppelhäuser der Baugenossenschaft wurden von der Fa. Wilh. Schmidt, Plettenberg, errichtet; wo früher Viehweiden und Getreidefelder waren, entstand ein neuer Stadtteil; SURVIVORS, gegr. 1991; Selbsthilfegruppe für Frauen, die in ihrer Kindheit sexuell mißbraucht worden sind; am 18.01.1992 "Tag der offenen Tür" zum 1jährigen Bestehen; wurde von Beate Brune ins Leben gerufen; die Mitglieder treffen sich einmal in der Woche, um durch Gruppentherapie ihre Vergangenheit, die in der Kindheit gemachten negativen Erfahrungen besser verarbeiten zu können; SV →Sportverein, Sportvereinigung SVA- Südwestfälische Handelsges. der Verbraucher AG, Fa.; HRB 315; Prokura: P. Heinrich Amtenbrink (-1996); Swart, Georg; * 21.09.1880; Dr.med., Leitender Arzt des Evang. Krankenhauses Plettenberg, verheiratet mit Emmy (geb.11.Juli 1889). Ab 1909 war Dr. Swart im jährlichen Wechsel mit Dr. Möller Hausarzt des Krankenhauses. Im Ersten Weltkrieg /1914-1918/ war er als Militärarzt tätig. Übernahm anschließend wieder die Leitung des Krankenhauses bis 1923. Wurde für kurze Zeit von Dr. med. Schlosser abgelöst, der im Jahre 1924 einem Mordanschlag zum Opfer fiel. In der Zeit von 1924 bis 1929 und 1931-1932 war er für kurze Zeit wieder Hausarzt des Evangelischen Krankenhauses. Switaiski, Siegfried; Mitbegründer der Ortsgruppe Plettenberg des Reichsbundes am 01.04.1947; am 15.07.1995 mit dem Ehrenschild des Reichsbundes ausgezeichnet für 40jährige Mitarbeit im Vorstand des Ortsverbandes und im Kreisvorstand; Mitbegründer der Versehrtensportgemeinschaft, seit 1992 dort Ehrenvorsitzender; Mitglied im Behindertenbeirat des MK (1985-1994); Bundesverdienstkreuz (20.10.2000)

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |