|

Plettenberger Stiftungen werden gerne genutzt - aber die Stifter kennt kaum jemand Stiftungsgeld für Springbrunnen, Sportler, Krankenhaus und erwerbsunfähige Mitbürger

Von Horst Hassel

A. und N. Iber-Stiftung

Die Wilhelm Seissenschmidt'sche Stiftung

Zu den bekanntesten Stiftungen heimischer Gönner, die durch erfolgreiches Wirken zu

stattlichen Vermögen gekommen sind, gehört die "Wilhelm Seißenschmidt'sche Stiftung".

Unter diesem Namen war das Krankenhaus an der Wilhelm-Seißenschmidt-Straße (heute,

im Jahre 2010, "Matthias-Claudius-Haus") bis in die 1970er Jahre bekannt. Lange Jahre hatte man in

Plettenberg für den Bau eines Krankenhauses gesammelt (seit 1887 auch durch C. Meuser,

siehe unten), doch es kam nicht genügend Geld

zusammen, um an eine Realisierung denken zu können. Weihnachten 1893 schenkte Wilhelm

Seissenschmidt dann der Evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg das Grundstück sowie den erforderlichen

Betrag zu Bau und Einrichtung des Krankenhauses. Am 2. Dezember 1894 wird das Haus eingeweiht.

Als zweitälteste Stiftung ist eine weitere "Seissenschmidtsche Stiftung" in

Plettenberg bekannt. Dabei handelt es sich um ein von dem Ehepaar Wilhelm Seißenschmidt

im Jahre 1899 gestiftetes, mit den bereitgestellten 30.000 Mark errichtetes Gebäude an

der Einmündung Dingeringhauser Weg/Grafweg ("Karlsplatz"). Im Jahre 1900 erfolgte die

Einweihung im Beisein des Stifters und Erbauers, der den Schlüssel für das Gebäude an

Bürgermeister Posthausen überreichte. Weil gemäß Stiftung nur sozial schwache Bürger in

dem Haus untergebracht werden durften, nannte der Volksmund das Gebäude schnell »Armenhaus«.

In der Schenkungsurkunde heißt es unter den Punkten 3 und 4 übrigens: "In dem Haus sollen

nur arbeits- und erwerbsunfähige Personen Aufnahme finden, worüber der Magistrat zu entscheiden

hat, letzterem steht auch allein die Verwaltung zu". Einer Maßgabe der Stiftung von Wilhelm

Seißenschmidt wurde später nicht mehr gefolgt: "Die anzubringende Inschrift 'W. Seißenschmidtsche

Stiftung" ist dauernd zu unterhalten". Irgendwann in den 1960er Jahren verschwand die

Stifter-Aufschrift vom Gebäude, 1981 sollte nach der Planung für die Neugestaltung des

Karlsplatzes das Haus sogar abgerissen werden, die Pläne fanden aber keine Mehrheit im Rat.

Sanitätsrat Dr. Adolf Engelhard-Stiftung

Die William Edenborn-Stiftung

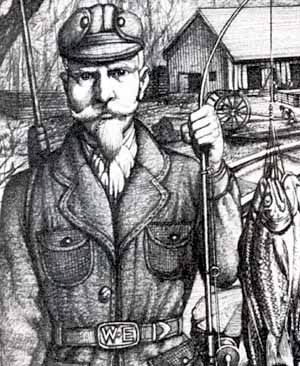

Der am 20. März 1848 in Plettenberg geborene William Edenborn (†14.5.1926 in

Winfield (Louisiana)

hieß ursprünglich Wilhelm Emde. Er war das dritte Kind der Familie des Schneiders und Handelsmannes

Johann Jacob Emde aus Plettenberg. Nach der Volksschule erlernte er das Drahtzieherhandwerk und

wanderte 1866 im Alter von 18 Jahren in die USA aus. Dort nannte er sich William Edenborn. Mit

seiner Geburtsstadt Plettenberg blieb der Erfinder und Unternehmer Edenborn im engen Kontakt. Sein

Reichtum gestattete es ihm, der Plettenberger Bevölkerung mehrfach finanziell zu helfen. 1911

stiftete er den nach ihm benannten "Edenborn-Sportplatz" (damals der erste Fußballplatz für die im

gleichen Jahr gegründete Sportvereinigung Plettenberg 1911, heute Tennisplatz).

Die Vorwerck - Seissenschmidt-Stiftung

Die Hohage-Stiftung

Dr. Bürger, Richter in Hamm und Presbyter der Evangl. Kirchengemeinde Plettenberg (aus

Hülschotten) schuf 1996 erstmals eine Satzung für die "Hohage-Stiftung" in der Evang.

Kirchengemeinde. Die Stiftung steht nach genau festgelegten Regelungen den Pfarrern der

Gemeinde zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien zur Verfügung und soll aktuell einem

Wert im siebenstelligen Euro-Bereich entsprechen.

Die Anneliese Ohm-Stiftung

Die Mendritzki-Stiftung

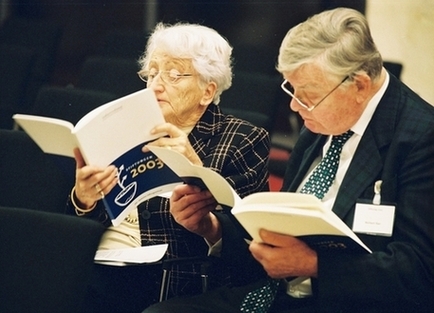

Es war ein historischer Moment, als am 15.12.2006 in der Kanzlei des Notars Joachim Schade nach

112 Jahren die Evang. Kirchengemeinde ihren Anteil am Krankenhaus an die Mendritzki-Stiftung übergab.

Für die Mendritzki-Stiftung war der Stifter, Unternehmer Reinhold Mendritzki, persönlich zur Vertragsunterzeichnung

erschienen (Foto re.). In der "Mendritzki-Stiftung" werden die Aktivitäten der Initiative Krankenhaus Plettenberg

und das Engagement Reinhold Mendritzkis gebündelt. Die schon im April 2006 gegründete

„Reinhold-Mendritzki-Stiftung“ investierte 1,3 Millionen Euro für die Krankenhaus-Anteile. Die

Stiftung ist seitdem Partner der Stadt Plettenberg. "Gesellschafterinnen" sind mit einem Anteil von

50,15 % die Stadt Plettenberg und mit einem Anteil von 49,85 % die Mendritzki-Stiftung.

Die Friedrich-Wilhelm-Berges-Stiftung

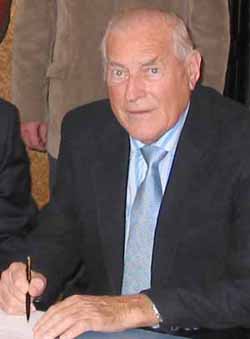

Hanne-Liese Berges (*04.10.1922 †30.06.2009) vermachte 2009 in ihrem Testament eine Summe von ca.

16 Millionen Euro zur Gründung einer Stiftung, die den Namen ihres Vaters Friedrich Wilhelm

Berges-Stiftung trägt. Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung von

älteren Menschen, der Altenhilfe und der Krankenpflege. Als Empfänger sind das Matthias-Claudius-Haus

und die Altenpflegestation des Krankenhauses auserkoren. Die Stiftungserlöse dürfen aber nicht für

Investitionen oder den Unterhalt verwendet werden, sondern nur für Dinge, die den Bewohnern den

Aufenthalt angenehmer machen. Wer aber war Hanne-Liese Berges? Die Stiftung

wurde mit großem Wohlwollen begrüßt, an der Stifterin, die 1978 in der Firma Rasche Nachfolgerin

ihres Vaters als Geschäftsführerin wurde, hat offensichtlich niemand Interesse . . .

Quelle: Stadtarchiv Vermögensssachen Akte C 312, Annahme einer

Stiftung des Fabrikanten Meuser, angefangen 1910; Text: H. Hassel, 19.01.2010

Die "C. Meuser'sche Stiftung"

Von Horst Hassel

Er war erster Ehrenbürger der Stadt, langjähriger Vorsitzender des Verschönerungsvereins

(Vorläufer des SGV), Stadtverordneter, Firmenchef des zeitweilig zweitgrößten Betriebes

im Stadtgebiet, Vorsitzender und Ehrenvorsitzender der Plettenberger Schützengesellschaft,

setzte sich für den Bau eines Krankenhauses ein, unterstützte die Armen und vermachte

in seinem Testament der Stadt Plettenberg 4000 Mark für den Unterhalt der Wege und Bänke

sowie des Springbrunnens im Hestenberg. Die Stadt versprach, das Geld zinsbringend in

der "C. Meuser'schen Stiftung" anzulegen und den Zinsertrag "im Sinne des Stifters"

zu verwenden.

Carl Meuser wurde am 03.03.1832 in Plettenberg geboren. Er war der Sohn des Drechslers und

Bäckers Johann Peter Meuser (1784-1840), der aus Altenstedten bei Königsberg nach Plettenberg

gekommen war. Sohn Carl Meuser hatte ursprünglich das Sattlerhandwerk erlernt. Dann erfand

er einen Beschlag für Liegestühle, die er zunächst in einer Kleinwerkstatt am Kirchplatz

herstellte. 1857 heiratete er Caroline Gregory (sie war 1865 Königin auf dem Schützenthron)

und gründete im selben Jahr einen Industriebetrieb

für Bau- und Möbelbeschläge. Da er keine Wasserrechte besaß, musste er seinen Betrieb mit

Dampfkraft ausstatten. Mittels eines Dynamos konnte er mit Hilfe der Dampfkraft als einer

der ersten im Stadtgebiet sogar Strom erzeugen.

Fabrikant Meuser engagiert sich auch in der Stadtverordneten-Versammlung (1864-1871),

wird dann sogar Mitglied des Magistrats (was einem ehrenamtlich tätigen Beigeordneten

entspricht) und lenkt in dieser Funktion 30 Jahre lang (1871-1901) die Geschicke der

Stadt entscheidend mit. Eines seiner Hobbys ist die Anlegung von Wanderwegen im nahen

Hestenberg. Er lässt Bänke aufstellen und legt den Springbrunnen an. Zu der Zeit ist er

Vorsitzender des Verschönerungsvereins Plettenberg, dem Vorläufer des SGV.

In jener Zeit (1869-1893) ist er auch Vorsitzender der Plettenberger Schützengesellschaft,

wird 1893 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Lange vor der Gründung der Lenne Elektrizitätswerke

lässt er einmal eine Elektroleitung von seiner Fabrik an der Kaiserstraße zum Wieden legen,

damit man dort das Schützenfest erstmalig bei elektrischer Beleuchtung feiern kann. Seit 1887 sammelte Meuser Spenden

für den Bau eines Krankenhauses. Auch zeigte er sich gegenüber seinen Arbeitern und den

Armen der Stadt sehr großzügig, indem er ihnen immer wieder Geldbeträge und Heizmaterial

(Kohlen) zukommen lässt. 1895 ist er auch Mitbegründer der Plettenberger Straßenbahn AG.

Die Stadtväter wissen den unermüdlichen Einsatz von Carl Meuser zu würdigen: anläßlich

seiner Goldenen Hochzeit am 19.03.1907 ernennt man ihn zum ersten Ehrenbürger der Stadt.

In dieser Zeit, genau am 30. November 1907, setzt Carl Meuser gemeinschaftlich mit seiner

Frau Caroline sein Testament auf. Als Carl Meuser am 25.07.1910 stirbt, erfährt die Stadt

Plettenberg, dass sie in seinem Testament bedacht wurde. Mit Schreiben vom 9. August 1910

informiert das Königliche Amtsgericht wie folgt:

Auf der Rückseite dieses Schreibens ist der Magistratsbeschluss vom 4. Oktober 1910

festgehalten. Er bringt Licht in das Verfahren und macht deutlich, warum die Stadt

über den Testamentsinhalt informiert wurde:

Der verstorbene Fabrikant Carl Meuser hat in dem mit seiner Gemahlin unterm

30. November 1907 errichteten Testament dem Erben, Prokurist August Walle hier,

aufgegeben, der Stadtgemeinde Plettenberg ein Kapital von 4000 M. zur Instandhaltung

der Wege und des Springbrunnens im Hestenberg zu zahlen. In der Annahme, dass Herr

August Walle das Erbe antritt, wird das Geschenk des Herrn Meuser gerne und dankend

angenommen.

Am 10. Oktober 1910 fragt Bürgermeister Köhler im Namen der Stadt Plettenberg beim

Königlichen Amtsgericht nach, "ob Prokurist August Walle das Erbe angetreten hat?".

Die Antwort des Königlichen Amtsgerichtes (gez. Tillmann) lautet: "Wir stellen fest,

dass Herr August Walle nicht als Erbe, sondern als Vermächtnisnehmer durch eigenhändiges

Testament des C. Meuser eingesetzt ist. Erbe ist die Witwe Meuser."

Hat das Königliche Amtsgericht recht? Ein Blick in den Wortlaut des Testamentes hilft

weiter. In den insgesamt 8 Paragraphen, die für alle Eventualitäten vorsorgen, wird

zunächst unter der Überschrift "Testament der Eheleute Carl Meuser und Caroline geb.

Gregory" festgestellt, dass die beiden

"hiermit folgendes gemeinschaftliches Testament" errichten:

Und nun kommt der Moment, in dem die Stadt Plettenberg bedacht wird: Die Zahlungsverpflichtung,

die Herrn August Walle hiermit auferlegt wird, sind eine Auszahlung von 15.000 Mark

innerhalb 3 Jahren an das Evangelische Krankenhaus zu Plettenberg. Ferner 4000 Mark

der Stadt Plettenberg zur Erhaltung der Wege, Bänke im Hestenberger sowie Springbrunnen.

Am 31. Januar 1911 heißt es in der Sitzung des Magistrats: "Dem Vernehmen nach hat

Herr Walle jetzt das Vermächtnis angetreten." Daraufhin schreibt Bürgermeister Köhler

noch am gleichen Tag an den Kaufmann Walle wegen der "der Stadt Plettenberg zugedachten

Schenkung" und will wissen, "ob Sie das Vermächtnis auf Grund des Testamentes vom

30.11.1907 übernommen haben?" Die Antwort fällt wohl positiv aus, denn am 7. Februar

1911 lautet der entsprechende Ratsbeschluss: "Nachdem Ratsherr (!) August Walle

mitgeteilt hat, dass er das Vermächtnis des Herrn Karl Meuser aus dem Testament

übernommen hat, wird die Schenkung gerne angenommen." Das wird mit Schreiben vom 17. Februar

1911 durch die Herren Köhler, von Banchet, Walle und Reinländer mitgeteilt. Auch die

Stadtverordnetenversammlung fast am 1. März 1911 den Beschluss, die Schenkung "mit

dem Ausdruck herzlichen Dankes" entgegenzunehmen. Unterschrift: Ernst Koch, Geck,

C. Myläus jr., H. Solms. - Hermens, Schriftführer.

Inzwischen hat Bürgermeister Köhler sich bemüht, die "landesherrliche Genehmigung

zur Annahme der Schenkung" zu bekommen. Die Antwort: Eine solche Genehmigung ist

nicht erforderlich, weil die Schenkung den Betrag von 5000 Mark nicht übersteigt.

Nun scheinen alle formalen Hindernisse aus dem Weg geräumt. Doch in den nächsten

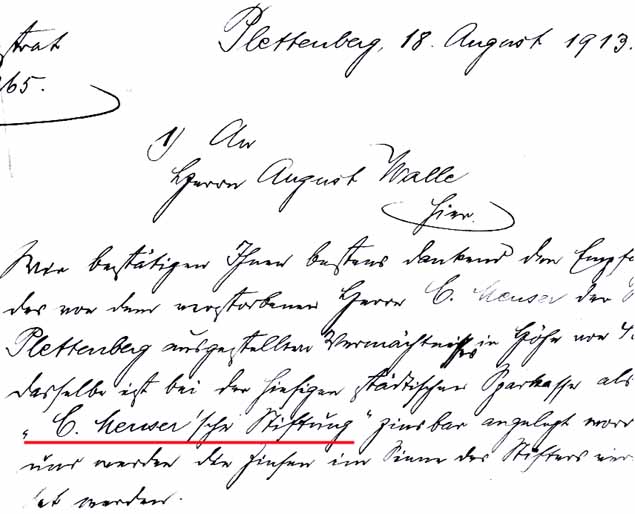

Monaten passiert nichts. Erst am 25. Juli 1913 bekommt die Stadt Plettenberg ein

Schreiben von der Firma C. Meuser, Inhaber August Walle, unterschrieben "in Vertretung

Paul Walle", in dem man versichert, dass der Betrag von 4000 M "bis Anfang August

ausgezahlt wird, da zu diesem Zeitpunkt die Beträge zur Verfügung stehen."

Magistrat und Verwaltung sind ungeduldig. Schon am 2. August fragen sie bei der

Verwaltung nach, "ob Walle gezahlt hat". Hat er noch nicht. Laut Schreiben vom

15. August 1913 muss das Geld dann direkt ins Rathaus gebracht worden sein, denn

in dem Brief mit C-Meuser-Briefkopf heißt es: "Überreiche Ihnen hiermit das

Vermächtnis für die Stadt Plettenberg in Höhe von 4000 Mark."

Und nun wird aus der Schenkung ganz plötzlich eine Stiftung, denn der Beigeordnete

von Banchet verpflichtet die Stadt Plettenberg wie folgt:

Was aus der Stiftung und dem Stiftungskapital geworden ist? Fragen Sie mal nach -

bei der Stadtverwaltung oder bei der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis . . . |