|

Angesichts heutiger Infrarot-, Mikrowellen und Lichtwellenleiter-Techniken

scheint es kaum glaublich, daß wir in Plettenberg vor 100

Jahren noch mit Petroleum-Lampen das Dunkel der Nacht zu erhellen

suchten. Am 2. März 1898 fand eine Besichtigung des Lenne-Elektrizitäts-

und Industriewerk im Baumhof in Siesel statt. Dabei wurde den

erstaunten Mitgliedern des Magistrates demonstriert, wie mit Hilfe

der Wasserkraft über Turbinen und Transformatoren elektrische

Energie erzeugt und dadurch Straßenleuchten zum Erglühen

gebracht und Elektromotoren als Antriebsmotoren genutzt werden

konnten.

An der Schwelle zum zweiten Jahrtausend kann man die technische

Entwicklungsgeschwindigkeit kaum mehr nachvollziehen: vor 100

Jahren gab es in Plettenberg weder Strom noch Telefon, kein Automobil,

kein Flugzeug, kein Radio, erst Recht kein Fernsehen - und von

der Weltraumfahrt phantasierte lediglich ein gewisser Jules Verne.

Dennoch befand man sich 1895 mitten in einer technischen Umbruchphase:

die Plettenberger Straßenbahn (Kleinbahn) hatte gerade ihre

Jungfernfahrt gemacht, die Oestertalsperrengenossenschaft war

gegründet und ein Wasserspeicher im Ebbecketal konzipiert,

die vorbereitenden Arbeiten zum Aufbau eines Telefonnetzes liefen.

Und mitten in diese Aufbruchphase hinein meldete sich aus dem

benachbarten Werdohl eine Firma "Gebr. Brüninghaus &

Co" mit der Absicht, in Siesel ein Werk "zur Lieferung

von Strom zu motorischen und Beleuchtungszwecken" zu errichten.

Keine Frage, diesem interessanten Angebot wollte sich der Plettenberger

Magistrat nicht verschließen.

Am 14. September 1895 traf beim Bürgermeister Posthausen

ein Brief aus Frankfurt ein. Absender war die Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft

vorm. W. Lohmeyer & Co, Höchsterstraße 45. Unter

Hinweis auf die "Lenne-Elektrizitäts- und Industriewerke

Werdohl" (Brüninghaus & Co) bot man ein Komplettpaket

an: die Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie.

Ähnlich wie andere später bei der privaten Versorgung

mit Erdgas, Kernenergie, Kabelfernsehen, Mobilfunk, der privaten

Müllabfuhr oder der Satelliten-Fernseh-Premiere wußten

die Frankfurter Anbieter damals gewichtige Argumente vorzubringen:

1.) Die Gemeinde Plettenberg besitzt keine eigene Gasanstalt (also

auch keine Gasbeleuchtung und kein Gasometer);

Die Plettenberger Magistratsmitglieder wurden zweifellos von diesen

Argumenten überrollt, sofern sie denn überhaupt gewillt

waren, der neuen elektrischen Energie Widerstand entgegenzusetzen.

Die Frankfurter Aktiengesellschaft hatte aber auch ein perfektes

Angebot auf Plettenberg zugeschnitten. Alle evtl. aufkeimenden Fragen

waren schon in einem Anhang zum ersten Schreiben geklärt:

1.) Die Anlage wird von der Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft

Frankfurt in Gemeinschaft mit der Firma Gebr. Brüninghaus

& Co, Werdohl, ausgeführt.

Wie gesagt, der Plettenberger Magistrat wollte sich der neuen

elektrischen Energie nicht verschließen. Gerade sieben Monate

lag das Angebot aus Frankfurt auf dem Tisch, da machte sich die

Stadt sachkundig und fragte am 10. April 1896 in gleichlautenden

Briefen beim Oberbürgermeister der Stadt Cöln und beim

Magistrat in Berlin nach "wie die dortigen Verträge

mit privaten Elektrizitätsgesellschaften aussehen?"

Man erbat sich eine Abschrift der Verträge.

Der Kölner Oberbürgermeister antwortete bereits am 14.

April 1896 kurz und knapp: "Köln hat keinen Vertrag

mit Privat, uns versorgen die städtischen Elektrizitätswerke!"

Brauchbarer fällt dagegen das Schreiben vom 19. April 1896

aus, das "der Magistrat hiesiger Königlicher Haupt-

und Residenzstadt" aus Berlin schickt. Dem Schreiben liegt

eine Abschrift des am 25. August 1888 geschlossenen Vertrages

zwischen der Stadtgemeinde Berlin und der Aktiengesellschaft Berliner

Elektrizitätswerke bei. Nach einigen wenigen Anpassungen

der Berliner Verhältnisse an die Plettenberger Strukturen

dient dieser Vertrag als Verhandlungsgrundlage für die Versorgung

der Stadt Plettenberg mit Strom.

Am 1. September 1896 legten die Lenne-Elektrizitätswerke

der Stadt ihre "Vorläufigen Bedingungen und Tarife für

die Lieferung von elektrischen Strömen" vor. Von der

"Stromerzeugerstelle am Baumhof und Siesel bei Plettenberg"

werde man Stromleitungen "bis zur Grundstücksgrenze

des jeweiligen Kunden unentgeltlich" verlegen. Die jeweiligen

Installationskosten für eine Glühlampe wurden auf 11-17

Mark, für eine Bogenlampe auf 125-160 Mark beziffert. Die

Preisberechnung erfolge nach "1000 Volt-Amperestunden"

also "ca. 1 Kilowattstunde". Eine Kilowattstunde Strom

für die Beleuchtung sollten 60 Pfennig, für die Verwendung

zur Kraftübertragung und Elektrolyse 20 Pfennig kosten.

Was aber ist eine Kilowattstunde in Licht ausgedrückt? Dazu

die Elektrizitätswerke: Eine Kilowattstunde das ist 20 Lampen

a' 16 Normalkerzen eine Stunde lang brennen lassen!" Man

darf annehmen, daß unsere Altvorderen den Umrechnungskurs

"1 Liter Petroleum entspricht wieviel 320 Normalkerzen?"

nicht auf die Reihe bekommen haben.

Wer einen Anschluß haben wollte, mußte sich jedenfalls

auf zunächst drei Jahre zur Stromabnahme verpflichten. Je

nach Abnahmemenge gab es damals bis zu 60 Prozent Rabatt!

Informationsbedarf in Sachen Strom bestand natürlich auch

beim Magistrat mit Bürgermeister Posthausen an der Spitze.

Beigeordneter Meuser, W. Seißenschmidt, Postmeister a. D.

Weiß, W. Allhoff, A. v. Banchet, Apotheker Scheele, W. Gummich

und andere wurden am 16. Oktober 1896 vom Bau-Bureau-Leiter der

Lenne-Elektrizitätswerke, Dr. R. Haas, in das Hotel Schwarzenberg

eingeladen zu einem Vortrag "Die Bedeutung der Elektrotechnik

im Haushalt".

Genau zehn Tage später lag ein Baugesuch von Dr. Haas auf

dem Tisch des Bürgermeisters. Es ging um den Bau für

ein "Gebäude zur Aufnahme der elektrischen Umsetzer-

und Schaltapparate. Das Äußere des Hauses erhält

ein dem Charakter der umliegenden Landschaft entsprechendes gefälliges

Aussehen", versprach der Antragsteller. Handschriftlich ist

auf diesem Antrag vermerkt: "Am 9.11.1896 Baugenehmigung

erteilt für ein Transformatorenhaus unter dem Hestenberg".

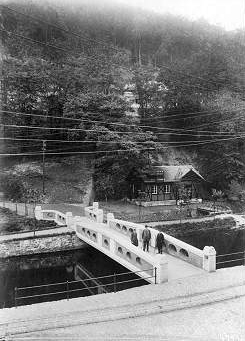

Eine alte Aufnahme von diesem Transformatorenhaus belegt, daß

sich die Lenne-Elektrizitätswerke tatsächlich um ein

gefälliges Aussehen ihrer Trafo-Station bemüht hatten.

Inzwischen hatten in Siesel die Arbeiten für den Bau des

Wasserkraftwerkes und die Verlegung der Strom-Fernleitung von

Siesel zur Stadtmitte begonnen. Doch schon damals waren einige

Plettenberger Bürger auf besondere Weise gegen die dafür

erforderlichen "Eingriffe in Natur und Landschaft",

wie es heute heißt. Bürgermeister Posthausen bekommt

im Februar 1897 ein Schreiben von Dr. Haas, der über Behinderungen

beim Freischneiden von Bäumen klagt. Seine Mitarbeiter seien

am Wall dabei gewesen, Astwerk zur Verlegung der Kupferleitungen

freizuschneiden. "Ein Fabrikant Kühne verbat sich in

energischer Weise jedes Berühren der Bäume" klagte

Dr. Haas: "Das verstehen wir nicht, der Damm ist doch städtisches

Eigentum?!"

Anfang September gibt es erneut Ärger mit einem Anlieger

an der Brachtstraße. Ein "Hausbesitzer Namens Tusch"

verscheucht die Arbeiter, die für das Stromkabel eine Schneise

in die Kastanienbäume auf dem Gehweg schneiden wollen. Dr.

Haas platzt bald der Kragen: "Bei den fortwährenden

Schwierigkeiten, welche uns seitens der Einwohner der Stadt entgegen

gesetzt werden, bitten wir um die geneigte Beihülfe der Polizeibehörde,

da sonst eine einheitliche Straßenbeleuchtung nicht durchführbar

ist!" schreibt er an den Polizeichef Bürgermeister Posthausen.

Den ganzen Sommer 1897 über werden Stromkabel verlegt, Trafo-Häuschen

errichtet und Straßenleuchten installiert. Am 18. Juni 1897

spricht Dr. Haas von einem voraussichtlichen Start der Stromversorgung

"Anfang September 1897".

Bürgermeister Posthausen seinerseits hatte der Ober-Post-Direktion

in Dortmund zwei Tage zuvor versichert "zur Inbetriebnahme

der elektrischen Hochspannungsanlagen wird nicht eher die Genehmigung

erteilt, bis durch Organe der Oberpost-Direktion durch Versuche

festgestellt worden ist, daß die Schutzvorrichtungen den

Reichs-Telegraphen- und Fernsprechleitungen vollständige

Sicherheit gewährt wird".

Wenig später ging man dann auf Nummer Sicher: Die Stadt verpflichtet

sich per Vertrag vom 16. Juli 1897, die Telegraphenlinie vom Postamt

bis zum Kersmeckerweg und vom Postamt bis zum Kirchlöh (Gasthof

Schwarzenberg) unterirdisch - 1 Meter tief, 75 Zentimeter von

der Straßenrinne entfernt - zu verlegen.

Die Stadt schließt dann am 1. September 1897 einen Vertrag

mit den Lenne-Elektrizitätswerken, der ihr die Errichtung

und den Betrieb von 66 Glühlampen und 2 Bogenlampen garantiert.

Bei einer Leistungsaufnahme von 10500 Kilowatt würden Stromkosten

von 6300 Mark anfallen, die vom E-Werk aber großzügig

auf 2000 Mark reduziert werden. "Also über 60 Prozent

Rabatt!" lobt sich das E-Werk, das sonst maximal 33 1/3 Prozent

Rabatt gewährt. Außerdem "stellt die Lenne-Elektrizitätsgesellschaft

mit einem Kostenaufwand von 2400 Mark die Beleuchtungseinrichtungen

her".

Nachdem nun im Straßenbild die elektrische Beleuchtung für

jedermann sichtbar wird, gibt es erste Wünsche nach zusätzlicher

"Erleuchtung". Die Böddinghauser Bürger Wilhelm

Niggemann, Peter Kaiser, Ludwig Bienstein, Gustav Theofel und

Peter Meister beantragen am 29. Januar 1898, eine elektrische

Lampe "für die Kreuzung Böddinghauser und Schwarzen

Weg". Am 20. Februar drängen Anwohner der Kirchstraße

darauf, die "am Nebenhause des Fuhrmanns Heinr. Siepmann

angebrachte Glühlampe zu entfernen und an geeigneter Stelle

in der Kirchstraße, in der Mitte des Hauses des Rendanten

Schöttler und des von Banchet'schen Hauses", anzubringen.

Jetzt sind es nur noch wenige Tage, dann wird erstmals die Straßenbeleuchtung

in Plettenberg erglühen. Der Landrat des Kreises Altena bestimmt

am 26. Februar 1898, daß "die gesamte Anlage von Direktor

Köpke von den städtischen Elektrizitätswerken Dortmund

als Sachverständiger geprüft und den Vorschriften des

Verbandes Deutscher Elektrotechniker vom 23.11.1895 entsprechen

muß".

Am 2. März 1898 fließt erstmals offiziell Strom

aus dem Lennekraftwerk Siesel in die Plettenberger Straßenbeleuchtung.

Direktor Köpke aus Dortmund bescheinigt der Anlage eine hundertprozentige

Funktionsweise und einen hohen Sicherheitsstandard. Die Plettenberger

sind begeistert über das Licht, für das nie mehr Petroleum

nachgefüllt werden muß.

Der Begeisterung für das neue elektrische Licht folgen schon

bald sehr praktische Überlegungen und Wünsche: im Juni

1898 kommt der erste Antrag von den Bürgern Carl Gregory,

W. Schöttler, W. Menschel, Joh. Wisotzky und H. Knepper,

man möge im Lindengraben "noch ein Licht anbringen lassen",

da die Straße "bei schlechtem Wetter des abends nicht

passierbar" sei. Weitere Beleuchtungswünsche folgen.

Es folgt aber auch die erste Stromrechnung an die Stadt! Die wird

prompt nicht anerkannt, woraufhin die Elektrizitätswerke

mit einer Stromsperre drohen. Man sieht sich dann noch vor Gericht

wieder - doch das ist schon wieder eine neue Geschichte. Aus den

68 Straßenleuchten der Startphase sind übrigens im

Jahre 1910 bereits 124 Straßenleuchten geworden. Und heute?

3760!

Im Oktober 1936, so berichtete das Süderländer Tageblatt, wurde

mit dem Haus Radscheller Weg 2 "das letzte Plettenbeger Haus an

die Stromversorgung angeschlossen".

|

In diesen Tagen ist es nun genau 100 Jahre her, daß den

Plettenbergern "ein Licht aufging" und sie der Dunkelheit

Adieu sagten, denn am 2. März 1898 wurden die Plettenberger

Straßen zum ersten Mal elektrisch beleuchtet.

In diesen Tagen ist es nun genau 100 Jahre her, daß den

Plettenbergern "ein Licht aufging" und sie der Dunkelheit

Adieu sagten, denn am 2. März 1898 wurden die Plettenberger

Straßen zum ersten Mal elektrisch beleuchtet.