Saalmann, Mitglied des Magistrats von 1866-1867; Saalmann, Gustav; Apotheker, Stadtverordneter (1875-1880); eingetragen ins FR Bd. II S. 127 am 23.06.1862; die Firma ist erloschen am 23.11.1885; Saalmann, Ludwig, er produzierte von 1878 bis 1882 Schienennägel, seit 1882 (nach Umbau des Werkes und Übernahme durch Mylaeus) Heu-, Düngergabeln und Stahlrechen; Sacht, Peter; Fassondreherei und Blankschraubenfabrik, Bahnhofstr. 29; produziert Gewindespindeln, Gewindestangen, Gewindestifte, Doppelenden, Stiftschrauben, Automaten-Drehteile; 1968/69: Bearbeitungswerkstatt Eschenohler Str. 5;

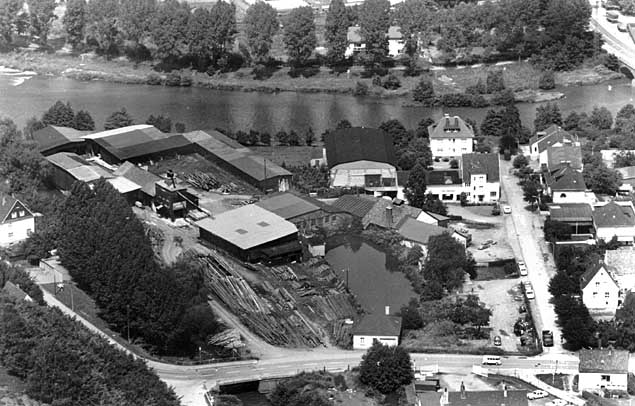

Sägewerk Peter Kaiser, gegr. 01.07.1877 von dem damals 33jährigen Peter Kaiser (†1907); 1876 erwarb er für 4.245 Mark ein Grundstück an der Bahnhofstr. 19 und richtete dort eine Schreinerei und Holzhandlung ein; baute dort ein Haus mit Werkstatt und Wohnung; 1886 Kauf eines Grundstücks am Böddinghauser Weg von Heinrich Prinz für 12.750 Mark, auf diesem Gelände wurde ein Sägewerk, Zimmerei und Bauschreinerei errichtet; 05.06.1889 tritt der älteste Sohn Carl (†1928) und 18.04.1900 Sohn Otto in die Firma ein; 1900 Zukauf von Gelände am Böddinghauser Weg, 1905 Anschluß an die Plettenberger Kleinbahn, 1928 Kauf eines weiteren Grundstücks, 1928/1929 Bau eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße 21; 1930 Aufgabe der Zimmerei, 1939 Fertigstellung des Bürogebäudes, 1940 Aufgabe der Schreinerei; das Sägewerk schließt am 31.07.1989; Sagen aus Plettenberg gibt es in großer Zahl - in ihnen erzählten unsere Vorfahren meist von sagenhaften Ereignissen, unglaublichen Geschehnissen und unerklärlichen Naturereignissen; 1997 gab eine "Projektgruppe Sagen und Märchen" das Buch "Sagen und Märchen rund um Plettenberg" heraus (80 S.);

Sagui, italienischer Eissalon, eröffnet am 3. oder 17. März 1957 in einem Teil der Räume des Cafe Siepmann an der Wilhelmstraße (heute Bahnhofstraße) seine Pforten; 1960 erfolgte der Umzug zum Maiplatz 2 in das Haus Berges; die Familie Sagui stammt aus der Via Sagui in der Stadt Zoppè di Cadore/Prov. Belluno (1500 m hoch gelegen, in der Nähe von Cortina d'ampezzo) und betreibt 2005 die Eisproduktion in vierter Generation; SaHaara, Friseurgeschäft, Kaiserstr. 14; Inh.: Friseurmeisterin Sonja Amatista, eröffnet 03.09.2003; Sahl, Alfred; 1968/69: Bierverlag, Königstr. 39; Sahl, Alfred; 1968/69: Tiefbauunternehmen, Königstr. 39; Sahr, Georg; Leiter der Polizeiinspektion IV Plettenberg (1995-1997) Salon-Orchester Plettenberg, gab im Februar und April 1921 Konzerte; Eugen Löwenthal meldete diese Konzerte für das Orchester an Salz, Fritz, Sonderschullehrer, verläßt Plettenberg im Juli 1970; Samen-Steinmann; im Januar 1955 eröffnet in der früheren Bäckerei Ohle an der Graf-Dietrich-Straße W. Steinmann, der in Altena ein Samen-Fachgeschäft betreibt, ein Filialgeschäft; 1991 übernehmen Karin und Jörg Steinmann das Samen- und Zoogeschäft in vierter Generation; 2001 Teilabriß des Hauses und Neu-/Anbau an gleicher Stelle;

Sammet, Sofie; 1968/69: Spirituosen, Wilhelmstr. 49; Sandforth, Willi; Künstler aus Gütersloh, dessen Arbeiten man an zahlreichen öffentlichen Bauten (Zeppelinschule, Hallenschule, Eschenschule u.a.) findet; Sanierungsbeirat, auf Antrag von Bürgern im Zuge der geplanten Stadtsanierung Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre eingerichtet (im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach dem Städtebauförderungsgesetz); Bürgermeister Heinz Baberg hatte mit Schreiben vom 12.01.1976 zur ersten Sitzung eingeladen, damit Wünsche, Anregungen, Meinungen oder Kritik von Betroffenen in den Entscheidungsprozeß Stadtsanierung - für die Gebiete "Altstadt" und "Grüne" - einfließen können; Mitglieder des Sanierungsbeirates waren neben den Vertretern der Verwaltung (Stadtdirektor Dr. Hans Wellmann, Techn. Beigeordneter Kurt Peter, Walter Stahlschmidt, Wolf-Dietrich Groote, Norbert Sunderdiek) je ein Vertreter der Bereiche a) Elsefluß, Waskebieke, Wilhelmstraße Umlauf; b) Wilhelmstraße, Schwarzenbergstraße, Graf-Engelbert-Straße; c) Graf-Engelbert-Straße, Lindengraben, Grünestraße, Wilhelmstraße; d) Sanierungsflächen östlich des Lindengrabens, außerdem Vertreter des Einzelhandelsverbandes (Heinz Tusch), des Verein Werbung für Plettenberg (Fritz Sperber), des Heimatkreises Plettenberg (Klaus Menschel), des Haus- und Grundbesitzervereins (Peter Priemer), des Mietervereins, der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände - zugleich als Sprecher der Ausländerinteressen, der Architektenkammer (Helmut Teichert) und des Deutschen Gewerkschaftsbundes;

Sankt-Maria-Königin, Kath. Kirche; 26.06.1957 Einweihung (Konsekration) der Kath. Ohler Kirche Sappok, Adelheid: Leiterin des Arbeitsamtes Iserlohn (-1997) und damit auch der Arbeitsamtsnebenstelle Plettenberg; Sassenscheidt, Fritz, Bäckermeister, gründete 1912 eine Bäckerei an der Herscheider Straße; 1958 übernahm Fritz Knippe die Bäckerei, er übergab sie 1968 an Bäckermeister Fritz Schulte; Sattelkammer Die; Inh. Annette Lenci; Reitsportzubehör, Herscheider Str. 134 Sauerländer Heimatkalender, "Der Sauerländer Heimatkalender", erschien 1939-1942 Sauerländer Kleinbahn, →Märkische Museumseisenbahn; im Internet www.sauerlaender-kleinbahn.de; Sauerlandhöhenstraße; tauchte erstmals 1935 in der Verkehrs- und Straßenbauplanung auf; kam 1950/51 infolge Überlastung der Bundesstraße 54 erneut ins Gespräch; sie sollte über die Höhen von Hagen nach Siegen führen; nach Bekanntwerden der Trassenführung setzte stürmischer Protest ein, weil die Entwurfs-Trasse nicht nah genug an Werdohl und Plettenberg vorbeiführte; im April 1956 ist von einer Länge der Straße von 170 km (Hagen-Gießen) und Baukosten von 628 Mio. Mark die Rede; Sauna; Ende Januar 1951 eröffnet Raymund Brockhaus in dem Fachwerkhaus Schmidt an der Bahnhofstr. 6 (neben dem Gasthof "Zur Lennebrücke") eine Sauna-Badeanlage, eine der ersten im Kreis Altena, die erste im gesamten Lennegebiet; Robert Prussak ergänzt: "Das Haus Schmidt an der Bahnhofstraße war schon der 2. Standort der Heilpraxis Raimund Brockhaus. Der erste Standort war in einem Nebengebäude des Kaltwalzwerkes Brockhaus auf der Bredde. Nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft kam, eröffnete Raymund B. ca. 1947/48 seine Praxis. Mir ist allerdings nicht bekannt, ob dort auch eine Sauna betrieben wurde, aber Massagen usw. führten er und seine Frau dort aus. Landläufig wurde er als 'Dr. Unblutig' bezeichnet." Sauna im Hallenbad, eröffnet am 15.04.1971; bis 1996 von insgesamt fünf privaten Pächtern betrieben (ab Juni 1986 Gudrun Hinkelmann/Ute Gurg), seit dem 02.09.1996 in städtischer Regie; Sauter, Ulrich; wissenschaftl. Assistent am Sportinstitut der Uni Dortmund; Referendarszeit am Albert-Schweitzer-Gymnasium (1990-1992); Autor des Buches "In-Line-Skating - Ausrüstung, Techniken, Fahrpraxis" (Falken-Verlag); SC Plettenberg 1889 eV; Hapkido-Abteilung; besteht seit 1992; das erste Training fand am 17.01.1992 statt;

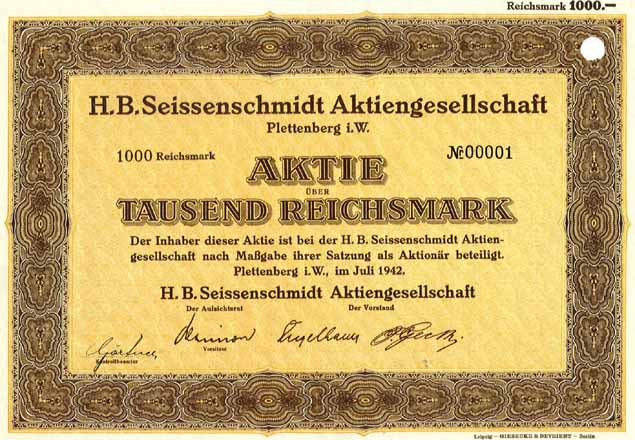

Scuderia Plettenberg eV im DMV, gegr. im Februar 1964 als "Scuderia Sauerland"; im März 1964 erfolgte wegen Namensgleichheit die Umbenennung in "Scuderia Plettenberg"; Mitbegründer waren u. a. Klaus Faber, Norbert Biller, Karl-Heinz Eigemeier; Clublokal war die Gaststätte "Wendeplatte"; am 11./12.04.1964 erste eigene Veranstaltung: "SCS Nachtfahrt"; Veranstalter der Motorsportveranstaltung "Rendezvous im Herbst", Clubzeitung "die ampel"; eigene Gruppe "Streckensicherungs-Sportwarte"; Vereinsheim ab 1976 im "Schafstall" in Eiringhausen, dann Auf der Weide (Schlachthof); im April 1996 Einweihung eines eigenen Clubheimes Auf dem Stahl; 2008 geht der Verein in die Insolvenz, das Clubheim wird versteigert; Vors.: Klaus Faber, Norbert Biller, Michael Homringhausen Sechtenbeck, Günter, gen. "Onkel Günter"; *02.11.1920; Mitglied im Rat der Stadt (SPD), Deutscher Skatmeister, 13facher Stadtmeister im Schach Seel, Horst; Motorradrennfahrer und Konstrukteur von Rennmotoren; Seel, Motorrad- u. Freizeitbekleidung; Inh. Horst Seel; An der Endert 1; Seewald, Papier - Schreibwaren - Bürobedarf - Lotto - Post, Lennestr. 39; Inh.: Arnd Nitsch; zum 01.01.2009 übernimmt Christiane Schütz das Geschäft; Sehnsuchtsbirke, Naturdenkmal, im Buch »Naturdenkmale im Kreis Altena« von 1938 wurde die Höhe mit 15 Meter, der Umfang mit 1,15 Meter angegeben; Eigentümer: Stadt Plettenberg; markanter Baum auf der Bracht, weithin sichtbar schon aus dem Elsetal; vermutlich gepflanzt um 1895; am 11.09.2001 gefällt, weil das Umweltamt des Märkischen Kreises die Fällung wegen Stammfäule "empfohlen" hatte; lt. Hinweis von Karl Reitmeyer soll der Plettenberger August Kreuzmann als Neunjähriger um 1909 den Baum gepflanzt haben; an gleicher Stelle soll ein neuer Baum gepflanzt werden; Seibt, Klaus: Dipl.-Kaufmann; wurde als Nachfolger von Dieter Buttgereit zum Geschäftsführer der Franz Mayer GmbH bestellt (HRB 18, 6.01.1995). Seidel, Willi; *07.10.1909 Falkenhain/Kreis Goldberg/Schlesien †29.10.1976 Plettenberg; Mitbegründer und Vorsitzender der Landsmannschaft Schlesien - Mark Brandenburg, Ortsgruppe Plettenberg (1955-1976); Seißenschmidt, Carl; *1840; 1895 Mitbegründer der Plettenberger Straßenbahn AG; Aufsichtsratsmitglied der Plettenberger Straßenbahn AG (1895-); Seißenschmidt, Eleonore, geb. Dunkel *22.10.1835 Iserlohn †19.01.1917; Ehefrau von Wilhelm Seißenschmidt, hatte am 22.03.1901 - nach dem Tod ihres Gatten Wilhelm S. - die Leitung der Firma H.B. Seissenschmidt übernommen;; Seißenschmidt, Heinrich, Friseur, Schlossergasse 4; Seißenschmidt, Hermann Bernhard; †01.01.1860; Fabrikant, gründete 1846 eine Fabrik für Eisenbahnoberbaustoffe und Waggonbeschlagteile Seißenschmidt H.B., Gesellschaft; Inhaber sind die Gebrüder Fabrikanten Wilhelm und Carl Seißenschmidt; die offene Gesellschaft hat am 29.11.1867 begonnen (eingetragen ins GR Bd.XI Bl.151 am 08.02.1870; die Gesellschaft wurde aufgelöst am 07.11.1889 (GR Bd.II Bl.113); Fabrikant Wilhelm Seißenschmidt setzt das Handelsgewerbe unter neuer Firma gleichen Namens fort (FR Bd.III Bl.123); Seißenschmidt H.B., Fa.; Inhaber Fabrikant Wilhelm Seißenschmidt; eingetragen ins FR Bd.III Bl.123 am 07.11.1889 (übertragen ins HRA 8 am 25.04.1901); am 25.04.1901 ist Inhaber die Wwe. von Wilhelm Seißenschmidt, Eleonore, geb. Dunkel, in Gemeinschaft mit ihren Töchtern Anna Wilhelmina und Frau Dr. med. Engelhard zu Wiesbaden; Prokuristen: Kaufmann Ernst Koch (1901-1923) u. Betriebsführer Friedrich Langenbach (1901-1911), Kaufmann Otto Klug (1901-1903), Werkmeister Fritz Voß (1923-), Kaufmann Fritz Geck (1923-), Kaufmann Heinrich Stahlschmidt (1923-); das Geschäft ist am 26.11.1924 an die "HB Seißenschmidt AG zu Frankfurt a./M." verpachtet, die es unter ihrer Firma fortführt; die Firma ist erloschen am 23.05.1939;

Seißenschmidt, Ludwig; Stadtverordneter (1917-1919);

Seissenschmidt Ludwig, Fa.; Inhaber Schraubenfabrikant Ludwig Seissenschmidt, eingetragen ins FR Bd.III Bl.176 am 08.05.1893; die Firma ist durch Erbgang auf den Fabrikanten Ludwig Seissenschmidt übergegangen (FR Bl.144 am 07.05.1898); Aluminiumfabrik an der Bahnhofstraße; gegr. 04.09.1879; am 01.01.1906 tritt der Kaufmann Ewald Hüsmert als pers. haftender Gesellschafter ein, die als oHG die bisherige Firma fortführt; Ludwig Seissenschmidt jr. und Hugo Hüsmert, Sohn des Ewald Hüsmert, traten zusammen 1919 in die Firma ein; am 03.02.1927 starb Ludwig Seissenschmidt - sein Sohn trat das Erbe an und erhielt zusammen mit Hugo Hüsmert am 14.11.1927 die Gesamtprokura der Firma, wobei Ludwig Seissenschmidt jr. die technische und Hugo Hüsmert die kaufmännische Leitung übernahm; am 09.03.1934 starb Ewald Hüsmert - seine Frau wurde als Erbin Teilhaber vor ihrem Sohn Hugo Hüsmert, welcher weiterhin die kaufmännische Leitung der Firma beibehielt; als auch Hugo Hüsmert noch im gleichen Jahr (am 03.11.1934) verstarb, trat Luise Hüsmert im darauf folgenden Jahr aus der Firma aus; die Gesellschaft wird aufgelöst und das Handelsgeschäft am 05.09.1935 auf Ludwig S. jun. als Alleininhaber übertragen; nach dem Tod von Ludwig S. jun. führen dessen Erben, die Wwe. Gertrud, geb. Nafziger, und der am 24.06.1926 geborene Ludwig Seissenschmidt die Firma am 24.03.1936 als KG fort; übertragen ins HRA 348; das Unternehmen feierte 1954 das 75jährige Bestehen; 01.07.1955 Verkauf an Wilhelm Schulte; die Fa. D. W. Schulte verlagert ihre Produktion feuerfester Massen in die Betriebsräume;

"Seissenschmidtsche Stiftung" - ein vom Ehepaar Wilhelm Seißenschmidt 1899 gestiftetes, mit den bereitgestellten 30.000 Mark errichtetes Gebäude an der Einmündung Dingeringhauser Weg/Grafweg ("Karlsplatz"); 1900 Einweihung im Beisein des Stifters und Erbauers, der den Schlüssel für das Gebäude an Bürgermeister Posthausen überreichte; weil gemäß Stiftung nur sozial schwache Bürger in dem Haus untergebracht werden durften, nannte der Volksmund das Gebäude schnell »Armenhaus«; in der Schenkungsurkunde heißt es unter den Punkten 3 und 4: "In dem Haus sollen nur arbeits- und erwerbsunfähige Personen Aufnahme finden, worüber der Magistrat zu entscheiden hat, letzterem steht auch allein die Verwaltung zu" und "Die anzubringende Inschrift 'W. Seißenschmidtsche Stiftung" ist dauernd zu unterhalten"; 1981 war nach der Planung für die Neugestaltung des Karlsplatzes der Abriß des Hauses vorgesehen, die Pläne fanden aber keine Mehrheit im Rat;

Selbstbedienung; im August 1956 wird das Lebensmittelgeschäft (Feinkost) Herberg an der Grünestraße als erstes Plettenberger Einzelhandelsgeschäft auf Selbstbedienung umgestellt; Selle, Günter; SPD-Ratsherr, Fraktionsvorsitzender; Vorsitzender des Verwaltungsausschusses des Evang. Krankenhauses (-1975); Selle, Ursula; Konrektorin der Martin-Luther-Schule (dort seit 1975 tätig) am alten Standort am Maiplatz, seit 1984 auch am neuen Standort Königstraße (bis 1995); Verabschiedung aus dem Schuldienst 07.07.1995; Selscheid, Bauerschaft im Ohler Gebirge, urkundlich erwähnt ist Selscheid im 14. Jahrhundert, es war damals ein Teil der Grafschaft Arnsberg; deren Grafen hatten den Johannes de Wesselberg mit dem Zehnten zu Selscheid und Grimminghausen belehnt; zu der Zeit gab es in Selscheid vier Bauerngüter;

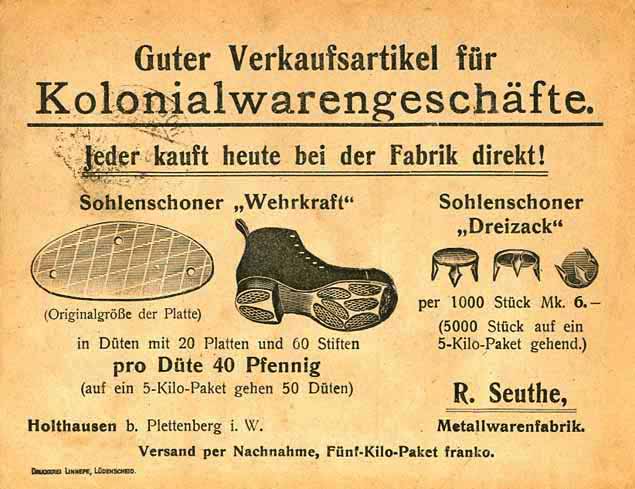

Sengen, Ernst; Vikar der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (1948-1952), zugleich Pfarrvikar in Herscheid; Seniorenspaß plus Sicherheit, seit 1980 gemeinsame Veranstaltung von Sozialamt der Stadt und Plettenberger Polizei, erstmals in der Oesterhalle, dann in der Schützenhalle zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Senioren; die Frauen der Arbeiterwohlfahrt sorgen für die Bewirtung mit Kaffe und Kuchen; alljährlich unterhaltsames Programm mit Gesang, Tanz, Quiz und Stargästen (1999: Takeo Ischi, 2001: Gitti & Erika, 2002: Eberhard Hertel, 2003: Florian Silbereisen, 2004: Astrid Harzbecker, 2005: Geschwister Hofmann); Seniorenvertretung der Stadt Plettenberg, gegr. 20.07.2010 (konstituierende Sitzung) Ziel: Interessen älterer Menschen auf örtlicher Ebene bündeln, vermitteln und koordinieren; Vors.: Wolfgang Baberg (2010-); Sensenhammer, (Seißenhammer) den ersten Sensenhammer legte 1656 Peter Wolf oberhalb der Einmündung der Else in die Lenne an; 1780 gab es bereits 9 Sensenhämmer; jeder Sensenschmied hatte sein eigenes Markenzeichen (eine Krone, zwei Wölfe etc.); die besondere Qualität Plettenberger Sensen ergab sich dadurch, daß sie mit dem Stein und nicht gegen den Stein geschliffen wurden; Seuster Gebr. GmbH & Co.KG, Plettenberg-Holthausen, Lehmweg 21-23, Etikettenfabrik. Seuthe, Friedrich, Gutsbesitzer; †12.11.1933; war 42 Jahre in der Land- und Amtsgemeinde Plettenberg vertreten; Seuthe Heinrich, Holthausen, Fa.; Inhaber Fabrikant Heinrich Seuthe (Holthsn.); eingetragen ins HRA 2 am 14.06.1900; Prokura hatten Kaufmann Rudolf Seuthe, Kaufmann Julius Neuhaus, Wilhelm Cordes und Kaufmann Arthur Wiel; am 20.01.1911 wird die Firma geändert in "Metallindustrie Heinrich Seuthe"; die Firma ist erloschen am 11.01.1927; Seuthe, Peter Diedrich; *19.05.1830 Köbbinghausen, Landwirt und Fuhrmann; heiratete 1856 Wilhelmine Katharina Schulte (5 Kinder); Repräsentant der Evang. Kirchengemeinde; Seuthe, Peter Dirk, Zahnarzt, eröffnet am 09.08.1978 an der Brauckstr. 20 eine Zahnarztpraxis;

Seuthe, R., KG, gegr. 01.05.1900; verlegte 1928 den Betrieb nach Köln; wurde im II. Weltkrieg ausgebombt, kehrte nach Plettenberg zurück, ein Auslieferungslager wurde zunächst im Gasthof Zum Elsetal eingerichtet, 1949 konnten neue Geschäftsräume bezogen werden; das 50jährige Jubiläum wurde am 23.09.1950 gefeiert SF Oestertal, gegr. 1955; SGV Arbeitsgemeinschaft Plettenberg, gegr. 12.11.1976; in ihr arbeiten die vier SGV-Abteilungen Plettenberg, Elsetal, Eiringhausen und Ohle mit ihren insgesamt über 1000 Mitgliedern (Stand: 31.12.2000) zusammen; Zweck: gemeinsame Aufgaben koordinieren, Interessen gegenüber Behörden, Vereinen, Verbänden und Institutionen wahrnehmen; die Arbeitsgemeinschaft verfaßt am 17.04.1979 eine Resolution gegen den Bau eines Kraftwerkes in Siesel; die SGV-AG ist Eigentümerin des Naturschutzgebietes "Auenwald Oesterhammer", sie gibt alljährlich einen Wanderplan für alle Abteilungen heraus; Vors.: Wilhelm Koch (1976-2003), Peter Wilm Dickehage (2003-); Ehrenvorsitzender: Wilhelm Koch (2003); VR 353 SGV Arbeitskreis Natur- u. Umweltschutz, gegr. SGV Eiringhausen, gegr. 1928 ; Vors.: Alfred Hefendehl (1928-1933), Engelbert Wahle (1933-1937), H. Zimmermann (1937-1940), H. Bröcking (1940-1945), Erwin Wurth (1947-1947), kommissarisch Wilhelm Kettling (1948-1949), Wilhelm Kettling (1950-1974), Johannes Liebisch (1975-1986), Hein Erichsen (1986-1997), Manfred Schmellenkamp (1997-); SGV Elsetal, gegr. 28. Dezember 1935 im Gasthof August Seuthe in Holthausen (auf Anregung des SGV-Bezirksvorsitzenden Ernst Neuhaus aus Altena) von Wilhelm Scheffer, Otto Figge, Wilhelm Annemann, Paul Pickardt, Wilhelm Geisweidt u. 31 weiteren Wanderfreunden; am 27.06.1953 Einweihung des SGV-Heimes an der Elsemühle auf einem langfristig von der Familie Höfer-Flügge angepachteten, 4.000 qm großen Grundstück; das vereinseigene Heim wurde aus zwei maroden Holzbaracken auf 80 Eichenpfählen als Fundament zwischen 1951 und 1953 aufgebaut; in der Nacht vom 5. zum 6.07.1959 brannte die Hütte ab; in nur vier Monaten errichtete man für 16.198 Mark und viel Eigenleistung ein neues Heim, das am 07.11.1959 eingeweiht wurde; Vors.: Wilhelm Scheffer (1935-1938), Otto Schürmann (1938-1949), Wilhelm Irlenkäuser (1949-1969), Walter Crummenerl (1969-1970), Willi Diergarten (1970-1988), Richard Schäfer (1988-1994), Joachim Jänisch (1994-200); Jürgen Kaiser (2000-); VR 109 (05.12.1962) >VR 222 (06.01.1964) SGV Oestertal, gegr. 28.10.1928, sie geht 1975 wieder in die Abteilung Plettenberg auf SGV Ohle, gegr. 1940; 1940 entstanden aus der 1928 gegründeten SGV-Abtlg. Eiringhausen-Ohle zwei eigenständige Abteilungen - Eiringhausen und Ohle; im Gründungsjahr hatte die Abtlg. Ohle 58 Mitglieder; in den Nachkriegsjahren bildeten sich eine Skigilde, eine Volkstanz- und Jugendgruppe; im Mai 1987 Einweihung des eigenen Heimes (Alter Weg 7), das durch Um- bzw. Ausbau eines der ältesten Ohler Gebäude, "Schneiders Gut", erfolgte; die SGV-Mitglieder investierten über 4000 Arbeitsstunden in den Umbau; die SGV-Abtlg. Ohle betreute 1990 insgesamt 111 km Wanderwege, 75 Ruhebänke, 14 Rundwege und 4 Wanderparkplätze; Vors.: Fritz Schulte (1940-1941), Karl Hebbecker (1941-1951), Eduard Limper (1951-1952), Albert Strauß (1952-1953), Wilhelm Schmidt (1953-1956), Eduard Limper (1956-1960), Ewald Baberg (1960-1961), Dr. Heinz Baberg (1961-1965), Carl-Heinz Knips (1965-1971), Martin Zimmer (1971-1980), Guido Koch (1980-), Peter-Wilm Dickehage (-); SGV Plettenberg, Geburtsjahr war im Grunde 1871, als Karl Schrader sen. den "Verschönerungsverein Plettenberg" ins Leben rief, aus dem durch Gründung am 27.09.1890 der "Sauerländische Touristen-Club Abteilung Plettenberg" mit dem Vorsitzenden Otto Heinrich Vorwerck hervorging; Gründungsmitglieder waren Karl Schrader, Friedrich Hiddemann (Vorsitzender von 1892 bis 1911), Heinrich Arndt; am 10.08.1907 wurde aus dem Touristen-Club die SGV Abteilung Plettenberg, die unter der Nr. 10 ins Vereinsregister eingetragen wurde; Grundideen sind die Freude am Wandern, Naturverbundenheit, Heimatpflege, Wegezeichnung, Aufstellen und Unterhalt von Ruhebänken, Umweltschutz (Reinigung von Wanderwegen, Rast- und Wanderparkplätzen); 1930 Gebirgsfest in Plettenberg; 1949 wird eine Singe- und Volkstanzgruppe unter Henny Kuhlebert gegründet - sie schläft nach zwei Jahren ein; am 06.11.1953 gründet Rektor Heinz Fricke einen Singekreis, der im März 1957 in die Volkshochschule Plettenberg übergeht; am 14.11.1953 wird eine Skigilde-Abteilung gegründet, sie wird 1976 aufgelöst; Anlage eines Rundwanderweges um Plettenberg (P-Weg, 63 km), Errichten von Krötenzäunen, Uferreinigungsaktionen, Anlage eines Feuchtbiotopes am Oesterhammer; Vereinslokal ist seit September 1965 der ehemalige Bahnhof "Haltepunkt", der 2009 in die Hände der Stadt übergeben wurde. Am 03.Juli 2010 wurde das Haus nach umfangreicher Renovierung in einer Feierstunde dem SGV als Mieter wieder übergeben; Vors.: Heinrich Vorwerck (1890-1892), Amtsgerichtsrat Friedrich Hiddemann (1892-1911), Dr. Hermann Schneider (1911-1925), Dr. Ludwig Schneider (1925-1931), Friedrich Geck (1931-1951), Alfred Klöckner (1951), Albrecht von Schwartzen (1951-1953), Traugott Wegener (1953-1956), Albrecht von Schwartzen (1956-1957), Traugott Wegener (1957-1959), Heinrich Wolff (1959-1966), Alfred Klöckner (1966-1975), Wilhelm Koch (1975-?), Wolfgang Finck (); Siebel, Carl, *05.11.1845 Freudenberg †28.05.1902 Siegen; gründete vor 1879 in Siegen eine Photografische Anstalt, um 1902/03 (lt. Josef Wiesmann in der Mitarbeiterzeitung Gontermann Peipers GmbH, Oktober 2011) gründete er eine Zweigstelle in Plettenberg; von Sohn Max Siebel (1872-1911) stammt eine Aufnahme von der ersten Fahrt der Plettenberger Kleinbahn über den Maiplatz von 1896; Siedlergemeinschaft Eschen (SGE); gegr. 1952; Mitgliederzahl: 102 (31.12.1989), 265 (31.12.1994), 530 (31.12.2000); Vors.: Günter Bergmann (1968-1998), Helmut Schmidt (02/1998-01/2012), Karin Grefe (02/2012-); wegen der hohen Mitgliederzahl, das gab Vorsitzender Helmut Schmidt auf der Hauptversammlung am 10.02.2001 bekannt, sollen ab 01.01.2002 neben Eschen in Elsetal, Oester, Stadtmitte und Oesterau eigenständige Siedlergemeinschaften unter dem Dach des Kreisverbandes entstehen; die Siedlergemeinschaft Eschen e.V. ist ein Ortsverein des Verbandes Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e.V. (der Verband hat 135.000 Mitglieder), das wichtigste Ziel ist die Förderung und Erhaltung des familiengerechten, selbst genutzten Wohneigentums; Siedlung Burg; im November 1962 kommte es im Rat der Stadt zu einer Kampfabstimmung - mit 1 Stimme Mehrheit beschließt der Rat den Verkauf des Baugeländes An der Burg an die Westaufbau GmbH (statt an die vom DGB finanzierte "Neue Heimat"); Oktober Dezember 1965: erste Bewohner der Wohnsiedlung Burg ziehen in ihre Wohnungen ein. 19.08.1968: Abschluss des Bauvorhabens Burg - es wurde Wohnraum für 1.000 Menschen geschaffen; im November 1994 fand im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen ein historischer Rückblick auf die Entwicklung der Siedlung statt. Es wurden unter der Regie von Burkhard Pestka und Ulrich Schauties Fotos und Dokumente ausgestellt, Archivar Martin Zimmer hielt einen Diavortrag - es wurde herausgestellt, daß sich die Siedlung auf geschichtsträchtigem Boden befindet. Bereits im Jahre 1953 wurde durch archäologische Ausgrabungen (durch Prof. Stieren) bewiesen, daß sich hier Befestigungsanlagen der Sachsen aus dem 8. Jahrhundert befunden hatten; Siedlung Sundhelle; im April 1938 stehen die ersten fünf Rohbauten der künftigen Siedlung Sundhelle Siedlung Walther Brockhaus; Walther-Brockhaus-Siedlung in Kückelheim; Siepmann Ernst GmbH, Plettenberg, Hallenstr.1a, Stahl- und Leichtmetallbau, Kranverleih. Siepmann Fritz, Fa.; Inhaber Gelbgießer und Kaufmann Fritz Siepmann; am 18.08.1900 ins HRA 3 eingetragen; die Firma ist erloschen am 30.12.1904; Siepmann H., Fa.; Inhaber Fuhrunternehmer und Kohlenhändler Heinrich Siepmann; eingetragen ins FR am 14.07.1897; die Firma ist erloschen am 07.06.1898; Siepmann, Heinrich; Repräsentant der Evang Kirchengemeinde (-1897) Siepmann H. jr., Eiringhausen, Fa.; Inhaber Fuhrunternehmer und Kohlenhändler Heinrich Siepmann jr. Zu Eiringhausen; eingetragen ins FR am 07.06.1898 (übertragen ins HRA 110 am 19.07.1907); Siepmann; Mitglied des Stadtverordnetenkollegiums (April 1909)

Siepmann, Kurt, Zahnarzt, Schlieffenstr. 1 (1980); Siepmann, Otto; Wilhelmstr. 26, Konditorei und Cafe (1928: Haltestelle der Straßenbahn Postamt); Siepmann & Rauh, Eisen- und Blechwarenfabrik, Eiringhausen; Spezialität: sämtliche gepreßte und gestanzte Eisen- und Stahlwaren, Baubeschläge jeder Art; 1921 führte Th. Grützbach das Unternehmen;

Sieseler gemeinnützige Baugesellschaft mbH Plettenberg II - Eiringhausen, HRB 11 vom 14.09.1907, Stammkapital 30.000 Mark, Gegenstand des Unternehmens: Beschaffung von gesunden und zweckmäßig eingerichteten Wohnungen in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu billigen Preisen für unbemittelte Familien, Geschäftsführer Kaufmann Wilhelm Casper Brüninghaus zu Werdohl; Gesellschaftsvertrag vom 05.09.1907; Eintrag vom 11.05.1908: Neben dem Kaufmann Wilhelm Kasper Brüninghaus zu Werdohl sind durch Beschluss vom 05.05.1908 der Fabrikbesitzer Wilhelm Brüninghaus zu Werdohl und Direktor Hugo Kötter zu Pl. II-Eiringhausen zu Geschäftsführern bestellt; Eintrag vom 17.06.1909: Hugo Kötter, früher Eiringhausen, jetzt in Hagen, ist als Geschäftsführer ausgeschieden, die Firma ist geändert in "Sieseler Baugesellschaft mbH", Sitz Pl. II-Eiringhausen, Gegenstand des Unternehmens: Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, Bebauung und Aufschließung derselben zu Bauzwecken; Eintrag vom 14.06.1913: Der Geschäftsführer Fabrikbesitzer Wilhelm Brüninghaus ist gestorben: Eintrag vom 08.11.1928: Gelöscht am 08.11.1928;

Silvers, Autolackiererei, Böddinghauser Weg 9 Silvesterlauf an der Oestertalsperre; wurde als "Gegenveranstaltung" zum Silvesterlauf in Soest das erste Mal am 31.12.1994 veranstaltet; der Lauf sollte eine gesellige Einstimmung auf den Silvesterabend sein; Silz, Emil, Metzgerei, Dingeringhauser Weg 38 (neben Gaststätte Eckes); Single-Club, auf Anregung eines ST-Lesers im Rahmen der Aktion "Wünsch dir was" am 09.01.1989 ins Leben gerufen; über 40 Alleinstehende treffen sich daraufhin auf Einladung des ST im Cafe Ochtendung Sirringhausen, Karl; Fahrradhandlung, Reparaturwerkstatt, Brachtstr. 32;

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |