Ladenschluß; lt. Beschluß des Plettenberger Einzelhandelsverbandes bleiben ab dem 06.01.1954 die Geschäfte mittwochs nachmittags geschlossen; die Textilhäuser Haape, Otto und Schröder schlossen sich dieser Regelung nicht an, sondern "bleiben bis zu einer gesetzlichen Regelung an diesen Tagen weiterhin geöffnet"; Lamberti-Kirche, erbaut 1345 vom Grafen Engelbert von der Mark, Bischof von Lüttich; die Kirche war dem Hl. Lambertus geweiht, der im Jahre 708 als Bischof von Maestricht mit Wurfspeeren durchbohrt wurde; nach dem II. Weltkrieg in →Christuskirche umbenannt Lamson & Sessions GmbH, Plettenberg-Mühlhoff; die Firmen Fastenrath und Lamson & Session legten 1964 den Grundstein für das Unternehmen; Produktion: Mutter, insbesondere für die Automobilindustrie; (HR B 37); Änderung des Firmennamens durch Gesellschafterbeschluß vom 12.10.1995 in Nedschroef Plettenberg GmbH (Abkürzung für "Niederländische Schraubenfabrik");

Landemert, Ortsteil im oberen Grünetal, vermutlich im 9. Jahrhundert entstanden; in alten Urkunden als Landenbracht, Lannebracht, Landenbrecht, Landenbart, Landenbert und auch als Landemart bezeichnet; um 1350 sind Gert von Plettenberg und Graf Engelbert II. von der Mark uneins wegen "dat dorp Landenbert"; 1446 wird erstmalig die St. Antonius-Kapelle zu Landemert erwähnt; aus einem Bericht des Plettenberger Richters Henrich Esselen geht hervor, daß Landemert, das damals größte Dorf im Amt Plettenberg, im Jahre 1633, als der 30jährige Krieg tobte, von den Kaiserlichen eingeäschert worden ist. Grund dafür war, daß man den geforderten Kontributionszahlungen nicht nachgekommen war. 1636 und 1827 wurde das Dorf durch Brände nahezu völlig zerstört; um 1755 wird ein Kalkofen zu Landemert erwähnt; 1904 Bau der ersten Trinkwasser-Anlage Am Brauck; Französische Kriegsgefangene begradigen und dränieren im I. Weltkrieg das Gebiet Am Brauck; 1927 Anschluß an das Stromnetz der Elektro-Mark; 1958 Einweihung der Dreifaltigkeitskirche; 1968 Schließung der Schule Landemert; Landemerter Prinzengarde, gegr. ?; Präsident: Alexander Käsebrink (-); Prinz: 2009 Matthias Steinhoff; Funkenmariechen: 2009 Lydia Esser; Landeskirchliche Gemeinschaft; gegr. 1896 durch Wilhelm Langenbach; im Beisein des 89jährigen Gründers wurde am 12.08.1956 das 60jährige Bestehen gefeiert; Zweigstellen in Eiringhausen, Herscheid, Holthausen, Hüinghausen; Landeszentralbank; Zweigstelle Plettenberg, im ehem. Postgebäude an der Wilhelmstraße (heute Bahnhofstraße); im Sommer 1957 wurde die Landeszentralbank mit der Bank Deutscher Länder zur "Bundesbank" verschmolzen - seitdem war die Plettenberger Landeszentralbank-Filiale eine Zweigstelle der Bundesbank; Landjugend Bremcke; Vors.: Frank Schmidt; hält die Tradition der Osterfeuer aufrecht, veranstaltet Schoppenfeste; im Internet unter www.landjugend-bremcke.de zu finden;

Landschulheim (korrekt "Schulwaldheim") im Hestenberg am Springbrunnen; Landsmannschaft Ostpreußen, Westpreußen und Danziger, gegr. im August 1953; Vors.: Waltraud Gotzeina, Raimund Schulzke (1996-2006), Ursula Neukirch (2006-); Landsmannschaft Pommern; gegr. 26.11.1949; Vors.: Alfred Spiegel (1949-1952), Rudi Hoffmann (1952-1955), Alfred Spiegel (1955-1957), Frau Dr. Scheller (1957-1960), Heinz Papenguth (1960-1964), Alfred Spiegel (1964-1970), Heinz Papenguth (1970-); Landsmannschaft Schlesien/Mark Brandenburg, Ortsgruppe Plettenberg; gegr. 23.04.1955 (lt. v. Schwartzen fand die konstituierende Sitzung Ende August 1954 statt) in der Gaststätte Eckes als selbständige Gruppe des Bundes der Vertriebenen; Schulrat Steuer, Willi Seidel und Alfred Pietsch waren die Männer der ersten Stunde; Zweck: Erhalt der schlesischen Sprache und Kultur und deren Übertragung auf die Jugend, Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Schlesier in Plettenberg ; Vors.: Willi Seidel (1955-1976), Herbert Scharf (1976-1994), Wolfgang Dornbach (1994-); Landwehrverein Eiringhausen, gegr. 1879; Landwehrverein Elsethal, gegr. 1876; Landwehrverein Himmelmert, gegr. 1884; Landwehrverein Kückelheim, gegr. 1884; Landwehrverein Landemert, (Kriegerverein Landemert) gegr. 1884; Landwehrverein Ohle, gegr. 1869; Vors.: Fabrikant Walter Pfeiffer (1928);

Landwirtschaftlicher Lokalverein Eiringhausen; nach fast 30jähriger Pause beging der Verein im Mai 1913 wieder ein Jahresfest (Albertschen Saal); Vors.: Aug. Flügge-Wiebecke (1913), Landwirtschaftlicher Ortsverein Plettenberg, gegr. 1872/73, der Verein beging am 13.05.1922 sein 50jähriges Stiftungsfest im Lokal Wilhelm Alberts in Eiringhausen; im März 1933 wird 60jähriges Bestehen gefeiert; Fusion mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein Herscheid (30.01.2003) zum "Landwirtschaftlicher Ortsverein Plettenberg-Herscheid"; Vors.: Carl Werdes, Leinschede (1922), Heinrich Bitter (1955-), Thomas Gülicher (-30.01.2003); Landwirtschaftlicher Ortsverein Plettenberg-Herscheid, am 30.01.2003 gegründet im Hotel Zur Oestertalsperre durch Fusion der beiden Landwirtschaftlichen Ortsvereine Plettenberg und Herscheid; Vors.: Thomas Gülicher (30.01.2003-) Lang, Helmut; Friseurgeschäft an der Königstraße (Vater von Klaus L.); das Geschäft zog in den 50er Jahren (?) um in die Kaiserstraße; Lang, Klaus, Friseurgeschäft, Kaiserstraße 21; im November 2002 eröffnet in den ehemaligen Räumen des Friseurgeschäftes der "Aksaray Supermarkt"; Lange, Gisela u. Horst; Fahrschule, Grafweg 16 und Filiale in Herscheid; gegr. 04.03.1969; in den Jahren 1969-1994 wurden 3.750 Fahrschüler ausgebildet; Langebartels, Dr. med. Uwe; Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe; Belegarzt am Evang. Krankenhaus (1978-2008); Langemann Aug., Fa.; Inhaber Fabrikant August Langemann; eingetragen ins FR am 02.08.1897; die Firma ist erloschen am 02.02.1899; Langemann & Schulte, Gesellschaft; Inhaber Maschinenbauer August Langemann und Kaufmann Richard Schulte; die Gesellschaft hat begonnen am 01.01.1899; übertragen ins HRA 124 am 19.07.1907; Langemarckstraße, im Mai 1949 umbenannt in "Am Wall";

Langenbach & Köster, Königstr. 81; das Familienunternehmen ist auf dem Sektor Gesenkschmiede und Stanzteileherstellung eines der ältesten Unternehmen in Plettenberg; bei den Gesenkschmiedestücken werden heute die Bereiche bis 10 kg Stückgewicht sowie bei den Stanzteilen bis 9 kg Stückgewicht bei max. 18 mm Materialstärke abgedeckt; Ca. 75 Mitarbeiter (2004) gewährleisten einen reibungslosen Produktions- und Verwaltungsablauf; in der eigenen mechanischen Bearbeitung können Schmiedestücke und Stanzteile spanabhebend nachbearbeitet werden; die Losgrößen bewegen sich vom Kleinserienbereich bis zu 10.000 Stück; seit 1995 ist das Unternehmen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Langenbach & Köster oHG, Fa.; gegr. 15.08.1906 (HRA 43 v. 16.08.1906); Inhaber Fabrikant Wilhelm Langenbach und Fabrikant Gustav Koester; die beiden Inhaber übernahmen im Jahre 1906 den von Wilhelm Kissing im Jahre 1865 gegründeten Breitehammer, den sie dann zur heutigen Gesenkschmiede und Stanzwerk (GmbH & Co KG) ausbauten; am 14.11.1919 wird der Firmenname in Langenbach & Co geändert; als Gesellschafter treten am 18.06.1937 die Ehefrauen von Wilhelm Langenbach, Johanna, geb. Kohl, und Gustav Köster, Minna, geb. Grüber, in die Gesellschaft ein, die in eine KG umgewandelt wird, wobei die beiden Ehefrauen eine Einlage von je 40.000 RM leisten, außerdem wird der Firmenname wieder geändert in Langenbach & Köster; Prokura: Gustav Langenbach (1937-), Hugo Krägeloh (1937-); umgeschrieben ins HRA 347; Langenbach & Koester GmbH & Co KG, gegr. am 15.08.1906 als OHG unter HRA 43 durch Wilhelm Langenbach und Gustav Koester; die beiden übernahmen bei der Gründung den im Jahre 1865 von Wilhelm Kissing errichteten Breitehammer am heutigen Standort; 1937 wurde die Firma Langenbach & Co in die Firma Langenbach & Koester integriert und in der Rechtsform der KG weitergeführt; 1972 Rechtsformänderung in GmbH & Co KG; durch wiederholte Anteilskäufe ist das Unternehmen heute im Alleinbesitz von Dipl.-Ing. Horst Koester; Langenbach und Söhne, Gesenkschmiede, Kleineisenwaren; gegr. 1896 von Heinrich Langenbach; seit 1986 in vierter Generation von Horst Langenbach geführt; Betriebsräume: Schmelzhütte; Langenbach, Emil; *10.05.1887 Plettenberg †02.12.1970 Plettenberg; sein Vater war Betriebsleiter einer Gesenkschmiede, aufgewachsen mit fünf Brüdern, macht in Bochum sein Abitur, schließt aber das Studium der Volkswirtschaft nicht ab, er verliert im I. Weltkrieg fast gänzlich sein Gehör, Syndikus des Fabrikantenvereins Plettenberg, später Stahlvertreter, im II. Weltkrieg als Packer dienstverpflichtet - lernt dabei den gesamten Faust auswendig und wird Mitglied im Goethe-Verein, lange Jahre begeisterter SGV-Mann, am 28.02.1957 tritt er nach mehr als 30 Jahren als Wegewart und rd. 15 Jahren als Schrift- und Kassenwart aus der aktiven SGV-Vorstandsarbeit der Abtlg. Plettenberg zurück, Ehrenmitglied der SGV-Abtlg., Emil Langenbach über sich selbst: "Des SGV Land- und Anstreicher" Langenbach, Wilhelm, †10.05.1925; langj. Vorsitzender des PTV, Ehrenmitglied;

Langenberg, R., Bügel- und Mangelservice, Kaiserstr. 22; Langenbusch, Joh. Diedrich; besaß 1754 einen Sensenhammer an der Else; Langenbruch Autohaus, gegr. 1928 von Paul Langenbruch an der Provinzialstraße 76 in Eiringhausen; 1936 Umzug in einen Neubau an der Provinzialstraße (Reichsstraße) 56a; BMW-Händler (1961-1988), ab 1991 bis 2009 Mazda-Händler; Langenhof, Gestüt, Bremcke; das Gehöft wurde 1681 erstmals erwähnt; 1710 war ein Tönnes Langemann der Besitzer und aus der Ableitung des Namens Lange entstand der "Langenhof". 1981 übernahm Friedrich Wilhelm Schulz-Wiemann von seinen Vorfahren den Hof und baute ihn kontinuierlich vom landwirtschaftlich orientierten Hof mit Rinderzucht und Mast zu einem Betrieb um, der sich mit der Zucht, Haltung und Aufzucht von westfälischen Warmblütern befaßt; Langenstroer Dorothee; Immobilien-Baufinanzierungsbüro, Vorm Kleekamp in Ohle, gegr. 01.08.2002; Larquette, Klara, Putzmacherin; feierte im März 1957 das 50jährige Bestehen des von ihr gegründeten Hutsalons; Laucht, Valentin, Fuhrgeschäft, Herscheider Str. 31/1; Laumann, Arthur * 04.07.1894 Essen †18.11.1970 Münster, Träger des Pour le Mérite, Flieger im I. Weltkrieg (Angehöriger der FA A 265; Führer der Jasta 66 und später Jasta 10); beerdigt auf dem Waldfriedhof in Ohle; Lauster August GmbH & Co. KG, Plettenberg, Max-Planck-Str. 4, Fassondreherei; Lauster, Goebeler & Co GmbH, Herstellung von Pianobestandteilen und Galvanische Anstalt, Herscheider Str. 8; Geschäftsf.: Gottfried Berg (Eveking); LBS, Landesbausparkasse, die →Westfälische Landes-Bausparkasse eröffnet im April 1966 in der Wilhelmstraße (Haus Möhle) eine Beratungsstelle; zu diesem Zeitpunkt gibt es im Raum Plettenberg 3000 Bausparverträge der LBS mit über 55 Millionen DM Vertragssumme;

Lechterstunne, gegr. 12.03.1980 auf Anregung und Initiative von Ortsheimatpfleger Horst Hassel, Vors.: Wilhelm Stübbe, Ruth Wolff;

Ledigenheim; 1923 bauten die Oestertaler Firmen Ernst Brockhaus u. Co und Paul Brockhaus am Zusammenfluß von Nutmecke und Ebbecke ein Ledigenheim mit 40 Betten; ...1956 Bau des Ledigenheimes Mozartstraße; ...1957 Bau des Ledigenheimes Papenkuhle (Ohler Str. 100) durch das Ohler Eisenwerk, die Stadt erwarb das Gebäude für 1,6 Millionen Mark und baute es für 1,7 Millionen Mark "für DDR-Flüchtlinge" zum Aus- und Übersiedlerheim für 250 Personen um;

Ledigenheim an der Mozartstraße; errichtet 1956, um ledige Facharbeiter der heimischen Industrie unterzubringen (Spitzname "Bullenkloster"); das Grundstück stellte die Ev. Kirchengemeinde zur Verfügung, den Bau errichtete das Westfälische Herbergswerk mit Unterstützung der Plettenberger Industrie; seit 1969 ist dort die Pflegevorschule untergebracht; 2002 gehört das Haus der Evang. Frauenhilfe von Westfalen; im Mai 2013 wurde es abgerissen; Leermann, Hermann; Stadtverordneter (20.06.1930-1932); Lehrerverein Plettenberg, veranstaltete am 24.01.1925 einen gemütlichen Abend im Gasthof Bettermann (angemeldet bei der Polizeibehörde durch Kaufmann Fritz Delwig); Lehrwerkstatt Plettenberg GmbH; gegr. 1937; Einweihung der "Gemeinschaftslehrwerkstatt Plettenberg" 12.11.1938; Leiter: Ing. Fritz Middelhauve (1937-1946), Ing. Franz Richard (1946-1951), Maschinenbau-Ing. Albrecht von Schwartzen (1951-?) Leichtathletikgemeinschaft Plettenberg-Herscheid, gegr. ?, Vors.: Jochen Klüppelberg Leichenwagen, fuhren vom Trauerhaus, wo die Verstorbenen früher drei Tage lang aufgebahrt wurden, zum Friedhof, wobei ein langer Trauerzug hinter dem von zwei Pferden gezogenen Leichwagen folgte; das Ende des Leichenzuges bildete ein Pferdefuhrwerk, auf dem die Kränze zum Friedhof gefahren wurden; den Leichwagen in der Stadtmitte fuhr von 1903 bis 1946 Fritz Eckes, von 1946 bis 1951/52 Friedhelm Eckes, von 1952 bis 1959 Adalbert Gräwe; mit dem Bau der Friedhofskapelle am Hirtenböhl 1959 endeten die Trauerzüge über die Straße - jetzt wurden die Toten in der Kapelle aufgebahrt, von dort erfolgte nach kurzem Trauerzug die Beisetzung; Leichenzüge; die Leichenzüge vom Trauerhaus zum Friedhof mit Pferd und Wagen waren Mitte der 50er Jahre zu einem Verkehrshindernis, insbesondere in der engen Innenstadt, geworden, so daß man im November 1957 den Bau einer Leichenhalle auf dem Hirtenböhl genehmigte; Leihbücherein; im Dezember 1950 gab es in Plettenberg 3 Leihbüchereien mit einem Bestand von 7.800 Büchern; Leinschede, lag in der Eiringhauser Bauerschaft; Joh. von Steinen glaubte, dass "Leunsched" ehemals ein adeliges Gut gewesen ist; 1313 findet sich im Arnsberger Güterverzeichnis ein Hof in "Linteschede apud Lenam"; ein späteres Verzeichnis aus dem 14. Jahrhundert enthält auch "Hufen in Lenschede i. par. Plettenbracht" erwähnt; 1401 ist eine "curtis in Lenschede" als Arnsberger Lehen erwähnt; Leimann, Heinrich; *13.02.1884 Burtscheid/Aachen †12.08.1950 Paderborn; Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (08.10.1932-01.11.1949); geweiht 30.11.1907 in Lüttich; Aushilfe in Sandebeck (1918-1919), Kaplan in Stendal (1919-1922), Vikar in Gleidorf (1922-1932), Pfarrer i. R. in Paderborn (1949-1950); Lemmer, Ernst; Bundespostminister (CDU); sprach im Rahmen des Bundestagswahlkampfes der CDU im August 1957 in Plettenberg zum Thema "Nicht die Pferde vor unserem Staatswagen wechseln"; Lemmer, Heinz-Helmut, Dr. med., Chefarzt, *22.03.1916 Ostpreußen †11.04.1990; 1960 - 1964 Arzt am Evang. Krankenhaus (1960-1979); ab 01.01.1964 Chefarzt der Chirurgie; Lemmer, Stephan; Stadtverordneter (1841-1843);

Lennebrücke im Verlauf der Westtangente: das rund 400 Meter lange Teilstück von der Breddekreuzung über die neue Lennebrücke bis hin zur Kreuzung Böddinghauser Weg ging am 10.10.2006 in Betrieb;

Lennebrücke in Eiringhausen; trennte von jeher Stadt und Amt Plettenberg von dem Ortsteil Eiringhausen; schon im Jahre 1510 bekam die Stadt das Privileg, Brückengeld an der Lennebrücke zu erheben; im August 1952 beganngen die Arbeiten zur Verbreiterung der "Stadtbrücke", im Februar 1953 konnte sie für den Verkehr freigegeben werden; siw war für rd. 500.000 Mark erneuert und verbreitert (70 m lang, 11,70 m breit, Tragkraft über 100 t) worden; mit Freigabe der neuen (zweiten) Lennebrücke am 10.10.2006 durfte die alte Lennebrücke nur noch von Fußgängern, Radfahrern und Linienbussen genutzt werden;

Lenne-Elektrizitäts- und Industriewerke, gegr. 1898 am Siesel; sie versorgten am 05.03.1898 die Stadt zum ersten Mal mit Strom; Nachfolger: →Kommunales Elektrizitätswerk Mark ("Elektromark"), Mark E, Lenne-Fohlen Plettenberg, Fan-Club des VfL Borussia Mönchengladbach 1900 eV; seit dem 27.02.2004 offiziell als Fanclub registriert; Vors.: Georg Hof; 1. Stammtisch am 05.03.2004; Lennekrankheit; erwähnt in einem Schreiben von Bürgermeister Dr. Eckler im Februar 1934 (→Freibad); Erkrankung durch Baden in der verschmutzten Lenne Lennestadion; Anfang Oktober 1956 Einweihung des Böddinghauser Lennestadions mit einem Meisterschaftsspiel TuS Eiringhausen - RSV Lüd Höh (3:0); Lennestraße; so hieß bis Mitte der 1930er Jahre die Scharnhorststraße; Lennestraße; im Mai 1957 beschloß die Stadtverwaltung, die Bundesstraße in Ohle zwischen Fa. Achenbach und Kahley-Brücke in "Lennetalstraße" umzubenennen; daraus wurde dann die "Lennestraße"; bis dahin hieß die Bundesstraße 236 im Verlauf des gesamtes Teils des Plettenberger Lennetales "Reichsstraße";

Lennetaler Hammerwerk GmbH, vormals Adolf Wisotzky, Gesenkschmiedestücke, Preß- und Stanzteile;

Lenneverband für Handel, Handwerk und Gewerbe, Ortsgruppe Plettenberg; Verbandslokal: Bettermann; Vors.: Robert Bitzhenner (1928); Kassierer Albert Koch, Schriftführer Wilmink, Geschäftsf. Syndikus Dr. Herring; Lerch, August; Cafe u. Konditorei am Maiplatz (heute Stadtapotheke), gegr. 1927; der aus Hessen gebürtige August L. war erster Konditor im Cafe Kirchhoff am Maiplatz und machte sich mit der Umstellung des Cafe Kirchhoff selbständig; Lerch E., Werkstätte und Gesenkschmiedestücke, Lindengrabenstr.; Lettow-Vorbeck-Straße, im Mai 1949 umbenannt in Auf der Ratschelle;

Lewin, Falk; Fabrikant, eingetragen im FR Bd. VII S. 1 am 13.02.1865; die Firma ist erloschen am 18.03.1886 (FR Bd. III S. 62); Lexikon; außer im vorliegenden Plettenberg-Lexikon hat es immer schon nationale und internationale Lexika-Einträge über die Stadt Plettenberg gegeben - lesen Sie, was von 1741 ("Großes Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste, 28. Bd. Halle und Leipzig 1741") bis heute über die Vier-Täler-Stadt in Lexika zu finden ist; Lichterkette; als Reaktion auf rechtsradikale Gewalttaten setzen am 19.12.1993 weit über 2000 Bürger mit ihrer Beteiligung an einer Lichterkette durch die Innenstadt ein Zeichen für Solidarität und Gewaltlosigkeit, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassenhaß;

Lichtinghagen, Reinhard; Rechtsanwalt u. Notar; †03.11.2002; eröffnet am 06.02.1959 im früheren Gasthof Bettermann, Wilhelmstr. 6, eine Rechtsanwaltspraxis; SPD-Ratsherr (1964-1968, 1979-1989); Mitglied des Sanierungsbeirates; Vors. Rechnungsprüfungsausschuß; Vors. Kunstgemeinde Plettenberg (1980-1992); Mitglied des Verwaltungsausschusses des Ev. Krankenhauses (12.11.1979-24.10.1989); Verleihung des Wappentellers (05.09.1989);

Lidl, Lebensmitteldiscount-Markt, Grafweg 19; eröffnet 1992, nach Umbau

am 21.11.2002 auf vergrößerter Fläche wiedereröffnet;

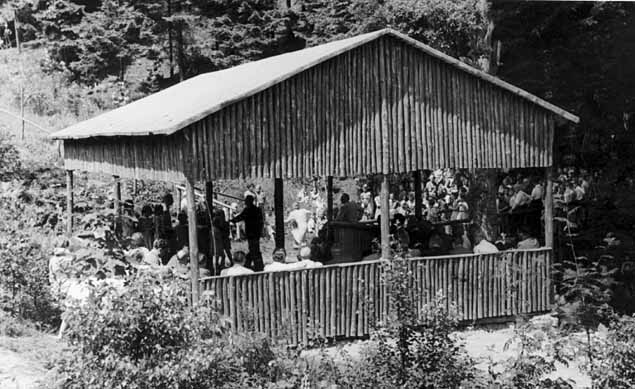

Lienenkämper, Ernst; Stadtverordneter (30.05.1924-11.11.1929); Liermänneken; Fest- und Feierplatz im Grünetal zwischen Landemerter Weg und Schmelzhütte; Limberg Erich; Hindenburgstraße (heute Grafweg); Geschäft für Polster- und Dekorationen, Gardinen, Läufer, Teppiche u. Polstermöbel (1939); Limberg, Friseur-Salon, gegr. 1917; Maiplatz 1 (1937); Limberg, Paul, Friseurgeschäft, Wilhelmstr. 50 (1928); Limper, Eduard; Lehrer, *29.09.1888 Buschütten/Siegen †21.02.1960 Plettenberg, Lehrerseminar Soest (1906-1909), bewarb sich nach Ohle, wo sein Onkel Friedrich Wilhelm Limper Obermeister beim Ohler Eisenwerk war, wurde aber zunächst an die vierklassige Volksschule nach Burbach beordert; dann zwei Jahre Volksschule Oberstdorf, II.Lehrerprüfung 1911; als zweiter Lehrer ab 01.10.1911 an der Ev. Volksschule in Ohle, wo er über 40 Jahre (bis 31.04.1954) - zuletzt als Hauptlehrer - wirkte; Vors. TV Jahn Ohle, Vors. SGV Ohle, Rendant der Evang. Kirchengemeinde Ohle; Lindackers, Färberei und Chem. Reinigung, Kleiderbad; 1960: Wilhelmstr.;

Lindengraben, Straße parallel zur ehemaligen Stadtmauer zwischen Grünestraße und Offenborn; ursprünglich "Linnengraben", weil am Stadtgraben, der rings um die Stadtmauern lief, Wiesenflächen zum Bleichen des "Linnen" (Leinen) genutzt wurden; irgendwann im 19.Jahrhundert wurde aus der alten Bezeichnung "Linnengraben" durch Übertragungsfehler der "Lindengraben"; Linnepe, Hugo, Bezirksvertretung der Daimler-Benz-AG, Werdohl, errichtet im Frühjahr 1961 am Böddinghauser Weg eine mit neuesten Geräten und Vorrichtungen ausgestattete Großreparaturwerkstätte; Linse, Hans; Kaplan der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (1963-1970) Lion, Adolf; Fabrikant, Ehrenmitglied des Plettenberger Turnverein; Stadtverordneter (04.1903-25.04.1917); Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde; die Fa. A. Lion ist am 25.08.1874 ins FR Bd.XV S. 57 eingetragen worden; die Fa. ist erloschen am 07.12.1885 (FR Bd.III S. 38); Lion, Adolf; Eiringhausen, Fabrikant, †25.04.1917; eingetragen ins FR Bd.II S.61 am 09.02.1883, übertragen ins HRA Nr.58 am 12.06.1907; Lions-Club Plettenberg-Attendorn, gegr. 13.06.1976; die Lions-Bewegung wurde 1917 von dem 38jährigen Versicherungsmakler Melvin Jones in den USA ins Leben gerufen; 1995 umfaßt sie 42.553 Clubs mit 1.427.398 Mitgliedern in 179 Ländern, davon in Deutschland 31.500 Mitglieder in 957 Clubs. Die Mitgliedschaft im Lionsclub wird einem angetragen, zudem müssen zwei Mitglieder bürgen; Zweck: »The International Association of Lions Clubs (LIONS = Liberty, Intelligence, Our Nation`s Safety) ist eine weltweite Vereinigung freier Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit unter dem Leitwort "We serve" bereit sind, sich Problemen der Gesellschaft in unserer Zeit zu stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken, materielle und seelische Not vorbeugend und helfend entgegenzuwirken, das Gemeinwohl zu fördern und die Güter menschlicher Kultur zu wahren, für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Völkern und damit für die Bewahrung des Friedens einzutreten«; ein Jahr nach der Gründung zählte man 48 Clubs; nach Deutschland kam die Lions-Idee 1951, die Charter des Lions-Club Plettenberg-Attendorn wurde am 14.05.1977 unterzeichnet, Gründungspate war der Lions-Club »LC Altena«; Clublokal ist das Restaurant Heidrich, Oesterau; das Amt des Club-Präsidenten wechselt im jährlichen Turnus; in das Präsidentenamt wächst man nach einjährigem Amt als Sekretär, es folgt ein Jahr als Vizepräsident, dann das Präsidentenamt und danach ein Jahr als Past-Präsident; es besteht eine Jumilage seit 1979 mit dem LC De Liemers/Wehl (Niederlande); der Club war Pate bei der Gründung des LC Attendorn-Hansestadt (1989) und des LC Schleusingen (1994); unter dem Leitmotiv "we serve" engagieren sich die Mitglieder ehrenamtlich in "activities". Aus deren Erlösen werden Projekte finanziert wie z. B. Krankenbetten für die häusliche Pflege, Fahrzeuge für "Essen auf Rädern", Unterstützung der Diakoniestation, des Altenpflegeheimes, Brillen für Indien, Medizinisches Gerät im Wert von 1 Mio. Mark und Förderung zum Bau von Wohnungen in Schulheimen für Namibia, Weihnachtsbasar-Stände auf dem Plettenberger Weihnachtsmarkt und vieles mehr. Seit 1977 wird eine "Testwanderung zum Helfenstein" durchgeführt, in deren Rahmen man seine körperliche Fitness testen kann; Präsidenten: Karl-Heinz Hendrich (1976-1978), Karl-Dieter Schröder (1978/79), Hans Dieter Herbruchter (1979/80), Dr. Dieter Krach (1980/81), Hellmuth Schoenenberg (1981/82), Dr. Karlheinz Bürger (1982/83), Dr. Rolf Klopp (1983/84), Ernst Holtmann (1984/85), Adalbert Werner (1985/86), Gerd Geene (1986/87), Heinz Fildhaut (1987/88), Karl-Josef Schmidt (1988/89), Achim Teubner (1989/90), Dirk Herzhoff (1990/91), Dr. Henner Altenkämper (1991/92), Jürgen Knips (1992/93), Hans-Otto Koch (1993/94), Vicke von Bassewitz (1994/95), Dr. Harald Heisler (1995/96); Dr. Uwe Langebartels (1996/97); - Aus den Reihen der Präsidenten wurde Dr. Karlheinz →Bürger zum Gouverneur, zum Vorsitzenden aller Lionsclubs eines Districts, in diesem Fall Westfalen/Rheinland, gewählt;

Lipps, Erika geb.Ueckermann; *21.11.1935 †17.04.2002; Schiedsfrau, Vors. der DRK-Frauenbereitschaft des Ortsvereins Plettenberg (1980-1994); Listringhaus, Walter, Elektrogeschäft, gegr. 1932; sein Sohn Walter übernahm 1961 das elterliche Geschäft; zum 01.01.1999 übernimmt Elektromeister Volker Müller das Geschäft an der Grünestr. 13; Listringhaus & Köhler; Lederwarenhandlung, Verkauf von Schumachereibedarfsartikeln, Schuhmacherei; gegr. 05.01.1924 von Heinrich Köhler und Eduard Listringhaus, Graf-Dietrich-Str. 5; 1950 tritt Christl Köhler als Lehrling zum Großhandelskaufmann in das "Lederhandlung-, Schuhbedarfsartikel und Schäftemacher"-Geschäft" ein; im September 1957 trennt sich Eduard Listringhaus einvernehmlich von seinem Kompagnon Heinrich Köhler und eröffnet in seinem Haus an der Schwarzenbergstraße eine Lederwarenhandlung in eigener Regie; im November 1961 stirbt Heinrich Köhler, zum 1.0.1.1962 übernimmt Christl Köhler das Geschäft; 1983 Geschäftserweiterung; 1995 trennt man sich von der Sparte Schuhbedarfsartikel; zum 1. März 2006 Übernahme durch C. Josef Harnischmacher, Olpe; Litschel, Dr. Adela; *26.10.1958 Plettenberg; Ärztin, Diplom-Sozialpädagogin; 1976-1979 Ausbildung zur Krankenschwester, 1980-1984 Studium der Sozialpädagogik in Mönchengladbach und Düsseldorf, 1986-1994 Studium der Humanmedizin in Bonn, Düsseldorf und Köln, 1994-1998 Tätigkeit als Gynäkologin, Trainee beim mibeg-Institut Köln, seit Juli 1998 Referentin im Dezernat "Gebührenordnung und Vergütung" der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), seit April 1999 verantwortlich für den Aufbau der Kooperationsstelle für Selbsthilfeorganisationen (seit 2002 als Referat der Hauptgeschäftsführung, seit 2004 dem Dezernat "Versorgungsstruktur und veranlaßte Leistungen" zugeordnet), Referentin im Dezernat "Versorgungsstruktur und veranlaßte Leistungen" der KBV; Litschel, Günther, Dr. theol.; evang. Pfarrer in Plettenberg; promovierte im Februar 1955 an der Universität Erlangen zum Dr. theol.; Mitglied des Verwaltungsausschusses des Evang. Krankenhauses (1955-1957); Litzmannstraße, vor der NS-Zeit "Sundheller Straße"; im Mai 1945 von den amerikanischen Besatzung wieder in "Sundheller Straße" umbenannt Lochmann, Wolfgang, *27.08.1920 †20.03.2012, Studiendirektor; Löschwasserteiche gibt es im Stadtgebiet Plettenberg im Jahre 1996 insgesamt 29 Stück, darunter drei städtische Teiche (Grimminghausen, Dingeringhausen, Baddinghagen); Löschwasserversorgung im Stadtgebiet wird gewährleistet durch die Stadtwerke Plettenberg GmbH sowie Wasserbeschaffungsverband Himmelmert, Wassergenossenschaft Eiringhausen, Wassergenossenschaft Böddinghausen, Wasserversorgung GmbH Holthausen, Wassergenossenschaft Sundhelle-Bruch, Paseler Wasserversorgung GmbH, Wasserbeschaffungsverband Hechmecke, Wasserinteressengemeinschaft Köbbinghausen; es gibt 952 Hydranten im Stadtgebiet und 33 Löschteiche (Stand 2012); Lösgen, Fritz; Friseurmeister; verlegt im November 1955 seinen Damenfrisier-Salon von der Grünestraße in die Räume der ehemaligen Eisenwarenhandlung Siepmann & Niederstebruch; Löwenthal, Eugen, Mitinh. der Fa. Gebr. Löwenthal, Wilhelmstr. 49 (1928); Löwenthal Gebr., Manufakturwarengeschäft; Inh. Louis und Eugen Löwenthal; Wilhelmstr. 53 (1928); Löwenthal Gebr., Gesellschaft; Inhaber Kaufmann Louis Löwenthal und Kaufmann Benjamin Löwenthal; die Gesellschaft hat am 05.02.1898 begonnen; übertragen ins HRA 123 am 19.07.1907; der Plettenberger Spar- und Darlehnskassen-Verein eGmbH kaufte am 07.12.1938 das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Löwenthal zum Preis von 45.000 RM - der Kaufpreis wurde dann auf den Einheitswert von 34.100 RM reduziert; Louis Löwenthal starb am 02.09.1942 im KZ (Konzentrationslager) Theresienstadt; Lohmann, Heinrich; *Plettenberg; Drechslermeister; Stadtverordneter (1889-1912); Kirchmeister; am 04.12.1887 zum Diakon gewählt; Lohmann, Louis, *Herscheid, ließ sich 1899 als Uhrmacher in Plettenberg am Maiplatz nieder;

Lohmühle an der Herscheider Straße; ohne Baugenehmigung errichtet 1821 von Caspar Heinrich Hanebeck; 1857 erbt dessen Sohn Heinrich Wilhelm Hanebeck die Mühle; da die Mühle keinerlei Wasserrechte besaß, wurde 1873 eine Dampfmaschine in einem dafür errichteten massiven Anbau installiert; die Mühle konnte jetzt wahlweise mit Wasser- oder Dampfkraft betrieben werden; 1875 erbt Gustav Hanebeck die Mühle von seinem Vater; in der angeschlossenen Gerberei wurde bis 1880 nur Sohlenleder hergestellt, seither vorzugsweise Riemen- und Oberleder produziert; 1883 gibt Gustav H. den Betrieb wegen wirtschaftl. Probleme auf; Fabrikant Karl Meuser besitzt in den folgenden 6 Jahren den Betrieb, dann übernimmt der Lohgerber Gustav Schulte (er hatte bis dahin an der Waschebecke - Waskebieke eine Gerberei) die Lohmühle; das Wasserrad war bis zu Beginn des II. Weltkriegs in Betrieb, ein Elektromotor hatte davor die Dampfmaschine abgelöst; 1935 dokumentiert der Leiter der Höh. Techn. Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau in Essen die Mühle in allen Details; die Lohmühle war bis 1935 in Betrieb, die Gerberei noch nach dem II. Weltkrieg; aus verkehrstechnischen Gründen wurde die Mühle im Juni 1978 von Hand abgetragen, das Holzfachwerk für mehrere Jahre ins Imprägnierbad gesteckt; Wiederaufbau im Freilichtmuseum Mäckingerbachtal (Richtfest 1981); Lohwäldchenfest wurde jeweils am ersten Wochenende im Juni gefeiert; Veranstalter war der MGV Holthausen, der das Waldfest mit Belustigung-, Speisen- und Getränkeständen, mit Tanz- und Barbetrieb im Eichenwäldchen oberhalb von Holthausen feierte (1969 wurde das 11. Lohwäldchenfest gefeiert); Lokschuppen der Plettenberger Kleinbahn, vormals Plettenberger Straßenbahn an der Posenschen Straße, errichtet 1922;

Loos, August; *20.09.1874; Stadtverordneter (03.01.1913-1919, 30.05.1924-1925, 11.03.1931-1932); Loos Carl, Fa.; Inhaber Bauunternehmer und Ziegeleibesitzer Carl Loos, *20.12.1883; eingetragen ins FR am 13.12.1898 (übertragen ins HRA 42 am 04.08.1906); Prokura: Bautechniker August Loss (1906-1906), Bautechniker Valentin Fey (1922-); am 04.02.1909 führen die Kinder des verstorbenen Carl Loos das Unternehmen als Erben in Gemeinschaft und mit der Witwe als oHG fort; pers. haftende Gesellschafter sind Wwe. Wilhelmine, geb. Klaas, Bautechniker August Loos, Ehefrau Wilhelm Schmidt, Ing. Wilhelm Loos (Schierstein), Kaufmann Karl Loos, Kaufmann Eduard Loos (Duisburg-Beeck), Wilhelmina Loos; bis auf Karl Loos und August Loos scheiden alle übrigen Gesellschafter am 10.01.1911 aus der Gesellschaft aus; übertragen ins HRA 346; Loos, Ziegelei, gegr. 1898, Grafweg; Loose Heinr., Fa.; Inhaber Kaufmann Adolf Jakob; eingetragen ins FR Bd.IV Bl.256 am 11.12.1896; die Firma ist erloschen am 20.09.1897; Luck, Dr. Walther, Oberstudiendirektor, Leiter des Gymnasiums (1947-1958); Ludendorffstraße, obere Teil der heutigen Königstraße zwischen Unterm Grünen Berg und Einmündung Oesterweg; Ludwig, Bernfried; Kaplan der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius (1986-?) Lübke, Fritz; Geschäft für Haushaltungsgegenstände, Öfen, Herde, Waschmaschinen, komplette Bade-Einrichtungen u. a. (um 1914); Lückel, Wolfgang; *08.03.1928 †31.03.2008; Maurer (zuletzt Fa. Rhiel), Gründer der Tischtennis-Abtlg. des TuS Plettenberg und 30 Jahre ihr Vorsitzender; Autor zahlreicher Kurzgeschichten und Gedichte sowie des Buches "Die Donnernase" (Scheffler-Verlag Herdecke 1995); Lueg, Sonnenbänke, Saunen, Trimmgeräte, Jacuzzi-Wirbel-Poolbäder, eröffnet 18.06.1980, Feuerbachstr. 1; Lüsebrink, Elise (August Wwe.); Hebamme; SPD-Ratsmitglied (1919-1924); sie war die erste Frau im Plettenberger Stadtparlament; Lüsebrink, Karin; Filmschauspielerin, u. a. in: Die Unbekannte (1937), Wir machen Musik (1942 mit Ilse Werner, ViKtor de Kowa u.a.), Hurra, ich bin Papa (1939), Hab mich lieb (1942), Die Frau meiner Träume (1944), siehe: Plettenberger Nachrichten vom 19.06.1937; Lüsebrink Otto, Fa.; Inhaber Kaufmann Otto Lüsebrink; eingetragen ins FR Bd.IV Bl.151 am 30.11.1896 (übertragen ins HRA 77 am 20.06.1907); Lüsebrink Paul, Eiringhausen, Fa.; Inhaber Kaufmann Paul Lüsebrink zu Eiringhausen; eingetragen ins FR am 05.04.1897; die Firma ist erloschen am 17.06.1898; Lüsebrink & Teubner, gegr. 1911; Ziegelstraße 46; Stanz-, Laser- und Wasserstrahltechnik; Lüttringhaus, Ernst; Vernickelungsanstalt, Holthausen (1928);

Lueg-Althoff, Dr. Reinhold, Facharzt für Inneres, privat: Uhlandstraße; Vors. des Deutschen Amateur Radio Club Plettenberg (1957-);

Luke, Dr., Sanitätsrat (der Titel wurde ihm vom Reichspräsidenten verliehen); Allgemeinmediziner mit Apothekerexamen, hatte seine Praxis im Haus Poststraße 3 in Eiringhausen; Spitzname »Doktor 1 und 2«, weil er den Patienten immer mit lateinischen Ziffern nummerierte Fläschchen Medizin mitgab, die er selbst hergestellt hatte; hartnäckig hielt sich bei den Leuten das Gerücht, die Fläschchen seien lediglich mit Lennewasser gefüllt; wegen seiner Heilerfolge und weil er keine Kassenpatienten behandelte, war er bei seinen Arztkollegen nicht besonders beliebt; Luke Kfz-Technik und -Handel; Bahnhofstr. 95 (ehem. Gelände von Baustoff Siepmann); Lumberg Walter GmbH & Co.KG, Plettenberg, Bannewerthstr.24, Eisen- und Metallwarenfabrik. Lürken, Klaus; *24.07.1910 Eilendorf; Feuerwerker; wohnte Grünestr. 22; bekam von der amerikanischen Militärbehörde (und später von den englischen Besatzungstruppen) den Auftrag, ab 23.04.1945 die bei Kriegsende herumliegende Munition einzusammeln, zu entschärfen und zu sprengen; als bei einem Transport im August 1945 vor dem Geschäft Neumann in der Wilhelmstraße eine Panzerfaust von seinem Wagen fiel und detonierte, wurden 13 Personen z. Teil schwer verletzt; Lutherchor Plettenberg, 1931: Vors. Bürodirektor Hermens, Dirigent Lehrer Halfmann, Schriftführer Kaufmann Alfred Wedra, Kassierer Frl. Martha Becker; Lützenkirchen, Robert; Vorstandsvorsitzender der "Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis" (1995-2010); Vors. des Hegering Plettenberg (1997-2010)

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |