|

Böingser-Höhle Dachs-Höhle Dahlmann-Höhle Karhof-Höhlen Leichen-Höhle Preuß-Höhle

Alte Höhle Burg-Höhle Tunnelhöhle Feldhofhöhle Reckenhöhle Honert-Höhle Otto/Christian

"Schwalbe 1" Volkringhauser Höhle Wocklumer Höhle Kehlberg-Höhlen Felsenmeer

Quelle: Westfalenpost vom 20.09.2006

Bergbau-Wanderweg

Langenholthausen. (sim)

Drei heimatverbundene Männer

haben sich die Aufgabe gestellt,

die Bergbaugeschichte

Langenholthausens zu erforschen

und ihre Erkenntnisse

der Nachwelt zugänglich zu

machen. Das größte Projekt

ihrer Arbeit ist der Bergbau-

Wanderweg rund um Langenholthausen.

Der ist mittlerweile

fertiggestellt und so können

Ronald Förster, Michael

Aßhoff und Engelbert Lazer

für Sonntag, 24. September,

zur offiziellen Einweihung des

Wanderweges einladen.

Für diese Einweihung, die

um 10.30 Uhr auf dem Barbara-

Träger-Platz beginnen soll,

haben die Mitglieder des Historischen

Vereins Langenholthausen

auch einen Vertreter

des Oberbergamts und

den Museumsleiter des Märkischen

Kreises, Stephan Sensen,

eingeladen. Ebenso die

Familien, die früher einmal

Bergbau im Gebiet von Langenholthausen

betrieben haben.

„Graf Landsberg musste

leider absagen, weil er am 24.

September im Ausland ist”,

berichtete Ronald Förster im

Vorfeld.

Auch die Stadt Balve wird

vertreten sein. Zwar hat der

Bürgermeister selbst keine

Zeit, er hat aber die Entsendung

eines Vertreters zugesagt.

An die Feier vor dem Hinweisschild

auf dem Barbara-

Träger-Platz soll sich eine

Führung über den Bergbauwanderweg

rund um Langenholthausen

anschließen. In

dieser Führung will Engelbert

Lazer die acht Gruben, den

Stollen, das Heiligenhäuschen,

das einmal von einem

Steiger gestiftet wurde, den

Platz der ehemaligen Eisenhütte

und die ehemalige Mühle

von Langenholthausen vorstellen.

Alle diese Punkte wurden

vom Verein mit Hinweisschildern

ausgestattet, so dass

der Wanderer eine genaue

Vorstellung von der früheren

Eisengewinnung in Langenholthausen

bekommen kann.

Der Bergbau-Wanderweg

in Langenholthausen weist

auch eine direkte Verbindung

zur Luisenhütte in Wocklum

auf, so dass alle, die an der

Technik-Geschichte des

Sauerlandes interessiert sind,

diese beiden Sehenswürdigkeiten

gut miteinander verbinden

können.

Quelle: WR Lüdenscheid vom 31.07.2006

Bergbau im Hönnetal "noch viel älter"

Märkischer Kreis. (pk) Die Höhlenforscher von Wolfgang Hänischs

Speläogruppe"Sauerland" haben vor Jahren bereits die tausendjährige

Geschichte des Bergbaus im Hemeraner Felsenmeer nachweisen können.

Jetzt liegen neue Erkenntnisse auf noch älteren Bergbau in dem

preisgekrönten Hemeraner Geotop und Naturschutzgebiet vor, das

doch auch ein von Menschenhand geschaffenes Kulturdenkmal ist.

Die Speläogruppe will ihr neues Wissen über die älter werdende

Kulturgeschichte des Felsenmeers der Öffentlichkeit demnächst

bekannt geben. Die Höhlenforscher, die ihr Domizil im Kulturbahnhof

Binolen haben, konzentrieren sich momentan noch sehr stark auf

das Naturschutzgebiet im mittleren Hönnetal. Mit Grundbesitzern

und Naturschützern gemeinsam haben die Speäologen eine

"Aktionsgemeinschaft Landschaftsschutz Hönnetal" gegründet,

wobei Hänischs Verein die Aufsichtspflicht vom Uhufelsen bis

nach Volkringhausen übernommen hat.

Die seit Jahren regelmäßigen Kontrollgänge mit Dienstausweisen

in dem empfindlichen Naturschutzgebiet finden mittlerweile als

konzertierte Aktion mit dem Werksschutz der Firma Rheinkalk statt.

Hänisch berichtet von "schlimmen Sachen", die jahrelang im Hönnetal

geschehen seien. Gemeint sind sind nicht nur die illegalen Bergsteiger,

sondern noch mehr esoterische Gruppen, die die Hönnetaler Höhlenwelt

für ihre Schwarzen Messen heimsuchen. Für Esoteriker gebe es

kommerzielle Reiseanbieter: "In der Grübecke standen drei Busse für

zwei Höhlen!".

Quelle: Westfalenpost Menden/Märkischer Kreis vom 13.05.2006

Felsenmeer gemeinsam

Hemer. Dem Hemeraner Felsenmeer

wurde gestern das

Prädikat National Geotop

verliehen. Die Preisverleihung

erfolgte im Rahmen des Geoforums

2006 „Die bedeutendsten

Geotope Deutschlands”

in Hannover. Die Urkunde

nahmen Bürgermeister

Michael Esken, Umweltsamtleiter

Edgar Schumacher und

Werner Weber von der Arbeitsgemeinschaft

Höhle und

Karst im Niedersächsischen

Landtag entgegen.

Damit reiht sich das

Kalksteingebilde in die Liste

von 77 Denkmälern ein und

wird in einem Atemzug mit

den Extersteinen, der Insel

Helgoland und dem Siebengebirge

genannt.

Das Felsenmeer ist ein in

Deutschland einmaliger Geotop.

An der Oberfläche des

hier anstehenden mitteldevonischen

Massenkalks hatte

sich im feuchtwarmen Klima

der Tertiär-Zeit eine Kegelkarstlandschaft

gebildet, die

mit ausgedehnten Höhlen im

Untergrund verbunden ist.

Dadurch, dass diese Karstlandschaft

während der Eiszeiten

durch Lössaufwehungen

plombiert wurde, blieb sie

bis heute erhalten. Sie wurde

erst in geologisch jüngster Zeit

durch Verwitterung und Abtragung

teilweise wieder freigelegt.

Seit 1968 steht das Felsenmeer

unter Naturschutz. Bis

zum Jahr 1988 war es aber frei

zugänglich. Bedingt durch die

zahlreichen Spaziergänger

und Kletterer konnte sich zwischen

den einzelnen Klippen

kaum Bewuchs bilden. Im

Jahr 1988 wurde das Gelände

umzäunt. Die Besucher nutzen

einen Rundweg, der außen

um das schluchtartige,

insgesamt drei Quadratkilometer

große Gebiet herumführt.

Bei den bedeutendsten

Geotopen handelt es sich um

herausragende geowissenschaftliche

Objekte in

Deutschland. Deshalb müssen

es Geotope sein, die erdgeschichtliche

Vorgänge, die

Entwicklung des Lebens, geologische

Prozesse, geomorphologische

Eigenheiten oder

geologische Sehenswürdigkeiten

von außergewöhnlicher

Ausprägung repräsentieren.

Quelle: Wikipedia

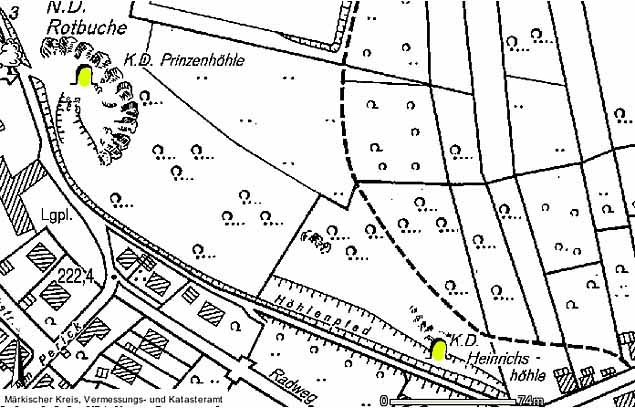

Die Heinrichshöhle . . .

. . . ist eine im Hemeraner Stadtteil Sundwig gelegene Tropfsteinhöhle.

300 Meter der Höhle sind für Besucher zugänglich und als Schauhöhle ausgebaut, was

allerdings nur ein Bruchteil der Gesamtgröße ist. Die Heinrichshöhle ist Teil des

Perick-Höhlensystems mit 3 Kilometer Ganglänge. Das benachbarte Felsenmeer ist Teil

des gleichen Karst-Gebietes aus dem Mittel-Devon, das sich von Hagen bis nach Balve

erstreckt. Weitere Schauhöhlen dieses Gebietes befinden sich in Iserlohn (Dechenhöhle)

und Balve (Reckenhöhle).

Das in der Heinrichshöhle gefundene Skelett eines Höhlenbären wird in der Höhle ausgestellt.

1804 wurden von den Paläontologen Georg August Goldfuß und Johann Jacob Nöggerath 18 komplette

Skelette in der Höhle entdeckt. Da keinerlei Bärenkot in der Höhle gefunden wurde, sind

die Knochen vermutlich bei Überschwemmungen in die Höhle gespült worden.

Die Höhle wurde offiziell zwar erst 1812 von Heinrich von der Becke entdeckt, war aber

den Anwohnern wohl schon lange zuvor bekannt. Bereits 1771 zeigt eine Karte den Höhleneingang.

Als Schauhöhle eröffnet wurde sie am 22. Mai 1904 auf Betreiben des Gastwirtes Heinrich Meise,

in dessen Saal nahe der Höhle auch zunächst das Höhlenbärskelett ausgestellt war. 1905 wurde

eine elektrische Beleuchtung eingebaut. Die Heinrichshöhle war damit die erste elektrifizierte

Westfalens. Die 110-V-Leitungen sind heute bereits teilweise mit Tropfsteinen überwachsen.

Eine neue Beleuchtung wurde 1976 eingebaut.

Quelle: www.7grad.org

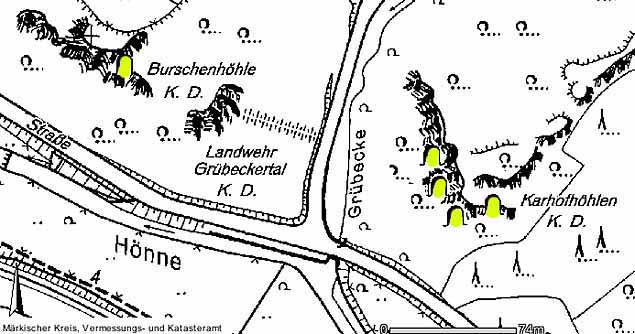

Burschenhöhle und Karhofhöhlen

Die Burschenhöhle war schon in der menschlichen Frühzeit bewohnt. Die Menschen

bauten damals mit Hilfe von Mammutstoßzähnen und Fellen vor der Burschenhöhle

eine Art Vorhang, der vor Wind und Wetter schützte. Die Höhle gehört zu den

Höhlen mit paläolithischen Höhlenfunden im Hönnetal.

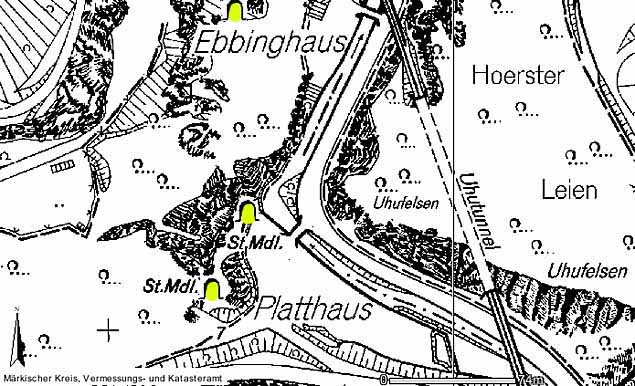

Die Burschen-Höhle

Die Burschenhöhle liegt oberhalb des Ortes Binolen im Hönnetal und erinnert

stark an die französischen Felsschutzdächer, die "Abris sous roches" im Tal

der Vezere. Sie ist 13 Meter breit, 5 Meter hoch, aber nur 7 Meter tief.

Den sonderbaren Namen erhielt die Höhle, weil des öfteren Wanderburschen

in ihr übernachten; darum wird sie auch vielfach "Monarchen-Höhle" genannt.

Kleine Burschen-Höhle

Etwa 20 Meter südlich der Burschen-Höhle liegt im gleichen Massiv die

Kleine Burschen-Höhle. Man braucht nur von der Burschen-Höhle an der

Kalkstein-Wand entlang zu schreiten, um diese Höhle, verdeckt durch einen

mittelgroßen Felsblock, zu erreichen. Beide Höhlen liegen dicht beieinander.

Länge der Höhle: 11 Meter. Eingang: Breite 0,80 Meter, Höhe 0,60 Meter.

Höhe über Talsohle 16 Meter und damit 3 Meter über dem Eingangsniveau der

Burschen-Höhle. Die Höhle ist trocken und eine Kluftfugenhöhle.

Die Karhofhöhlen sind ein Höhlensystem unter einer Felsengruppe in der

Ostflanke des Hönnetals. Bekannt sind die Karhofhöhlen für ihre reichhaltigen

Funde an Irdenwaren, Gefäßen mit Kreisstempelverzierungen und anderen Funden

der vorrömischen Eisenzeit. Die Höhle wurde bereits früh von Archäologen untersucht

und kartiert. Eine der ersten wissenschaftlichen Grabungen wurde im Jahr 1891

unter der Leitung von Emil Carthaus durchgeführt.

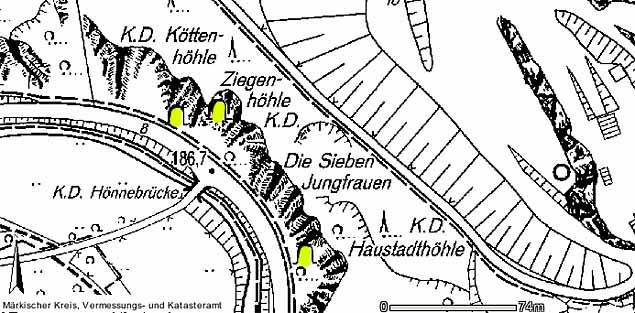

Ziegen-Höhle

Steht man auf der Schafsbrücke, die über die Hönne führt, zwischen

den Bundesbahnhaltestellen Binolen und Klusenstein, und schaut gegen

den Felsen "Sieben Jungfrauen", so erblickt man hoch oben im vierten

Felsen unter einer knorrigen Eiche ein kleines Felsplateau, hinter

welchem sich die Höhle versteckt. Nur so ist sie vom Tale her erkennbar.

Erreicht wird sie, indem man zwischen dem ersten und zweiten Jungfraufelsen

(von Norden gezählt) den Pfad ansteigt und über den zweiten und dritten

Felsen schließlich zur Ziegen-Höhle gelangt. Der Pfad führt scharf an

der Felskante entlang, weshalb größte Vorsicht geboten ist. Insbesondere

bei Nässe ist der Pfad sehr glitscherig und gefährlich.

Quelle: www.dechenhöhle.de

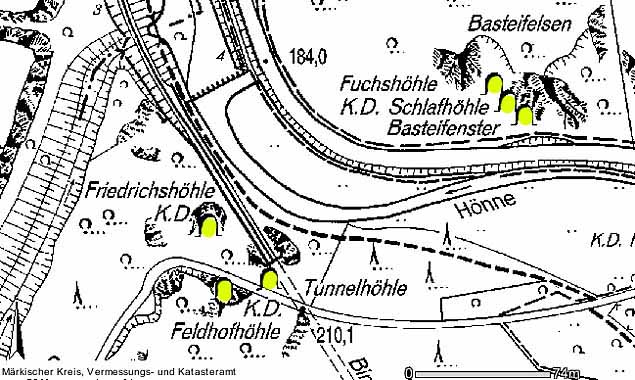

Die Friedrichshöhle liegt in den stark verkarsteten Massenkalken des oberen

Mitteldevon, am Westhang des Hönnetals in unmittelbarer Nähe der Feldhofhöhle.

Sie wurde Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts entdeckt (55 m). Im Jahr

1976 gelang Wuppertaler und Letmather Höhlenforschern (heute beide Speläogruppe

Letmathe) durch Bezwingung des Nacktschlufes und Freilegung des sogenannten

Steinchenschlufs ein Durchbruch in bis dahin unbekannte Teile. Die Gesamtganglänge

der Höhle liegt heute bei ca. 1500 Metern. Damit ist sie die mit Abstand längste

Höhle des Hönnetals. Die Friedrichshöhle zeichnet sich im vorderen Bereich durch

klare Gangprofile (Schlüssellochprofile) sowie ein reiches Vorkommen an

pleistozänen Tierknochen aus. An einer Stelle ist der Grundwasserspiegel in Form

eines kleinen Baches zugänglich.

Schlaf-Höhle

Etwa 50 Meter von der Kötten-Höhle, nördlich, im ersten Felsen der "Sieben

Jungfrauen", befindet sich auf gleicher Höhe die Schlaf-Höhle. Sie wird so

genannt, da in früheren Zeiten der hintere Raum als Schlafraum für

durchziehende Wanderburschen galt. Bei einer Eingangsbreite von 2,50 Meter,

Höhe 0,6 Meter, ist diese Höhle im dichten Gestrüpp schwer auffindbar.

Eingang fossilienreich, Länge der Höhle 6 Meter. Höhle ist nicht naturgeschützt.

(diese Aussage aus 1967 ist überholt, die Höhle ist geschützt)

Quelle: Balve, 1930, zur Tausendjahrfeier und 500. Wiederkehr der

Verleihung der Stadtrechte, S.35, von Dr. Clementine Lipperheide "Die Höhlen

um Balve"

Keppler Höhle

Als 1910 beim Bau der Hönnetalbahn die Ostseite des Kepplerberges abgeschnitten wurde, traten Höhlenverzweigungen ans Licht.

Erst 1919 wurde durch Sprengung der Kalkwerke die eigentliche, weitverweigte Höhle erschlossen, die fast ebenso schnell auf

immer wieder verschwinden sollte. Durch diese einmal gewesene Keppler Höhle machen wir die bequemste Wanderung, eine

Wanderung im Geiste. Was kümmern uns da die Engen, der schlammige Lehm, die scharfen Ecken und Zacken! Wir begeben

uns in die "Untere Höhle". Der enge Gang erweitert sich bald zu einer Grotte, die 14 Meter lang, 10 Meter breit und 7 Meter hoch ist.

Ihre Wände sind mit einem schneeig-schimmernden Prunkgewande bekleidet. Zarte Gardinen schmücken das Gewölbe, in

blitzendem Weiß zieren Tropfsteinüberzüge mit angewachsenen Säulchen die sonst grauen Wände. Wie eine Zauberhalle,

ein Märchenraum, mutet uns diese Höhle an. Zahlreich sind die dünnen, oft nur bleistiftstarken herabhängenden Röhrchen, die

einen geringeren Eindruck hinterlassen als die wuchtigen steinernen Kaskaden und die stumpfen Kegel am Boden, die oft

eine erstaunliche Größe erreichen. Die erweiterten Klüfte und schlauchartigen, nach oben verlaufenden Gänge der Unteren

Höhle führen zur Oberen Höhle, die im Durchmesser und in der Höhe 6 Meter misst.

Doch können wir nicht von dort her, sondern

durch einen Zugang von außen, der schon 1871 von Dechen bekannt war, in sie gelangen. Fast bis zur Decke ist sie mit Erdmassen

gefüllt. Durch diese Höhle und durch die Spalten der Unteren Höhle muss das Sickerwasser seinen Weg in die Tiefe gefunden

haben, so dass die "Grotte" der Unteren Höhle eine Sickerwasserhöhle, der lange Gang aber, der mit ihr in Verbindung steht,

eine typisch schlauchartige Flusshöhle darstellt. Am meisten erfreute uns auf dieser Wanderung die kleine Sickerwasserhöhle,

die Grotte, die mit ihren reichen Tropfsteingebilden eine zu einer Tropfsteinhöhle umgewandelte Sickerwasserhöhle geworden

ist. Ungleich schöner sind diese Gebilde in der bekanntesten Tropfsteinhöhle des Hönnetales, der Recken-Höhle, eine reich

geschmückte Flusshöhle.

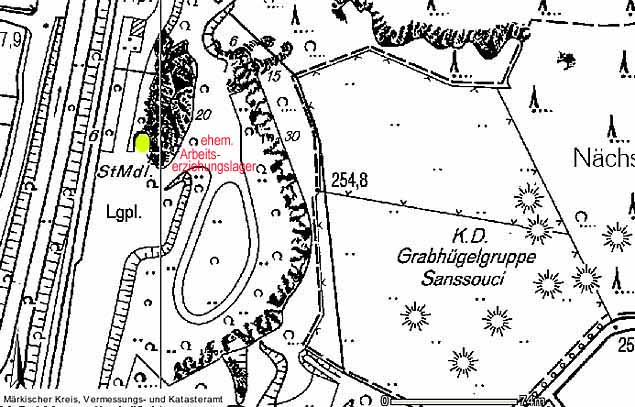

Johannes-Höhle

Hinter dem einzeln stehenden Haus der Ortsgendarmerie Sanssouci im Hönnetal finden

wir das Kalksteinmassiv "Im Beil". In diesem Massiv befinden sich drei Höhlen:

Höhle "Im Beil"

Die Höhle "Im Beil" ist eine typische Spaltenhöhle mit 57 Meter Länge und

gefährlichen Engstellen (Schlufe). Der Eingang beträgt 0,80 Meter Breite,

die Höhe 1,20 Meter. Höhe über Talsohle: 13 Meter und damit nur 3 Meter

höher als die Dahlmann-Höhle, die in einer Entfernung von 70 Metern nördlich

im gleichen Massiv liegt. Die Höhle zeigt beträchtliche Fossilien, welche

dank ihrer Schlufe ziemlich erhalten geblieben sind. Die Höhle steht nicht

unter Naturschutz.

Höhle an der alten Schule

Die Länge der Höhle beträgt 9 Meter. Eingang: Breite 2,30 Meter, Höhe

3,00 Meter. Als sehr enge Spaltenhöhle lässt sie sich kaum befahren,

wie der Ausdruck Höhle hier auch nicht ganz treffend ist, da auf der

Länge von 9 Metern sehr häufig der freie Himmel sichtbar ist, womit

diese Höhle stellenweise den Charakter eines Kamins besitzt. In dem

gefährlichen Spalt finden sich viele Fossilien, ansonsten ist die

Höhle schmucklos. Sie steht nicht unter Naturschutz.

Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", 1967, Heinrich Streich, S. 30

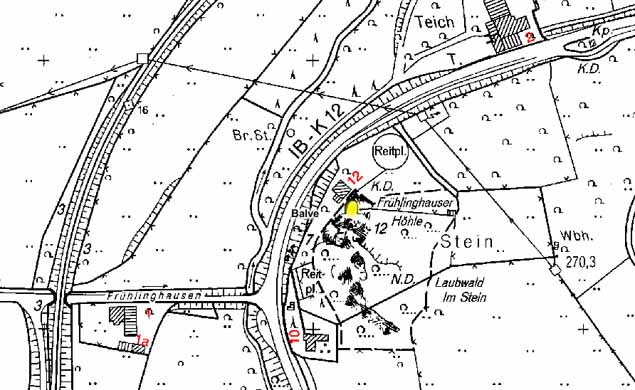

Frühlinghauser Höhle

Zwischen dem Gutshof Gransauer Mühle und dem Straßenabzweig Frühlinghausen,

südwestlich Balve, befindet sich in iner scharfen Linkskurve in einem

charakteristischen Kalksteinfelsen die Frühlinghauser Höhle. Vor der Höhle

ein einzeln stehendes Fachwerkhaus. Höhe über Talsohle: 10 Meter. Länge der

Höhle: 18 Meter. Einen eigentlichen Eingang besitzt die Höhle nicht,

vielmehr kann sie als ein Großraum bezeichnet werden mit etwa 10 Meter

Höhe am Eingang, welcher nach hinten abflacht. Vorne rechts hat man während

des letzten Weltkrieges zwei Seitengänge gesprengt, die den Anwohnern als

Luftschutzraum dienten.

Vieles deutet darauf hin, dass die Höhle als Kulturhöhle angesprochen

werden kann, was durch Ausgrabungen nachgewiesen werden müsste. Tropfstein

und Versinterung finden sich nicht mehr, dagegen zieren die Wände

Versteinerungen des Devons.

Quelle: "Höhlen des Sauerlandes", Walter Sönnecken, 1966, S.80-81

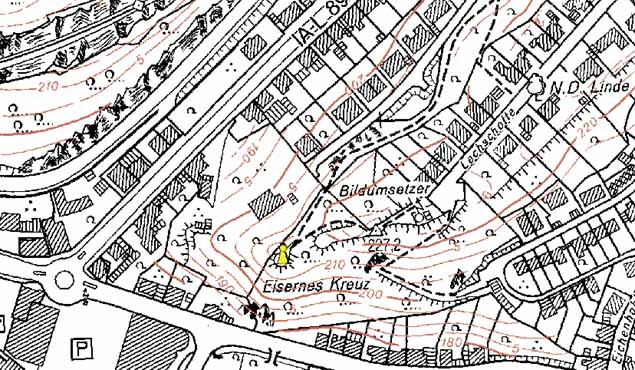

Die Kreuz-Höhle

Auf einem zwischen dem Grüne-Tal und Iserlohn gelegenen hohen und sehr

steilen Kalksteinfelsen, dem Düsing, befindet sich ein Denkmal in Gestalt

eines riesigen eisernen Kreuzes. Unterhalb dieses Denkmals liegt der

durch mächtige Steinbrocken fast verdeckte Zugang zu einer Höhle. Der

Eingang zeigt nach Süden und kann den ganzen Tag von der Sonne beschienen

werden.

Über angesetzte Grabungen oder sonstige Besonderheiten konnte bisher

nichts in Erfahrung gebracht werden. Lediglich ein Bericht aus dem Jahre

1477 nimmt Bezug auf eine Höhle bei dem Städtchen Iserlohn; es wird

aber nicht gesagt, welche Höhle gemeint ist. Da von einer nur kleinen

Öffnung die Rede ist, kann es sich meiner Meinung nach nur um die

Kreuz-Höhle gehandelt haben. Der Bericht lautet wie folgt:

"In demselben Jahr geschah in dem Lande Mark in Westfalen bei dem

Städtchen Iserlohn ein gefährliches Abenteuer. Ein Jäger nämlich jagte

da in den Bergen, und die Windhunde kamen auf die Spur eines Fuchses,

der entlief ihnen in die Höhle eines Berges, vor der ein großer Stein

lag (Foto). Davor standen die Hunde und bellten. Der Jäger kam dazu,

stieg vom Pferde und guckte in die kleine Öffnung. Da schien ihm, als

ob in dem Berge was hause. Deshalb brachte er wohl 40 Mann zur Stelle,

die mit großer Mühe den Stein von der Öffnung brachten.

Da war der Berg hohl in die Höhe und ebenso in die Länge. Darauf

gingen sie hinein mit Fackeln und sahen da Totengebein von ungeheurer

Größe liegen. Armknochen und Beinknochen so dick wie der achte Teil

einer Tonne, und einen Kopf so groß wie ein Scheffel. Sie konnten

aber zu dem Ende der Höhle nicht gelangen, denn als sie einen kleinen

Steinwurf weit darin waren, gingen alle Fackeln und Lichter aus. Da

dies der Herzog von Cleve hörte (in dessen Grafschaft Mark die Höhle

lag) gebot er bei Geldstrafe, es solle niemand hineingehen, denn er

vermutete wahrscheinlich einen Schatz von Gold darin zu finden (Quelle:

Die Lübecksche Chronik von Detmar aus dem Jahr 1477).

Weitere Quellen:

Bleicher, Wilhelm: Funde aus dem sogenannten "Kieferloch" bei der Feldhofhöhle

im Hönnetal. In: Hohenlimburger Heimatblätter für den Raum Hagen und Iserlohn.

52.1991, S. 200-202 und 211-214.

Perkuhn, Egon: Die Höhlen des Hönnetals und des Felsenmeergebietes; 10. Beitrag

zur Landeskunde des Hönnetals, Menden 1973, Hrsg.: Verein der Freunde und Förderer

des Städt. Museums Menden e.V., 38 Seiten

Pielsticker, Karl-Heinz, Hemer: Die Alte Höhle am Perick bei Hemer-Sundwig; Sonderdruck

aus Mitt. Verb. Dt. Höhlen- u. Karstforscher, 10/1964, S. 103-107

Pielsticker, Karl-Heinz, Hemer: Neue Aufschlüsse in der Kreuzhöhle bei Iserlohn;

Sonderdruck aus Mitt. Verb. Dt. Höhlen- u. Karstforscher, 10/1964, S. 81-84

Scheller, Klaus; Westhoff, Uli: Die "Keppler-Höhle" im Hönnetal als Torso. In:

Antiberg. Nr. 17(1980), S. 5-8.

Sönnecken, Walter: Höhlen des Sauerlandes, 1966, I. Teil: Kulturhöhlen, II. Teil:

Allgemeine Höhlen und Tropfsteinhöhlen, 115 Seiten

Weber, Heinz-Werner: Heinrichshöhle und Felsenmeer - Hemers faszinierende

Sehenswürdigkeiten; Hemer 1997, Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland/Hemer,

20 Seiten

Zygowski, Dieter W.: Die Höhlen im Kehlberg (Hönnetal bei Volkringhausen): ein

karsthydrologisches System en miniature. In: Dortmunder Beiträge zur Landeskunde.

21.1987, S. 79-95. |