|

Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", 1967, Heinrich Streich, S. 77/78

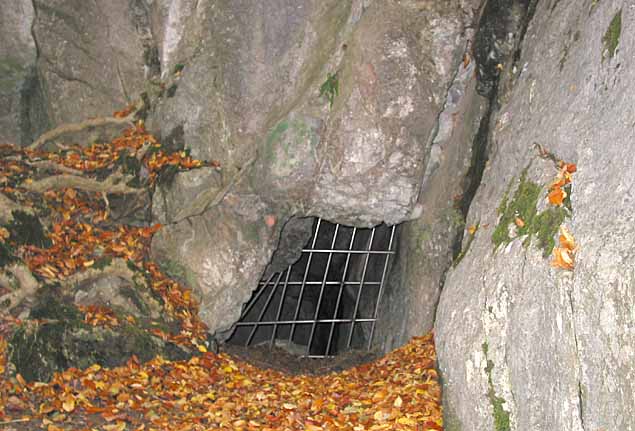

Karhof-Höhle

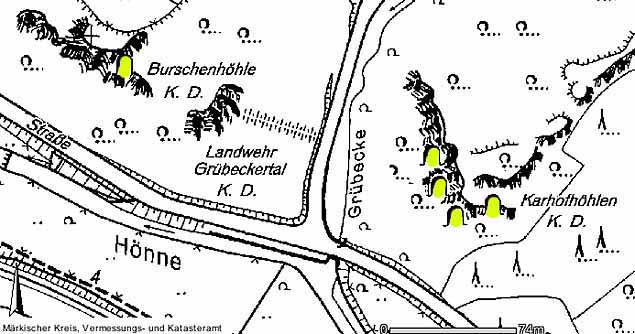

Etwa 800 Meter südlich des Bahnhofes Binolen im Hönnetal zweigt von der Talstraße

nach Nordosten die Landstraße ins Grübeckertal nach Neheim-Hüsten ab. Hier am

Abzweig finden wir zu beiden Seiten der Grübecker Landstraße das Karhof-Kalkstein-Massiv.

In der südlichen Felsengruppe befinden sich allein 7 Höhlen, drei davon

bilden die Eingänge zum Karhof-Höhlen-System. Es sind: Der Große Dom, der Kleine

Dom, Nischen- und die Wiesen-Höhle. Die Gesamtlänge der Karhof-Höhle: 125 Meter. Eingänge:

Ein besonderes Einfallen hat das große Höhlensystem der Karhof-Höhle nicht. Vielmehr

verläuft dieses im großen und ganzen waagerecht. Typische Spaltenhöhle, trocken,

doch zeigen größere Auswaschungen, dass sie einst eine bedeutende Flußhöhle war.

Wie alle Höhlen des Hönnetals gehört auch die Karhof-Höhle zum großen Gebirgsstock

des Massenkalkes. Die Befahrung ist im allgemeinen leicht bis mittelschwer. Doch

Vorsicht, die Höhle ist seit Jahren starken Veränderungen unterworfen. Versturz!

Die Karhof-Höhle gehört zu den ältesten Kulturhöhlen Westfalens. Als vor vielen

Jahren ein Profil durch die Ablagerungsschichten gelegt wurde, zeigte sich

der Querschnitt einer tadellos erhaltenen Herdstelle aus dem Neolithikum.

Die Herdstelle wurde vorsichtig ausgegraben, und heute ist ihr Inhalt im

Museum zu Menden zu besichtigen. In dem damals freigelegten Feuerloch befanden

sich ferner Tonscherben, Reste von Holzkohle, gebranntes Getreide und

Knochenschichten verschiedener Art.

In der Asche des Herdes fanden sich Reste von 22 verschiedenen Pflanzen.

Unter anderem waren Reste von Weizen, Roggen und Zwergweizen ermittelt

worden. Aber auch Spuren von Saathafer wurden gefunden. Diese in der

Karhof-Höhle gefundenen Körner sind wahrscheinlich die ältesten Haferfrüchte

aus Nordwestdeutschland.

Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", 1967, Heinrich Streich, S. 80

Wiesen-Höhle

Die Wiesen-Höhle ist die südlichste im Karhof-Kalkstein-Massiv, mit Öffnung

zum Hönnetal, etwa 10 Meter von der Nischen-Höhle entfernt. Eine

Verbindung zum Karhof-Höhlensystem hat die Höhle, wie auch die Nischen-Höhle,

nicht. Länge der Höhle: 15 Meter. Das Eingangsportal ist schmal und hoch.

Breite: 1,00 Meter, Höhe 3,50 Meter, Höhe über Talsohle 22 Meter. Die Höhle

ist trocken, die Anordnung waagerecht; eine typische Spaltenhöhle.

Nischen-Höhle

Wandert man von der Karhof-Höhle 3 weiter um das Massiv in südlicher Richtung

herum, erreicht man nach etwa 25 Metern die Nischen-Höhle, welche hinter

einer kleinen Felsnase versteckt liegt. Die Höhle hat ihre Bezeichnung von

den vielen kleinen Nischen, die ringsherum um eine Grotte, dicht hinterm

Eingang, verteilt sind.

Dachs-Höhle

Wenn wir im Hönnetal vom Bahnhof Binolen südlich wandern, erreichen

wir nach 800 Metern das Grübecker Tal. Wandern wir in diesem aufwärts,

so sehen wir nach 830 Meter linke Hand im schönen Buchen- und

Eichenbestand eine mit Moos bewachsene kleine Kalksteinwand. In dieser

Wand liegt die wenig bekannte Dachs-Höhle, etwa 7 Meter über Talsohle

(Grübecke). Die Höhlenbezeichnung rührt von der Losung des Dachses

her, der vor dem Höhleneingang seine Abtritte hat.

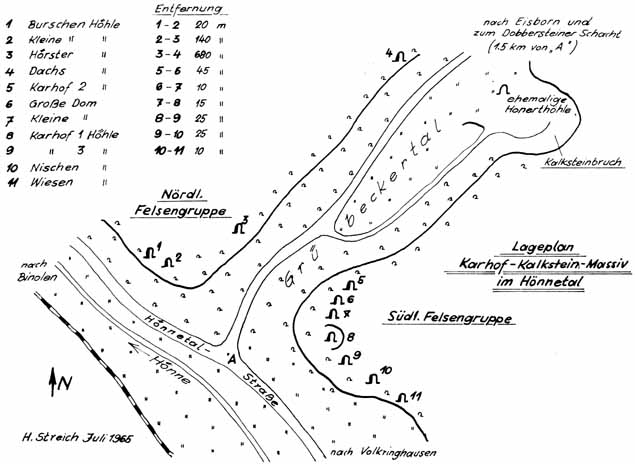

Sie liegt fernerhin unmittelbar über dem Kilometerstein 3/4. Gegenüber,

auf der anderen Talseite, liegt der noch in Betrieb befindliche

Steinbruch, in welchem sich bis vor wenigen Jahren die Honert-Höhle

befand (siehe obigen Lageplan zum Karhof-Kalkstein-Massiv).

Um den Charakter der Höhle festzustellen, bedarf es eingehender

Forschungsarbeit. Die Lage der Höhle an sich, als auch die in

unmittelbarer Nähe verschwundene Honert-Höhle lassen verraten,

dass in der Dachs-Höhle fossile Knochenreste und Artefakte verborgen

sind. Versinterungen sind nur im hintersten Teil der Höhle

sichtbar. Die Höhle untersteht nicht dem Naturschutz.

Hörster-Höhle

Etwa 800 Meter südlich Binolen im Hönnetal zweigt das schöne

Grübecker Tal in Richtung Neheim-Hüsten ab. Wandern wir in diesem

letztgenannten auswärts, erblicken wir nach etwa 150 Metern

links zurückliegend im Buchenbestand die erste aufragende

Kalkstein-Wand. In dieser befindet sich die Höster-Höhle (siehe

auch Lageplan zum Karhof-Kalkstein-Massiv).

Länge der Höhle: 8 Meter (vorläufiger Wert). Eingang: Breite 2,00

Meter, Höhe 1,00 Meter. Höhe über Talsohle: 20 Meter (Grübecke).

Die kleine Höhle verläuft waagerecht und gehört zum Massenkalk,

wie alle Höhlen des Karhof-Kalkstein-Massivs. Die einzigartige

Lage dieser Höhle spricht dafür, dass während der Eiszeiten auch

hier Mensch und Tier einen Unterschlupf fanden. Tropfstein und

Versinterungen weist die Hörster-Höhle nicht auf. Sie steht nicht

unter Naturschutz.

Quelle: Balve, 1930, zur Tausendjahrfeier und 500. Wiederkehr der

Verleihung der Stadtrechte, S.32, von Dr. Clementine Lipperheide "Die Höhlen

um Balve"

Karhof Höhle - ein unterirdisches Felsenmeer

Bald ändert sich das Bild von Schritt zu Schritt. Nach sieben Metern stehen wir

vor einem mächtigen Felsblock, der den Weg zu versperren scheint. Doch führen zwei

enge Spalten rechts und links um ihn herum. Links steigt der unbequeme schale Pfad

über herabgestürzte, in einem wirren Durcheinander liegende große und kleine Felsen

aufwärts.

Wir umgehen sie und steigen dann hinab in die Tiefe, bis wir am Anfange des großen,

nach oben spitz zulaufenden südöstlichen Haupthöhlenraumes (17 Meter lang, 7 1/2 Meter

breit, 6 1/2 Meter hoch) stehen, den unser Bild (S. Abb.) zeigt. Um den Verlauf der

ganzen Höhle kennen zu lernen, lassen wir uns den engen, mit scharfen kleinen

Kalkgesteinen mehr oder weniger angefüllten Gang hinunter zu der tiefsten Stelle

der Höhle, die auch zugleich die engste und unbequemste ist. Wir müssen uns flach

auf den Boden legen, um in den schmalen, aber hohen Gang kommen zu können, der das

Nord-Ost-Ende der Höhle bildet.

Hier bietet sich dem Auge ein ganz anderes Bild. Die Wände und alleinstehenden

Felsen scheinen poliert zu sein und schimmern in den buntesten Farben. Der Rückweg

führt wieder in den Haupthöhlenraum. Ein dort entzündetes Feuer gibt erst die

genügende Beleuchtung des hohen Raumes. Unsere kleinen Bergmannslampen reichen

nicht aus. Der Boden ist sehr uneben und mit Lehm und großen und kleinen Geröllen

bedeckt. Wände und Decken zeigen Spuren gewaltiger Veränderungen. Sie sind von

kreuz- und querziehenden Spalten und Klüften, die teils mehr, teils weniger

erweitert sind, durchzogen.

Diese durch die Gebirgsbildung bedingten Klüfte

erhielten ihre Umgestaltung durch das Wasser. Im Niederfallen auf die von verwesenden

Pflanzenresten durchsetzte Erdoberfläche hat der Regentropfen Kohlensäure

aufgenommen. Dann führte ihn die Schwerkraft auf den Klüften des Kalksteins

erdeinwärts. Infolge seines Kohlensäuregehaltes löste das Wasser den Kalk und

erweiterte hier und da eine Kluft, wie sie massenhaft das Gestein durchziehen. So

schuf stetig auf Kluftflächen abfließendes Wasser eine nach der Tiefe zunehmende

Erweiterung einzelner Spalten, schuf eine Spaltenhöhle, deren spitzes Dach und

unebener Boden diese Entstehung kundgeben. Schneiden sich bei solchen Höhlen

mehrere Spalten, die erweitert werden, so entsteht ein größerer Raum als der

eigentlich typische.

Im Haupthöhlenraum der Karhof-Höhle ist das der Fall. Auch das wirre Durcheinander

in der Karhof-Höhle, diesem unterirdischen Felsenmeer, findet seine Erklärung.

Durch die Erweiterung der Spalten verloren manche Felsen ihren Halt und stürzten

auf den Boden der Höhlung, andere sind so sehr aus dem Schichtenkomplex losgelöst,

dass sie jeden Augenblick herunterzustürzen drohen. . .

|