|

Quelle: WP Balve vom 16.09.2008

TV-Team ließ geräucherte Fledermäuse zurück

Von Wolfgang Simon

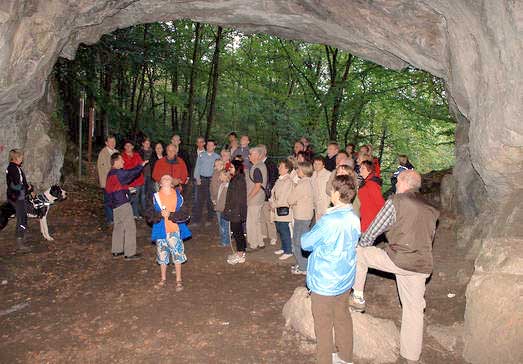

Balve. Für den, der die Zeichen zu lesen versteht, ist eine Höhle wie ein Geschichtsbuch, das über Millionen Jahre der Erd- und Menschheitsgeschichte berichtet. ...

... Einen kleinen Eindruck vom Inhalt dieses Buches vermittelten Björn Wegen und Horst Buchholz von der Speläo-Gruppe Sauerland allen, die an der Wanderung am Tag des offenen Denkmals zur Feldhofhöhle teilnahmen.

Vor Jahrmillionen befanden sich da, wo sich heute die Höhle befindet, nur einige Spalten und Risse in den massiven Kalksteinfelsen. Im Laufe von vielen Jahrtausenden erweiterte das Wasser die Risse zu einer geräumigen Höhle, so erfuhren die staunenden Zuhörer. Wie in vielen Höhlen des Hönnetales, fanden sich auch in der Feldhofhöhle die Spuren menschlicher Nutzung, doch wiesen Wegen und Buchholz darauf hin, dass die steinzeitlichen Menschen wohl kaum für längere Zeit in den Höhlen gelebt hätten. Sie suchten sie regelmäßig als Rastplätze auf, nutzten sie, um Vorräte zu lagern und entzündeten vor den Eingängen ihre Feuer. Doch für den dauernden Aufenthalt waren die Gänge im Fels, in denen eine konstante Temperatur von acht bis zehn Grad herrscht, nicht unbedingt geeignet.

Die beiden Höhlenforscher berichteten auch von den Problemen, die bei der

Erkundung der heimischen Gangsysteme immer wieder auftauchen: Nachdem der

Boden der Höhlen lange Zeit als willkommener Dünger mitsamt der

steinzeitlichen Reste abgefahren und auf die Felder verteilt wurde,

stellen heute Raubgräber ein großes Problem dar. Um die Artefakte der Vergangenheit zu rauben, graben sie Fundstellen auf und zerstören bei dieser Gelegenheit die Schichtung des Materials, die für eine genaue Datierung der Funde so wichtig ist. Doch auch von anderer Seite droht den heimischen Höhlen Gefahr. Immer wieder finden sich, auch in der Feldhofhöhle, die Spuren schwarzer Messen, nachdem sich sogenannte Satanisten zu ihren verqueren Ritualen versammelten. Die Begegnung mit dieser Sorte Menschen sei nicht immer ungefährlich, warnte Horst Buchholz.

Schaden in der Feldhofhöhle wurde aber vor einigen Jahren auch von einem Fernsehteam angerichtet, das für eine Reality-Show einen Notfall in einer Höhle nachstellen wollte. Die Leute vom Fernsehteam fielen im Winter in die Feldhofhöhle ein, die zu diesem Zeitpunkt auch Fledermäusen als Unterschlupf diente. Als Mitglieder der TV-Crew mitten in der Höhle ein Feuer entzündeten, wurden die Fledermäuse unter der Höhlendecke regelrecht geräuchert.

Nach all diesen Erfahrungen ist es nicht weiter verwunderlich, dass die meisten der 50 bekannten Höhlen und Gänge im Bereich des Hönnetales heute gesperrt sind. Nur die Höhlenforscher der Speläo-Gruppe dürfen sie zu Forschungszwecken und zur Kontrolle betreten. Und auch die vermeiden es, allzu oft das empfindliche Ökosystem tief unter der Erde durch ihre Anwesenheit zu stören.

Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", 1967, Heinrich Streich, S. 68

Die Feldhof-Höhle

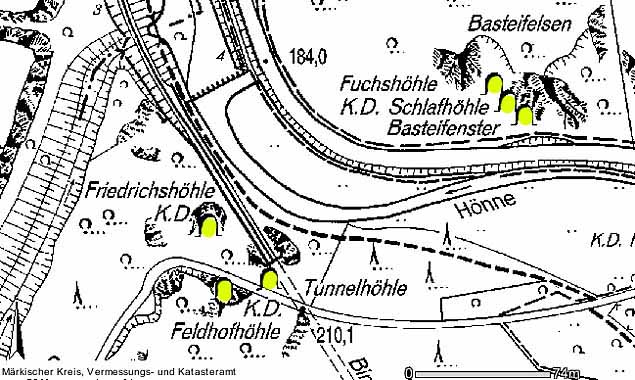

Über die Schafsbrücke im Hönnetal, auf der SGV Hauptwanderstrecke 4, am alten

Forsthaus vorbei aufwärts Rchtung Bäingsen. Etwa 160 Meter von der

Schafsbrücke liegt linker Hand am Wege die räumlich große Feldhofhöhle.

Die Großräumigkeit und die geschützte Lage der Höhle machte sie in früheren

Kulturepochen zu Behausungen und Unterkünften der Höhlenbewohner. Bedeutende

Grabungen nach dem ersten Weltkrieg erbrachten Funde von Tieren und Menschen.

Bei den Grabungen 1925/26 durch Professor Andree fand man 5 Kulturschichten,

in denen sich Holzkohlenreste, Knochensplitter, abgerollte Knochenstücke

und Knochenreste vom Höhlenbären, Rentier, Wildpferd, Wolf, Rhinozeros und

Höhlenhyäne befanden.

Der älteste Fund, ein Feuersteinwerkzeug, wurde in dieser Höhle geborgen.

Kulturstufe unklar. Im Winter finden wir noch häufig Fledermäuse und

Schmetterlinge, die hier überwintern.

Quelle: Andreas Ritzel: "Schülerexkursion Hönnetal", 1990,

Selbstverlag Westfälischer Heimatbund, 124 Seiten, hier: S. 59 ff.

Mit 95 Metern die zweitlängste Höhle im Hönnetal

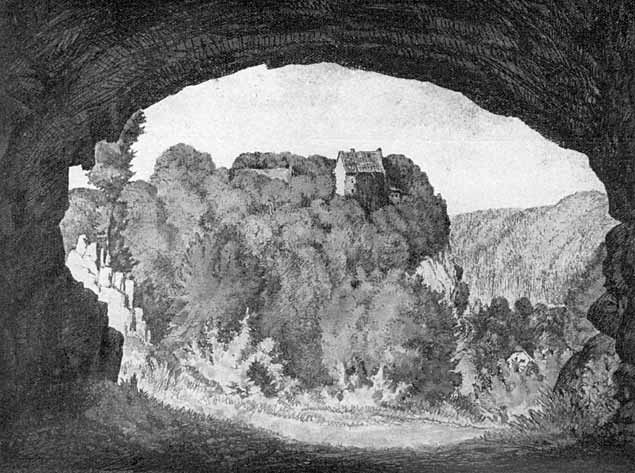

. . . Da vom Höhlenvorplatz die Eisenbahnschienen, die Hönne und die

Hönnetalstraße gut zu erkennen sind, ist die Lage der Höhle über

dem Hönne-Niveau annähernd abzuschätzen. Sie liegt rund 37 m über

dem Wasserspiegel der Hönne.

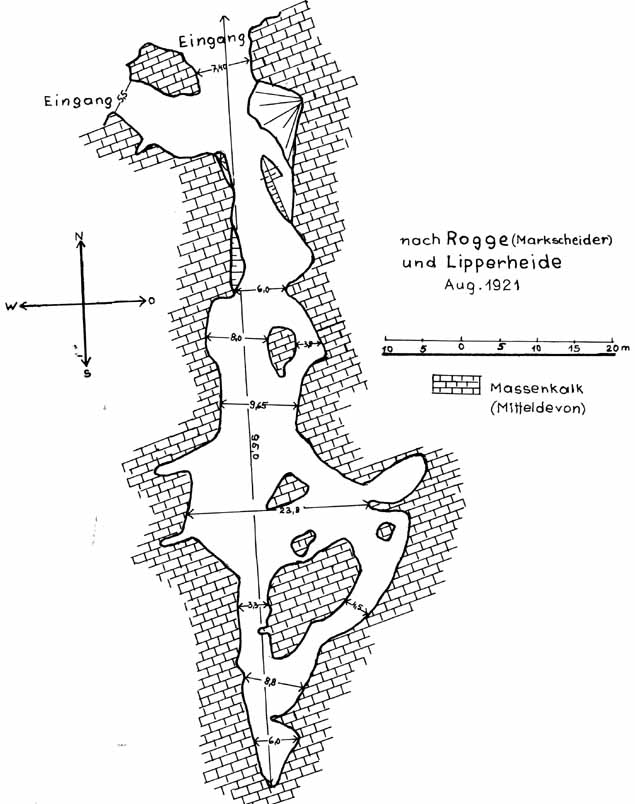

Der Nebeneingang verläuft im Winkel von 65 Grad zur Längsachse

der Höhle; er ist 5 m breit und verstürzt. An Hand des Grundrisses

kann das Aussehen der Höhle erläutert werden, vor allem auch der

Verlauf der Nebenarme (s. Abb. oben). Wegen des weit offenen

Eingangs wird sich auch als Halbhöhle bezeichnet.

Die Höhle ist 95 m lang und damit die zweitlängste des Hönnetals.

Der Boden ist vom Haupteingang aus 64 m lang eingeebnet und begehbar

(Achtung: Naturschutz! Nicht betreten!).Die ehemaligen Ablagerungen

sind als Dünger verwendet worden. Leuchtet man die Höhle aus, so

kann man an den Wänden außer den bereits erwähnten Fließspuren

auch einen Sinterüberzug erkennen. Es ist die Kalkausscheidung

des Wassers, das durch die Decke gesickert und aus dem der CO 2-

Gehalt entwichen ist.

An der Decke sind neben Versinterungen auch kleinere, meist

euterförmige Tropfsteine zu sehen. Am Ende dieser Stalaktiten

glänzt ein Tropfen, dessen Verdunstung zur Ablagerung des Kalkes

und damit zur Tropfsteinbildung führt. Stalagmiten können am

Boden nicht entstehen, weil dies u. a. durch die (nicht gestattete)

Begehung verhindert wird.

Die Höhle erstreckt sich in N-S-Richtung, wie der Hönneverlauf,

und entspricht dem Streichen der Kalksteinschichten; Höhlen,

die in Streichrichtung der Gesteinsschichten ausgebildet sind,

bezeichnet man als Lagerhöhlen. |