|

Quelle: ST vom Mai 1949

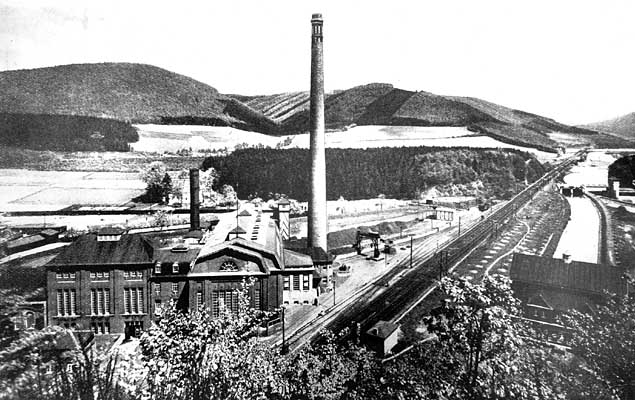

Das Elektrizitätswerk Siesel im Abbruch

Plettenberg-Siesel. Weit sichtbar ragt der fast 90 Meter hohe Schornstein

des Elektr.-Kraftwerkes Siesel ins Land, dort in der Lenneschleife unterm

Schwarzenberg an einer der so besonders romantischen Stellen des Lennetales.

Aber er raucht nicht mehr - und wird auch nicht mehr rauchen; es wird

abgebrochen auf dem Siesel.

Das begann schon 1933, als das Peroxydwerk trotz heftiger Gegenbemühungen

aus betriebwirtschaftlichen Gründen aufgegeben und nach Hönningen a/Rhein

verlegt wurde. Das Werk wurde abgebrochen. Damals verlor Elektro-Mark einen

seiner größten Konsumenten, der stündlich bei 3000 kw verbraucht hatte.

(Zum Vergleich: das Plettenberger Stadtgebiet benötigt stündlich etwa

5000 kw) Damals wurden die Abbruchziegel von den Kleinsiedlern abgeholt

und verbaut, und so ist es heute wieder. Diesmal aber ist der Abbruch eine

unmittelbare Folge von Kriegszerstörung.

Es war am Morgen des 19. März 1945, kurz vor Kriegsende. Bis dahin war es

gut gegangen, wie überhaupt die großen Werke des Komm.-Elektr.-Werkes "Mark"

durch Bombenangriffe nicht in Mitleidenschaft gezogn worden waren. An jenem

Schicksalsmorgen kreisten wieder einmal feindliche Flieger. Das WerK Siesel

wäre vielleicht auch diesesmal ungeschoren geblieben, aber da war ein Zug

auf der Strecke, der den Tunnel in Richtung Eiringhausen bereits passiert

hatte, dann aber zurücksetzte in den Sieseler Tunnel, um dort sicher zu sein.

Dieser Umstand, dass ein von Fliegern sicherlich bereits ausgemachter

Eisenbahnzug plötzlich verschwunden war, machte die Flieger wohl besonders

aufmerksam. Nun hatte der Güterzug in dem nur 95 Meter langen Sieseler Tunnel

keine volle Deckung gefunden. Es langte nicht ganz. Am Kraftwerk Siesel, das

bekanntlich unmittelbar am Tunnelausgang nach Süden liegt, sah der "Schwanz"

des Zuges heraus und am anderen Ende gegen Leinschede zu die Lok.

Die feindlichen Flieger griffen an und nahmen sich die Zugenden beiderseits

zum Ziel. Sie schossen die Lokomotive leck und strichen die Schlußwagen mit

Bordwaffen ab. Dann, einmal im Zuge, warfen sie 12 Bomben, vielleicht waren

Zug und Tunnel gemeint, jedenfalls bekam das Kraftwerk dabei einige Treffer

ab, und die gegenüberliegende Gastwirtschaft und das Haus Schröder wurden

beschädigt. Zwei Bomben gingen im Umspannwerk nieder, wo allerdings nur

Kabelschaden entstand, aber immerhin die Stromführung unterbrochen wurde.

Zwei Bomben trafen das Dampfkraftwerk, die eine war ein Ausbläser, die andere

aber versetzte die Fundamente der Dampfturbinen und brach die Säulen der

Halle, wodurch die Anlage betriebsunfähig wurde. Menschen kamen wie durch

ein Wunder nicht zu Schaden. Aber der materielle Schaden war groß.

Dennoch ist überlegt worden, ob die Anlage nicht erhalten werden könne. Die

Wasserkraftmaschinen selbst waren nicht beschädigt. Durch einen Bombentrichter

war jedoch die Kühlwasserleitung derart angeschlagen, dass Lennewasser ins

Wassermaschinenhaus eindrang, so dass die Anlage ersoff. Die notwendigen

Arbeiten mussten in jenen Tagen aus erklärlichen Gründen unterbleiben -

wenngleich der Betriebsleiter, Herr Kolter, mit seinen Leuten nach Kräften

versuchte, zu retten, was zu retten war.

In Folge der eingetretenen Schäden bestand bei einer Wiederinbetriebnahme

Gefahr für die Sicherheit des Betriebes. So kam man zu dem Beschluss, den

Betrieb am Siesel auf das Umspannwerk und den erhalten gebliebenen Teil der

Wasserkraftanlage - die neuer Anlage - einzuschränken, zumal die die

Wasserkraft liefernde Lenne nur in den Wintermonaten von Oktober bis

allenfalls Januar ausreichend Wasser für die bisherige Gesamtanlage

liefern konnte.

Im ganzen gesehen war das Sieseler Lennewerk, in dem einmal die ersten

modernen Dampfturbinen der Elektromark überhaupt aufgestellt wurden,

technisch nicht so fortentwickelt und modernisiert worden, dass daraus

für die Weiterführung schwerwiegende Gründe hätten geltend gemacht werden

können. Die Zerstörung der Ufermauern unterhalb des Werkes ist im übrigen

keine Kriegsfolge, sie ist vielmehr durch verschiedene schwere Hochwasser

herbeigeführt worden. Die Betonmauer wird dort jetzt wieder instandgesetzt

und dabei das Lennetal geräumt.

Der Abbau unseres Lennewerkes begann also. Die noch intakten Einrichtungen

wurden ausgebaut. Die Kessel wanderten zu Seifenfabriken und Zechen nach

Bayern. Die völlig zerstörten Gebäudeteile wurden abgeräumt und das

Material verkauft. Erhalten geblieben sind das Fundament des Dampfmaschinenhauses

bis zur Fensterhöhe, das Kesselhaus, Pumpenhaus und das Bürogebäude.

Außerdem der Schornstein, der nun endgültig "ohne Arbeit" ist. Umwerfen

kann man ihn nicht, wegen der naheliegenden Umspannstation und der Reichsbahn.

Ein Abbau von oben aber ist zu kostspielig. So wird er halt stehen bleiben

als Wahrzeichen einer vergangenen Zeit. Was aber wird mit den an sich noch

verwendbaren Gebäuden, mit der hohen, so schmucken Halle? Man hat von

Verhandlungen gehört mit Industriewerken. Aber die Verwendbarkeit ist

schwierig und vielleicht spielen Steuerlast und etwaige Belastung aus dem

Lastenausgleich ihre Rolle. So bleibt die Frage der Verwendung offen.

Die Tradition des Werkes wird weitergeführt durch das Umspannwerk, das den

5000 Volt-Strom nach Finnentrop (Mannesmann) weiterleitet und den Strom für

die Plettenberger Industrie auf 10.000 Volt transformiert. Diese Anlage

wird in Zukunft modernisiert werden. Das noch bestehen bleibende neue

Wasserkraftwerk mit drei Turbinen erzeugt etwa 1600 bis 18000 kw stündlich.

Seine Kapazität reicht eben hin, um beispielsweise den Nachtstrom für

Plettenberg sicher zu stellen. Das fortan in Wegfall kommende zerstörte

Dampfkraftwerk hatte mit den übrigen Betriebsanlagen als Spitzenkraftwerk

mit 5-6.000 kw die Aufgabe, bei Höchstanforderungen zusätzlich auszugleichen.

Die beschränkte Leistungsfähigkeit der zwei Dampfturbinen mit einer Leistung

bis zu 6.000 kw, zeigt ein Vergleich mit dem weit leistungsfähigeren

Schwesternwerk Elverlingsen, wo eine einzige Dampfturbine es auf eine

Leistung von 25.000 kw bringt. Mit dem Abbau des Lennewerkes kommt eine

Stromerzeugungsanlage an dieser Stelle teilweise zum Erliegen, deren erste

Anfänge auf die 1890er Jahre zurückgehen. Damals (1896) errichtete die

Firma Brüninghaus, Werdohl, hier die erste Anlage, die dann 1914/15 vom

Kom.-Elektr.-Werk "Mark" übernommen wurde. Die Lenne wurde bereits beim

Bau der Eisenbahnstrecke verlegt. Sie erhielt ein ganz neues Bett. Das

alte, bis an die Reichsstraße an der Wibbecke herantretende Urflußbett,

die Altlenne, führt heute mit dem angrenzenden botanisch interessanten

Waldgelände am Stessel das beschauliche Dasein eines Naturschutzgebietes

(so weit es die Straßenverwaltung nich nach und nach zuschüttet!). Das

durch ein riesiges Walzenwehr gestaute Flußwasser wird von den Turbinen

im übrigen in einen unterirdischen Untergraben abgegeben, der, dem Tunnel

folgend, an der Eisenbahnbrücke gegenüber dem Sohn in die Lenne einmündet.

Die einstige Kapazität des Werkes war bestimmt durch die Leistung der

schwer getroffenen Dampfkraftanlage, die beispielsweise 1943 bei 7,5 Millionen

kw erzeugte, während die alten, ebenfalls beschädigten Wasserkraftanlage

mit rund 500.000 kw im gleichen Jahre weiter dahinter zurück blieb. Die

neue und erhalten gebliebene Wasserkraftanlage konnte es in dem allerdings

wasserreichen Jahr 1948 auf rd. 6.300.000 kw bringen. Der Ausfall dieses

Betriebes bzw. seine Verringerung stellt im Grunde - so bedauerlich in

verschiedener Hinsicht diese Einschränkung für unsere Stadtgemeinde ist -

nur eine Verlagerung dar. Das Werk Elverlingsen wird bekanntlich um so

moderner und größer ausgebaut. Auch in menschlicher Hinsicht sind die

Auswirkungen erfreulicher Weise nich tiefgreifend. Von den früher in Siesel

beschäftigten 30-35 Angestellten und Arbeitern werden wohl künftig nur

ca. 15 Mann beschäftigt sein. Aber manche sind inzwischen pensioniert,

und die übrigen werden bei der Betriebsabteilung Eiringhausen beschäftigt.

Die schön gelegene Werkssiedlung auf der Höhe des Bergvorstoßes in der

Lenneschleife liegt ja auch nicht all zu weit von den nahen Arbeitsplätzen

in Eiringhausen. So ist auch in dieser Hinsicht kein Problem entstanden.

Aber immerhin bleibt die als unmittelbare Kriegsfolge eintretende

Betriebseinschränkung örtlich ein gewisser Rückschlag, der natürlich

das örtliche Leben am Siesel in Mitleidenschaft ziehen muss.

Quelle: WR Plettenberg vom 30.03.2005

Vor 60 Jahren: Bomben auf das Kraftwerk

Von Horst Hassel

Plettenberg. Es war am Morgen des 19. März 1945, kurz vor Kriegsende. An jenem Schicksalsmorgen kreisten wieder einmal feindliche Flieger über dem Siesel.

Dort war ein Zug auf der Strecke, der den Sieseler Tunnel in Richtung Eiringhausen bereits passiert hatte, dann aber zurücksetzte und im Tunnel Schutz suchte.

Der folgende Luftangriff aber besiegelte nicht das Ende des Zuges, sondern das des Dampfkraftwerkes der Elektromark in Siesel. Der Umstand, dass ein bereits entdeckter Eisenbahnzug plötzlich verschwunden war, machte die Flieger wohl besonders aufmerksam.

Nun hatte der Güterzug in dem nur 95 Meter langen Sieseler Tunnel keine volle Deckung gefunden. Es langte nicht ganz. Am Kraftwerk Siesel, das bekanntlich unmittelbar am Tunnelausgang nach Süden liegt, sah das Ende des Zuges heraus und auf der anderen Seite die Lok.

Die feindlichen Flieger griffen an und nahmen die beiden Zugenden ins Visier. Sie schossen die Lokomotive leck und strichen die Schlußwagen mit Bordwaffen ab. Dann warfen sie 12 Bomben, vielleicht waren Zug und Tunnel gemeint, jedenfalls bekam das Kraftwerk dabei einige Treffer ab, und die gegenüberliegende Gastwirtschaft und das Haus Schröder wurden beschädigt.Zwei Bomben gingen im Umspannwerk nieder, wo allerdings nur Kabelschaden entstand, aber immerhin die Stromführung unterbrochen wurde. Zwei Bomben trafen das Dampfkraftwerk, die eine war ein "Ausbläser", die andere aber versetzte die Fundamente der Dampfturbinen und brach die Säulen der Halle, wodurch die Anlage betriebsunfähig wurde. Menschen kamen wie durch ein Wunder nicht zu Schaden. Aber der Schaden war groß. Die Wasserkraftmaschinen selbst waren nicht beschädigt. Durch einen Bombentrichter war jedoch die Kühlwasserleitung derart angeschlagen, dass Lennewasser ins Wassermaschinenhaus eindrang, so dass die Anlage absoff. Die Arbeiten mussten in jenen Tagen aus erklärlichen Gründen unterbleiben - wenngleich der Betriebsleiter, Herr Kolter, mit seinen Leuten nach Kräften versuchte, zu retten, was zu retten war.

Die Beschädigungen am Kraftwerk waren so stark, dass 1947/48 der Abbruch erfolgte. Die noch intakten Einrichtungen wurden ausgebaut. Die Kessel wanderten zu Seifenfabriken und Zechen nach Bayern. Die völlig zerstörten Gebäudeteile wurden abgeräumt und das Material verkauft. Erhalten geblieben sind das Fundament des Dampfmaschinenhauses bis zur Fensterhöhe, das Kesselhaus, Pumpenhaus und das Bürogebäude.

Das Kraftwerk war in den letzten zehn Jahren vor seiner Zerstörung technisch nicht modernisiert worden. Der Niedergang begann schon 1933, als das Peroxydwerk in Siesel trotz heftiger Gegenbemühungen aus betriebwirtschaftlichen Gründen aufgegeben und nach Hönningen am Rhein verlegt wurde. Das Werk wurde abgebrochen. Damals verlor Elektro-Mark einen seiner größten Konsumenten, der stündlich bei 3000 kW verbraucht hatte. Zum Vergleich: das Plettenberger Stadtgebiet benötigt stündlich etwa 5000 kW. Damals wurden die Abbruchziegel des Peroxydwerkes von den Kleinsiedlern abgeholt und verbaut, und so war es auch beim Abbruch des Dampfkraftwerkes.

|