GALERIE WOHNSIEDLUNG SUNDHELLE

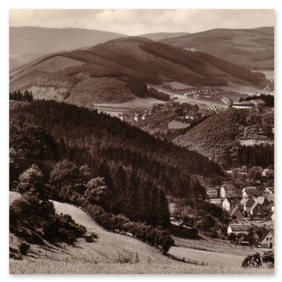

An den Hängen der Sundhelle wird gebaut

In Plettenberg entsteht 1938 eine neue Wohnsiedlung

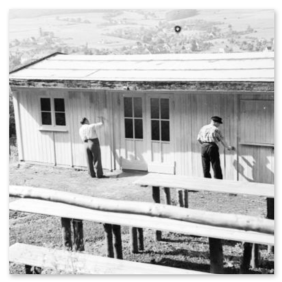

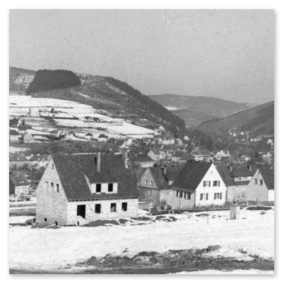

Nachdem die Planungen 1937 abgeschlossen worden waren, konnten im darauffolgenden Jahr 1938 die ersten elf Kleinsiedlungs- und elf Genossenschaftsdoppelhäuser mit 44 Wohnungen fertiggestellt werden. An der damaligen Lützmannstraße der heutigen Sundheller Straße lagen zwanzig Häuser; an der Mackensenstraße (heute Bergstraße) waren zwei Genossenschaftshäuser erstellt worden. Während die Kleinsiedler-Häuser von einer Dortmunder Baufirma errichtet wurden, waren die elf Doppelhäuser der Baugenossenschaft von der Firma Wilhelm Schmidt aus Plettenberg gebaut worden.

Wo bis dahin Viehweiden und Getreidefelder waren, war der Anfang zu einem neuen Stadtteil gemacht. Am Dingeringhauser Weg Nr. 33 bis 47, wurden vier Doppelhäuser mit je drei Wohnungen gebaut.

Bevor nachbarschaftliche Kontakte geknüpft werden konnten, wurden viele der männlichen Anwohner zum Kriegsdienst eingezogen. Erst in den Jahren nach dem Krieg und durch die Notlage in der Zeit danach konnten die Beziehungen innerhalb der Nachbarn intensiviert werden.

Aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Nachbarn fanden im Jahr 1951 die ersten Überlegungen zur Gründung eines Schießclubs statt. Im Jahre 1952 wurde dann ‚auf der Sundhelle‘ das erste Schützenfest gefeiert. Bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück für einen Schießstand war man schnell erfolgreich und konnte schon 1954 Schützenfest in dem selbst errichteten Schießstand feiern.

Im Jahr 1953 wurde die Sundheller Karnevalsgesellschaft gegründet. In der Zeit ihres Bestehens hatte die Gemeinschaft mit ihren Veranstaltungen in der Gaststätte Eckes immer mehr Anklang gefunden.

Stadtteil der Zukunft – die Sundhelle.

Aus diesem Grunde wurde für das Gelände an der Sundhelle 1949 ein Bebauungsplan aufgestellt, der von Stadtbaumeister Neunast während der Sitzung der Stadtvertreter vorgestellt wurde. Auf der Sundhelle sollten demnach 25 sogenannte werksgeförderte Volkswohnungen neu geschaffen werden. Beteiligt waren an diesem Vorhaben die Firmen Ernst Fastenrath und Ossenberg.

Oberhalb des Schrebergartens plante der Schrebergartenverein nach elfjähriger Unterbrechung 1950 ein Waldfest. Es wurde darauf hingewiesen, dass Kaffeetassen mitzubringen seien.

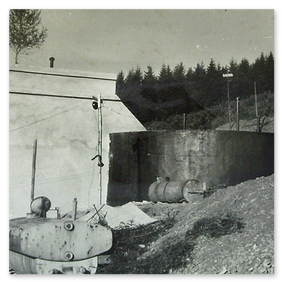

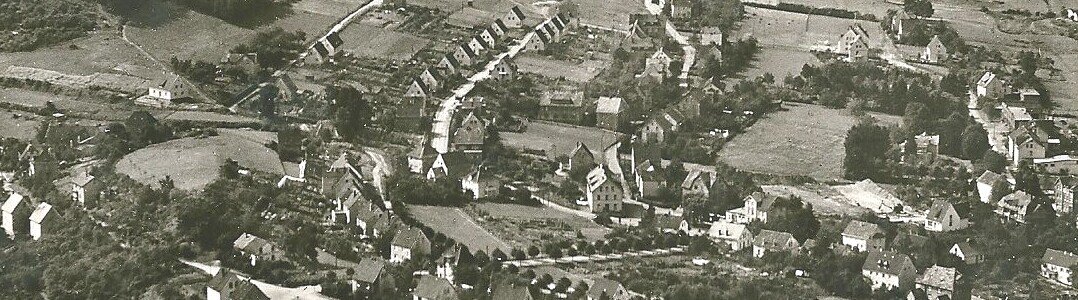

Im neuen Stadtteil an der Sundhelle herrschte dann 1950 besonders an der Rheinlandstraße, aber auch oberhalb am Höhenweg rege Bautätigkeit. Im Juni 1950 stand über der Kleinsiedlung an der Sundhelle mittlerweile ein Wasserbehälter mit einem Durchmesser von zehn Metern und einem Fassungsvermögen in zwei Kammern von 300 cbm. Von hier aus konnte ein weites Wohngebiet über die gesamte Sundhelle bis hin zur Bülte und Marler Weg versorgt werden. Für die weitere Bebauung an der Sundhelle war die Errichtung dieses Wasserbehälters Voraussetzung, da die bisherige Versorgung kaum imstande war, die Wasserversorgung sicherzustellen.

Ein Schandfleck an dem schönen Gelände an der Sundhelle wurde jedoch beklagt, da ein langer Geländestreifen als Schutt- und Müllabladestelle für das Aufkommen von Ratten sorgte. Diesem Problem sollte sich die Stadtverwaltung annehmen. Außerdem stellte die Stadtverwaltung wegen eines Antrages der Siedlergemeinschaft einen Geländestreifen aus dem Besitz der Stadt, der zuvor gerodet wurde, als Ziegenweide zur Verfügung.

Im Jahre 1955 herrschte weiterhin rege Bautätigkeit. Die Rheinlandstraße war zu diesem Zeitpunkt die am meisten ausgebaute Straße der Sundhelle. Während an der Rheinlandstraße zum Kriegsschluss drei Häuser standen, waren es 1955 bereits drei Fünffamilienhäuser, denen bis zum Juni 22 Häuser mit insgesamt 44 Wohnungen sowie ein weiteres Fünffamilienwohnhaus und zwei Siebenfamilienhäuser folgten. An der Sundheller Straße wurden sechs Hausneubauten geschaffen. Außerdem waren für die Ostzonenflüchtlinge Notunterkünfte geplant. Die bereits jetzt zweitgrößte Siedlung verfügte schon über Lebensmittelgeschäfte, Schneidereien, Schuhmacherwerkstatt, Milchgeschäft, Textilgeschäft und einen Friseursalon. Auch gewerbliche Betriebe wie ein Stuckateur und ein Transportunternehmen hatten sich bereits angesiedelt. Und das Wohngebiet Sundhelle war zu diesem Zeitpunkt an den Omnibusverkehr angeschlossen. Dies brachte für die Bewohner den Vorteil mit sich, dass ihnen schon in den ersten Jahren weite Wege erspart blieben wie den Bewohnern der Eschensiedlung.

Anfang 1957 wurde der Dingeringhauser Weg zur ‚Straße‘. Der bisherige Weg wurde asphaltiert. Ebenfalls asphaltiert wurde die Sundheller Straße vom Grafweg bis zur alten Siedlung. Damit verfügte das Gelände über drei zum größten Teil ausgebaute Straßen.

Und es wurde gefeiert an der Sundhelle. 1959 feierten die Kleingärtner ihr 38. Gartenfest unter dem Thema ‚Italienische Nacht‘. In diesem Jahr in dem vereinseigenen Heim, das im Jahr zuvor erbaut worden war. Für die Ausgestaltung der Kleingartenanlage wurde von der Regierung eine Beihilfe von 4000 DM in Aussicht gestellt für das in Plettenberg einzige geschlossene Kleingartengebiet mit rund 70 Parzellen. Etwa 40 Gärten sollten in einer Größe von je 300 qm als Dauerkleingärten ausgewiesen werden. Auch die Stadt half mit 5000 DM um die Schrebergartenkolonie schöner machen zu können.

Nach 20jähriger Odyssee durch Flucht nach Oberschlesien und Österreich und dann von einem Flüchtlingslager in das andere fand 1960 eine deutsche Dorfgemeinschaft aus der Bukowina eine neue Heimat am Höhenweg.

Im August 1974 wurde dann die Sundhelle wegen ihres schönen Straßenbildes mit gepflegten Vorgärten anderen Plettenberger Stadtvierteln als Anregung empfohlen.

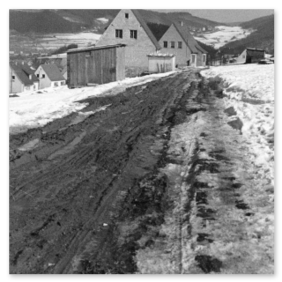

Im Januar 1975 konnte der Vorsitzende Friedrich-Wilhelm Schulte auf ein erfolgreiches Jahr Rückschau halten. Im Vereinslokal Seegrewe wies er die große Anzahl der Blau-Weißen Schützen auf die bevorstehende Feier zum 25-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr hin.Höhenweg Februar 1959

Die Errichtung einer Siedlung für Rumänien-Deutsche an der Sundhelle wurde von allen infrage kommenden Stellen, insbesondere der Stadtverwaltung, als dringend notwendig erkannt, da die hierfür vorgesehenen Bauherren seit Jahren völlig unzureichend untergebracht sind und sich schon lange um eine angemessene Behausung bemüht haben.

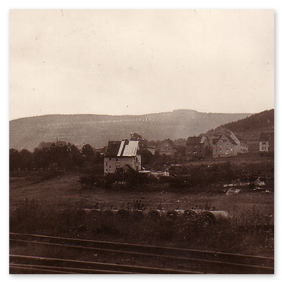

So wuchs Plettenberg nicht nur die Hänge von Saley, dem Ohler Gebirge am Sundern und in der Kersmecke hinauf sondern auch an den Hängen der Sundhelle.

Nachdem die Planungen 1937 abgeschlossen worden waren, konnten im darauffolgenden Jahr 1938 die ersten elf Kleinsiedlungs- und elf Genossenschaftsdoppelhäuser mit 44 Wohnungen fertiggestellt werden. An der damaligen Lützmannstraße der heutigen Sundheller Straße lagen zwanzig Häuser; an der Mackensenstraße (heute Bergstraße) waren zwei Genossenschaftshäuser erstellt worden. Während die Kleinsiedler-Häuser von einer Dortmunder Baufirma errichtet wurden, waren die elf Doppelhäuser der Baugenossenschaft von der Firma Wilhelm Schmidt aus Plettenberg gebaut worden.

Wo bis dahin Viehweiden und Getreidefelder waren, war der Anfang zu einem neuen Stadtteil gemacht. Am Dingeringhauser Weg Nr. 33 bis 47, wurden vier Doppelhäuser mit je drei Wohnungen gebaut.

Bevor nachbarschaftliche Kontakte geknüpft werden konnten, wurden viele der männlichen Anwohner zum Kriegsdienst eingezogen. Erst in den Jahren nach dem Krieg und durch die Notlage in der Zeit danach konnten die Beziehungen innerhalb der Nachbarn intensiviert werden.

Aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Nachbarn fanden im Jahr 1951 die ersten Überlegungen zur Gründung eines Schießclubs statt. Im Jahre 1952 wurde dann ‚auf der Sundhelle‘ das erste Schützenfest gefeiert. Bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück für einen Schießstand war man schnell erfolgreich und konnte schon 1954 Schützenfest in dem selbst errichteten Schießstand feiern.

Im Jahr 1953 wurde die Sundheller Karnevalsgesellschaft gegründet. In der Zeit ihres Bestehens hatte die Gemeinschaft mit ihren Veranstaltungen in der Gaststätte Eckes immer mehr Anklang gefunden.

Stadtteil der Zukunft – die Sundhelle.

Aus diesem Grunde wurde für das Gelände an der Sundhelle 1949 ein Bebauungsplan aufgestellt, der von Stadtbaumeister Neunast während der Sitzung der Stadtvertreter vorgestellt wurde. Auf der Sundhelle sollten demnach 25 sogenannte werksgeförderte Volkswohnungen neu geschaffen werden. Beteiligt waren an diesem Vorhaben die Firmen Ernst Fastenrath und Ossenberg.

Oberhalb des Schrebergartens plante der Schrebergartenverein nach elfjähriger Unterbrechung 1950 ein Waldfest. Es wurde darauf hingewiesen, dass Kaffeetassen mitzubringen seien.

Im neuen Stadtteil an der Sundhelle herrschte dann 1950 besonders an der Rheinlandstraße, aber auch oberhalb am Höhenweg rege Bautätigkeit. Im Juni 1950 stand über der Kleinsiedlung an der Sundhelle mittlerweile ein Wasserbehälter mit einem Durchmesser von zehn Metern und einem Fassungsvermögen in zwei Kammern von 300 cbm. Von hier aus konnte ein weites Wohngebiet über die gesamte Sundhelle bis hin zur Bülte und Marler Weg versorgt werden. Für die weitere Bebauung an der Sundhelle war die Errichtung dieses Wasserbehälters Voraussetzung, da die bisherige Versorgung kaum imstande war, die Wasserversorgung sicherzustellen.

Ein Schandfleck an dem schönen Gelände an der Sundhelle wurde jedoch beklagt, da ein langer Geländestreifen als Schutt- und Müllabladestelle für das Aufkommen von Ratten sorgte. Diesem Problem sollte sich die Stadtverwaltung annehmen. Außerdem stellte die Stadtverwaltung wegen eines Antrages der Siedlergemeinschaft einen Geländestreifen aus dem Besitz der Stadt, der zuvor gerodet wurde, als Ziegenweide zur Verfügung.

Im Jahre 1955 herrschte weiterhin rege Bautätigkeit. Die Rheinlandstraße war zu diesem Zeitpunkt die am meisten ausgebaute Straße der Sundhelle. Während an der Rheinlandstraße zum Kriegsschluss drei Häuser standen, waren es 1955 bereits drei Fünffamilienhäuser, denen bis zum Juni 22 Häuser mit insgesamt 44 Wohnungen sowie ein weiteres Fünffamilienwohnhaus und zwei Siebenfamilienhäuser folgten. An der Sundheller Straße wurden sechs Hausneubauten geschaffen. Außerdem waren für die Ostzonenflüchtlinge Notunterkünfte geplant. Die bereits jetzt zweitgrößte Siedlung verfügte schon über Lebensmittelgeschäfte, Schneidereien, Schuhmacherwerkstatt, Milchgeschäft, Textilgeschäft und einen Friseursalon. Auch gewerbliche Betriebe wie ein Stuckateur und ein Transportunternehmen hatten sich bereits angesiedelt. Und das Wohngebiet Sundhelle war zu diesem Zeitpunkt an den Omnibusverkehr angeschlossen. Dies brachte für die Bewohner den Vorteil mit sich, dass ihnen schon in den ersten Jahren weite Wege erspart blieben wie den Bewohnern der Eschensiedlung.

Anfang 1957 wurde der Dingeringhauser Weg zur ‚Straße‘. Der bisherige Weg wurde asphaltiert. Ebenfalls asphaltiert wurde die Sundheller Straße vom Grafweg bis zur alten Siedlung. Damit verfügte das Gelände über drei zum größten Teil ausgebaute Straßen.

Und es wurde gefeiert an der Sundhelle. 1959 feierten die Kleingärtner ihr 38. Gartenfest unter dem Thema ‚Italienische Nacht‘. In diesem Jahr in dem vereinseigenen Heim, das im Jahr zuvor erbaut worden war. Für die Ausgestaltung der Kleingartenanlage wurde von der Regierung eine Beihilfe von 4000 DM in Aussicht gestellt für das in Plettenberg einzige geschlossene Kleingartengebiet mit rund 70 Parzellen. Etwa 40 Gärten sollten in einer Größe von je 300 qm als Dauerkleingärten ausgewiesen werden. Auch die Stadt half mit 5000 DM um die Schrebergartenkolonie schöner machen zu können.

Nach 20jähriger Odyssee durch Flucht nach Oberschlesien und Österreich und dann von einem Flüchtlingslager in das andere fand 1960 eine deutsche Dorfgemeinschaft aus der Bukowina eine neue Heimat am Höhenweg.

Im August 1974 wurde dann die Sundhelle wegen ihres schönen Straßenbildes mit gepflegten Vorgärten anderen Plettenberger Stadtvierteln als Anregung empfohlen.

Im Januar 1975 konnte der Vorsitzende Friedrich-Wilhelm Schulte auf ein erfolgreiches Jahr Rückschau halten. Im Vereinslokal Seegrewe wies er die große Anzahl der Blau-Weißen Schützen auf die bevorstehende Feier zum 25-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr hin.Höhenweg Februar 1959

Die Errichtung einer Siedlung für Rumänien-Deutsche an der Sundhelle wurde von allen infrage kommenden Stellen, insbesondere der Stadtverwaltung, als dringend notwendig erkannt, da die hierfür vorgesehenen Bauherren seit Jahren völlig unzureichend untergebracht sind und sich schon lange um eine angemessene Behausung bemüht haben.

So wuchs Plettenberg nicht nur die Hänge von Saley, dem Ohler Gebirge am Sundern und in der Kersmecke hinauf sondern auch an den Hängen der Sundhelle.

Heimatkreis Plettenberg

Quellen: Süderländer Tageblatt, Aufzeichnungen Horst Hassel, Robert Beyer Chronik 20 Jahre Schützenverein „Blau-Weiß 1951“, Christa Schneider, Günter Heerich

Geschäfte und Firmen in der Wohnsiedlung Sundhelle

Rheinlandstraße

Nr. 2 Arnold Lebensmittel

Nr. 2 Büs Eisenwaren

Nr. 2 Wolfgang Flesch Antiquitäten

Nr. 6 Hellwig Friseur

Nr. 6 Reinicke & Jelen Friseur

Nr. 5 Bekleidung

Nr. 31 Bieker Lebensmittel Milch

Nr. 35 Friedhelm und Trude Schumacher Bäckerei

Nr. 35 Buske Vollkornbäckerei

Sundheller Straße

Nr. 52 Werner Kamke Getränkehandel

Nr. 33 Konsum

Nr. 33 Thomas Möller Tapetengeschäft

Nr. 52 Werner Kamke Getränkehandel

Nr. 69 Seegräwe Gaststätte

Dingeringhauser Weg

Nr. 4 Mellman Schneiderei

Nr. 4 Hanna König Schneiderei

Nr. 11 Großküche

Nr. 11 Getränkehandel

Nr. 11 Frau Pooch Otto Versand

Nr. 21 Bruno Hierling Malermeister

Nr. 28 Meister Lebensmittel

Nr. 36 Eckes Fotograf

Nr. 38 Maria Keller Lebensmittel

Nr. 38 Eckes Gaststätte

Nr. 38 Günter Brockhaus Gaststätte

Nr. 38 Martina Richter Gaststätte

Nr. 38a Metzgerei Fritz Koch

Nr. 38a Metzgerei Siltz

Nr. 72 Paul Groll Geflügelhof

Paul Kalthoff Verkauf von Öfen und Radios

Wilhelm Eckes & Ridi Groote Fassondreherei

Müller Gärtnerei