|

Gruben im Bereich des Amtsgerichtes Lüdenscheid

Quelle: Westfaelische Rundschau LUEDENSCHEID vom 19.11.2002

Für Bergbau Seilbahn ins Rahmedetal geplant

Lüdenscheid. Mit 16 Mitgliedern der ehemaligen Tübinger

Studentenvereinigung erkundete jetzt Reiner Assman vom Lüdenscheider

Geschichtsverein das alte Bergbaugebiet Tweer, Oberhundscheid, Helle und

Drehscheiderhagen. Zahlreiche sehr interessante erdgeschichtliche Zeugnisse im

Lüdenscheider Gebiet wurden während der dreistündigen Exkursion vorgestellt.

Am Tweerweg konnten 380 Millionen Jahre alte Meeresablagerungen in Form der

Gesteine der Ihmert-Schichten beobachtet werden.

Ein weiterer Aktionspunkt war der Große Tagebau der Erzgruben Alex II

und III. Die Lagerstättenbildung der Eisenerzgruben Alex II und III bei

Tweer beruht im Wesentlichen auf der Verwitterung der Gesteine der

Ihmert-Schichten im Tertiär-Zeitalter. Korallenkalksteine und eisenreiche

Tonsteine verwandelten sich vor ca. 15 Millionen Jahren in Brauneisenerz und

blieben bis in die heutige Zeit vor Abtragung verschont.

Der Abbau von Erzen dauerte mit Unterbrechungen bis etwa 1900, eine

Dampfmaschine zur Wasserhaltung und Fördergerüste, wie man sie aus dem

Ruhrgebiet kennt, waren zu dieser Zeit vorhanden. Die Förderschächte

hatten eine Teufe von 86 m. Eigens sollte eine Seilbahn bis in das

Rahmedetal gebaut werden, um die geförderten Erze besser

mit der Bahn abtransportieren zu können. Diese Grube war Lüdenscheid

ältestes und ergiebigstes Bergwerk.

Der Weg führte weiter über die Hundscheiderflächen, die ebenfalls

durch Verwitterung der Ihmert-Schichten in der späten Tertiärzeit vor ca.

drei Millionen Jahren geformt worden waren. An zahlreichen Findlingen wurde

die Geologie erläutert. An alten Pigenfeldern vorbei ging es zum Hellstück,

wo man das Rahmedetal überblicken konnte. Das engräumige Talrelief beruht

hier ebenfalls auf den Gesteinskomponenten der Ihmert-Schichten.

Letzter Punkt der Exkursion war eine alte Kupfergrube unterhalb

Hellstück aus dem 17 Jahrhundert. Die am Drescheiderhagen vorkommenden

Kupfererze sind an Quarz - und Schwerspatgänge gebunden, wie anhand

gefundener Lesesteine erläutert wurde. Die bescheidene Menge von einigen

Tonnen Kupfermetall, die einst gewinnbar war, entstammte auch

verwitterungsbedingten Erzanreicherungen in den ansonsten kupferarmen

Erzgängen während des Tertiärzeitalters.

Quelle: Westfaelische Rundschau LUEDENSCHEID vom 03.12.2002

"Großer Dank an Karsten Binczyk und Volker Haller"

Betr.: WR-Bericht "Für Bergbau Seilbahn ins Rahmedetal geplant" vom

20. November.

Lüdenscheid. "In der Westfälischen Rundschau vom 20. November wurde

über eine Suche nach verborgenen Schätzen im bergigen Gelände vor den Toren

von Lüdenscheid im Raum Tweer - Drescheiderhagen in Gestalt einer

bergbaukundlichen Exkursion durch Angehörige einer Tübinger studentischen

Verbindung berichtet. Voraus ging eine vormittägliche Führung durch die

Knopfsammlung und die Ausstellung ,Verborgene Schätze im Museum durch den

Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. Hervorzuheben ist, dass diese Exkursion

unter Führung von Karsten Binczyk und Volker Haller von der

Naturwissenschaftlichen Vereinigung Lüdenscheid stattgefunden hat.

Bereits im Juli im Rahmen der Veranstaltungen des Heimatvereins zur 50-Jahrfeier

hatten die beiden jungen Nachwuchsforscher Karsten Binczyk und Volker Haller

von der NwV diese Exkursion durchgeführt. Die Exkursion kam so gut an, dass

ich um eine Wiederholung bat. Karsten Binczyk und Volker Halter überzeugten

abermals durch ihre große, mit Bescheidenheit vorgetragene Fachkompetenz. Es

ist wirklich erstaunlich, welche Geheimnisse in und um Lüdenscheid ergründet

werden können. Jedem Verein und jeder Gruppe kann empfohlen werden, sich

Karsten Binczyk und Volker Haller anzuvertrauen. Eine schöne Wanderung auch

für Ungeübte ist im Programm selbstverständlich enthalten. Daraufhingewiesen

sei ergänzend, dass die NwV hervorragende Wegbegleiter ,Lernwandern im

Märkischen Kreis mit Karten für geringes Entgelt herausgibt (Wilhelmstraße

47, Tel: 02351/26429).

Bei der genannten studentischen Verbindung mit lebenslanger

Mitgliedschaft handelt es sich um das in Tübingen bestehende Corps Rhenania.

Diesem ursprünglich schwäbischen Corps gehörten in der Frühzeit zu Beginn

des 19. Jahrhunderts u.a. der große preußische Schulreformer Adolf

Diesterweg aus Herborn an, aus Lüdenscheid im 19. Jahrhundert u.a. Ernst de

Maizieré und im 20. Jahrhundert Angehörige der Familien Assmann, Möller und

Noelle. Ernst de Maizieré war von 1873 bis 1876 Kreisrichter in Lüdenscheid.

Der spätere Bundeswehr-Generalinspekteur de Maizieré ist sein Enkel, der

letzte Ministerpräsident der DDR de Maizieré sein Urenkel. Deren Beziehung

zu Lüdenscheid dürfte bisher wohl nicht bekannt gewesen sein." Rainer Assmann Breslauer Straße 54 Lüdenscheid

Quelle: Lüdenscheider Nachrichten vom 21.12.1979

Warum sich Bergbau

(-gg-) Lüdenscheid. In der Jubiläumsausgabe zum 125-jährigen

Bestehen der "Lüdenscheider Nachrichten" brachten wir auch einen

Beitrag, der einige überraschende heimatgeschichtliche Aspekte

enthielt. LN-Mitarbeiter Willy Binczyk berichtete darin, dass

Lüdenscheid nicht nur eine Bergstadt, sondern auch eine Bergwerkstadt

war. Mehr als drei Dutzend Gruben gab es hier, in denen die

verschiedensten Metalle gefördert wurden. Aus Platzgründen ging

die Lagerkarte mit den genauen Standpunkten der Bergwerke nicht mit,

ebensowenig wie ein Teil seines Artikels. Hier nun die Ergänzung:

Der Aufschwung des Bergbaues im 17. Jahrhundert wurde in unserer

Gegend durch den 30-jährigen krieg unterbrochen (1618-1648). Die

räuberischen Einfälle der Franzosen, Holländer und Spanier überhäuften

das Land mit Kriegselend. Seuchen führten zur sittlichen Verwirrung

und zum Niedergang der Kultur, wie man es sich schlimmer kaum vorstellen

kann. Das Sauerland ist zwar nicht Schauplatz wichtiger Entscheidungsschlachten

gewesen, aber das fortgesetzte Ertragen von Einquartierungen und

Plünderungen, das Zahlen unerschwinglicher KOntributionssummen vertilgten

den vorhandenen geringen Wohlstand, brachten Kummer und Not über die

friedlich lebende, arbeitsame Bevölkerung der stillen heimatlichen

Täler und Höhen.

Ende des 17. Jahrhunderts, nach dem Abklingen der ganzen Wirren, kam

es im Bergbau wieder zu einem allgemeinen Aufschwung. Die bis dahin

bekannten Hilfsmittel zur Bearbeitung der harten Gesteine waren Schlegel,

Eisen und das Feuersetzen. Das Schwarzpulver war schon erfunden, aber

die Erkenntnisse noch nicht bis in unsere Gegend vorgedrungen. Anfang

des 17. Jahrhunderts nahm das Schwarzpulver erst Einzug in unseren

Bergbau. Zwar gab es noch Schwierigkeiten mit den Verschlüssen der

Bohrlochmündungen. Diese wurden dann aber im Lehmbesatz gefunden. Die

neue Einführung des Sprengens beim Stollenvortrieb ermöglichte eine

erhebliche Beschleunigung und Verbilligung der Gesteinsarbeit.

Das Auffinden abbauwürdiger Gänge oder Lager in unseren Bergen erwies

sich als schwierig. Es mussten viele Suchstellen oder Gräben angesetzt

werden. Oft wurde durch das Vortreiben einer Strecke oder das Abteufen

eines Suchschachtes ein spärlicher Erzgang oder eine Lagerstätte

gefunden. Eine Verwertung oder ein Ausklingen des Lagers bedeutete

aber schon das Ende des Stollens.

Als dann im 18. Jahrhundert der Höhepunkt der Muthungsanträge erreicht

war, und durch das Fortschreiten des Bergbaues die Gruben tiefer wurden,

drängten die Verhältnisse zur Vereinigung. Es bildeten sich Gewerkschaften

(Gewerke).

Quarzige Bleierze werden nicht so gerne angekauft und bezahlt wie Flußspat

mit Bleierz, weil man Flußspat besser von Blei trennen kann als Quarz

von Blei. Quarz ist zu strengflüssig, darum teurer in der Verhüttung.

Bei uns in den Bergen treten meist mehr Quarz-Blei-Verbindungen in Gängen

oder Nestern auf. 70 bis 90 Prozent taubes Gestein müssen abgebaut werden,

um einem Erzgang zu folgen. 1874 kostete die Tonne Schwefel in den Hafenorten

noch 150 Lire (120 Mark), während 1900 nur noch 70 Lire (56 Mark) gezahlt

wurden. Durch diesen Preissturz kamen die Grubenbesitzer in eine üble

Lage. Der Betrieb war nicht mehr lohnend, zumal die Besitzungen sehr

zersplittert waren, sowie auch die Gruben und Verhüttungbetriebe.

Vielfach wurde das Erz und taube Gestein in Säcken oder Körben auf dem

Rücken der Arbeiter oder mit der Schiebkarre zutage gefördert. Es fehlte

in den Gruben an geeigneten Abbaumethoden, so dass viel Erz verloren ging.

Das sind alles Merkmale, warum der Bergbau sich nicht halten oder bestehen

bleiben konnte. Im Gegensatz zu den Nachbarländern, wo die Erzgänge

mächtiger anstehen und z. T. im Tagebau abgebaut werden. Damit kann unser

Erzbergbau nicht mithalten.

Es sind im Raum Plettenberg - Herscheid - Lüdenscheid rund 150 Erzgruben

namentlich bekannt. Der Höhepunkt der Mutungen im 17. bis 18. Jahrhundert

ging aber dann rapide bergab. Man kann die Gruben, die um 1900 noch in

Betrieb waren, an einer Hand abzählen.

Die vielen zugefallenen Mundlöcher und Schächte der Erzgruben in den

Bergen unserer Heimat zeugen noch von reicher Bergbautätigkeit. Das

geschulte Auge des Wanderers kann sie überall erblicken, aber der Lauf

der Zeit rafft auch sie zusammen. Es werden immer weniger.

"Auguste I", durch einen nahe gelegenen Steinbruch infolge Sprengarbeiten

zusammengefallen und nicht mehr befahrbar. In der Grube "Rencontre" ist

im Laufe der Jahre die Türstockzimmerung total verfault. Das das Deckengebirge

klüftig ist, und das Stollenwasser den Lehm aus den Rissen schwemmt, kann

es nur noch Jahre dauern, bis sie endgültig zusammenbricht. Über die "Grube

Möllhoff am Stein" ist eine Straße gebaut worden und sie ist daher nicht

mehr befahrbar. Andere Gruben werden als Aschenkippe benutzt oder werden

durch Häuser zugebaut.

So kann man noch viele Gruben aufzählen, denen es ähnlich ergeht. In ein-

bis zweihundert Jahren könnten unsere Kindeskinder nur noch in den

Büchern darüber lesen, was sich in unserer Heimat zugetragen hat. Bi.

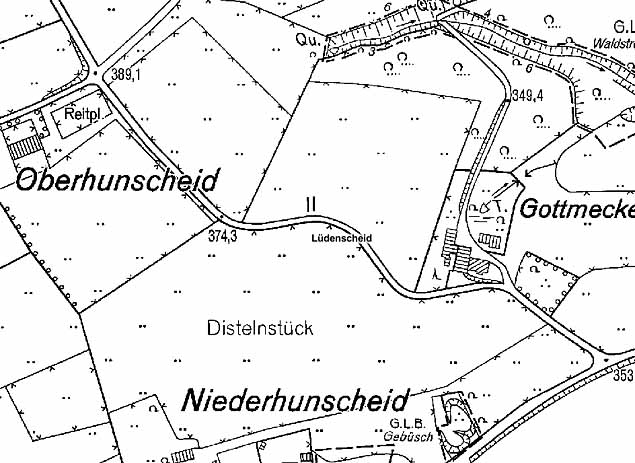

Zeichnung: Die eingezeichneten Punkte auf dem Grubenplan zeigen die

Stellen an, wo in früherer Zeit Bergbau betrieben wurde (in und unmittelbar

an der Stadtgrenze von Lüdenscheid). Die Bergwerksbesitzer - ob es sich

nun um ein Konsortium oder aber um Einzelbesitzer handelte, welche die

Muthungsfelder verliehen bekamen - entstammen allen Bevölkerungsschichten.

Außerdem waren die damaligen Muter auch Lüdenscheider und kamen sonst

aus der näheren oder weiteren Umgebung Lüdenscheids wie Plettenberg,

Herscheid, Hagen, Schalksmühle, Iserlohn, Bonn, Dortmund. Zu den

eingezeichneten Gruben ist weiter zu sagen, dass die heutige Stadtgrenze

die Mehrzahl der Grubenfelder durchläuft oder knapp anschneidet. So

kam es desöfteren also vor, dass die bergmännischen Aufschlussarbeiten

(Stollen) unter der Stadtgrenze in die Nachbargemeinde vorgetrieben wurden,

oder aber ein Schacht lag diesseits, der zweite dazugehörige jedoch

jenseits der Stadtgrenze. Bei den knapp angeschnittenen Mutungsfeldern

lag der Fundpunkt aber meistens außerhalb der Stadtgrenze. Zeichnung: Binczyk

Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, E. Dössler, Bd. I, S. 77

Eisenbergwerke zu Hunscheid

1464, Juni 12. - 1471, Dez. 20. Nr. 1

Zusatz: Desgl. hat Henneken Weylant (Weylent) einen Brief für sich und

seine Erben "op den berch, geheiten die Zonthelden in dem kerspel van

Mynershagen". - D.: 1471, in vigilia Thome apostoli. - StAD, MR. V.,

f. 104b. - Ebd. VI, f. 152.

Nach dem Bericht des Jak. am Ende von 1688 hat Leopold von Neuhoff

vor 1636 das Eisenbergwerk zu Hunscheid gemutet, jedoch war in den

letzten 50 J. nichts an Bergzehnten abgegeben worden (Meister, Gft. Mark

II, 82, vgl. Dortmunder Beiträge XVII, 180). - Bei dem Bergwerk zu

Sundhellen handelt es sich wohl um ein Kupferbergwerk (vgl. v. Steinen,

Westph. Geschichte II, 250). - Voye (II, 240) vermutet hier Schürfung

nach Blei und Silber.

Ein Huttenhenneseken wird 1486 als Hausbesitzer zu Lüdenscheid erwähnt

(vgl. ob. Kap. II / Fehdeschädenliste, Nr. 5)

Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, E. Dösseler, 1954 Bd. I, S. 78-79

Bergwerk Heilige Dreifaltigkeit (b. Lüdenscheid)

1524, Febr. 18 - Nr. 4

1) Nach frdl. Auskunft des Stadtarchivs Nürnberg

waren Wolf Erckel und sein Bruder Ulrich 1513 an Bergwerken zu Annaberg und

Schneeberg im Erzgebirge beteiligt (Stadtarchiv Nürnberg, libri lit. 14, f. 76f.).

Die Brüder Erckel, Söhne Ulrich Erckel des Ält., Bürger zu Nürnberg, besaßen

auch umfangreichen Grundbesitz in Nürnberg und Umgebung (libri lit., 14, f.

150f; 15, f. 86f; 16, f. 43, 194; 27, f.21-24; libri conservatorii 6, f. 126.-;

1515-1525).

Quelle: "Bergbau im Bereich des Amtsgerichtes Lüdenscheid", Fritz Bertram,

1952/54, S. 162-220

D. Eisenstein- und Eisen-Manganerzgruben

Dieses Aufteilen in verschiedene Felder und damit verbunden geradezu künstlerische

Ineinanderschachtelungen werden wir besonders im Gebiet Meinerzhagen wiederholt

antreffen, dort habe ich auch an einer Stelle eine Lagezeichnung verschiedener

Felder eingefügt.

|