|

Quelle: Lüdenscheider Nachrichten vom 25.09.2010

"Die Natur holt sich alles zurück"

Von Olaf Moos

Lüdenscheid. An einem Tag im Frühjahr 1887 war es, nahe

der Ortschaft Ruck, nicht weit von der Homert. Wie der Bauer hieß,

der da seinen Acker pflügte, ist nicht überliefert. Sicher ist

aber, dass er Opfer einer mutmaßlichen Pfuscherei wurde. Ein

Jahr zuvor hatten Arbeiter im bergmännischen Vortrieb einen

Stollen gegraben, um eine Quelle zu fassen. Der felsige Untergrund

war wohl klüftig. Der Verzicht auf eine Ausmauerung war ein

Fehler, der Stollen brach ein. Der Bauer und sein Pflug versanken

im Erdboden. So erzählt es Horst Schöppner, bis 1996 Betriebsingenieur

bei den Stadtwerken und Kenner der Geschichte des Lüdenscheider

Wasserbaus.

Das waren damals die schlechten Erfahrungen mit der modernen

Wasserversorgung für Lüdenscheid. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte.

Und führt heute in den dichten Wäldern rings um die Homert zu fast

vergessenen Relikten vormalig revolutionärer Errungenschaften, zu

Eingängen in ein mehr als zweieinhalb Kilometer langes begehbares

Stollensystem - zu "verborgenen Orten".

Auf der Suche nach den rotziegeligen Portalen geht es über feuchten

Waldboden, der nach Pilzen riecht und weich ist von der Rotte

ungezählter Laubschichten. "Die Natur holt sich alles zurück",

sagt Horst Schöppner, und es klingt kein Bedauern mit. Obwohl der

Ingenieur, früher Abteilungsleiter für Gas und Wasser, fasziniert

ist von der Kunst der frühen Wasserbauer.

In diesem Fall von dem Geheimen Baurat Henoch aus Gotha. 1879 hatte

dieser der Stadt Neuss angeboten, "für eigene Rechnung und Gefahr

eine Wasserleitung in hiesiger Stadt anzulegen." Doch der Bochumer

Unternehmer Heinrich Scheven schnappte ihm den Auftrag vor der Nase

weg. Aber als sich 1881 die Lüdenscheider Wassergenossenschaft

gegründet hatte - vier Jahre zuvor war bereits die Zisterne in der

Oberstadt fertig, es gab 140 Einzelbrunnen für die etwa 15.000

Einwohner -, unterschrieb Henoch aus Gotha einen Vertrag. Er sollte

aus dem Brenscheider Tal, von der Höh und von der Homert Wasser

in die Stadt leiten. Gebraucht wurden 1.000 Kubikmeter pro Tag.

Dirk Schmidt, heute Leiter der Betriebsstelle Gas und Wasser bei den

Stadtwerken, lehnt an der Stahltür zum Eingang I des Stollens und

stemmt sich gegen den Stiel des Spitzhammers. Nur langsam gibt die

Tür nach. Und als sie sich endlich schwerfällig aufdrücken lässt,

dringt kühle, modrige Luft ins Freie.

So mag es auf der Homert gerochen haben, als Henoch aus Gotha sich

mit Bergbauexperten aus dem Ruhrgebiet ins felsige Eingeweide des

Sauerlandes wühlte. Es gab ein großflächiges Hochmoor hier. Gute

Voraussetzungen, um genug Wasser zu gewinnen und in die Stadt zu

spülen. Ein 400 Kubikmeter Hochbehälter auf der Höh und das Rohrnetz

hinunter in die Stadt waren schon fertig. Zwischen Homert und Höh

liegen nur 6 Meter Höhenunterschied - von 467 aus 461 über Normalnull.

Der Haupttunnel und seine Seitenarme sollten den Behälter und die

Brunnen dauerhaft füllen. Wasser war nun vermehrt nicht nur zum

Durstlöschen oder für die Körperpflege wichtig. Die wachsende Industrie

dürstete nach "Triebwasser", wie Horst Schöppner sagt. Also Wasser,

mit denen die Fabriksken-Besitzer unter Druck ihre Pumpen und

Transmissions-Maschinen antreiben konnten.

Eine Spundwand wird sichtbar, wenn die Augen sich an die Dunkelheit

gewöhnt haben. Eine Lampe leuchtet das dahinter liegende Tonnengewölbe

aus. Ein paar Meter weiter hinten eine Wand. "Das ist ein Quergang",

sagt Dirk Schmidt. Glasklares Wasser steht in der Schlammrinne in

der Mitte des Ganges. Zahllose Tröpfchen fallen und spielen ein

Konzert. "Das ist Oberflächenwasser." Durchgeleitet wird hier schon

lange nichts mehr.

Und gereinigt auch nicht. Seit dem Fall der Berliner Mauer nicht mehr.

Einmal im Jahr waren Stadtwerker zuvor mit Schaufeln und Eimern in

dem Tunnelsystem unterwegs gewesen. Als die DDR aufhörte zu existieren,

war auch der "Kalte Krieg" vorbei. Und die Gefahr, dass Militärs

die sauerländischen Talsperren vergiften, war Vergangenheit. Die

Szenarien für den schlechtesten Fall verschwanden in Schubladen. In

ihnen war von der Wiederbelebung der alten Wasserbauanlage die Rede,

von Rationierung des Trinkwassers. Zwei Liter pro Tag pro Person.

Und von zentralen Abgabestellen.

Es hätte sicher funktioniert. Der Geheime Baurat Henoch aus Gotha und

seine Bergleute haben für die Ewigkeit gebaut - vom Einsturz des

Stollens nahe der Ortschaft Ruck abgesehen. Ein Viertel der Gesamtstrecke

ist ausgemauert. Alle Quelleinfassungen haben trotzdem nicht überlebt.

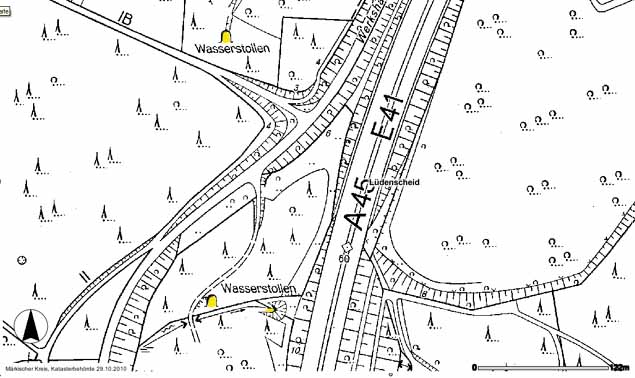

Einige fielen dem Bau der Sauerlandlinie (A 45) zum Opfer. Anfang der

1970er-Jahre haben die Stadtwerke durch das Tunnelsystem noch einmal

Wasser abgezapft und zur A 45 geliefert, für den Bau zweier Brücken.

Seither liegt das Wasserbauwerk an der Homert brach.

Dirk Schmidt und Horst Schöppner stapfen durch das Unterholz und

suchen den nächsten Zugang. Ihr Blick bleibt an einem unnatürlich

wirkenden Hügel hängen, der sich wie eine bewaldete Landzunge

über den Boden erhebt. Zugang gefunden. "Das ist eine Abraumhalde",

sagt Horst Schöppner. Beim bergmännischen Vortrieb haben die

Hauer Schienen in dem Stollen verlegt und Erdreich und Felsbrocken

mit kleinen Kipploren ins Freie geschoben, vor dem Eingang aufgehäuft

und liegengelassen.

Zwei Jahre nach Ende des Baus - ein Arbeiter hatte dabei sein Leben

gelassen - war das Hochmoor weitgehend entwässert. Die Lieferzahlen

sanken von 1.000 auf 550 Kubikmeter pro Tag. Die Wasserbauer fassten

eine neue Quelle im Versetal ein. Von Treckinghausen - Standort des

heutigen Wasserwerks - drückten riesige dampfgetriebene Pumpen das

Wasser hoch zum Piepersloh. Etwa dort, wo heute der Kreisverkehr

liegt, traf sich diese Leitung mit dem Hauptrohr von der Homert.

Die Wassermenge reichte dann wieder aus.

Über den Stahltüren in den Portalen zur Unterwelt fehlt jeweils

ein Stein. Deshalb ist Dirk Schmidt einmal pro Jahr hier. Dann

schließt er den Fachleuten vom Naturschutzbund NABU die Türen auf.

Sie zählen und wiegen die Fledermäuse, die die Lücke über der Tür

als Einflugschneise in den Stollen nutzen. Nahezu gleichbleibende

Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind für die empfindlichen Tierchen

wichtig. Je mehr es von ihnen gibt, desto besser ist der Zustand

der Natur. Dirk Schmidt sagt: "Es werden von Jahr zu Jahr merh,

das ist schön."

|