Kablau, H. W., Garten-, Motor-, Forstgeräte; Unterm Grünen Berg 27; gegr. 01.11.1995; "Käbbelgasse", der Offenborn wurde so genannt, weil die Anlieger dort sich ständig käbbelten (stritten) und dies dort sogar nachts in Nachtzeug und Pantoffeln; Kaempfer, Wilhelm; Stadtverordneter (1871-1876); Kafkaweg, nach dem deutschen Literaten Franz Kafka, benennt der Planungsausschusses am 29.11.2001 eine Straße in der Kluse, oberhalb des Krankenhauses an der Bracht; Kahle, Herbert, Pfarrer; *09.11.1903 Stettin; Humanistisches Karl-Friedrich-Gymnasium Eisenach, Jura- und Ev. Theologie-Studium in Jena, Vikariat Oberschwabhausen/Jena-Land (1930-1931), Ordination 1931, Pfarrer in Wetzdorf b. Jena (1933-1939), Pfarrer in Steinach b. Sonneberg/Thür. (1939-1940), ab März 1940 Soldat (Frankreichfeldzug, Jugoslawien, Griechenland, Rußlandfeldzug), als Führer von "vaterlandsverräterischen Kosaken" anstelle einer verwirkten Todesstrafe zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt und nach Workuta deportiert, in späteren Lagern im Donezbecken als Lagerpfarrer tätig, Silvester 1953 Rückkehr nach Steinach, danach bis zur völligen Genesung in St. Blasien; ab Januar 1957 Pfarrer in Eiringhausen (28.07.1957 offizielle Amtseinführung); Kaiser, Bäckerei; meldet am 03.01.1981 im ST: Wegen Abbrucharbeiten ist unsere Filiale in der Wilhelmstraße ab 5. Januar 1981 geschlossen. Neueröffnung unseres Verkaufspavillons in der Wilhelmstraße am 27. Januar 1981; Kaiser, J., Firma, Inhaber Kaufmann Albrecht von Banchet (eingetragen ins FR Bd.VIII S. 207 am 13.01.1876, übertragen ins HRA Nr.52 am 12.06.1907); Kaiser, Julius; gründete im Jahre 1872 in Gemeinschaft mit Wilhelm Graewe eine Schrauben-, Muttern- und Nietenfabrik in Plettenberg-Eiringhausen. Ab 1895 mit Julius Schmidt (Fabrikant) Revisor der Plettenberger Straßenbahn AG. Kaiser, Carl; *04.09.1870 Pl.-Köbbinghausen †12.09.1928 Bad Nauheim; Sägewerksbesitzer, Stadtverordneter (Januar 1903-1912); Mitglied des Magistrats (1913-1928); "Er war ein Stadtvater im wahrsten Sinne des Wortes", sagte Bürgermeister Dr. Schneider an seinem Grab; Kaiser, Karl, Textilgeschäft an der Herscheider Straße/Ecke Maibaumstraße; gegr. 1938; von Knöpfen über Futtertafte bis zur Bekleidung reichte das Angebot, später kamen Gardinen und Zubehör hinzu; das Geschäft wurde von Karl und Ehefrau Anna Kaiser zum 30.06.1973 aufgegeben; Kaiser, Peter; Wirt und Specereiwarenhändler; eingetragen ins FR Bd. III Bl. 84 am 14.07.1887, übertragen ins HRA Nr. 143 am 29.05.1908; Gaststätte und Geschäft befanden sich an der Ecke Bahnhofstraße/Böddinghauser Weg; Kaiser, Peter; Ratsmitglied (1952-1964); Träger des Ehrenringes der Stadt (Okt. 1969); Kaiser, →Sägewerk Peter Kaiser, gegr. 01.07.1877 von dem damals 33jährigen Peter Kaiser (†1907); 1876 erwarb er für 4.245 Mark ein Grundstück an der Bahnhofstr. 19 und richtete dort eine Schreinerei und Holzhandlung ein; baute dort ein Haus mit Werkstatt und Wohnung; 1886 Kauf eines Grundstücks am Böddinghauser Weg von Heinrich Prinz für 12.750 Mark, auf diesem Gelände wurde ein Sägewerk, Zimmerei und Bauschreinerei errichtet; 05.06.1889 tritt der älteste Sohn Carl (†1928) und 18.04.1900 Sohn Otto in die Firma ein; 1900 Zukauf von Gelände am Böddinghauser Weg, 1905 Anschluß an die Plettenberger Kleinbahn, 1928 Kauf eines weiteren Grundstücks, 1928/1929 Bau eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße 21; 1930 Aufgabe der Zimmerei, 1939 Fertigstellung des Bürogebäudes, 1940 Aufgabe der Schreinerei; das Sägewerk schließt am 31.07.1989;

Kalkofen zu Grimminghausen, erwähnt in einer Abrechnung über den Neubau des Ofens 1770 für 120 Rtl., Kosten für zwei Mutungsscheine 1,20 Rtl.; Kalkbrenner Anton Kersting zu Herscheid schreibt am 25.08.1776 an den Besitzer des Kalkofens, Frh. von Haus zu Niederhofen (Besitzer des Hauses Grimminghausen), er habe vom Morgen bis zum Abend Kalksteine hinein "gethan", mit Wasser begossen, wodurch sie sich "in völligen Kalck begeben" (Quelle: Archiv Neuenhof, dep. im StA MS, Akt. 422); Kallweit GmbH & Co. KG, Industriestr. 2; Blechzuschnitte; Kallweit Verwaltungs GmbH, Fa.; HRB 327; Geschäftsführer: Heinrich Kallweit (-1996), Heiner Wockel, Meinerzhagen (1996-); Kaltheuner, Dr. phil. Herbert; *16.12.1900 Bochum †11.12.1985 Plettenberg, Fabrikant, pers. haft. Gesellschafter der Fa. Adolf Pühl; Vors. Tennisverein Plettenberg; Ehefrau Margret (06.09.1904 Kassel †10.11.2006 Plettenberg); Kalthof, Erwin; Friseursalon, Schlossergasse; im November 1951 wird der Herrensalon um einen Damensalon erweitert; Kaltwalzwerk Brockhaus, gegr. 24.11.1909 von Walther, Julius, Paul und Herrmann Brockhaus unter dem Namen >Oestertaler Röhrenindustrie GmbH, Fabrikation und Vertrieb geschweißter Röhren; 1919 Auflösung des Unternehmens und Übernahme durch die 1919 gegründete Fa. >Brockhaus Söhne; 1919 Kauf des Werksgeländes am Bahnhof Eiringhausen (Bredde), Verlegung der Produktion hierhin, Bau einer Wasserkraftanlage, Demontage 1945, Remontage 1949/50, 1959 lag die jährliche Erzeugungsmenge bei rd. 16.000 t mit 240 Mitarbeitern Kampfsportverein Plettenberg; Vors.: Dr. Michael Alexander Reinke; Cheftrainer: Karl-Wilhelm Rhiel (3.Dan) und Jorge Garcia (2.Dan); der aus der privaten Taekwondo-Schule Loffredo hervorgegangene Kampfsportverein existiert seit 1992 als eingetragener Verein; 1995 hatte der Verein 35 Mitglieder;

Kampstraße, im Mai 1949 in Affelner Straße umbenannt; Kampwerk, Vieregge & Pickardt GmbH & Co, Gesenkschmiede, gegr. in den 80er Jahren des 19. Jhdts. durch Landwirt (»Kampbauer«) Heinrich Vieregge durch Anlage einer Wasserkraftanlage am Elsebach für den Antrieb von Mühlen und Dreschmaschinen; 1898 wurde auf dem ehem. Hofgelände »Auf dem Kamp« mit 12 Mitarbeitern eine Gesenkschmiede aufgebaut; 1902 trat der älteste Sohn, Heinrich Vieregge, in das Unternehmen ein, ein paar Jahre später folgte Schwiegersohn Paul Pickardt; 1920 übergab der Firmengründer das Unternehmen an die zweite Generation; um Namens-Verwechslungen auszuschließen firmiert das Unternehmen seit 1920 unter »Kampwerk«; bis 1974 leitet mit Dr.-Ing. Heinz-Friedrich Vieregge die dritte Generation das Unternehmen; danach übernimmt Dr.-Ing. Kaspar Vieregge die Firma in vierter Generation;

Kanalnetz; das Kanalnetz der Stadt Plettenberg war am 31.08.1993 insgesamt 143,33 km lang; aufgeschlüsselt nach Rohrleitungsdurchmesser lagen Rohre mit 250 mm Durchmesser mit einer Länge von 41,59 km vor 300er Leitungen mit 37,44 km an der Spitze; Kaninchenzüchter-Verein für Plettenberg und Umgebung; gegr. 31.08.1907 im Lokal C. Meinhardt (Hotel Zur Post); Zweck: Förderung der Kaninchenzucht unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung derselben in volkswirtschaftlicher Beziehung; Gründungsmitglieder: Carl Jobke, Emil Cordes, Wilh. Aßmann, Heinrich Fries; veranstaltete am 13./14. Februar 1909 im Gasthof Weidenhof eine Kaninchenausstellung; Bürgermeister Köhler übernahm das Protektorat über die Ausstellung; Vors.: Carl Jobke (1907-) Kaninchenzuchtverein »Gut Zucht«; gegr. 1924 durch ehem. Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins »Eintracht«; 1925 hatte der Verein 8 Mitglieder, 1926 rd. 25-30 Mitglieder; Vereinslokal: Hotel zur Krone; Vors.: Frau Uerpmann (1925), Zander (1926), R. Menschel (1931); Kaninchenzuchtverein Eintracht, - W 527 - gegr. 30.10.1910 im Gasthof Erholung, Zweck: Förderung und Verbreitung der Kaninchenzucht; Gründung durch Emil Cordes, Carl Mertens, Georg Götz, Fritz Lange, Otto Vohs, Alfred Tusch, Paul Langemann, Adolf Menschel, Fritz Pieper, Walter Großheim, August Assmann u. a., Frauengruppe gegründet 1920; der Verein war Mitte der 20er Jahre mit 400 Mitgliedern der größte Kaninchenzuchtverein Deutschlands; 1997 hatte der Verein 31 Mitglieder; Vors.: Emil Cordes (1910-1960), Walter Großheim (1960-1967), Gerd Scheidemantel (1967-1968), Helmut Schröder (1968-1973), Rudi Laurens (1973-1974), Heinz Hagedorn (1974-?), Friedrich Wilhelm Bröcker, Uwe Feuerbach (1995-)

Kanther, Manfred; *26.05.1939 Schweidnitz/Schlesien; evang., verh., 6 Kinder; nach Vertreibung aus Schlesien Schulbesuch bis zum Abitur in Thüringen; Jurastudium in Marburg u. Bonn (1958-1962), anschließend Referendarzeit in Lüdenscheid Städt. Oberrechtsrat in Plettenberg (1967-1970), Geschäftsführer des Ev. Krankenhauses 1969-1970, Landesgeschäftsführer und Generalsekretär der CDU Hessen (1970-1987), Mitglied des Hessischen Landtags (1974-1993), Hessischer Finanzminster (1987-1991), Präsidiumsmitglied der CDU Deutschlands (1992), CDU-Bundes-Innenminister (07.07.1993-1998), Mitglied des Deutschen Bundestages (seit Oktober 1994); Kantor der Christuskirche: Gerolf Jacobi (1974-1980); Gerhard Strub (1980-).

Karallus, Wilhelm, Pfarrer; *1925 Deegeln/Ostprußen; Ordination am 09.01.1955 in Berlin durch die Ev. Landeskirche Berlin-Brandenburg; Missionar der Berliner Mission in Afrika (1955-1971); Pfarrer der Ev. Kirche Eiringhausen (01.08.1971-04.1990);

Karlsplatz, am Kreuzungspunkt Zeppelinstraße/Grafweg; Grünanlage mit

einer Weide in der Mitte, 1938 angelegt; etwa zur gleichen Zeit müssen ähnliche

Weiden an der Einmündung Grafweg/Ziegelstraße und am Umlauf (gefällt) gepflanzt

worden sein;

Karnevalsgesellschaft Dingeringhauser Weg; Prinz Anton I. - Prinzessin Henni II. (1955); Karnevalsgesellschaft "Grün-Weiß" Sundhelle; feierte im Februar 1957 in der Gaststätte Seegrewe; Kaspers Willi und Frau, Drogerie und Textilgeschäft; 1960 Umzug von Ohle zum Eschen; Kastner, Franz; *24.11.1912 †21.02.2002 Plettenberg; aktiver Widerstandskämpfer, Verfolgter des Nazi-Regimes; SPD-Ratsmitglied (1952-1972); Ehrenring der Stadt Plettenberg (1969); Bundesverdienstkreuz (1982); Vorsitzender des Wohnungsausschusses; Bezirksvorsteher im Oestertal (1952-1964); Mitglied des Kreistages des Kreises Lüdenscheid von 1961-1969; Schöffe am Hagener Landgericht (1955-1969); Arbeiterwohlfahrt; von 1954-1959 Betriebsrat Katerlöh & Niggetiet, Gesellschaft; Inhaber sind der Fabrikant Wilhelm Katerlöh und der Gelbgießer Wilhelm Niggetiet zu Plettenberg; die Gesellschaft hat am 01.11.1878 begonnen (GR Bd.XIV Bl.71); die Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, steht jedem Teilhaber zu - eingetr. (07.11.1878) 11.11.1878 (GR Bd. 14/Bl.71). Über das Vermögen der Handelsgesellschaft Katerlöh & Niggetiet zu Plettenberg sowie über das der persönlich haftenden Gesellschafter ist durch Beschluss des Kgl. Amtsgerichts zu Plettenberg unter dem 15.04.1882 Nachmittags 5 Uhr das Konkursverfahren eröffnet. Eingetragen 21.04.1882 (GR Bd. 16/Bl. 133). Aus GR Iserlohn Nr. 378. Nach Beendigung des Konkurses durch Zwangsvergleich ist die Handelsgesellschaft zuf. gegenseitiger Übereinkunft der Gesellschafter aufgelöst. Eingetragen (23.04.1883) 24.04.1883 (GR Bd.II Bl.30);

Kathagen, Paul, Adler-Drogerie; gegr. 1912; zunächst an der Grünestraße 51/1 (neben Cafe Gerke,

später Central-Cafe Ochtendung), ab 1930 unmittelbar am Kirchplatz (später Drogerie

Sperber, heute Parfümerie Aurel); Drogist Kathagen erwarb von der Evang. Kirchengemeinde

das Haus Kirchstr. 2, das er abbrechen und an dessen Stelle er 1930 ein modernes

Geschäftshaus errichten ließ;

Kath. Jungfrauenverein, Lehrer Becker meldete bei der Stadt für den 04.03.1923 in der Gaststätte Heseler eine Theatervorstellung des »Kath. Jungfrauenverein« an Kath. Kirchengemeinde Plettenberg, gegr. 1839; im August 1957 werden die Katholiken aus Himmelmert, Kückelheim und Lettmecke, die bisher zur Filialkirchengemeinde Lichtringhausen gehörten, umgepfarrt zur St. Laurentius-Gemeinde; Kath. Männerverein, später Kath. Männer- und Gesangverein Plettenberg; gegr. 1877?; am 08.11.1891 wurden auf der Generalversammlung neu in den Vorstand gewählt: Clemens Schuerholz, Friedrich Luebke, G. Graefe; am 19.12.1892 verabschiedet ein »Kirchenchor« im Kath. Männerverein seine Satzung, Zweck: den Gottesdienst durch Vortrag religiöser Lieder zu verherrlichen; geübt wird im Saal des W. Bitzhenner, 1898 neue Satzung, Vereinslokal ist zu der Zeit Otto Bettermann (Hotel Schwarzenberg); 1908 hatte der Verein 30 aktive Sänger; Vors. u. Dirigent ist Lehrer Adams; Präses: Clemens Schürholz (-1894), Johann Eilers, Schneidermeister (1894-1897), Fritz Lübke, Klempnermeister (1897-1899), Heinrich Kniewel (1899-), Adolf Erwes (1908); Dirigenten: Josef Breuker (1908) "Katholizismus in Plettenberg in der Zeit von 1800 bis 1875"; Abschlussarbeit im Rahmen der theologischen Ausbildung am Studienhaus St. Lambert, Burg Lantershofen/Grafschaft, vorgelegt von Wolfgang Pingel am 01.09.1983; Kaufpark im "Breddezentrum" (ehem. Graeka-Gelände), eröffnet 11.12.2003; Filialleiter: Uwe Zulley; 31.08.2015 Umwandlung in "REWE ihr Kaufpark"; Kaufpark, an der Ziegelstraße (ehemals Globus); heißt seit 31.08.2015 "REWE ihr Kaufpark"; dto. Kaufpark auf der Bredde (ehem. Graeka-Gelände); Kauke, Wilhelm; Magistratsmitglied (17.03.1919-11.1925); Kauke, Friedrich, Fa., Inhaber Fabrikant Friedrich Kauke; eingetragen ins FR Bd.III Bl.37 am 28.11.1885; die Firma ist erloschen am 18.06.1894 (FR Bd.III Bl.211); Kauke, Wilhelm; Ratsherr (1919-1925); Kayser, Bäckerei; Niederlassung Plettenberg, Wilhelmstraße; wegen Abbrucharbeiten wird die Verkaufsstelle im Januar 1981 geschlossen und am 27.01.1981 ein Verkaufspavillon in der Wilhelmstraße eröffnet; Kegelklub »Alle Neune«, gegr. 19.02.1908 im Restaurant Weidenhof; Zweck: Geselliges Zusammensein und den Kegelsport zu betreiben; Gründungsmitglieder: Th. Silver, W. Brandhoff, Otto L/uuml;ling, Hermens, Julius Bremecke; Vors.: Th. Silver (1908-) Kegelklub »Alles Frisch?!«, gegr. 16.06.1968 in der Gaststätte Brücher von Mitgliedern der Katholischen Jugend; Gründungsmitglieder waren Vikar Wilfried Köhler, Hans-Jürgen Levermann, Franz-Josef Pfeiffer, Friedhelm Führt, Rolf Eigemeier u. a.; Kegelbahnen: Brücher, Schulte/Kahley, Vorstmann; Kegeltouren nach Rönkhausen, Mayschoss/Ahrtal, Mallorca, New York, Plettenberg Bay, Hannoversch-Münden u. a.; Kegelklub "Alte A"; Kegelklub "D.A." - Die Alleingelassenen; gegr. 24.04.1950 als Antwort auf den Kegelklub der Ehemänner Kegelklub "D.U." - Dauernd unterwegs; Gründungsmitglieder waren "Post"-Wirtin Else Ky, Lisa Dickehage, Hilde Wunderlich, Hilde Hebbecker, Hanna Müller, Mimi Alte, Margot Vieregge, Gerda Schröder, Gerti Bölling und Edith Gather; erste Kegelbahn war die Gaststätte "Zur Post" in Ohle; Kegelklub "Die Aussteiger"; Kegelclub »Die Bojen«, gegr. 1965 in der Gaststätte Schulte im Kahley; Gründungsmitglieder waren Ewald Schneider, Ernst-August Schmellenkamp, Hans-Georg Richter und Günter Sedlatschek; der Name des Kegelclubs ergab sich aus dem Spitznamen von Ernst-Aug. Schmellenkamp, genannt »Bojen Ernst«; weitere Mitglieder (insgesamt neun): Peter Schulte, Helmut Bald, Reinhold Kirchhoff, Dirk Pietschmann, Klaus Günther; viermaliger Kegelstadtmeister; über 28 Kegeltouren in europäische Hauptstädte; Kegelclub "Die Kichererbsen", gegr. 15.03.1973 beim Kaffetrinken bei Erika Kraft; die Mitglieder sind alle miteinander verwandt; Kegelklub "Die Linken"; Kegelklub "Die lustigen Zwölf"; Mixed-Kegelklub; Kegelklub "Die Schluckspechte"; Mixed-Kegelklub; Kegelklub "Die Unermüdlichen"; Damenkegelklub; Kegelclub "Do Lärt Se", ("Da liegen sie") gegr. als Feuerwehr-Kegelclub im Oktober 1963 in der Gaststätte Haus Wiesenthal (Biesenbach) von 12 Feuerwehrleuten der Löschgruppe Himmelmert-Kückelheim; Kegelclub »Eintracht«, gegr. 24.04.1909; Zweck des Vereins: Gemütlichkeit und Geselligkeit zu heben sowie die Lust und Liebe am Kegelsport zu fördern; gekegelt wurde auf der Bahn des Herrn Geitz; Vors.: W. Zander Kegelclub »Erholung«, gegr. 24.02.1910 im Restaurant Adolf Menschel; Zwecks des Vereins: Geselliges Beisammensein und Kegelsport; Gründungsmitglieder waren: Bauunternehmer H. Schmidt, Bautechniker A. Schmöle, Bierverleger W. Allhoff, Bankbeamter K. Schulte, Metzgermeister W. Baetzel, Bierverleger Fr. Winterhoff, Fabrikant Ad. Menschel, Kaufmann Max Sternberg, Lehrer Fritz Weber, Kaufmann Paul Allhoff; Vors.: Paul Allhoff Kegelclub "Feuchte Kugel", gegr. 1972, die damaligen Gründungsmitglieder Hans-Georg Schwab und Lothar Wolff riefen nicht nur einen neuen Club ins Leben, sondern halfen auch gleich beim Aufbau der zukünftigen Kegelbahn in der Gaststätte Käsebrink in Landemert; Kegelklub »Fiewe«, gegr. 08.01.1908 im Hotel Weidenhof; Zweck: geselliges Beisammensein und Kegelsport; Vors.: Hans Haas (1908-)

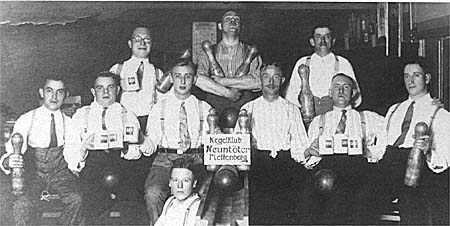

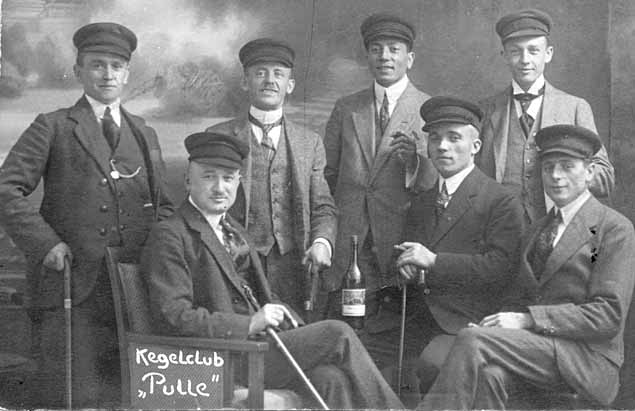

Kegelclub "Fröhlicher Maiplatz", mit den Mitgliedern (v.l.n.r.): Hermann Fischer (Schneidermeister), Willi Söllner, Hermann Bodewin (Textil Haape), Walter Schriever (Klempnermeister), Karl Muth (Zigarren), Emil Wilmink, Heinz 'Quack' Geck, Ernst Heitmann (Autotransport), Lothar Fröhlich, Fritz Fröhlich, Wilhelm Wilmink, Ludwig Müller (Fotograf), Hermann Hundt (Friseur); Kegelklub "Fröhlicher Stammtisch"; Kegelclub »Gemütliches Dutzend«, gegr. 1927 im Gasthof »Erholung«; Mitglieder waren u. a. Fritz Rauterkus, Werner Theis, Hans Schneider Kegelclub "Haarscharf", gegr. 08.08.1928, Gründungsmitglieder Walther Winkemann, Willi Gutschank, Wilhelm Rottmann, Heinrich Solms, August Lerch, Karl Lindt, Heinrich Becker, August Assmann; Chronik bei Peter Priemer (†:), Vors.: Walther Winkemann (1928-?) Kegelclub "Hau rin!", gegr. 12.02.1977; Kegelbahn: Gasthaus Vorstmann am Eschen; Kegelclub »Körnchen & Co«, gegr. 27.01.1976 von den "verlassenen Ehefrauen" einiger engagierter Eiringhauser Bierrichter mit Rosel Lipps an der Spitze; Kegelbahnen: Ostermann, Brücher, Ostermann (seir 1990); Kegeltouren nach Berlin, London, Paris, Mallorca, Wien, Cottbus u.a. Kegelclub »Kontra«, Eiringhausen; Kegelklub "Maiplatz", gegr. 01.06.1911; Gründungsmitglieder: August Schürholz, Carl Schöpe, Heinrich Engel, Albert Westhelle; Kegelklub »Morgenland«, gegr. 11.02.1910 im Restaurant Adolf Menschel; Zweck des Vereins: Geselliges Beisammensein und Kegelsport; Vors.: Adolf Neuhaus

Kegelclub "Nimm die Dicke" - NDD, gegr. 2005; im November 2004 saßen Markus Verse und Jens Jeziorski im "Stadtleben" und diskutierte über die Kegelclubs, in denen sie in der Vergangenheit Mitglied waren und kamen zu dem Entschluss, einen neuen Kegelclub zu gründen, eben den "NDD"; Präsident: Markus Verse; Kegelbahn: Gaststätte Zur Lohmühle; am 23.05.07 geht der Kegelclub online: www.nimm-die-dicke.com; Organisation des "Tanz in den Mai" im Haus Elsetal (2008,2009); Kegelclub "Ohne Namen", gegr. ?; Bahn: Zur Lohmühle; Mitgl.: Dieter Vedder, Robert Lützenkirchen, Dr. Reinke, Peter Hermens, Heinz-Horst Gerecht, Wolfgang Schulte, Friedhelm Güde, Hartmut Tengler Kegelklub "Pinnetöter";

Kegelclub "Riu-Club 88", Mitglieder: Christian Lang....; organisierte im August 1996 eine Open-air-disco in den ehem. Fabrikhallen der Fa. Voss & Schröder an der Bahnhofstraße; Kegelclub "Späte Mädchen"; feiert 1986 sein 25jähriges Bestehen; Kegelclub "Steig ein", gegr. 14.10.1963 in der Gaststätte "Hoppe" in der Graf-Dietrich-Straße; Gründungsmitglieder: Friedrich Winterhoff, Friedrich Wilhelm "Marki" Becker, Jochen Lohmann, Werner Schlotmann, Reinhold Dömmecke, Klaus Tillmann, Willy Steinberg, Willi Klotz, Gerd Meister und Werner Lippel; erstes Vereinslokal war die Gaststätte "Zur Erholung"; 1973 Umzug zur Gaststätte "Eckes", dort wurde 1988 das 25-jährige Bestehen gefeiert; Kegelklub "Strack de doer", gegr. 25.10.1924, feierte 1984 sein 60-jähriges Bestehen; erste Kegelbahn im Hotel "Schwarzenberg"; Kegelklub "Urgemütlich"; Kegelklub "Voll Dampf"; aktive und ehemalige Eisenbahner gründeten diesen Kegelklub; Kegelbahn: Gaststätte Ritterklause (2001); Kegelklub "Wilde Horde"; Mixed-Kegelklub; Kehrmaschine, im Verwaltungsbericht des Jahres 1914/15 heißt es dazu: "Die Reinigung der gepflasterten Straßen und Rinnen wurde mittels der im Jahre 1911 angeschafften Kehrmaschine unter Heranziehung von drei Arbeitern ausgeführt"; Kellermann, Günther; *31.03.1929 †22.02.1995; über 38 Jahre bei der Firma Schade KG (bis 1989); jahrzehntelang Mitglied und Vorstandsmitglied der Scuderia Plettenberg e.V.; setzte sich im In- und Ausland für den Motorsport - hier speziell für den Tourensport ein; Träger der Ehrung "Groß Gold mit Brillianten", der höchsten Auszeichnung im DMV-Motorsport; Kellermann, Johann; *12.02.1872, Landwirt in Frehlinghausen. Kettling GmbH & Co.KG, Präzisions-, Norm- und Drehteilefabrik, Plettenberg-Leinschede. Kettling Verbindungselemente GmbH, Sonderbefestigungen aus Stahl + Edelstahl, Industriegebiet Köbbinghauser Hammer, Max-Planck-Str.2a. Kiel, Christian; †18.12.1877 Ohle; Lehrer in Ohle Kinderfachgeschäft Welker; Inh.: Bettina Gehrling, Bahnhofstr. 9; über 150 qm Verkaufsfläche auf zwei Etagen; Kindergarten Eschen, evang.; wurde am 23.08.1970 mit 90 Plätzen eröffnet; 1998 übernimmt die Stadt Plettenberg die Trägerschaft;

Kindergarten DRK "Anneliese-Pfeiffer" in der Papenkuhle; im Oktober 1956 seiner Bestimmung übergeben; 2003 wurde Schimmelpilzbefall festgestellt, daraufhin erfolgte die Innenrenovierung; Wiedereröffnung im Februar 2004, doch der Pilzbefall war nicht überall beseitigt; 2006 erneute Schließung des Kindergartens, weil Wasser von außen eindrang - der Spielplatz wurde tiefergelegt und eine neue Dämmung eingebaut; am 06.08.2007 wurde der Kindergarten wieder in Betrieb genommen (mit 120 Kindern); die Innen- und Außensanierung hatte 574.000 Euro gekostet; während der eineinhalbjährigen Sanierungsphase waren Kindergartengruppen provisorisch im Ev. Gemeindehaus, im kath. Gemeindehaus und in der Grundschule Ohle untergebracht; Kindergarten, städtischer, am Evang. Krankenhaus, eröffnet im November 1986; Kindergarten Himmelmert, Steinacker 14; städtischer Kindergarten mit 50 Plätzen; Kindergarten, städtischer in Oesterau für drei Gruppe und eine Tagesstätten-Gruppe (insgesamt 70 Kinder), eingeweiht Januar 1993; Kinderheilstättenverein, gegr. Mai 1909, Ziel: Kränkliche Kinder armer oder wenig bemittelter Eltern in ein Bad zu schicken; Vors.: Bürgermeister Köhler (1909-); für den Grundstock des Vereinsvermögens sorgte auf Anregung des Gastwirts Wilhelm Menschel die Fischereigenossenschaft, die den größten Teil der aufgelaufenen Fischereipachtgelder (500 Mark) dem Verein überwies; 1912 konnte der Verein 18 Kinder zur Kur nach Bad Sassendorf und 10 Kinder zur Kur nach Lippspringe und Werl schicken; Kinderheimat Oesterau, gegr. 22.12.1922; Vors.: Siegfried Brockhaus (1963-1991), Hartmut Dahms (1991-); VR 24 (12.03.1923) >VR 212 (26.11.1963); Kinderhort, städtischer, eröffnet auf Betreiben des Vaterländischen Frauenvereins am 16.07.1917 mit 40 Kindern in einem Klassenzimmer der evang. Volksschule am Maiplatz; Anlass: die Not der Zeit, im Interesse der Allgemeinheit, der Kriegsindustrie, der Mütter, die in Munitionsfabriken tätig sind; Leiterin: Frl. Böttger (16.07.1917-01.10.1917), Ilse Hoffmann (01.10.1917-); Helferinnendienste im Kinderhort versahen ab 01.09.1917: Hanna v. Rathusius, Herta Geisweidt, Elisabeth Brücher, Marta Reinländer, Anna Schulte, Emmy Müller, Lilli Stahlschmidt, Lisbeth Ebbinghaus, Mariechen Rentrop, Berta Wuppermann, Frau Wwe. Rechtsanwalt Harmony, Ella Wirth, Mariechen Niebling, Helene Schulte, Grete Koch, Marta Becker, Luzie Rempel, Elisabeth Kämpgen, Hilde Jütte, Grete Wilmink; Ende 1917 waren 58 Kinder im Alter von 1 1/2 bis 14 Jahren angemeldet, die "in geist- und gemütsbildender Weise erzogen wurden"; für ein Kind waren 3 Mark, für 2 Kinder 6 Mark, für 3 Kinder 8 Mark und für 4 Kinder 10 Mark zu zahlen;

Kioske; im Juli 1956 wird ein Kiosk (Lückel) an der Zeppelinstraße eröffnet (vormals Tankstellengelände); zu dieser Zeit gab es auch einen Kiosk an der Lehmkuhler Straße (Kiosk Lückel), an der Bahnhofstraße und an der Brauckstraße; 1960: Trinkhalle mit Kiosk von Werner Martin und Frau an der Lehmkuhler Str.1 und am Umlauf 19; Kirchbauverein Holthausen, gegr. 1954; der Verein leistet die Vorarbeiten zum Bau einer Kirche im Elsetal; Auf der Lied wird ein Baugrundstück erworben; verzögert wurde das Projekt, als der mit dem Entwurf beauftragte Architekt Einenkel 1956 starb; im Sommer 1957 einigte man sich auf einen Entwurf des Dortmunder Architekten Kölsche; Kirchbauverein Kückelheim; Vors.: Lehrer August Schulte (Oesterau), Stellv. Vors.: Hufschmiedemeister Fritz Schmale (Oesterau), Schriftführer: Kaufmann K. Brülle (Oesterau), Kassierer: Lehrer Lonk (1928); Kirchen in Plettenberg; im März 1951 wird in die zerstörte Front der St. Laurentius-Kirche an der Wilhelmstraße eine Rosette (Entwurf: Maler Ludwig Bauer, Telgte) mit Glasmalereien (aus der Kevelaer Werkstatt Derix) eingebaut, die die bisherigen Spitzbogenfenster ersetzt; im Dezember 1950 werden die Glocken der St. Laurentius-Kirche mit einem Läutewerk versehen; am 13. Juli 1975 wird die neue Kirche von St. Laurentius geweiht; Kirche Landemert (Dreifaltigkeitskirche); im Februar 1955 stellt Otto Frommann kostenlos ein Grundstück für den Kirchenbau zur Verfügung; unter Vorsitz von Presbyter Göbeler wird ein Kirchenbauausschuß gebildet; im August 1957 entscheidet man sich für einen Neubau nach den Plänen des Dortmunder Bauassessors Kölsche; 10.11.1957 Grundsteinlegung; |

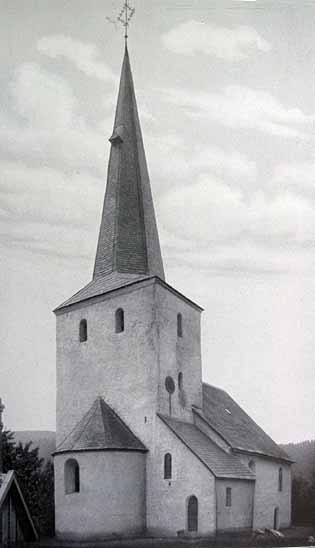

| Kirche Ohle Evang.; die ältesten Bauteile stammen aus der Zeit 1050-1100; die Kirche wurde vermutlich als Hauskapelle des längst abgebrochenen adeligen Hauses von Ohle (Oel, Oell) gegründet; Spuren des Schlosses waren 1890 noch vorhanden - es war erkennbar, dass aus dem Schloß einst ein Gang in die Kirche führte, was auch die Lage des Turmes belegt, der nicht an der Westseite (hier stand das Schloß) sondern an der Ostseite errichtet wurde; 1750 wurde die heute noch vorhandene Kirchturmspitze errichtet; 1882 fand man bei einer Reparatur unter der Sakristei ein Beinhaus mit rund 600 Skeletten - die wurden auf dem alten Kirchhof begraben; 1882 fand man nach Öffnung einer eigentümlichen Vermauerung an der Vorderseite des Altares ein Bleikästchen mit Knochenresten, die vielleicht die letzten Reste jener angeblichen Cornelius-Reliquie (das Haupt des Cornelius) waren, die einst "von zwei Engeln durch die Luft von Mailand nach Ohle" getragen wurden; Schutzpatron der Kirche war der Hl. Martin; im März 1951 wurde der Hahn vom Turm der Ev. Kirche Ohle zur Reparatur heruntergeholt; er trug die Inschriften "Vom Blitz getroffen 1853" und "Repariert 1879, Feldheger, Pfr. " und "Rep. 1898 Haverkamp, Pfr."; nach der Reparatur kam die Inschrift "Repariert Söllner-Schulte, Stork Pfr. 1951" hinzu; das Umfeld der Kirche bekommt 1954 eine Rasenfläche mit Umfassungsmauer; |

Die Ohler Kirche im Jahre 1909. |

|

Juli 1954 Einweihung des Ehrenmals hinter der Kirche mit einem

von Arno Breker (Düsseldorf) geschaffenen Engel; Prediger: Peter von

Winninkhausen (1566, hat die Einführung der Reformation begonnen, war vorher

Vikar zu Herscheid); Kaspar Wassermann (war seit 1566 Vikar in Herscheid, setzte

das begonnene Werk der Reformation fort; war über 20 Jahre Prediger, lebte 1619

noch); Georg Fabricius (*Halberstadt †1652), war schon 1635 Pastor und übte

das Amt rd. 30 Jahre lang aus; Georg Adrian Millius od. Mylius (1653-1664); Johann

Hengstenberg (1665-1700), kam aus der Grafschaft Limburg; Johann Hengstenberg

(1696-1700), Sohn des Vorgängers; Johann Wilhelm Brüninghaus (1727) aus Halver;

Peter Wilhelm Werkshagen (1764-1809) aus Lüdenscheid; Joh. Carl Friedrich Gerhard

Wille (17.09.1809-31.12.1870) aus Leichlingen, Schwiegersohn von P. W. Werkshagen;

Constantin Feldhege (05.03.1870-) aus Arnsberg;

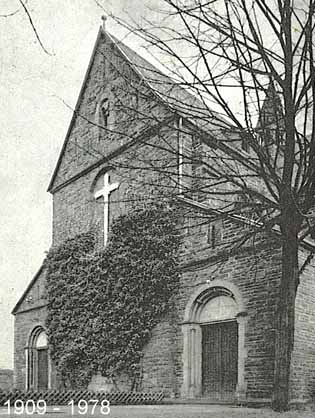

Kirche St. Johannes Baptist; Reichsstraße, geweiht am 29.08.1909, Abriss 1978; Neubau eines Gemeindezentrums mit Kirche, Kindergarten, Altenzentrum und Pfarrhaus auf einem bereits 1966 von der Fa. Graewe & Kaiser erworbenen Grundstück am Kilian-Kirchhoff-Damm; Baubeginn 1973, Grundsteinlegung durch Weihbischof Julius Angerhausen am 30.06.1974, Einweihung am 14.12.1975;

Kirche St. Laurentius (die alte, Stadtmitte); erbaut 1873, umgebaut 1934; das gotische Spitzfenster in der Fassage wird im März 1951 durch eine Rosette ersetzt; im Januar 1954 erhält die Kirche eine neue elektrisch/pneumatische Orgel mit 1.500 Pfeifen, 2 Hand- und einem Fußmanual; Hersteller ist die Fa. Gebr. Stockmann aus Werl; im August 1957 werden die ersten vier Schnitzereien des Bildhauers Philipp Aug. Müller (Heppenheim) für einen Kreuzweg in der Kirche geliefert; Abriss 1977; 1915 erwirb die kath. Kirchengemeinde für 55.675 RM von Gärtnereibesitzer Fritz Tiemann ein 585 Quadratruten großes Grundstück an der Hirtenböhler Straße für den Neubau eines Gotteshauses; Kirche St. Maria Königin, Papenkuhle; erster Gottesdienst 22.04.1957; am 26.06.1957 konsekriert (geweiht) durch Bischof Dr. Hengsbach; in den Altar wurde ein Altarstein eingemauert, in dem sich Reliquien des Hl. Clarus und der Hl. Symphorosa befinden; Frau Pfeiffer, Ohle, hatte ein weiteres Reliquiar (kunstvoll in Silber getriebene Schatulle, die auf der Vorderseite die Papstkrone und den Schlüssel Petri zeigt) gestiftet, das sie von einem Besuch bei Papst Pius X. in Rom mitgebracht hatte; Kirchenchor St. Laurentius; gegr. 1949 durch Pfarrer Balkenohl zurück, der vor 1949 bei bestimmten Feierlichkeien stets Sängerinnen und Sänger aus Werdohl einladen mußte; ein Aufruf zur Gründung eines eigenen Chores stieß in der Gemeinde dann sofort auf große Resonanz; Vors.: Otto Rauterkus, Kirchenmäuse; Mädchenjungschar der Christlichen Jugend Oestertal; Kirchhoff, Alfred; Spitzname "Bulle"; Stadtverordneter (06.12.1929-21.09.1932); Träger der Reichsstandarte der SA auf dem Nürnberger Reichsparteitag 1934; Besitzer der Anfang Januar 1953 an der Herscheider Straße eröffneten BV-Aral-Tankstelle (spätere Pächter: Hans Beyschlag, Fridolin Schnorrer);

Kirchhoff, Bernhard, Omnibus-Reisedienst "Suerlänner", Siesel; Kirchhoff, C. Fa.; Inhaber Bauunternehmer Carl Kirchhoff (eingetragen ins FR Bd.9 S. 223 am 18.07.1876, übertragen ins HRA Nr.53 am 12.06.1907); Kirchhoff C., Fa.; Inhaber Bauunternehmer Karl Kirchhoff; eingetragen ins HRA 24 am 05.11.1903; von Amts wegen gelöscht am 16.07.1913; Kirchhoff Geschw., gegr. 1910; Damen-Fertigkleidung, Stoffe, Maiplatz 5; Kirchhoff, Kilian; *18.12.1892 Rönkhausen †22.04.1944 Berlin; Priester, als 9. Kind des Versicherungsbeamten u. Auktionators Heinrich Kirchhoff geboren, Vater starb 1903, die Mutter 1906, Kilian wird Pflegekind in der Familie Baußmann, Privatunterricht beim Orts-Geistlichen in Lenhausen, Humanistisches Gymnasium Attendorn, Franziskaner-Kolleg St. Ludwig (Vlodrop/NL), April 1914 Eintritt in den Franziskaner-Orden Warendorf, »Frater Kilian«, in Dorsten Philosophie-Studium, 1916-18 Soldat, Abschluß Theologie- und Phil.-Studium, 01.04.1922 Priesterweihe, Dorsten, 1926 Kloster Ehrenstein, 1929 Essen, Übersetzung der Hymnen Symeons, bis 1933 Hagen, 1933-1939 Kloster Rietberg, 1941-1943 Küntrop, Verhaftung, gestorben im Gefängnis Berlin-Moabit; nach ihm ist der Kilian-Kirchhoff-Damm an der Lenne in Eiringhausen benannt; Kirchhoff, Peterheinrich; *06.06.1885 Pl.-Pasel, Fabrikant; 1957 CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Altena-Lüdenscheid; Kirchner, Gerhard; Dr. med., Facharzt für HNO-Krankheiten; HNO-Belegabteilung im Ev. Krankenhaus (1967-); Kirchstraße; es gab bis 1957 zwei Kirchstraßen im Stadtgebiet: eine an der Christuskirche, eine in Böddinghausen (das letzte Stück der Graewestraße bis zur Gaststätte "Molli"); im Mai 1957 wird die Graewestraße in ihrer gesamten Länge zwischen Lenne-Fußgängerbrücke zur Bredde und "Molli" in Wilhelm-Graewe-Straße" umbenannt;

Kissing, Herm. Bernh.; Gastwirth (1832-1835) Kissing, Wilhelm; Hammerbesitzer, Mitglied des Magistrats (01.01.1901-1902); gründete im Jahre 1865 einen Breitehammer (eingetragen im FR Bd. IX S. 169 am 19.02.1868, gelöscht am 04.06.1907), der im Jahre 1906 von Langenbach & Köster übernommen und zur heutigen Gesenkschmiede Langenbach & Köster ausgebaut wurde. Kissingsche Stiftung, Akte C I / 1042 - 1044 "Kissingsche Stiftung" im Stadtarchiv; Kißmer, Wilfried; *18.09.1935 Menden; Industriekaufmann, 25 Jahre in leitenden Positionen im Speditionsgewerbe; Betriebsleiter der Märkischen Eisenbahngesellschaft (MEG) in Plettenberg (1986-1998)

Kita Junior Ohle gGmbH, HRB 6579, Rötelmannstr. 12, privat geführte Kindertagesstätte,

eröffnet am 1. September 2010; Leiterin: Silke Tomaszewski-Kraus; betreut

werden montags bis freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr neun ein- bis dreijährige Kinder;

Thomas Junior baute eine alte Scheune an der Rötelmannstraße dafür um;

KiTa Junior Ohle gGmbH, Firma, eingetragen 29.08.2008 HRB 6579, Rötelmannstr. 12/13,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2008. Gegenstand:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand des Unternehmens ist

die Förderung von Bildung und Erziehung sowie der Jugend- und Altenhilfe. Der

Gesellschaftszweck wird verwirklicht insbesondere durch Errichtung und Unterhaltung einer

Kindertagesstätte. Stammkapital: 25.000 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein

Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer

bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer

gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Junior, Thomas, Plettenberg,

*25.05.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich

im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen;

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |

Kamümmelbum-See im Verlauf des Keuperkusener Baches unweit des Forsthauses

Lettmecke; für Feuerlöschzwecke angestaut;

Kamümmelbum-See im Verlauf des Keuperkusener Baches unweit des Forsthauses

Lettmecke; für Feuerlöschzwecke angestaut;