|

Quelle: Martin Zimmer, Stadtarchivar, 17.09.1987

Die Evangelische Kirche in Ohle (ehem. St. Martin)

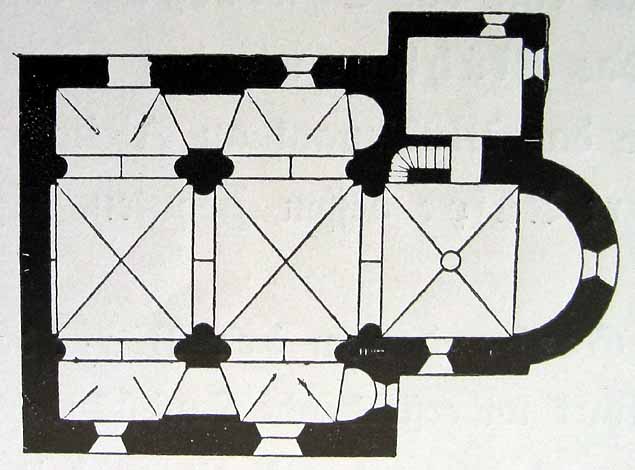

Die Kirche in Ohle gilt als bemerkenswertes Beispiel für den Typ

der sauerländischen Hallenkirche. Mit ihrem tiefgezogenen

Satteldach lässt die durch ausgesprochene Schlichtheit und

Wuchtigkeit ganz eigenständige Kirche Bauelemente des

heimischen Bauernhauses erkennen. Das dreischiffige, zweijochige

Langhaus wird durch zwei Pfeiler getragen. Der Turm ist nicht, wie

sonst grundsätzlich üblich, im Westen, sondern über der Vierung

des Chores im Osten und der früheren Kapelle hochgezogen.

Die ältesten Bauteile der Kirche stammen aus der Zeit um 1050 bis

1100, als diese noch eine Kapelle war. Später (14. Jhdt.), als sich

die kleine Filialgemeinde von der Muttergemeinde Plettenberg abzweigte,

wurde die Kapelle zur Kirche umgebaut. Seitdem ist die Ohler Kirche

selbständige Taufkirche. Ihr Patron war der Hl. Martin. Sie war

in vorreformatorischer Zeit ein weit und breit berühmter Gnaden- und

Wallfahrtsort. In einem Wandschrein auf der nördlichen Chorseite

befand sich damals das Haupt des Hl. Cornelius, Bischof von Skamandra,

eines in der Apostelgeschichte erwähnten römischen Feldhauptmanns,

das alljährlich am Kornelitage der Prozession zum Hemberg vorangetragen

wurde.

Äußerlich war die alte Kirche wesentlich anders als die jetzige.

Die Sakristei wurde erst 1653 angebaut. 1751 wurde der Turm um

ein Stockwerk erhöht und der heutige Helm in Gestalt einer achtseitigen

Pyramide aufgesetzt. 1963/64 erfolgte eine Grundrestaurierung der

Kirche, wobei unter anderem auch die inneren Ausmalungen von einst

freigelegt und in ihrer ursprünglichen Form ergänzt wurden.

Das Patronat der Kirche hatte das Haus Brüninghausen. Im Jahre 1875

wurde der katholische Besitzer des Hauses nach Zahlung eines

namhaften Betrages aller Patronatspflichten unbd -rechte "für ledig"

erklärt. 1391 ist das Ohler Gotteshaus als "Kerke tho Ole" bezeichnet.

Ihrem Patron, dem St. Mauritius, wurde einst auch die größte Glocke

geweiht. Sie trägt die Inschrift

scs mauritius byn ych genant

Die "Mauritius-Glocke" wurde 1963 als Läuteglocke stillgelegt. Sie dient

seitdem als Schlagglocke für die sieben Bitten des "Vater Unser".

Immerhin handelt es sich bei der genannten Glocke um die älteste in

der heutigen Stadt Plettenberg (Glockenguss 1480!). |

|

|

|

|

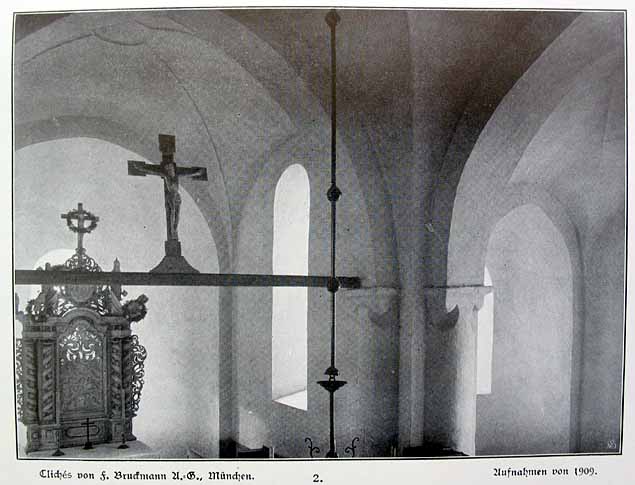

Das Innere der Kirche

Im Chor sind 1907 Wandmalereien aufgedeckt und nach dem damaligen Geschmack

unter Verwendung einer späteren gotischen Übermalung nachgestaltet

worden. Sie wurden später - wie bereits erwähnt - erneut freigelegt.

Sie stellen Christus in der Mandorla mit Evangelistensymbolen als

Weltenrichter dar (Mitte 13. Jhdt.), während die Heiligengestalten,

darunter St. Mauritius, von einer Erneuerung bzw. Ergänzung des 15. Jhdt.

stammen. Die Ornamentmalerei des Langhausgewölbes zeigt das Soester Schema

nur in der Kopie von 1907.

An dem mittelalterlichen steinernen Altar ist, wohl aus dem 14. Jhdt.,

ein gemaltes Antependium zu sehen, Rauten zwischen rahmenden Säulen

mit Spiralbändern. Der Altaraufsatz mit einem geschnitzten Abendmahlsrelief

wurde 1720 gefertigt.

Das barocke Orgelgehäuse stammt von 1768, die Empore von 1662. Sie hat

Fachschnitzereien und eine griechische Inschrift. Sie liest sich in Umschrift

folgendermaßen: to agalma tou hierou kai hagiou tou theou (Die Zierde

des Heiligtums und Tempels Gottes). Die Stifternamen der Empore stehen

auf den oberen Leisten.

Quellen:

Quelle: Martin Zimmer, Kirchenarchiv Ohle, September 1999

Die Evangelische Kirche zu Ohle

Die Kirche zu Ohle wurde im 11. Jahrhundert als eine romanische

Hallenkirche gebaut. Als Baumaterial diente der hier vorhandene

Grauwacke-Bruchstein. Der Turm steht im Osten der Kirche. In

ihm befindet sich der Altarraum.

Bei der Restaurierung der Kirche (1962-1964) kam die alte Freskenmalerei

an Wand und Decke des Chorraumes wieder zum Vorschein. In der Mandorla

sitzt Christus, der Herr der Welt, auf der Erdkugel. Er ist umgeben

von den vier Evangelisten, die dargestellt sind unter den Zeichen

Engel, Löwe, Stier, Adler. Das Friesband, das diese Deckenmalerei

von der Wandmalerei trennt, ist erhalten geblieben. Es variiert im

Muster, während die Bemalung links zerstört war und nach Schablone

erneuert wurde.

An der Wand hinter dem Altar befindet sich links eine schlecht erhaltene

und schwer zu erkennende Freskenmalerei. Deutlich ist das Antlitz der

Maria zu erkennen, weniger deutlich, aber noch erkennbar, ist das Haupt

Christi, während ein anderer (Heiliger) ncht zu deuten ist. Wahrscheinlich

war das Ganze eine Kreuzigungsdarstellung, deren unterer Teil zerstört

wurde, als man um 1220 eine Nische ausbrach zur Aufnahme der Reliquie.

Bei ihr handelt es sich um das Haupt des Cornelius (vgl. Apostelgeschichte

10), das um 1220 dem Ritter von Ohle an der "Heiligen Eiche" bei Ohle

(Hemberg) durch Engel in einer Muschel überbracht wurde. "Sie haben es

von Mailand nach Ohle gebracht", so sagt die Legende. Tatsache ist, dass

für diese Reliquie die ursprüngliche Malerei zerstört wurde. Es entstand

eine Reliquien-Nische, vor der einige anbetende Personen dargestellt

wurden, und um dieser Reliquie willen vielen Besucher nach Ohle kamen.

Die Malerei an der Nische ist kaum erkennbar.

Hinter dem Altar an der Wand ist links ein unbekannter "Heiliger"; rechts

steht ein Heiliger, bei dem das Spruchband sagt "scs. mauricius ora pro

nobis" (Sanctus Mauritius, bitte für uns). An den heiligen Mauritius

erinnert auch die älteste Glocke der Kirche, auf der geschrieben steht:

scs mauritius byn ych genant wan ych rope so comet to hant 1483.

Der Altar-Aufsatz ist eine barocke Bauernschnitzerei und -malerei. Auf

der großen unteren Tafel ist die Feier des Abendmahls dargestellt; auf

dem weißen Tischtuch liegen Schwarzbrote, eine Schale mit dem Passa-Lamm,

daneben ein Kelch.

Die Malerei oben am Altar erinnert an die Opferung Isaaks durch Abraham.

Rechts und links am Altar stehen Aaron im priesterlichen Gewand und mit

den Insigniend es Hohen Priesters sowie Mose mit den beiden Gesetzestafeln.

Quelle: Aufzeichnungen von Ewald Baberg, 6 DIN A 4-Seiten,

maschinengeschrieben, um 1962 (Kirchenarchiv Ohle)

Die alte Kirche in Ohle

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ohle

beschloss um die Mitte des Jahres 1962 die Renovierung

unserer alten Kirche. Da ich die Instandsetzung in den

Jahren 1914-1916 noch gut in Erinnerung habe, und wie ich

hörte, aus diesen Jahren nichts Schriftliches hinterlassen

wurde, hielt ich es für richtig, alles Wissenswerte

niederzuschreiben.

Wie sah nun die Kirche vor der Renovierung aus? Der

Außenputz der Kirche bestand aus Kalkmörtel. Die meisten

Häuser in Ohle waren so geputzt. Der Mörtel aus gesiebtem

Lennesand und Kalk aus dem Kalkofen im Vossloh bei

Grimminghausen. Turm und Kirchenschiff waren so wie heute

mit Schiefer gedeckt. So um das Jahr 1906 hat der Maurermeister

Julius Kahle aus Hilfringhausen Außen- und Innenwände der

Kirche mit Kalkmilch geweisselt.

Der Platz rund um die Kirche war ursprünglich Friedhof, zu

meiner Zeit Schulplatz für die alte Schule, allerdings

standen noch einige Grabsteine daselbst. Innen war die Kirche

weiß getüncht, der Altar und die Orgel in weißer Farbe

gehalten, mit Goldverzierungen. Die Kanzel und das ganze

Gestühl hatten einen graublauen Anstrich. Die Namen der

Besitzer der Kirchenstühle (Stand) waren mit Farbe aufgemalt.

Das adelige Haus Grimminghausen hatte gleich links der

Eingangstür eine Empore als Stand (die sogenannte kleine

Libberigge). Eine Holztreppe führte hinauf. Darunter war der

Stand des adeligen Hauses Brünninghausen (von Wrede) obwohl

die Familie katholisch war, so hatte sie doch einen Stand in

der Kirche, denn der Herr von Wrede hatte das Patronat.

Die vier Presbyter saßen auf dem Chor rechts. Der Kirchmeister

Karl Schmidt-Kellermann, Fritz Schmidt-Wüllner, der nach der

ersten Strophe des Kirchenliedes nach der Liturgie den

Klingelbeutel trug, Wilhelm Baberg-Rieckesmann, der ihn

gelegentlich ablöste und Wilhelm Baberg-Suhr. Die Konfirmanden

saßen auf zwei langen Bänken auf dem Chor. Links die Mädel,

rechts die Jungen. Die Katechumenen saßen vor dem Chor im

Kirchenschiff vor den Sitzen der Älteren auf zwei langen Bänken,

ebenfalls links die Mädel und rechts die Jungen.

Rechts vor der Kanzel, im sogenannten Ziarws-Eck (Servatius-Ecke),

saßen eine Anzahl männlicher Kirchenbesucher. Vor ihnen in der

Fensternische das Reiterstandbild des Heiligen Martin. An der

Wand neben dem Turmaufgang die Ehrentafel mit den Namen der drei

Gefallenen im Kriege 1870/71. Hinter einem eisernen Gitter in

einer Nische barg man im Mittelalter die Reliquie "Das Haupt des

heiligen Cornelius".

Links vom Turmaufgang stand ein großer Ofen, der mit Buchenholz

geheizt wurde. Die Beleuchtung bestand in einem Kronleuchter im

Kirchenschiff vor dem Chor mit 12 Kerzen und an den Wänden eine

Anzahl Leuchter mit je 3 Kerzen. Einmal im Jahr, am Heiligen Abend,

wurden diese angezündet zur Christvesper (Lichterkirche). Die

Unkosten für Beleuchtung und Heizung brachte man durch die Kollekte

am Heiligen Abend auf. Der Organist erhielt am Himmelfahrtstage

als einmalige Vergütung für sein Orgelspiel ein Opfer. Das heißt,

nach dem Kanzelsegen gingen die Kirchenbesucher um den Altar und

legten ein Geldstück dahin. Nach Aussage meines Großvaters soll

in alter Zeit die Besoldung des Pfarrers auch auf diese Weise

geregelt worden sein.

So habe ich die Kirche und Gottesdienst vor 1914 in Erinnerung.

Kurz vor Ausbruch des [I. Welt-]Krieges begann dann die große

Renovierung der Kirche innen und außen. Unter großen Schwierigkeiten

konnte das vollendet werden bis am 2. April 1916 die Einweihung

stattfand. Alle gottesdienstlichen Handlungen fanden während dieser

Zeit im Biermannschen Saale statt.

Am 15. Januar 1922 weihte die evangelische Gemeinde Ohle in einem

würdigen Weiheakt die Ehrentafel mit den Namen der Gefallenen von

1870/71 und von 1914/18. Der Männergesangverein Ohle und ein

Schulchor unter Lehrer Hüser, der ein Lied vortrug, das von ihm selbst

verfasst und in Noten gesetzt war, sowie mehrere Schüler, die

Gedichte vortrugen, umrahmten die feier. Die Weiherede hielt Pfarrer

Haverkamp, der dann auch den Weiheakt vornahm.

Der Entwurf der Ehrentafel stammte von dem Kirchbaumeister Hoffmann,

der wenige Jahre vorher die Renovierung der Kirche geleitet hatte.

Es wäre zu wünschen, wenn sich bei der heutigen Renovierung der

Kirche ein Platz fände, der nicht nur die Namen der 31 Gefallenen

und Vermissten von 1870/71 und 1914/18 aufnähme, sondern auch die

(etwa 100) Namen der Gefallenen von 1939/45.

Die Renovierung 1914-1916

Zunächst wurde der Außenputz entfernt. Die Steinfugen mussten mit

Zement aushefugt werden - eine langwierige Arbeit. Beim Bau der

Kirche und besonders beim Bau des Turmes waren viele kleine Steine,

die zum Teil dem Flußbett der Lenne entstammten, verwandt worden.

An der Westseite der Kirche musste ein Raum für die Orgel und ein

überdachter Raum für den Aufgang zur Empore geschaffen werden.

Darunter fand die neue Dampfheizung ihren Platz. Leider versäumte

man von der Westseite mit dem historischen Fenster ein Bild zu

machen, an dem man noch deutlich die Spuren der Verbindung zur

Burg "der Ritter von Ohle" sehen konnte.

Die großen Grabsteinplatten mit den Namen der Ohler adligen Häuser

ersetzte man durch Sandsteine. Die Grabsteine wurden an der Außenwand

links neben der Eingangstür angebracht, woselbst sie heute noch zu

sehen sind.

Drei neue Fenster erhielt die Kirche, zunächst das eine, welches in

schönen Worten von dem Umbau der Kirche berichtet, dann das Fenster

des Hlg. Martin im Ziarwseck und gegenüber an der Nordseite das

Wappenfenster mit den Wappen der adeligen Häuser von Ohle, unter

anderem die Jakobsmuschel des Ritters von Ohle.

Beim Entfernen des Innenputzes kamen die alten Freskogemälde zum

Vorschein. Im Altarraum sah man die Sinnbilder der vier Evangelisten

und den Weltheiland Christus. Die zwölf Apostel, von denen Wilhelm

Rötelmann noch um das Jahr 1840 berichtet, fand man jedoch nicht. Der

Altar und das Reiterstandbild des Hlg. Martin wurden in bunten Farben

restauriert. An den beiden Pfeilern, die das Kirchenschiff tragen, sah

man in Höhe der großen Empore rechts einen Hirschkopf, der mit der

Zunge nach Wasser leckt und links eine Teufelsfratze. Im Gewölbe sah

man neben schönen Friesen den Lebensbaum und den Fischreiher. Im

Chorgwölbe aber das Lamm mit einer schwarz-weiß-roten Fahne.

Die Orgel war nach der Renovierung in Weiß gehalten. Sie wurde

vollkommen erneuert und das Gebläse elektrisch betrieben. Selbstverständlich

erhielt die Kirche eine elektrische Beleuchtung. Erwähnen möchte ich

noch, dass damals von der letzten deutschen Kaiserin, Auguste Viktoria,

eine Altarbibel gestiftet wurde. Eine entsprechende Widmung auf der

ersten Seite der Bibel berichtet davon.

In den beiden ersten Jahren des großen Krieges, als unser tausendjähriges

Gotteshaus renoviert wurde, erneuerte man auch in Berlin die Schloßkapelle.

Inzwischen sind fünfzig Jahre ins Land gegangen. Heute ist wiederum eine

Erneuerung der Ohlöer Kirche notwendig geworden. Ich bin überzeugt, dass

dieses nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit

modernsten technischen Mitteln geschehen wird.

Wilhelm Rötelmann und P. D. Frommann berichten von Um- und Anbauten

der Ohler Kirche.

Quelle: Verzeichnis der Kirchensitze 1724, Kirchenarchiv Ohle, Sig. 1.12.1

Die Kirchensitze im Jahre 1724

Vor Servaty Altar

|