|

Constantin III Gute Hoffnung Helberg I Hörde III Lasker

Lena Otto XVII Sebastopol I Schottland III Schottland XIII Sieg

Quelle: Bergbau im Amtsgerichtsbezirk Meinerzhagen, Fritz Bertram, 1952/54, S.221-259

A. Allgemeine Einleitung:

Genau wie die vorherigen Abschnitte (Plettenberg, Lüdenscheid, Altena) so

gehört auch dieses Untersuchungsgebiet zum Bereich des Bergamtes Sauerland

in Arnsberg und dem Oberbergamt Bonn; früher waren dies Dienststellen in

Witten bzw. Dortmund. In früherer Zeit wurde es zu dem Besitz von Cleve-

Mark und Ravensburg gerechnet.

B. Topographisch-geologische Übersicht

3. Bergverwaltung

Der Bergvogt war Vertreter des Landesherrn, er hatte zu wachen über die

Beachtung der Bergordnung und war daher mit Straf- und Befehlsgewalt

ausgestattet. Der Bergmeister sollte die Mutungen auf die Metallbergwerke

erteilen, er hatte eine gewisse Oberaufsicht über den technischen Betrieb,

denn ihm sind die Geschworenen unterstellt, die alle 14 Tage die Zeche zu

befahren haben und Mängel rügen und Verbesserungen vorschlagen. Die

Schichtmeister wurden nicht vom Staat, sondern von den Gewerken ernannt,

jedoch unter Zustimmung des Bergvogtes. Sie wurden vom Staat in Pflicht

genommen und mussten eine Kaution stellen. Der Schichtmeister hatte die

lokale Aufsicht über Steiger, Hauer und Schlepper, und zwar sollte er

nicht mehr als 6 Zechen gleichzeitig überwachen. Die Einrichtung von

Zehntnehmern, Schreibern, Gegenschreibern, Schmelzern und Probierern

sollte eine gewisse Ordnung im Kassenwesen und Schriftwechsel, sowie eine

Kontrolle über die Schmelz- und Siedeprodukte verbürgen.

Dieses Beamtentum wurde aber niemals in die Tat umgesetzt, es bestand

nicht mehr, als Brandenburg die Herrschaft übernahm. Der erste Bergvogt

war Cronenberg, ihm folgte 1632 Dietrich von Dienst, der sich Bergvogteiverwalter

und Bergmeister nannte, ein Zeichen dafür, dass in seinem Amt der Nachdruck

auf die Tätigkeit des Bergmeisters gelegt wurde und eine völlige Verschmelzung

der Stellung des Bergvogtes und der des Bergmeisters nicht beabsichtigt war.

Unter den hervorragenden Persönlichkeiten finden wir 1663 den Bergmeister

Kutschauer. Bis 1715 war dann die Stelle des Bergmeisters nicht besetzt.

Dagegen taucht um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein neuer Titel auf:

Bergwerksdirektor, der an höhere Militärpersonen vergeben wurde.

Erst am 30. Juni 1681 wurde die ursprüngliche Bergvogtstellung wieder

hergestellt. Dr. jur. Peter König zu Schwerte wurde damit unter dem Titel

eines Oberbergvogtes damit betraut. Auf ihn folgte sein Sohn in derselben

Stellung. Vater und Sohn hatten zugleich auch das Richteramt in Schwerte

zu versorgen. Der Nachfolger war ab 15.08.1730 der Oberbergvogt und Richter

zu Schwerte, Caspar Mark. Später wurde die Stelle des Oberbergvogt nach

Hagen verlegt. 1715 finden wir u. a. den Bergmeister Paul Heinrich Weiss

und 1756 den Bergmeister Heintzmann.

Die Mark wurde bereist von Kutschauer Mitte des 17. Jahrhunderts (vergl.

S. 159-161 dieser Arbeit), 1709 war es der Wettiner Bergmeister Friedrich

Nikolaus Voigtel, der die Inspektionsreise durchführte. 1720 war dann

die nächste Revision. Im Jahre 1734 hatte dann der Kriegs- und Domänenrat

Richter von der Salz- und Bergwerksdeputation zu Halle mit dem klevischen

Kriegsrat Franke die märkischen Bergwerke untersuchen müssen, und im

folgenden Jahr 1735 fand sich im Auftrage des Generaldirektoriums Berlin

der Wettiner Bergmeister Decker zugleich mit dem Bergmann Christian Scholl

in der Mark ein zur Vornahme einer umfassenden Untersuchung des ganzen

märkischen Bergwesens.

Über diese und andere Bereisungen unserer Heimat in bergbaulicher Hinsicht

gibt es im Staatsarchiv Münster eine umfangreiche Aktensammlung unter dem

Sammelbegriff "Oberbergamt Dortmund" bzw. "Fürstentum Siegen". Es konnte

aber an dieser Stelle nicht auf alle Akten eingegangen werden, es seien

hier nur die Quellen angegeben, damit sich interessierte Kreise gleich

orientieren können.

. . .

B. Spezieller Teil

. . .

Quelle: Meinerzhagen - Märkischer Kreis, Festschrift zum Kreisheimattag 1980, S. 34-37

Der Bergbau in Meinerzhagen und Valbert

Von Jürgen Pietsch und Rainer Bischoping

Aus neurer Zeit kennen wir die "Valberter Hütte" (Haus Schulte)

in Oesterfeld, ein Name, der unter den Einheimischen heute noch

gebräuchlich ist. Hier wurde vor 150 Jahren das aus der Grube

"Morgenröte" bei Hösinghausen geförderte Eisenerz verhüttet.

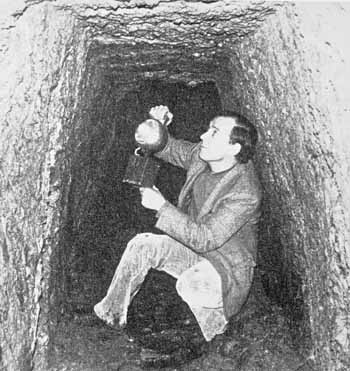

Unlängst hat der Valberter Tiefbauunternehmer Friedhelm Abel

bei Echternhagen einen alten Stollen, die "Silberkuhle" freigelegt,

ein sauber in den Fels gehauener Gang, etwa 30 Meter bis zu

einer Einbruchsstelle begehbar, gibt uns ein ausgezeichnetes

Bild von der schweren Aufgabe der Bergleute.

Die erste Urkunde über den Eisenbergbau im Kirchspiel Valbert

ist heute fast 500 Jahre alt. Am 29. Mai 1487 berichtet

Johann van Valbert (Velbert), Freigraf im Süderlande und

im Dienste des Herzogs von Kleve stehend, von einem

Zeugenverhör zur Feststellung der grundherrschaftlichen

Rechte am Eisenbergwerk "to Valbrecht vor dem dorpe". Zu

diesem Termin erschienen "die Merckschen des Kerspels van

Valbrecht alt und jong", darunter Heinrich op dem Haigen,

Clais van Westebbe, Hans Wever, Heyne to Eseloe, Kerstygen

to Wylkenbert, Diderich to Rynkenschede, Wilhelm to

Spedinghusen und Hans op der Borch.

Sie haben "mit handen und monde to gade und den hilligen

geswoeren" (mit Hand und Mund zu Gott und den Heiligen

geschworen), dass sie von ihren Eltern gehört hätten,

das Eisenbergwerk sei stets märkisch gewesen und "wan

dairop Merckschen gueden yserenstein wurde gewonnen,

dat dey theynde dan oick Mercksch syn suelde" (der

Zehnte dann auch märkisch sein sollte).

Diese Aussage sei im Beisein der "Coelschen" desselben

Kirchspiels gemacht worden, "die dit myt getyget (bezeuget)

und bekannt hebn."

Der Hintergrund dieses Zeugenverhörs waren die zum Teil

unklaren Besitzverhältnisse im Kirchspiel Valbert. Es gab

keine eindeutige territoriale Grenzziehung, und märkische

und kurkölnische Grundherrschaft wechselten miteinander ab.

Akten der Cleve-Märkischen Regierung geben uns darüber

Auskunft, dass zur Mitte des 17. Jahrhunderts ein Doktor

Schardius und nach ihm der Rentmeister zu Hörde, Macharell,

ein Eisenbergwerk bei Valbert betrieben haben. 1674 wurde

Caspar Göckel damit belehnt und betrieb es bis zum Jahre

1684. Acht Jahre später nahm ein Bergmann Juncker die

Arbeiten dort wieder auf.

Dieselben Akten berichten auch von einer Eisenhütte im

Kirchspiel Meinerzhagen, die dem damaligen Amts-Kammer-Präsidenten

von Ley gehörte. Die Hütte war allerdings zu diesem

Zeitpunkt schon außer Betrieb.

Im Staatsarchiv Münster befinden sich in den Cleve-Märkischen

Regierungsakten Berichte von Grubenbereisungen aus den Jahren

1755 - 1759. Die von der Regierung mit der Überprüfung der

Gruben beauftragten Bergmeister beschreiben hier sehr ausführlich

Zustand und Betrieb des Eisenbergwerks Bracht im Kirchspiel

Valbert (an der Grenze zu Meinerzhagen und Lieberhausen).

Besitzer war der Freiherr von Nagel zu Listringhausen.

Der Bergmeister Spörer berichtet im Jahr 1757 von dem schwierigen

Bemühen, einen Luftschacht zum Stollen vorzutreiben. Außerdem seien

die Arbeiten im Schacht durch starke Wasser behindert worden (ein

Problem, mit dem übrigens alle Gruben bis ins 19. Jahrhundert

hinein nur schwer fertig wurden). Ursache für den schlechten

Betrieb des Eisenbergwerks sei schließlich die Tatsache gewesen,

dass nur ein Steiger und ein Arbeiter dort arbeiteten. Im Schacht

selbst sah er ein weißliches Ganggebirge "mit vielen Kupferfunden

darinnen". Auf der Halde vor der Mine habe ein Vorrat von 160

Kübeln "teils armen, teils reichen Eisengesteins" gelegen.

Der letzte Bericht über dieses Bergwerk stammt vom 2. Juli 1759

und trägt die Unterschrift des Bergmeisters F. Heintzmann. Er

gab dem Besitzer von Nagel den Rat, das Gestein nach Siegen zu

dem Silberschmied Johann Philipp Engels zu senden, "um diesselbige

auf Eisen (Brauneisenstein), Stahl und Kupfer zu probieren, damit

man von dem eigentlichen Gehalt dieses Gebirges gesicherte

Kenntnis bekommen möge".

Heintzmann bemängelt wie vordem schon Spörer, dass das Bergwerk noch

immer von einem Steiger und einem Arbeiter betrieben werde und der

bereits 1756 in Angriff genommene Luftschacht "noch nicht mit dem

Stollen durchschlägig" sei. Er schreibt dann von der Notwendigkeit,

"dass nunmehr dieser Steiger in Pflicht genommen und gehörig

instruieret werde."

Warum nach 1759 im Bergwerk "Bracht" kein Erz mehr gefördert wurde,

ist nicht bekannt. Mangelnde Ergiebigkeit muss nicht unbedingt

der Grund für die Einstellung des Betriebes gewesen sein, denn

der Eisengehalt des heimischen Erzes liegt durchschnittlich bei

30 Prozent und mehr.

Wahrscheinlich machten in den regenreichen Monaten widrige Wasserverhältnisse

die Arbeit im Stollen unmöglich. Ferner wird die allgemeine

wirtschaftliche und finanzielle Zerrüttung des Landes als Folge

des Siebenjährigen Krieges ihre Auswirkungen gehabt haben. Kapitalarmut

und der Niedergang von Handel und Gewerbe haben sich auch in der

Zeit der Napoleonischen Herrschaft über Deutschland ungünstig auf

den heimischen Bergbau ausgewirkt.

Einem Bericht des Maire vom Ebbe (Meinerzhagen und Valbert gehörten

von 1806 bis 1815 zum napoleonischen Großherzogtum Berg. Valbert

und Herscheid bildeten darin das Dorf Ebbe) aus dem Jahre 1810

können wir entnehmen, dass zu dieser Zeit im gesamten Valberter

Raum nur noch ein Bergwerk (Kupfer und Kobalt) betrieben wurde.

Die Gewerke seien aber schwach gewesen, heißt es im Bericht, was

nur mit großem Kapitalmangel der Bergwerksbesitzer erklärt werden

kann.

Mit einem gewissen Erfolg wurden im 19. Jahrhundert bei uns eigentlich

nur zwei Bergwerke betrieben, nämlich "Morgenröte" in Hösinghausen

(Gemarkung Valbert) und "Gute Hoffnung" am Hahn im Listertal (Gemarkung

Meinerzhagen). In Hösinghausen, wo nach Berichten des Rentmeisters

zu Altena schon 1676 die Gebrüder Bossenii (Busenius) ein Bergwerk

angelegt hatten, wurde 1824 der Abbau des Erzes wieder aufgenommen.

Betreiber waren Wilhelm Trommershausen aus Elminghausen, Johann

Wilhelm Ihne aus Ingemerter Mühle, Johann Peter Reininghaus aus

Langenohl und Johann Casper Lück aus Valbert.

Aber auch in Hösinghausen scheiterte ein wirtschaftlicher Abbau an

der unzureichenden Kapitalausstattung der Besitzer und an der

Tatsache, dass die technisch noch unzulänglichen Pumpen mit den

starken Wassereinbrüchen nicht fertig wurden.

Das Bergwerk "Gute Hoffnung" - von 1852 bis 1863 wurde hier Braunkupferkies,

Kupferkies, Bleiglanz und Malachit gefördert - gibt uns von der

Eigentumsseite her einen interessanten Einblick in die Wirtschafts-

und Sozialgeschichte unserer Gemeinde. Der folgende Auszug aus der

Liste der im Berggrundbuch eingetragenen Anteilseigner macht dies

schon auf den ersten Blick deutlich und braucht daher an dieser

Stelle nicht näher untersucht werden.:

Initiatoren des Unternehmens waren Friedrich Sessinghaus aus dem

Listertal, der Hammerschmied Cordt aus Herscheid und der Premierleutnant

d. Res. Diepold aus Dortmund. Grund für die Einstellung des Bergwerks

im Jahr 1863: Wasserfülle.

Quelle: Valbert - 400 Jahre Schützenverein - 1000 Jahre Kirchspiel, Karl-Hans Nübel, 1982, S. 273-276

Das Wirtschaftsleben im Kirchspiel

Die erste urkundliche Erwähnung über den Eisenbergbau im Kirchspiel

Valbert ist heute fast 500 Jahre alt. Am 29. Mai 1487 berichtete Johan

von Valbert, Freigraf im Süderlande und im Dienst des Herzogs von Kleve

stehend, von einem Zeugenverhör zur Feststellung der grundherrschaftlichen

Rechte am Eisenbergwerk "to Valbrecht vor dem dorpe". Zu diesem Termin

erschienen "die Merckschen des Kerspels van Valbrecht alt und jong",

darunter Heinrich op dem Haigen, Clais van Westebbe, Hans Wever, Haeyne

to Eseloe, Kerstygen to Wylkenbert, Diderich to Rynkenschede, Wilhelm

to Spedinghusen und Hans op der Borch. Sie haben "mit handen und monde

to gade und den hilligen geswoeren" (mit Hand und Mund zu Gott und den

Heiligen geschworen), dass sie von ihren Eltern gehört hätten, das

Eisenbergwerk sei stets märkisch gewesen und "wan dairop Merkschen

gueden yserenstein wurde gewonnen, dass dey theynde dan oick Mercksch

syn suelde" (der Zehnte dann auch märkisch sein sollte). Diese Aussage

sei im Beisein der "Coelschen" desselben Kirchspiels gemacht worden,

"die dit myt getyget (bezeuget) und bekannt hebn". (E. Dösseler:

"Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen", Bd. II, Nr. 8)

Nach einem Reisebericht des Bergmeisters Hans Kutschauer aus dem Jahre

1663 (Siehe Quelle v. E. Dössler: Band III, IV Nr. 372) ist von ihm auf

dem Echterhagen im Reisbruck ein mächtiger Eisenstein (14 bis 21 Schuh

breit) gefunden worden. Er berichtet von weiteren Funden von Eisenstein

auf dem Breiterfeld an der Wulbecke (mächtiger Gang, 4 - 14 Schuh breit),

auf dem Stockhagen an der Host (5 Schuh breit) und an der Gleyer "über

Bonenhammerhitte" (1 1/2 - 4 Schuh breit) "setzet über 200 Lachter ins

felt".

Der Rentmeister zu Altena berichtet am 8. Dezember 1676 von einem "Bergwerk

bei Husinghausen in der Rohrbach, Kirspels Valbert". Hier hatten die

Gebrüder Bossenii (Busenius) ein "Neuwerk" gefunden und sich dieses als

Belehnung "angemaeßt".

In der Folgezeit scheint im oberen Listertal und im Ebbegbirge, nach den

aufgeschütteten Halden zu urteilen, lebhaft geschürft worden zu sein.

Akten der Clevisch-Märkischen Regierung geben uns darüber Auskunft, dass

zur Mitte des 17. Jahrhunderts ein Doktor Schardius und nach ihm der

Rentmeister zu Hörde, Macharell, ein Eisenbergwerk bei Valbert betrieben

haben. 1674 wurde Caspar Göckel damit belehnt und betrieb es bis zum

Jahre 1684. Acht Jahre später nahm ein Bergmann Juncker die Arbeiten

dort wieder auf. Dieselben Akten berichten auch von einer Eisenhütte im

Kirchspiel Meinerzhagen, die dem damaligen Amts-Kammer-Präsidenten von

Ley gehörte. Die Hütte war allerdings zu diesem Zeitpunkt schon außer

Betrieb.

Im Staatsarchiv Münster befinden sich in den Clevisch-Märkischen Regierungsakten

Berichte von Grubenbereisungen aus den Jahren 1755 - 1759. Die von der

Regierung mit der Überprüfung der Gruben beauftragten Bergmeister

beschreiben hier sehr ausführlich Zustand und Betrieb des Eisenbergwerks

Bracht im Kirchspiel Valbert (an der Grenze zu Meinerzhagen und

Lieberhausen. Besitzer war der Freiherr von Nagel zu Listringhausen.

Der letzte Bericht über dieses Bergwerk stammt vom 2. Juli 1759 und

trägt die Unterschrift des Bergmeisters F. Heintzmann. Auch er bemängelt,

dass das Bergwerk noch immer von einem Steiger und einem Arbeiter

betrieben werde und der bereits 1756 in Angriff genommene Luftschacht

"noch nicht mit dem Stollen durchschlägig" sei. Warum nach 1759 im

Bergwerk "Bracht" kein Erz mehr gefördert wurde, ist nicht bekannt.

Mangelnde Ergiebigkeit muss nicht unbedingt der Grund für die

Einstellung des Betriebes gewesen sein, denn der Eisengehalt des

heimischen Erzes lag durchschnittlich bei 30 Prozent und mehr.

Wahrscheinlich machten in den regenreichen Monaten widrige

Wasserverhältnisse die Arbeit im Stollen unmöglich.

Im Jahre 1810 berichtet der Maire vom Ebbe an Eversmann, dass

keinerlei Mineralien gewonnen würden und dass "der gute Eisenstein

bei Höhsinghausen wegen vormaliger Gemeindestreitigkeiten, wegen

Geldmangel und wegen Bergordnungsverbot, den Stein nicht außerhalb

des Landes zu verkaufen, unbenutzt bleibe".

Erst in den 50er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts sind neue

Gerechtsame erworben worden. Im Berggrundbuch des Amtsgerichts

Meinerzhagen sind außer den in der Gemarkung Meinerzhagen

gelegenen Erzgruben 22 Eisenerzgruben von Valbert eingetragen:

Morgenröte bei Hösinghausen (1835)

Unlängst hatte der Tiefbauunternehmer Friedhelm Abel bei Echterhagen

einen alten Stollen, die "Silberkuhle", freigelegt. Ein sauber in

den Fels gehauener Gang, etwa 30 m bis zu einer Einbruchstelle

begehbar, gibt uns ein ausgezeichnetes Bild von der schweren

Arbeit der Bergleute.

Mit einem gewissen Erfolg wurde im Raum Valbert das Bergwerk

"Morgenröte", das die Gebrüder Bossinii im Jahre 1676

schon betrieben hatten, zum Abbau des Eisenerzes wieder

aufgenommen. Betreiber waren Wilhelm Trommershausen aus

Elminghausen, Johann Wilhelm und Friedrich Wilhelm Ihne aus

Ingemerter Mühle, Johann Peter Reininghaus aus Langenohl

und Johann Caspar Lück aus Valbert. Laut Grubenbetriebsbericht

wurden in den Jahren 1824 - 1825 etwa 6000 Scheffel Eisenstein,

1832 2680 Scheffel und im folgenden Jahr 4398 Scheffel Eisenstein

gefördert. Aber auch in Hösinghausen scheiterte ein wirtschaftlicher

Abbau an der unzureichenden Kapitalbeschaffung der Besitzer

und an der Tatsache, dass die technisch noch unzulänglichen

Pumpen mit den Wassereinbrüchen nicht fertig wurden.

1831 erbauten die Betreiber des Bergwerkes "Morgenröte" in

Oesterfeld einen Hochofen: die Eisenhütte "Glückauf". Eine

Steintafel mit den Namen der Erbauer am Hause Schulte-Koch

in Oesterfeld gibt heute noch Kunde vom Bau der Eisenhütte

"Glückauf". Man kann jetzt noch das Mauerwerk des Hochofens,

der über drei Stockwerke hoch war, im Hause Schulte-Koch

erkennen. Hier wurde das in Hösinghausen geförderte Erz

verhüttet.

Aber im Laufe der Jahre konnten die Besitzer die Hütte nicht

mehr halten. In den 1840er Jahren gingen "Morgenröte" und

"Glückauf" an den Fabrikinhaber Friedrich Gottlieb von der

Becke zu Hemer und an den Gewerke Theodor Ulrich zu Bredelar.

Beide verkauften ihre Gerechtsame an dem Eisensteinbergwerk

und der Eisenhütte 1852 an den Fabrikanten Ludwig Schleiffenbaum

zu Sieghütte bei Siegen. Er legte in der Eisenhütte eine

Eisengießerei an. 1896 verkauft sein Sohn Karl das Anwesen

Eisenhütte an den Schreinermeister Schulte aus Hardenberg

und baute am Bahnhof in Meinerzhagen eine größere Eisengießerei. . . |