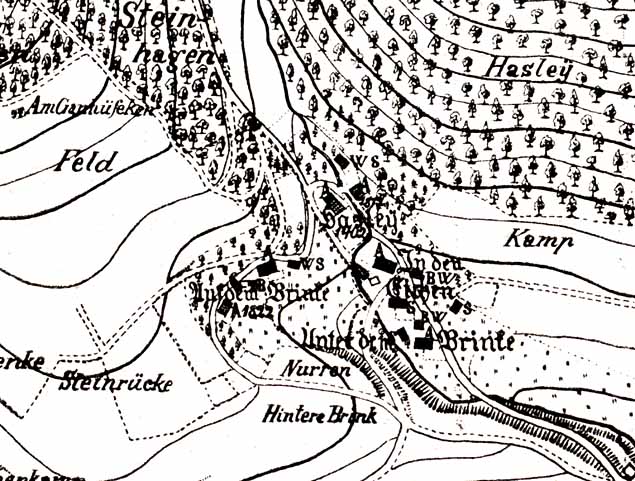

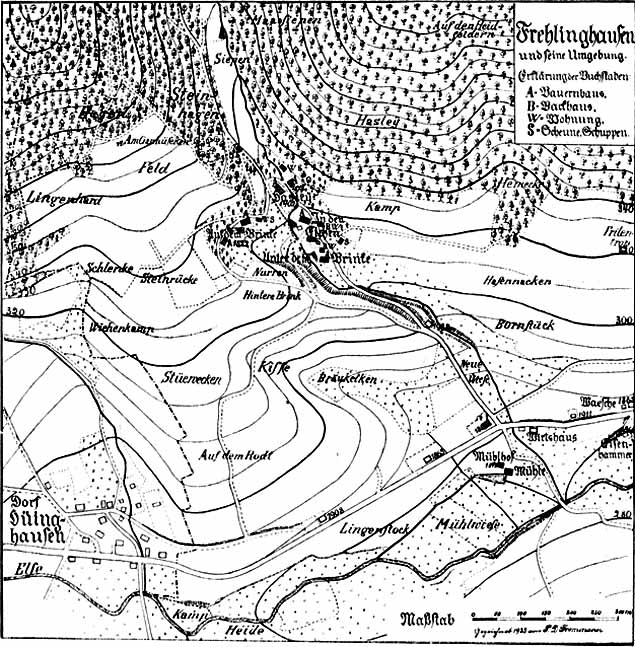

Quelle: "Von der Hünenburg auf dem Sundern bei Ohle und ländlichen

Siedlungen in ihrer Umgebung", von P. D. Frommann, Weihnachten 1949, S. 148-156

Erläuterung: E = Erbe K = Kauf FK = Feuerkasse FA = Fabrikarbeiter

Frehlinghausen

Quelle: Reichskammergerichtsakten S 300/951 S. 122 (St.A.Münster)

In der Urkunde über den "schmalen Zehnten" zu Plettenberg aus dem

Jahre 1288 findet sich folgender Satz, in dem Frehlinghausen als

Zehntpflichtig erwähnt ist:

"consensu ac voluntate decimam nostram in plettenbracht consessimus

et concedimus per presentes Ambrosio et Tilmanno et cui libet ipso

rum fratribus dictis de fredelinchuisen sub annuas pensione tenen

dam recipiendam ac Jure perpetuo seu hereditario possidendam . . ."

Quelle: Frommann

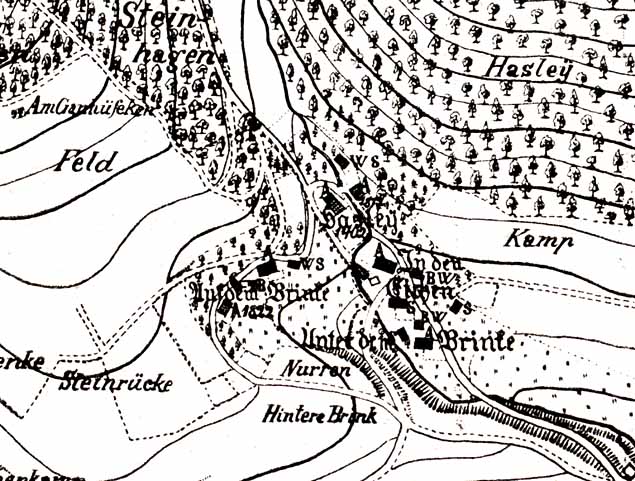

Das Gut in den Eichen ist jedenfalls das Stammgut der Siedelung

Frehlinghausen. Die zu dem Gut gehörende Bodenfläche ist nicht

stets von gleicher Größe gewesen. Es hat immer zu den größten

und besten des Amtes Plettenberg gehört, wie aus den ihm auferlegten

Grundsteuern zu schließen ist. 1815 musste es unter allen Gütern

des Amtes Plettenberg die größte Grundsteuersumme aufbringen.

Schon in alter Zeit zwang das Wachsen der in den Eichen wohnenden

Familien zur Erweiterung des Gutsgebietes durch Rodung und dann

auch zur Errichtung neuer Wohn- und Vorratsräume, wodurch nach

und nach neue Höfe entstanden. Die ältesten von ihnen sind die

"unter" oder "auf dem Brinke".

Im 14. Jahrhundert waren die Grafen von Arnsberg Lehnsherrn der

Frehlinghauser Güter. Graf Wilhelm belehnte am 10. Juni 1313

"Ambrosius de Bredenbrike" (dieses Bremcke liegt zwischen Attendorn

und Olpe) mit dem "curiam in Vredelinchusen cum attin", d. h. mit

dem Haupthof in Frehlinghausen und allem Zubehör. Welche Frehlinghauser

Güter damals den Grafen von Arnsberg zuständig waren, lässt das

Güterverzeichnis des Grafen Gottfried IV. von 1338 erkennen. Damals

war eine Teilung der Frehlinghauser Güter, vermutlich unter Kindern

und den Schwiegersohn des Ambrosius de Bredenbike erfolgt. Heydenricus

de Bredenbike hatte die Mühle (wohl die spätere Ölmühle bei dem Wasserfall)

und die Mansen (Unterhöfe) "op dem Brinke" und "unter dem Brinke" zu

Lehen empfangen, eine 2. Mühle, wohl die im Mühlhofe, Lucia und Elisabeth

de Bredenbecke.

149.

Das Gut In den Eichen

1313 den 10. Juni, Graf Wilhelm von Arnsberg belehnte Ambrosius de Bredenbike

(dieses Bremcke liegt zwischen Attendorn und Olpe) mit dem

Haupthof in Frehlinghausen, das Gut in den Eichen, mit allem Zubehör.

1338 belehnte Graf Gottfried IV. von Arnsberg den Thomas de Heldene

mit dem Gut in den Eichen

1402 Theodor de Helden hat die Nutzung des halben Gutes

1402 Godfridus Stoeter hat die Nutzung der zweiten Gutshälfte

1415 belehnt der Kölner Erzbischof den Gotfridus Stoeter mit

3/4 und Theodor oppme Kampe mit 1/4 des Haupthofes. Dieses 1/4 scheint

der Anfang des Gutes "Hasley" gewesen zu sein, das später nicht mehr

lehnrührig gewesen ist.

Albert Stoeter

1452 August 29 Der Priester Johann Stoeter bekundet, vom Erzbischof

Dietrich von Köln mit dem Hofe "zu den Eicken" im Kirchspiel von Plettenberg

belehnt worden zu sein, so wie ihn sein Vater Ailbert zu Lehen hatte.

Gegeben 1452 August 29 (up sent Johans dach decollacionis). Quelle: Staatsarchiv

Münster, Herzogtum Westfalen, Or. Nr. 126.

1495 (1465?) Januar 29 Diederich Beysenkamp, Einwohner zu Plettenberg,

bekundet, Roprecht, Erwählter und Bestätigter zu Köln, habe ihn mit dem

Hofe zu den Eicken im Kirchspiel von Plettenberg belehnt. Gegeben zu

Arnsberg 1465 Januar 29 (uff dinstach na sent Pauwels dage conversionis).

Quelle: Staatsarchiv Münster, Herzogtum Westfalen, Or. Nr. 142.

1503 Februar 16 Erzbischof Herman von Köln belehnt Johann Huisstait,

Einwohner zu Plettenberg (Plettenberch), mit dem Hofe zu den Eichen im Kirchspiel

Plettenberg. Der Erzbischof empfängt Huldigung und Eid und kündigt sein Siegel an.

Gegeben und belehnt zu Beuel 1503 Februar 16 (uff donerstach nach Valenticii).

Quelle: Staatsarchiv Münster, Herzogtum Westfalen, Or. Nr. 256.

1503-1650 Familie Hustatt

1503 Johann Hustatt

1521 Januar 8 - Urkunde im Staatsarchiv Münster (Or. Nr. 377):

Erzbischof Hermann von Köln belehnt Johann Hoestatt mit dem Hof zu

den Eichen im Kirchspiel Plettenberg mit Zubehör. Siegelankündigung

des Erzbischofs. Zeugen: Wernnher Holtzadell von Nassenerffort,

Amtmann zu Sinzig (Sinzigh), und Vincentius von Laer. Johann leistet

den Lehnseid. Wegen Siegelkarenz des Ausstellers siegelt auf dessen

Bitten Vincentius Laer. Ausfertigung Pergament deutsch. Siegel ab.

1541 Oktober 27 Erzbischof Hermann von Köln belehnt Heinrich

Huißstadt, Sohn des + Johan Huistadt, mit dem Hof zu den Eichen im Kirchspiel

Plettenberg samt Zubehör. Heinrich leistet den Lehnseid. Auf sein Bitten

siegelt Johan Huißberg von Werl. Quelle: Staatsarchiv Münster, Herzogtum

Westfalen, or. Nr. 472.

1557 Henrich Hustatt

Christian Hustatt

seit 1651 ist der Hof in den Eichen von der Familie Kellermann

bewohnt

1651 20. Mai, belehnt der Erzbischof Maximilian Henrich den

Henrich Kellermann und seinen Sohn Diedrich mit dem Gut.

1705 hatte das Gut eine Bodenfläche von 168 Morgen

1724 Diedrich Kellermann (∞Maria Brinkmann), Sohn des Diedrich Kellermann

1760 Erzbischof Clemens August belehnt Diedrichs ältesten Sohn

Johannes Kellermann (†1763) mit dem Gut in den Eichen

Johan Diedrich Kellermann (1784-1839), ∞Kath. Margarete Frommann (aus Keysers Haus

in Böddinghausen, war früh Waise, wurde in der Almcke bei Verwandten aufgezogen)

Johan Diedrich Kellermann (1820-1893)

Das Gut in den Eichen Quelle: Heimatblätter für das mittlere Lennegebiet, Nr. 14, Werdohl, Anfang August 1928

148.

Unter dem Brinke

1486 Hans under dem Over,

1499 Hans Plenckener, der unter Wynkopes- und Dedingesluyden

zu Plettenberg erwähnt ist. Von 1577 bis 1787, also mehr als zwei

Jahrhunderte hindurch, waren dort Schulten (Pächter) ansässig, und zwar

1557 Johann Schulte

1609 Kaspar Schulte

1681 Jasper Schulte

1705 Hannes Schulte

1708 Diedrich Schulte

1759 Christoffel Schulte, der 1776 starb.

1776-1789 Johann Henrich Schulte, der von 1731 bis 1798 lebte

und ein Schwager des Peter Herm. Mertens zu Hüinghausen war.

1787 klagte das reformierte Presbyterium: "Der jetzige Colonus

ist ein schlechter Wirt, unbeweibt, hat nicht Knecht noch Magd, nur

1 Kuh. Er sät nichts mehr, nur etwas Hafer und Erdäpfel, und erntet

nichts ein. Er hat seit 2 Jahren kein Heu gemacht. Die Gebäude

verregnen, die Berge werden verhauen, kurz, alles wird ruiniert."

Die Folge davon war, dass ihm das Gut verloren ging. Es gehörte:

1790 Joh. Diedrich König

1815 den Erben König

1825 dem Gastwirt Schmöle in Plettenberg.

Dieser verkaufte einzelne Parzellen an 12 in Frehlinghausen, Hüinghausen

und in benachbarten Orten Wohnende. Das Restgut erwarb Joh. Diedrich

Kellermann für seinen Bruder, den Ökonomen und Reidemeister Christoph

Kellermann (1798-1856). Von ihm erbten es seine beiden Neffen Pet. Diedr.

(1821-1882) und Heinrich Kellermann (*1836). Von Heinrich erbten es

seine älteste Tochter Karoline und ihr Mann Wilhelm Spelsberg (1861

bis 1942).

Das jetzige Wohnhaus hat vermutlich Joh. Diedr. König um 1800 bauen

lassen. Das frühere stand weiter nach Westen, dort, wo jetzt das

Wirtschaftsgebäude ist; das älteste Haus hat nach der Überlieferung

wirklich "unter dem Brink", gleich unterhalb der Brink Wiese

gestanden, wo jetzt noch ein Brunnen ist.

In den "Heimatblättern für das mittlere Lennegebiet" (Nr. 14, 1928)

steht dazu folgendes:

Zu den Zeiten Christoph Kellermanns ist das jetzige Wohnhaus erbaut

worden. Es steht weiter östlich als das frühere, auf dessen Kellermauern

man beim Bau des jetzigen Wirtschaftsgebäudes stieß.

Bei dem öffentlichen Verkaufe der einzelnen Guts-Parzellen im Jahre

1825 sind manche Grundstücke in den Besitz Auswärtiger übergegangen,

z. B. erwarben: Kasp. Weber und Peter Herm. Mertens zu Hüinghausen

die Heide, Johannes Weber und Wwe. Pet. Hammacher Ackerland auf dem

Rode, P. K. Alberts zu Gerrin und Kasp. Hoppe das Lingenstück, letzterer

auch noch Land und Wald am Ramberge, K. Henr. Schröder in der Kuhlen

das Land in der Bümmecke, Joh. Schulte zu Köbbinghausen Wald in der

Kleeschlaa und im Eichholz, Jakob Alfringhaus zu Grävinglöh 5 Mrgn.

Ackerland am Gnattenberge.

150.

Hasleys Gut

Als Eigentümer des Gutes Hasley sind bekannt:

1486 Hans Doerholten

1514 und 1528 Hans Hasley, der allere

1557 Servasan vür dem Hasley, der zu denen gehörte,

die als wahrscheinlich völlig unabhängige Freimärkische

die "Richterdienste" verweigerten.

1705 Johann Hasley

1759 Johann Hasley

1764 Joh. Diedr. Kellermann gen. Hasley; seine Frau

war eine geborene Wolf;

1805 Peter Kellermann gen. Hasley

1818 fand eine Gutsteilung statt, wobei Joh. Kasp.

Kellermann 6/7 und Peter Diedrich Kellermann 1/7 erhielt.

1825 kaufte letzterer mehrere Grundstücke vom Gute

Schulten hinzu und ersterer von diesem Gute die Wiese im

Bodenstücke, ein Land in der Hemecke und einen Wald am

Frielentrop.

1828 starb P. D. Kellermann. Mit dessen Witwe A. Kath.

geb. Schulte bekam Johann Heinr. Kellermann auch dessen Gutsanteil.

Joh. Kaspar Kellermann übertrug sein Anrecht 1833 an Joh. Diedr.

Kellermann.

150a.

Das neue Hasleys Gut

151.

Auf dem Brinke

Wohnhaus mit Backhaus

Acker 24 Morg. 8 Rut., Wiesen 4 M. 48 R., Berg 42 M., 99 R.

1486 Albert op dem Brinke

1557 Mertin auf dem Brincke

1651 Henrich upm Brincke

1681 Tönnis auf dem Brinke

1705 Johannes Brinkmann. Brink Wilm auf der Brüninghauser

Höh (1665-1712) war sein Bruder

1721 Christoffel Brinkmann. Sein Sohn Christoffel

(1731 bis 1771) heiratete 1754 die Tochter Heinrich Vorraths

in Ohle

1726-1791 Johs. Brinkmann

1757-1812 Johannes Christoph Kumpmann, einziger Sohn des

Johannes Kumpmann (Vieregge) aus Böddinghausen, und M. Kath. geb.

Brinkmann (1760-1822)

1813-1827 P. D. Kumpmann, der 1822 seinem Bruder Pet. Wilh.

1/5 der Grundstücke übertrug. Nach dem Tode des ersteren einigte

man sich dahin, dass Pet. Wilh. Kumpmann (1793-1868) 1/3 und der

Mann seiner ältesten Schwester Maria Kath., Peter Diedr. Frommann

(1794-1871) aus Böddinghausen, das Restgut mit den Gebäuden

erhielt.

1794-1871 Pet. D. Frommann, ∞1827 Mar. Kath. Kumpmann

(1796-1868)

Zu den Zeiten J. Chr. Kumpmanns brannte das Haus ab und bald nach

dem Wiederaufbau entstand abermals ein Brand, so dass man Brandstiftung

vermuten musste. Das jetzige Wohnhaus (1949) hatte vor seinem

inneren Umbau einen verborgenen Raum, eine etwa 6 qm große dunkle

Kammer, in die man nur aus einem Stalle nach Aufheben eines breiten

Fußbodenbrettes gelangen konnte, und die zur Zeit der französischen

Herrschaft als Zufluchtsstätte diente.

152.

Gräfinglöh

Haus- u. Hofplatz 80 R., Acker 9 Mrg., Wiese 112 Ruten, Berg 6 Mrg. 128 R.

(7) V/11 , (8) V/12, Wohnhaus und Backhaus

Die Siedlung ist anscheinend am Anfang des 16. Jahrhunderts

auf Grimminghauser und Brüninghauser Boden entstanden.

1550 hatte das adlige Gut Brüninghausen das Gut auf 12 Jahre

verpachtet an Peter van Erkelsche

1572 verpachtet an Hinrich Greve und Anna NN.

1598 Hynrich auf dem greben Kloe

1601 verpachtet an Thieß Keißers und Greite Boickenhage

1676 und 1708 Tönnis Grevenkloe

Js. Hechtenberg

|

|

|

um 1700 zugeh. z. adligen Haus Grimminghausen

1709 Colonus Tönnis Greven Klöe

im alten Hypothekenbuch fol. 150: Landwirt Johannes Henrich

Hechtenberg gt. Schulte, Schulte (Pächter) auf dem Graevinglöh,

*1717 Hecht. †1778 Grä., ∞1744 Cath. Maria Ebberg *1730

Selscheid †17797 Grä.

1749-1809 J. H. Schürmann aus Köbbinghausen und M. Syb.

geb. Hechtenberg (1756-1821)

1774 übertragen: Landwirt Johann Henrich Schürmann *1749

†1809 Grä., ∞1774 Maria Sybilla Hechtenberg *1756 Grä.

†1821 ebd.

1786 H. W. Schürmann, Sohn des H. Schürmann, I.∞1807

Elisabeth Kirchhoff aus Bremcke (1778-1820), II.∞1822 M.

Kath. Bauckhage Wwe. Herberg

1809 Wwe. J. H. Schürmann, Mar. Syb. Hechtenberg zu 1/2

und 5 Kinder zu je 1/10

1816-1847 Kasp. H. Schürmann

1818 Bei der ger. Teilung von den Miterben übertragen:

Johann Henrich Caspar Diedr. Peter Wilh. Schürmann *1783 Grä.

†1832 ebd., I.∞1807 Catharina Elisabeth Kirchhoff

*1780 Bremcke †1822 Grä.

1822 derselbe zu 1/2 und seine drei Kinder

1832 nach dem Tod des Mannes die beiden noch lebenden

Kinder Caspar Heinrich und Mar. Cath. Schürmann je zur Hälfte

1841 Landwirt Caspar Heinrich Schürmann allein *1816 Bremcke

(obwohl die Eltern in Grävinglöh wohnten) †1846 Grä., ∞1839

Mar. Cath. Vieregge *1811 Böd. †1859, Wwe. des P. D. Langemann,

Köbb.

1846 Wwe. C. H. Schürmann, Mar. Cath. Vieregge zu 1/2 und

der Sohn Friedrich Wilhelm zu 1/2

1846 Landwirt Peter Christoph Heinrich Cordt *1814 Humberg

†1889 Kleeschlade, ∞1846 Maria Cath. Vieregge verw.

C. H. Schürmann zu 1/2 und der Sohn Friedrich Wilhelm Schürmann

zu 1/2

1847 Wwe. Kasp. H. Schürmann, ∞P. Cordt. P. Cordt als

2. Frau M. K. Vieregge

1864 übertr. Sohn Landwirt Friedrich Wilhelm Schürmann

*1843 Grä. †1866 ebd., ∞1864 Elisabeth Kaiser *1842 Köbb.

1869 Ehefrau August Geisweidt, Elisabeth geb. Kayser verw.

F. W. Schürmann

1870 Wwe. Fr. W. Schürmann, Elisabeth Kaiser, ∞Aug. Geisweidt

1871 nach Subhastation der Güter seiner Frau Landwirt

August Geisweidt *1838 obere Immecke, ∞1869 Elisabeth

Kaiser *1842 Köbb. verw. Schürmann

1873 Wohnhaus Gräfinglöh 355, Scheune und Nebengebäude,

Bd I Art 29 Bl 215

übernommen derselbe

1904 aufl. Friedrich Wilhelm Surres zu Holthausen

1904 aufl. Landwirt August Kirchhoff, Bremcke, jetzt Grävinglöh

1907 aufl. Landwirt Heinrich Kirchhoff, Gräfinglöh (Bd 13 Bl 340, 1932)

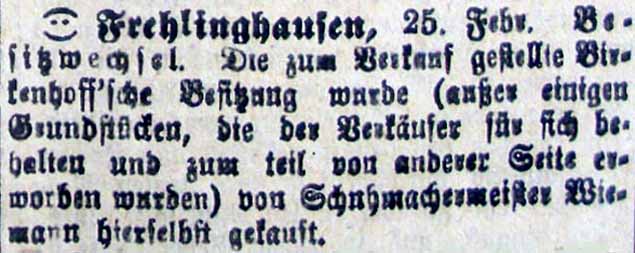

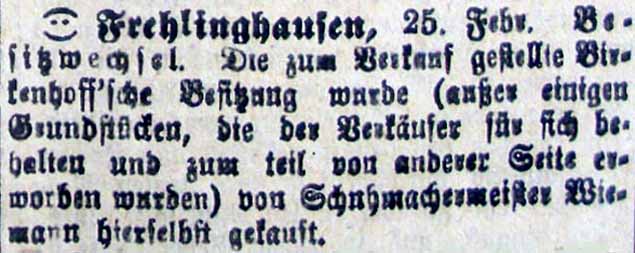

Aus dem Süderländer Wochenblatt vom 28. Februar 1907

Quelle: Einwohnerbuch der Stadt Lüdenscheid und des Kreises Altena,

1928/29, erschienen im Verlag Wilhelm Vorländer, Siegen, Oktober 1928, S. 437

Einwohner (Haushalte) in Grävinglöh (Post Holthausen)

Becker, August, Landwirtschaftsgehilfe, Nr. 354

Becker, Emma, Wwe. Landwirtin, Nr. 354

Kirchhoff, Heinrich, Fabrikarbeiter

Kirchhoff, Heinrich, Landwirt

Kirchhoff, Wilhelm, Landwirtschafts-Gehilfe

Kirchhoff, Wilhelmine, Wwe.

Langenbach, Alfred, Buchdrucker

152b.

Der Kotten auf dem Schleggehahn

Friedrich Lange

1734-1814 Pet. Langen und A. Kath. Brinkmann (1727-1813)

152 3/4.

Der Kotten im Marlhagen

1796 † die neunjährige Tochter des J. D. Ebbberg,

"wohnhaft in einer Hütte beim Gräfinglöh"

1797 Wwe. J. D. Ebberg zu Marlhagen, ooC. M. Keidel aus

Hilfringhausen

1805 D. Ebberg.

Die Kotten Schleggehagen und Marlhagen haben nur kurze Zeit bestanden.

Quelle: Albrecht von Schwarzen: "Aus vergangenen Zeiten" - Aufsatz aus

der Festschrift zur Einweihung der Martin-Luther-Kirche am 1. Advent 1958.

F R E H L I N G H A U S E N

Die erste Erwähnung dieser hart an der Westgrenze des alten Amtes Schwarzenberg-Plettenberg und des heutigen Stadtgebietes gelegenen dorfähnlichen Siedlung geschah in einer Urkunde des Kölner Stiftes St. Andreas aus dem Jahre 1288. Hiermit wurde den Brüdern Ambrosius und Tillmannus de Fredelinchuisen der sog.,,Schmale oder Kleine Zehnte“ zu Plettenberg vom Stift zu Lehen übertragen, und zwar für einen jährlichen Pachtzins in Höhe von 2 Solidus kölnischer Münze in Gold. Da sich die Stifter in der damaligen Zeit bei Ausübung ihrer Rechte, zumal es sich bei dem oben erwähnten Zehnten um viele Einzelzehnten der Büger und Eingesessenen des Amtes handelte, nur angesehener Männer meist ritterbürtiger Herkunft bedienten, erscheint die Annahme berechtigt, daß in Frehlinghausen in alter Zeit ein adeliges Haus gestanden hat oder aber eine ebenbürtige Familie dort ansässig war. Vielleicht hatte sie auch gleichzeitig die Verwaltung des erztstift-kölnischen Oberhofs, des späteren Gutes „In den Eichen“ oder Kellermanns Lehnsgutes inne. Weitere Akten aus dieser frühesten Zeit liegen über den Ort und seine Bewohner nicht vor.

Spätere Akten beschreiben 4 Güter in Frehlinghausen und benennen auch ihre Bewirtschafter. Hauptgut war der Oberhof, ein erzstift-kölnisches Lehnsgut, „In den Eichen“ genannt, das von dem Vasallen Dietherich Kellermann bewirtschaftet wurde. Das Schulten-Gut wie auch das Gut „Auf dem Brincke“ waren Pfarrgüter der reformierten Kirche in Plettenberg, die ihre Besitzrechte aus dem vom Grafen Engelbert III. von der Mark gestifteten Benefizium in castro (Burg Schwarzenberg) ableiteten. Die beiden Höfe bestanden somit bereits im 14. Jahrhundert. Sie wurden um 1700 bewirtschaftet von Dietherich Schulte bzw. Johannes Brinkmann. Das Haßley-Gut war Eigenbesitz des Johann Haßley. Trotzdem bestand eine aus dem Beneficium in castro herrührende Verpflichtung für dieses Gut, das jährlich 4 Hühner abliefern und 2 Dienste mit dem Pflug ableisten mußte. Alle vier Güter waren außerdem zusammen mit 3 Müdde und 3 Viertel Meßhafer jährlich belastet, in die sich die damaligen reformierten und lutherischen Pastoren teilen mußten.

Quelle: Einwohnerbuch der Stadt Lüdenscheid und des Kreises Altena 1928/29

Folgende Haushalte sind in Frehlinghausen (Post Holthausen) aufgeführt:

Fromman, August, Landwirt, Nr. 352

Frommann, Heinrich, Landwirt, Nr. 352

Frommann, Heinrich, Landw.-Geh., Nr. 351

Hohage, Emilie, Witwe

Hohage, Wilhelm, Invalide

Jakobs, Wilh., Landwirtschaftsgeh.

Kellermann, Joh., Landwirt, Nr.350

Kellermann, Wilhelm, Landwirt, Nr. 349

Kirchhoff, August, Landwirt

Marburger, Minna, Hausmädchen, Nr. 351

Müller, Wilh., Knecht, Nr. 349

Peters, August, Maurer

Peters, Emil, Milchhandel, Nr. 353a

Sauerland, Sofia, Dienstmädchen, Nr. 348

Spelsberg, Heinr., Landwirtschaftsgeh., Nr. 348

Spelsberg, Hugo, Landwirtschaftsgeh., Nr. 348

Spelsberg, Wilh., Landwirt, Nr. 348

Spelsberg, Wilh., Schlosser, Nr. 348

Spelsberg, Wolf, Fab.-Arb., Nr. 348

Wiemann, Friedr., Landwirt, Nr. 351

Quelle: Einwohnerbuch für Lüdenscheid und den Kreis Altena, 1931/32

Einwohner in Frehlinghausen Post Holthausen

Fromman, August, Landwirt, Nr. 352

Frommann, Heinrich, Landwirt, Nr. 352

Frommann, Heinrich, Landw.-Geh., Nr. 351

Hohage, Emilie, Witwe

Jakobs, Wilh., Landwirtschaftsgeh.

Kellermann, Joh., Landwirt, Nr.350

Kellermann, Wilhelm, Landwirt, Nr. 349

Kirchhoff, August, Landwirt

Marburger, Minna, Hausmädchen, Nr. 351

Peters, August, Maurer

Peters, Emil, Milchhandel, Nr. 353a

Schulte, Otto, Fabrikarbeiter

Spelsberg, Heinr., Landwirtschaftsgeh., Nr. 348

Spelsberg, Hugo, Fabrikarbeiter

Spelsberg, Hugo, Landwirtschaftsgeh., Nr. 348

Spelsberg, Wilh., Landwirt, Nr. 348

Spelsberg, Wilh., Schlosser, Nr. 348

Wiemann, Friedr., Landwirt, Nr. 351

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 24.02.1950

Von den alten Höfen des Elsetales

Frehlinghausen in alter Zeit

Von P. D. Frommann, Rektor a. D., Frehlinghausen

Im Gegensatz zu Köbbinghausen, dessen Bauern im Mittelalter ihre Güter

völlig unabhängig behalten haben, hatten die Frehlinghauser Bauernhöfe

schon frühzeitig einen Obereigentümer, und zwar den Grafen von Arnsberg.

Am 10.06.1313 belehnten Graf Wilhelm von Arnsberg den Ambrosius de

Bredenbike (dieses Bremcke liegt zwischen Attendorn und Olpe) mit dem

"curiam in Vredelinchusen cum attin", d. h. mit dem Haupthof in

Frehlinghausen und allem Zubehör. Was unter letzterem zu verstehen

ist, geht aus dieser Angabe nicht hervor. Welche Güter zu der Zeit

den Arnsberger Grafen unterstanden, zeigt das Güterverzeichnis von

1388. Damals erfolgte eine

Teilung der Frehlinghauser Güter,

und zwar anscheinend unter Kinder und den Schwiegersohn des Ambrosius

de Bredenbike derart, dass Heydenricus de Breydebike die Mühle und

die Mansen (Unterhöfe) "op dem Brinke et under dem Brinke" zu Lehen

empfing, eine zweite Mühle (wohl die im Mühlhofe) Lucia und Elisabeth

de Beredenbeke.

Den Haupthof bekam und bewohnte Thomas de Helden. Seitdem saßen Glieder

der Familie von Helden auf dem Haupthofe, dem Gut in den Eichen, nach

Thomaß Theodor von Helden. 1402 hatte Theodor aber nur den halben Haupthof

in Benutzung. Mit der anderen Hälfte war belehnt Godfridus Stoeter,

dessen Geschlecht zu der Zeit in Plettenberg in Ansehen stand. Weil die

Grafschaft Arnsberg 1368 an den Kölner Erzbischof verkauft wurde, so

ging damit auch das Obereigentumsrecht an den Frehlinghauser Gütern

auf die Erzbischöfe zu Köln über

1415 wurde Godfridus Stoeter mit 3/4 des Haupthofes belehnt und Theodorus

oppme Kampe de Kubbinghusen mit 1/4. Dieses 1/4 scheint der Anfang des

Gutes Hasley zu sein.

Nr. 147: Der Mühlhof

Der Mühlhof gehörte dem Landesherrn. Im Mittelalter waren die Bauerschaften

Himmelmert, Köbbinghausen, Holthausen und Bremcke und einige Höfe der

Gemeinde Herscheid verpflichtet, in der Mühle im Mühlhof mahlen zu lassen.

Im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aber haben die

Drosten von Plettenberg zu Schwarzenberg die ihnen unterstellten Bauern

nach und nach "auf die Gemeinschaftsmühle vor Plettenberg gezwungen".

1651 war die Mühlhofener Mühle schon stillgelegt. Eigentümer derselben

war der Landesherr; im 18. Jahrhundert hatten die von Neuenhof und Schade

zu Salwey den Mühlhof als Pfand.

Es wohnten im Mühlhof die Familien:

1710 Möhloff, dann bis 1751 Schulte, dann Mühlhof, 1776 Heese gen. Brösecke.

1843 fand eine Teilung des Mühlhofs statt. Die Landwirtschaft bekam die Familie

P. D. Langemann, die Mühle Brösecke, 1859 P. W. Vieregge aus Holthausen, 1887

H. König.

1865 siedelte sich Jakoby aus Köbbinghausen im Mühlhof an der Landstraße

oberhalb Langemanns an. Das Haus gehörte später Rudolf dann Heinrich Stahlschmidt.

Nr. 149: Das Hauptgut in den Eichen

Seit 1313 sind die Inhaber des Gutes bekannt, es sind: 1313 Ambrosius de

Bredenbike, 1338 Thomas de Helden, 1402 Theodor von Helden und Godfridus

Stoeter. 1415 Godfridus Stoeter 3/4, Theodor oppme Kampe 1/4, dann Albert

Stoeter 3/4, 1452 Joh. Stoeter, 1499 Gobell Doerholten. 1503 Joh. Hustatt,

1557 H. Hustatt.

Seit 1651 ist der Hof in den Eichen ununterbrochen von der Familie Kellermann

bebaut und bewohnt worden. Am 20.05.1651 belehnte der Erzbischof Maximilian

Henrich mit dem Gute den Henrich Kellermann und seinen Sohn Diedrich durch

eine urkunde mit folgenden Worten:

"Von Gottes Gnaden Wir Maximilian Henrich Ertzbischof zu Collen des H. Reichs

durch Italien Ertz-Kanzler und Churfürst Bischof zu Hildeßheimb und Luttig,

Administrator des Stifts Berchdeßgad, Pfaltzgreve bey Rhein Hertzog in ob-

und niedern Beyeren, Westphalen, Engeren und . . . Marggreve zue Frenchmond

etc. thuen kund und bekennen, daß wir unseren lieben getreuen Henrichen

Kellermann für ihne und seinen Sohn Dietrichen Kellermann mit dem Hause zu

den Eichen in dem Kirspell Plettenberg gelegen mit seiner Zubehörung alß

etwa Henrich und Christian Hustatt von vnseren Vorfahren und Stift denselben

zu Lehen empfangen und getragen in Gegenwart vnserer Mannen von Lehen hernach

geschrieben von newen belehnt haben und darauf gewöhnliche Huldigung und Aidt

von genannten Henrichen Kellermann empfangen, solch Lehen getrewlich zu

verdienen und vermannen. Vnser Nachkommen und Stifts Best zu ererben und

argist zu warnen und zu kehren nach aller seiner Macht und vort (ferner)

alles das zu thuen, was ein getrewer Lehnß Man seinem Herrn zu thun schuldig

und pflichtig ist beheltlich der Vnnß, Vnser Nachkommen und Stifts Rechtes

vort jedermann seines Rechten ahn vorgeschriebenen Lehen.

Urkunde der Wahrheit haben wir Vnser Siegell hierahnezuehangen gegeben und

belehnet in Vnser Statt Bonn den zwantzigsten Monatstag May des eintausend

sechshundert einundfünfzigsten Jahrs. Hierunter und ahn sind gewesen alß

Manne von Lehen die vest auch ersamb und hochgelehrter Vnser respective

Cammerei Rhäte Hoff Rhats Praesident liebe getrewe Johan Werner Roist von

Coerß und Johan Schaidt der Rechten Doctor."

Wie aus dieser Urkunde ersichtlich ist, musste Henrich Kellermann persönlich

in Bonn erscheinen und bei der Belehnung den Lehnseid schwören, der ihn

verpflichtete, seinem Lehnsherrn in allen Kämpfen mit den Waffen zu dienen.

1652 wurden von dem Gute 5 Malter Getreide als Pacht entrichtet. Vorher ist

die Pacht größer gewesen.

Nach Diedr. Kellermann waren mit dem Gut belehnt: 1760 Johannes Kellermann,

1764 Joh. Henr. Kellermann, der Stiefvater des Folgenden. 1795 Joh. Diedr. K.,

1821 Joh. Diedr. K., 1839 Joh. Diedr. K., 1893 Wilh. K.

Als geachtete Männer beeinflussten die Kellermanns in den Eichen auch das

kirchliche und öffentliche Leben. 1753 wurde Johannes Kellermann zum Diakon,

1789 sein Sohn Joh. Diedr. ebenfalls zum Presbyter gewählt. Als Schulvorsteher

setzte dieser es 1818 durch, dass die Schule für den Elsebezirk nicht in

Köbbinghausen eingerichtet wurde, sondern in Bremcke, wo schon längere Zeit

eine Privatschule in Betrieb war, an deren Zustandekommen Joh. Diedr.

Kellermann tatkräftig mitgeholfen hatte. Seine sämtlichen Nachfolger im

Besitz des Gutes sind zu Gemeindeverordneten gewählt worden.

Nr. 150: Hasleys Gut

Es ist wahrscheinlich am Anfang des 15. Jahrhunderts als Abspliß von dem

Hauptgut in den Eichen entstanden und im Laufe der Zeit durch Rodung und

Ankauf von Grundstücken vergrößert worden. Besitzer waren: 1486 Hans Doerholten,

1514 Hans Hasley der allere, 1557 Servansan (Servatius) vür dem Hasleys,

1705 Joh. Hasley, 1739 Joh. Hasley, bis 1777 Joh. Diedr. Kellermann gen. Hasley,

1777-1815 Joh. Pet. Kellermann, 1815 Joh. Kaps. Kellermann, 1833 Joh. D. K.,

1864 H. Birkenhof aus Hechmecke, später Fr. Wiemann.

1848 bekam der Schreiner Joh. Diedr. Kasp. Kellermann von Hasleys Gut Grundstücke

an der Landstraße und baute dort Haus und Werkstatt. Seine Witwe Wilhelmine

geb. Wiemann verkaufte die Besitzung an den Maurer Kasp. Bürner, von dem sie

der Schmied Joh. Stahlschmidt bekam.

Nr. 150a: Das neue Hasleys Gut

1818 erhielt Pet. Diedr. Kellermann (1786-1828) ein Siebtel der Grundstücke

des Hasleys Gutes, kaufte aber Parzellen von Schulten Gut hinzu. Andere

Besitzer: 1828 Joh. Heinrich K., 1861 Johannes K., 1904 Johannes K.. 1861

bekam die Witwe Joh. Heinrichs geb. A. Kath. Becker Grundstücke an der Landstraße

und baute das Haus "auf der Wäsche". Dieses erbten 1888 die Tochter Karoline

Kellermann und ihr Mann Gerhard Quast.

Die Höfe unter und auf dem Brink

Obereigentumsrecht an allen drei Frehlinghauser Gütern besaßen im 14. Jahrhundert

. . .

zurück

|