|

Elektrifizierung erneut im Gespräch

Auf der Oestertalbahn erfolgte im Jahre 1927 eine weitere Streckenverlegung.

Im gleichen Jahr wurde auch das bereits vor Jahren erörterte Projekt für

eine Elektrifizierung wieder ernstlich aufgegriffen. Anlass hierzu war die

Erkenntnis, dass die technische Verbesserung des Betriebes in Anpassung

an die neuen Verkehrsverhältnisse zwingend notwendig waren. Diese im Jahre

1927 noch nicht abgeschlossenen Überlegungen scheiterten aber schließlich

einmal an der Höhe des Kostenaufwandes für die Elektrifizierung und zum

anderen an der in 1929 - 1932 zunehmenden Wirtschaftskrise mit ihrer

anhaltenden Verkehrsminderung.

Die im Jahre 1924 begonnene Erneuerung der Gleisanlagen mit teilweiser

Streckenbegradigung im Oestertal konnte bis zum Jahre 1941 fortgesetzt

werden. Durch die zunehmenden Kriegseinwirkungen musste allerdings in

den Kriegsjahren von weiteren Gleiserneuerungen abgesehen werden. Das

gilt auch für die Erneuerung von Weichen und für Verschweißung von

Schienenstößen. Entsprechend dem Vorgehen der Reichsbahn schaffte die

Kleinbahn am 15. Januar 1929 die 4. Wagenklasse in ihrem Personenverkehr

ab und führte von diesem Zeitpunkt an nur noch die 2. und 3. Wagenklasse.

Im Jahre 1935 errichtete sie anstelle eines alten Wohngebäudes ein neues

Zweifamilienwohnhaus für 17.800 Mark in ihrem Betriebsbahnhof Plettenberg-Eiringhausen.

Im Betriebsbahnhof Plettenberg-Oberstadt wurden die Anlagen und Einrichtungen

der Lokomotivwerkstatt erweitert. Diese Erweiterungen wurden in den Jahren

1940 und 1941 fortgesetzt.

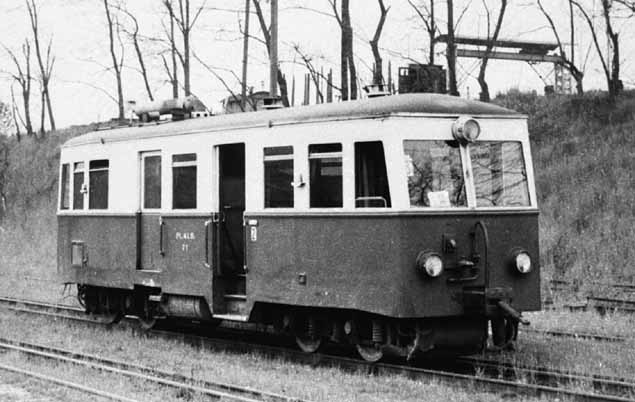

Der im Jahr 1938 in Auftrag gegebene dieselelektrische Triebwagen wurde

durch kriegsbedingte Erschwernisse erst im Jahre 1941 angeliefert. In

Betrieb genommen wurde er am 17. Dezember 1941. Mit diesem Triebwagen

hat die Kleinbahn zunächst freilich wenig Freude gehabt. Abgesehen davon,

dass der 200 PS-Motor erhebliche Kraftstoffmengen verbrauchte, ohne dass

ein entsprechender Nutzen bei 33 Sitzplätzen in dem Fahrzeug erzielt

werden konnte, war die Maschinenanlage des Triebwagens, die fast 2/3

des Fahrzeug-Innenraumes einnahm, sehr störungsanfällig. Das Fahrzeug

war daher in den ersten Jahren nur wenig im Einsatz. Erst nach dem Einbau

eines luftgekühlten Klöckner-Humboldt-Deutz-Motors mit 165 PS in den

Jahren 1954-1955 konnte der Triebwagen ab 27. März 1955 mit besserem

Erfolg und längeren Laufzeiten für den Personenverkehr der Kleinbahn

eingesetzt werden.

Von Wiesenthal nach Westerland

Die Entwicklung ihres

Eisenbahnverkehrs und die aus kriegsbedingten Gründen notwendige

Zusammenarbeit mit dem Bahnhof der Reichsbahn erforderten jedoch eine

räumlich engere Verbindung dieser Kleinbahn-Betriebs- und Verkehrsstellen

zur Reichsbahn. Der Betriebsdienst wurde von Inbetriebnahme der Bahn an

bis zum Auslauf ihres Strecken-Eisenbahnbetriebes ausschließlich von

einer Betriebsstelle aus gelenkt (Zugleitverfahren). Dieses den

Betriebsverhältnissen der Kleinbahn angepasste vereinfachte Zugleitverfahren

hatte sich bis zur Einstellung des Eisenbahnbetriebes, abgesehen von

einigen kleineren Betriebsunfällen, bewährt.

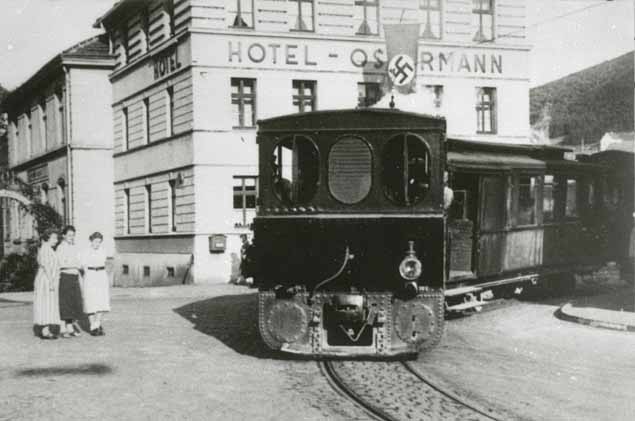

Noch in den Kriegsjahren 1941, 1943 und 1945 konnte die Kleinbahn bei

der Bedeutung ihres Güterverkehrs neue Rollwagen beschaffen. Auf Weisung

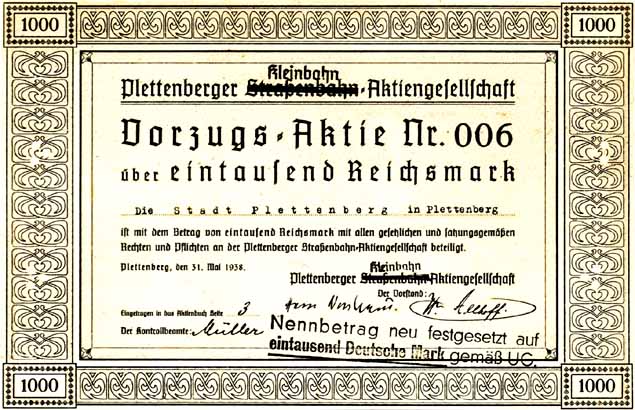

des Reichs- und Preußischen Verkehrsministers beschloss die Hauptversammlung

am 28. Mai 1942 das bisher unter dem Namen "Plettenberger Straßenbahn

Aktien-Gesellschaft" geführte Unternehmen in "Plettenberger Kleinbahn

Aktien-Gesellschaft" umzubenennen, weil nach den neuen gesetzlichen

Bestimmungen Bahnen, die in öffentlichen Straßen mit Dampflokomotiven

betrieben werden, nicht mehr als Straßenbahn rechtlich bezeichnet waren.

Der im Jahre 1904 errichtete und in den Folgejahren weiter ausgebaute

Güterbahnhof der Kleinbahn in Eiringhausen lag mit seinen Gleisanlagen

in dem Überschwemmungsgebiet der Lenne. Im Jahre 1928 wurde daher bereits

die Höherlegung der Gleisanlagen für notwendig gehalten, musste aber

aus wirtschaftlichen Gründen zurückgestellt werden. Erst im Jahre 1944

konnte diese Höherlegung der gefährdeten Gleisanlagen um 45 cm durchgeführt

werden. Außerdem wurde die Entwässerungsanlage des Bahnhofes erweitert

und verbessert.

Im Jahre 1945 wurde die Bahn vom Kriege überrollt. Am 12. April musste

der gesamte Betrieb bei Besetzung der Stadt Plettenberg durch amerikanische

Truppen (Anm. HH: 75th + 86th Inf Div) eingestellt werden, wurde jedoch

bereits am 7. Mai mit Genehmigung des amerikanischen Stadtkommandanten

für den Personenverkehr wieder aufgenommen. Der Güterverkehr lief erst

im Jahre 1946 wieder an, er war zunächst sehr schwach.

Wegen des erheblichen Mangels an Arbeitskräften musste die Kleinbahn

im Jahre 1947 auf fremde Arbeiter von Unternehmen für die dringendsten

Arbeiten in der Bahnunterhaltung und Werkstatt zurückgreifen.

Die Güterabfertigung der Kleinbahn musste im Jahre 1951 infolge der

Einbeziehung in die durchgehende Frachtberechnung und Abrechnung erweitert

werden. Die Zunahme der Verwaltungsarbeiten im Zuge der Verkehrsausweitung

machte im Jahre 1952 den Umbau des nicht mehr benötigten Güterschuppens

am Verwaltungsgebäude in Büroräume erforderlich.

Bereits vor dem erstmaligen Ablauf der Genehmigung für den Eisenbahnbetrieb

am 20. April 1956 wurde immer nachdrücklicher die Beseitigung des Eisenbahnbetriebes

in den Stadtstraßen wegen des ständig zunehmenden Kraftverkehrs nach

Ablauf der Genehmigung verlangt. Wenn es auch gelang, zunächst den

Eisenbahnbetrieb mit kurzfristigen Verlängerungen der Genehmigung noch

zu erhalten, so erschien es jedoch nicht mehr zweckmäßig, größere Aufwendungen

für Erneuerung und Modernisierung des Eisenbahnbetriebes in den Folgejahren

vorzunehmen. Es wurden daher nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten

am Oberbau und an den Betriebsmitteln durchgeführt.

Die Kleinbahn setzte zwar mit Unterstützung der Deutschen Bundesbahn ihre

Bemühungen um die vorläufige Erhaltung ihres Eisenbahnbetriebes fort, musste

aber zur Entlastung der innerstädtischen Straßen vom 1. Dezember 1958 an die

Güter für die obere Stadt (besonders für das Else- und Oestertal) nicht mehr

von Eiringhausen, sondern von Oberstadt aus zustellen. Ein Teil der dadurch

der Kleinbahn entstehenden Einnahmeausfälle und erhöhten Betriebskosten

wurden von der Bundesbahn erstattet. Diese Maßnahmen konnten zwar die

schwierige Verkehrssituation in der Innenstadt entlasten, nicht aber das

Problem lösen und die Forderung auf Beseitigung des Eisenbahnbetriebes

abzuwenden. Seit 1958 befasste sich die Kleinbahn daher mit Fragen einer

zweckmäßigen Umstellung ihres Ladungsgüterverkehrs von der Schiene auf die

Straße. Dabei war aus wirtschaftlichen Überlegungen anzustreben, den bisherigen

Verkehr weitestgehend zu erhalten.

Planung und Durchführung der Maßnahmen für die Betriebsumstellung werden noch

an anderer Stelle näher dargelegt. Der in den letzten Jahren bereits zunehmend

auf Omnibusse umgestellte Personenverkehr wurde am 1. Januar 1959 mit der

Stilllegung auch im Oestertal endgültig eingestellt. Ihm folgte am 23. Februar

1959 der Stückgutverkehr der Kleinbahn, der bisher noch etwa zur Hälfte auf der

Schiene durchgeführt worden war. Von diesem Zeitpunkt an wurde nur noch der

Ladungsgüterverkehr auf der Schiene befördert. Dieser restliche, allerdings

beachtliche Eisenbahnbetrieb wurde durch einen Brückenneubau im Zentrum der

Stadt (Maiplatz) ab 15. Juli 1959 weiter erschwert, weil das durchgehende

Betriebsgleis zwischen den Betriebsbahnhöfen Plettenberg-Oberstadt (zugleich

Lokomotivbahnhof der Kleinbahn) und Plettenberg-Eiringhausen unterbrochen

wurde. Hinzu kamen weitere Erschwernisse durch Beschränkung der Betriebszeiten

für den Zugverkehr.

|

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de