DIE NATÜRLICHEN VERHÄLTNISSE PLETTENBERGS

Eingang zum Hestenberg (vor dem Bahnbau)

|

|

Die Stadt Plettenberg liegt inmitten des großen südwestfälischen Gebirgsdreiecks

an der Lenne, 7 Grad 52 Min. östlich von Greenwich und unter 51 Grad 12 Min.

nördlicher Breite, 210 m über dem Amsterdamer Pegel. Von Hagen i. W. ist sie

48,3 km in südöstlicher, von Siegen 58 km in nördlicher, von Lüdenscheid

24 km in östlicher und von Altena i. W. 26 km in südöstlicher Richtung entfernt.

Der Stadtbezirk, der ringsum von der 8173 ha großen Landgemeinde Plettenberg

mit 7100 Einwohnern eingeschlossen wird, hat einen Flächeninhalt von 1347,6538

ha, wovon 1227,7803 ha steuerpflichtige und 0,7708 ha steuerfreie Liegenschaften

sind, auf Wege, Eisenbahnen und Begräbnisplätze 45,7886 ha, auf Flußläufe u.

drgl. 8,7721 ha und auf Hofräume 64,5420 ha kommen.

Die Stadt zählte 1719: 749 Einwohner und 113 Häuser; 1805: 1295 Einwohner und

221 Häuser; 1818: 1321 Einwohner; 1879: 2680 Einwohner und 364 Häuser;

1900: 4638 Einwohner; 1905: 5366 Einwohner, nämlich 2835 männliche

und 2531 weibliche, 4192 evangelische, 1118 katholische, 52 mosaische und 4 Dissidenten;

|

|

1922: 7083 und 1926: 7178 Einwohner. Nach der Gebäudesteuerrolle waren

1923 718 Wohnhäuser und 348 andere Gebäude vorhanden. Die Bevölkerung nahm

von 1818 bis 1867 um 29,9 % und von 1867 bis 1905 um 169,11 % zu.

Um die Entwicklung der Stadt waren im Laufe der Jahrhunderte eine Reihe tüchtiger

Bürgermeister bemüht. Aus älterer Zeit seien genannt Eberhard Malthan, Johannes

Bockelmann, Jürgen Höggell, Heinrich Wagemeister, Johann Hunoldt, Konrad von den

Höven. Vor der Zeit des Beginns der französischen Fremdherrschaft, in der Plettenberg

zum Großherzogtum Berg gehörte und den Freiherrn von Schwarzenberg zum Maire hatte,

war J. H. Dulheuer Bürgermeister. Bis zum Jahre 1835 stand dann Bürgermeister Thmoee

an der Spitze der Stadt. Ihm folgten Aubel (1835-1837), Homberg (1837), Hollmann

(1837-1847), von Schachtmeyer (1847-1853), G. Ferd. Aug. Leopold Wiel (von 1841 - 1865

Amtmann des Amtes Plettenberg und von 1856 - 1865 auch zugleich Bürgermeister der

Stadt), H. Posthausen (1865 - 1902), Rud. Köhler (02.05.1902 bis 31.12.1924) und von

da an Regierungsassessor Dr. Ludwig Schneider.

|

|

Plettenbergs Bewohner gehören zum niedersächsischen Sprachstamm, wenn auch zugegeben

werden muß, daß infolge der besseren Erwerbsmöglichkeiten in den letzten Jahrzehnten

zahlreiche Familien aus Wittgenstein, Kurhessen und Ostpreußen hier eingewandert

und die alte plattdeutsche Mundart vielfach verwässert haben. Die Stadt liegt im

diphthongischen oder "mik-miek-Gebiet" westfälischer Mundarten, zum Unterschiede

von dem monophthongischen oder "mii-mei-Dialektzentrum" der Grafschaft Mark. So

spricht man bei uns schnor=schnell, imme=Biene, huus=Haus, düüwel=Teufel und nicht

eime, hius, duiwel. Wenn unsere plattdeutsche Sprache auch nicht den Wechsel in

der Tonhöhe zeigt wie bei unseren westlichen Nachbarn, so ist sie doch klar, ernst

und

|

|

Springbrunnen im Hestenberg

|

|

schön und markig, wie die Wucht der Eisenhämmer, die denen jahrhundertelang den

Takt schlugen, die sich ihrer bedienen. Leider ist sie in jüngster Zeit immer mehr

vom Hochdeutschen verdrängt worden.

In der Stadt fließt die Grüne in die Öster, diese in die Else und diese in die

Lenne. Der erste der drei Bäche, auf die man auch wohl das Wort des Altenaer

Chronisten anwenden kann: "Gott hat uns drei Flüsse gegeben, Die sind die Säulen

zu unserem Leben: Was sie wohl täglich bringen ein, Das mag gar nicht berechnet sein!"

fließt in westlicher Richtung vom Hülschotter Ebbe herab der Öster zu, die in zwei

Quellflüßchen, Nutmecke und Ebbecke, auf dem Ebbegebirge entspringt. Der wichtigste

der Bächer aber, die Else, hat ihre Quelle bei dem Dorfe Elsen, 20 Minuten nördlich

von Herscheid.

Blick aus der Kluse zum Hirtenböhl mit Heldendenkmal

Die Gesteine, die hier den Kern der Gebirgsmasse bilden, haben im paläozoischen

Zeitalter, also im Altertum der Erde, größtenteils durch Ablagerung aus dem Wasser

gebildet. Sie sind weit älter als die Sandsteine der Soester Börde, die Kalkhügel

des Münsterlandes und die Steinkohlen des Industriegebietes und gehören zur devonischen

Formation. Als das älteste Gestein, welches arm an Pflanzen- und Tierresten ist,

wird die Siegener Grauwacke angesehen. Die zu beiden Seiten der Lenne in unserer

Gegend vorkommenden schiefrigen und kalkigen Gesteinsmassen, die unter dem Namen

"Lenneschiefer" zusammengefasst werden, gehören zum Mitteldevon.

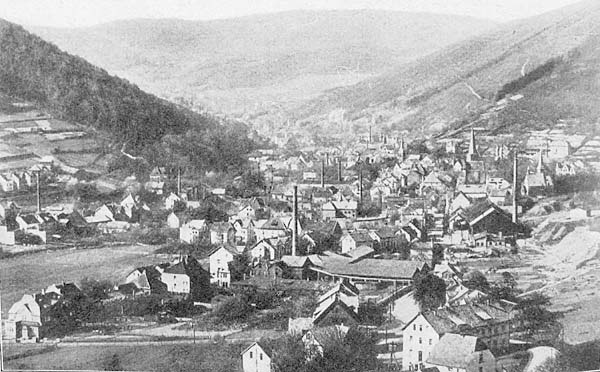

Plettenberg, Blick von der Sundhelle

Wegen der Reichhaltigkeit in der Entwicklung der paläozoischen Schichtenreihe, wegen

der Eigenartigkeit der tektonischen Gliederung und nicht zuletzt wegen der zahlreichen

Felsokeratophyrdecken und Tufflager gehört die hiesige Gegend zu den für geologische

Studien anziehendsten Landstrichen des rechtsrheinischen Schiefergebirges. Der Boden

eignet sich nur mittelmäßig zum Anbau von Getreide. Schmackhafte Kartoffeln gedeihen

hier dagegen gut.

(die gesamte Chronik kann auf Anfrage in Kopie gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt werden)

zurück Fortsetzung Seite 3

Lexikon für die Stadt Plettenberg, erstellt durch Horst Hassel,

58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail:

webmaster@plbg.de

|

|