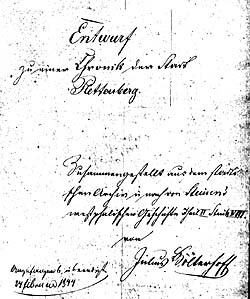

| Chronik der Stadt Plettenberg

zusammengestellt aus dem städtischen Archiv und nach von Steinens

westfälischer Geschichte von

Julius Hölterhoff, 1844 (über 400 Folio-Seiten)

1. Geschichte von der ältesten Zeit bis 1843

A. Allgemeine äußere Geschichte

Bei der Lage der Stadt Plettenberg, an der Grenze zwischen der Grafschaft

Mark und den ehemaligen Herzogtümern Engern in Westfalen, läßt

sich annehmen, daß sie in den Zeiten, in welchen die Herrschaft und das

Recht hauptsächlich in der Hand der Gewalt ruhte, bei der Behauptung der

Ersteren nicht selten Zeugin oder Teilnehmerin der Anstrengungen war, welche

angewandt werden mußten.

Aber weder die allgemeine Geschichte berichtet hierüber etwas, noch hat

sich irgendeine Tradition aus diesen älteren Zeiten erhalten von so viel

historischer Bedeutung, daß an ihr bestimmtes oder mutmaßliches

Datum für eine Geschichte der Stadt geknüpft werden könnte.

Dies scheint überhaupt an der Geschichte der verflossenen Jahrhunderte

nur als integrierender Teil des Landes Anteil und Erfahrung genommen zu haben,

da sich nirgendwo Spuren von Einzelhandlungen oder abgesonderter Selbständigkeit

vorfinden, weshalb denn auch die Geschichte der Stadt bis auf die neueste Zeit,

mit Ausnahme der Gestaltungen ihrer inneren Verhältnisse, in die Geschichte

des Landes und der Landesherrschaft verschmolzen ist.

Der Ursprung der Stadt ist völlig dunkel - ihre Erhebung als

solche mit den Umständen unter welchen unbekannt und nach dem

Zeitpunkte, in welcher sie geschehen, zweifelhaft.

Die im Archiv der Stadt vorhandenen, aus dem Brande 1725 geretteten

ältesten Urkunden reichen bis in das 14. Jahrhundert. Bis

jetzt sind sie aber noch nicht alle entziffert, weshalb eine Ordnung ihrer

Nachrichten untereinander, auch für den Gebrauch rücksichtlich

späterer Zeiten und Verhältnisse, nicht hat ausgeführt werden

können.

Wir haben nur eine einzige Zusammenstellung der größtenteils nur

aus jenen Urkunden geschöpften Nachrichten, und zwar bei von den Steinen

im zweiten Teil der Westfälischen Geschichte; und der vorliegende

Entwurf muß sich hier an die Mitteilung des verdienten Geschichtsforschers

halten, um so mehr, als die übrigen von dem letzteren nicht benutzten

Dokumente des Archivs dem Verfasser unlesbar sind.

Nur über den Ursprung des Namens kann man sich mit dem Gewährsmann

nicht einverstanden erklären, da derselbe gegen dessen Ableitung

eigentlich geradezu in die erste Geschichte der Stadt hineinzuführen scheint.

Wenn von den Steinen den Namen des Ortes von einem in der Nähe desselben

gelegenen Berge, noch jetzt die "Bracht" geheißen, ableitet, weil die

Stadt auf einer Ebene vor diesem Berge, "Plat vor der Bracht", angelegt sei,

so folgt er hierin gewiß weniger den Forderungen der Historie, als

irgendeiner der Mitteilungen städtischer Zeitgenossen, welche vielleicht

aus einem kleinlichen Beweggrunde der Zeit den Namen der Stadt lieber von

einer zufälligen örtlichen Lage herleiten möchten, als, was

der Wahrheit gewiß näher lag, von dem Einflusse, welche eine

anerkannt schon in der Kindheit des Ortes blühende Ritterfamilie, die

"von Plettenberg", auf die Entwicklung derselben ausüben mußte.

Welche Bedeutung der in der Gegend häufig vorkommende Name "Bracht"

als Wurzelwort auch immer haben mag, so ist doch der Flächenraum bei der

Stadt, welche diesen Namen führt, an sich und im Verhältnis zu

anderen gleich nahe gelegenen, mit Eigennamen versehenen, gar zu unbedeutend,

als daß derselbe hätte Veranlassung geben können, den Namen

des Ortes in der vom Geschichtsschreiber angedeuteten Art zu bilden.

Zweifelsohne ist die Niederlassung der Familie von Plettenbracht,

Plettenbrecht, Plettenbergh oder welche Endformen der Name erlitten haben mag,

älter als die erste Ansiedlung für die jetzige Stadt um diesen

Stammsitz; und es erscheint schon deshalb ungezwungen, wenn der Name des Ortes

von der ältesten und gewiß (ohne andere Beziehungen) bedeutendsten

Familie abgeleitet werde.

Diese Ableitung wird dem Beweise nahegebracht, wenn man mit von Steinen

es als eine kundliche Wahrheit voraussetzt, daß die meisten Güter in und um

Plettenberg Besitztum der Herren von Plettenberg bis in das 14. Jahrhundert

gewesen seien. Läßt man hierfür den Mitteilungen von Steinen aus einem Register

der um das Jahr 1410 gesammelten Märkischen Briefschaften, die Beweiskraft

alter Kopien, nach welchen

1.) Henderich von Plettenberg und sein Sohn dem Grafen Engelbert die Vogdie

zu Plettenberg zur Hälfte verkauften,

2.) Johann von Plettenberg dem Grafen Engelbert den Gemahl des Hafers in der

Mühle zu Plettenberg,

3.) die Söhne Duderichs von Plettenberg, Henrich, Heidenreich, Aleff und

Johann von Plettenberg, dem Grafen Engelbert von der Mark ihre Landleute und

Untersassen verkauften,

4.) Gert von Plettenberg, Gerdes Sohn vorscheiden ist (geschieden ist)

mit Greve Engelbert von dem Dorpe und Luiden to Plettenberg und Landebert das

Dorp, so erscheint jene Behauptung mit nicht unwichtigen Beweismitteln versehen.

Außerdem befindet sich im städtischen Archiv als älteste Urkunde aus

dem Jahre 1362 ein Vertrag zwischen Heidenreich zu (von ?) Plettenberg und

dem Kapitel St. Andreae zu Cöln über den großen Zehnten zu Plettenberg; von

Steinen teilt diesen Brief nicht mit und es findet sich auch keine Übersetzung

vor, aus der der Grund zur Zehntverpflichtung zu entnehme wäre.

Das Kapitel St. Andreae hat aber nach der im Archiv befindlichen

Urkunde vom Jahre 1555 diesen (großen und schmalen) Zehnten dem Rat der Stadt

Plettenberg verkauft und benennt denselben ausdrücklich als zur Kirche St.

Andreae gehörig: Erbpacht und Lehngut.

Man muß daher annehmen, daß Heidenreich von Plettenberg im Jahre 1362

Lehnträger der mit diesem Zehnten belasteten Grundstücke war. In den Jahren

1810 bis 1818 ist dieser Zehnten als ein Garbenzehnten ausgekauft und kapitalisiert

worden und die Verhandlungen weisen nach, daß ein großer, ja fast der größte

Teil der städtischen Feldmark, die sicherlich vorgekommenen Verdunkelungen

außer Acht gelassen, diesem Zehnten unterworfen war.

Es läßt sich daher dem Schlusse: daß früher und noch bis zum Jahre 1362

außen den vielen noch bis in die neueste Zeit der Familie von Plettenberg

zuständig gewesenen Gütern des Amtes Plettenberg, auch die Stadt und deren

Feldmark Eigentum der Ritter von Plettenberg war oder unter ihrer Herrschaft

stand, wohl nichts erhebliches einwenden. Denn wenn auch das Archiv aus dem

Jahre 1498 noch eine Urkunde besitzt, nach welcher Hermann Kobbenroth demselben

Kapitel St. Andreae mit dem schmalen Zehnten (einen halben Goldgulden jährlich)

pflichtig war, die Übertragung des großen und schmalen Zehnten an den städtischen

Rat, im Dokumente vom Jahre 1555 aber keiner Ausnahme gedenkt, in der Zeitfolge

aber eine solche auch nicht herausgestellt hat - so schließt dieses Dokument

für jene Behauptung weiter nichts aus, als daß Hermann Kobbenroth mit Bewilligung

des lehnherrlichen Kapitels, teilweise Zwischenlehnsträger war.

Eine vollständige Übersetzung der Urkunde vom Jahre 1362 würde vielleicht

die frühesten Besitzverhältnisse aufhellen.

Hiernach rechtfertigt sich nicht allein die Ableitung des Namens der

Stadt Plettenberg (von) den früheren Besitzern des Teritorii, sondern es beginnt auch

die Geschichte der Stadt mit der Zeit, in welchem die Familie von Plettenberg

sich des Eigentums oder der Herrschaft über derselben entäußerte.

Im städtischen Archiv befindet sich noch ein Brief vom Jahre 1433, laut

dessen Gert von Plettenberg viele Dienstleute der Dienstbarkeit entläßt, dessen

Inhalt aber zu der Geschichte der Stadt in keinem Verhältnis steht.

Hiermit schließt, so weit alle Nachrichten reichen, die Verbindung

zwischen der Familie von Plettenberg und der Stadt ab, mit den Ausnahmen, daß

ihre Stammburg in derselben vielleicht noch längere Zeit bestanden hat, daß

sie noch in den Jahren 1830 zur Hälfte Eigentümerin der bei der Stadt gelegenen

Wahlmühle (Walkmühle?) war, nur daß das Haus Schwarzenberg, im Amte Plettenberg,

das letzte adlige Besitztum der Familie in hiesigen Grenzen, die bei Eiringhausen

über die Lenne führende Brücke mit der Stadt gemeinschaftlich (jetzt jeder Teil

zur Hälfte mit gleichen Anrechten an dem Brückenzoll) bauen und unterhalten

muß.

Die Geschichte der Stadt Plettenberg beginnt also in der Zeit, in welchem

der Ort aus der Privat-Dienstbarkeit, oder der Spezialherrschaft der Ritter von

Plettenberg im 14. Jahrhundert, teils durch Verkauf, oder nach den oben angeführten

urkundlichen Mitteilungen, teils, nach der von Steinen sagenhaften Mitteilung

(pag. 16) durch Einziehung eines Teils der Güter infolge eines blutigen

Bruderzwistes, an den Grafen von der Mark mit mehrerer oder minderer Selbständigkeit,

unter landesherrliche Hoheit kam.

Der Graf Engelbert von der Mark erteilt im Jahre 1387 dem Dorfe Plettenberg

das Recht, Bauen und Zaunen innerhalb und außerhalb des Ortes, welches Straßen

und Plätze schädigen möchte, selbst zu strafen. (Die Strafen verfallen nicht

dem Landesherrn) Hier kann man also schon ein geordnetes inneres Regiment annehmen.

Das Dorf Plettenberg erhält in demselben Jahr das Recht, für die

dazugehörigen Waldungen einen eigenen Holzrichter zu setzen, der (sich) nach den der

Stadt Iserlohn verliehenen Marken-Rechten und den dort üblichen Gewohnheiten

richten möge. Also eine Privat-Jurisdiction.

Nach einem Briefe bei von Steinen (Nr. 3 Pag. 54) erteilt der Graf

Diedrich von der Mark der Stadt Plettenberg 1397 ein besonderes Gericht, wie

zu Lüdenscheid; einen freien Wochenmarkt; Heimfall der Erbabfindung zu dem

Stammhause; eheliche Gütergemeinschaft; die Befreiung von anderen als den

gewöhnlichen Schatzungen der Städte. Ferner das Recht zwei Bürgermeister und

acht Ratsleute aus den Bürgern zu wählen, welche alljährlich je zur Hälfte

neu erwählt werden.

Im Archiv ist dieses Dokument nicht, weder im Original, noch in einer

authentischen Abschrift, auch nicht ein altes Statuten- oder Kopiarbuch, nach

welchem das Datum des Dokuments, welches gemäß einer Mitteilung der Königlichen

Regierung vom 21. Dezember 1835 fehlerhaft sein soll, berechtigt werden könnte.

Im Jahre 1400 bestätigt Graf Adolph von Cleve und Mark (nach von Steinen

pag. 58) die der Stadt verliehenen Rechte und Freiheiten, und im Jahre 1423

Graf Adolph von Cleve und von der Mark in Ravensburg, Herzog von Berg, die

von seinen Neffen von Cleve und von der Mark und deren Vorfahren der Stadt

verliehenen Freiheiten.

Das Datum des Dokuments vom Jahre 1397 in Zweifel gezogen, fällt also

die Erhebung des Dorfes resp. der Freiheit Plettenberg zu dem Range einer

Stadt in den Zeitraum von 1387 bis 1400.

Das Wappen der Stadt ist ein Wappenschild zwischen zwei Türmen, geziert mit vier

Querbalken und 25 Feldern, welche mit den märkischen Farben Rot und Silber

abwechseln, und einem über demselben geschlungenen Bande.

Diesem Wappen entsprechen auch die ältesten wie die neuesten Siegel. Bei der

Grafschaft Mark ist die Stadt auch durch allen Wechsel der Herrschaften und

Regenten-Familien hindurch verblieben, wie von diesen von Zeit zu Zeit und nach

der jüngsten vorhandenen Urkunde am 20. Oktober 1689 von Friedrich III., Markgrafen

von Brandenburg (v. d. Cleve), die Rechte in Freiheiten der Stadt teils bestätigt

worden sind.

Wie die Familie von Plettenberg, so haben auch wohl die übrigen in der Stadt ansässig

gewesenen freien Lehnsmänner, von denen außer dem noch vorhandenen und mit seinen

Gütern als adelig behandelten Hause Cobbenroth von Steinen noch des Starckenhauses

erwähnt, auf dieselbe seit ihrer Selbständigkeit wenig Einfluß gehabt, da derselbe

nirgendwo bemerkbar ist.

Die Stadt ist früher befestigt gewesen, wie noch heute an den zu Gärten umgewandelten,

den Namen "Damm" führenden Resten der Umwallung ersichtlich ist. Nach von Steinen ist

die Ringmauer mit sieben Türmen versehen gewesen, von denen einer, der Gefängnisturm,

und die beiden im Süden und Norden der Stadt gelegenen Tore zur Zeit des

Geschichtsschreibers (1755) noch vorhanden gewesen sind.

Die Befestigung mag teils zur eigenen Sicherheit der Stadt geschehen sein; sie hat

aber großenteils als Grenzschutzwehr des Landes gedient. Dies anerkennt schon das

Privilegium des Herzogs von Cleve vom Jahre 1510 mit den Ausdrücken, daß die Stadt

als an den Grenzen (Kanten) zunächst des Stifts (Gestifts) Cöln gelegen, mehr als

andere Orte von Widerwärtigen und Feinden des Landes zu leiden haben, sonderlich

in der jüngsten Zeit ihres Notdürftigsten beraubt worden, deshalb der erbetenen Gnade

würdig sei, mit der Erwägung: daß der Flecken "eyn vürpael des Landtz eyn den Huyck

gelegen von noiden to bevesten iß" - also: daß in dieser Zeit die Stadt als ein

Vorwerck, ein Vorschutz an dieser Grenze für das Land anzusehen war.

Gleichwohl berichtet weder die Geschichte noch die Tradition keine einzelne bestimmte

Tatsache; und mit den Räubereien und Raufereien zu den Zeiten des Faustrechts, welche

mit den Geschichten des Tages untergingen, scheinen auch die Wechselfälle der Zeiten

und des Krieges auf die äußeren Schicksale der Stadt nur wenig Einfluß gehabt zu haben,

wie denn auch von Steinen bei den widrigen Schicksalen aus dem 30jährigen Kriege nur

eine Plünderung am 27. und 28. Dezember 1632 erzählt und dann einen Einfall der

Franzosen im Jahre 1672 und 1679 erwähnt.

So würde dann, wie bereits im Eingange gedeutet worden ist, die äußere Geschichte der

Stadt Plettenberg von der älteren bis auf die jüngere Zeit mit der Geschichte des

Landes und der Regenten erzählt werden.

So innig aber in angeborener Treue die Stadt dem angestammten, größtenteils in

friedlicher Erbfolge sich fortpflanzenden Herrscherhause angehangen hatte, mit

immerfertiger Bereitswilligkeit, behufs der Herrscherheerzüge und der vaterländischen

Kriege, zum Kriegsschatz steuerte und ihre Söhne den ruhmgekrönten Fahnen folgen ließ,

- so widerwärtig wirkte auf sie die Besitzergreifung der Franzosen im Jahre 1810.

Zwar mußte gewiß auch das Städtchen Plettenberg sich der Gewalt der Eroberung beugen

und in den Umsturz ihrer Rechte und Freiheiten, in die Abänderung aller Regierungs-

und Verwaltungsformen mit Geduld sich fügen; aber die Schmach der Unterdrückung wurde

tief empfunden und erfüllte, weit entfernt von dem Jubel anderer Orte, die Herzen mit

bitterem Haß gegen die Unterdrücker.

Fortsetzung nächste Seite

|