|

10 Jahre Krankentransport

Quelle: Erinnerungen von Helmut Groß, maschinengeschrieben

DIN A4, 6 Seiten im Privatarchiv HH; zahlreiche Fotos aus der Chronik

des Krankentransportes in der Feuer- und Rettungswache

Opel Blitz von 1930 der erste Krankenwagen

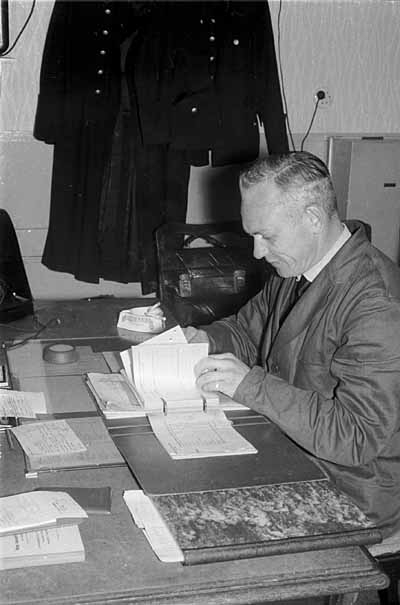

Er war ein "Mann der ersten Stunde" in Sachen Krankentransport: Helmut Groß (*31.12.1923 †14.12.2006).

Bei seiner Verabschiedung am 30. Dezember 1983,

wenige Monate nach seinem im Januar 1983 gefeierten 40-jährigen Dienstjubiläum, erinnerte er sich daran, wie alles begonnen hatte,

wie er mit seinen Kameraden den Krankentransport der Stadt Plettenberg nach dem II. Weltkrieg aufgebaut

und von 1950 bis 1973 geleitet hat. Seine Aufzeichnungen stellte er seinerzeit dem Chronisten zur

Verfügung. Vor wenigen Tagen fanden sie sich in einem Stapel Archivalien wieder. Und das ist die Geschichte

von Helmut Groß und der Geburtsstunde des Krankentransportes in Plettenberg:

Trotz aller Widerwärtigkeiten habe ich dann aber am 1.06.1946 diese Station eröffnet. Von der damaligen Freiwilligen Sanitätskolonne Plettenberg-Eiringhausen habe ich einen Krankenwagen Opel Blitz übernommen, ebenso den Fahrer Hoffmann, welcher seit 1930 bei der Sanitätskolonne die Krankenwagen gefahren hatte. Hinzu kamen Otto Nölle und Friedrich Schröder, kurze Zeit später auch Hans Schulte.

Der mir übergebene Krankenwagen war in einem trostlosen Zustand. Er hatte nur hinten rechts noch eine Bremse im Rad, alle Reifen waren ohne Profil. Erst nach einigen Wochen erfuhren wir durch andere Sanitäter aus Eiringhausen, dass in der dortigen Garage noch neue Reifen genügend vorhanden waren, uns aber nicht übergeben wurden.

Von dem englischen Stadtkommandanten wurde für den KBM Kohlhage als Kommandofahrzeug von

einem Postbeamten am Osterloh ein DKW beschlagnahmt, von Elektro Listringhaus ein Opel P4,

und von der Firma Schöpe am Dillacker erhielten wir einen Mercedes 7/32. Weiterhin fuhren wir kurzzeitig

noch einen Hansa 1100. Aus dem damaligen Lazarett Hellersen erhielten wir aus Beutebeständen

noch einen Citroen Krankenwagen mit zwei Tragen zugewiesen. Auch dieses Fahrzeug konnten

wir wieder fahrbereit machen und damit noch ca. 2 Jahre fahren. Im Jahre 1948 kamen dann

E. Kalthoff, 1950 K. Heßmer, 1956 K. H. Hee(rich), 1962 H. W. Klaucke, 1963 M. Eggert und

1964 H. Kotyczka. Das war der alte, langjährige Stamm der Krankentransport-Station.

Ehefrauen der Krankenwagenfahrer übernahmen den Telefondienst

Um überhaupt die Wagen fahren zu können, bekamen wir von der Bezirksregierung in Arnsberg

vom damaligen Bezirks-Brandmeister Willi Linnepe eine monatliche Benzin- und Reifenzuteilung.

Diese Zuteilungen waren aber immer so knapp, dass wir oftmals nur ein Fahrzeug in Betrieb

halten konnten. Es kam alse desöfteren vor, dass alle Wagen ohne Benzin still standen.

Das muss man sich heute einmal vorstellen: da hat man drei Wagen in der Garage und keiner

kann laufen!

Benzin heimlich bei belgischen Lkw abgezapft

Private Pkw gab es so gut wie gar nicht. Wer sollte also sonst wohl die Krankentransporte

durchführen? So wie es noch bis zum Ende des Krieges gegangen war, ging es auf keinen

Fall weiter. In diesen Jahren, und auch vor dem Krieg seit 1930, hatte die freiwillige

Sanitätskolonne in Eiringhausen eine Garage neben dem Kino. Der Fahrer Hoffmann

arbeitete bei Graeka (Graewe & Kaiser). Seine Frau hielt das Telefon ständig besetzt

und rief bei Bedarf ihren Mann bei Graeka an, damit er den Transport machen konnte.

Die Firma Graeka war damals schon so großzügig, Hoffmann den Lohn weiter zu zahlen,

solange er für das DRK unterwegs war. Gewiss eine noble Geste, wie ich meine.

Nach dem Willen der englischen Militärregierung musste also in allen

Städten unter 100.000 Einwohner eine ständig besetzte Wache eingerichtet

werden. Im Kreise Altena waren dieses die Stationen Werdohl, Altena,

Brügge, Meinerzhagen und Plettenberg. Alle Stationen wurden zunächst

mit vier Fahrern besetzt. Da keine Bestimmungen darüber erlassen worden

waren, wer die Stationen betreuen oder bezahlen sollte, wurden alle

Stationen zusammengefasst und bis zum Jahre 1948 als ein Privatunternehmen

in der Feuerwehr geführt.

Die technische Aufsicht hatte Kreisbrandmeister Kohlhage zusammen mit

seinem Stellvertreter W. G. aus Kierspe. In dem Betrieb des Kameraden

Goseberg wurde ein kleines Büro eingerichtet und ein schwerkriegsbeschädigter

Mann für alle Büroarbeiten und Abrechnungen mit den Krankenkassen eingestellt.

Erst im Jahre 1958 wurden diese fünf Stationen dann durch die Kreisverwaltung

unter OKD Feuring (Oberkreisdirektor) übernommen und alle Fahrer als

Krankentransportfahrer eingestellt.

Unser Anfang hier in diesem Gerätehaus war einfach trostlos. Ein Zimmer ohne

Tür und ohne Einrichtung war der Anfang. Da Kreisbrandmeister Kohlhage eine

Schreinerei und Zimmerei in der Ziegelstraße hatte, bekamen wir innerhalb zwei

Tagen eine Tür gemacht und begannen dann, das Zimmer einzurichten. Von der

"Organisation Todt" aus den Kahley-Baracken erhielten wir einen alten

Kohleofen, zwei Feldbetten ohne Matratzen aus dem Lazarett Königstraße

(Schule, später Gymnasium), und von der Firma Schade einen Stuhl, einen

Tisch und zwei hölzerne Doppelspinde sowie eine Werkbank mit Schraubstock.

Das war unser Anfang.

Das Feuerwehrgerätehaus selbst hatte Schäden durch den Beschuss in den

letzten Kriegstagen. Die Garagen waren größtenteils zerstört. Sie wurden

von uns "so nebenbei" wieder mit aufgebaut. Wie wir diese Arbeiten alle

erledigt haben - Tag und Nacht Reparaturen an den Fahrzeugen, jeden Tag

Reifen flicken usw. usw. - das ist heute kaum noch vorstellbar. Ich erinnere

mich noch, dass ich einmal montagmorgens zum Dienst gegangen bin und erst

am folgenden Samstagabend wieder nach Hause kam. Zu dieser Zeit sprach

keiner von Stundenplan oder regelmäßiger Arbeitszeit. Da wurde fest zugepackt,

um wenigstens immer einen Wagen einsatzbereit zu halten.

So gingen die Jahre mit viel Arbeit und Sorge für uns ins Land. Eine

allmähliche Besserung trat erst 1948 nach der Währungsreform ein. Wir

erhielten jetzt sporadisch mal einen neuen Wagen und auch Uniformen, so

dass man ab 1952/53 sagen konnte, wir haben die Sache im Griff und können

uns mit unseren Leistungen sehen lassen. Im Jahre 1955/56 wurden erstmals

von unserer Station mit zwei Fahrzeugen über 100.000 Kilometer im

Krankentransportdienst gefahren. Auf diese Leistung waren wir alle

besonders stolz, denn die anderen Stationen fuhren im Jahresdurchschnitt

nur die Hälfte.

Aber, wie das im Leben so ist, wir bekamen nichts geschenkt. Bis zum Jahre

1963 wurden wir als Krankentransportstation bei der Kreisverwaltung Altena

geführt. Im Laufe der Jahre waren aber unsere Arbeitsbedingungen beim

Kreis so schlecht geworden, dass wir uns Mitte 1962 entschlossen, zusammen

mit der Gewerkschaft ÖTV, gegen den Kreis bzw. Oberkreisdirektor Feuring

zu klagen. Arbeitszeiten von 84 und 96 Stunden wöchentlich waren normal,

zusätzlich mussten wir auf Anordnung des damaligen Kreisbrandmeisters

Peter Holthaus aus Dahlerbrück auch noch die Stationen Altena und Werdohl

während des Urlaubs oder bei Krankheitszeiten mitvertreten. In unserem

Kreisbrandmeister Holthaus hatten wir absolut keine Stütze, er machte uns

das Leben echt schwer.

Nach einer Ende 1962 mit dem OKD und dem KBM im Kreishaus Altena abgehaltenen

Sitzung konnten wir immerhin so viel erreichen, dass jeder Fahrer für das

Jahr 1962 eine Nachzahlung von 300 DM bekam. Mehr war also nicht drin. Und

um keinen weiteren Ärger mit den Stationen zu haben, schob uns der OKD dann

zum 1.1.1963 an die Städte und Gemeinden ab. Dagegen war gar nichts zu

machen. Das war im 1948 erschienenen Feuerschutzgesetz ausdrücklich festgelegt

worden.

Damit hatte sich der OKD die Sache recht einfach gemacht. Andrerseits waren

wir froh, zur Stadtverwaltung zu kommen, da wir in dem Glauben waren, dass

man vor Ort die Bedürfnisse der Feuerwehr besser würde beurteilen können als

aus der Ferne vom Kreishaus Altena aus. Aber weit gefehlt! Jetzt kamen wir

vom Regen in die Traufe, wie der Volksmund sagt. Die anderen vier Stationen

des Kreises wurden bei den jeweiligen Städten dann den Ordnungsämtern

zugewiesen, was sachlich sicherlich auch vollkommen richtig war. Nur hier

in Plettenberg da war so ein schlauer Beamter, der teilte uns dem Sozialamt

zu. Ich weiß heute noch nicht, wer diese Anordnung damals getroffen hat.

Der damalige Amtsleiter des Sozialamtes, Erich Lohmüller, hatte von den Erfordernissen und Notwendigkeiten

der Feuerwehr und speziell einer Krankentransport-Station keinen blassen

Schimmer. Er bemühte sich aber auch erst gar nicht, sich in die neue Materie

einzuarbeiten. In unzähligen Sitzungen haben wir versucht, zu einer guten

Zusammenarbeit zu kommen, leider nur mit negativem Erfolg. Wenn ich als

Stationsleiter mit noch ein oder zwei Kameraden zu einer Besprechung mit dem

Amtsleiter ging, kamen wir uns vor wie bettelnde Wohlfahrtsempfänger, die

nur Anweisungen entgegenzunehmen hatten und sonst nichts.

In diesen Jahr, das dürfen sie mir glauben, habe ich meine ersten grauen Haare

bekommen! Der einzige Beamte, welcher uns Verständnis entgegenbrachte, war

der damalige Stadtdirektor Lenjer. Mit ihm hatten wir nach Voranmeldung

und Bekanntgabe unserer Gesprächspunkte dann halbjährliche Besprechungen,

die immer zu unserer Zufriedenheit ausfielen und wo wir den Willen sahen, uns

aus unserer misslichen Lage herauszuhelfen. Ich erinnere mich, dass einmal

der Stadtdirektor keine Zeit für uns hatte und wir so mit Herrn Hiekel als

Vertreter im Amt sprechen mussten. Nachdem wir unsere Sorgen und Nöte

vorgetragen hatten, teilte uns Herr Hiekel mit, dass, wenn wir mit dem

bisher Erreichten nicht zufrieden wären, er für uns auf dem städtischen

Bauhof noch reichlich Arbeit habe! Diese Sitzung haben wir dann spontan

verlassen und uns geweigert, jemals wieder mit Herrn Hiekel zu verhandeln.

Die Feuerwehr war für ihn ein rotes Tuch! Ein notwendiges Übel, weiter

nichts.

Erst als im Jahre 1973 die Krankentransportstation zu einer Feuer- und

Rettungswache erweitert wurde, und die Übernahme zum Ordnungsamt geschah,

da war auf einmal alles möglich. Mir persönlich kam es vor, als hätten wir

nunmehr, nach all den langen Jahren, in denen wir "zerwaltet" aber nicht

verwaltet wurden, das große Los gezogen. Das Verständnis füreinander wuchs,

die gemeinsame Sorge um den weiteren gezielten Aufbau der Wache mit

qualifiziertem Personal, mit neuen technischen Einrichtungen, neuen

Fahrzeugen etc., ließ uns enger zueinander finden.

Die letzten 10 Jahre haben uns allen doch bewiesen, dass es auch anders

geht, vor allem aber dann, wenn alle zusammen ein großes Ziel zu erreichen

versuchen! Angefangen von Udo Heßmer, dem nunmehr die Leitung der Wache

übertragen wurde, über Gerd Kerber,Norbert Jahn, Werner Branscheidt und

nicht zuletzt bis zum Stadtdirektor Dr. Hans Wellmann waren sich alle

Verantwortlichen einig, schnell und unbürokratisch zu helfen, wollte man

auch in Zukunft gut ausgebildete und einsatzbereite Wachmannschaften zur

Verfügung haben.

Im Rückblick auf die letzten 10 Jahre muss ich sagen, dass das, was hier

investiert worden ist, sich schon lange bezahlt gemacht hat. Zu einem

Vergleich sollte man mal die Einsatzberichte heranziehen. Jeder, der

mit der Materie vertraut ist, weiß, was in diesen Jahren von der gesamten

Wachmannschaft geleistet worden ist. Ich persönlich möchte daher heute

dem Rat und der Verwaltung besonders für das Verständnis, welches uns

entgegengebracht wurde, herzlich danken. Dass dieses Miteinander nicht

immer selbstverständlich ist, zeigen die Querelen bei anderen Stationen

in unseren Nachbarstädten.

Allerdings - und hier muss ich warnend den Finger erheben - macht sich

im letzten halben Jahr wieder ein Gespenst der Furcht und Angst breit,

welches alles das, was in den letzten 10 Jahren gut gelaufen ist,

wieder zertreten möchte. Seid nicht stur und redet miteinander. Versucht

wenigstens, aus den Mißstimmigkeiten, die sich ergeben haben, in

Gesprächen einen rechten Weg zu finden, der für alle tragbar ist.

Am 27. Januar konnte ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern (Dienstzeit

vom 27.01.1943 bis 31.12.1983, Arbeitszeit vom 01.06.1946 bis 31.12.1983).

In einer kleinen Feierstunde im Amtshaus überreichte mir Stadtdirektor Dr.

Wellmann die Ehrenurkunde. Nach Dienstschluss fand eine kleine Feier im

Gerätehaus statt, zu der ich alle Kameraden der Wache und alle Mitarbeiter

des Ordnungsamtes eingeladen hatte. Kamerad H. W. Klaucke würdigte in

einer kleinen Rede meine "Verdienste". Stadtbrandmeister Werner Branscheidt

fand ebenfalls lobende Worte für meine in 40-jährige Zugehörigkeit zur

Feuerwehr geleistete Arbeit. (Udo Heßmer war zu dieser Zeit in Urlaub)

Am 31.12.1983 endet meine Dienstzeit in der Feuer- und Rettungswache.

Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass sich ein anderer Kamerad der Wache

finden wird, das nun einmal Begonnene weiterzuführen und für die

Nachwelt zu erhalten.

Plettenberg, im Dezember 1983 Helmut Groß

|