Quelle: Festschrift vom September 1986, 13 S. DIN A4, Autor: Johannes Bönsch - Privatarchiv Horst Hassel

(mit Bildergänzungen aus dem Archiv H. Hassel)

Volkshochschule in Plettenberg

Von den Anfängen bis heute

Betrachtungen anläßlich des 10jährigen Geburtstages des Zweckverbandes Volkshochschule

Lennetal

Der 10jährige Geburtstag der Volkshochschule Lennetal soll Anlaß sein, einmal auf die Anfänge der

Volkshochschule zu blicken und ihr Wachsen bis in unsere Zeit zu verfolgen. Und für Plettenberg gilt:

die Entwicklung ist aufregend genug. Wer weiß schon, daß hier die VHS eigentlich dreimal gegründet

worden ist? Doch der Reihe nach.

Für uns heute ist es kaum glaubhaft, daß noch um die Jahrhundertwende die etablierte geisteswissenschaftliche

Pädagogik in dem Denken verhaftet war, daß "Erziehung mit der Erwachsenheit ihr notwendiges Ende"

gefunden habe. So war es nur unter großen Widerständen möglich, in die Normen der damaligen Lebensgestaltung

einzudringen und im Jahre 1896 erstmals "volkstümliche Hochschulkurse" an der Universität Jena einzurichten.

Erst in der Folge der Jugendbewegung entdeckte die Pädagogik die Erwachsenenbildung, und die

Volkshochschule begann ihre eigentliche Breitenwirkung nach dem 1. Weltkrieg.

Was sie einzig rechtfertigte war, "daß sie Menschenbildung im wahrsten Sinne" betreibe. Die Kernfächer enthielten

durchweg geschichtliche, philosophische, religiöse oder auch naturwissenschaftliche Themen, die letztlich darauf

zielten, den Sinn des Seins zu ergründen. Ein Zeitgenosse formulierte es so: "Sinn der Volkshochschule kann nur

der sein: Erlösung des Einzelnen aus der Masse, Erziehung zur dienenden Persönlichkeit."

Was hat er damit gemeint? Nun, gemeint war die 'eigentliche' Aufgabe, die hohe Schule zum schwer zu definierenden

'wahren Menschtum'. Gemeint war nicht die Wissensbildung oder Häufung von Stoffwissen im Sinne von

'Wissen ist Macht'. Der Begriff Masse ist zu erklären. Mit Anbruch des Massenzeitalters wurde er sozialpsychologisch

von Denkern der Zeit - Ortega y Gasset, Le Bon, Aich - definiert. Ihre faszinierenden Erkenntnisse haben bis heute

nichts von ihrer Aktualität verloren, sie sind bestimmend seither für die Entwicklung von Gesellschaft.

Wann ist Masse? Masse ist, wenn und wo dem Menschen die Entfaltung der individuellen Seele in ihrer sittlichen

Verantwortung vorenthalten wird. Masse ist instinktgegebenes, materialistisches Wollen und Handeln, ist zerstörte

und verlorene Menschenwürde.

Welch ein Anspruch, welch ein Ziel der VHS damals: Erlösung des Einzelnen zur dienenden Persönlichkeit!

Gilt das heute auch noch, und wie ist es mit ihrer Einlösung bestellt? Aufschlußreich zur Frage der 'Merkmale' von

Bildung heute ist das Ergebnis einer Repräsentativumfrage des Institutes für Demoskopie Allensbach vom

Oktober 1985. In der Meinung von 2.110 befragten Bundesbürgern entsteht dabei folgende Rangfolge:

1. Breites Wissen (85 %)

2. Häufige Lektüre (54 %)

3. Sprachliche Ausdrucksfähigkeit (53 %)

4. Großes berufliches Fachwissen (46 %)

5. Gute Manieren (45 %)

6. Interesse für Politik (41 %)

7. Kenntnisse der Geschichte (39 %)

.

.

Übrigens sind 15 % der Befragten auch der Ansicht, daß der Besuch von Kursen der Volkshochschule als Merkmal

der Allgemeinbildung zu werten sei.

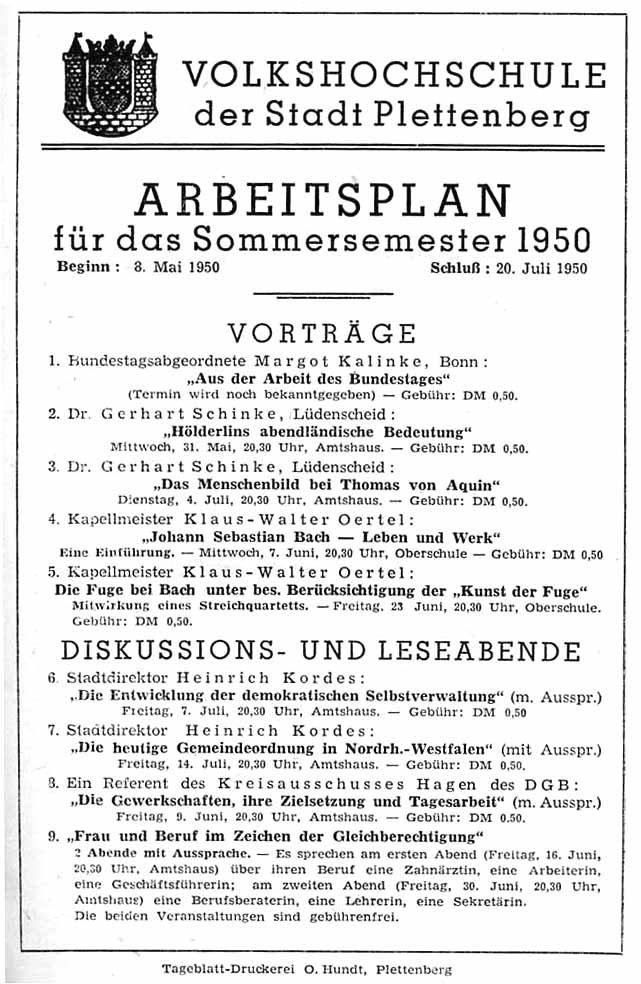

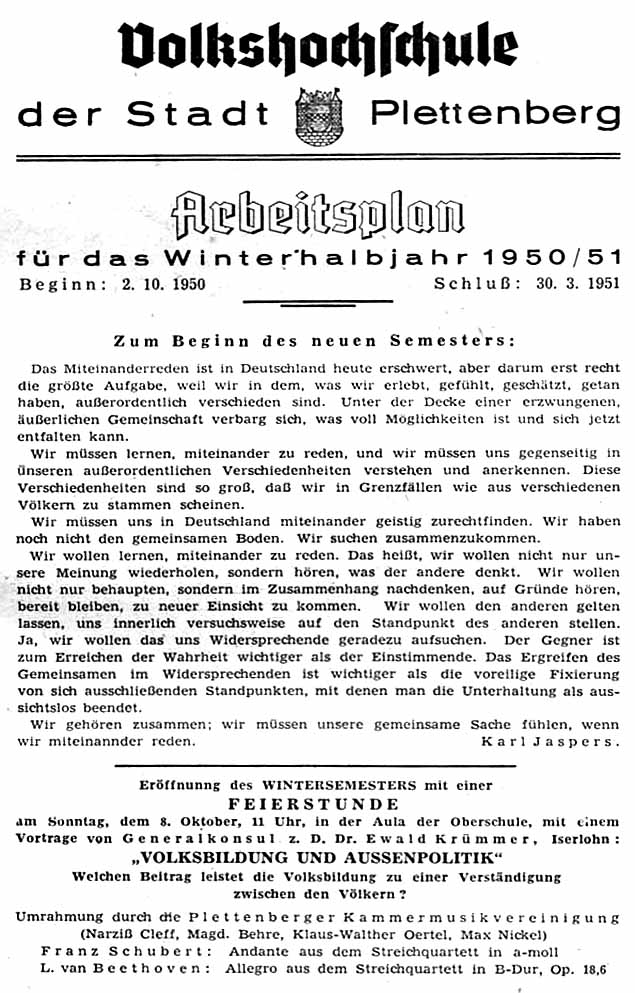

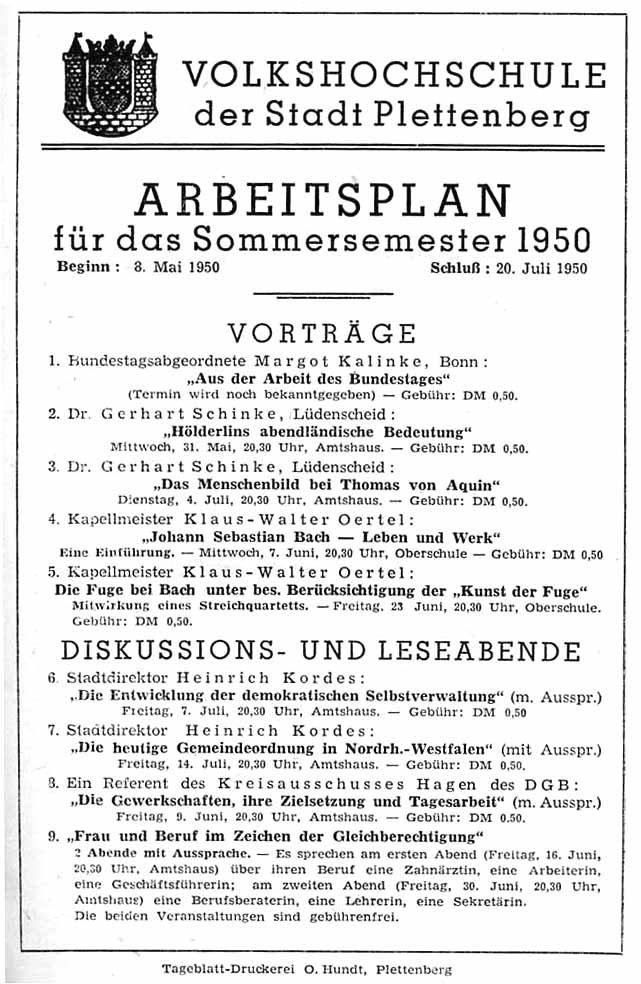

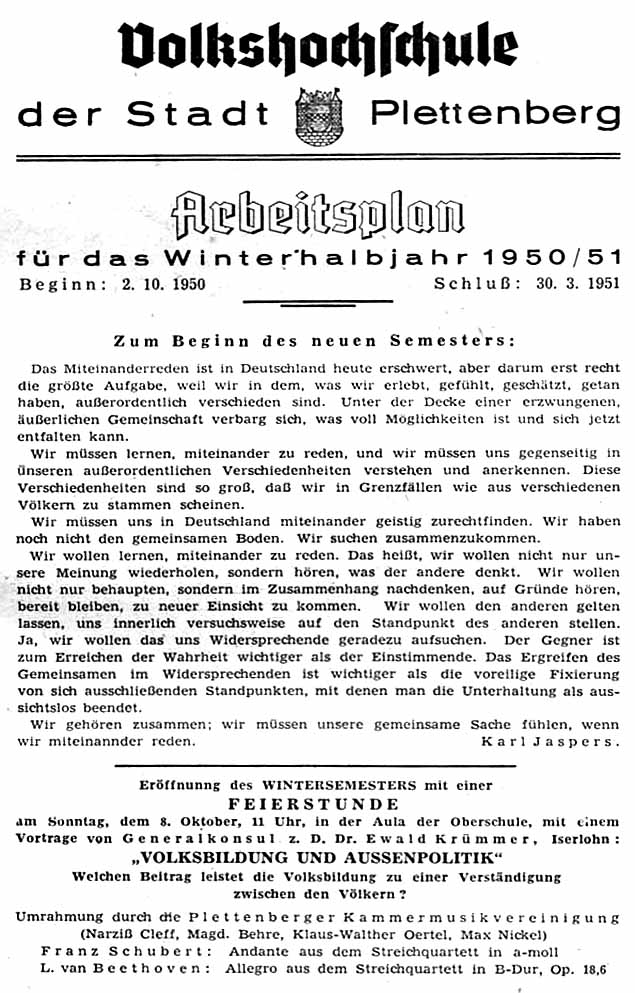

Die erste VHS in Plettenberg und ihr erster Arbeitsplan

Anknüpfend an die Entwicklung nach dem 1. Weltkrieg, geboren aus dem Geist der beginnenden Breitenwirkung

der Volkshochschulen heißt es laut Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 3. Dezember 1919: "Die

maßgebenden Körperschaften seien hierfür (für VHS) zu interessieren." Das Süderländer Tageblatt vom 10.01.1920

berichtet über die Gründung einer Volkshochschule:

|

"Die Mittwochabend abgehaltene öffentliche Versammlung, in der Herr Pfarrer Störmer über die

Volkshochschule sprach, war zahlreich besucht. Herr Beigeordneter Reinländer eröffnete die Versammlung.

Er dankte für den zahlreichen Besuch, gab seiner Freude Ausdruck, daß der Gedanke der Errichtung einer

Volkshochschule auf fruchtbaren Boden gefallen sei und bat die Lehrerschaft um tätige Mitarbeit . . .

Das erste Erfordernis für das Gelingen einer Volkshochschule sei, daß der Lehrer die richtige Persönlichkeit

darstelle. Er müsse das Volk lieben und an das Gute glauben. Seine Rede müsse fruchtbar sein. Er müsse

alle trockenen Ausführungen vermeiden und von dem vorzutragenden Stoff selbst so begeistert sein, daß

seine Begeisterung andere wieder mitfortrisse".

|

Weiter wird berichtet, daß Stadtverordneter Schnevoigt den Vorschlag von Pfarrer Störmer unterstützte und

meinte, daß "wenn Vertrauen für eine Volkshochschule vorhanden sei, sich eine solche wohl einrichten ließ".

Es meldeten sich die Herren Gymnasialdirektor Dr. Kreft, Pastor Müller, die Oberlehrer Richter und Dr. Fröhlich,

Beigeordneter Reinländer u. a. als Lehrer und genannter Stadtverordneter Schnevoigt als Lehrer und Lernender (!) an.

In einer Eingabe von Rechtsanwalt Dr. Schneider vom 13.01.1920 an den Magistrat der Stadt heißt es u. a.: "Was

wir wollen ist: denen, die nach der Volksschule sofort Brotarbeit beginnen mußten, Mittel und Wege zu zeigen,

sich auf einem ihnen liegenden Gebiet weiterzubilden. Wir wollen sie einführen in irgendein Gebiet des deutschen

Geistes, damit sie dann befähigt sind, sich in den Feierabendstunden selbst weiterzuhelfen. Darum planen wir

zunächst folgende Kurse:

1.) Geschichte unserer Heimat Plettenberg . . . - nicht in trockenen Jahreszahlen, sondern in plastischen Bildern . . .

und gemeinsamer Prüfung der Denkmäler . . . (Leiter Dr. Schneider)

2.) Einführung in die Physik und Chemie - nicht schul- sondern anschauungsmäßig durch Experimente . . .

(Leiter Gymnasialdirektor Dr. Kreft)

3.) Unsere plattdeutsche Sprache, ihre Literatur, ihre Schönheit (Leiter Regierungsbaumeister Hinrichs)

4.) Wie sich unsere deutsche Muttersprache entwickelte (Leiter Dr. Fröhlich)

5.) Bau und Leben des menschlichen Körpers (Leiter Oberlehrer Richter)

Das ist also der erste Arbeitsplan der VHS Plettenberg. Wenn auch nur aus fünf Programmpunkten bestehend, gestattet

er uns in anrührend-verstehender Weise einen aufschlußreichen Blick in Wünsche und vermutete Bedürfnisse von

Teilnehmern und Kursleitern gleichermaßen. Wie könnte sich besser 'wahres Menschtum' dokumentieren, wenn schon

in der Ankündigung das Eingeständnis pädagogisch-didaktischer Problematik enthalten ist (s. 1. und 2.)?

Die 2. VHS Plettenberg

In den 20er Jahren wurden neben der Tätigkeit des Volksbildungsvereins (gegründet 1903), der später in die Plettenberger

Kunstgemeinde überging, segensreiche Kulturarbeit geleistet. Dann senkten sich die Schatten des 3. Reiches auch auf

Plettenberg. Ausschaltung aller demokratischen Parteien, der Gewerkschaften, der Kirchen, Zerschlagung und

Gleichschaltung leglicher Volksbildungsarbeit - die Verhöhnung von Liberalismus und Humanität: das waren die

Kennzeichen unserer jüngeren Geschichte. Es war durchaus konsequent, daß Volksbildung durch 'Kraft durch Freude'

ersetzt wurde. Hier war Masse, hier mußte Masse geformt werden durch Propaganda. Sie mußte geführt, nicht gebildet

werden. Um im Bilde einer kleinen Industriestadt zu bleiben, kann man es so ausdrücken: sie mußte gestanzt werden,

so daß Stück für Stück 'Einheitsmensch' herauskam aus einer Maschine. Das Ergebnis dieser Formungsarbeit durch

'Kraft durch Freude' und Partei war das politische, soziale und kulturelle Trümmerfeld von 1945. Wir wissen es alle.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Volkshochschule ein zweites Mal - unter maßgeblicher Beteiligung des Stadtdirektors

Heinrich Kordes - ins Leben gerufen, und zwar am 1. Februar 1948. Der Rahmen war ein sehr feierlicher. Im Stadttheater

sprachen sein Intendant Hans Reinhardt, der Stadtdirektor Kordes und Kulturdezernent Dr. Minster. Der 1. Vorsitzende

des bereits im Herbst 1919 ins Leben gerufenen Landesverbandes kommunaler Volkshochschulen, Dr. K. M. Krug, hielt

die Festansprache: "Vom Bildungsauftrag der Volkshochschule in der Gegenwart."

Das Stadttheater, Plettenbergs eigene Bühne, existierte übrigens vom November 1946 bis Februar 1949. Es kann als

der Höhepunkt Plettenberger "Theatergeschichte" angesehen werden. Am Rande dazu sei berichtet, daß diese wenn

auch nur kurze Zeit währende Tatsache dem heimischen Raum einen so verdienstvollen Kinderarzt wie begeisterten

Amateurmusiker Dr. Bakowsky gebracht hat. Als junger Arzt hat er nach dem Kriege für seine Niederlassung die

Wahl zwischen Plettenberg und einer anderen Region. Kollegen und Freunde, die es wissen mußten, rieten ihm:

"Geh' nach Plettenberg, es hat ein eigenes Theater!"

Auch das Musikleben der Stadt schlug mit ihm und seiner Frau, die passenderweise eine ausgebildete Pianistin war,

zwei Fliegen mit einer Klappe: Regelmäßig fanden Hauskonzerte statt, deren Spendenerlös zugunsten des

SOS-Kinderdorfes in Lüdenscheid in der Regel reichlich floß. Nicht selten griff bei diesen Gelegenheiten der

Doktor selbst zum Cello . . .

Studienfahrt der VHS 1951 ins Ruhrgebiet

Doch zurück zur VHS. Sie entwickelte sich mit ihren vier Außenstellen in Ohle, Pasel, Lettmecke und Landemert

zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. Dr. Minster informierte z. B. in einem Schreiben vom Dezember des

Jahres 1955:

|

". . . sie (die Außenstellenleiter) äußerten sich sehr befriedigt über die Aufgeschlossenheit

der Bevölkerung . . ."

An anderer Stelle wird die Bevölkerung als "zuverlässiger Teilnehmerkreis" lobend hervorgehoben,

der "Wert aufbauender Bildungspflege erkannt und gewürdigt".

|

Im gleichen Jahr erhielt die Volkshochschule Plettenberg die stattliche Anerkennung als Bildungswerk. Einige

Zahlen aus dieser Zeit mögen die Resonanz der Volkshochschule verdeutlichen. Die Gemeinschaftsform

des Filmklubs fand besondere Beachtung: die Durchschnittsbesucherzahl der drei Veranstaltungen betrug

190 (!). 21 Einzelvorträge, die viele Berühmtheiten nach Plettenberg brachten, sahen 1522 Teilnehmer, d. h.

pro Vortrag durchschnittlich über 70 Besucher; von Veranstaltungen, die in der Schützenhalle und in der Aula

des alten Gymnasiums mit über 250 Besuchern stattfanden, ganz zu schweigen. Ähnliche Vorhaben könnten

wir heute nur mit einem 'Es war einmal...-Seufzer' begleiten.

Natürlich gab es z. B. damals noch kein 'Volks'-Fernsehen ('Volks' im Sinne von Verbreitung in fast jedem Haushalt)

und kein so ausgeprägtes, breitgefächertes Kultur- und Freizeitangebot, aber auch nicht den Zwang, sich im

Berufsleben ständig mit neuen Technologien und wechselnden Lebensprozessen auseinandersetzen zu müssen.

Fortwährende Schwerpunktverlagerungen in den Anforderungen an Weiterbildung waren und sind die Folge.

Über sie wird noch zu sprechen sein.

Es lohnt sich, einen Blick in die "Einzeichnungslisten" zu werfen, in die sich die Teilnehmer persönlich eintragen

mußten, um "eine Übersicht zu gewinnen, für welche der geplanten Veranstaltungen genügend Interesse da ist".

Und es war da! Die erhaltenen Dokumente des Stadtarchivs beweisen es. Einige können in der Ausstellung

"Bürger stellen aus" während der "Plettenberger Woche 1986" im VHS-Saal am Umlauf besichtigt werden. Es ist

für uns heute nicht nur der Nostalgie wegen von besonderem Wert, den Hauch einer vergangenen Lebenswelt

spüren zu können, die an Jahren gemessen gar nicht so weit zurückliegt, an Veränderungen auf fast allen Gebieten

aber Jahrhunderte durchschritten zu haben scheint.

Die Themenpalette 'alter' Arbeitspläne und ihre Aufbereitung gewähren faszinierende Einblicke. Ein Beispiel soll

hier gegeben werden. In einem 'Aufruf' vom März 1951 "An alle Dorfbewohner!" (Landemert) finden wir folgende

sechs Veranstaltungen, deren Teilnehmerzahlen der "Einzeichnungsliste" entnommen und in Klammern angegeben

sind.

1. Heiterer Sing- und Leseabend (36 Teilnehmer)

2. Plattdeutscher Abend (30 Teilnehmer)

3. Unser heimischer Wald . . . (32 Teilnehmer)

4. Der § 218 in medizinischer Sicht - (Nur für Erwachsene) (!) (38 Teilnehmer)

5. Heiterer Leseabend mit Intendant a. D. H. Reinhardt (vom früheren Stadttheater Plettenberg) (35 Teilnehmer)

6. Aus dem Schriftum der Gegenwart (Besprechung neuer Bücher mit ausführlichen Leseproben, Lehrer Gödde)

(19 Teilnehmer)

Unter "Allgemeine Hinweise" lesen wir u. a.: "Niemand soll aus Geldmangel fernbleiben."

Die 3. Volkshochschule in Plettenberg

Der ZWECKVERBAND VOLKSHOCHSCHULE LENNETAL

Die Jahre der Nachkriegszeit sind auch in der VHS-Arbeit vom Einstellen auf die jeweiligen Erfordernisse und

Bedürfnisse der Bürger geprägt. Allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, daß in einer Demokratie eine moderne

Industriegesellschaft auf Dauer nur überlebensfähig ist, wenn sie ihren Bürgern die Chance zu lebenslangem Lernen

eröffnet. Einmal erworbene Qualifikationen sind keine festen Größen mehr, sie haben keinen unverlierbaren

'Reife'-Effekt. Das ist das eine. Es betrifft die Chancen zur Existenzsicherung und individuellen Lebensgestaltung.

Das andere ist, daß Antworten auf Fragen gefunden werden müssen, die mit technischem (manchmal fragwürdigem)

Fortschritt und in seiner Folge bedeutsamen, meist schwer überschaubaren sozialen Veränderungen zusammenhängen.

Die 'scheinbar außerhalb' des Einzelnen liegenden globalen Themen wie Umwelt, Dritte Welt und Friedenssicherung,

die ständig neue Orientierungen und Urteilsbildung verlangt, sind dabei noch nicht einmal genannt. So war es nur

logisch und konsequent, daß Weiterbildung auf eine finanziell gesicherte Grundlage gestellt wurde. Unser Land ging

hier mit gutem Beispiel voran.

Das am 01.01.1975 in Kraft getretene Weiterbildungsgesetz bestimmte den "Gesamtbereich der Weiterbildung zum

gleichberechtigten Teil des BIldungswesens" und begründete Weiterbildung als Pflichtaufgabe der Kommunen.

Die 'Landespflicht' ihrer finanziellen Förderung ist indes an Größen gekoppelt, die nach Einwohnerzahlen

gemessen werden. Und die kleinste Einheit war damals 40.000 Einwohner, eine Zahl, die im Märkischen Kreis nur

Lüdenscheid und Iserlohn 'eigene' Volkshochschulen in bisher gewachsenen Organisationsstrukturen beließ.

Übrigens schlug sich auch hier der politische Wille zahlreicher Verwaltungsreformen mit der äußerlichen Tendenz

vom 'Kleinen zum Großen' nieder.

Andere Beispiele sind die Kulturhäuser in den Mittelzentren, die mehrere Kommunen versorgenden Jugendmusikschulen,

die Zentralisierung der Stadtbüchereien . . .

Als 'innerliche' Tendenz könnte die durch das Weiterbildungsgesetz gefestigte Entwicklung zu mehr öffentlicher

Verantwortung gesehen werden. Die Volkshochschule hat sich in einem von Unübersichtlichkeit gekennzeichneten

Nebeneinander unzähliger Träger von Erwachsenenbildung als zentrale öffentliche Einrichtung durchgesetzt, die

es gerade als ihre Aufgabe ansieht, n i c h t im Dienste bestimmter Ideen und begrenzter Interessen zu wirken. So

gilt sie als ein Prototyp von Weiterbildung, dessen Charakteristika Offenheit ('zugänglich für jedermann') und

'Freiheit der Lehre' sind.

Die Gründung einer Volkshochschule, die ein neues Kapitel in der rund 30jährigen Nachkriegsgeschichte aufschlug

und zudem einen Abschied von rein kommunaler Selbstbestimmung der Erwachsenenbildung bedeutete, mußte

natürlich von Geburtswehen begleitet sein. Skepsis, Zweifel, Unsicherheiten und schließlich ein heißes Ringen quer

durch alle Fraktionen der politischen Gremien um die beste Lösung kennzeichneten die Situation. Damalige Presseauszüge

legen beredtes Zeugnis darüber ab:

|

". . . VHS Plettenberg nicht mehr unter städtischer Regie . . . , Wird Großräumigkeit die Erwachsenenbildung

effektvoller (Anm. d. Verfasser: gemeint war sicher effektiver!) machen? . . . , Dinge nicht über das Knie brechen

. . ., Ein bewährtes Team nimmt Abschied . . . , Da eine "Riesen-VHS" des gesamten Kreises fragwürdig sei, . . .

erscheine die "Lenneschiene" als die günstigste Lösung . . ."

|

|

Und zur 'Lenneschiene' in Form des Zweckverbandes VHS Lennetal kam es dann schließlich. Zusammengefaßt in ihm

sind Plettenberg, Werdohl, Neuenrade, Altena und Nachrodt-Wiblingwerde. Sie werden vom genannten Zweckverband

getragen, dessen Geschäftsstelle in Werdohl eingerichtet wurde. Oberstes Organ ist die Verbandsversammlung, in

die die drei größeren Städte je vier und die beiden kleineren je drei Vertreter entsenden. Sie werden vom Rat der jeweiligen

Kommune gewählt. Daneben gibt es noch die beiden Organe Verwaltungsrat und Verbandsvorsteher, der gleichzeitig

Dienstvorgesetzter der VHS-Mitarbeiter ist (zur Zeit der Stadtdirektor der Stadt Werdohl).

In Anbetracht der räumlichen Entfernungen im Lennetal wurden im Interesse eines ortsnahen Angebots in den 5 Kommunen

Bezirksstellen eingerichtet. Je ein hauptberuflicher pädagogischer Mitarbeiter (HPM) und eine Halbtagsangestellte

organisieren die Planung und Durchführung des örtlichen Programms. Insgesamt wird den Bürgern in folgenden

Sachbereichen ein Angebot unterbreitet:

- Berufliche und berufsfördernde Bildung

- Schulabschlüsse

- Betreuung von Telekolleg II und des jeweiligen Funkkollegs

- Lerntechniken

- Politik

- Erziehungsfragen

- Literatur/Musik

- Kaufmännisches Wissen

- Naturwissenschaften

- Sprachen

- Haushaltsführung

- Gesundheit

- Hobby/Freizeit

- Heimat- und Länderkunde und Studienfahrten

Nicht nur, daß den HPM dabei ein weiter Freiraum eingeräumt ist, weil sie, was die praktische Arbeit vor Ort betrifft, an

der Stelle der ehemaligen, wenn auch nur nebenamtlichen VHS-Leiter stehen, sondern ihre Arbeit profitiert darüber

hinaus von den Erfahrungen und Anregungen ihrer Kollegen. In regelmäßigen Abständen finden Besprechungen

gemeinsam mit dem VHS-Leiter statt, in denen Konzeptionen erarbeitet, Informationen weitergegeben und empfangen

werden. Die Notwendigkeit ergibt sich schon aus dem umfassenden oben genannten Aufgabenkatalog.

Die HPM und der VHS-Leiter, je Fachleiter für durch ihre Ausbildung bestimmte Sachbereiche, unterwerfen sich dabei

auch einer gewissen Selbstkontrolle, helfen die Austauschbarkeit der Dozenten des Verbandsgebietes erleichtern, und

das für die Weiterbildung so wichtige Kontaktenetz wird zwangsläufig dichter und fester. Die zentrale Geschäftsstelle

erledigt alle Arbeiten, die mit dem Haushalt und den Organen des Zweckverbandes, den Werkverträgen, Honoraren

und Teilnehmergebühren, Studienfahrten, der Organisation des inneren Dienstbetriebes in technischer und

wirtschaftlicher Hinsicht zu tun haben. Übrigens wurde wiederholt von Vertretern der Verbandsversammlung in der

Zwischenzeit öffentlich bestätigt, daß 'sich der Zweckverband bewährt habe'.

Zur Arbeit heute und Ausblicke in die Zukunft

Das Angebot ist größer geworden, um ein mehrfaches sogar. Aber viel wesentlicher ist, daß es vielfältiger ist, in seiner

Struktur inzwischen fast alle Lebensbereiche umfaßt. Für viele bleibt die Volkshochschule vielleicht nur ein Instrument

zum Ausfüllen fachlicher Lücken oder in der zeitweiligen Beschäftigung mit freundlichen Dingen, z. B. im kreativen

Bereich eine sympatische Nebensache. Aber für andere ist sie eine feste Größe in ihrem Leben, unter Umständen eine

weichenstellende für die Zukunft bei Schul- oder beruflichem Abschluß.

Für viele führt Volkshochschule - angefangen beim Sprachenlernen für eine Reise - zu neuen Eindrücken in fremde

Kulturen und Gesellschaften und schließlich zu vertiefter Beziehung zur eigenen Kultur, manchmal zu Selbstverwirklichung

im Selbermachen - z. B. Malen, Töpfern, Musizieren . . . Für viele wird VHS wichtig in bestimmten Lebensphasen, über

einen Gesprächskreis vielleicht ein besserer Vater, eine bessere Mutter zu werden, verständnisvoller mit Mitmenschen

umzugehen, das Bewußtsein zu gesunder Lebensweise zu ändern, das eigene Alter oder auch Krankheit anzunehmen,

um erfüllt weiterzuleben. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen zu den bestimmenden Themen unserer Zeit: Frieden, Abrüstung,

Ökologie, Energieversorgung, neue Technologien, Arbeitslosigkeit, Zusammenleben mit ausländischen Mitbürgern,

Lebensängste durch innere und äußere Erschütterungen . . .

Doch zurück zur Arbeit 'vor Ort'. Die Befürchtung zur Gründerzeit des Zweckverbandes, daß mit der Großräumigkeit des

Einzugsgebietes, mit dem Fehlen der vier 'Außenstellen' in drei Tälern die Teilnehmer Wege scheuen könnten, haben sich,

Gott sei Dank, nicht erfüllt. Das wird auch damit zusammenhängen, daß wir eine (auto-)mobile Gesellschaft geworden sind

und fast jeder Haushalt ein Telefon hat und damit 'Einziehungslisten' am Veranstaltungsort überflüssig geworden sind.

So sieht ja alles bestens aus - auf den ersten Blick! Doch nicht jeder hat ein Auto, und öffentliche Verkehrsmittel stellen

einen regelmäßigen Busverkehr in den Abendstunden ein, auch verfügt nicht jeder über ein Telefon oder eine Tageszeitung,

so daß eine Anmeldung, Kontaktaufnahme und Beratung in der VHS erschwert werden. Und das ist nur die eine Seite der

Medaille. Die andere ist, daß doch für viele Ausgrenzungen vom Angebot stattfinden. Und es sind besonders jene, für die

Volkshochschule vom Anspruch her da sein soll: für Bildungsbenachteiligte.

Nach einer Untersuchung zur Teilnehmerstruktur der VHS Lennetal hat sich herausgestellt, daß weniger als ein Viertel aller

Teilnehmer aus der Arbeiterschaft kommt. Das ist ein 'Zwischenergebnis' für die Zukunft, das nicht nur für die Mitarbeiter

der VHS eine Herausforderung sein muß. Eine weitere ist, daß Lernen für die Erwachsenen in der Tat in einer Ausnahmesituation

stattfindet, die darin besteht, daß es meist an erwachsenengemäßer Ausstattung, Mobilar, Medien und Räumlichkeiten, oft

auch an geeigneten Kursleitern fehlt. Inzwischen konnte vieles verbessert werden, und es wird, ja es muß weiterhin

Verbesserungen geben, denn schließlich wird die Arbeit auch der Volkshochschule danach beurteilt, was sie tut, und nicht

danach, was sie alles nicht tun kann.

Keinen Zweifel gibt es jedenfalls darüber, daß Weiterbildung immer mehr ein selbstverständlicher Bestandteil der Erwachsenenrolle

sein wird. Als 'Zukunftsmusik' zeichnen sich dabei Stichworte ab wie weiter Zielgruppenarbeit für Bildungsbenachteiligte,

Zusammenarbeit mit Hochschulen, Fernstudienprogramme, Bildungsurlaub, Beteiligung an Umschulungsmaßnahmen, zweiter

Bildungsweg, die Rolle der Kommunikationstechnik, VHS als Stätte der Orientierung, wo der einzelne vielleicht seinen Platz,

seine Aufgabe, seine Notwendigkeit zum Engagement entdeckt . . . Über allem und allen wird das Bemühen um den Menschen

stehen müssen, das Bemühen, allen Kreisen der Bevölkerung zu dienen, unabhängig von gesellschaftlichen Schichten und

Bekenntnissen.

J. B., 9/1986

|

zurück

|