(HH) Infolge der Sprengung der Mauer der Möhnetalsperre - durch den Abwurf von

Spezialtorpedos durch die englische Luftwaffe - in der Nacht vom 16. auf den

17. Mai 1943 wurden auch in Plettenberg Überlegungen angestellt, welche

Auswirkungen eine Bombardierung der Oestertalsperrenmauer auf das unterhalb

liegende Stadtgebiet haben würde. An der Lenne rechnete man mit einer Fluthöhe

von bis zu 4 Metern. Die Innenstadt wäre also völlig überflutet, die meist aus

Holzfachwerk und Lehm gebauten Häuser komplett weggeschwemmt worden. Obwohl

die Flutwelle sicherlich alles mitgerissen hätte, glaubte man, das Wehr der Firma

Brockhaus-Söhne könnte ein Hindernis sein. Deshalb prüfte man, welche Stellung

der Schütze des Wehres - Schütze unten, halb gezogen, Schütz hochgezogen - den

Wassermassen und dem Treibgut den geringsten Widerstand bieten würde.

Hier ein Auszug aus einer der damaligen Überlegungen:

Abschrift, Plettenberg, den 31. Mai 1943, Signatur C I 1698

(drei Seiten, A 4 maschinengeschrieben, Archiv Dirk Thomee)

Niederschrift über die Beobachtungen bei der Öffnung des Wehres der Firma

Brockhaus Söhne in Plettenberg-Bhf. zur Verhütung von Hochwasserkatastrophen.

Auf Veranlassung des Bürgermeisters der Stadt Plettenberg wurde

mit dem Inhaber der Firma Brockhaus Söhne, Herrn Brockhaus, vereinbart, dass

am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr das Schützenwehr gezogen und festgestellt

werden soll, wie sich das Wasser unterhalb des Wehres auswirkt und in welcher

Zeit das Heben der Schütze erfolgen kann, um bei einer Talsperrenkatastrophe

das Öffnen der Schütze schnell und sicher zu ermöglichen.

Es waren erschienen:

1) Für die Behörde: Bürgermeister Brüggemann, Stadtbaumeister Schulte,

Polizeileutnant Merz

2) Für die Firma: Fabrikant Hermann Brockhaus, Elektro-Inst. Köster,

Turbinenwärter May

sowie 24 Mann des Einsatztrupps der TN [Technische Nothilfe] mit dem

Standortführer Kalheber.

Zur Klarlegung der Verhältnisse wird voerst folgendes erwähnt:

Das Wehr der Firma Brockhaus Söhne in Plettenberg-Bhf. besteht aus

6 Flutöffnungen und zwar von links nach rechts gezählt:

Öffnung 1 und 2 je 6,00 Meter breit mit einer Sohle auf 201,50 Meter über NN;

Öffnung 3 und 4 je 12,00 Meter breit mit einer Sohle auf 200,20 Meter über NN;

Öffnung 5 ist 6,00 Meter breit mit einer Sohle auf 200,20 Meter über NN;

Öffnung 6 ist 6,00 Meter breit mit einer Sohle auf 201,50 über NN.

Ob. Kante Wehr liegt auf 203,14 NN. Demnach sind die mittleren Schütze 1,30 Meter

höher als die äußeren. Die Schütze 3, 4 und 5 können vom Werk aus durch den mittels

Turbinen erzeugten Strom elektrisch gehoben werden, während die übrigen mit der

Hand hochgedreht werden müssen.

Die Mannschaft der TN wurde auf die einzelnen Wehröffnungen zum Hochdrehen der

Schütze verteilt. Um 17.15 Uhr wurde vom Wehr aus dem Turbinenwärter ein Signal

zum Einsetzen des Motors gegeben, der die Schütze 3, 4 und 5 hochdreht. Zur

gleichen Zeit begann die Mannschaft die drei Seitenschütze hochzudrehen. Nach

5 Minuten Drehzeit waren die mittleren großen Schütze flutfrei. Nach 8 1/2

Minuten setzte bereits die Turbine und damit der Motor aus. Die elektrisch

gehobenen Schütze waren aber erst bis zur Hälfte hochgedreht.

Um 17.27 Uhr, also nach 12 Minuten, war das Stauwasser abgelaufen. Die Mannschaften

mussten nun mit einer Handkurbel die Schütze hochdrehen.

Beim Ansetzen der Kurbel stellte sich heraus, dass die Kurbel nicht herumgedreht

werden konnte, weil eine eiserne Schutzklappe des Getriebes hinderte. Nach der

Beseitigung des Hindernisses wurde beim Drehen des Schützes 3 festgestellt,

dass die Kupplung mit dem elektrischen Antrieb nicht gelöst werden konnte, ferner

dass die Auskupplungsstange beim Drehen der Kurbel hinderlich ist.

Mit allen Kräften versuchte die Mannschaft die mittleren Schütze hochzudrehen.

Trotz aller Anstrengungen war [k]eine Hubleistung feststellbar. Ein weiteres Übel

wurde darin erblickt, dass der Griff der Kurbelstange nur so lang war, dass eben

drei Fäuste anfassen konnten, nicht aber 4 oder 5. Die Aussparung des Betons für

die Kurbel war zu eng, um beim Drehen die ganze Kubellänge ausnutzen zu können.

Um 17.35 Uhr waren die Schütze 2, 5 und 6 hochgedreht, also innerhalb 20 Minuten.

Das Schütz 1 war so schwer zu drehen, dass ein volles Heben nicht erfolgte.

Nachdem festgestellt wurde, dass das Hochdrehen der großen Schütze nur sehr langsam

und mit großer Kraftanstrengung möglich war, musste von dem weiteren Heben abgesehen

werden.

Der Stadtbaumeister hatte Veranlassung genommen, die Flut bei den Wehren des Ohler

Eisenwerkes in Ohle und in Elhausen beobachten zu lassen. Die erste Welle überfloss

das Wehr in Ohle, das ca. 1.300 Meter unterhalb liegt, nach 7 Minuten und erreichte

nach 12 Minuten den höchsten Stand von 0,30 Meter Wehrüberflutung.

Die erste Welle wurde nach 17 Minuten am Wehr in Elhausen, dass ca. 4.000 Meter

unterhalb des Wehres Brockhaus liegt, beobachtet. Der Wasserstand erhob sich dort

nur noch um 2 Zentimeter. Die gesamte Wassermenge des Staus Brockhaus wird auf

ungefähr 20.000 Kubikmeter geschätzt.

Bei einer Talsperrenkatastrophe würde von der Oestersperre die erste Welle

vielleicht in 12 bis 15 Minuten und von der Listersperre vielleicht in 60 bis

70 Minuten am Wehr Brockhaus sein. In dieser Zeit muss das ganze Wehr geöffnet

sein, um nicht für die Ortsteile Böddinghausen und Bredde noch eine weit

größere Gefahr zu verursachen als schon besteht. Wenn die Schütze bis zum

Höchststand gezogen sind, liegt die unterkante auf 204,68 über NN, also ist

nur in der Mitte eine Fluttiefe von 4,48 Meter vorhanden.

Die Beobachtungen beim Hochwasser im November 1940 haben gezeigt, dass die

Flut die Schütze ca. 10 bis 15 Zentimeter hoch berührten, so dass bei einer

Talsperrenkatastrophe mit einem höherem Wasser ein Rückstau immer erfolgt

und dadurch eine ernste Bedrohung der anliegenden Wohnstätten und Werke

eintritt.

Es muss deshalb dafür gesorgt werden, dass wenigstens das Wehr bei der

Ankunft der Flut hoch ist, damit die Auswirkungen auf das geringste Maß

herabgesetzt werden.

Der Stadtbaumeister brachte in Vorschlag, das Heben der Schütze durch

elektrischen Strom erfolgen zu lassen und zwar derart, dass, wenn die

Turbinenkraft versagt, ein durch Akkumulatoren-Batterie gespeister Motor

unabhängig vom Werk das Heben fortsetzt.

Ein weiterer Vorschlag, einen Benzinmotor anzubringen, wurde erörtert. Bei

letzterem wurden hinsichtlich der Beschaffung von Brennstoff und der

Betriebssicherheit Bedenken erhoben.

Herr Brockhaus brachte zum Schluss der Übung zum Ausdruck, dass er bemüht

sein wolle, auf dem schnellsten Wege die ihm bisher unbekannten Mängel

beseitigen zu lassen. Zur weiteren Untersuchung der Möglichkeiten, die

Schütze elektrisch oder auf eine andere selbsttätige Art und Weise zu heben,

soll das erforderliche sofort veranlasst werden.

Abschrift - Plettenberg, 15.6.1943 (eine Seite, A 4 maschinengeschrieben, Archiv Dirk Thomee)

Was, wenn die Oestertalsperrenmauer bricht?

Auswirkung der Wehranlage Brockhaus-Söhne bei einer Hochwasserkatastrophe

Zu der Frage, ob das Heben der Schütze des Wehres der Firma Brockhaus-Söhne

in Plettenberg-Bhf. überhaupt ratsam ist, wenn das Heben nur bis zur halben

Höhe erfolgen kann, wird wie folgt Stellung genommen:

Kommt die Flutwelle von der Oestertalsperre, die durch das starke Gefälle

und die geringe Durchflussbreite des Tales eine sehr große Geschwindigkeit

haben wird, in einer Höhe bis zu 4 Meter an, tritt bei einem vollkommen

geöffneten Wehr vermutlich kein wesentlicher Rückstau durch das Wehr ein,

weil die Hauptschütze 4,48 Meter höher als die Sohle stehen.

Anders ist es jedoch, wenn die Schütze nur bis zur halben Höhe gezogen werden.

Eine Flutwelle von 4 Meter Höhe wird dann um die Höhe der Schütze höher

gestaut, so dass die Flut sofort die Dämme überströmt. Ferner werden sich die

Schwimmstoffe, Balken, Bretter, Bäume usw. wahrscheinlich sofort am Wehr

festsetzen. In einem derartigen Fall ist es zweckmäßig, die Schütze überhaupt

nicht zu ziehen. Die Gefahr des Festsetzens der Schwimmstoffe ist dann nicht

so groß. Es tritt jedoch ein größerer Stau ein.

Wenn jedoch eine noch weit höhere Flutwelle am Wehr ankommt, wird das Wehr

ein gewaltiges Hindernis bilden, das eine gewaltige zerstörende Überflutung

der anliegenden Ortsteile verursacht. Sind dann die Schütze ganz hochgezogen,

wird durch den Wasserdruck eine wesentlich größere Menge Wasser abgeführt

werden können. Die Überschwemmung ist jedenfalls geringer. Die Schütze in

halber Höhe werden vermutlich das größte Hindernis darstellen.

Stadtbaumeister

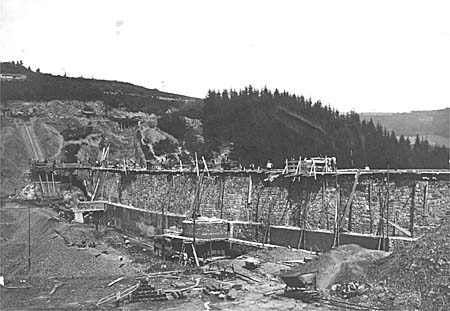

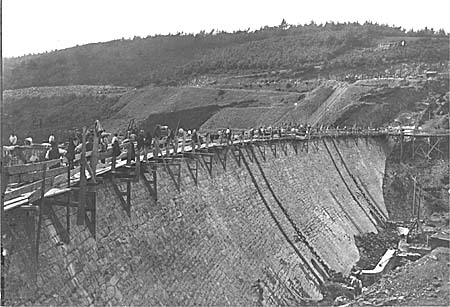

Im Juni 1906 werden immer neue Tagesrekorde bei der Verarbeitung von

Mauerwerk gemeldet. Die Sperrmauer wächst rasant.

Im Juni 1906 werden immer neue Tagesrekorde bei der Verarbeitung von

Mauerwerk gemeldet. Die Sperrmauer wächst rasant.