|

Familie und Firma Seissenschmidt

Bereits in einer alten Urkunde des Boeler Hospital-Gutes aus dem

Jahre 1600 ist ein "Willem" aus der Familie Seissenschmidt erwähnt.

In der Folgezeit erscheinen in den Annalen immer häufiger

Mitglieder dieser Familie, nis sie etwa in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

die breiteste Streuung bzw. Verästelung erfahren hat. Dann tritt

die Familie immer weniger auf, heute sind Familien dieses Namens nicht

mehr in Plettenberg vertreten.

Obwohl, wie der Name besagt, der Stammvater dieses Geschlechts sich

mit der Sensenschmiederei befasst hatte, und dies sicher so intensiv,

dass ihm sein Beruf zum Familiennamen wurde, ist seit dem 30-jährigen

Kriege kein Sensenschmied mehr mit diesem Namen benannt. Fast

ausnahmslos waren die letzten Seissenschmidt-Familien Tuchmacher.

Der erste in der lückenlosen Stammfolge dieser Familie auftretende

Stephan Seissenschmidt war Küster der lutherischen Kirchengemeinde

und befasste sich außerdem mit der Tuchweberei. Unmittelbar nach

Beendigung des 30-jährigen Krieges, 1648, gründete er mit 17 anderen

Tuchmachern das Amt bzw. die Zunft der Plettenberger Tuchmacher.

Das Stammhaus der Familie Seissenschmidt ging im Stadtbrand 1725

völlig unter. An gleicher Stelle geschah in unveränderter Form

der Wiederaufbau. Weil das Haus in einem krummen Bogen der alten

Stadtmauer am Untertor lag, hatte es den Namen "In den Müren". Die

letzten Seissenschmidts, die das Haus bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts

bewohnten, hatten den Beinamen "in den Müren", meist unter

Auslassung des Familiennamens Seissenschmidt.

Doch ein Blick zurück auf die Anfänge der unternehmerischen Tätigkeit

der Familienmitglieder Seissenschmidt: Zwischen 1783 und 1788 kam die Familie Seißenschmidt in den

Besitz des Hauses Nr. 104 (IX/218), jetzt Westhelle, Wilhelmstraße.

Das Haus war sehr lange der Familie Wolff zu eigen. 1758 besaß

es der Sensenschmied und Kaufmann Joh. Christoph Wolff, 1783 dessen

Sohn, der Sensenschmied Christoph Diederich Wolff. Der erste

Besitzer aus der Familie Seissenschmidt war 1788 Joh. Christoph

Seissenschmidt. 1809 hatte es bereits Adam Seissenschmidt geerbt.

Nach dem Ableben der Eheleute Adam Seissenschmidt kam der

Tuchfabrikant Hermann Bernhard Seissenschmidt in den Besitz des

Hauses. Die gerichtliche Übereignung ist am 17.05.1832 vermerkt.

Nach dessen Tod wurde entsprechend einem im Jahre 1856 aufgestellten

Testament die Witwe H. B. Seissenschmidt geb. Wilhelmine Dunkel im

Jahre 1860 als Besitzerin vermerkt. 11 Jahre später erhielten die

beiden Söhne Wilhelm und Carl Seissenschmidt gegen Leibzucht und

Abfindung ihrer Schwestern das Haus.

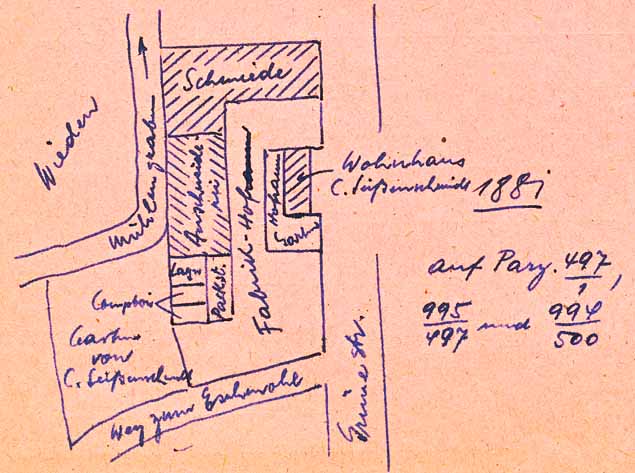

1881 beantragte er die Genehmigung zum Anbau an der Hinterseite

des Hauses, die auch erteilt wurde. Mit dem verhältnismäßig großen

Anbau wurde sofort begonnen. Und es dauerte nur einige Monate und

das Richtfest konnte gefeiert werden. Sein Bruder Carl hatte inzwischen

auf dem Fabrikhof an der Grünestraße ein Wohnhaus gebaut. An der

Südseite war ein geräumiger Garten. Aber die unmittelbare Nähe der

tagein tagaus dröhnenden Hämmer behagte ihm nicht. Er brauchte am

Feierabend Ruhe. Beim Gang der schweren Hämmer klirrte das Geschirr

in den Schränken. Immer schwerere Maschinen wurden angeschafft, bis

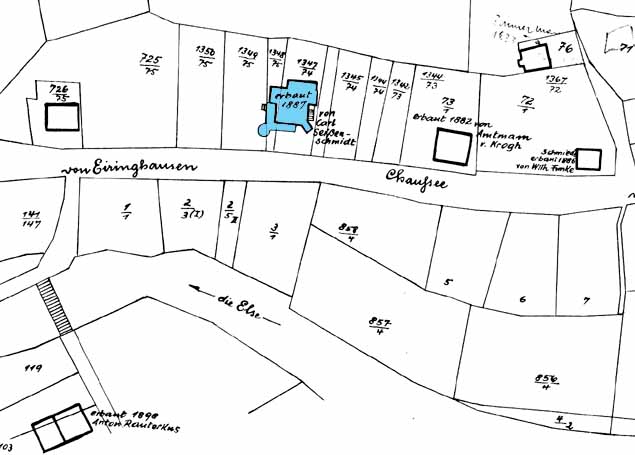

Carl 1887 kurz entschlossen den Iserlohner Architekten Otto Leppin

mit dem Entwurf eines neuen Wohnhauses an der Bahnhofstraße

beauftragte. Mit dem Bau wurde sofort begonnen.

Durch den geplanten Anbau musste der Teich bei der Oester verschwinden

und der Mühlengraben verengt werden. Trockene Böschungsmauern wurden

errichtet. Müller Dunkel war einverstanden. Entschädigung für die

Benutzung des Wiedens für die Heranschaffung des Baumaterials wurde

gezahlt.

Die beiden Firmeninhaber wurden mit der Zeit uneins und schließlich

kam es zum Bruch. Schmalenbach verkaufte im Jahre 1844 seine ideelle

Hälfte am Fabrikgebäude und dem daran liegenden Baumhof sowie der im

Fabrikgebäude befindlichen Fabrikgerätschaften an den Plettenberger

Kaufmann P. D. Wever. Obwohl das Verkaufsrecht vertraglich so geregelt

war, dass jede der beiden Parteien gleichberechtigt war, d. h., wenn

einer verzichtete, das Verkaufsrecht auf den anderen überging, ließ

Seissenschmidt diesen Verkauf geschehen. Nur räumte er bei abermaligem

Verkauf für sich das Vorkaufsrecht wieder ein. Investiert wurde allerdings

nun weiter nichts, denn dazu war die allgemeine Wirtschaftslage zu

schlecht geworden.

Inzwischen war zwischen Nürnberg und Fürth die erste Eisenbahn in

Deutschland gebaut worden, und schon bald nach der Einweihung dieser

Bahn wurde der Wunsch allerorten laut, auch über eine solche Bahn oder

ein ähnliches Verkehrsmittel verfügen zu können. Besonders in stark

konzentrierten Gewerbegebieten wie z. B. Wuppertal, Ennepetal, Hagen

und Dortmund bildeten sich Komitees, die solche Projekte vorbereiteten.

Von einer deutschen Industrie von Eisenbahnbedarfsartikeln war zu jener

Zeit überhaupt noch keine Rede. Aber bald erwachte, speziell in Westfalen,

deutscher Gewerbefleiß zu eigenem Schaffen auf diesem Gebiete. So begann

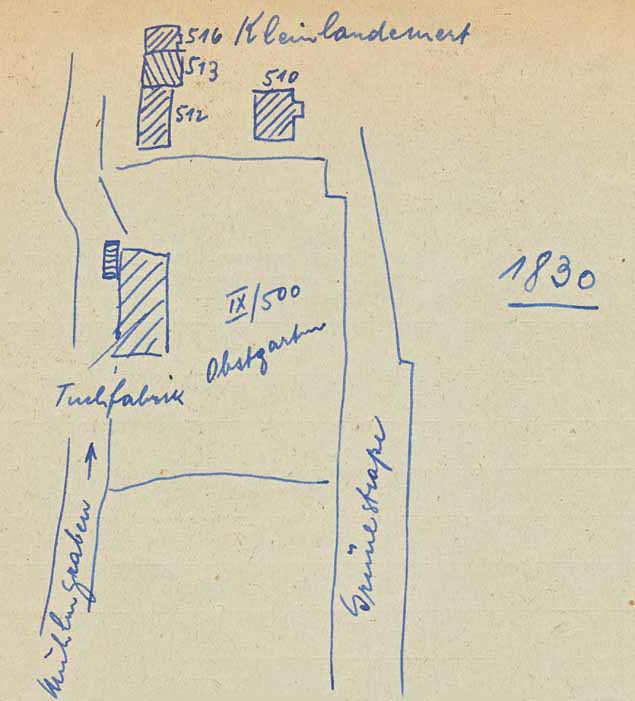

auch Hermann Bernhard Seissenschmidt, zunächst nur in seiner bescheidenen

Fabrikhälfte zwischen Grünestraße und Wieden, im Oktober 1846 mit der

Produktion von Schwellenschrauben, Unterlegplatten, Waggonbeschlagteilen

etc..

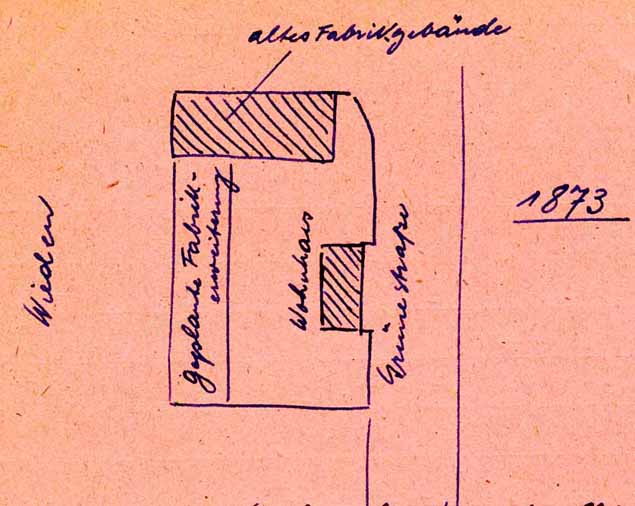

Im Jahre 1852 ging P. D. Wevers Anteil durch Verkauf an D. W. Schulte

über, wogegen aber Hermann Bernhard Seissenschmidt sein vertragliches

Voraufsrecht geltend machte und in den Kaufvertrag eintrat. Abermals sah

er sich vor eine schwere Aufgabe gestellt. Die Finanzierung machte

Schwierigkeiten. Der Firmeninhaber nahm schließlich Verbindung zu einem

Kölner Bankhaus auf und damit neue Kapitalien unter Verpfändung eines

Teils seiner Liegenschaften auf. Dann wurde die ganze Fabrikanlage

vergrößert und die Schmiedeanlage erweitert. Der Wasserantrieb wurde

verbessert bzw. erneuert. Weitere Ambosse wurden angeschafft und

schließlich kamen kleine Fallhämmer hinzu, die damals noch von Hand gezogen

wurden. Gleichzeitig wurden auch viele Versuche angestellt, um ein

brauchbares Gewinde auf die verschiedenen Sorten Schrauben günstig

anbringen zu können. Als einer der ersten Plettenberger Firmeninhaber

stellte Seissenschmidt im Jahre 1858 bei der Regierung in Arnsberg

einen Antrag zum Aufstellen eines Dampfkessel und einer Dampfmaschine...

|