|

Quelle: Alte Dorfschule

Pasel, Güter in Pasel - Inventarien, von Friedrich Kampmann

Seit dem 13.Jahrhundert sind Rechte des 1174 gegründeten Klosters Oelinghausen

(Gemeinde Holzen, Kreis Arnsberg) in Pasel nachzuweisen. Nach einem alten

Einkünfteverzeichnis aus dem Jahre 1280 wurden für dieses Kloster Leistungen

von sechs Paseler Bauern beansprucht. Das Oelinghauser Kloster wurde insbesondere

von den Arnsberger Grafen gefördert. Es erhielt von ihnen im Laufe des 13. und

14. Jahrhunderts in Pasel umfangreiche Lehen. Aber der Arnsberger Lehensbesitz

in Pasel ist dann nach und nach durch Verkauf und Verdunkelung verschwunden,

zumal das alte Grafenhaus 1368 ausgestorben ist.

Der Rechtsnachfolger der Grafen von Arnsberg, das Erzbistum Köln, machte nach

1560 Rechte auf drei Paseler Höfe am Fuße des Ruthenberges geltend. Die übrigen

Paseler Güter waren damals schon im Besitz der Familie von Plettenberg zum

Schwarzenberg und begründeten damit ihre dominierende Stellung in Pasel. Sie

erweiterte im Laufe der Jahre noch ihre Rechte durch Ankauf weiterer Paseler

Güter, zum Teil aus zweiter und dritter Hand über die Lenhauser Familie von Lenink.

Rutger von Lenhausen erwarb am 20 01.1370 von Arnsberg u.a. einen "koyten in

dem dorpe to Palsole und dey hoyve tho Palsole, dair Rutger oppe sittet, unde

allet, dat wy in der Grudenne hebbet myt al deine rechte, dat disse vurg.

Gude hebbet in dey marke tho Lenhusen myt al yren slachte nutten und myt

al yren thobehoringen ..."

Die folgenden Jahrhunderte sind mit Bezug auf den Kemperschen Hof quellenarm, so dass für diesen Zeitraum wesentliche Unterlagen fehlen. Wir wissen lediglich, dass 1557 ein Herman Kemper und 1663 ein Peter Kemper das Gut verwalteten.

Interessant ist erst dann wieder eine Urkunde aus dem Jahre 1705, die sich im

Staatsarchiv Münster befindet. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung

der Güter in der Grafschaft Mark zu Steuerzwecken. Daraus geht für die "Paseler

Bauernschaft im Amt Plettenberg" hervor, dass die ganze Bauerschaft zehntbar

an den Drosten zu Plettenberg-Schwarzenberg ist. Henrich Kemper wird mit 22

Reichstalern Steuer veranlagt. Bereits bei der Markenteilung im Jahre 1821

bezeichneten sich die Paseler Bauern Conze, Nölle, Flügge, Meister und Rinke

als freie Eigentümer ihrer Bauernstellen. Bis auf Conze zahlten aber alle 1705

noch Pachtgelder. Es kann sich also bei ihnen nicht um Altfreie handeln. Vielmehr

ist anzunehmen, dass diese sich zwischen 1705 und 1821 freigekauft haben. Somit

steht fest, dass es in Pasel früher keine freien Bauern, sondern nur Pächter

gegeben hat. Davon waren drei bis vier lediglich Kötter, die von ihrer Hofesstelle

allein nicht leben konnten. Mit welchen Tätigkeiten die Kötter sonst noch ihren

Lebensunterhalt bestritten ist nicht bekannt. Wir wissen nur, dass der Paseler Kötter Rinke

sich im Jahre 1778 als Grobschmied betätigte.

Herkunft der heutigen Familie Kirchhoff in Pasel: Ein stattlicher Hof in Pasel ist das seit dem Mittelal ter bestehende bäuerliche Anwesen der heutigen Familie Kirchhoff. Die Hofesgeschichte weist aus, dass der Notname Kemper auf die Vorbesitzer der heutigen Hofinhaber Kirchhoff zurückgeht. Am 17.03.1359 veräuß erte Johan von Bilstein an Gerhard von Plettenberg das Eigentum u. a. an dem Zehnten zu Pailsoile (Pasel). Dieser Besitz ist nach einer weiteren Urkunde im Jahre 1385 dem Gerd von Plettenberg vom Grafen Engelbert nach einem Streit bestätigt worden:

"dat gut tho palsole, den teynden tho palsole ind die vischerey tho

palsole."

Es ist einer Bestätigungsurkunde des Erzbischofs Friedrich von Köln zu entnehmen, dass die von Plettenberg aus ihren Paseler Lehen auch Stiftungen zugunsten der Burgkapelle auf dem Schwarzenberg vorgenommen haben. Danach hat der verstorbene Ritter Gerhard von Plettenberg am 15.05.1388 aus "bona in Paylsol" hierfür eine Jahresrente von 18 Schillingen festgesetzt. Mit dieser amtlichen Urkunde beginnt der Nachweis der Geschichte des Kempershofes in Pasel, denn diese Abgabe, die zunächst an die Burgkapelle, seit dem 17. Jahrhundert an den reformierten Prediger in Plettenberg entrichtet worden war, lastete bis in

die Neuzeit hinein auf diesem Gut. In den kirchlichen Lagerbüchern des 17. und

18. Jahrhunderts ist nachzulesen, dass damals die Zahlungsverpflichtung ein 11/2

Reichstaler jährlich betrug. In der o.a. Urkunde von 1388 erscheint auch zum erstenmal der Namensträger Kemper im Plettenberger Raum: Theodericus dietus Kempere zu Frehlinghausen. Es ist unklar, wie der Name Kemper nach Pasel gekommen ist.

Der älteste, in den Kirchenbüchern nachweisbare Namensträger Kirchhoff in

Pasel ist Christoffel Kirchhoff (1710 bis 1783). Da es früher vielfach üblich war,

neugeborenen Söhnen den Vornamen des Großvaters zu geben, kann man davon

ausgehen, dass der in der Urkunde von 1705 erwähnte Stoffel Kerckhoff der Großvater

und der in einem Verzeichnis der Bauerngüter von Pasel aus dem Jahre 1708 genannte

Henrich Kerckhoff der Vater dieses Christoffel Kirchhoff ist.

Da das Kirchhoff'sche

Anwesen in Pasel um 1700 nur aus einem Haus bestand und früher auch nirgendwo erwähnt

worden ist, stammen die Namensträger also mit Sicherheit nicht von einer alten Paseler

Hofstelle, sondern sie sind an einem anderen Ort zu suchen. In den Registern von

1705 und 1708 aus dem Amt Plettenberg findet man 1705 einen Peter Kerchhoff in der

Himmelmerter Bauernschaft und einen Evert Kerchhoff in der Landemerter Bauernschaft.

1708 wird für Landemert kein Kirchhoff mehr genannt, in der Himmelmerter Bauernschaft

wohnt aber weiterhin ein Johenn Peter Kerkhoff. Er war damals ein angesehener Bürger,

denn er bekleidete 1734 das Amt eines Consistorialen in Plettenberg und war

Bauernschaftsvorsteher. Die Familie Kerkhoff zu Kückelheim in der Himmelmerter

Bauernschaft wird bereits 1651 genannt. So ist zu vermuten, dass von dieser Bauernstelle

im 17.Jahrhundert nachgeborene Söhne abgewandert sind und die Kotten zu Landemert

und zu Pasel begründet haben. Im 18. Jahrhundert finden man Kirchhoff auch auf dem 14 Malterscheid großen Gut der Bermbergs in der Blemeker Bauernschaft, dass 1705 noch Tönnes Bermberg innehatte. J.D.Kirchhoff, genannt Bermberg, lebte von 1691 bis 1775. Auf ihn gehen die zahlreichen Namensträger Kirchhoff im dortigen Raum zurück.

Es bleibt nun zu untersuchen, wie sich der Wechsel auf dem heutigen Kirchhoffs Gut

von der Familie Kemper auf die Familie Kirchhoff vollzogen hat. Henrich Kemper,

der vorletzte Namensträger auf dem Gut und bereits 1708 Bauer, war 1740 im

Plettenberger Consis torium. Die eingesessenen Bauerngeschlechter hatten auch

ihre festen Plätze in der Kirche. So saßen 1820 laut den älteren Nachrichten

von Kirchenvorständen in der dritten Manns-Trauerbank Nr.12 auf Platz 2 Kemper

von Pasel, etwas später gar auf Platz 1. Auch die übrigen Bankgenossen waren

Inhaber großer Bauerngüter. Die kirchliche Sitzordnung stellte in früheren Zeiten

zugleich auch eine soziale Ordnung dar. Der letzte Kemper auf dem Hof war

Christoph Kemper (1744 bis 1794). Über ihn gibt es bessere Überlieferungen als

über seine Vorgänger. Wesentliche Quelle ist der noch vorliegende Erbpachtvertrag

vom 27.03.1770.

Quelle: Heimatblätter des mittleren Lennegebietes, Nr. 20, Oktober 1926, im Archiv H. Hassel

Aus einem Verzeichnis der märkischen Bauerngüter aus dem Jahre 1705

1705 wurden die märkischen Güter in ein Verzeichnis eingetragen,

das von dem einzelnen Gute den damaligen Besitzer, die Größe des

Landes und der Wiesen, die darauf lastenden Pacht- und andere

Abgaben und endlich auch die Höhe der von dem Gute zu entrichtenden

Kontribution (Grundsteuer) enthält.

Paseler Bauerschaft

Unglücksfälle

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 19.03.1998

Pasel - Das ist morgen genau 70 Jahre her:

Plbg.-Pasel. Morgen vor 70 Jahren erlebte das Dorf Pasel eine

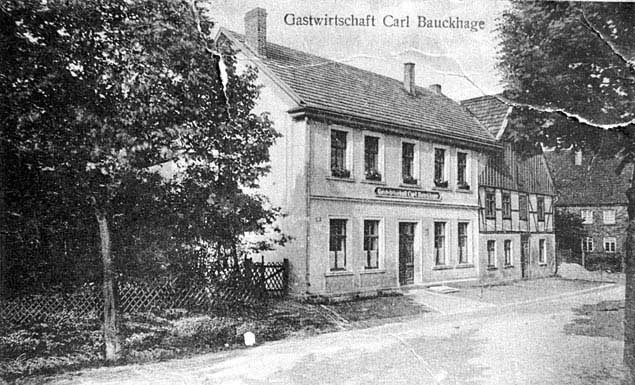

schreckliche Feuersbrunst. In der Gastwirtschaft Carl Bauckhage brach

ein Großbrand aus, der auf insgesamt fünf Häuser übersprang. Gnadenlos

raste die Feuerwalze. Unsere Leserin Christel Bauckhage-Bender stellte

uns freundlicherweise historische Fotos zur Verfügung. Die Heimatzeitung,

die 1928 natürlich noch als Mittagsnummer erschien, berichtete aktuell

von dem Großbrand. Die Darstellung aus der Heimatzeitung ist so packend,

dass sie bis heute nichts von ihrer Dramatik verloren hat.

ST vom 20. März 1928: Heute Morgen, kurz vor 8 Uhr, wurde unsere

Feuerwehr zu ernster Arbeit gerufen. Gleich die erste Nachricht von einem

Brande in Pasel ließ befürchten, dass es sich bei der Heranziehung der

Plettenberger Wehr wahrscheinlich um einen größeren Brand handele. Diese

böse Ahnung wurde nur zu bald durch die weitere Mitteilung, wonach in

Pasel fünf Wohnhäuser in hellen Flammen ständen, bestätigt.

Um schnellste Hilfe zu bringen, fuhr die hiesige Freiwillige Feuerwehr

mit dem Lastauto der Firma Rhiel zur Brandstelle. Der starke Verkehr auf

der Straße nach Pasel (zu Fuß, mittels Fahrrad, Kraftwagen und Krafträder

strebte man dem Brandort zu) ließ schon auf die Größe und den Umfang

des Brandes schließen. Eine ungeheure Rauchwolke lag über Pasel und

zeigte schon von weitem, dass gier das gefräßige Element feurige Ernte

hielt.

Die Hauptstraße von Pasel war umsäumt von Neugierigen, die Zeuge des

gewaltigen Brandes sein wollten. Auf die umliegenden Wiesen und Höfe

waren in der Eile Möbel, Betten und Küchengeräte aller Art in buntem

Durcheinander gebracht worden. Die Polizei und Gendarmerie sorgte für

die nötige Absperrung.

Die Häuser des Wirts Karl Bauckhage (Wohnhaus mit Anbau und Saal),

Aug. Schulte, A. Bitter mit Lagerhaus, Karl Meister mit Anbau und

Frau Werdes standen in hellen Flammen und waren zum Teil schon bis

auf die Grundmauern niedergebrannt.

Das Feuer ist auf dem Dachboden des Wirtschaftsgebäudes von K. Bauckhage

zuerst ausgebrochen. Durch den herrschenden starken Nordost-Wind ist

das Feuer bereits auf die vorerwähnten Häuser übertragen worden. Im Nu

standen auch diese in Brand. Bei dem schnellen Umsichgreifen des Feuers

hatten die Bewohner vielfach keine Zeit mehr, das Inventar zu retten.

So ist fast ganz das Mobiliar der Frau Ww. Wick, die im A. Bitterschen

Haus mit wohnte, verbrannt.

Zwei der niedergebrannten Häuser hatten noch Strohbedachung.

Die Wehren der ganzen Umgebung waren zur Hilfestellung erschienen. Diese

trafen auf der Brandstelle nacheinander wie folgt ein: Eiringhausen-Böddinghausen,

Plettenberg, Ohle, Werdohl und Rönkhausen. Sämtliche Wehren gingen sofort

mit Umsicht und Tatkraft ans Werk, und ihren gemeinsamen Bemühungen ist es

zu verdanken, dass die übrigen gefährdeten Häuser vor Ansteckung bewahrt

blieben. Da das Wasser der Hydranten nicht ausreichte, so wurde dieses mit

langen Schlauchleitungen zum Teil aus der Lenne gepumpt. Auch zwei Motorspritzen

traten außer diversen Handpumpen in Aktion.

Die niedergebrannten Häuser waren gegen Feuer versichert. Sieben Familien sind

obdachlos geworden. Die Brandursache selbst ließ sich bis jetzt noch nicht

feststellen. Die Feuerwehr hat an den Brandstellen Wachen zurückgelassen.

Süderländer Tageblatt vom 21. März 1928: Nachklänge zum großen Ortsbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Plettenberg fand während der Bekämpfung des Brandes

eine äußerst gastliche Aufnahme bei allen Einwohnern von Pasel, die für ihre

Verpflegung in bester Weise sorgten. Die Wehr traf gestern Spätnachmittag gegen

5.30 Uhr mit Motorspritze und Gerätschaften auf drei Lastautos der Firma F.

Heitmann, H. Rhiel und E. Muth hier wieder ein. Eine Brandwache von etwa 12 Mann

nebst Führer hatte die Eiringhauser Wehr übernommen. Diese konnte, da jegliche

Gefahr vorüber war, heute morgen wieder abrücken.

Die in der Eile auf benachbarte Wiesen und Höfe getragenenMöbel nebst Haus- und

Küchengeräte der abgebrannten Familien waren gestern abend bereits bei hilfsbereiten

Nachbarn untergestellt. Diese nahmen sich auch in vorbildlicher Weise der

obdachlos gewordenen Familien an und gewährten ihnen bereitwilligst Unterkunft.

Da bei den Anwesen von A. Schulte und C. Meister nur der Dachstuhl abgebrannt war,

und im Innern der Häuser keine nennenswerte Zerstörungen erfolgt waren, so wurde

diesen der Einzug in ihre Häuser gestattet.

In Abwesenheit des Landrates sind gestern nachmittag Herr Regierungs-Assessor Ley

und Direktor Vormbach (Altena) mit Herrn Bürgermeister Abel zur Brandstelle

gefahren, um sich über den Umfang des Brandes persönlich zu überzeugen. Da das

Mobiliar der abgebrannten Familien zum Teil gar nicht versichert war, und großes

Elend in die Familien der Brandbetroffenen eingekehrt ist, so ist schnell Hilfe

dringlich erforderlich. Hier gilt das Sprichwort: - Wer schnell gibt, gibt doppelt!

Die Not ist groß! - Freiwillige Spenden nimmt das Amt Plettenberg zur Weiterbeförderung

gerne entgegen.

Die erste Spende kam aus dem Oestertal. Der Männergesangverein Waldeslust sammelte

25 Mark für die Geschädigten. Am 26. März 1928 hieß es dann im Süderländer Tageblatt:

DANKSAGUNG

Ein Mißgeschick ereilte die Ohler Wehrleute auf der Rückfahrt vom Löscheinsatz

in Pasel. Sie waren an diesem Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Waldbrand in Teindeln

gerufen worden, der durch Brandstiftung entstanden war. Beim Passieren der Bahngleise

in Ohle brach bei dem Lastwagen der Fa. Heinrichs & Co., mit dem die Feuerwehrleute

unterwegs waren, die Lenkung. Der Wagen kippte um, wodurch zwei Feuerwehrleute

verletzt wurden. Das S.T. meldete u. a.: "Wie wir nachträglich erfahren, handelt

es sich bei den Verletzten um die Feuerwehrleute Hinzelmann und H. Knips."

Nach dem Brand wurde natürlich die Brandursache ermittelt. Dabei geriet der Gastwirt

Karl Bauckhage, der an dem Brand völlig unschuldig war und selbst Haus und Hof verlor,

in Verdacht. Er wurde 'wegen Verdachts der Brandstiftung' verhaftet und dem Amtsgericht

Plettenberg zugeführt. Die Wirtschaftsgebäude sollten, so wurde gemunkelt, bei

mehreren Versicherungsgesellschaften hoch versichert gewesen sein.

Am 10. April 1928 wird Karl Bauckhage in das Hagener Gefängnis überführt. Acht

Tage später wurden zehn Zeugen in der Brandsache in Hagen von der Staatsanwaltschaft

verhört. Wenig später wird Karl Bauckhage aus der Untersuchungshaft entlassen. Das

Verfahren gegen ihn wird eingestellt.

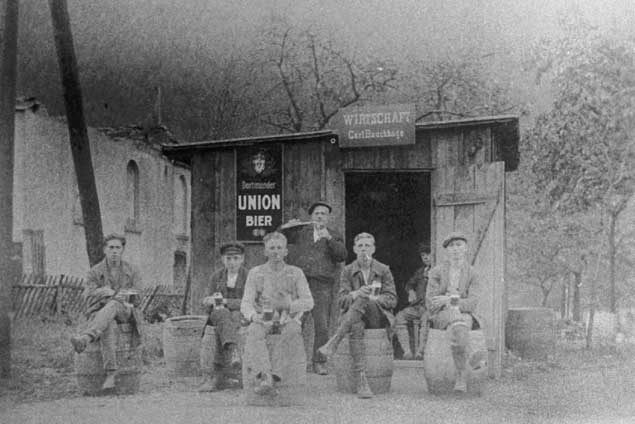

Ein Vierteljahr lang hat Karl Bauckhage dann seine Wirtschaft in Pasel in einer

Art Baubaracke betrieben. Von der nachfolgenden provisorischen Gaststätte gibt

es sogar eine Aufnahme, die mehrere Männer auf Bierfässern vor der Baracke sitzend

zeigt.

Karl Bauckhage verkaufte nach drei Monaten seinen Besitz an A. Freiburg und zog

nach Offenbach. Sohn Ernst Bauckhage betrieb im Oestertal jahrzehntelang auch

eine Gaststätte ("Zum Oestertal") mit Saal.

Quelle: Feld-Catastrum des Amtes Plettenberg aus dem Jahre 1709

Paseler Bauerschaft

1. Wibbeker Guth, Eigentümer Haus Schwartzenberg, Bewirtschafter Xffl. Wibbeke

|