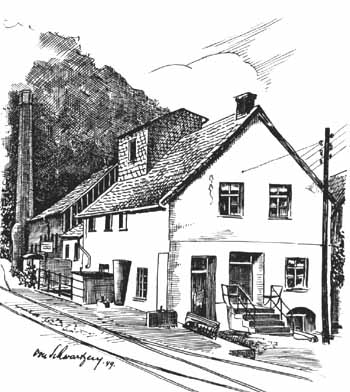

Die alte Kornmühle am Umlauf

|

Der Zeitpunkt der Erbauung der alten Kornmühle am "Ümmelope" (Umlauf) liegt weit früher als Urkunden über

den Ort überhaupt vorliegen. Bereits im 13. Jahrhundert gehörte die Mühle zum Besitz der Ritterfamilie von

Plettenberg und um 1300 nannte sich ein Zweig dieser Familie, der die alte, im Dreieck zwischen Else, Oester

und dem unteren Dorf gelegene Stammburg bewohnte, "von Plettenberg dictus de molendino" (von Plettenberg

genannt von der Mühlen). Um 1320 verkaufte Johann von Plettenberg dem Grafen Engelbert II. die "moele to

Plettenbracht".

Die Mühle hat oft ihren Besitzer gewechselt. Mitte des 14. Jahrhunderts war sie im Besitz der Grafen von Arnsberg,

von denen sie der Ritter Hermann von Plettenberg als Lehen hatte. 1385 übertrug Graf Engelbert III. von der Mark

mit dem Plettenberger Gericht und dem Dorf Landenbert die Mühle halb dem Ritter Gert von Plettenberg. |

|

Seit diesem Zeitpunkt bis Anfang des vorigen Jahrhunderts blieb sie zur Hälfte im Besitz der Familie von Plettenberg, zur anderen

kam sie mit der Mark an den brandenburgischen Kurfürsten, der seinen Anteil im Jahre 1671 dem Jobst Henrich von

Plettenberg für 50 Reichstaler jährlich in Erbpacht gab.

Offenbar um seine Einkünfte zu verbessern, wollte der letztere den Plettenberger Bürgern 1683 Mühlenzwang auferlegen,

d. h. die Bürger sollten ihr Korn ausschließlich in dieser Mühle mahlen lassen. Weil die Stadt aber seit ihrem Bestehen

das Privilegium uneingeschränkter Mühlenfreiheit besaß, entstand ein Prozeß, in dem schließlich der Stadt im Jahre 1684

dieses Privilegium erneut bestätigt wurde. Weil sich aber der Mühlenbesitzer mit diesem Bescheid nicht zufrieden gab

und trotzdem die Bürger zwingen wollte, ihr Korn in seiner Mühle mahlen zu lassen, erhielt die klevische Regierung vom

Landesherrn die Anweisung, dafür besorgt zu sein, daß die Stadt in ihren Rechten nicht geschmälert und die Einfuhr

fremden Mehles und Brotes geschützt werde.

Trotzdem hat die Stadt gegenüber dem Mühlenbesitzer von alters her Verpflichtungen, deren Umfang und Begründung

nicht mehr bekannt sind. So mußten z. B. bei Reparatur der im dreißigjährigen Krieg baufällig gewordenen Mühle die

Plettenberger Bürger Hand- und Spanndienste leisten. Selbst in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als der noch

offene Obergraben unterhalb Kleinlandemert beschädigt war, übernahm die Stadt die Reparaturkosten. Vielleicht stammen

diese alten Verpflichtungen aus der Zeit, als Plettenberg zu einer Festung ausgebaut wurde und als zum Zweck der

Speisung der Wassergräben der zur Mühle führende Obergraben angeschnitten wurde. Nach dem Stadtbrande im Jahre 1725,

bei dem die Mühle verschont blieb, wurde bekanntlich die Bewässerungsanlage so umgestaltet, daß die Gräben, die nun

nicht mehr der Verteidigung dienten, nur noch so weit gespeist wurden, als zum Abfluß der in diese geleiteten Abwässer

notwendig war. Außerdem konnte bei ferneren Brandunglücken der Stadtkern innerhalb kürzester Zeit unter Wasser gesetzt

werden.

Am Ende des siebenjährigen Krieges war die Mühle total baufällig. Der König als Besitzer der halben Mühle ordnete den

Neubau auf dem Wieden an, weil, wie diesem berichtet worden war, der Grund der alten Mühle morastig war. Zwischen dem

Freiherrn von Plettenberg und der Bürgerschaft bestand seit langem ein gespanntes Verhältnis. Durch verschiedene, an die

Regierung gesandte, für die Stadt ungünstige Berichte hatte der Freiherr der Bürgerschaft manche Unannehmlichkeiten

bereitet. So kam es, daß dem Neubau auf dem Wieden von der Bürgerschaft entgegengearbeitet wurde. Die mit Ausschachten

beschäftigten Arbeiter wurden von den Quartalsmännern vom Bauplatz verjagt.

Eine Beschwerde des mit dem Bau beauftragten Landesbaumeisters beim Magistrat hatte wenig Erfolg. Bei seiner Rechtfertigung

gegenüber der klevischen Regierung erklärte der Magistrat unter Eid, daß der alte Mühlendamm nicht den Mühlenbesitzern

mitgehöre, vielmehr seit jeher Stadtgrund sei und außerdem die Stadt keine Verpflichtung habe, aus ihren Waldungen Bauholz

für eine Mühlenneubau zu liefern. Die in dieser Hinsicht geschehenen Behauptungen des Freiherrn von Plettenberg, die den

König zum Neubau im Wieden mitbestimmt hatten, erwiesen sich wohl als haltlos; denn der geplante Neubau fand nicht statt.

Dafür wurde die alte Mühle, deren Dach inzwischen ganz eingefallen war, einer Generalreparatur unterzogen. Die Mühle erhielt

noch einen vierten Gang hinzu.

Seit Einführung der Akzise (Verbrauchssteuer) im Jahre 1717 war die Stadt verpflichtet, über den städtischen Verbrauch

an Produkten der Landwirtschaft genau Buch zu führen. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, hatte sie gegenüber

der Mühle ein kleines Häuschen gebaut, um darin das in der Mühle gemahlene Korn 'obrück'-wiegen zu können. Als Mahllohn

forderten die Mühlenbesitzer im 17. Jahrhundert 1/32 des zu mahlenden Getreides. Nach einem Mühlenreglement aus dem Jahre

1743 sollte der künftige Mahllohn nicht mehr in Natura gegeben, sondern folgendes Mahlgeld gezahlt werden: für einen

Scheffel Weizen 5, für einen Scheffel Roggen 3 1/2, Gerste und Malz 3, Buchweizen und Hafer 2 Stüber.

Von 1805 bis 1811 war die Mühle verpachtet an den Akzise-Inspektor Worth und den Rentmeister Küsterer. Im Jahre 1824

kam die Mühle in den Besitz des Müllers P. W. Dunkel und seines Schwagers Christoph Ackermann. Das gegenüberliegende

Rückwagenhäuschen, das seit Aufhebung der Akzise zum besten der Stadt verpachtet gewesen, aber wenig einbrachte und

von Tag zu Tag baufälliger wurde, ging 1826 an den Müller Dunkel über. Das Gebäude wurde abgerissen und ein Mehllager

an dessen Stelle errichtet, das bis zuletzt zur Mühle gehörte.

Seit Einführung der "Stein'schen Reformen" bestand ein Mühlen- und Mahlzwang nicht mehr. Der Mühlenbesitzer

Dunkel erklärte daher 1833 vor dem Plettenberger Gericht, daß seine Mühle unter solchen Umständen keinen Gewinn

mehr gewähre, er aber dennoch bereit sei, dem Fiskus eine einmalige Entschädigung von 200 Reichstalern anzubieten,

womit dann für alle Zukunft der auf dem Mühlenbetrieb lastende Erbpachtkanon endgültig ausgelöscht sein müsse.

Seinem Antrag wurde stattgegeben.

Im Jahre 1895 wurde die Mühle in einen für damalige Verhältnisse sehr modernen Zustand versetzt. Sie erhielt eine

vollkommen neue Triebwerksanlage. Die Kosten für die Renovierung einschließlich sämtlicher Neuerungen, zu denen

auch die Verlegung der Triebwasserzu- und -abführung in Rohre gehörte, übernahm die neugebildete Plettenberger

Straßenbahngesellschaft. Dafür wurden dieser seitens des Mühlenbesitzers die uneingeschränkte Benutzung der

Mühlendämme für Aufnahme der Gleisanlagen gestattet. Der zustandegekommene Vertrag wurde sowohl in Hinsicht

auf die neuzeitliche Einrichtung der Mühle als auch für die Verkehrsverbesserung und den Weiterbestand und -ausbau

der Industrie und damit für das städtische Gemeinwesen von überaus wichtiger Bedeutung.

Bis zuletzt war die Mühle im Besitz der Familie Dunkel. Mindestens acht Jahrhunderte hindurch diente sie dem Wohl der

Plettenberger Bürger und Einwohner. Neben dem Haase'schen Haus am Umlauf, dem von der alten Burg übriggebliebenen

Burghaus, war sie das älteste Bauwerk Plettenbergs. Um die Durchführung einer dringenden und großzügigen

Verkehrsplanung zu ermöglichen, mußten vor einigen Jahren beide Gebäude abgetragen werden.

|