|

1933-1939

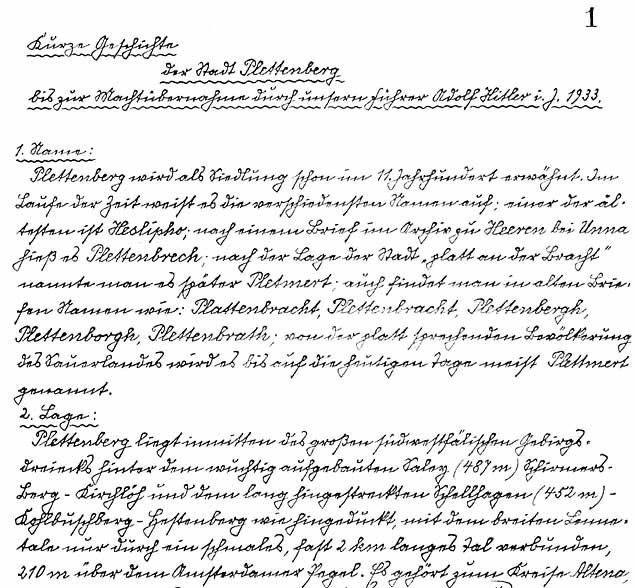

Anmerkung: Lehrer R. Willeke verfaßte in den Jahren 1933-1939 über

die Ereignisse in Plettenberg in gestochen scharfer deutscher (Hand-)Schrift

eine Chronik, die geprägt war von der Denkweise im

nationalsozialistischen Deutschland. Da auch dieser Teil der

Geschichtsschreibung ein Teil der Stadtgeschichte ist, wurde der Text im

Original übernommen. Horst Hassel, März 1996

Machtübernahme durch unseren Führer Adolf Hitler i. J. 1933 Plettenberg wird als Siedlung schon im 11. Jahrhundert erwähnt. Im Laufe der Zeit weist es die verschiedensten Namen auf; einer der ältesten ist "Heslipho"; nach einem Brief im Archiv zu Heeren bei Unna hieß es "Plettenbrech"; nach der Lage der Stadt "platt an der Bracht" nannte man es später "Pletmert"; auch findet man in alten Briefen Namen wie "Plattenbracht", "Plettenbracht", "Plettenbergh", "Plettenborgh", "Plettenbraht"; von der platt sprechenden Bevölkerung des Sauerlandes wird es bis auf die heutigen Tage meist "Plettmert" genannt.

2. Lage:

3.- 5. Ursprung, Siedlung und Stadtgründung

Zwecks Instandhaltung der Stadtbefestigungen durfte seit 1510 von den Fremden

Wegegeld erhoben werden. 1722 waren u. a. noch zu unterhalten: 2 doppelte Pforten

mit den Stadtmauern und dämmen und 2 Türme oder Gefängnisse. An Brücken waren

vorhanden: die hölzerne Brücke über die Lenne, jetzt aus Steinen, sowie die

Schafbrücke und die Zollbrücke über die Else, die Brücke über die Grüne und

bei dem oberen Stadttor die aus Steinen gewölbte Brücke über die Oester.

Festungsanlagen gibt es seit dem großen Brande 1725 nicht mehr.

Dem großen Stadtbrand am 12. April 1725 fiel auch das städtische Rathaus am Markt zum

Opfer. Der Rathausneubau (ebendaselbst) wurde 1743 in Angriff genommen und im März

1745 beendet. 1828 war es zu klein geworden und wurde zwecks Umbau zu einer katholischen

Kirche an den Bischof von Paderborn verkauft. In dem neuen Rathaus unterhalb der

Altstadt richtete die Stadt für eigene Zwecke außer den beiden Gefängnissen im Erdgeschoß

ein Sitzungszimmer und die Registratur ein und überließ die anderen Räume mietweise

dem hiesigen Landgericht bzw. Amtsgericht seit 1880, bis dieses 1900 in sein eigenes

Gebäude an der Herscheider Straße zog. Das Amtshaus des Amtes Plettenberg grüßt seit

1911 als schöne Bau von der Höhe der alten Bergstraße zu Tal. Der moderne Postneubau

am Maiplatz von 1932 ist zur Hälfte über der Oester erbaut und zählt zu den

gewerkmäßigsten Bauten der deutschen Reichspost. Vorher war die Post in Miethäusern

an der Wilhelmstraße und zwar von 1890-1932 im Hause W. O. Schulte, Wilhelmstr. 37.

Das Verwaltungsgebäude der Ortskrankenkasse für Stadt und Amt Plettenberg an der

Königstraße wurde 1925 erbaut. Das ev. Krankenhaus - Wilhelm Seißenschmidt-Stiftung -

wie auch die Seißenschmidt'sche Stiftung Grafweg 28 wurden 1894-1895 erbaut. Das

Krankenhaus wurde im Laufe der Zeit mehrere Male erweitert und ausgebaut und wird von

den politischen Gemeinden (Stadt und Amt Plettenberg) und der ev. Kirchengemeinde mit

unterhalten.

Der Bau der großen Pfarrkirche wurde 1345 begonnen; 1381 wurde das hohe

Chor vollendet, der Turm noch später. An dem Gotteshause sind während der Jahrhunderte

häufig bauliche Veränderungen vorgenommen worden, so daß der romanische und gotische

Baustil an ihm beobachtet werden können. Die Kirche, die bis zum Brande 1725 am

Hauptturm noch mit 4 Ecktürmen und auch am Chor mit Türmen und Dachreitern geziert war,

von denen nur 2 Türme übrigblieben, war stets der Stolz der Stadt und ein Kleinod des

ganzen Sauerlandes. Die beiden Seitentürme aber bilden durch ihre eigenartige Form das

Kennzeichen der Stadt.

Das monumentale Heldendenkmal für die aus dem Weltkriege nicht zurückgekehrten

217 Heldensöhne der Stadt steht seit 1927 als 14 m hoher achteckiger Gedächtnistempel

mit Namenssäulen auf der Höhe des Hirtenböhls. Das Kriegerdenkmal für die im Kriege gegen

Frankreich 1870/71 gefallenen 3 Helden aus der Stadt steht seit dem 22. Juni 1879 im

städtischen Wieden, einem großen freien Platz von etwa 100 m Durchmesser am Oesterbache,

den seit 1927 der prächtige Neubau der Schützengesellschaft ziert, nachdem die alte

Halle der Plettenberger Schützengesellschaft (gegr. 1836) während des Krieges ein Raub

der Flammen geworden war.

Um die Hauptkirche liegt der ruhige Kirchplatz und zwingt die Hauptverkehrsstraße der

Stadt zu einem großen Bogen; er war bis zum 28. November 1824 der alleinige Gottesacker

der ev. Kirchengemeinde. Seit dieser Zeit werden die Toten auf dem "Böhler Friedhof"

bestattet, der mehrmals vergrößert wurde und seit 1891 sich auch als Totenstadt die Höhe

des Hirtenböhls hinaus erstreckt.

1839 wurde das alte städtische Rathaus am Marktplatze als katholisches Gotteshaus eingeweiht,

1873 wurde eine neue katholische Kirche an derselben Stelle erbaut.

6. Bevölkerung:

Von Seuchen und widrigen Schicksalen ist Plettenberg auch des öfteren heimgesucht worden.

Die Pest raffte 1599, 1626, 1631 und 1636 den größten Teil der Einwohner hinweg. 1690

grassierte die rote Ruhr, besonders im nahen Landemert, sodaß die Leute haufenweise

dahinstarben. Am 27. und 28. Dezember 1632 wurde die Stadt von den Schweden ausgeplündert

und 1672, 1679 und im siebenjährigen Kriege von den Franzosen. Am 12. April 1725 erlitt

die Stadt einen totalen Brandschaden, bei dem von ihren 118 Häusern nur 6 verschont blieben,

4 Personen in den Flammen umkamen und 700 Bürger an dem Grabe ihrer Habe standen. 1729,

1739, 1740, 1753 und 1813 litt die Stadt unter Überschwemmungen und am 17. Juni 1931

unter einer Wirbelsturmkatastrophe, wobei 2 Menschen umkamen.

Auch manche berühmten Personen und Familien hat Plettenberg im Laufe seiner Geschichte

aufweisen können. Aus der Familie "von Plettenberg" war es zunächst Walter von

Plettenberg; er war oberster "Gebietiger" des Schwertbrüderordens in Livland und

Kolonisator des Ostens. Ein anderer war Joachim von Plettenberg, holländischer

Gouverneur der Kapkolonie; er nannte 1778 bei einer Reise durch das Kapland eine Bai

nach seinem Namen "Plettenberg-Bai". - Wilhelm Seissenschmidt, geboren 19.1.1838

zu Plettenberg, gest. 22.03.1901, war führender hiesiger Industrieller und schenkte seiner

Vaterstadt das ev. Krankenhaus und das sog. Armenhaus am Grafweg und begründete 1895 die

Plettenberger Straßenbahn. Wilhelm Emde (William Edenborn), geb. 30.03.1848 in

der Offenbornstraße, gest. im April 1926 in USA, wurde führender amerikanischer

Großindustrieller.

7. Sprache

8. Wirtschaft

Im 16. Jahrhundert erreichte der Bergbau in den Bergen Plettenbergs seinen Höhepunkt. Nachdem

er zeitweise still gelegen hatte, begann kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wieder

ein eifriges Schürfen. Mehr als 50 Mutungen im Bereich des Amtsgerichts Plettenberg fallen

in jene Jahre, von denen 4 auf das Gebiet der Stadt, 33 auf das Amt und 18 auf das benachbarte

Amt Herscheid fallen. Steinbrüche lieferten Kalk, Grauwacke, Basalt und Schiefer. Vom Ende

des 30jährigen Krieges bis 1850 etwa bildete die Tuchweberei die Hauptbeschäftigung der

Bewohner, und zwei Jahrhunderte sind mehr als die Hälfte der Bürger Tuchweber gewesen. Die

Wüllnerzunft wurde aufgerichtet von 18 Meistern am 20. März 1648 und erhielt die Bestätigung

ihres Zunftbriefes am 27. Januar 1650 durch die eigenhändige Unterschrift des großen Kurfürsten.

1739 kam zur Tuchmacherei die Strumpffabrikation aus dem Siegerlande. Die Wolle für die

Tuchindustrie wurde aus der Umgegend von Plettenberg, auch wohl aus dem kölnischen Sauerlande

und Holland bezogen. Wie die Tuchmacher bildeten auch die Schmiede eine Zunft, die 1809 aufgelöst

wurde.

Die Anfertigung von Nägeln, Ketten und vor allem von Nadeln wurde von 1791 - 1850 besonders

als Heimarbeit betrieben. Im 19. Jahrhundert machte sich Plettenberg in der Welt durch eine

blühende Papierindustrie und gute Lohgerbereien bekannt. Die erste Anlage einer Dampfmaschine

hierorts im Jahre 1859 führte zur neuen "eisernen Zeit" mit ihren mannigfachsten gewerblichen

Anlagen der Gesenkschmiederei und Kleineisenindustrie, der Metall- und Aluminium- und

Messingwarenfabrikation, der Gießereien und der Herstellung von Klavierstiften, Draht usw..

Fortsetzung II. Teil |