|

8 Ltr. von diesem Mundloch ersteren Fundes fand man nach N eine 3 Fuss Teufe,

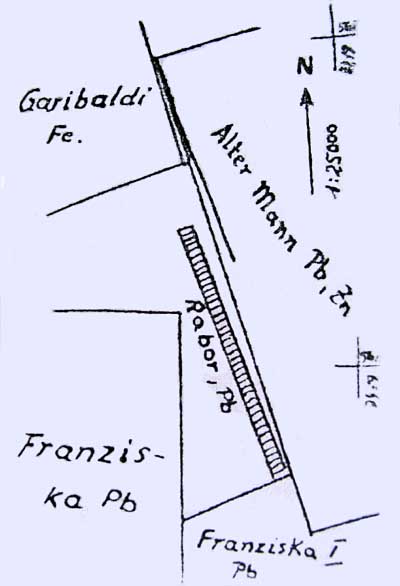

wo Bleiglanz 3 Zoll mächtig anstand. Dieses Grubenfeld ist in Form seiner Ausdehnung und

Stollenführung ein echtes Längenfeld, wie im übrigen auch

die Lagezeichnung an der Seite 52 deutlich anzeigt. Der

Begriff eines Längenfeldes wird am Schluss dieser Arbeit

unter Punkt F eingehend beschrieben werden.

Aus den Betriebsakten können wir ersehen, dass noch im

Januar 1859 auf ein weiteres Jahr der Betrieb bergamtlicherseits

genehmigt wurde. Bis zum Dezember 1863 war auf der Grube

Rabor der Steiger Breitenbach angestellt, der dann aber

wegen sich stetig verschlechternder Ausbeute zur Plettenberger

Zinkgewerkschaft überwechselte.

Immerhin wollen wir festhalten, dass vom Tage der Muthung

im Jahre 1852 bis zum Dezember 1863 ein reger Betrieb auf

Rabor war, ja, diese Grube war wohl die beste Fundgrube der

ganzen Gegend. Die letzten Aufzeichnungen gehen dahin, dass

im Juni 1893 alle Besitzrechte an den Fabrikanten Wilhelm

Vieregge in Holthausen übergingen.

"Auf der ganzen Länge lässt sich eindeutig ein Saalband erkennen

und verfolgen" schreibt Fritz Bertram über die Grube Rabor.

An anderer Stelle finden sich folgende Hinweise:

Die Grube „Emanuel“ ist allerdings im 19.Jahrhundert nicht mehr beachtet worden.

Die gleiche Praxis können wir in Holthausen beobachten. Hier wird die Muthung "Rabor"

in einem alten Stollen vorgezeigt. Und in der Bremcke am Ziegenkamp wird die Grube

Franziska verliehen, die mit einem langen Stollen die alten Bleikuhlen erschließen

will.

Grube Rabor: Das Bergwerk in der Flur „Stene“ könnte das Bergwerk sein, dass in Jakob

Endes Bericht von 1663 als Bleybergwerk beim Mollhoff am Stein Nocken benannt wird.

Auch weil es in einem Atemzug mit dem Ziegenkamp genannt wird, und diesem relativ

benachbart liegt. Hier wird 1854 die Grube Rabor verliehen, das Vorkommen wird

in alten Bauten offengelegt. Es finden sich Quarz, Schwefelkies, Spateisenstein,

Eisenocker, Bleiglanz. 1893 wechselt das Bergwerk den Besitzer.

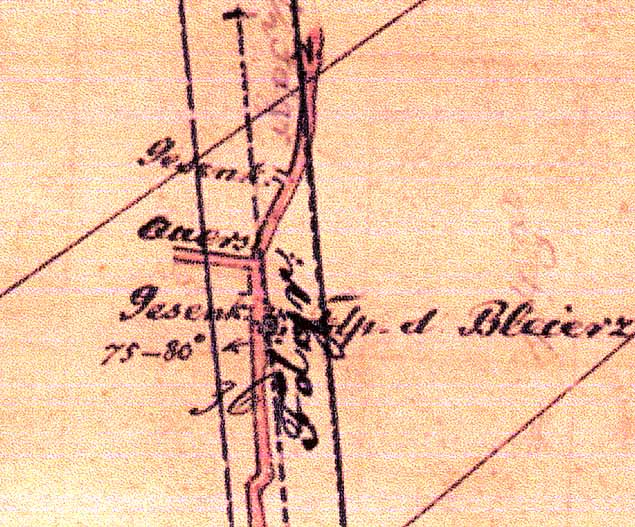

"Bei 39 Ltr. Länge dieses Stückes zeigte sich ein Gesenke (re.)

von ca. 1 Ltr."

Quelle: Vom frühen Erz-Bergbau im Märkischen Sauerland. 1979,

Zeitungsverlag Altena, Heinrich Streich, 99 S., (S. 83)

Rabor. Lage am Fuße der Molmert. Mutung vom 11. Juni 1852.

Fundpunkt in alten, nicht rekonstruierbaren Bauen, es fanden sich

Quarz, Schwefelkies, Spateisenstein, Eisenoker, Bleiglanz.

Verleihung am 14. Mai 1854. Besitzer Fabr. Fr. W. Vieregge (ab

24. Juni 1893).

Quelle: WR Plettenberg vom 23.12.2006

(Zeitungsartikel als pdf-Datei)

1743 wurde hier Blei-"Ertz" gefunden

Das ist der freigelegte große Schriftzug (ca. 1,00 x 0,80 Meter) in der

Stollenwand der Grube "Rabor". Ein Bergmann oder Markscheider schlug vor

263 Jahren diese Zeichen in die Grubenwand. (WR-Bilder: Karsten Binczyk)

Plettenberg. Da staunten die beiden Bergwerksforscher Karsten Binczyk und Dipl.-Geol. Andre Hellmann nicht schlecht , als sie in der alten Plettenberger Grube "Rabor" ein Stück von einer Zahl , eingemeißelt in einer Stollenwand fanden. Mit Wasser, Spachtel und Bürste legten sie die größte Inschrift frei, die bis heute in der regionalen Bergbaugeschichte gefunden wurde.

Inschriften und Zeichen unter Tage suchen und dokumentieren die beiden Herren schon seit langem. Auf Bergwerksanlagen hier und in anderen Bergbauzentren wie z. B. im Harz oder im Freiberger Raum gab es Markscheider (Vermesser unter Tage), die die Lage übertägiger Erzfunde so umrechneten, das der Stollengang vom Bergmann unter Tage auf das Vorkommen ausrichtet wurde.

Waren die Hauer im Stollen fleißig, kamen mehr Meter in einer gewissen Zeit zusammen und sie verdienten gut. Wurde das Gestein härter, gab es weniger Lohn. Im Stollen "Rabor" wurde wahrscheinlich im Jahre 1743 die Stollenlänge von einem Markscheider in der Wand verewigt.

Der Markscheider setzte einen Quartalswinkel (schlug einen rechten Winkel ins gestein), der für die weitere Entlohnung des Bergmanns maßgebend war, denn von dort wurde die Leistung des Bergmans weiterberechnet bzw. weiter gemessen. Es gibt aber noch weitere Markscheider und Gedingezeichen in unseren Gruben. In Plettenberg haben Binczyk/Hellmann dieses Zeichen im Bergwerk Alter Mann, im Bergwerk "Beerenberger Zug" und im Bergwerk "Emanuel" nachgewiesen.

Mittlerweile hat Karsten Binczyk in Plettenberg um die 30 verschiedene Zeichen gefunden, und es werden immer mehr. Nun kam auch noch im Grubenfeld des Bleierzbergwerks "Rabor", wo Binczyk "Hausrecht" besitzt, im oberen Stollen diese Inschrift zum Vorschein.

Eröffnet wurde das Bergwerk "Rabor" Mitte des 19. Jahrhunderts, doch der Ursprung der Anlage ist wesentlich älter als vermutet. Der Erzgang wurde mit drei Stollen erschlossen, die alle nicht mehr zugänglich sind.

Die Inschrift zeigt das Jahr 1743, Ursprung ihres Entstehens. Unter der Jahreszahl sind noch zwei weitere Zeilen. Dort steht "Hier : In : Tei : Sind : ERTZ". Der Ersteller dieser Schrift möchte wohl zum Ausdruck bringen, dass hier in dem Stollen Blei-ERZ gefunden wurde.

Die alte Schreibweise von Erz ist mit "t" geschrieben. Die Silbe "Tei" ist wohl mit "Teil" zu übersetzen. Die dritte Zeile ist nicht so deutlich. Er schreibt "hier in die tei H ? einer/ " es kann aber auch " hier in die ?ein/ einer / " heißen.

Legen wir nun die Jahreszahl 1743 zugrunde, und rechnen die durchschnittliche Vortriebsleistung eines Bergmanns, kommen wir bei 52 Wochen auf eine Jahresleistung von 41 Meter.

Es kann also durchaus sein, dass der Stollenbau etwa 1742 begann. Es kann aber auch sein, dass die Lettern viel später erstellt worden sind. Das heißt, der Stollen ist noch viel älter, wurde zum Beispiel um 1700 begonnen und die Inschrift wurde dann 1743 erstellt, nachdem man Erze weiter hinten im Stollen gefunden hat.

Die Stollenlänge beträgt bis "vor Ort" 108 Meter. Legt man den schlechtesten Vortrieb zugrunde von 0,40 Meter pro Woche, erhält man der Wert von 20,80 Meter im Jahr. Wenn der Betrieb so ohne Pausen durchgelaufen wäre, hätte man für den reinen Stollengang etwa 5 Jahre gebraucht. Mit Unterbrechungen um die Hälfte 10 Jahre.

Da sich kaum Abbaue zeigen, handelt es sich hier um einen reinen Suchstollen. Ein angelegtes Gesenk und ein vielversprechendes "Überhauen in der Firste" des Stollen brachte auch kein richtigen Ertrag. Aufmerksam geworden auf diese Lagerstätte ist man wahrscheinlich durch den Hohlweg der das Grubenfeld kreuzt. Dort lag der Erzgang offen.

Nicht nur durch Zeichen ist der Stollen interessant, sondern auch durch eine besondere Nische. Es gibt Geleucht-Nischen, die eher kleinere Ausmaße haben. Hierbei dürfte es sich um eine Gebets - Nische handeln. In der kleinen Nische in der Hinterwand könnte eine Figur der Hl. Barbara gestanden haben; seit dem 14. Jahrhundert Schutzpatronin der Bergleute.

Als der Stollen im letzten Jahr von Abenteurern geöffnet wurde, war er in gut 8-10 Wochen derart vermüllt, dass den beiden die Haare hoch standen: Rotweinflaschen, Batterien, Brotpapiere, Plastikflaschen, Radios, Eieruhren, Plastiktüten und vieles mehr fand sich. Alles wurde in Müllsäcken entsorgt, der Stollengang richtig und fest verfüllt. Karsten Binczyk wird einen Antrag auf Denkmalschutz stellen, damit diese unwiederbringbaren Spuren der Plettenberger Bergbaugeschichte erhalten bleiben, auch spätere Generationen unbelastet forschen können.

Anschrift des Verfassers: Karsten Binczyk, Am Gölling 20, 58509 Lüdenscheid, dienst. 01 75/7 22 11 53 priv. 01 73/2 90 49 11.

Quelle: Berggrundbuch beim Amtsgericht Plettenberg, Bd. II, Seite 39 ff., Kopiar fol.II/9-II/10

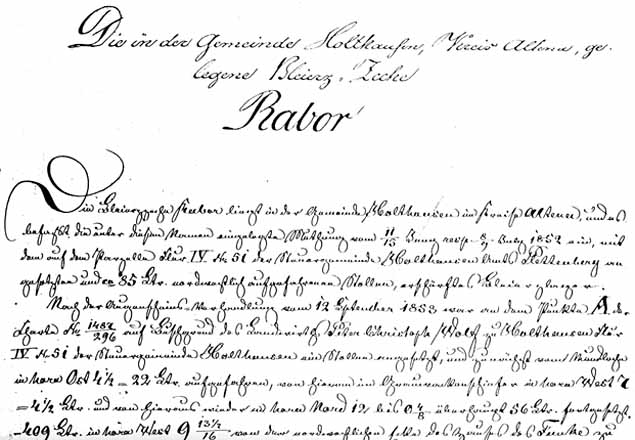

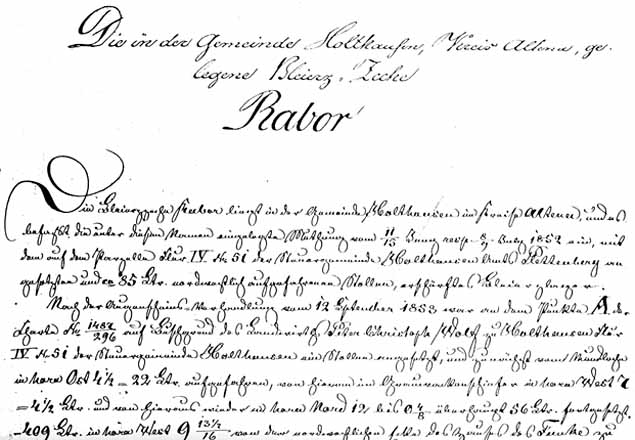

Auszug aus dem Berggrundbuch beim Amtsgericht Plettenberg, Bd. II,

Kopiar (M. Zimmer), neue Zählung fol.II/9-II/10

Die in der Gemeinde Holthausen, Kreis Altena,

gelegene Bleierz-Zeche Rabor

Die Bleierzeche Rabor liegt in der Gemeinde Holthausen im Kreis

Altena, und es befaßt die unter diesem Namen eingelegte Muthung

von 11/15 Juny resp. 8/9 July 1852 ein, mit den auf den Parzellen

Flur IV No. 51 der Steuergemeinde Holthausen Amts Plettenberg

angesetzten und ca. 85 Ltr. nordwestlich aufgefahrenen Stollen, erschürfte

Bleierzbergen.

Nach der Augenscheins-Verhandlung vom 12. September 1853 war an

dem Punkte A der Karte No. 1487/296 auf Buschgrund des Landwirts

Peter Christoph Wolf zu Holthausen Flur IV No. 51 der Steuergemeinde

Holthausen ein Stollen angesetzt, und zunächst vom Mundloch in hora

Ost 4 1/2 = 22 Lachter aufgefahren, von hieraus in Grauwackenschiefer

in hora West 7 = 4 1/2 Ltr. und von hieraus wieder wieder in hora

Nord 12 = 0 4/8 überhaupt 56 Ltr. fortgesetzt. 409 Ltr. in hora West

9 13 1/2/16 von der nordwestlichen Ecke des ... des Funke zu Holthausen

oder 65 1/2 Ltr. vom Mundloch des Stollens entfernt, fand sich an dessen

linken Stosse ein 1 Ltr. tiefes Gesenk vor und unmittelbar nördlich

dieses Gesenks wurden 2 Ltr. über der Stollensohle von einem 1/2 Ltr.

hohen Firstanstoße, da.. Bleiglanz vorgeg.... , der hier 3 Zoll mächtig

war und sich noch über die Firste dieses Stosses = 2 Zoll mächtig in

die Höhe zog. Dieser Bleierzgang strich in der Stunde 0 4/8 und fiel

mit 75 bis 80 Grad nach Westen ein. Der Bleiglanz ward auch noch an

mehreren anderen Stellen dieses Stollens vorgezeigt, und da derselbe

einen äußerst geringen Zusammenhalt besaß und sehr leicht zu gewinnen

war, so wurde derselbe für bauwürdig erachtet.

Die am 3. Februar 1854 ertheilte Verleihungs-Urkunde gewährt unter

dem Namen "Rabor" den vorbeschriebenen Bleierzgang, dem Antrage entsprechend, zu einem

gestreckten Felde von 1 Fundgrube und 12 Maaßen nebst einer

rechtwinklichten Vierung von 7 Ltr., halb ins Hangende und halb ins

Liegende. Dieses Feld ist in seinen Grenzen auf der Beleihungs-Zeichnung

No. 1487/296 .... verzeichnet.

Eingetragen ex decreto vom 30. December 1854

Namen der Gewerke (Anteilseigner):

1. Landwirth Peter Diedr. Vieregge zu Holthausen bei Plettenberg 128 Kuxen (27. Juni 1854)

Dazu: Auf Grund der Verleihungs-Urkunde vom 3. Februar 1854 eingetragen

ex decreta vom 27. Juni 1854.

1. Fabrikant Friedrich Wilhelm Vieregge zu Plettenberg 128 Kuxen (29. April 1893)

Dazu: Fabrikant Friedrich Wilhelm Vieregge ist auf Grund der

Erbbescheinigung vom 24. April 1893 und der Auflassung vom 28. April

1893 als Eigenthümer eingetragen am 29. April 1893.

übertragen in Bd. III/IV Bl. 31, Kopiar (M. Zimmer), neue Zählung S.73-74

dort: Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Bereinigung der Längenfelder

vom 1. Juni 1954 (GS NW S 700) ist das Längenfeld "Rabor" mit

Wirkung vom 16. Juni 1959 ins Bergfreie gefallen; das Bergwerkseigentum

ist erloschen. Das Grundbuchblatt wird geschlossen. Auf Ersuchen des

Oberbergamtes in Bonn vom 29. Mai 1964; eingetragen am 16. Juni 1964.

(Transkription: H. Hassel 01.07. u. 07.07.2007)

"auf Buschgrund des Landwirts Peter Christoph Wolf zu Holthausen Flur IV No. 51" (farbig angelegte Parzelle)

Quelle:Grund-Acten der Bleierzgrube Rabor, betrifft: die Einnahme

des Augenscheins über die Bleierz-Muthung Rabor

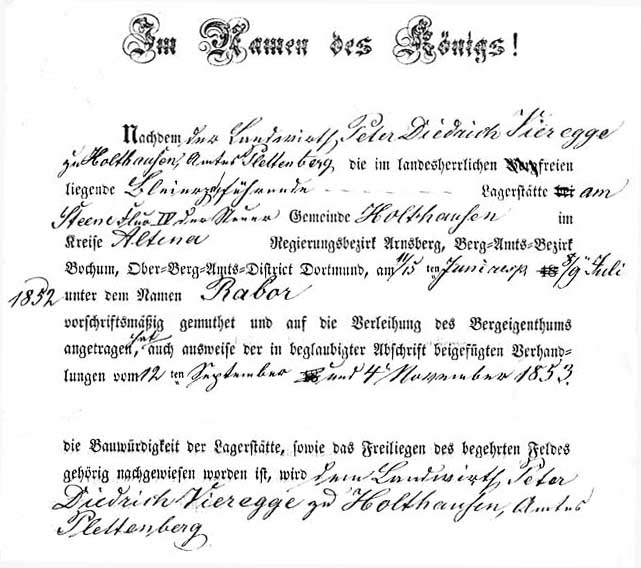

Die Einnahme des Augenscheins

über die Bleierz-Muthung Rabor

Verhandelt zu Plettenberg den 12. September 1853

Der Landwirth Peter Diedrich Vieregge - nicht Vieräge - zu Holthausen

Amte Plettenberg legte am 11/15ten Juni 1852 die nachstehende Muthung

ein.

Zu Gemäßheit des Erlasses des Königlichen Berg-Amtes vom 8ten April

beehre ich mich auf Muthung hierdurch gehorsamt anzutragen. Das Erz -

Bleierz - ist auf einer Stelle, welche 83 Lachter nordwestlich von dem

Punkte A der von mir eingesandten Karte entfernt gelegen ist und Flur IV

No.51 der Steuergemeinde Holthausen Amte Plettenberg aufgefunden, und

ergänzte dieselbe nach der ergangenen Aufforderung am 8/9 Juli 1852 in

folgender Weise:

a) Das Vorkommen ist Nester- oder Nierenartig und streift gerade von Süden nach Norden;

b) Weil das Vorkommen nesterartig ist, so wird es das beste sein, geviertes

Feld zu nehmen, und auf eine Größe, wie es von dem Königlichen Berg-Amte

zulässig ist.;

c) Da auf der Parzelle 51 Flur IV mehrere alte Arbeiten vorhanden sind, so gebe

ich den tiefsten Stollen als Fundpunkt an, worin 67 Lachter gegen Norden

aufgefahren und in dem letzten Lachter die Bleierze entdeckt worden sind.

d) lege ich dem Bergwerke den Namen Rabor bei. Zu der Verhandlung

vom 25ten Januar 1853 über die Castatierung des Fundes ist bereits

festgestellt, dass diese in den Grenzen des am 8ten April 1852 bewilligten

Schurfdisdrictes liegt und der Stollen an dem Punkte A der Karte No. 1487/296

auf der Parzelle No. 51 am Steene in der Flur IV der Steuergemeinde

Holthausen, des Kreises Altena, angesetzt ist, und in diesem Stollen Bleierze

wirklich anstehend gefunden worden sind.

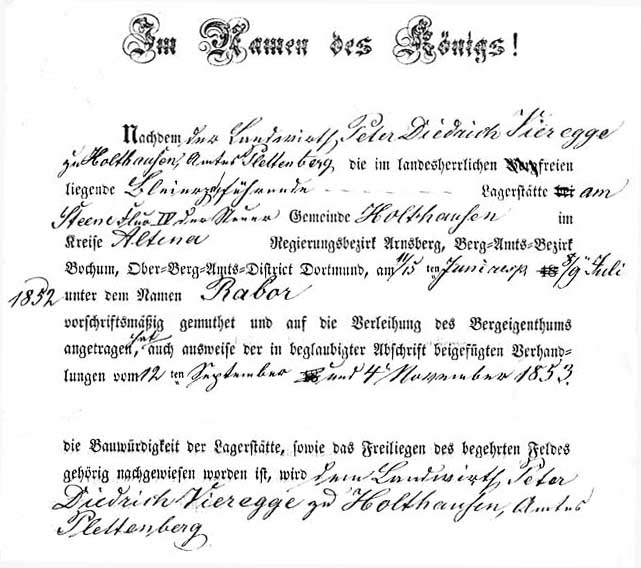

Auf Seite 2 der obigen Urkunde "Im Namen des Königs" steht:

Das Bergeigenthum des Bergwerks Rabor mit einer

Fundgrube und zwölf Maaßen im gestrekten Felde, so wie dieses

Feld auf der angehefteten Karte nach seiner Lage und in seinen

Grenzen bezeichnet ist, zur Gewinnung aller darin vorkommenden

Bleierze nach Vorschrift der Clev-Märkischen Bergordnung vom

29. April 1766, allen etwaigen Rechten Anderer, insbesondere des

Grund-Eigenthümers, unbeschadet, hierdurch Kraft dieser Urkunde

verliehen und demselben unter der Bedingung . . .

Berlin, den 3ten Februar 1854. Der Minister für Handel, Gewerbe

und öffentliche Arbeiten, gez. von der Heydt.

Zu dem auf heute angesetzten Augenscheintermin führte der Muther Peter

Diedrich Vieregge zu dem Mundloche, des in der Verhandlung vom 25ten

Januar beschriebene Stollens, welcher auf Buschgrund des Landwirths Peter

Christoph Wolf zu Holthausen liegt, und demnächst in den Stollen selbst.

... aufgefahren und machte bis zu 22 Ltr. mehrfach Krümmungen.

Von diesem Punkte, woselbst die Grauwackenschieferschichten hora 5

streichen und 60 Grad nach Süden einfallen, besitzt derselbe auf

4 1/2 Ltr. Länge eine Rüstung West hora 7 bis an eine 12 Zoll mächtige

hora 0 4/8 streichenden, 75 Grad nach Westen geneigten Gang, der in

der grauwackenartigen Ausfüllungsmasse Quarz, Funken von Schwefel-Kies,

etwas Spateisenstein und Eisenocker führt.

Auf diesem Gange ist der Stollen in nördlicher Richtung hora 12 bis hora

0 4/8 überhaupt 56 Ltr. fortgesetzt. Auf der ganzen Länge lässt sich an

der Firste mit geringen Ausnahmen ein deutliches Saalband erkennen und

um Stollen verfolgen. Bei 39 Lacher Länge dieses letzteren Stollenstückes

fand sich an dessen linken Stoße ein mit Wasser angefülltes Gesenk, dessen

Tiefe von dem Muther zu 1 Lachter seiger angegeben wurde.

Unmittelbar nördlich dieses Gesenkes zeigte der Muther 2 Lachter über

der Sohle des Stollens an einem 1/2 Lachter hohen Firstenstoße derben

Bleiglanz, 3 Zoll mächtig anstehend, welcher sich noch über die Firste

dieses Stoßes 2 Zoll mächtig in die Höhe zog. An dem Firstenstoße

selbst war eine 1 Zoll mächtige, steil nach Osten geneigte, mit derben

Bleiglanz ausgefüllten Kluft zu sehen, die sich mit der oben beschriebenen

Bleiglanzmasse ....rte

Der Gang streich an dieser Stelle ebenfalls hora 0 4/8 und besitzt 75 bis

80 Grad westliche Neigung. Der hier beschriebene Erzpunkt wurde als der

Fundpunkt der Muthung Rabor bezeichnet, an dem sich das weiter unten zu

beschreibende Feld anschließen soll.

Von dem beschriebenen Gesenk 8 Lachter weiter nach Norden wurde in dem

Stollen und auf demselben Gange ein zweites Gesenk angewiesen, welches

3 Fuß Seigertiefe unter der Sohle des Stollens besitzt und gewöhnlich

mit Wasser angefüllt ist, heute aber ausgeschöpft war, auf dessen Sohle

derber Bleiglanz 3 Zoll mächtig anstand. Von diesem Gesenk stand der

Ortspunkt nach 9 Lachter nördlich unzweifelhaft auf dem gemutheten Gange,

der hier aber taub ist.

Der Bleiglanz besitzt einen äußerst geringen Zusammenhalt und ist sehr

leicht zu gewinnen. Zu der Kaun (?) des Stollens wurden einzelne Gangstücke

von 5-6 Zoll Mächtigkeit, fast aus derben Bleiglanz bestehend vorgezeigt,

die bei der Stollenauffahrung gewonnen sein sollen und dem Ganggestein

nach zu urtheilen auch wirklich gewonnen worden sind.

Bleiglanz findet sich in den letzten 36 Lachtern der Stollenlänge an

mehreren Stellen der Firste in dünnen Schnüren bis zu 1 Zoll mächtig

und auch eingesprengt. Auf der Halde des Stollens wurde braune Zinkblende

an einzelnen Bergwänden und Schwefelkies mit Kalkspath aufgefunden, die

ebenfalls aus dem beschriebenen Gange herrühren müssen.

Da die gemuthete Lagerstätte unbedingt als ein Gang angesprochen werden muß,

so wurde dem Muther eröffnet, daß nach der ... und Märkischen Bergordnung

für Gänge nur eine Verleihung nach Längenmaß zulässig sei und das

Maximum eines solchen Feldes 1 Fundgrube und 12 Maaßen mit der Vierung

von 7 Lachter betrage.

Unter diesen Verhältnissen begünstige sich derselbe mit einem Felde von

1 Fundgrube und 12 Maaßen und legte die Fundgrube von dem beschriebenen

Fundpunkte halb nach Süden halb nach Norden, von den Maaßen aber, dem

Streichen des Ganges folgend, 2 Maaß in südlich die Fundgrube und 10 Maaßen

nördlich dieselbe, die bergordnungsmäßige Vierung aber halb in das

Liegende der Lagerstätte.

Herr ...garent wünschte den eingereichten Schurfriß No. 1487/296, dessen

Richtigkeit ihm bekannt sei und die er hierdurch ausdrücklich anerkenne,

als Vermessungsriß oder Verleihungsriß zu benutzen, der nicht mit zur

Stelle gebracht worden war, und beantragt dessen Ergänzung durch Auftragung

des Stollens und des Fundpunktes, so wie der heute begehrten Feldeslängen

nebst Vierung und demnächstige Ausfertigung der Verleihungsurkunde, da

ältere Ansprüche auf das begehrte Feld nicht vorhanden seien.

v.g.u.(vorgelesen, genehmigt, unterschrieben), gez.: Vieregge

Der Fundpunkt ist 409 Lachter in der Stunde 9 13 1/2 -16 nach Westen

von der nordwestlichen Ecke des Hauses des Funke zu Holthausen entfernt.

Dortmund, d. 12. Januar 1854 - Königliches Oberbergamt für die Westfälischen

Provinzen.

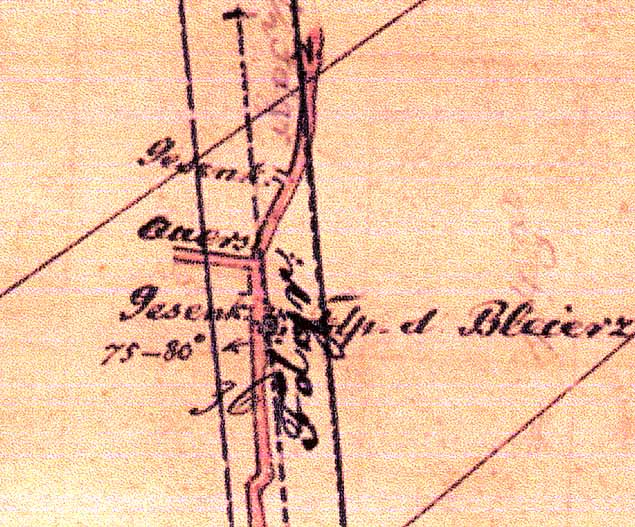

Auszug aus dem Belehnungsriss vom April 1848. Der Fundpunkt der Bleierzgrube

"Rabor" wurde danach in einem

schon vorhandenen Stollengang festgelegt. Angefertigt wurde die Karte "nach

der Kataster-Flur-Karte im April 1848 durch den Kataster-Geometer Hundertmark".

(Quelle: Bergamtsarchiv, Bezirksregierung Arnsberg,

Abtlg. Bergbau und Energie, Dortmund)

Quelle: Grund-Acten über die Bleierz -Zeche Rabor in der Gemeinde Holthausen Kreis Altena

Eingetragen im Berg-Gegenbuche Band LXIII Seite 325-342, Neu: Band II Seite 39-56

Königliches Grundbuch Amt Plettenberg, Märkische Berg-Amts-Hypotheken-Registratur

Litr. R Nro. 40 des Repertorii.

. . .

Quelle: Schreiben Nr. II 1121/54 des Oberbergamtes Bonn, Konviktstr. 11, vom 03.09.1954,

eingegangen beim Amtsgericht am 08.09.1954

An das Amtsgericht Plettenberg

- Grundbuchamt -

Betr.: Bleierzbergwerk "Rabor" (Längenfeld) bei Holthausen Kreis Altena,

verliehen am 3. Februar 1854

Das vorgenannte Bergwerk fällt unter das Gesetz zur Bereinigung der Längenfelder

vom 1. Juni 1954 (GV.NW. 1954 S. 199). Zur Durchführung des in diesem Gesetz

vorgeschriebenen Verfahrens benötigen wir die Angabe des derzeitigen Feldeigentümers

und etwaiger Belastungen des Bergwerksfeldes. Da wir keine Grundbuchnachricht

über das Bergwerk besitzen, bitten wir um Übersendung des Grundbuchauszuges

mit Titelblatt. Die Grundbuch-Nummer ist hier nicht bekannt.

gez. Dr. Funder

Abschrift! angefertigt am 9. Sept. 1954

Grundbuch von Plettenberg Band III Artikel 31

Bezeichnung des Grundstücks: Das Bleierzbergwerk Rabor.

I. Abteilung:

Eigentümer: 1. Fabrikant Friedrich Wilhelm Vieregge zu Plettenberg

Zeit und Grund des Erwerbs: Auf Grund von Erbbescheinigung vom 24. April

1893 und der Auflassung vom 28. April 1893, eingetragen am 29. April 1893.

Diese Eintragung ist von Band II Seite 39 ff, wo das Bergwerk bisher

eingetragen stand, hierher übernommen am 11. Juli 1893.

(angefertigt am 20.09.1954, abgeliefert am22.09.1954)

zurück

|