|

Sprengstofffabrik im Sterbecketal

Quelle: WR Schalksmühle vom 20.10.2009

Karsten Binzyk erforscht Stollen

Schalksmühle.

Verlassen, verschüttet und vergessen interessieren sie heute nur noch einen kleinen Kreis

von Heimatforschern, die dieses Kapitel heimischer Industriegeschichte für die Nachwelt

bewahren wollen. Zu den fleißigsten Forschern im Märkischen Kreis gehört Karsten Binczyk.

Der Lüdenscheider hat jetzt am Ortseingang von Schalksmühle ein altes Kupfererzbergwerk

aus dem 19. Jahrhundert erforscht.

Mosaikstein für Dokumentation

Beim Betreten des Stollens zeigte sich ein Gang in einer Länge von acht Metern. Er hat eine

lichte Höhe von 1,70 Meter und eine Breite von 70 Zentimetern. „Ich habe so gerade hineingepasst”,

scherzt Karsten Binczyk. Der Stollen wurde von Hand in den Felsen geschlagen. „Reste von

Bohrlöchern, die vom Sprengen herrühren, habe ich nicht gefunden.” In heimatkundlichen

Veröffentlichungen wird der Stollen als verstürzt und eingefallen bezeichnet. „Das ist nicht

so”, korrigiert der Bergwerksforscher. „Der Stollen endet ganz einfach nach acht Metern. Eine

Förderung von Erzen hat im diesen Teil des Grubenfeldes nicht stattgefunden.”

Dass überhaupt an dieser Stelle nach Kupfererz gegraben worden ist, kann Karsten Binczyk

jedoch verstehen. Aus alten Dokumenten geht hervor, dass der Schalksmühler Ingenieur Albert

Reinecken und der Obersteiger Theodor Schulte am 6. Dezember1880 beim Bergamt eine Mutung

auf Kupfererze einreichten. Sie vermuteten ein gewinnbringendes Kupferzvorkommen, da das

Areal im Bereich einer tektonischen Störung liegt und sich dort durch hydrothermale Lösungen

Quarzgestein gebildet hatte, das häufig Kupfererze enthält. In diesem Fall war der Gang

jedoch taub und damit die ganze Arbeit umsonst.

Deswegen konzentrierten sich die Arbeiten damals auf den Bereich der gegenüberliegenden

Talseite. Dort, wo heute die Bahntrasse verläuft, wurde tatsächlich Kupfererz gefunden.

Quelle: Fritz Bertram "Bergbau im Bereich des Amtsgerichts

Lüdenscheid" von 1952-54, S. 214

3. Schalksmühler "Kupferwerk"

Dieses Grubenfeld wurde in den Gemeinden Halver, Hülscheid und Lüdenscheid

von Albert Reinicke und Obersteiger Theodor Schulte aus Schalksmühle am

06.12.1879 gemutet und an diese am 09.07.1880 verliehen. Es ist leider nicht

mehr zu erfahren, ob hier ein größerer Betrieb umgegangen ist. Alte Leute

berichten, dass im Laufe der Zeit immer wieder in dieser Grube gearbeitet

worden ist.

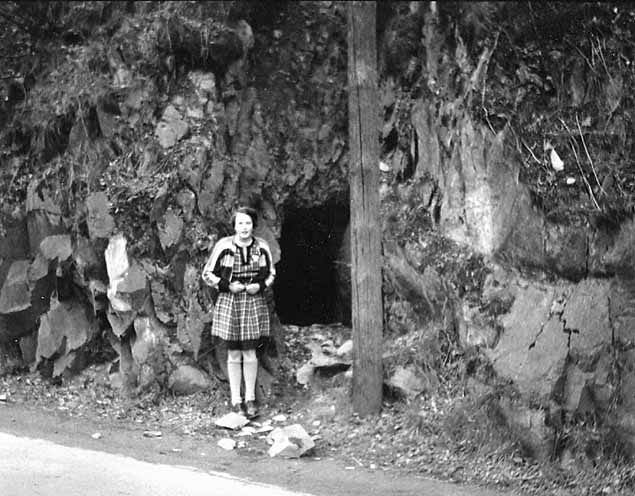

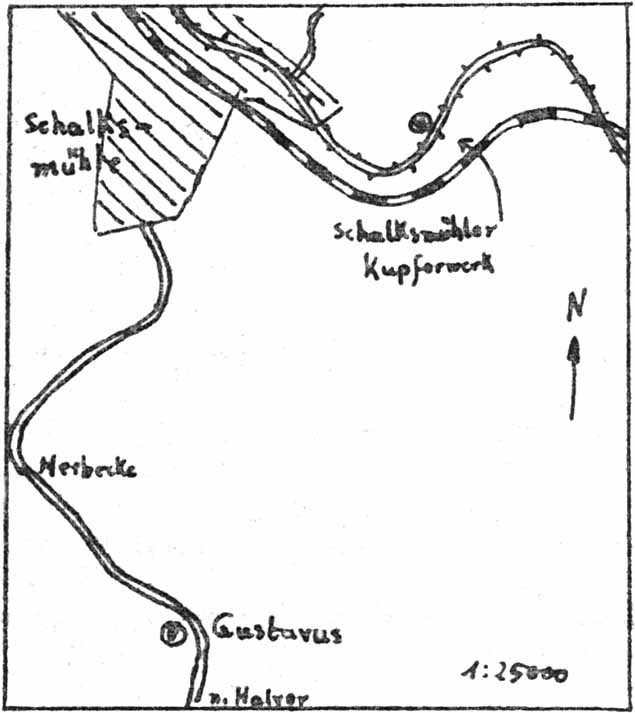

Der Stollen wurde unmittelbar am nördlichen Straßenrand der Bundesstraße 54

(Brügge - Hagen) angefahren. Man kann das Mundloch noch sehr gut erkennen

und leicht finden, wenn man unmittelbar hinter der ersten großen Kurve hinter

Schalksmühle gemäß Karte auf Seite 213 den linken Straßenrand betrachtet.

Der Stollen setzt unmittelbar an der Straße an und ist heute noch etwa 5 m

weit zu begehen, dann ist er eingefallen. Die beiden Bilder 78 und 79 geben

uns eine Anschauung der heutigen Situation wider.

Quelle: "Schalksmühle", Beiträge zur Heimat- und Landeskunde,

herausgegeben vom Heimatbund Märkischer Kreis eV, Sept. 1996, S. 26 ff.:

Bodendenkmäler in Schalksmühle von Bernd Gohlicke

Gruben, Pingen und Verhüttungsplätze

In Schalksmühle wie auch in den übrigen Städten und Gemeinden des

Märkischen Kreises existieren viele Spuren, die auf den Abbau und

die Weiterverarbeitung heimischer Bodenschätze hinweisen. Neben

alten Steinbrüchen, die Baumaterial lieferten, fallen besonders die

bergbaulichen Anlagen zur Gewinnung von Erzen und Mineralien auf.

Mit einfachsten Werkzeugen wurden die Lagerstätten in früheren Zeiten

ausgebeutet. Pingen, das sind tiefe Mulden im Gelände, Stollen,

Luftschächte oder Schutthalden zeugen noch heute davon.

Auch Kupferabbau hat in Schalksmühle stattgefunden. Hierfür stehen die

Gruben "Schalksmühler Kupferwerk" bei Niederworth und "Gustavus"

südlich von Herbecke. Von der Grube Gustavus sind noch ein Stolleneingang,

eine Mulde und einige Halden vorhanden.

Quelle: Fritz Bertram "Bergbau im Bereich des Amtsgerichts

Lüdenscheid" von 1952-54, S. 213

2. Kupfererzgrube "Gustavus"

Dieses Lager wurde zufällig von dem Gustav Göbel an der Straße von

Schalksmühle nach Halver (Oeckinghausen) entdeckt. Der Mutungsbericht

der Mutung vom 30.06.1862 besagt, dass das Kupfererzlager direkt zu

Tage ausstrich und der Malachit deutlich zu sehen war. Man hatte einen

5 Ltr. tiefen Stollen getrieben in Grauwackenschiefer, der h W 5 1/4

streichend mit 60 Grad nach Süden einfiel. Man fand 19 Zoll mächtigen

Quarz mit Funken und größeren Partien von Kupferkies. Der Malachit war

nicht nur auf den Klüften, sondern auch in den Quarzmassen und Hohlräumen

zu finden. Selbst das Liegende führte im Grauwackenschiefer noch

Kupferkies.

Nach dem Tode des Inhabers wurden seine 5 Kinder als Inhaber der Grube

Gustavus eingesetzt. Mit Schreiben vom 08.07.1918 begehrte der Leutnant

von Maenen als Alleinerbe sämtliche Kuxen. Und mit Schreiben vom

18.08.1934 begegnen wir demselben H. v. Maenen, nun Postoberinspektor

a. D. aus Köln-Nippes, der wiederum seine alten Rechte wahrnimmt (GBA

Lüdenscheid). |