|

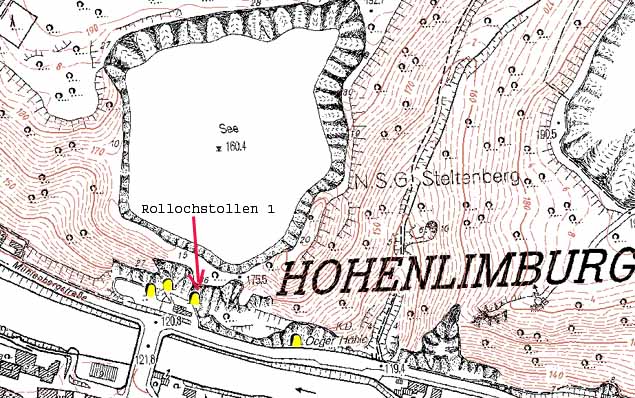

Rolloch-Stollen der Hohenlimburger Kalkwerke

Zur Geschichte des ehemaligen Kalksteinbruch "Rollloch 1" der Hohenlimburger

Kalkwerke GmbH berichtete uns Dr.-Ing. Christian Lange auf Anfrage u. a.:

"Mit dem von Ihnen angesprochenen Datum ist die Auffahrung des Stollens gemeint,

der im Jahre 1926 bergmännisch in das Kalksteinvorkommen getrieben wurde und

nach oben hin mit einem senkrechten, schachtförmigen Grubenbau verbunden wurde.

Durch diesen Schacht, der später nach oben hin trichterförmig erweitert und

mit einer Schrapperanlage versehen wurde, "rollten" die Steine in den Stollen,

wo sie dann auf Loren verladen und abtransportiert wurden. Daher stammt der

Name "Rollloch".

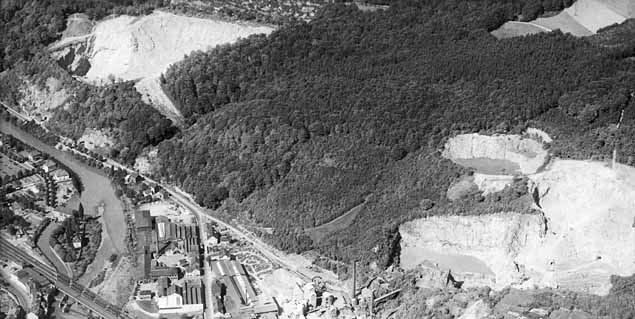

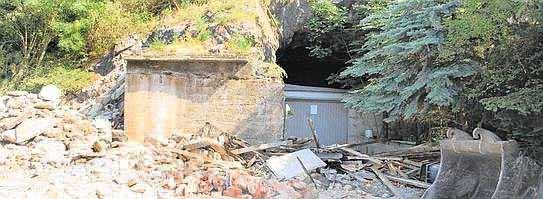

Der Stollen wurde bis 1967 benutzt und danach mit dicken Betonplomben verschlossen,

damit dieses Gelände nachfolgend als Klärteich genutzt werden konnte. Dies wird

auf einem Bild aus 1980 deutlich. Seit etwa 10 Jahren ist auch diese Nutzung beendet

und der ehemalige Steinbruch verfüllt. Seither steht er unter Naturschutz und es

hat sich dort eine Tier- und Pflanzenvielfalt angesiedelt, die in unserer Gegend

nicht ihresgleichen findet. Hierzu füge ich ebenfalls zwei Bilder an.

Der andere Stollen ist vermutlich als Abstellplatz für Loren genutzt worden,

genaueres läßt sich dazu aber nicht mehr sagen. Der Seitengang im Hauptstollen

wurde, wie Sie richtig vermutet haben, früher als Sprengstofflager genutzt; in

dem alten (jetzt leeren) Stahlschrank lagerte man die Zünder."

Quelle: WR Hohenlimburg vom 04.08.2010

Kalkwerke:

Hohenlimburg. (-hey) Es war mehr als fünfzig Jahre alt und stand am Eingang zum Steinbruch Rolloch I - das ehemalige Flachdachgebäude, das viele Jahre von den Mitarbeitern der Hohenlimburger Kalkwerke als Mannschaftsraum in den Pausen genutzt wurde.

„Das ist wahrscheinlich von unserem Großvater gebaut worden“, mutmaßte Dr. Matthias Lange, Geschäftsführer der Kalkwerke.

In den vergangenen Woche wurde es nun dem Erdboden gleichgemacht. „Das war nicht mehr zeitgemäß. Die Fläche wird jetzt begrünt“, so Dr. Lange.

Viele Jahre diente das Gebäude sogar als Wohnstätte. Keine schöne Wohnlage - dafür aber originell.

Die Oeger Höhle

Quelle: Historisches Zentrum Hagen, Museumsgeschichte Teil 2, Zerstörung von Bodendenkmälern

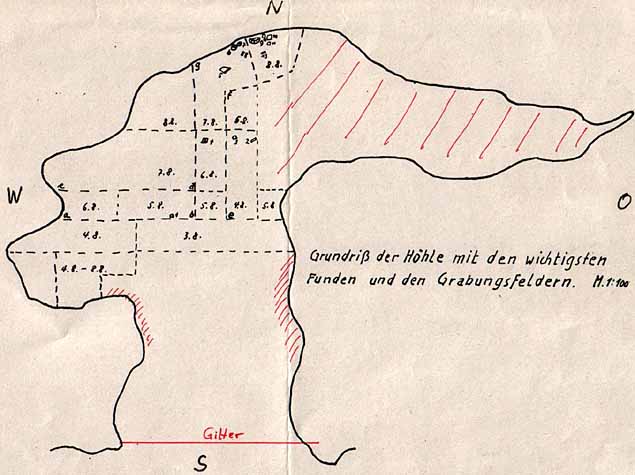

Oeger Höhle in Hohenlimburg

"Die an der Lenne gelegene Oeger Höhle in Hohenlimburg wurde bereits um 1860 von Johann Carl Fuhlrott, dem Entdecker des Neanderthalers, aufgesucht. Der Eingangsbereich dieser Höhle war zu dieser Zeit bereits durch den Straßenbau verändert. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind aus der Oeger Höhle zahlreiche Knochenfunde von eiszeitlichen Tieren bekannt.

Um 1928 entdeckte hier der Herner Urgeschichtler Karl Brand mindestens ein Steinartefakt und zahlreiche Knochen. 1932 erfolgte die erste größere Ausgrabung in der Höhle im Auftrag des "Vereins für Orts- und Heimatkunde Hohenlimburg" durch den damaligen Schwerter Heimatforscher Josef Spiegel.

Die Grabung des Gründers des Ruhrtalmuseums in Schwerte (1933) in der Oeger Höhle

lieferte unter anderem die Geweihreste von über 500 Rentieren. Aber auch Gefäße

der jüngeren Rössener Kultur und offenbar auch metallzeitliche Keramikreste

wurden dabei entdeckt. Allerdings waren diese und auch weitere Ausgrabungen

in der Oeger Höhle alles andere als systematisch und lieferten nur wenige für

die moderne archäologische Wissenschaft verwertbare Erkenntnisse.

|