|

Quelle: Kierspe - Märkischer Kreis, Festschrift zum Kreisheimattag 1990, S. 67-71 Das Hülloch

Der Erzbergbau

Von Willi Binczyk

Unser Gebiet war bereits zur Steinzeit von Menschen bewohnt. Mit Sicherheit

trifft diese frühe Besiedlung für Nachbarregionen, wie z. B. für das

Hönnetal zu. Die dortigen Höhlen boten den frühen Bewohnern Schutz gegen

wilde Tiere und gegen die Unbilden der Witterung.

Die Menschen lebten damals von der Jagd und Fischerei. Hinzu kam später

die Landwirtschaft als Haupterwerbsquelle. Mit zunehmender Besiedlung

reichten jedoch die Erträge aus der Landwirtschaft nicht mehr aus, da

die wenig fruchtbaren Böden, in Verbindung mit den ungünstigen klimatischen

Verhältnissen, unserer bergigen Landschaft zu wenig hergaben. Auf der

Suche nach neuen Existenzgrundlagen brauchte man sich jedoch im märkischen

Sauerland nicht lange aufzuhalten, denn beim Graben nach Bodenschätzen

wurden die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes schnell fündig, indem

man auf Eisenerz stieß.

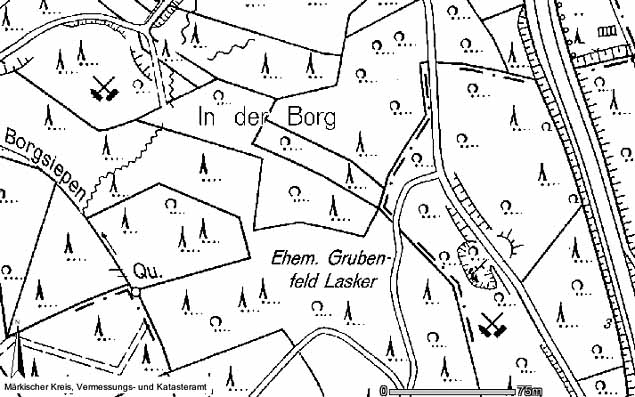

Auf Kiersper Stadtgebiet findet man noch heute die Spuren dieses frühen

Erzabbaus (Stollen-, Graben- und Trichtergrubenpingen). Das Eisenerz

wurde meist im Tagebau mit einfachen Werkzeugen geschürft. Die Gruben

und Gräben nennt man Pingen. Durch einen Waschvorgang wurden die lehmigen

und tonigen Verunreinigungen der Erze beseitigt. Es wurde jedoch auch

Erz durch Vortreiben von unterirdischen Stollen gefördert. Diese Form

des Erzabbaus ist ebenfalls noch gelegentlich aufgrund von erhaltenen

Stollenmundlöchern und Berghalden erkennbar. Auch Spuren der frühen

Eisenverhüttung sind noch aufzuspüren. Vor dem Schmelzen wurde das Erz

durch Rösten für die Verhüttung vorbereitet, dann in den sogenannten

Rennöfen (früheste Form der Eisenverhüttung) und später in den Massenhütten

geschmolzen. Die Verarbeitung des Metalls zu einfachen Geräten und

Werkzeugen geschah anfangs in den Waldschmieden.

Durch den damals großen Waldreichtum war stets gewährleistet, dass

ausreichend Holz zur Herstellung des Brennmaterials für die Erzverhüttung

vorhanden war. Aufmerksamen Wanderern fallen in den Wäldern die noch

an vielen Stellen vorhandenen kreisrunden, schwarzen, ehemaligen

Kohlenmeilerplätze auf.

Vom 14. bis in das 20. Jahrhundert lieferten auch in Kierspe die

Bachläufe die Energie für den Antrieb der Wasserräder, wie beispielsweise

für das Wasserrad, welches vermutlich den Blasebalg des nur 200 m

südlich von Haus Rhade Ende des 13. Jahrhunderts bereits in Betrieb

befindlichen Masse- oder Stückofens angetrieben hat. In unmittelbarer

Nähe, im "Gokesberg" zwischen Rhade und Bollwerk, ist übrigens in

den dort heute noch vorhandenen Gruben bereits in sehr früher Zeit

Erz im Tagebau gewonnen worden. Ferner ist in einem Vertrag aus dem

Jahre 1725 die Nutzung der Rhader Kalkgrube - Kalk ist als Zuschlag

für die Eisenverhüttung erforderlich - im einzelnen geregelt.

Abbauwürdige Erzgänge und -lager befanden sich außerdem in Griesing,

Homert-Wehrhahn, Arney, Graefingholz, auf der Mark sowie in der

Ebbeverwerfung. Es wurde überall nach Erz gegraben. Nur der Ortskern

von Kierspe selbst blieb vom Bergbau frei.

Nachstehende Aufstellung gibt eine interessante Übersicht für die von

1858 bis 1902 in und um Kierspe verliehenen Bergwerksfelder:

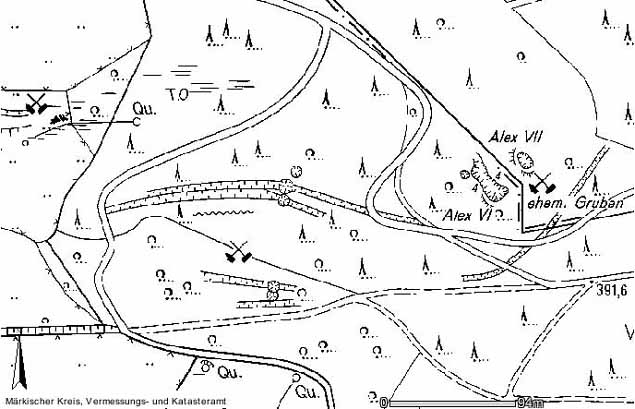

Gruben Alex VI und VII

Die meisten erzführenden Verwerfungen sind heute noch für den Kenner

leicht an der Geländestruktur zu erkennen. Auf den Verwerfungen wurden

Schürfschächte abgeteuft und eisenhaltige Gangvorkommen angefahren. Die

Gänge wurden vermessen und am Fuß des Berges im Stollen wieder aufgeschlossen.

Man stellte 2 1/2 Zoll mächtiges Erzvorkommen und 20prozentiges Brauneisen

fest. Nach diesem Aufschluss wurden die Arbeiten wieder eingestellt und

die Grubenfelder mehrmals verkauft. 1987 sind sie ebenfalls "ins Freie"

gefallen. |