|

Quelle: Balve - Buch vom Werden und Sein der Stadt, 1930 zur 1000-Jahr-Feier, S. 297-311 (in Auszügen)

Bergbau und Hüttenwesen im Bereich Balve

Von 1. Bergrat i. R. Adolf Goebel, Arnsberg

. . . Das Gebiet des Amtes Balve umfasst 40 Grubenfelder, von denen

20 auf Eisenstein, 5 auf Schwefelkies, 5 auf Zinkerz, 2 auf

Blei- und Zinkerz, 1 auf Eisen- und Manganerz, 1 auf Eisen-

und Zinkerz und 3 auf Marmor verliehen worden sind. Einige

Felder greifen in ihrer Erstreckung über die Amtsgrenze hinaus.

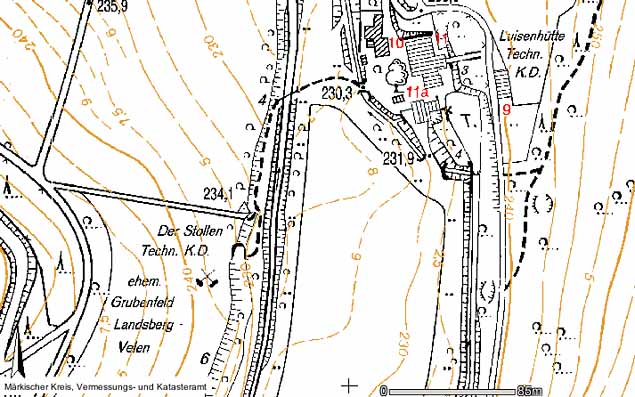

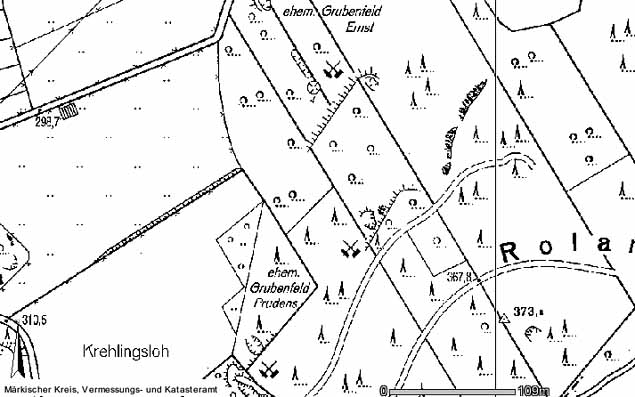

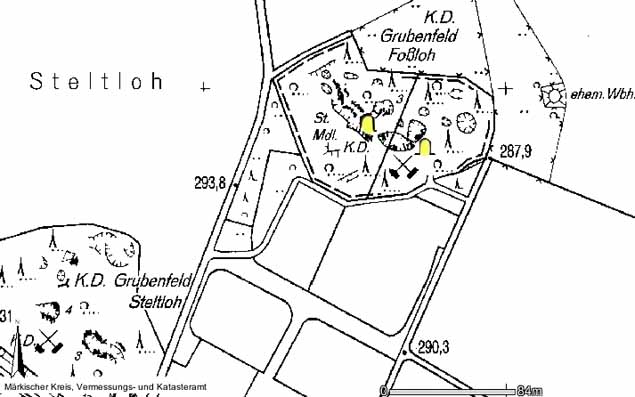

Die Lage der Felder ist auf der amtlichen Mutungs-Übersichtskarte

eingetragen.

Die Namen der Felder, in den einzelnen Erzgrubben nach der

Buchstabenfolge geordnet, mit den Namen der gegenwärtigen Besitzer

oder Repräsentanten und dem Jahre der Verleihung, dem amtlichen

Bergwerksverzeichnis entnommen, sind nachstehend aufgeführt:

Eisensteinfelder

Eisen- und Manganerzfeld

Eisen- und Zinkerzfeld

Schwefelkiesfelder

Bleierzfelder

Zinkerzfelder

Blei- und Zinkerzfelder

Marmorfelder

Von diesen sämtlichen Feldern ist gegenwärtig kein einziges in Betrieb. Im Betrieb

gewesen, wenn auch nur vorübergehend und in bescheidenem Umfange, sind

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die sperrgedruckten Namen (3, 6, 8, 9, 11,

14, 16, 20, 31, 37) - 8 Eisenerz-Felder und je 1 Zinkerz- und 1 Blei- und

Zinkerzfeld. Die übrigen Felder sind nicht über die Verleihung hinausgekommen.

Seit etwa 1865, also fast seit 70 Jahren, ruht jeglicher Bergwerksbetrieb im

Amte Balve.

e) Bergtechnisches

Henseneiche, bereits 1790 dem Grafen Johann Ignatz Franz von

Landsberg als Längenfeld verliehen, liegt am untersten Hammer bei

Wocklum und baute sowohl auf einem, in spätigem Kalkstein des Massenkalks

aufsetzenden Roteisensteingang, als auch auf einzelnen, in Lettenschichten

des Kalkspats eingebetteten edlen Eisensteinnieren. Zuerst wird 1811

ein Betrieb erwähnt, dann erst wieder 1825; jahrelang war er unterbrochen.

Die Gruben "Husenberg", "Glückauf" und "Landsberg"

markscheiden miteinander. Auf allen drei Gruben trat Rot- und schwarzer

Toneisenstein mit Schiefer im Hangenden und Grünstein im Liegenden auf.

Der Eisenstein war so stark mit Schwefelkies durchsetzt, dass er nicht

verhüttet werden konnte, "sofern er nicht durch Rösten oder Auslaugen

seine schädlichen Eigenschaften verlieren sollte". Edle Mittel

wechselten mit tauben ab.

Voßloh. Die Grube kam 1848 als Längenfeld zur Verleihung auf

Eisenstein, Bleierz und Galmei, die nesterartig auf der Scheide

zwischen Massenkalk und Schiefer am sog. Voßloh in der Gemarkung

Langenholthausen auftraten. Da in den ersten Jahren des Betriebes

von 1851 bis 1853 die Gewinnung sich lediglich auf Eisenstein

beschränkte, wurde von anderer Seite die Freierklärung des Feldes

für Blei- und Zinkerze beantragt, der Antrag jedoch 1854 vom

Bergamt Siegen mit der Begründung zurückgewiesen, dass es für die

Erhaltung einer Berechtsame gleichgültig sei, ob der Bergwerkseigentümer

ein oder alle verliehenen Minerale abbaue.

Nach mehrjähriger Ruhe wurde der Betrieb anfangs 1858 wieder

aufgenommen und bis 1860 fortgesetzt. Da schließlich nur

minderwertiger kalkhaltiger Roteisenstein gefördert wurde, auch

weitere Aufschlüsse durchaus ungünstig ausgefallen und die

Wasserzugänge immer stärker geworden waren, kam die Grube

noch im selben Jahr zum Erliegen.

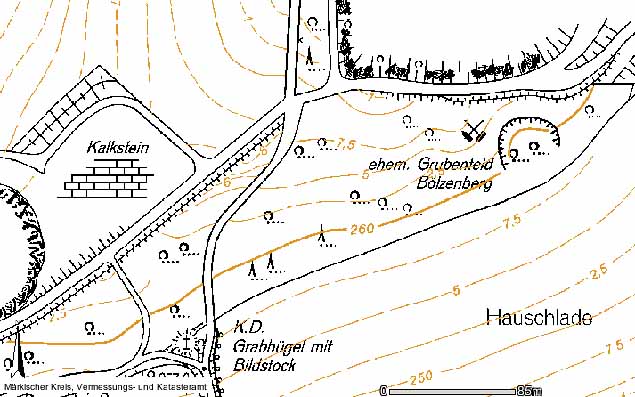

Bölzenberg. Das Feld am Bölzenberg, in den Bergkaulen

bei Wocklum gelegen, führte zinkhaltigen Brauneisenstein und

als Seltenheit reinen ausgeschiedenen kohlensauren Galmei. Die

Grube war schon in alten Zeiten, lange vor der Besitznahme des

Landes durch Preußen, bebaut worden, das Feld dann aber wieder

ins Freie gefallen. 1849 wurde es dem Grafen von Landsberg auf

Eisenstein und Galmei aufs neue verliehen und 1867 dem Grafen

Friedrich von Landsberg Velen und Gemen zu Gemen bis zu der

zulässigen Größe erweitert. Seit 1851 hat die Grube stillgelegen.

Förderung hat nicht stattgefunden, da der Betrieb sich

ausschließlich auf Versuchsarbeiten beschränkte, die zu keinen

abbauwürdigen Aufschlüssen führte.

Quelle: "Der Holter", Ortskundliche Zeitschrift für die ehem.

Freigrafschaft Langenholthausen, Heft 2, Dezember 2010, "Die Erzlagerstätten

im Raum Balve und Neuenrade, ihr Inhalt und ihre montangeschichtliche

Bedeutung (Volker Haller), S. 23-29, Hrsg.: Der historische Verein

Langenholthausen

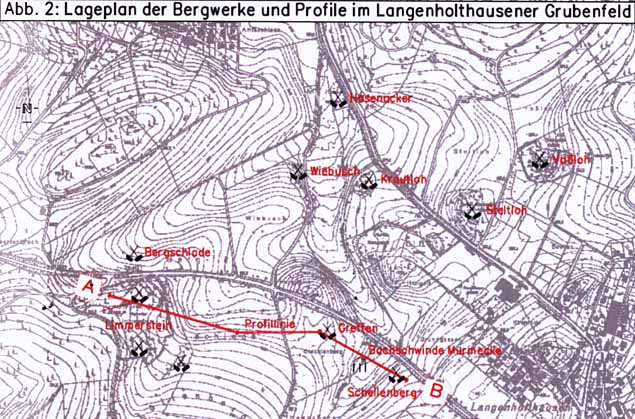

2. Grube Schellenberg

Bezüge zum Bergbau sind vorhanden. So weist die Lagerstätte der Grube

"Schellenberg" deutliche Unterschiede zu allen anderen im Langenhausener

Grubenfeld auf. Weiterhin ist die Grube hier die einzige von wirtschaftlicher

Bedeutung gewesen, welche sich nicht im Besitz des Grafen Landsberg befand.

Eigentümer war der Freiherr von Wrede. Die Grube bildet daher im gewissen

Sinne auch eine Interessengrenze früherer Jahrhunderte.

Lagerstätte, Erze und Gangarten: Die Lagerstätte selbst ist nicht mehr zugänglich.

Für die Untersuchungen standen die heute in einer Ackerfläche befindlichen

Überreste der ehemaligen Halden des Bergbaus und Material des Erzlagerplatzes

der Langenholthausener Eisenhütte zur Verfügung. Eine Beschreibung der Lagerstätte

durch Goebel . . .

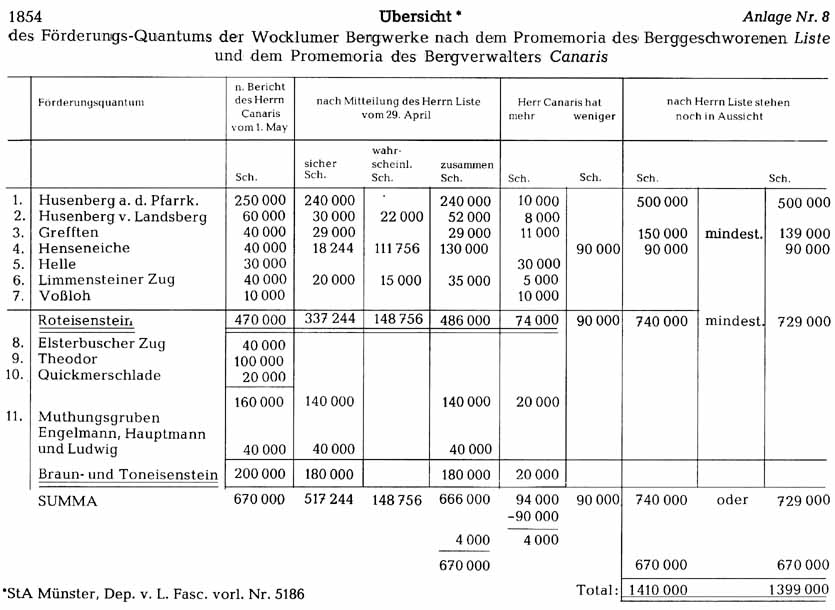

Quelle: Die Geschichte der Wocklumer Eisenhütte 1758 - 1864, 1977, S. 74-75

1. Die usprünglichen Wocklumer Gruben auf kurkölnischem Gebiet

...Auffallend für den Wocklumer Bereich - im Gegensatz zu dem

1775 hinzukommenden märkischen Bereich um Sundwig - ist von Anfang

an die große Zahl der in Betrieb genommenen Gruben. Zeitweilig

werden bis zu fünfzehn Gruben gleichzeitig betrieben. Es ist daher

nahezu unmöglich, hier alle Wocklumer Gruben aufzuzählen. Es finden

im folgenden daher nur die Gruben Erwähnung, in denen über einige

Jahrzehnte hinweg mit gutem Erfolg gefördert wurde. Dies trifft

für folgende Gruben zu (Die aufgeführten Fe-Gehalte werden auf einer

Tabelle in der Hütte wiedergegeben):

1. Henseneiche, in der Nähe der Wocklumer Hütte am Beckumer Kirchweg.

...Entsprach der auf den Hämmern erzeugte Stabstahl in Qualität und

Ausbringung den erwarteten Ansprüchen, so betrieb man während des

Kampagnenverlaufs nur die Gruben weiter, deren Eisenstein für die

Hochofenbeschickung geeignet war. Da jedoch auch während einer

Hüttenreise noch häufig Qualitätsschwankungen des erzielten Produkts

eintraten, was bei solch empirischem Vorgehen leicht verständlich

wird, so änderte der Hüttenmeister die Melange wieder und konnte

hierbei erneut auf Eisenstein aus anderen Gruben zurückgreifen.

S. 73

Das Pulver zum Lossprengen des Gesteins wurde während der gesamten

Wocklumer Bergbautätigkeit sehr häufig von der Firma Theodor Goebel

aus Breckerfeld bezogen, einer Gemeinde, die sich durch ihre zahlreichen

Pulvermühlen auszeichnete und auch den Steinkohlebergbau der Grafschaft

Mark und später des Ruhrreviers mit Pulver versorgte (Quelle: StA Münster,

Dep. v. L. Fasc. H 55. Fol. 504. 100 Pfund Sprengpulver kosten im Jahre

1834 19 Rhtlr.). |

|

Quelle: DerWesten.de vom 31.07.2011 20:04 Uhr

Historischer Verein...

Langenholthausen. (uba) Die Exponate wirken für den Betrachter unspektakulär und doch erzählen die Roteisensteine, die in der alten Grube Limmerstein gefunden worden sind, eine lange Geschichte. Sie gelten nach aktuellen Forschungsergebnissen als Nachweise für älteren Erzabbau in Langenholthausen, der sich nun auf ein Alter von 2 000 Jahren datieren lässt.

Dem Historischen Verein Langenholthausen ist seit Jahren daran gelegen, den Erzabbau in Langenholthausen aufzuarbeiten und die Geschichte lebendig zu halten. Das Dorf verfügt über eine hohe Dichte von Gruben, in denen Blei- und Zinkerze sowie Eisenerze abgebaut wurden. Im April eröffnete der Verein den neugestalteten Bergbauwanderweg, der auch an der von den Mitgliedern freigelegten Bergbaugrube Limmerstein vorbeiführt. Von dort stammen die Roteisenfunde. „Die ursprüngliche Triebfeder, warum wir danach gesucht haben, war eigentlich ein gefundener römischer Bleibarren. Es gibt die Theorie, dass die germanische Siedlung in Garbeck eine Bleilagerstätte war“, berichtet Ronald Förster vom Historischen Verein.

Dies habe das Interesse geweckt, die Erzfunde vom Limmerstein zu untersuchen und eine mögliche Verbindung zur Siedlung in Garbeck herzustellen. Ein Besuch im LWL-Museum in Münster, in dem die Funde der germanischen Siedlung seit 1984 untersucht wurden, und die Unterstützung von Prof. Dr. Reinhard Schaeffer, der als Mentor für Lagerstättenforschung gilt, brachten neue Erkenntnisse.

„Wir haben alle Stätten untersucht und Proben genommen. Uns ist der Nachweis geglückt“, berichtet Volker Haller von der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Lüdenscheid, der den Historischen Verein als Experte bei seinen Untersuchungen unterstützt. Die Langenholthausener Grube Limmerstein liege etwa 1 200 Meter von der alten germanischen Siedlung in Garbeck entfernt. „Wir können nun annehmen, dass der in Langenholthausen gefundene Roteisenstein im 1. Jahrhundert in der germanischen Siedlung verhüttet wurde“, erklärt Ronald Förster.

Roteisen finde man in Gesteinsklippen. Für die Germanen sei es dadurch einfach gewesen, Erze abzubauen und damit Eisen zu erzeugen. Dafür würden unter anderem die Reste von Brennöfen sprechen, die in der germanischen Siedlung bei archäologischen Ausgrabungen gefunden worden seien. „Die Frage, ob damit in Garbeck gehandelt wurde, können wir nicht beantworten“, so Volker Haller. Es seien allerdings Hinweise auf einen Handelsplatz gefunden worden.

„Über all dem steht jedoch, dass Langenholthausen durch die aktuellen Forschungsergebnisse zu den ältesten Bergbauplätzen im Sauerland zählt“, betonte der Heimatforscher aus Lüdenscheid. Und dass die Experten bei ihren Untersuchungen auf die Verhüttung in der germanischen Siedlung Garbeck gestoßen sind, lässt diese Schlüsse zu. Uta Baumeister

Quelle:

Westfalenpost vom 20.09.2006

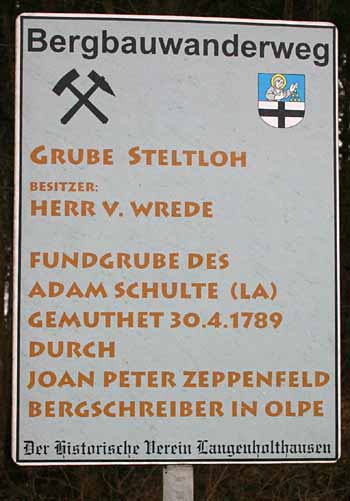

Bergbau-Wanderweg

Langenholthausen. (sim)

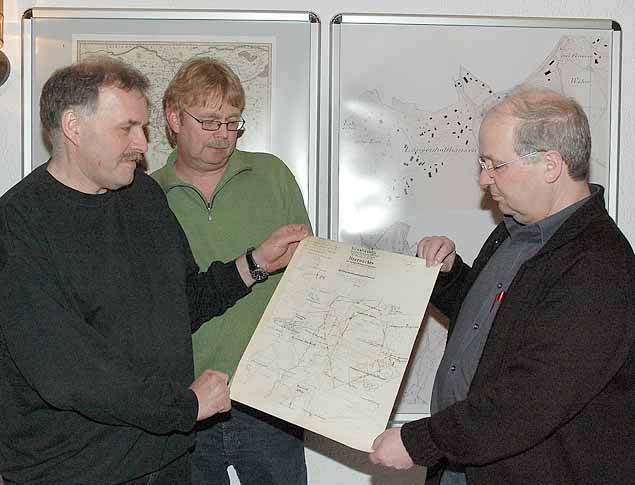

Drei heimatverbundene Männer

haben sich die Aufgabe gestellt,

die Bergbaugeschichte

Langenholthausens zu erforschen

und ihre Erkenntnisse

der Nachwelt zugänglich zu

machen. Das größte Projekt

ihrer Arbeit ist der Bergbau-

Wanderweg rund um Langenholthausen.

Der ist mittlerweile

fertiggestellt und so können

Ronald Förster, Michael

Aßhoff und Engelbert Lazer

für Sonntag, 24. September,

zur offiziellen Einweihung des

Wanderweges einladen.

Für diese Einweihung, die

um 10.30 Uhr auf dem Barbara-

Träger-Platz beginnen soll,

haben die Mitglieder des Historischen

Vereins Langenholthausen

auch einen Vertreter

des Oberbergamts und

den Museumsleiter des Märkischen

Kreises, Stephan Sensen,

eingeladen. Ebenso die

Familien, die früher einmal

Bergbau im Gebiet von Langenholthausen

betrieben haben.

„Graf Landsberg musste

leider absagen, weil er am 24.

September im Ausland ist”,

berichtete Ronald Förster im

Vorfeld.

Auch die Stadt Balve wird

vertreten sein. Zwar hat der

Bürgermeister selbst keine

Zeit, er hat aber die Entsendung

eines Vertreters zugesagt.

An die Feier vor dem Hinweisschild

auf dem Barbara-

Träger-Platz soll sich eine

Führung über den Bergbauwanderweg

rund um Langenholthausen

anschließen. In

dieser Führung will Engelbert

Lazer die acht Gruben, den

Stollen, das Heiligenhäuschen,

das einmal von einem

Steiger gestiftet wurde, den

Platz der ehemaligen Eisenhütte

und die ehemalige Mühle

von Langenholthausen vorstellen.

Alle diese Punkte wurden

vom Verein mit Hinweisschildern

ausgestattet, so dass

der Wanderer eine genaue

Vorstellung von der früheren

Eisengewinnung in Langenholthausen

bekommen kann.

Der Bergbau-Wanderweg

in Langenholthausen weist

auch eine direkte Verbindung

zur Luisenhütte in Wocklum

auf, so dass alle, die an der

Technik-Geschichte des

Sauerlandes interessiert sind,

diese beiden Sehenswürdigkeiten

gut miteinander verbinden

können.

|