|

Quelle: "Bergbau im Bereich des Amtsgerichtes Plettenberg", Fritz Bertram, 1952-1954, S. 28

9. Leitstern - Kupfererzgrube am Silberg bei Eiringhausen

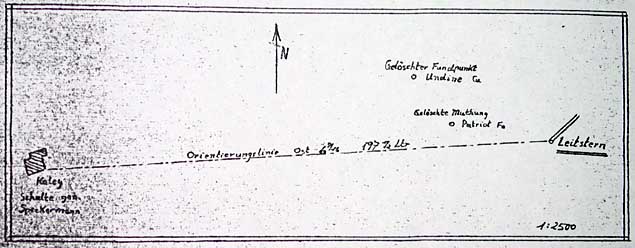

Wenn wir einen alten Muthungsbericht lesen, so stoßen wir

regelmäßig auf eigenartige Ortsdefinitionen. Wir müssen

bedenken, dass vor 100 Jahren unsere heute vollkommen

ausgebildete Polygonenzüge noch recht mangelhaft waren

und somit die bergamtlichen Markscheider auf markante

Punkte im Gelände zurückgriffen.

Und so will ich die

Muthung der Grube Leitstern benutzen, um hier einmal das

Verfahren der Vermessungen zu demonstrieren: Das bekannteste

Gebäude und somit der markanteste Punkt im Gelände war das

Haus Schulte, genannt Spiekermann, im Kahley. Die Südostecke

dieses Hauses war der zu vermessenden Grube Leitstern am

weitesten zugewandt. Und so wurde zunächst die Richtung vom

Fundpunkt festgelegt, die in diesem Falle h O 6 3/4 ergab

(Art der Richtungsfestlegung vgl. Seite 5). Dazu kam dann

die Entfernungsmessung, die im Lachtermaß angegeben wurde

und hier 191 1/2 Ltr (in der Szizze dazu stehen 197 1/2 Ltr.)

ergab. Somit war der Punkt im Gelände festgelegt, wobei man

aber nicht bedachte, dass ein Haus mal abgebrochen werden

kann oder abbrennt, denn heute z. B. steht das Haus nicht

mehr, und selbst die genaueste Lachtervermessung oder

Stundenangabe kann uns nichts mehr helfen.

Zwar war in diesem Falle die Stelle der alten Fundpunkte

leicht zu finden, oft aber bedarf es Umfragen bei alten

Leuten und Einsicht alter Karten, um die alten Fundpunkte

wiederzufinden. Sowie einmal eine Betrachtung über alte

Vermessungen.

Kehren wir zu der Muthung zurück, so lesen wir, dass der

Stollen unmittelbar an der Landstraße Plettenberg-Werdohl

aufgefahren wurde und sich in östlicher Richtung (Nordost)

23 Ltr. weit ins Gebirge erstreckte. Der Stollen wurde im

Streichen der mit 30 - 35 Grad nach Norden einfallenden

Grauwackeschichten vorgetrieben, wobei man auf eine

quarzreiche Grauwackenbank stieß, die 50 Zoll mächtig war

und als die Kupfererzlagerstätte angesprochen werden konnte.

Diese Bank wurde 6 1/4 Ltr. weit verfolgt, so dass man das

Lager als 5 - 6 Fuß mächtig erkennen konnte. Das Lager bestand

aus Kupferkies, das Hangende aus erzführender Grauwacke auf

30 Zoll Höhe und 15 Zoll Breite mit derbem Kupferkies durchsetzt.

Eine Analyse ergab 34,80 Prozent Kupfer, die Verleihung

geschah am 16.01.1861. Später legte man einen zweiten

Parallelstollen ca. 5 Meter östlich vom alten Stollen an.

Dieser Stollen verfiel aber bald wieder, da er taub blieb.

Der linke, zuerst genannte Stollen, wurde im zweiten Weltkrieg

zum Luftschutzstollen ausgebaut (1943). Er ist heute noch

auf etwa 30 Meter befahrbar, das Mundloch ist auch heute noch

durch sogenannten Splitterschutz verwehrt und gibt eine Ansicht,

wie es auf obiger Aufnahme vom Februar 1952 zu sehen ist.

Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Bd. 1, 1954,

S. 85, dort Urkunde aus dem Jahre 1717: StAD, Kl Mk XIb, Nr. 22, Vol XIV, f. 64-66

Silber- und Kupferbergwerk bei Plettenberg

Anzeige des Steigers Christian Bauer, "dass er sowohl dem alten als neu

angefangenen silber- und kupferbergwerk in Charley (gemeint ist wohl "Kahley")

zu auffbauung deroselben etwas holtz benöthiget", und hierfür von Gmd. und

Vorstehern zu Eiringhausen etwas Fallholz angewiesen erhalten habe, dieses

aber von den Eingesessenen eigenmächtig weggefahren sei. Auch beim Versuch,

ander Bauholz (einen Hauptstamm) zu erhalten, werde er von der Gemeinde

Eiringhausen behindert.

- Der Bergmeister Paul Heinr. Weiß ersucht unter Wiedergabe dieses Berichtes

Vorsteher und Gemeinde zu Eiringhausen am 12. Jan., 9 Uhr morgens "bey den

Charley" zu einem Termin zwecks Klärung der Angelegenheit zu erscheinen.

Plettenberg, 2. Jan. 1717, worin die Anmaßung von Weisungsbefugnissen des

Bergmeisters an die Untertanen getadelt wird.

Quelle: Vom frühen Erzbergbau im Märkischen Sauerland, Heinrich Streich, 1979, S.89

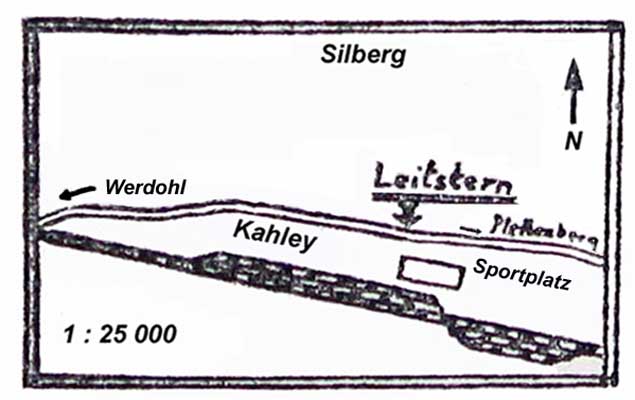

Leitstern: Lage am Fuße des Sillberges, unmittelbar an der Landstraße

Plettenberg-Werdohl am Sportplatz Kahley. Es wurde zuerst ein Stollen

vorgetrieben, dem später ein Parallelstollen folgte. Die Mutung war unter dem

8. September 1858 eingelegt, die Analyse des Minerals ergab 34,80 % Kupfer.

Lager bis 6 Fuß mächtig. Verleihung 16. Januar 1861, stillgelegt etwa 1885.

Im letzten Krieg der westliche noch erhalten gebliebene Stollen als Luftschutzbunker

ausgebaut.

Quelle: Stadtarchiv Plettenberg, C I / 1451 Schriftverkehr wegen

Wiedereröffnung des Erzabbaus in Plettenberg; Laufzeit: 1934 - 1938, S. 132 ff.,

Abschrift DIN A 4 maschinengeschrieben, vom 16.09.1861

Nr. 20 - Die in der Gemeinde Eiringhausen

und Ohle im Kreise Altena

gelegene

Die Kupfererzzeche Leitstern liegt in den Gemeinden Eiringhausen und Ohle im Kreis Altena.

Dieselbe gründet ihre Berechtsame auf die vom 8./11. September 1858 eingelegte

Muthung, welche eine durch Stollenbetrieb erschürfte in der gelöschten Muthung Leitstern

vom 15/16 Febr. 1853 bereits besprochene, flözartige Kupfererzlagerstätte befasst. Der

Fundpunkt derselben liegt unter dem Grundstücke des Peter Dietrich Kellermann gt.

Spiekermann und zufolge markscheiderischer Ermittlung 191 2/8 Ltr. in N. Ost 6 13/16 von

der südöstlichen Hausecke des Peter Schulte gt. Spiekermann in der Kalei entfernt.

Nach der Augenscheinsverhandlung vom 28. März 1854 ist der Stollen, welcher unmittelbar

am Fusse der Dessierung der von Werdohl nach Plettenberg führenden Chaussee hart am

Lenne-Fluss angesetzt ist, in östlicher Richtung auf dem Streifen der dortigen, mit

30 - 35 Grad nach Norden einfallenden Grauwackeschichten 23 Ltr. aufgefahren, wendet sich

alsdann 3/4 Ltr. ins Liegende und hat eine quarzreiche Grauwackenband von 50 Zoll

Mächtigkeit durchbrochen, welche als die gemuthete Kupfererz-Lagerstätte bezeichnet

wurde.

Von dem Fundpunkte aus, der in 24 Ltr. Entfernung vom Stollenmundloch liegt, war die

Lagerstätte noch 6 1/4 Ltr. im Streichen längs der hangenden Lösungsfläche verfolgt und

besteht dieselbe aus zwei sehr quarzreichen Grauwackenbänken, deren Mächtigkeit von

30 - 40 Zoll wechselt, so dass die Mächtigkeit der ganzen kupfererzführenden Lagerstätte

sich auf 5 bis 6 Fuss herausstellte.

Unmittelbar vor Ort war das Hangende und 1 Ltr. zurück das Liegende durchbrochen.

Beides war von den erzführenden Schichten und bestand, durch ein deutliches Ablösen

getrennt, aus Grauwacke, welche ganz conform mit der Lagerstätte 30 Grad nach Norden

einfällt und h. 5 4/8 Ost streicht. Von dem Fundpunkt bis vor Ort fanden sich sowohl

in der Firste als in der Sohle, und ebenso in der theilweise noch anstehenden hangenden

Bank am rechten Stoße, eingesprengte derbe Kupferkiese, theils in unregelmäßig laufenden

Schnüren, theils in mehr zusammengedrängten Partien von kaum sichtbaren Pünktchen bis

zu 1 und 2 1/2 Zoll Durchmesser, welche nicht selten von Malachit in Blättchen und

im Anfluge begleitet sind.

Wie wohl die Erze von dem Fundpunkte bis vor Ort nur spärlich auftreten, so war doch

hier die untere Hälfte der Ortsscheibe, so weit diese in der hangenden, quarzreicheren

erzführenden Grauwackenschicht stand, auf 30 Zoll Höhe und 15 Zoll Breite größtentheils

mit derbem Kupferkies bedeckt. Das Muttergestein bestand vorwiegend aus Quarz von

zerfressenem und eisenschüssigem Charakter.

Die chemische Analyse der vom Fundpunkte ausgehobenen Probestufe hat einen Gehalt von

34,8 % Kupfer ergeben.

Eingetragen ex decreto vom 16. September 1861

Namen der Gewerker |