|

Quelle: Hinweistafel an der Landstraße nach Allendorf (zum 600-jährigen Jubiläum des Ortes)

Der Erzbergbau an der Hermannszeche (I)

Die erste urkundliche Erwähnung des Eisenerzvorkommens an der

"Hermannszeche" geht auf das Jahr 1688 zurück. Es wird berichtet,

dass "das Eisenstein auf der Plattenbracht vor 80 Jahren nicht

ohne Zusätze hätte verarbeitet werden können". Dies lässt darauf

schließen, dass um 1600 hier bereits im Tagebau nach Eisenstein

gegraben wurde.

Die Erschließung der Lager durch Stollen erfolgte erst später. Aus

einem Befahrungsbericht vom 1. August 1827 wissen wir, dass zuerst

der im Volksmund "Ochsenstollen" genannte Vortrieb 400 Meter ins

Gebirge ging. Die Fördermenge in diesem Stollen betrug zunächst

3.600 Tonnen im ersten Jahr und erhöhte sich auf 6.655 Tonnen im

Jahr 1837.

Der zweite Stollen, der 1836 angelegt wurde, war der "Carlstollen".

Das gut erhaltene Mundloch des "Carlstollen" liegt nur wenige

Schritte von hier im Siepen. Von 1837 bis 1839 wurde hier eine

Rekordmenge von 10.549 Tonnen Erz verzeichnet. Im Stollen wurden

26 Querschläge angelegt, deren Ausbeutung erst im Anschluss an

den intensiven Vortrieb des Stollens erfolgte.

Etwa 200 Meter talabwärts wurde 1853 schließlich der "Paulstollen"

in Angriff genommen. Dieser Stollen lag tiefer als der "Carlstollen"

und war sehr ergiebig. Auf einer Stollenlänge von 1.170 Meter

wurden 17 Querschläge angelegt.

Quelle: ST vom 28.05.1980

Grubenfeld Hermannszeche gibt Rätsel auf

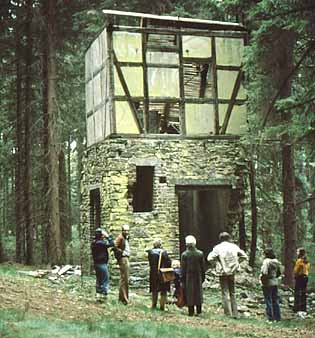

Plettenberg/Allendorf. (HH) Nicht nur in den Wäldern um Plettenberg

finden sich heute noch Spuren reger Bergbautätigkeit, auch in der

Nachbargemeinde Allendorf wurde mindestens seit dem 16. Jahrhundert die

Erde nach Bodenschätzen abgesucht. Zu den Überresten einer der wohl jüngsten

Grubenfelder auf Allendorfer Gebiet, der Hermannszeche, unternahmen die

Grubenfreunde vom Heimatkreis Plettenberg am vergangenen Samstag eine

Exkursion. Als wirklich sachkundigen Führer hatten die Initiatoren der

Grubenwanderung, die Familie Bald, einen Mann gewonnen, der als Bergmann

in den Jahren 1914 bis 1916 und als Maschinen- und Nachtwächter in den

Jahren 1918 bis 1925 in den Diensten der Zechengesellschaft gestanden hatte:

Josef Erner aus Allendorf.

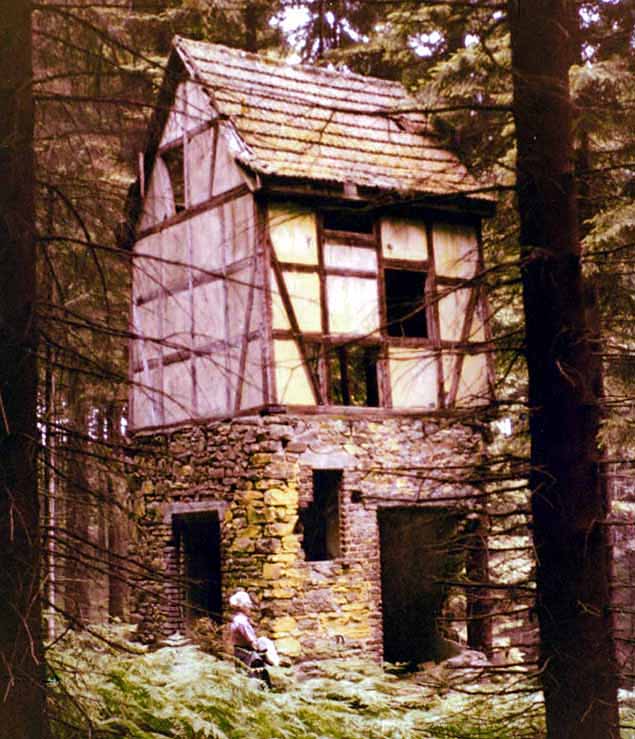

Das Hauptfeld des Allendorfer Erzabbaus erreicht man über die Landstraße

Plettenberg - Allendorf. Einige hundert Meter unterhalb der Allendorfer Höhe

(Schlot) liegt hinter Büschen verborgen ein Bruchsteinfundament, dass ein

im Jahre 1909 errichtetes Zechenhaus getragen hat. Dieses aus Wellblechteilen

erstellte Gebäude beherbergte das "Zechenbureau", einen Mannschaftsraum und

einen Umkleideraum; vor wenigen Jahren wurde es abgerissen. Kaum fünfzig

Schritte darüber wird der leicht verschüttete Eingang des Paul-Stollen

sichtbar. Dieser Stollen wurde 1825 erschlossen und förderte zunächst bis

1847 manganhaltigen Brauneisenstein mit bis zu 50 Prozent Erzanteil; später

wurde der Betrieb erneut aufgenommen und 1925 endgültig eingestellt. Der

Stollen war rund 1.170 Meter lang und endete knapp hundert Meter vor einem

Stollen, der aus Richtung Plettenberg-Blemke vorangetrieben worden war.

Heute lassen zahlreiche Pingenlöcher im Verlauf des Stollenvortriebs vermuten,

dass der Erzgang im Laufe der Jahre an mehreren Stellen eingestützt ist.

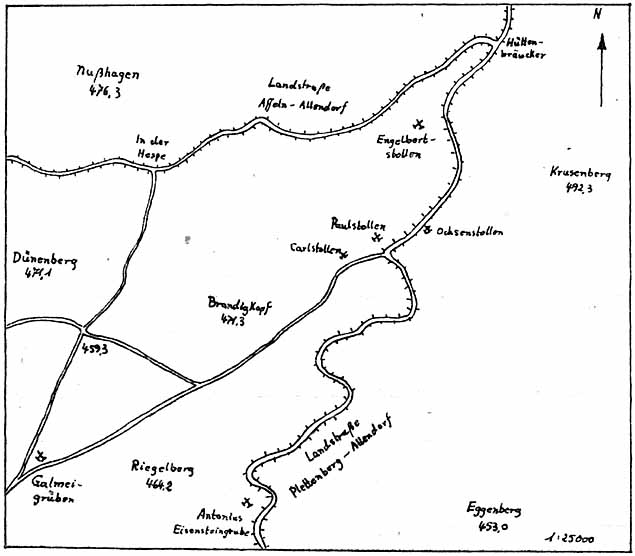

Die Mitglieder der Exkursion ließen sich von Josef Erner an Hand alter

Zeichnungen die zahlreichen Nebenstollen erläutern. Vor Ort konnte dann die

Übereinstimmung der Karte mit der Wirklichkeit festgestellt werden. Josef

Erner führte die Gruppe auch an jene Stelle, an der das Maschinen- und Pumpenhaus

stand. Hier musste Josef Erner zwischen 1918 und 1925 die Maschinen beaufsichtigen

und sich um die Pumpenanlage bemühen. Die Bergleute stiegen über Holzleitern

hier bis in eine Tiefe von 57 Metern, um dort dann "vor Ort" zu gehen.

Eine Überraschung für alle Teilnehmer war dann die Besichtigung eines eingefallenen

Gewölbeganges. Zunächst hatte man vermutet, dass es sich um einen alten

Stolleneingang handelte. Die Bauweise (seitlich sauber aufgeschichtete Bruchsteine,

die in einem Gewölbedach endeten) ließen jedoch Zweifel aufkommen. Da das

Gewölbedach zudem nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche lag, fand sich

keine Erklärung für diese Bauweise. An einer Stelle war der Gang bis zu einer

Länge von 50 Metern auszuleuchten, konnte wegen hoher Wasserführung aber nicht

begangen werden. Der "Forscherdrang" der Grubenfreunde ist jedoch geweckt: mit

einem Schlauchboot will man wiederkommen und den Stollen erkunden.

Das Ende des Bergbaus im heimischen Raum hängt übrigens eng zusammen mit der

Entwicklung im Ruhrgebiet. Durch die niedrigen Gestehungskosten für den beim

Einschmelzen von erzhaltigem Gestein verwertbaen Koks konnten die heimischen

Köhler mit der bis dahin verfeuerten Holzkohle nicht mithalten. Der bessere

Ausbau der Straßen machte den Erztransport ins Ruhrgebiet billiger, der Bau

der Ruhr-Sieg-Strecke schaffte die Verbindung zwischen den reichen Erzvorkommen

im Siegerland und der Kohle im Ruhrgebiet, bedeutete aber das endgültige "Aus"

für den heimischen Bergbau. Vielleicht lassen steigende Rohstoffpreise den

Abbau von Erz auch im Sauerland für kommende Generationen wieder sinnvoll

erscheinen.

Quelle: Die Hermannszeche und die Nachbarfelder im Distrikt

Bracht und Wildewiese, von Fritz Bertram

Grube Hermannszeche bei Allendorf

Wir können die Betrachtung über den historischen Bergbau im Kreise

Altena nicht abschließen, ohne die Grube Hermannszeche bei Allendorf

eingehend zu behandeln (die Quellenangaben werde ich hier in diesem

Abschnitt im Gegensatz zu den vorhergehenden Kapiteln fortlaufend

beziffern und am Ende vollständig zusammenfassend angeben). Dieses

Grubenfeld liegt zwar außerhalb des Untersuchungsgebietes, es gehört

mit den bedeutenden Grubenfeldern Rothloh, Rosengarten, Wettmecke,

Hektor, Lied, Steinknapp, Alsenberg und Felix zu dem großen Eisenerzdistrikt

Bracht - Wildewiese. Auf diese eben genannten Felder werde ich zum

Schluss noch ganz kurz zu sprechen kommen. Wir können aber an der Grube

Hermannszeche nicht vorübergehen, da dieses Grubenfeld in seinen

Stollenausläufern bis in das Untersuchungsgebiet hineinragt und auch

dessen wirtschaftliche Auswirkungen fast ausschließlich nach Plettenberg

hinüberstrahlten.

War es doch so, dass das Erz mit Pferdewagen über die Allendorfer

Höhe nach der Eisenbahnstation Plettenberg gefahren wurde und von

hier den Weg zu den Hochöfen antrat. Schließlich sei noch erwähnt, dass

man um 1936 herum noch den Plan in Erwägung zog, durch die verlassenen

Stollen der Zinkerzgruben in der Blemke bei Plettenberg zur

Hermannszeche vorzustoßen, um von hier das Lager anzufahren, wodurch

ein ganz gewaltiger Transportweg erspart wurde. Und dann wollen wir

auch noch festhalten, dass in derselben Zeit die Bemühungen dahin gingen,

dass die Eisenbahn von Neheim-Hüsten, die bisher bis Sundern ging, über

Allendorf weitergebaut werden sollte. Sie wäre dann in einem großen

Tunnel unter der Hermannszeche nach Plettenberg verlaufen. Man hätte

dabei erreicht, dass das Lager von unten angeschnitten worden wäre, dass

die Nord-Süd Verbindung von der Lenne zur Ruhr hergestellt worden wäre

und schließlich der Abtransport der Erze denkbar einfach hätte vorgenommen

werden können. Aber der Plan scheiterte an der damaligen Reichsbahnverwaltung.

Diese Punkte, die teilweise später noch eingehend behandelt werden, sind

hier angeführt worden, um eine Berechtigung nachzuweisen, dass die Grube

Hermannszeche ein Teil der Arbeit über den alten Bergbau im Kreis Altena sein

muss.

"Die Grube Hermannszeche an der Plettenbracht bei Allendorf bildet seit

dem Jahre 1851 einen integrierenden Teil des Eisenerzdisktriktes Bracht;

in früheren Jahren hat daselbst ein bedeutender Betrieb stattgefunden.

Das im Lenneschiefer aufsetzende Eisenerz ist durch einen tiefen Stollen

gelöst, welcher unter den alten Bauen des westlichen Feldes 40 Meter

Seigerteufe einbringt und bei 200 Meter das Eisenerzlager erreicht.

Letzteres ist auf 700 Meter streichend verfolgt und größtenteils oberhalb

der tiefen Stollensohle abgebaut. Zur Untersuchung der weiter östlich

vorliegenden Pingenzüge sowie zur tieferen Lösung der Hermannszecher

Lagerstätten sind zwei tieferen Stollen angesetzt, von denen der eine

200 Meter, der andere 100 Meter lang ist, ohne dass bis dahin ein

Aufschluss erzielt wurde."

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Eisenerz zur Amecker Hütte

abgefahren und unterhielt diese fast vollständig. Als die Hütte aber

eingestellt wurde, schaffte man das Erz nach Plettenberg zur

Eisenbahnstrecke Siegen-Hagen (Quelle: Beschreibung der Bergreviere

Arnsberg, Olpe und Brilon, erschienen bei Adolph Markus in Bonn 1890).

Die geologischen Erläuterungen schreiben:...

Quelle: Westfalenpost - Altenaer Kreiszeitung vom Dezember 1951 - von Fritz Bertram

In Plettenberg fast vergessen

Hermannszeche könnte auch heute noch mit ihren

1913 noch 1504 Tonnen Eisenerz

Zur Untersuchung der weiter östlich liegenden Erzadern sowie zur Lösung

der Erze der Hermannszeche wurden zwei tieferen Stollen angesetzt, von

denen der eine eine Länge von 180 Meter, der andere eine solche von

320 Metern erreichte, ohne bis dahin auf Erz gestoßen zu sein. Man verließ

dann diese Stollen und beschränkte sich wie vorher nur noch auf den

Paulstollen.

Im Jahre 1913, der besten Blütezeit der Grube, wurden 1504 Tonnen Eisenerz

mit Pferd und Wagen die über zehn Kilometer lange Strecke nach Plettenberg

zum Bahnhof gefahren. In der Zeit der Inflation ging der Grubenbetrieb

dann ein und heute ist das Feld eingefallen, verwachsen und verwildert.

Wenn man nun aber bedenkt, dass dieses Feld eine Ausdehnung im Osten bis zum

Krusenberg, im Westen bis über den Brandigkopf hinaus und im Nordwesten bis

zur Galmeigrube in der Blemke hat, so ist es nicht verwunderlich, dass man

noch 1935/36 intensive Bohrungen vornahm, um durch die Rentabilität der

Grube den Eisenbahnbau von Allendorf nach Plettenberg zu fördern.

Dieses Eisenerzgebiet verspricht auch in heutiger Zeit noch eine sehr gute

Rentabilität, zumal die Analyse von 34,4, % Eisen, 3,2 % Mangan, 21,50 %

Silizium und nur 0,084 % Phosphor ein gutes Verhüttungsprodukt liefert.

Hoffen wir, dass die Gewerkschaft Christiansglück II in Düsseldorf bald

wieder Interesse und Mut findet, dieses seit dem späten Mittelalter

berühmte Feld wieder in Betrieb zu nehmen. Fritz Bertram jr.

|