"Volles Haus und krumme Gänge" (23.02.2009)

"Stollenverlauf ist krumm und schief" (20.02.2009)

Bleierzgrube Emanuel

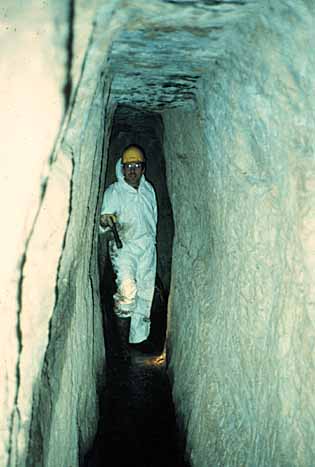

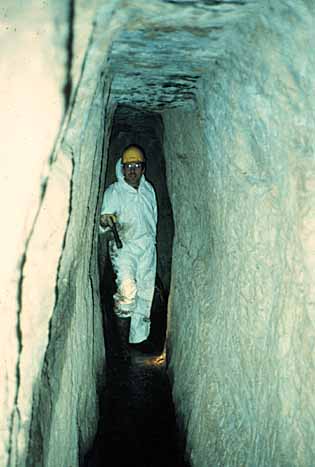

Dieser 21 Meter hohe Schacht in der Grube Emanuel verbindet die

zweite Ebene mit der unteren, dritten Ebene.

Quelle: Das Bommecketal in Plettenberg (Sauerland), Naturkundliche

Monografie eines Naturschutzgebietes, Lüdenscheid 2003, 397 Seiten, ISSN 0558 - 7247,

ISBN 3-00-012819-0; darin:

Steffens, G.: Der Bergbau im Bommecketal in Plettenberg (Sauerland), S. 43-57

Der Bergbau im Bommecketal

in Plettenberg (Sauerland)

1. Einleitung

2. Quellen und Karten

3. Der frühneuzeitliche Bergbau am Beispiel der Grube Emanuel

... Auf drei Sohlenniveaus wird eine Blei- und Kupfererzlagerstätte

aufgeschlossen, die heute noch auf einer Länge von über 400 Meter und

einer Tiefe von 30 Meter befahren werden kann. Die Tatsache, dass die

Lagerstätte in späteren Bergbauperioden (1850 - 1885) offensichtlich

nicht mehr interessant war, versetzt uns in die Lage, ein Grubengebäude

zu untersuchen, welches nur in sehr geringem Maße von "neuerem" Bergbau

überprägt worden ist....

. . . Die ersten bergbaulichen Aktivitäten im Bereich der Grube Emanuel

befinden sich oberhalb der drei Stollenmundlöcher (s. Abb. 3 u. 4).

Auf ca. 400 m über NN an einer Stelle, wo der sogenannte Wormelsweg,

ein tiefer Hohlweg, den Erzgang kreuzt, finden sich kleine Mulden

und Trichter, die von den ersten bergbaulichen Aktivitäten herrühren.

Ein Vergleich mit Gruben, die im Erscheinungsbild ähnlich sind, aber

anhand von Fundmaterial und schriftlichen Quellen datiert werden können,

lässt hier die Vermutung zu, dass dieser ersten Arbeiten aus der Zeit

ab etwa 1450 stammen.

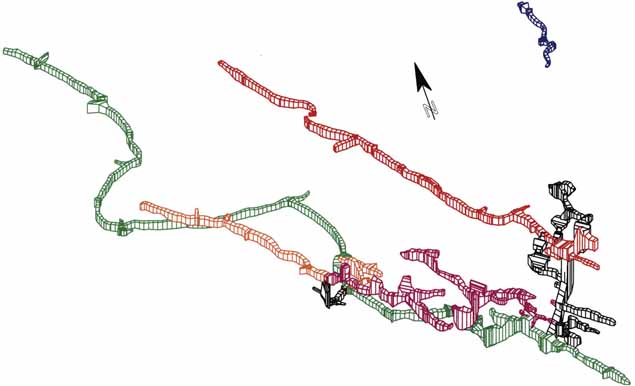

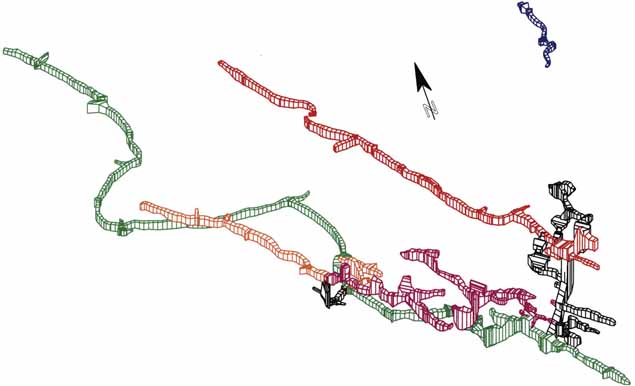

3-D-Ansicht der Bleierzgrube Emanuel, wie sie sich nach der CAD-Vermessung von

Gero Steffens (Diplomarbeit 1994, Fachhochschule Bergbau der DTM-Gesellschaft

für Lehre und Bildung) aus Richtung Süden, 45 Grad von oben, darstellt.

(Plan: Gero Steffens)

Die drei Niveaus der Grube Emanuel

Das 1. Niveau (in Abb. 3 und 5 blau dargestellt)

Man folgte dem Erzgang, der mit 80 - 85 Grad nach Südwesten einfällt,

von der Tagesoberfläche (in Abb. 3 mit Pingen- und Schurffeld bezeichnet)

in die Tiefe, wobei das zulaufende Wasser vermutlich schnell zu einem

Problem wurde. Aus diesem Grund wurde ca. 8 Meter tiefer ein Stollen

aufgefahren, der in Richtung der Pingen führt. Dieser Stollen (das "1.

Niveau") ist mit der Stollenhöhe von 110 Zentimeter sehr engräumig und

endet nach 28 Meter an einem Versturz, der von einem Tagesschacht direkt

neben dem Waldweg herrührt. Dieser nicht im Erzgang aufgefahrene Stollen

wurde von zwei Seiten aus angelegt. Diese Technik des "Gegenortbetriebs"

hat unter anderem den Vorteil, dass der Bau des Stollens nur die Hälfte

der Zeit beansprucht, da ja an zwei Stellen zur gleichen zeit gearbeitet

werden kann...

Das 2. Niveau (in Abb. 3 und 5 rot dargestellt)

...Die Auffahrung dieses Stollens erfolgte von außen her. Heute "endet"

der Stollen an einem Versturz, der von einer Verbindung zur Tagesoberfläche

herrührt. Dieses ehemalige "Lichtloch" wird sowohl der Frischluftzufuhr

als auch der Vermessung für die weitere Stollenauffahrung gedient haben.

Heute ist dieser Bereich verstürzt, und man gelangt auf den "hinteren" Teil

des 2. Sohlenniveaus nur vom 3. Sohlenniveau aus, nachdem man im Blindschacht

21 Meter nach oben gestiegen ist.

Das 3. Niveau (in Abb. 3 und 5 grün dargestellt)

Der Abbau schritt nun immer tiefer, und man musste das 3. Niveau - das

"Erbstollenniveau" - anlegen. Rund 30 Meter unter dem 2. Niveau entwässert

der Erbstollen die tiefsten Teile der Grube und versorgt sie auch heute

noch mit ausreichend Frischluft (Wettern).

Aus bewetterungstechnischen Gründen ist es nicht möglich, einen Stollen

oder Schacht beliebig weit bzw. tief ins Gebirge vorzutreiben. Der

Hauer vor Ort benötigt für sich und sein Geleucht Sauerstoff, der

verbraucht und in Kohlendioxid umgewandelt wird. Auf den ersten 50

bis 100 Meter findet ein Austausch mit Frischluft mittels Diffusionsbewetterung

statt. Das bedeutet, dass sich das schwere Kohlendioxid am Boden sammelt

und über die Stollensohle "abfließt", während der leichtere Sauerstoff

unter der Firste in geringem Maße einströmen kann.

Beim Vortrieb des Erbstollens der Grube Emanuel, der eine Länge von

über knapp 200 Meter aufweist, reichte die Diffusionsbewetterung nicht

aus. Um nun den Hauer an der Ortsbrust dennoch mit "frischen Wettern"

zu versorgen, wurde ein sogenannter Wetterscheider im Stollen eingebaut...

S. 56:

Auch in der Grube Emanuel ist allem Anschein nach noch einmal versucht

worden, den Bergbau neu zu beleben. An vielen Stellen finden sich

Bohrlöcher mit einem seit dieser Epoche gebräuchlichen, geringen

Durchmesser von ca. 2 bis 3 Zentimeter. Das bei der Schießarbeit

angefallene Material wurde meist gar nicht erst fort transportiert,

sondern bedeckt an vielen Stellen die Sohle. . .

|

|

|

Quelle: Über den Bergbau im Kreis Altena nebst angrenzenden Gebieten

von FRITZ BERTRAM (jun.), Plettenberg 1952-54, S. 118-119

Das Bleierz findet sich in unserer Heimat meistens als Bleiglanz in

Form metallisch glänzender Würfelchen oder Schnüren im Nebengestein.

Im 17. Jahrhundert wurde die Grube "Emanuel" am Folgstein betrieben

(Quelle: Emanuel und Neue Glück: Beiträge zur Geschichte Dortmunds

Bd. 17 und Bericht des Jacobs am Ende, Staatsarchiv Münster).

Heute (1952) sind noch gewaltige Halden und Löcher erkennbar. Das

Gebiet des heute als Hestenberg benannten Geländes (Folgstein, Kohlbuschberg,

am Bleiberg) wurde vollständig nach Bleierzen durchsucht, geringe Fündigkeit.

Wir wollen noch schnell auf ein Eisenerzfeld "Vergeltung" hinweisen, was

südwestlich von Grimmlinghausen lag, und wenden uns dann dem Bleierzfeld

"Emmanuel" zu. Über dieses Unternehmen können wir nur noch geringe

Unterlagen finden. Es konnte festgestellt werden, dass die Grube Anfang

des 17. Jahrhunderts in Betrieb gewesen war. Im Dreißigjährigen Krieg

wurde die Grube Emmanuel aufgegeben (Quelle: Beiträge Dtmd, Bd. 17, abgedr.

bei Frommann, Plettenberg S 83). Und doch muss hier ein ganz erheblicher

Betrieb stattgefunden haben. Unweit des trigonometrischen Punktes 487,?

auf der Folgsteinhöhe finden wir noch eine Unmenge von Bingen und teils

so erheblichen Vertiefungen, dass man beinahe auf einen direkten Tagebau

schließen könnte. In den unten stehenden Bildern sehen wir im Bild Nr. 54

eine etwa 3 Meter hohe Erdstufe, das Bild 22 versucht, alte Bingen wiederzugeben,

und im Bild 21 erkennen wir eine der gewaltigen Halden, die sich weit den

Abhang herunterziehen. Die Aufnahmen wurden im April 1952 angefertigt. Bleierz

auf diesen Halden zu finden, war eine Spielerei.

Wenn man dieses Gelände in seiner Gesamtheit betrachtet, so kommt man zu

der Annahme, dass man hier in zahlreichen kleinen Haspelschächten in die

Tiefe vorgedrungen ist, um das Erz zu fördern. Diese Schächte müssen zwar

teilweise eine erhebliche Teufe gehabt haben, sonst könnten nicht die

großen, schon kurz vorher erwähnten Bingen (Bild 22) vorhanden sein, die

heute noch, also nach sehr langer Zeit, eine Tiefe von 5 bis 7 Meter

haben, weiter nach unten zwar eingefallen und zugeschüttet sind. Doch

nicht nur im Tagebau bzw. Abbau mit Haspelschächten wurde auf diesem Feld

nach Bleierz gegraben. Im benachbarten Bommecktal finden wir einen alten

Stollen, den man gemäß Erzählungen als einen Stollen der Grube "Alter Mann"

ansehen muss. Wenn man aber nun die Lage des Stollens betrachtet, muss man

zunächst feststellen, dass das Mundloch außerhalb des Feldes "Alter Mann"

liegt. Dann aber führt auch der Stollen in einer Richtung ins Gebirge,

die nach Osten gerichtet ist und keineswegs zum Feld "Alter Mann" nach

Süden. Der Stollen konnte noch weit über 300 Meter befahren werden und

immer ging es östlich voran. Es tauchten hier Fragen auf, die aber durch

die schon früher erwähnte alte Muthungsübersichtskarte eindeutig geklärt

wurden. Der Stollen war eingetragen und als Stollen der Grube Emmanuel

bezeichnet. Eine Abbildung vom April 1952 findet man als Aufnahme Nr. 17

hier auf dieser Seite.

|

|

|

Quelle: Dr. rer. nat. Rainer Werthmann, Kassel, den 08.10.1997

Untersuchungsbericht: Erzproben aus der Grube Emanuel

1. Fundort: Die Proben wurden auf der untersten Abbausohle an zwei verschiedenen

Stellen eines Gangaufschlusses entnommen.

2. Fundumgebung: Der Gang ist ca. 10 cm stark. Die Gangfüllung ist sehr bröselig,

jedoch ohne erkennbare Drusenräume. Die Entnahme eines unzerfallenen

Gangstückes gelingt nicht. Der Ganginhalt besteht aus einer rostbraunen

Masse mit eingelagerten Nebengesteinsbrocken und grauen Kristallen bzw.

Kristallaggregaten. Rasen winziger Quarzkristalle durchziehen die Gangmasse.

3. Beschreibung der Proben: Probe 1: Kompakte rostbraune Masse

mit erdigem Bruch. Teilweise sind Andeutungen rhomboederartiger Kristalle

erkennbar. Aus diesem Befund ist bereits zu vermuten, dass es sich um

Limonit (Brauneisenstein) pseudomorph nach Siderit (Spateisenstein) bzw.

Ankerit handelt.

....

5.2 Technische Schlussfolgerung: Es ist zu erwarten, dass der

beschriebene, durch den Zerfall des Siderit zu Limonit verursachte,

bröckelige Zustand des Gangmaterials in einem großen Bereich des

vorhandenen Bergwerks anhält. Ob in höheren Stockwerken durch die weitergehende

Oxidation des Bleiglanzes eine Wiederverfestigung der Masse stattfindet,

ist fraglich, muss aber geprüft werden. Ein Abbau des limonithaltigen

Bleierzes ist mit einfachen Werkzeugen ohne Probleme durchzuführen. Öfters

wird statt Schlegel und Eisen eine Hacke oder Kratze ausgereicht haben.

Der Vortrieb bei der Gewinnung muss relativ groß gewesen sein.

An der untersuchten Stelle war das Erz bezogen auf Blei sehr hochprozentig.

Weitere Untersuchungen müssen klären, wie die Verteilung der Gehalte im

gesamten zugänglichen Grubengebäude aussieht.

Der Silbergehalt des Bleiglanzes ist, selbst bezogen auf heutige

Silberanreicherungs- und -gewinnungsverfahren sehr niedrig. Eine Extraktion

des Silbers mit Hilfe von Zink lohnt sich heute ab ca. 50 g/t. Mit dem bis

ins letzte Jahrhundert hinein einzig üblichen Treibverfahren ist das im

Bommecker Blei enthaltene Silber nicht gewinnbar. Die Triebkraft des Abbaus

auf der beprobten Ebene wird daher einzig der Gewinnung des Bleis, nicht des

- in zu geringer Menge enthaltenen - Silbers gewesen sein.

Als geeignete Ausbereitungsmethode bietet sich - neben der hier

erfolgreichen und aufgrund des Vorhandenseins billiger Arbeitskräfte

bestimmt praktizierten Handklaubung - eine Wäsche des Erzes an, da

der weiche Limonit im Wasser häufig schlammartig zerfällt.

Der Beginn der Bergbauaktivitäten im Feld Emanuel ist nicht urkundlich

belegt. Die wahrscheinlich im ganzen Grubengebäude hohen Metallgehalte,

das bereits durch Atmosphärilien teilweise oxidierte und dadurch

entfestigte Erz und das auf höheren Niveaus zu erwartende reine

Weißbleierz (Cerussit) mit seiner leichten Verhüttbarkeit legen jedoch

nahe, dass hier bereits in sehr früher Zeit Bergbau betrieben wurde.

6. Zukünftige Arbeiten: Im Rahmen der in Vorbereitung befindlichen

Monographie über das Naturschutzgebiet Bommecke ist geplant, auch die

Mineralogie und Bergbaugeschichte der Grube Emanuel mit einzubeziehen.

Ein vorläufiges Untersuchungsprogramm könnte dabei folgendermaßen

aussehen:....

Fototour "Emanuel" 1981

|

|

Emanuel-Erbstollen 1992

|

|