|

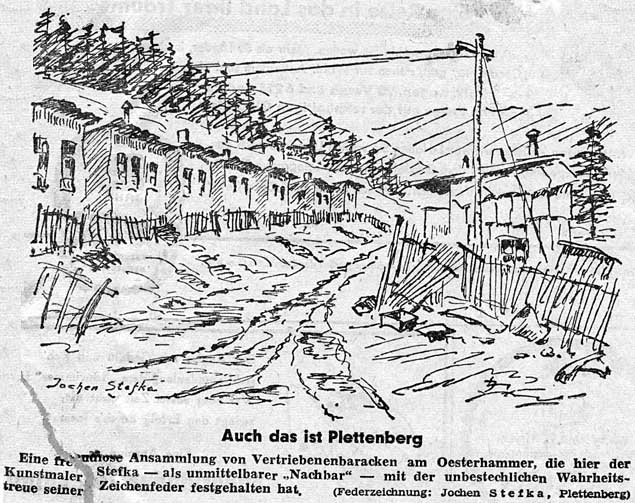

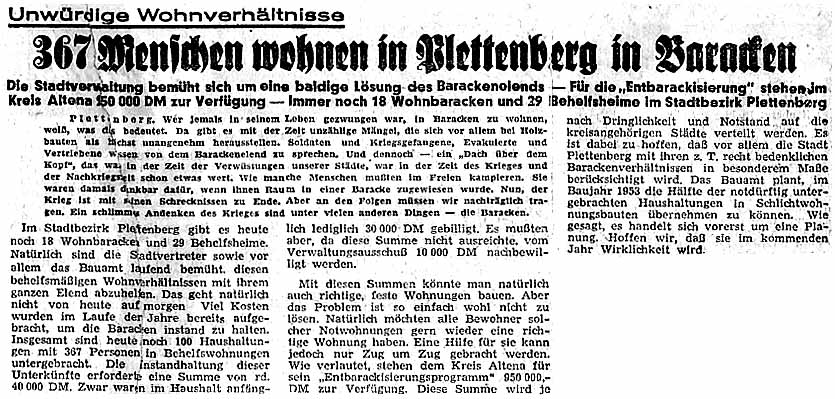

Vor 50 Jahren: Um 1958 waren die meisten Baracken und Behelfsheime aus dem Stadtbild verschwunden

Nach dem Krieg wurden viele ehemalige Holzbaracken des Reichsarbeitsdienstes (RAD-Baracke), die zu

Kriegszeiten z. T. auch als Unterkünfte für Ostarbeiter genutzt oder eigens dafür aufgestellt worden

waren, mangels ausreichenden Wohnraums für die nach Plettenberg zugezogenen Flüchtlinge und Vertriebenen

für Wohnzwecke genutzt. Immerhin war die Einwohnerzahl durch den Zuzug von rund 5000 Ostvertriebenen,

Zonenflüchtlingen und Evakuierten von 19.800 (01.01.1945) innerhalb weniger Jahre auf 26.360 Einwohner

(September 1955) gestiegen. 1951 gab es in Plettenberg 46 Baracken in denen 205 Familien mit 806 Personen

lebten. Ende April 1956 lebten in Plettenberg noch noch mehr, nämlich 817 Menschen in Baracken und Notunterkünften. Baracken

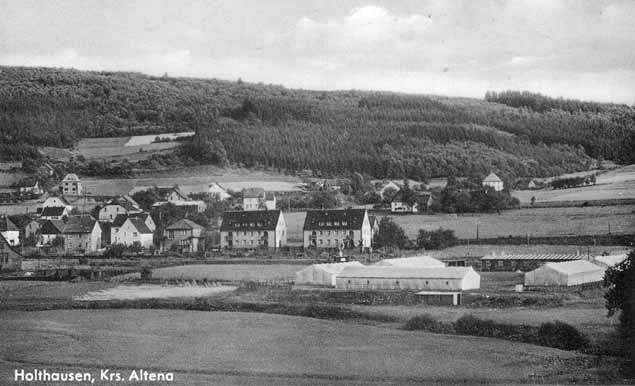

gab es u. a. im Oestertal neben der Oesterhalle und in Wiesenthal, in der Gansmecke, an der Wiesenstraße,

Am Wall, an der Bahnhofstraße, in Eiringhausen auf dem Graeka-Gelände und im Kahley, am Eschen, auf der

Halle, in Ohle, Holthausen und anderen Orten.

In den ersten Jahren nach Kriegsende musste auch Wohnraum für die Besatzungstruppen bereitgestellt werden.

Dadurch war die Zahl zur Verfügung stehender Wohnungen weiter reduziert. Die Anstrengungen zur Beseitigung

der Wohnungsnot waren groß: Von 1949 bis 1954 wurden in Plettenberg 945 neue Wohnungen gebaut. Die Besatzungstruppen

waren inzwischen abgezogen, die ersten Baracken konnten abgebrochen werden.

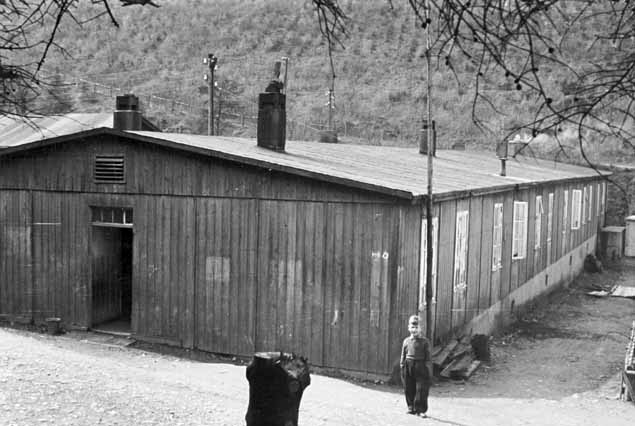

Im Dezember 1955 wird eine Baracke am Halsweg abgerissen, weitere Barackenabrisse folgen, da zunehmend

neuer Wohnraum geschaffen wird. Um 1958 sind die meisten Baracken abgerissen oder werden nur

noch zu Lagerzwecken genutzt. 2001 wird eines der letzten im Stadtgebiet stehende Barackengebäude

bei der Fa. Gebr. Großheim (seit Jahrzehnten als Produktions- und Lagerraum genutzt) am Oesterweg

abgebrochen.

März 1951: Mit 10 Köpfen in einem Barackenraum

|

|

|

|

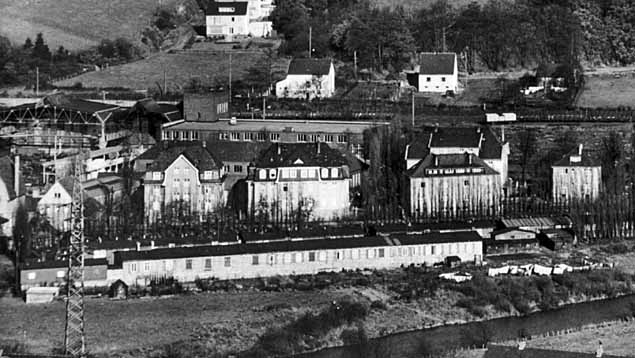

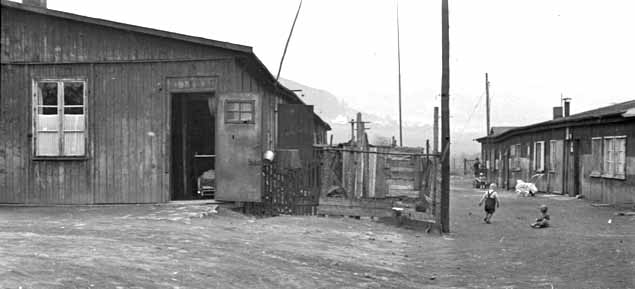

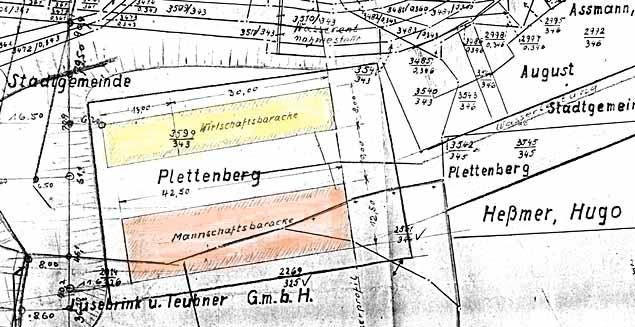

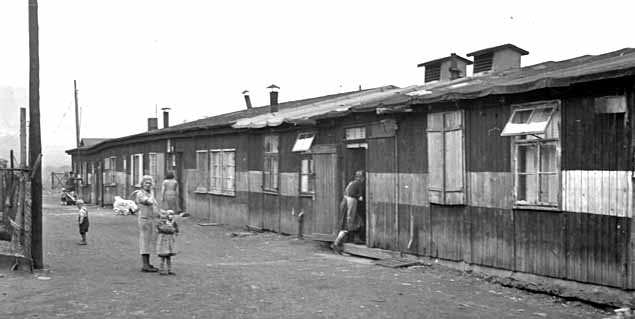

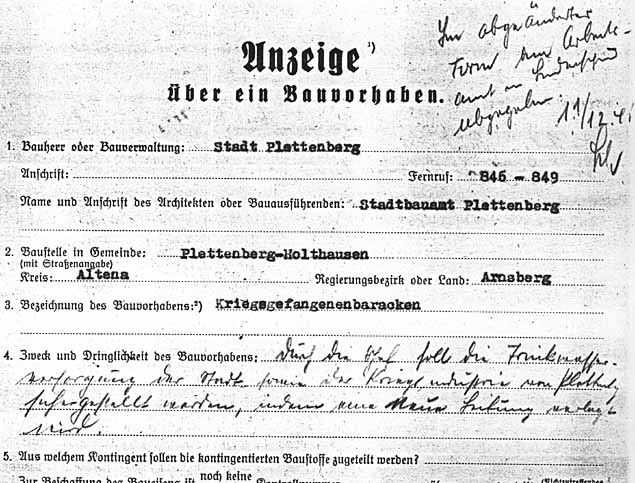

Die Baracken in der Wiesenstraße waren eigens zur Unterbringung von Zwangsarbeitern errichtet

worden. Es handelte sich um genormte Baracken, die jeweils in zwei Bahnwaggons passten. In

Plettenberg wurden in den Jahren 1942-1945 rd. 3.500 sogenannte Ostarbeiter und Kriegsgefangene

in Betrieben eingesetzt.

Sie kamen auf Vermittlung des Arbeitsamtes Lüdenscheid aus dem Kriegsgefangenen-Lager »Stalag VIa«

in Hemer oder 1941/42 direkt aus den Heimatländern per Bahn über Soest nach Plettenberg. Die sog. Ostarbeiter

stammten aus Polen und den Staaten der Sowjetunion; sie waren in Baracken, betrieblichen Unterkünften

und bei privaten Arbeitgebern (Bauernhöfen) untergebracht.

Mit dem Einmarsch der Amerikaner kamen die

Ostarbeiter in Freiheit. Eine organisierte Rückführung in die Heimatländer erfolgte nicht, wobei

insbesondere russische Ostarbeiter ihren Einsatz in Deutschland verschweigen mußten, da Stalin diese

Tätigkeit als "Colaboration" schwer bestrafte. Viele Zwangsarbeiter aus Plettenberg wurden über Olpe nach

Siegen gebracht, von wo aus die Russen einen Transport in die Heimat, oft gleich weiter in Arbeitslager

(Gulag) nach Sibierien organisierten. Die frei gewordenen Zwangsarbeiter-Baracken an der

Wiesenstraße und anderswo dienten anschließend Flüchtlingen und Vertriebenen

als Übergangswohnung.

Doch nicht alle Baracken waren dazu noch benutzbar. Mit Schreiben an den Bürgermeister vom

10.07.1945 schildert der Bauinspektor der Stadt, wie der Zustand "der dem Ostarbeiterlager

gehörenden Baracken an der Falklandstraße" (Unterm Grünen Berg, bei der Fa. Schade) tatsächlich

ist: "Die Baracken sind voll Ungeziefer (Wanzen). Nach Ansicht des Herrn Drawe und des

Unterzeichneten ist es nicht möglich, diese durch Desinfektion ganz zu entfernen. Der bauliche

Zustand ist ein überaus schlechter. . . Der Fußboden sowie kleinere Flächen der Außenwände

sind durchfault. . . Bei Errichtung der Baracken wurde die bestehende Einfriedungsmauer auf

einer Länge von 50 m abgebrochen. Die Errichtung dieser Mauer fällt dem Eigentümer bei

Abbruch der Baracke zur Last. . . Bei Ausbau der Baracken zu Wohnungen würden die aufzubringenden

Kosten niemals auch nur den geringsten Kaufpreis decken. Wenn die Ungezieferbeseitigung

nicht gelingt, haben die Baracken nur Brennholzwert."

Die Baracken an der Wiesenstraße waren nicht so voller Ungeziefer, wie die bei der Firma Schade.

"Es ist damit zu rechnen, dass diese nach Desinfektion frei werden. Die Reparaturen an Dächern,

Fenstern, Türen etc. sind auch erheblich, jedoch ist der bauliche Zustand nicht so schlecht, wie

derjenige der Baracken an der Falklandstraße." Als Vorteil der Baracken an der Wiesenstraße

wurde zudem gesehen, dass "die kleinere Baracke zu einem großen Teil unterkellert ist."

Regelmäßig wurden die "Arbeitslager für Ostarbeiter" vom Arbeitsamt, dem Gewerbeaufsichtsamt

und dem Gesundheitsamt kontrolliert. In einem Bericht vom 19.01.1943 heißt es unter anderem:

Anschrift des Lagers: Ostarbeiterlager Plettenberg-Oberstadt. Nationalität und durchschnittliche

Anzahl der Lagerinsassen: 252 männliche, 31 weibliche Ostarbeiter. Frage: Ist in den Räumen für

genügend Wärmeschutz gesorgt? Antwort: genügend Kohleöfen. Frage: Wie sind die Waschgelegenheiten?

Antwort: 23 Zapfstellen über Zinkblechrinnen, 4 ohne Rinnen, 4 Brausen. Frage: Anzahl und

Beschaffung der Aborte und Pissoiranlagen? Antwort: Abortbaracke über Trockengrube und

Pissoiranlage. Frage: Ist das Lager frei von Ungeziefer? Antwort: Verdacht. Frage: Wann

und in welchen Zeitabständen werden die Insassen entlaust? Antwort: Bisher noch nicht entlaust.

Sofortige Entlausung aufgegeben. Frage: Wer betreut ärztlich die Lagerinsassen? Antwort:

Dr. Altenkämper in Holthausen. Frage: Welchen Eindruck macht das Lager in seiner Gesamtheit?

Antwort: Zur Zeit zu eng belegt. Durchführung des Stubendienstes zwecks Sauberhaltung der

einzelnen Abteilungen. Keine Spinde vorhanden.

Die Schlussfolgerung aus dieser Besichtigung lautete: "Entlausung durchführen, Nachfüllen der

Strohsäcke, Beschaffung von Spinden, Einrichtung ausreichender Krankenstuben, Erstellung

eines Absonderungsraumes, Auflockerung der engen Belegung." Eine Besichtigung vom gleichen Tage

im Ostarbeiterlager der Fa. Ohler Eisenwerk, in dem 138 männliche Ostarbeiter untergebracht

warenb, fiel positiver aus. Die Baracke war an die Zentralheizung angeschlossen, es gab 10 Zapfstellen

und eine Brauseanlage in Betrieb, das Lager war frei von Ungeziefer, die letzte Entlausung (in

der Entlausungsanstalt der Stadt Plettenberg im Kahley) hatte am 28.11.1942 stattgefunden.

Ärztlicher Betreuer war Dr. Wilms, der Gesamteindruck: Mäßig gepflegt, zu stark belegt, Spinde

fehlen. Es wurde empfohlen, durch Aufstellen einer weiteren Baracke für Auflockerung in der

Belegung zu sorgen.

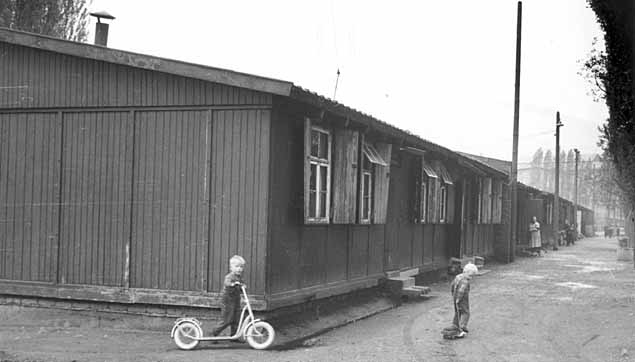

Der Chronist erinnert sich: Unser Haus stand damals an der Wiesenstraße, so dass die meisten

Spiel- und Schulkameraden aus den kinderreichen Familien in den Baracken stammten. Die Sprache

der älteren Bewohner war ungewohnt für uns - wir wussten damals noch nicht, dass es die breite

ostpreussische Mundart war, die wir neben anderen ungewohnten Stimmen hörten. Die Bewohner

müsse aus vielen verschiedenen ostdeutschen Gebieten gekommen sein, was auch an den

Familiennamen abzulesen war.

Die Not unter den Menschen war groß. So wurde alles gesammelt, was sich zu Geld machen ließ

oder sonstwie die Not lindern half. Ständig wanderten ältere Bewohner durch den Elsebach,

um nach Schrott zu suchen, der dann für Pfennige bei Stremel im Steinkamp verkauft wurde.

Zwischen den Schienen der Plettenberger Kleinbahn an der Posenschen Straße lag eine Menge

kleiner Koksstückchen von der Kesselreinigung der Dampflokomotiven. Auch diese wurden gesammelt,

um die Wohnung heizen zu können. Oft wurden auch die dicken Brikett geklaut, mit denen die

Kleinbahn ihre Loks heizte. Sogar die Pferdeäpfel, die der Gaul von Fritz Brücher auf der Straße

fallen ließ, wurden von den Bewohnern der Baracken aufgesammelt - sie dienten als Dünger für

die Mini-Gärten, die man sich an den Baracken angelegt hatte.

Unvergessen ein älteres Ehepaar, das in einem Raum in der oberen Baracke lebte. Er hatte

eine lange Mutze (Pfeife) mit Porzellankopf, aber keinen Tabak. Wir sammelten für ihn diesen Taback

nach den Fußballspielen auf der Elsewiese. Da es noch keine Filterzigaretten gab, konnten

die Zigarettenstummel, die auf den Tribünen und am Hang der Elsewiese lagen, komplett verwertet

werden. Wir sammelten sie in einer blechernen Zigarettendose und bekamen von dem alten

Mann einen Groschen. Den setzten wir dann "bei Lückel an der Bude" in silbern überzogene

Salmiakpastillen um - das Stück für einen halben Pfennig.

Freitags waren die schlimmsten Tage an der Wiesenstraße. Damals wurde der Verdienst noch

wöchentlich in Bar in Lohntüten (der sogenannte Vorschuss oder die Abrechnung) ausgezahlt.

Wenn die Frauen nicht pünktlich am Werkstor standen, um den Männern den Großteil des Inhalts

der Lohntüte wegzunehmen, war am späten Freitagabend der Vorschuss oder die Abrechnung in

Flüssiges umgesetzt. "Bitte rufen Sie die Polizei!" war dann zu später Stunde immer wieder

die Bitte an meinen Vater, da wir den nächstgelegenen Telefonanschluss hatten. Im besoffenen

Kopf gab es oft Streit, nicht zuletzt auch ausgelöst durch die Wohnsituation, die Enge und

die fehlende Perspektive. Wer zu jenen Zeiten sagte, er wohne an der Wiesenstraße, hatte

keine Chance auf unvoreingenommene Behandlung.

Quelle: Protokollbuch der Freiw. Feuerwehr Löschgruppe Ohle

Nicht berücksichtigte Quellen zum Thema "Baracken, Notunterkünfte" im Stadtarchiv

I. Stadt Plettenberg, Registraturschicht C I

II. Amt Plettenberg, Registraturschicht D I |