|

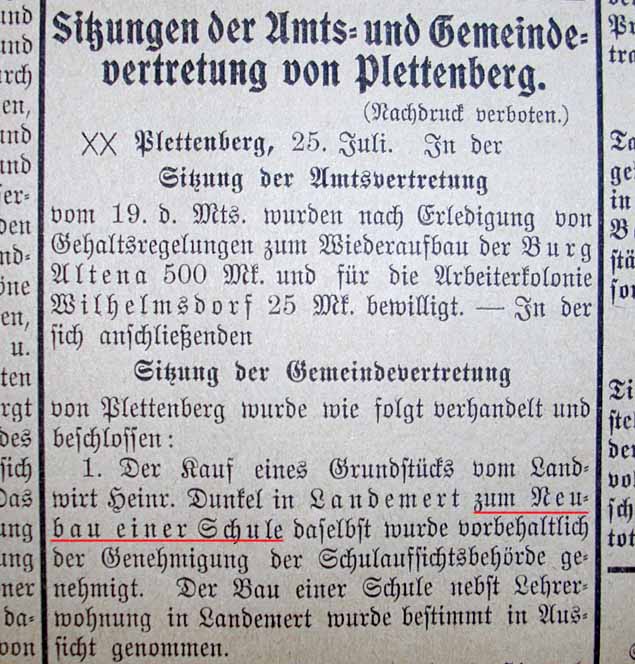

Seit 1797 hält man Schule in Landemert

Von 1797-1818 existierte eine Winkelschule (Privatschule, Unterricht nur im Winter),

das Schulzimmer war eine Stube der Schäferwohnung; erste Lehrer waren Maul (Düsseldorf),

Sänger (Siegen), Fink (Elberfeld) und Arnold Gregory (Plettenberg). 1819 Umwandlung in eine öffentliche

Schule; Lehrer: Christian Schauerte (1827-), Kiel (Laasphe), Weber (aus Heed/Meinerzhgn.,

1854-1860), Schneider, Reichmann (1864-1875); 1825 erster Schulbau, an das Gebäude wurde

1877 ein Saal für 100 Kinder angebaut, in dem ab 28.06.1877 Unterricht gehalten wurde.

1908/1909 Neubau der Schule am Ortseingang; 07.09.1963 Einweihung der neuen Schule

Landemert - das Bild in der Eingangshalle schuf Prof. Hermann Hundt, Düsseldorf, Studienrat

Knobloch schuf ein Mosaik für das Lehrerwohnhaus; am 16.11.1974 wurde die umgebaute Schule

als Feuerwehr-Gerätehaus eingeweiht;

Quelle: Stadtchronik Albrecht v. Schwartzen, Januar 1959

Am 12. Januar 1959 brach im Gebäude der Landemerter Schule ein Brand aus. Ausgehend

von einem Bodenzimmer verbreitete sich das Feuer bald im ganzen Raum, griff auf das

Nebenzimmer über. Die Zimmer brannten völlig aus. Auch der Dachstuhl wurde ein Opfer

der Flammen. Gebäudeschaden etwa 7.000 DM, Sachschaden etwa 3.000 DM.

Schulraum in Landemert bot

Thema: Die letzten Kriegstage in Plettenberg

Der Schulbetrieb in der Zeit des Zusammenbruchs

Im Februar und März wurde nur stundenweise unterrichtet; in der Hauptsache wurden nur die Schularbeiten

nachgesehen und neue aufgegeben, da den Kindern ein längerer Aufenthalt im ungeheizten Schulraum nicht

zugemutet werden konnte.

In der Nacht vom 11. zum 12. April wurde durch Granatwerferfeuer vor allem das Dach der Schule

beschädigt; auch wurden fast alle Scheiben zertrümmert. Auch die Schulbänke, die während der

Einquartierung von deutschen Soldaten auf den Dachboden gebracht worden waren, erlitten allerlei

Beschädigungen. Am 12. April gegen 3.00 Uhr besetzten die amerikanischen Truppen unser Dorf. Der

Schulraum, der bis dahin ununterbrochen von ständig wechselnden deutschen Truppeneinheiten benutzt

wurde, bot ein wüstes Durcheinander von Stroh, weggeworfener zerlumpter Wäsche, allerlei Zubehör

von Truppenausrüstung. Landkarten waren zu Verdunkelungszwecken benutzt worden. Die Lehrmittelschränke

waren zerbrochen, mit den Lehrmitteln allerlei Unfug angestellt worden.

Die amerikanischen Truppen schauderten davor zurück, diesen Raum zu benutzen. Sie interessierten

sich jedoch für die Dienstwohnung des Lehrers, die sie mehrere Male als Quartier benutzten. Im

Mai mußte die Familie des Lehrers die Wohnung für einige Tage ganz räumen. Ein abenteuerlicher

Weg führte den Lehrer Gödde aus dem bereits von den Russen eingeschlossenen Breslau in den Tagen

des Zusammenbruchs nach Landemert zurück. Als ein Befehl der Militär-Regierung verlangte, daß

alle ehemaligen Angehörigen der Deutschen Wehrmacht sich bei der amerikanischen Militärpolizei

meldeten, kam er diesem Befehl nach und geriet auf diese Weise noch in Gefangenschaft. Auf Befehl

der Militär-Regierung blieben alle Schulen vorläufig geschlossen. Alle Lehrpersonen wurden zum

1. Juni 1945 von ihrem Amt suspendiert. Das Schulwesen sollte ganz neu aufgebaut werden.

Quelle: Schulchronik der Schule Landemert, 134 Seiten (Kopie im Archiv H. Hassel);

von der Urschrift übertragen im Oktober 2009 durch Horst Hassel

Aus der Chronik der Schule Landemert

Zur Einleitung sei in folgendem niedergeschrieben, was über Schule

und Ort zu ermitteln war:

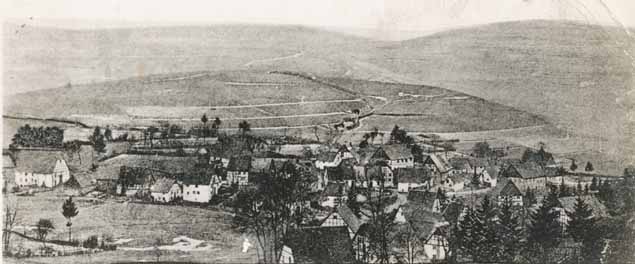

Eine sehr alte Siedlung ist das Dorf Landemert. Als "Landenbert" wird

es schon in den ältesten Chroniken des 13. und 14. Jahrhunderts erwähnt.

Auch die Schule des Ortes hat schon sehr früh bestanden. Leider sind

über die ältesten Zeiten fast gar keine Nachrichten aufzufinden. Was

aber aus der vorhandenen Chronik zu entnehmen war, ist mit einigen

Ergänzungen, die mir befreundete Herren freundlichst zur Verfügung

stellten, hier niedergeschrieben:

In der Mitte des Dorfes stand das Gemeindehaus, das dem Schäfer des

Ortes zur Wohnung angewiesen war. Um 1770 ist hier das Zimmer "rechts

vom Eingang zur Schule gemacht worden". Die Einrichtung desselben war

sehr einfach. Ein Tisch, mit Bänken umgeben, ein Ofen und ein Stuhl

für den Lehrer füllten den Raum. Der Unterrichtsstoff dieser Zeit war

Religion, Rechnen, Lesen und Schreiben. Am Rechnen beteiligten sich

nur die ...... Die Schulbildung der ersten Lehrer soll sehr mangelhaft

gewesen sein. "Die waren vielfach zu keiner anderen Arbeit tauglich".

Es wurde nur im Winter Schule gehalten. Als Lohn bekamen die Lehrer

neben dem Wandertische täglich 7 1/2 Stüber. Die Pfarrer überwachten

den Unterricht. Sie sorgten sehr für die weitere Ausbildung der Lahrer.

Genannt werden die Pastoren Dümpelmann, Bode, Schlieper und Paffrath.

Der Prüfer in externis war der Freiherr von Plettenberg zu Schwarzenberg.

Er hat die hiesige Schule oft besucht.

Bis zum Jahre 1807 wurden folgende Lehrer genannt:

Im Jahre 1807 gab es 49 schulpflichtige Kinder. Dabei ist zu bemerken,

dass zur hiesigen Schulgemeinde auch die Orte Baukmecke, Dormecke,

Almecke, Sonneborn und Helfenstein gehörten.

Ein Übelstand für die Schulen war es auch, dass für den Lehrer keine

Wohnung da war. Über den baulichen Zustand der Schule heißt es in

einem Bericht aus dem Jahre 1809: "Das Schulhaus zu Landemert ist

baufällig und sehr klein. Es sind höchsten einige Stämme davon zu

gebrauchen." Nach einiger Zeit wurde dann auch der Bau einer neuen

Schule beschlossen. Zu erwähnen ist noch, dass Landemert zu dieser

Zeit die Glocke bekommen hat, die heute noch im Schulturm hängt.

Sie hat folgende Inschrift: "Johann Hendrich Schauerte gen.

Hinschemann Vorsteher; Johann Dietrich Schauerte Landemert. Nicolaus

Bernhard von Diefenbach goß mich i. 77 an."

Landemert war wohl ein großes Dorf, aber die Bewohner waren arm.

Pastor Schlieper schrieb am 6.4.1818: "Landemert ist eines der größten

aber auch ärmsten Dörfer meiner Gemeinde." Er schlägt zu Schulvorstehern

vor: den Kirchmeister Schauerte gen. Hinschemann zu Landemert u. den

Landwirt Peter Frommann in der Almecke. Auf diesen Vorschlag hin

wurden die vorgeschlagenen Väter zu Schulvorstehern ernannt.

Zu dieser Zeit hatte die Schule 88 Schüler. An dieser Zahl waren

beteiligt: Landemert mit 66, Almecke und Sonneborn mit 19, Berenberg

und Huemberg mit 3 Kindern. Der Pastor Schlieper sollte in dieser Zeit

geeignete junge Männer zu Lehrern für die einzelnen Schulen vorschlagen.

Da berichtete er am 28.6.1818, "für Landemert wisse er keinen, der

jetzige sei erst 17-18 Jahre alt u. noch weit zurück." Es muss dies

der spätere Lehrer Peter Wilhelm Plankemann aus Herscheid gewesen

sein, denn am 24.9.1819 wünschte Christian Schauerte den P. W.

Plankemann bis Mai 1820 zu behalten. Christian Schauerte ist der

erste geprüfte Lehrer der hiesigen Schule gewesen.

Der bauliche Zustand der Schule war nun so schlecht geworden, dass

man im Jahre 1825 ein neues Schulhaus baute. In diesem Jahre wurde

"keine Schule gehalten". Über diesen Neubau der Schule schreibt ein

Bericht des Kreisschulinspektors Pastor Re...ler - Werdohl an die

Regierung. Es heißt, er habe zu seiner Freude in Landemert eine

neue, gar nicht unzweckmäßig eingerichtete Schule gefunden u. bitte

die Regierung, etwas für Lehrmittel und Utensilien zu bewilligen.

Im Jahre 1825 brannte Landemert fast ganz ab. Die Bauerschaften

Landemert, Berg u. Himmelmert hatten nur eine Feuerspritze. Da diese

gerade in Himmelmert war, so konnte man dem Feuer nicht entgegentreten.

Leider kam dabei der 6jährige Sohn der Familie Greil (jetzt Meister'sches

Haus Muth) zu Tode. Der oben erwähnte Lehrer Schauerte heiratete die

Maria Katharina Kettelhage von hier und verwaltete die hiesige Schule

bis Januar 1848.

Außer den obigen Ergänzungen zu der alten Niederschrift gelang es

dem Lehrer Wilhelm Schäfer, noch einiges aus der Geschichte Landemerts

zu vermitteln.

Im Laufe der kommenden Jahrhunderte wurden einzelne Besitzungen und

Höfe an die Kirche oder wohltätige Anstalten verschenkt. Denen

mussten auch die Abgaben geleistet werden. Diese Abgaben blieben

bis zum Jahre 1850 bestehen. Die Abgaben, die nicht in Naturalien

bestanden, wurden durch Zahlung des 18fachen Betrages abgelöst.

Die Bauern mussten einen Zins zur Unterhaltung des Predigers

abliefern. Im Jahre 1682 lieferten 12 Viertel Hafer die Bauern:

Peter aufm Brinke, Schawert (wahrscheinlich d. heutige Schauerte),

Brösecke, Kesebrink, Schulte, Hellweg (heute Hollweg), Kettelhake,

Fischer, Schnepper und Kampe.

Im Jahre 1818 waren in Landemert 25 Erbpächter u. 1 Zeitpächter.

Der Pächter Kampmann musste in diesem Jahre an die Kirche zu

Plettenberg 1 Pfund Wachs abgeben. Schnepper besaß ein Gut des

sogenannten Armenhospitals der Boeler Kapelle. Er gab dafür ab:

1 Schwein, 6 Rtlr. u. 2 Hühner, außerdem musste er noch an zwei

Tagen mit je zwei Pferden dem Armenhospital zur Verfügung stehen.

Arnold Hollweg besaß laut Erbpachtvertrag vom 27.07.1808 vom

Armenhospital ein Gut von 83 Morgen Wiese und Ackerland und

128 Morgen Berge. Die Abgabe bestand in 25 Zentner Holzkohlen,

die zum Besten der Armen verkauft wurden. Dem Hollweg passte

das Abhängigkeitsverhältnis nicht. Er wollte freier Herr über

Grund und Boden sein, wollte diese Abgabe auskaufen. Im Jahre

1831 setzte er sich dieserhalb mit dem Re.......tum des Boeler

Armenshospitals in Verbindung. Es kam ein Vertrag zustande,

wonach er für 481 Tlr. 11 Sgr. u. 8 Pfg. die gutsherrlichen

Rechte bekam.

Der Freiherr von Plettenberg hatte auch noch gutsherrliche

Rechte in Landemert, die jedoch viel höher waren. So musste

Kaemper jährlich 12 Rtlr. 1 Schwein u. 10 Pfund Butter abliefern.

Außerdem musste er an 8 Tagen dem Freiherrn v. Plettenberg

zur Verfügung stehen. Brinkermann von diesem seine Abgaben,

3 Fuder Holzkohlen, für 40 Tlr. aus. Im Jahre 1850 wurden

alle gutsherrlichen Rechte durch einmalige Auszahlung abgelöst.

Ehedem stand in Landemert eine Kapelle, die dem heiligen Anton

geweiht war. Sie ist aber schon weit länger als 200 Jahre

zerfallen. Die Glocke, die in einem Gestell (....l) untergebracht

war, wurde noch weiter geläutet. Die aus Stiftungen stammenden

Einkünfte der Kapelle wurden nun unter den Armen verteilt.

An das Vorhandensein dieses Kirchlein erinnert nur noch der

"Kiärkhuof". Hier sollen auch Beerdigungen stattgefunden haben.

Landemert war früher das größte Dorf in der Gemeinde Plettenberg.

Nach Angaben des Vorstehers Kesebrink standen 1817 hier

33 Wohnhäuser u. 19 Stall- und Nebengebäude. Davon waren

25 Gebäude ganz aus Holz und sämtliche Häuser (52) mit Stroh

gedeckt. Die Zahl der Bewohner betrug 265. Unter ihnen waren

vier Schuhmacher, 1 Zimmermann, 1 Schneider und 1 Drechsler.

An Vieh waren vorhanden: 12 Pferde, 1 Bulle, 5 Ochsen, 72 Kühe,

37 Jungvieh, 56 Schafe, 20 Ziegen u. 27 Schweine.

Die Landwirtschaft war die Erwerbsquelle der Bewohner unseres

Ortes. Schon in alter Zeit wandte man sich auch der Erzgewinnung

zu. Davon zeugt noch die Bezeichnung "Schmelzhütte". Beim

Neubau des Weges nach Plettenberg wurde in der Wiese des

Heveschotten ein alter Röstofen freigelegt. Jedoch war die

Ausbeute gering. Solche Schürfstellen für Erz waren noch in

der "Mark" u. am Wege nach Dormecke, Sonneborn und zwar im

Hakesbrauke und dort, wo hinter der Dormecke der Weg in die

Almecke abgeht, auf dem sogenannten "Berghause".

Um das Jahr 1751 (1731?) bestand in Landemert eine blühende

Hausindustrie. Unzählige Spinnräder wurden angefertigt, die

in alle Welt verkauft wurden. Die Landemerter Spinnräder waren

weit u. breit bekannt. Zu gleicher Zeit stand auch die

Spinnerei auf der höchsten Stufe. Im siebenjährigen Kriege

[1756-1763] soll der Ort sehr gelitten haben. Die Gewerbetätigkeit

erlahmte völlig u. ist nie wieder aufgeblüht.

In alten Zeiten sollen manchmal ernsthafte Streitigkeiten

zwischen Landemert u. dem nahen kurkölnischen Hülschotten

bestanden haben. Es handelte sich um Kämpfe um die Grenze

und das Recht der Fischerei. Mit blutigen Köpfen sollen die

Kämpfenden oft auseinander gegangen sein.

Die oben (Seite 2 - 8) erwähnten Tatsachen verdankt der

Schreiber dieser Zeilen zum Teil den Forschungen des Rektors

P. D. Frommann zu Boele bei Hagen (gen. zu Frehlinghausen)

und den Aufzeichnungen des C. W. Wever zu Plettenberg. Eine

Drucklegung der Ausführungen ist verboten.

Landemert bekommt elektrisch Licht

Immer wieder wurde dieser Wunsch laut. Da fand am 21. Januar

1927 beim Gastwirt Käsebrink eine Versammlung statt. Hierzu

waren auch die Bewohner der Bauerschaft Berg (Dormecke, Almecke,

Sonneborn, Helfenstein und Humberg) eingeladen. Vollzählig

erschienen die Hausbesitzer. Unter dem Vorsitz des Herrn Amtmann

Abel fanden die Besprechungen statt. Der Herr Ingenieur Lindner

von der "Mark" gab die fachlichen Erläuterungen. Man beschloss,

den Anschluss an die Mark zu vollführen, wenn sie finanziell

tragbar war.

Die Herren Lehrer Schäfer, Wilh. Frommann u.

Wilh. Kohlhage (Fabr.Arb.) hatten die Angelegenheit weiter

zu bearbeiten. Der Kostenanschlag ergab die Summe von 65.000

Mk. Diese Summe konnte von den Leuten nicht aufgebracht werden.

Der Lehrer Schäfer verhandelte mit dem Herrn Landrat, Geheimrat

Thomee zu Altena, als dem Mitglied des Aufsichtsrates der

"Mark". Der Herr Landrat brachte den erfreulichen Beschluss

zustande, wonach von uns nur noch 30.000 RM gefordert

wurden. Nachdem der Bürgermeister Abel weitere 5.000 RM in

Aussicht stellte, war die Anlage gesichert.

Am 14. Juni versammelten sich abermals die Bewohner von Landemert

und Umgegend. In dieser Versammlung wurden die Leistungen

der Lichtabnehmer festgelegt. Es zahlten die Bewohner der

Bauerschaft Berg je 625 RM, die Landemerter und Bauern 425,

b. Kleinbesitz 315 u. die Fabr.Arb. 210 RM. Die Firma Rasche

(Herr Adolf Hollweg) zahlte 1.300 RM. Das letzte Hindernis,

dass eine Anzahl der Leute die Gelder nicht aufbringen konnte,

beseitigte der Lehrer Schäfer durch Verhandlung mit der

Amtssparkasse. 26 Anleihen erhielten die Summe von 1.184 RM

dergestalt, dass eine gegenseitige Bürgschaft bis zum Abtrag

der ganzen Summe vereinbart wurde.

Nun konnten die Arbeiten beginnen. Die "Mark" hatte die gesamte

Anlage dem Herrn Ernst Hummel, Weidenau, übertragen. Die

Schiwerigkeiten des Setzens der Masten und der Anbringung der

Dachständer war auch bald überwunden. Schnell schritten die

Arbeiten vorwärts. Das elektr. Licht wurde endlich ein

freudig aufgenommenes Weihnachtsgeschenk. Am 15. Dezember

wurde der Strom eingeschaltet. Große Freude herrschte im

ganzen Dorf.

Am 14. Jan. 1928 wurde in der "Halle" das Lichtfest gefeiert.

Das war eine Feier, wie Landemert noch keine gesehen hatte

u. auch keine je eine begehen wird. Hierzu waren erschienen

der bereits in den Ruhestand versetzte Geheimrath Thomee,

sein Nachfolger, der Herr Landrat Graubner, und der

Bürgermeister Herr Abel. Von der "Mark" waren anwesend Herr

Direktor Annemann u. der Herr Ingenieur Lindner. Der

Hersteller der Anlage, Herr Ernst Hummel, und die Vertreter

der Presse beschlossen die Reihe der Gäste. Die Bewohner

des Ortes und der Umgebung waren vollzählig erschienen. Ein

bäuerliches Wurstessen war die erste Veranstaltung des Abends.

Nach einem Eröffnungsmarsch des Plettenberger Orchesters

sprach Frl. Auguste Kettelhake (Pauls) den vom Lehrer Schäfer

verfassten Prolog u. überreichte dem Herrn Geheimrat einen

Fliederstrauß. Ein Kuss war der Dank des Herrn Geheimrats.

Nun ergriff der Lehrer Schäfer das Wort zur Begrüßungsansprache.

Er dankte dem Herren Geheimrat für die wohlwollende Unterstützung,

die erst die Anlage möglich machte. Mit einem Hoch auf den

Lichtbringer Herrn Geheimrat Thomee schloss er seine Ausführungen.

Welche Freude, als das Orchester das Musikstück "Hopp Major"

(das Lieblingsstück des Herrn Geheimrat) spielte. In heller

Begeisterung sangen alle kräftig mit.

Die Musikvorträge des Orchesters wurden abgelöst durch plattdeutsche

Darbietungen des Herrn Lehrer Schwerter (Milspe). Ein Gedicht des

Fabrikanten A. Hollweg schilderte in unserer Mundart recht

humorvoll den Werdegang der Lichtanlage. Im weiteren Verlauf

des Abends dankte der Herr Geheimrat in seiner humorvollen

Weise für die schöne Feier. Auch der Herr Landrat Graubner dankte

für die Einladung und wünschte für seine Tätigkeit dieselbe

Harmonie zwischen sich u. den Bewohnern des Kreises zu erhalten.

Abschnitt I - Schulort und Schulgemeinde

Schuljahr 1928-1929. Die Schule Landemert gehört zum Schulverband

Plettenberg-Land. Zu diesem gehören außerdem die Schulen zu:

Sonneborn, Lettmecke, Himmelmert, Bremke, Holthausen, Eiringhausen

und Pasel. Aus unserm Orte gehört der Fabr.Arb. Wilh. Kohlhage

zum Schulvorstande. Der Lehrer unseres Ortes, Wilhelm Schäfer,

ist als Vertreter der Lehrerschaft Mitglied des Schulvorstandes.

Die hiesige Schule gehört zum Schulaufsichtsbezirk Altena, der

z. Zt. von Herrn Schulrat Bierbaum zu Altena verwaltet wird.

Schuljahr 1929-1930. Durch Neuwahl der Gemeindevertretung kam

der Fabr.Arb. Wilhelm Kohlhage, bisher Mitglied des Schulvorstandes,

in diese Bürgerschaft. Mitglied des Schulvorstandes wurde der

Fabr.Arb. Heinrich Sönnecken von hier. Gemeindevorsteher wurde

der Gastwirt Heinrich Groll aus Böddinghausen. Zum Bauerschaftsvorsteher

wurde der Waldarbeiter Wilhelm Käsebrink von hier. Der Lehrer

Wilhelm Schäfer wurde von der Lehrerschaft wieder als Vertreter

in den Schulvorstand gewählt. ..... im ..... der hiesige Bezirk

dem Herrn Oberregierungsrat Frohneberg zu Arnsberg. Er übernahm

den Bezirk Dortmund während der hiesige Bezirk dem Herrn Reg.-Rat

Dr. Müller unterstellt wurde.

Schuljahr 1930-1931. In dieses Jahr fiel die Neuwahl des Elternbeirats.

Während in den Vorjahren kein Elternbeirat gewählt worden war, wurde

in diesem Jahr die vorbereitende Versammlung von einem Teile der

Elternschaft besucht. Eine Wahlhandlung war nicht notwendig, da

nur ein Wahlvorschlag eingereicht worden war. In der ersten

Versammlung des Elternbeirats wurde der Gemeinde-Vertreter Wilhelm

Kohlhage zum Vorsitzenden und die Frau Emma Sönnecken geb. Gester

zur Schriftführerin gewählt. Die übrigen Mitglieder des Eltern-Beirats

sind Fabr.Arb. August Schauerte, Bahnbeamter Heinrich Schauerte

und Frau Käthe Göbeler.

Im Februar 1931 kam eine Änderung des Schulverbandes. Unser

Bezirk des bisherigen Gesamtschulverbandes Plettenberg-Land

wurde zum Schulverband: Sonneborn, Landemert, Pasel aus der

Gemeinde Plettenberg-Land und Therek aus der Gemeinde Schönholthausen.

In diesem Verbande gehört der Fabr. Arb. Wilhelm Kohlhage zu den

Mitgliedern des Schulvorstandes.

Schuljahr 1940. Am 1.4.1940 wurde die Schule Sonneborn geschlossen.

Die Schüler wurden teilweise der Schule Hülschotten zugewiesen, teilweise

(Dormecke) der Schule Landemert. Lehrer Gödde wurde November 1947

von der Lehrerschaft der Stadt Plettenberg als deren Vertreter

in die Stadtschuldeputation gewählt. Landemert gehört seit 1940

durch Eingemeindung zur Stadt.

Abschnitt II - Die äußere Einrichtung der Schule

Schuljahr 1928-1929. In diesem Schuljahr erkrankte

der Lehrer Wilhelm Schäfer an Gelenkrheumatismus. Nachdem

vom 31. August bis 3. September der Unterricht ausfallen

musste, trat in den Weihnachtsferien eine wesentliche

Verschlimmerung ein. Alle Glieder des Körpers waren von

dieser schmerzhaften Krankheit befallen. Vom 1. Januar 1929

musste er für längere Zeit beurlaubt werden. Die Vertretung

wurde so ge... , dass der Herr Eberg vom Sonneborn vom

28. Januar 1929 ab wöchentlich 4 Tage an der hiesigen Schule

unterrichtete.

Folge des Schulstreiks vom Dezember 1929: Lehrer Schäfers Zwangspensionierung

Schuljahr 1929-1930. Leider trat in der Erkrankung des

Lehrer Wilhelm Schäfer noch keine Besserung ein. Seine

Beurlaubung musste infolgedessen erneuert werden. Bis

Ende Juni blieb die vorjährige Regelung bestehen. Am 1. Juli

übernahm der Schulamtsbewerber Heinrich Schulte aus

Hechmecke bei Plettenberg die Vertretung. Er verließ Ende

November den hiesigen Ort, um in der Nähe von Hamm eine

andere Stelle zu übernehmen. Mit dem 1. Dezember unterrichtete

wieder der Lehrer Wilhelm Schäfer, trotzdem er noch nicht

gesund war. Es sollte die Vertretung Schulte beendigt werden.

Eine unliebsame Propaganda war von seinen Verwandten im Dorf

in Szene gesetzt. Die Folgen dieses Tuns war der Schulstreik,

der am Montag, dem 2. Dezember, ausbrach (man wollte Schulte

behalten). Der Streik dauerte vom 2. - 9. Dezember 1929.

Hohe Polizeistrafen veranlassten den Abbruch des Streiks.

Einige Männer des Ortes wurden bei der Regierung zu Arnsberg

vorstellig. Unter ihnen berichtete der Fabr.Arb. Wilh. Kohlhage

(Gemeinde-Vertreter) über die Erkrankung des Lehrers Schäfer,

die er durch seine recht zahlreichen Besuche in allen Stadien

genügend kennengelernt hatte. Daraufhin veranlasste die Regierung

die Untersuchung Schäfers durch den Kreisarzt zu Altena. Die

Folge dieser Untersuchung war, da Schäfer seine Pensionierung

nicht beantragte, die Einleitung des Verfahrens der

Zwangs-Pensionierung. Gegen diese Maßnahme protestierte der

Herr Schäfer. Vom 8. Januar 1930 ab übernahm der Schulamtsbewerber

Fritz Biermann aus Bielefeld die Vertretung.

Schuljahr 1930-1931. Kurz nach Beginn des Schuljahres -

mit dem Anfang des Schuljahres, den Osterferien, verließ der

Schulamtsbewerber unseren Ort, um an der neugegründeten "weltlichen"

Schule zu Bielefeld seine Tätigkeit zu beginnen. Zum Nachfolger

bestimmte die Regierung zu Arnsberg den Schulamtsbewerber Erich

Stiepelmann aus Heeren - Werwe, der am 25. April seinen Dienst

antrat. - Gegen den Lehrer Schäfer schwebte immer noch das

Pensionierungsverfahren. Auf Veranlassung der Regierung in Arnsberg

weilte er vom 2. - 5. Juli in der Univ. Klinik zu Münster. Hier

wurde seine Dienstunfähigkeit auf längere Zeit festgestellt.

Diese Feststellung veranlasste den Herrn Schäfer, bei der

Regierung seine Versetzung in den Ruhestand zu beantragen.

Diesem Antrag entsprach die Regierung und setzte den Beginn

des Ruhestandes mit dem 1. Dezember 1930 fest. Am 4. März

zog der Lehrer Schäfer nach Plettenberg in das Gebäude der

Ortskrankenkasse.

1937/38 (S. 78) Lehrer H. Schulte wird zum 1. April 1937

nach Ohle versetzt. Sein Nachfolger wird der Lehrer Ernst Feld,

geb. aus Othlinghausen b. Lüdenscheid, bisher angestellt in

Pelkum, Kreis Leer/Ostfriesland.

Die Schule beteiligt sich an der Feiergestaltung zum 1. Mai:

die ansonsten eintönige Feier, die hierorts nur in Musik

und Tanz besteht, wird durch die Mitwirkung der Kinder, durch

Gedichtvorträge und Lieder ausgestaltet. Fabrikant Hollweg

dankt der Schule dafür und stiftet für die Reisekasse 5 Mk.

Im Frühherbst unternimmt die Schule ihren jährlichen Ausflug.

Das Ziel ist das Siebengebirge. Mit einem Autobus der Plettenberger

Straßenbahn geht es über Herscheid zunächst zur Versesperre.

Kurze Rast und Besichtigung der Sperre. Nun folgt nach Überquerung

der Volmestraße eine wunderschöne Fahrt durch das Bergische Land.

In Gimborn wird die erste größere Rast gemacht. Durch das

Aggertal erreichen wir Siegburg und um 11 Uhr vormittags den Rhein

bei Bonn...

Der Schulbetrieb in der Zeit des Zusammenbruchs

Im Januar 1945 fiel der Unterricht total aus, teilweise wegen

Mangels an Heizmaterial, eine Folge des Luftkrieges, durch den

das Transportwesen bereits weitgehend desorganisiert war. Im

Februar und März wurde nur stundenweise unterrichtet. In der

Hauptsache wurden nur die Schularbeiten nachgesehen und neue

aufgegeben, da den Kindern ein längerer Aufenthalt in ungeheizten

Schulräumen nich zugemutet werden konnte.

Schließung der Schule

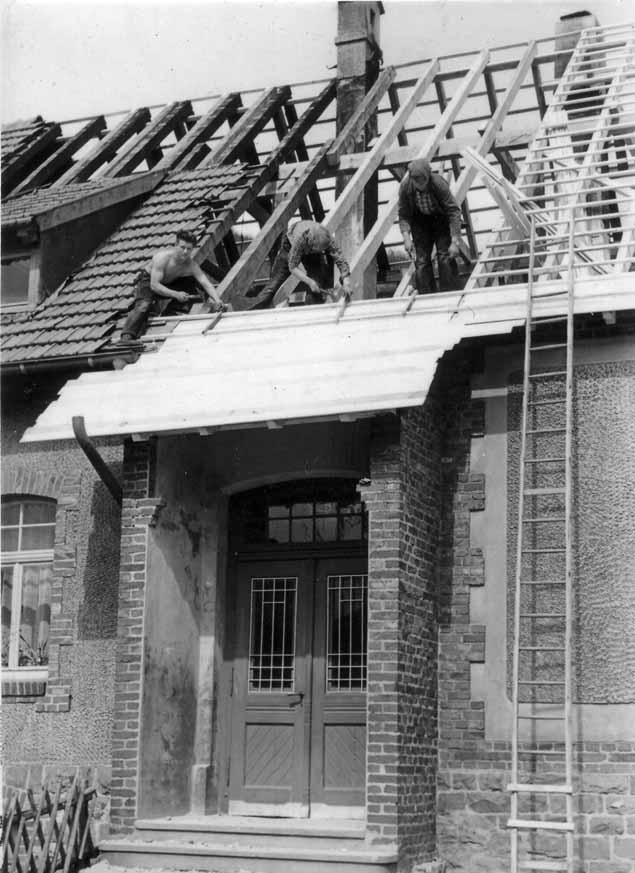

In der Nacht vom 11. zum 12. April wurde durch Granatwerferfeuer

vor allem das Dach der Schule beschädigt; auch wurden fast alle

Scheiben zerstrümmert. Auch die Schulbänke, die während der

Einquartierung von deutschen Soldaten auf den Dachboden gebracht

worden waren, erlitten allerlei Beschädigungen.

Im Jahre 1955 wurden die "mittelalterlichen" Klosetts der

Schule durch moderne sanitäre Anlagen ersetzt. Da sie bedeutend

mehr Raum beanspruchten als die früheren Anlagen, wurde der

bisherige Stallraum, der zur Dienstwohnung gehörte, mit in den

Umbau einbezogen.

Schülerzahlen von 1953 bis 1958

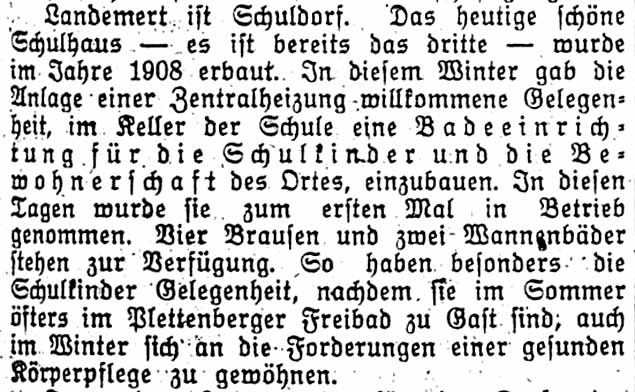

Im Januar 1959 entstand im Dachgeschoß der Schule ein Brand

(Ursache höchstwahrscheinlich ein Kurzschluß). Etwa die Hälfte des

Dachstuhls wurde ein Raub der Flammen, da der Brand leider sehr spät

bemerkt wurde. Da durch das Löschwasser auch die darunterliegenden

Schulräume in Mitleidenschaft gezogen wurden, auch wegen des strengen

und schneereichen Winters eine sofortige Herstellung des Daches

nicht möglich war, mußte ein behelfsmäßiger Schulraum besorgt werden.

Lehrer Gödde schlug dafür den Jugendraum in der Dorfhalle vor. Schon

am Tage nach dem Brande einigte sich die Stadtverwaltung mit der

Besitzerin der Dorfhalle, der "Dorfjugend Landemert e.V.". Schon am

gleichen Tag brachten die Schüler und Schülerinnen auf ihren

Sportschlitten Tische und Stühle in den Behelfsschulraum, so daß der

Unterricht fast ohne Unterbrechung weitergeführt werden konnte. Da

der provisorische Schulraum aber größenmäßig nicht ausreichte, mußte

in 2 Schichten unterrichtet werden. Die Wiederherstellung der Schule

zögerte sich fast bis zu den Sommerferien hin.

Die 2. Lehrerstelle

. . .

|